云南省乡村振兴资源基础与路径建议

2022-03-14董晓波毛昭庆王俊春董云峰

董晓波,毛昭庆,王俊春,董云峰,左 鑫,袁 媛*

(1.云南省农业科学院 农业经济与信息研究所,云南 昆明 650205;2.保山学院,云南 保山 678000)

全面实施乡村振兴战略是新阶段推进“三农”工作重心实现历史性转移的总遵循。目前,关于云南省乡村振兴的代表性研究主要集中在宏观政策、产业融合、人才发展、案例分析4个方面:一是宏观政策,包括做好产业、选准扶强优势产业、做强高原特色现代农业产业[1-2];深化改革,全面激发农业农村发展活力[1];抓好“人”的着力点[1],加大对农业龙头企业招商培育力度,着力培育新型职业农民,强化农业科技支撑力度[2];推进生态宜居美丽乡村建设,建设“四美”云南乡村[3]。二是产业融合,从产业、政府、金融机构、农户等层面提出了“三产融合”促进乡村振兴的对策建议,包括:重塑乡村产业形态、调整乡村产业结构、拓展农村产业空间[4];推进以土地“三权”分离和集体产权制度为重点的农村产权制度改革,并加大对农村金融制度、财政政策的倾斜与改革[5];增强农户的内生动力并优化资产配置,促进农村产业融合发展目标的实现[6]。三是人才发展,提出了村(社区)干部[7]、新乡贤[8]、新型经营主体[9]、高素质农民[10]等各类人才在乡村振兴中的重要性。四是案例分析,指出产业制约、人才匮乏、资源有限是少数民族地区发展的制约因素,通过以民族地区[11]、乌蒙山片区[12]或某地州(市、县)为例[13]开展了乡村振兴路径的探讨。区位、文化、生态、民族等是构成我国农村乡村振兴内涵式差异化发展的要素和资源的优势[14-17],推进乡村振兴发展既需要顶层制度的设计,也需要区域政策的创新,因地制宜制定乡村振兴的战略规划[18-19]。云南省民族资源丰富、地缘意义突出、自然资源禀赋,为进一步系统构建云南特色的乡村振兴路径,通过选取全国和西南地区的重庆、四川、贵州、云南、西藏5个省(直辖市)的共性指标,基于全国、西南地区和云南省各地州3个层级进行了比对和分析,全面剖析和挖掘乡村振兴的资源基础,并由此提出了推进乡村振兴发展的综合框架和路径建议。其中,全国数据和西南地区比对基础数据来源于《中国统计年鉴(2020年)》《云南省统计年鉴(2020年)》;文中的分析数据根据基础数据计算得到;未出自年鉴的数据则通过参考文献标注说明。

1 云南省乡村振兴的资源基础

1.1 民族区位资源具有代表性、重要性和典型性

1.1.1 民族资源丰富云南世居少数民族有25个,是全国少数民族种类最多的省份,其中,15个为云南特有少数民族,11个为直过民族和人口较少的民族,是我国革命老区形成较早的省份之一。此外,我国14个连片特困地区中的滇西边境片区、乌蒙山云南片区、迪庆藏区和滇桂黔石漠化云南片区均在云南。其中,少数民族人口占全省总人口的27%,主要集中在8个自治州、29个民族自治县、25个边境县、140个民族乡、38个革命老区乡镇和33个人口较少的民族聚居区;在民族自治区的土地面积约占全省的70.2%,农业总产值、第一产业规模占全省的比例分别达57.0%和66.4%,主要农产品中的甘蔗、粮食、烤烟的产量分别占全省的80.4%、55.3%和52.6%,社会消费品零售总额全省占比为40.9%。

1.1.2 地缘意义突出云南是一个兼有“内西南”和“外西南”经济区位条件相得益彰的省份。“内西南”背靠内向西南各省开放实现国内“双循环”,“外西南”通过以东南亚、南亚为重点,辐射印度洋沿岸,延伸至西亚及非洲东部等广大区域,涵盖55个国,涵盖的陆地总面积2660多万km2,总人口28亿,人口占全球的42.6%,可以实现国内国际“双循环”。云南省民族与区位双重资源在促进经济发展、社会稳定、生态文明、宗教和谐发展中具有一定的代表性、重要性和典型性,是实现乡村振兴的“聚焦点”“着力点”和“闪光点”。

1.2 自然资源条件和绿色生态底色夯实

1.2.1 土地资源2019年云南省农用地面积占全省土地调查面积的85.9%,园地、水利设施、交通运输用地基础条件较好。从西南地区5省(市)占全国的比重来看,园地用地以云南的占比最高,为11.46%,接近西南地区占全国19.63%的总比例。在西南地区5省(市)占西南的比重中,园地以云南的占比最高,达58.37%;水利设施、交通运输用地云南的占比位居西南地区的第2位,农用地、牧草地用地云南的占比均居第3位。在各地州占云南的比重中,农用地以普洱的占比最高(12.7%);园地用地的占比以西双版纳最高(34.5%);牧草地用地以迪庆的占比最高(59.1%)。

1.2.2 水资源2019年云南省水域面积58.39万hm2,水能资源理论蕴藏量1.04亿kW,水资源总量1533.81亿m3,人均水资源量3166.4 m3/人。在各西南地区占全国的比重中,云南水资源总量占全国的5.28%,用水量占全国的2.57%,农业、工业、生活、生态用水的占比分别为2.89%、1.71%、2.67%和1.76%。在西南地区5省(市)占西南的比重中,云南水资源总量、农业、生活和生态用水占比均位居第2位。在省级层面,水资源总量占全省的比重以怒江最高,达11.56%;农业用水最高的为红河,达10.32%;工业、生活、生态用水最高的为昆明,分别为22.93%、20.43%和30.45%。

1.2.3 森林资源云南省森林面积2106.16万hm2,活立木总蓄积量213244.99万m3,森林蓄积量197265.84万m3。西南地区5省(市)占全国的比重中,云南省林业用地、森林、人工林面积的占比均排第1位,分别为7.98%、9.55%和6.34%,森林覆盖率高达55.04%,远高于全国以及西南其他地区。在西南地区5省(市)占西南的比重中,云南和四川的林业用地、森林、人工林面积的占比均位居前2位。云南承担着国家重要生态安全屏障的功能,“绿色底色”明显,是建设绿水青山最大的财富和最重要的资本。

1.2.4 气候资源云南气候资源具有三重优势:多样性优势指农业资源的多样性、丰富性;生态安全性优势指生态环境及产品的安全性;时差性优势指农业气候优势明显,农产品具有周年生产的优势,可弥补农产品上市的时差。全省共有162个自然保护区,自然湿地面积40.53万hm2,除迪庆州外,其余州(市)年平均气温均在15 ℃以上。

1.3 乡村人口资源多、叠加优势明显

1.3.1 乡村人口资源丰富乡村人口资源表现出3个叠加优势,即乡村人口基数大、乡村就业人员占比较大、农业从业人员占比高且乡村从业人员男性比例逐年上升。首先,云南乡村户数占比达71.20%,乡村人口占比51.09%。通过全国和西南地区的对比分析发现,在城乡人口资源中,云南省年末总人口数、乡村人口数均位居西南地区第2位,全国、西南地区、云南的城镇化率分别为60.6%、53.39%、51.09%。其次,在就业资源中,乡村就业人员占比70.22%,远高于全国42.89%的平均水平。在各地州中,乡村就业人员占比达80%以上的有昭通、文山、大理、保山、临沧5个州(市),分别为87.33%、85.86%、82.33%、80.42%、80.31%,除昆明低于40%以下,其余州(市)均在60%以上。最后,在乡村从业人员中,云南乡村从业人员有2221万人,其中,男性1182万人,男性乡村从业人员比例由2014年的52.97%上升至2019年的53.22%;农业从业人员1533万人,占比高达69.02%。

1.3.2 三产人口资源互补全国第一二三产业就业人员占比分别为25.1%、27.5%和47.4%,云南省分别为46.64%、14.27%和39.08%,全省从事第一产业就业人员远高于全国,而第二产业和第三产业的就业人员低于全国平均水平,特别是第二产业就业人员偏低。在东南亚国家中,第一产业就业人员占比前3位的分别为老挝、缅甸和越南,分别为62.4%、48.9%和37.4%;第二产业就业人员占比前3位的为柬埔寨、越南和马来西亚,分别为29.0%、27.6%和27.0%;第三产业就业人员占比前3位的分别为新加坡、文莱和马来西亚,分别为83.8%、82.8%和62.6%。与全国和东南亚国家比对,云南省第一产业就业资源丰富,第二产业和第三产业就业资源挖掘空间大,通过利用地缘区位优势,实现第三产业人口与资源优势的互补发展。

1.4 乡村产业后发资源强劲

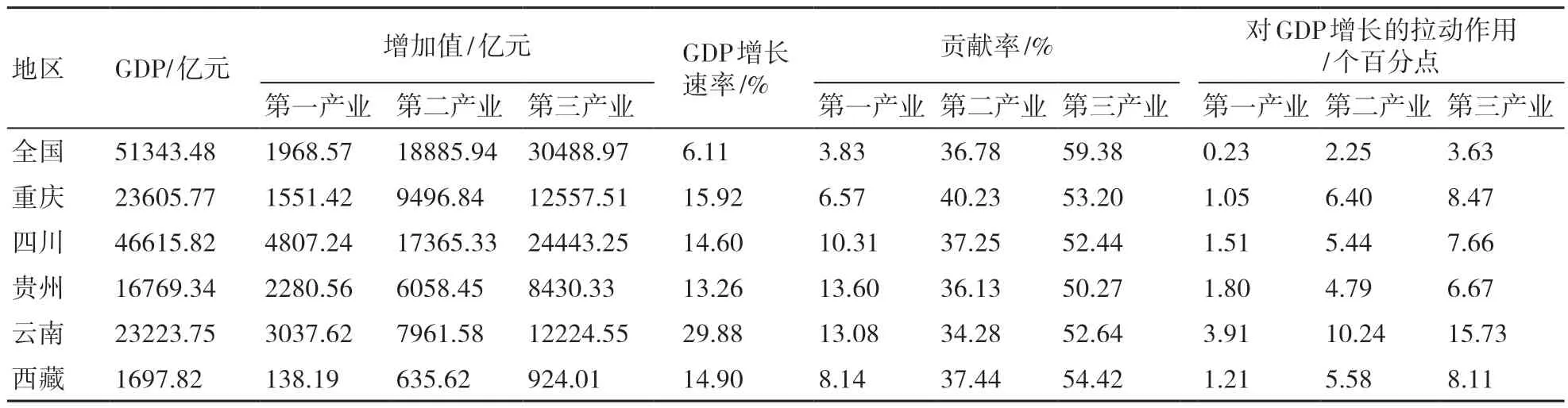

1.4.1 三产构成及拉动作用由表1可知,全国第一二三产业贡献率分别为3.83%、36.78%、59.38%,云南的第一二三产业贡献率分别为13.08%、34.28%和52.64%,各地州中第一产业占比最高的为临沧,达27.5%,第二产业占比最高的为玉溪,为43.7%,第三产业占比最高的为昆明,达63.7%。在三大产业对国内生产总值增长的拉动作用中,在国家层面,全国第一二三产业拉动国内生产总值分别增长了0.23、2.25和3.63个百分点;通过西南地区比对,贵州第一二三产业贡献率位居第1位;云南省DGP增长速度居西南第1位,第一二三产业对拉动国内生产总值分别增长了3.91个百分点、10.24个百分点、15.73个百分点。

表1 三次产业对国内生产总值增长拉动作用的对比分析

1.4.2 农业呈现“三高”特征第一,农业总产值占GDP比重高,云南农业总产值占GDP比重达21.3%。各地州占比以临沧最高,达42.5%;比重在30%~40%之间的有普洱、西双版纳、大理、保山、文山、德宏6个州(市);比重在20%~30%之间的有曲靖、昭通、丽江、楚雄、红河、怒江6个州(市);比重在10%~20%之间的有玉溪、迪庆2个州(市)。第二,农业占农业总产值比重高,云南省农、林、牧、渔及服务业占农业总产值的比重分别为54.30%、8.01%、32.43%、2.14%和3.12%,其中,农业占农业总产值比重最高的为德宏,为71.28%;占比在50%以上的有昆明、玉溪、丽江、临沧、楚雄、红河、文山、版纳、大理9个州(市)。第三,农业增加值占国内生产总值的比重高,全国农业增加值占国内生产总值的比重为7.10%,云南省农业增加值占省内生产总值的比重为7.70%,高于全国水平,各地州中占比高于10%的有临沧、西双版纳、大理、德宏、保山、普洱、楚雄、文山8个地州。因此,发挥农业基础作用,挖掘农业兴(新)产业、兴(新)业态、兴(新)模式多元功能和价值正在成为国民经济增长拉动的基础保障和重要动能。

1.4.3 农村收入多元化通过全国和西南地区层面的比对可知,一方面,在居民人均可支配收入来源分类占比中,云南工资性收入占到居民人均可支配收入一半以下,经营净收入、财产净收入高于全国平均水平,其中,财产净收入占比9.89%,高于全国的平均水平(8.52%),位居西南地区第1位,经营净收入位居第2位。另一方面,在农村居民人均可支配收入来源中,工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入占比分别为30.25%、52.21%、1.58%和15.96%,即经营净收入逐渐成为云南农村居民人均可支配收入主要来源和拉动人均可支配收入增长的主要动力。综上,云南省的收入格局在不断优化,民营经济、县域(乡镇村)经济、兴(新)业态、兴(新)经济正在活跃,增收渠道转向多元发展趋势。

1.5 科技资源支撑乡村振兴家底殷实

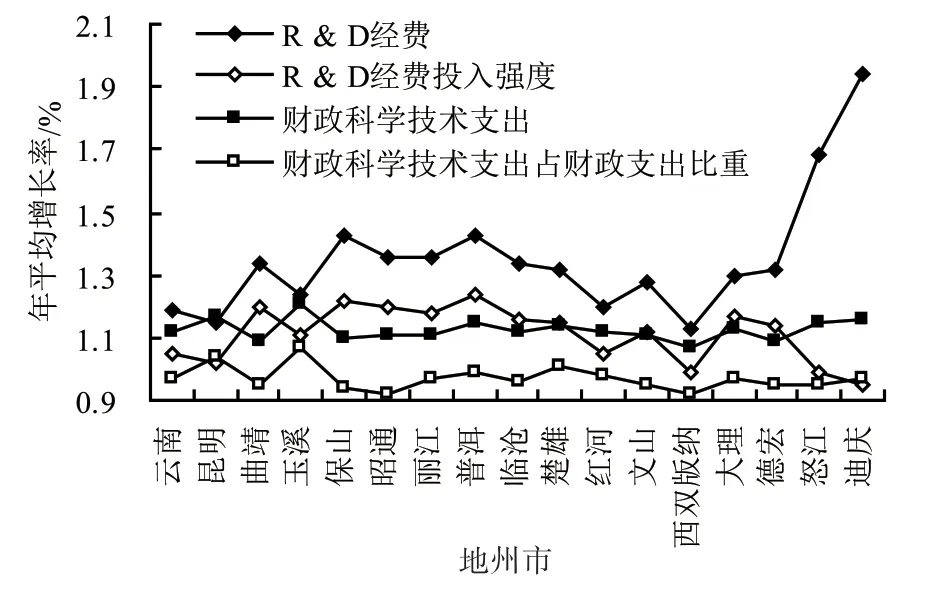

由图1可知,科技经费呈现“四增长”,R & D经费全省平均以1.19%的增长率增长,超过全省平均水平的有14个州(市),占全省州(市)的87.50%;全省R & D经费投入强度平均以1.05%的增长率增长,超过全省平均水平的有12个州(市),占全省州(市)的75.00%;全省财政科学技术支出平均以1.12%的增长率增长,超过全省平均水平的有7个州(市),占全省州(市)的43.75%;全省财政科学技术支出占财政支出比重平均以0.97%的增长率增长,有31.25%的州(市)超过了全省的平均水平。

图1 云南省科技经费年平均增长率的对比分析

2 云南省推进乡村振兴路径优化“六大”体系综合构架

2.1 思想体系:同向、系统、联动

2.1.1 同向树立脱贫攻坚、乡村振兴和“百年奋斗目标”同向思维、一脉相承、融会贯通理念,两者是实现“两个一百年”奋斗目标进程中的压舱石。时间上接二连三,重心上有侧重,措施上有衔接、要素上有融合,目标同向、性质共性,最终建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国下的农业强、农村美、农民富。

2.1.2 系统以人民为中心,从群体到全体、从区域到全域、从绝对到相对、从短期到长期、从特惠到普惠的分阶段、分类共同推进的系统性、同一性、联动性工作。注重前瞻性、战略性、全局性、整体性、复合型、重心性,将目标、阶段、步骤与“近期、中期、远期”有机结合、协调统一。

2.1.3 联动挖掘工业和服务业在农业中的联动,以农业为基础、以产业为核心、以加工为龙头、以文化为精髓,以乡村复兴和再造为目标,开拓传统特色产业的转型升级、寻找新兴产业、精准联盟产业,加快转型升级“产业美”、着眼城乡一体“生活美”,撬动价值链、产业链、附加值,逐步形成“一带二、二促三、三推一”的循环互补、融合发展。

2.2 政策体系:精准衔接与高度契合

2.2.1 近期精准衔接:建立三层级长效脱贫和防止返贫政策体系短期建立平稳过渡巩固脱贫攻坚政策体系,长期坚持预防性、帮扶性、开发性、帮扶式并重,建立健全兼顾脱贫攻坚、扶贫绝对贫困和乡村振兴巩固相对贫困的支撑政策保障机制、兜底保障的救助机制和保险机制3层体系,包括:建立动态监测预警响应机制和帮扶机制,瞄准有可能存在的返贫人口、新贫困人口,实行动态监测、预警和帮扶;针对特困供养人员、低保对象、残疾人员等困难家庭,健全分层分类兜底救助体系和帮扶体系;构建乡村自然灾害综合协调防御机制,健全从注重灾后救助向注重灾前预防、从应对单一灾种向综合减灾转变的农业保险体系,提高农业抵御自然灾害的综合防范能力。

2.2.2 中长期高度契合:建立三级脱贫攻坚与乡村振兴融合发展政策体系一是公共服务类政策。加大水电路气网基础设施、农田生产环境等投入的补短板政策,减少农村面源污染、积极推广绿色技术、保护林业资源等固根基政策,提升乡村人居环境的美化、村容整洁、整治乡村生态环境等筑底板政策,发展新(兴)产业、新(兴)业态、新(兴)模式、新(兴)动能等铸新版政策。二是城乡改革类政策。全面提升城乡共建共享互动、系统循环发展机制、要素双向配置、配套服务机制、提高乡村治理成效等锻长板政策。三是资金投入的支撑政策。兼顾巩固脱贫投入的持续性与乡村振兴投入的均衡性之间的关系,脱贫攻坚与乡村振兴交汇期,保留财政专项扶贫资金,同时在保持原有支出方向的同时,结合乡村振兴重点方向进行调整和优化[20]。

2.3 产业体系:高质量三产融合高原综合体

结合乡村振兴资源基础,通过撬动价值链、产业链、附加值,促进农业由生产型结构向集生产、加工、服务为一体的综合型、复合型综合体转变,推动第一二三产业融合发展,实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

(1)将村庄资源进行精准分类和分级,根据特色产业的布局和村落的布局类型特点,优化乡村生产、生活、生态空间,将“景、村、业”与“生态、生活、生产”6个维度组合,打造“四融分类分级模式”,实现“六个一”,即一村、一景、一业、一个基地、一个工厂、一条生产线,进而使产业各个节点串联,形成复合体。

(2)按照“重点突破、试点先行、稳妥推进”原则,结合全省城郊融合型、集聚提升型、特色保护型、搬迁撤并型、守边固边型村落特色,根据特色产业布局和村落布局类型的特点,优化乡村生产、生活、生态空间,先行先试、分步推进乡村振兴。

2.4 人才体系:“三支队伍”与“三个工程”

2.4.1 堡垒工程:建设乡村振兴先锋管理型队伍,走好政策路线建设一支“党性强、作风正、能干事”的乡村振兴先锋管理型队伍,突出政治功能,充分发挥先锋堡垒作用,打造基层党建阵地群,加大公共服务类政策、城乡改革类政策、资金投入支撑政策以及等精准衔接与高度契合,做好宣传、组织和顶层设计等政策支撑。

2.4.2 尖兵工程:建设乡村振兴科技尖兵型队伍,走好技术路线科技尖兵队伍做好破解制约产业关键瓶颈,用科技解决技术、新产品研发和产品发展方向问题,实现产业规模化发展,紧紧围绕农业生态条件、产业特色、生产规模和工作需要,通过农业科技尖兵力量,优化农业产业结构,推介和引导发展绿色、优质、特色农产品、技术和模式,实现农产品“自然生长、自然开花结果、自然成熟”。

2.4.3 磁场工程:建设乡村振兴新型骨干队伍,走好推广路线充分发挥乡村人口资源优势,鼓励和挖掘具有一定知识、才能、口碑的新乡贤、带头人、明白人,以及龙头企业、种养大户、家庭农场主、农业职业经理人、农民合作社的创办领办者、返乡下乡创业农民工、回乡创新创业大学生等“有情怀、有办法、善经营”的新型经营骨干人才。生产公共产品、搭建营销平台、推广公共精神、传承乡村文化,为树立、传播、打造乡村振兴作贡献。

2.5 组织体系:三层并进

一是抓好主心骨,推行“五级书记”抓乡村振兴机制,充分挖掘村党支部书记在乡村振兴中的主心骨作用,打造基层党建阵地群。二是配强好帮手。村“两委”是乡村振兴工作开展的第一线,是各项方针政策的宣传者、贯彻者和实践者。重视和优化村“两委”的干部队伍结构,同步探索乡贤理事会、参事会、联谊会等参与村“两委”基层的社会治理。三是备好接班人。重视后备村干部队伍建设,挖掘致富带头人、返乡创业人员、复员退伍军人、未就业高校毕业生、新乡贤等优秀群体进入村“两委”班子;打破地域限制、身份限制,将年轻、优秀的人才纳入村级班子,实现村级班子队伍的年轻化、年龄梯次化、结构合理化、作用全面化。

2.6 技术体系:四层并举

2.6.1 全过程品质控制技术体系建立以市场需求为导向的“产—学—研”深度融合、协同创新体系,开展区域科技重大问题联盟和产业技术集成创新和转化应用,包括:积极推广和改良一批新品种、集成创新、转化和熟化一批新技术、大力攻关和突破一批新瓶颈、着力打造和示范一批新基地、加快打通和推送一批新通道。

2.6.2 “八张牌”重大瓶颈技术攻关体系挖掘自然资源条件和绿色生态底色的优势,紧扣云南“绿色食品牌”,瞄准花、茶、蔗、菜、果、稻、薯、麻等云南特色或优势作物,着力解决制约云南乡村振兴和高原特色现代农业发展,以及打造“绿色食品品牌”的重大科学技术瓶颈问题,突出科技的支撑、引领和示范叠加的功能。

2.6.3 科技研发与孵化叠加实践技术体系支持构建省州、市、县、村“五级”科研院所产业技术联盟平台,“一盘棋”“一体化”“一条龙”发展,发挥科技支撑和产业兴旺的叠加、孵化、先锋作用,围绕着粮食安全、新动能调整、绿色优质特色农产品技术模式、种养大户培育和新型农民培养等重点领域,着力解决制约乡村振兴中高原特色现代农业发展和“绿色食品品牌”的重大科学技术瓶颈的问题。

2.6.4 培训技术推广体系建立导向基层的农业产业科技成果转化长效机制,试验、集成、熟化和推广先进适用技术。支持、鼓励和建立一批扎根农学学堂、联盟培训中心(基地/指导班)、职业教育中心(基地/指导班)、院士/专家大院中心(基地/指导班),做好实用技术、专业技能和创业培训,丰富技术的供给种类、按需分类,建立集专业群、课程群、资源群集成的培训技术推广体系,实现科技在乡村振兴过程中传道、授业、解惑等多功能、全方位的作用。

3 云南省推进乡村振兴优化具体路径的建议

3.1 促产业融合:畅通三产综合体

3.1.1 第一产业打造一批西南、中国、世界各层级低纬高原种植示范基地,串点连面,辐射带动周边乃至全省走向高质量发展的道路,将绿色高效生产技术、病虫害绿色防控、耕地保育与土壤改良、生态环境保护、农产品加工和农产品质量标准体系成套匹配。

3.1.2 第二产业打造一批西南、中国、世界各层级低纬高原产品加工集群,聚焦云南资源、产业重点和产业链关键环节,以一产绿色生态种植和二产副产物综合利用构成“特色产业引擎”,着力培育龙头企业和品牌企业,形成快消品、关联品、外围品、中间品、驰名品“五品并举”。

3.1.3 第三产业打造一批西南、中国、世界各层级低纬高原多业态“吸引核”,以乡村复兴和再造为目标,通过基础设施景观化改造建设、乡村治理体系完善与能力的提升、资本和人力资源的导入、民族资源的开发、人工智能、大数据等,从机制、组织到模式的集成创新,激活“沉睡”资源,发掘特色资源,增强人民群众的价值、信仰、灵感和认同的归属感。

3.2 精准分级:打造“四融分类分级模式”

3.2.1 景村业融合发展模式景(生态)→村(生活)→业(生产),该村庄分类拥有良好生态景色,乡村振兴路径在于:利用和保护生态景色基础上,补村庄基础设施、农田生产环境等短板,提升乡村人居环境的美化、村容整洁、整治乡村生态环境等筑底板,重点在于选准、激活、做强优势主导产业,通过技术、模式、产品、政策、机制的系统集成创新,全域推动山水林田湖草生命共同体的综合治理,从而实现产业生态化、生态产业化发展。

3.2.2 业村景融合发展模式业(生产)→村(生活)→景(生态),该村庄分类拥有良好的产业基础,乡村振兴路径在于:遵循“绿色”发展的主基调,优结构、强特色,全面构建绿色生态农产品生产体系,锻产业长板;补村庄基础设施、农田生产环境等短板,筑提升乡村人居环境的美化、村容整洁、整治乡村生态环境等底板。

3.2.3 村业景融合发展模式村(生活)→业(生产)→景(生态),该村庄分类拥有良好的农村基础设施环境,乡村振兴路径在于:遵循“绿色”发展的主基调,优结构、强特色,补齐全面构建绿色生态农产品生产体系的短板;筑提升乡村人居环境的美化、村容整洁、整治乡村生态环境等底板。

3.2.4 村景业融合发展模式村(生活)→景(生态)→业(生产),该村庄分类拥有良好的农村基础设施环境和生态景色,乡村振兴路径在于:以乡村复兴和再造为目标,激活“沉睡”资源,发掘特色资源,增强人民群众的价值、信仰、灵感和认同的归属感。选准、激活、做强优势主导产业,优结构、强特色,补全面构建世界一流绿色生态农产品生产体系的短板。

3.3 因地制宜:先行先试、分步推进

3.3.1 引领区优先发展一批“全产业链集聚提升先锋区(带)、三产融合多业态城郊融合发展先行区(带)、特色保护与传承倡导区(带)、搬迁撤并流域经济开拓区(带)、守边固边兴边区(带)”,使之成为布局合理、产业集中、优势突出的新时代支撑和引领云南乡村振兴发展的先锋队和排头兵。

3.3.2 重点区因地制宜发展一批“全产业链集聚提升后备区(带)、三产融合多业态城郊融合发展后发区(带)、特色保护与传承夯实区(带)、搬迁撤并流域经济巩固区(带)、守边固边兴边区(带)”,补齐“三农”短板,夯实“三农”基础,优化生产力布局,使之成为新时代支撑云南乡村振兴发展的后备队。

3.3.3 辐射区适度带动发展一批“全产业链集聚提升潜力区(带)、三产融合多业态城郊融合发展潜力区(带)、特色保护与传承潜力区(带)、搬迁撤并流域经济巩固区(带)、守边固边兴边区(带)”,通过乡村振兴的制度红利,把引领区和重点区先进的技术、模式、体系、机制等辐射到周边有潜力的发展区(带),夯实农业生产力的基础,使之成为新时代支撑云南乡村振兴发展的预备队。