论大徐本《说文解字》中的“山”部字

2022-03-14王三敏任凯琳

王三敏,任凯琳

(1.商洛学院人文学院,陕西商洛 726000;2.延安大学文学院,陕西延安 716000)

《说文解字》(以下简称《说文》)是我国第一部系统分析汉字字形、考察汉字字源的辞书,在研读汉代及汉代以前的文献方面具有重要的价值。研究《说文》的成果颇丰,形成了“《说文》学”,也称“许学”。《说文》版本较多,其中最为通行和完善的是宋代徐铉等奉诏校订的《说文》,世称“大徐本”。近年来对《说文》的研究主要集中在版本校勘、体例研究、六书研究、形体研究、部首研究等方面。其中关于部首的研究主要包括编排、释文、性质及各部字的系统研究等。在各部字的研究上,现有文献多集中于“女”部、“玉”部、“水”部、“犬”部等部类,而关于“山”部字的系统研究则较少见。基于此,本文主要围绕大徐本《说文》“山”部字进行研究。大徐本《说文》中的“山”部字共有65个,本文主要从四个方面对其进行综合解读:一是对“山”部字的释义和编排体例进行分析;二是对“山”部字体例进行解说,包括义、形、音和引经体例四方面;三是根据字义类别和语义场对65个“山”部字进行分类,建立一个相对完整的字义系统;四是将《说文》“山”部与《现代汉语词典》(第7版)进行对比,研究“山”部字的发展演变。

一、“山”部字的释义分析和编排体例

大徐本《说文》的释义和编排体例具有很强的规律,是研读该部字的基础,“山”部字也不例外。梳理部首字的释义及部内字的编排体例如下。

(一)释义分析

《说文》“山”部:“山,宣也。宣气散,生萬①物,有石而高。”[1]188《释名·释山》:“山,产也。产万物者也。”[2]

(二)编排体例

《说文》中的部首“据形系联”,即把形体相近的字归为一部;部内字“据义系联”,即把意义相近的字尽量排在一起,形成小的集合后,再将意义相近的小类相邻排列[4]19。

《说文》中“山”部汉字共65个,按原书排序,依次是:山()、嶽()、岱()、()、峱()、嶧()、嵎()、嶷()、()、()、巀()、()、崋()、崞()、崵()、岵()、屺()、嶨()、嶅()、岨()、岡()、岑()、崟()、崒()、巒()、密()、岫()、()、嶞()、嶘()、崛()、()、峯()、巖()、喦()、()、()、()、()、嵯()、峨()、崝()、嶸()、()、()、岪()、嵍()、嶢()、()、嵏()、岊()、崇()、崔()、嶙()、峋()、岌()、嶠()、嵌()、嶼()、嶺()、嵐()、嵩()、崑()、崙()、嵇()。其中,嶽、岫、、4个字为重文,嶙、峋、岌、嶠、嵌、嶼、嶺、嵐、嵩、崑、崙、嵇12个字为新附字。

“山”部字的编排体例有四个特征。

第一,“山”部字按照“先部首,后其他”的次序排列。

《说文》:“山,宣也。宣气散,生萬物,有石而高。象形。凡山之屬皆从山。”[1]188表明“山”是部首字,编排在山部字的前面。其他如:“巖,岸也,从山嚴聲”[1]189;“嶺,山道也,从山領聲”[1]189等字,编排在山部字的后面。

第二,以类相从。

“山”部的65个字,在编排次序上按照山的种类编排,除部首字外,依次为山名、山的状貌、山的一部分,即部类字在前,该部的属字在后。

再如:“岵,山有草木也”[1]188;“屺,山無草木也”[1]188等都是山的状貌,排在山部字的中间。“,谷也”[1]189;“岊,陬隅,高山之節”[1]189等都是山的一部分,排在山部字的后面。

具体每一小类也有一定的顺序[4]20。如山的状貌中:“岵,山有草木也”[1]188;“屺,山無草木也”[1]189。“嶨,山多大石也”[1]188;“嶅,山多小石也”[1]188等字,按照草木的有无、石头的大小排列。

第三,“山”部字“以名词在前,谓词在后”的逻辑编排。

如:“峱,山在齊地”[1]188;“嶧,葛嶧山,在東海下邳”[1]188等表示山的名称,都是名词,排在山部字的前面。

再如:“崒,危高也,从山卒聲”[1]188;“崛,山短高也,从山屈聲”[1]188等都表示山的高,是形容词;“,山壞也,从山朋聲”[1]189表示山的变化,即山体倒塌,是动词。这些谓词都排在山部字的后面。

第四,“山”部字中两个被释字组成的联绵词以前后顺序并列。

联绵词是由两个不同的音节连缀成一个语素,表示一个意义的词[5]211。《说文》中前后两个字若能组成一个意义的词,通常只解释前一个字。如:“巀,巀山,在馮翊池陽”[1]188;“,巀山也”[1]188;“嵯,山皃”[1]189;“峨,嵯峨也”[1]189。“嶙,嶙峋,深崖皃”[1]189;“峋,嶙峋也”[1]189。巀、嵯峨、嶙峋等都是联绵词,两个音节连用表示一个语素、一个词。

二、“山”部字的解说体例

大徐本《说文》的基本解说顺序为先释义,再解形,后说音,实际上就是融合了训诂(义)、文字(形)、音韵(音)三部分,为了解说有据,还大量引用经典,最后列重文利于比较[4]21。

(一)释义的体例

《说文》被释字之下就是释义,基本格式相同,“山”部字的释义主要涉及形训、义训两种方法,形训,就是用分析字形结构的方法来释义;义训,就是说解字形所表示字的意义。其体例主要有两种。

1.某,某也;某,某某

这是最常用的体例,前者如:“岱,太山也”[1]188;“岵,山有草木也”[1]188;“屺,山無草木也”[1]188;“崇,嵬高也”[1]189等。后者如:“崋,山,在弘農華陰”[1]188;“岊,陬隅,高山之節。从山从卪。”[1]189。

2.兒

专门用来解释事物的形貌状态,如:“岌,山高皃”[1]189;“嶙,嶙峋,深崖皃”[1]189;“嵌,山深皃”[1]189等。

(二)解形的体例

《说文》运用“六书”来解析其字形构造,小篆为被释字形,其后又附有古字形(又称“重文”)作为对照与参考,有助于小篆字形的正确解析[4]27。现就六书和重文两个方面说明如下。

1.六书

许慎在《说文·叙》中给“六书”作了界定,并运用这些规则来分析小篆体系的字形结构[6]。因此按照“六书”理论,对“山”部收录的65个字进行分类,可知“山”部可以分为三类,象形字共1个,“山”;会意字共3个,“喦”“岊”“嵩”;形声字最多,共61个。

2.重文

重文是相对于小篆而言的字形,即异体字,附在释语之后[4]29。“山”部字的重文有4个,主要包括三类。

(1)古文,共 2 个:“嶽,東岱,南靃,西華,北恆,中泰室。从山獄聲。,古文象高形。”[1]188“,山壞也,从山朋聲。,古文从。”[1]189

(三)说音的体例

《说文》本身没有反切注音,大徐本中的反切是徐铉等引注《唐韵》的反切[4]33。“山”部字主要有谐声法和读若法两种说音体例。

1.谐声法——“某声”“某省声”

如:“岡,山骨也,从山网聲,古郎切。”[1]188

“嵇,山名,从山,稽省聲,胡雞切。”[1]189

2.读若法——“读若某”

“喦,山岩也,从山、品,读若吟,五咸切。”[1]189

(四)引经的体例

许慎在《说文·叙》中说“博采通人,至于小大,信而有证。”[4]37“山”部字中主要有引经和引说两种,即引用经典文句来证明字的形、音、义。

1.引经

主要征引古文家的经传。“山”部字主要引用的有《诗经》《夏书》等。

如:“峱,山在齊地。从山狃聲。詩曰,遭我于峱之間兮。”[1]188“屺,山無草木也,从山己聲。詩曰,陟彼屺兮。”[1]188

2.引说

引用知识渊博的人的解释。“山”部字引用的未标注姓名,用“一曰”“或曰”等术语表示。

如“:崵,崵山,在遼西。从山昜聲。一曰嵎鐵,崵谷也。”[1]188

三、“山”部字的分类

《说文》“山”部对山的名字、山的状貌等有详细的记载,可根据字义类别和语义场两种划分原则,对65个“山”部字进行分类,每类再具体分出更小的类,力求建立一个相对完整的字义系统。

(一)字义类别

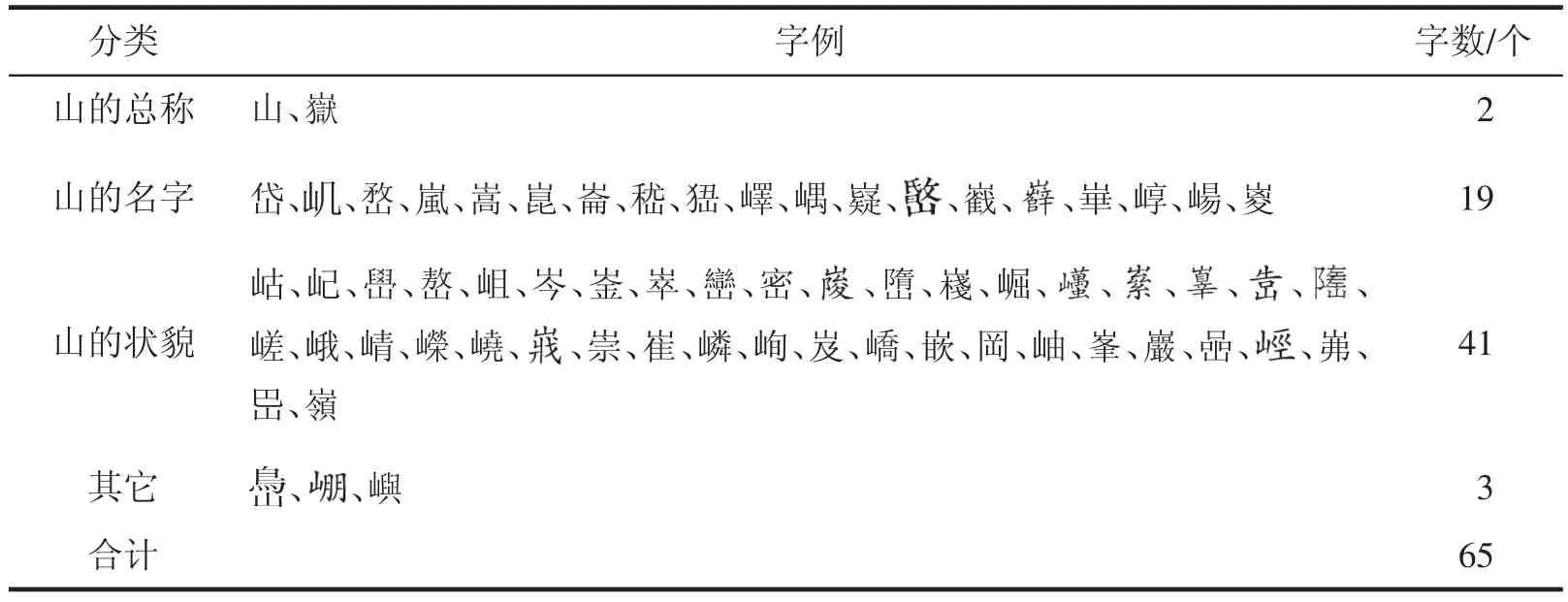

许慎《说文》同部首的内部各字是根据“据义系联”的原则进行排列[4]20。因此根据许慎的字义解释,给《说文》“山”部进行字义分类,制作出“山”部字义类表,如表1所示。

表1 “山”部字义类

1.山的总称

大徐本《说文》“山”部表示山的总称的字共有2个:山、嶽。

山:《说文》“宣也。宣气散,生萬物,有石而高。象形,凡山之屬皆从山。”[1]188

嶽:東岱,南靃,西華,北恆,中泰室。东岱即东岳泰山,南靃即南岳衡山,西華即西岳华山,北恆即北岳恒山,中泰室即中岳嵩山,合称五岳[7]783。

2.山的名字

大徐本《说文》“山”部涉及山的具体名称的字共19个:岱、、嵍、嵐、嵩、崑、崙、嵇、峱、嶧、嵎、嶷、、巀、、崋、崞、崵、嵏。

第一,大徐本《说文》“山”部中,只说山名的字共8个:岱、、嵍、嵐、嵩、崑、崙、嵇[8]16。

岱:太山也。岱即东岳泰山。《毛傳》曰:東嶽,岱。《堯典》:至于岱宗。《封禪書》《郊祀志》曰:岱宗,泰山也。②

嵍:山名。[1]189

嵐:山名。[1]189

嵩:中岳,嵩,高山也。[1]189

崑:崑崙,山名。[1]189

崙:崑崙也。[1]189

嵇:山名。[1]189

第二,大徐本《说文》“山”部兼说山名及地理位置的字共11个:峱、嶧、嵎、嶷、、巀、、崋、崞、崵、嵏[8]16。

峱:山,在齊地。[1]188(峱山,在今山东省)

嶧:葛嶧山,在東海下邳。[1]188(葛嶧山,在今江苏省)

嵎:封嵎之山,在吳楚之閒。[1]188(封嵎山,在今浙江省)

嶷:九嶷山,舜所葬,在零陵營道。[1]188(九嶷山,在今湖南省)

崋:山,在弘農華陰。[1]188(华山,在今陕西省)

崞:山,在鴈門。[1]188(崞山,在今山西省)

崵:崵山,在遼西。[1]188(崵山,在今河北省)

嵏:九嵏山,在馮翊谷口。[1]188(九嵏山,在今陕西省)

前述19个字中,专有名词有15个。其编排主要依方位次序,按照东、南、中、北、西的方向旋转,大致呈U型分布。由东开始,首字为“岱”(泰山),次之为“峱”(峱山),都在山东省。

然后是南:“嶧”(葛嶧山)在江苏省;“嵎”(封嵎山) 在浙江省;“嶷”(九嶷山) 在湖南省;“”(岷山)在四川省。

再是北:“崞”(崞山)在山西省;“崵(崵山)在河北省。

最后是西:“崑”“崙”(昆仑山),横跨新疆、西藏和青海。

3.山的状貌

大徐本《说文》“山”部主要描述山的形状、体貌,山体的构成、山上的植被等[9]的字有41个:岵、屺、嶨、嶅、岨、岑、崟、崒、巒、密、、嶞、嶘、崛、、、、、、嵯、峨、崝、嶸、嶢、、崇、崔、嶙、峋、岌、嶠、嵌、岡、岫、峯、巖、喦、、岪、岊、嶺。

岵:山有草木也。[1]188

屺:山無草木也。[1]188

嶨:山多大石也。[1]188

嶅:山多小石也。[1]188

岨:石戴土也。[1]188

岑:山小而高。[1]188

崟:山之岑崟也。[1]188

崒:危高也。[1]188

巒:山小而銳。[1]188

密:山如堂者。[1]188

嶞:山之墮墮者。[1]188(狭长的山)

嶘:尤高也。[1]188

崛:山短高也。[1]188

嵯:山皃。[1]189

峨:嵯峨也。[1]189

崝:嶸也。[1]189

嶸:崝嶸也。[1]189

嶢:焦嶢,山高皃。[1]189

崇:嵬高也。[1]189

崔:大高也。[1]189

嶙:嶙峋,深崖皃。[1]189

峋:嶙峋也。[1]189

岌:山高皃。[1]189

嶠:山銳而高也。[1]189

嵌:山深皃。[1]189

岡:山骨也。[1]188《爾雅·釋山》:“山脊岡。”[7]786(山脊)

岫:山穴也。[1]188《爾雅·釋山》:“山有穴爲岫。”[7]787(山洞)

峯:山耑也。[1]188(山顶,山峰)

巖:岸也。[1]189(山的崖岸)

喦:山巖也。[1]189(山的崖岸)

岪:山脅道也。[1]189(山道,半山腰的路)

岊:陬隅,高山之節。[1]189(又写作,山角,山的转弯处)

嶺:山道也。[1]189

4.其它

大徐本《说文》“山”部中表示与山有关的其它事物或存在的字,主要有、、嶼3个。

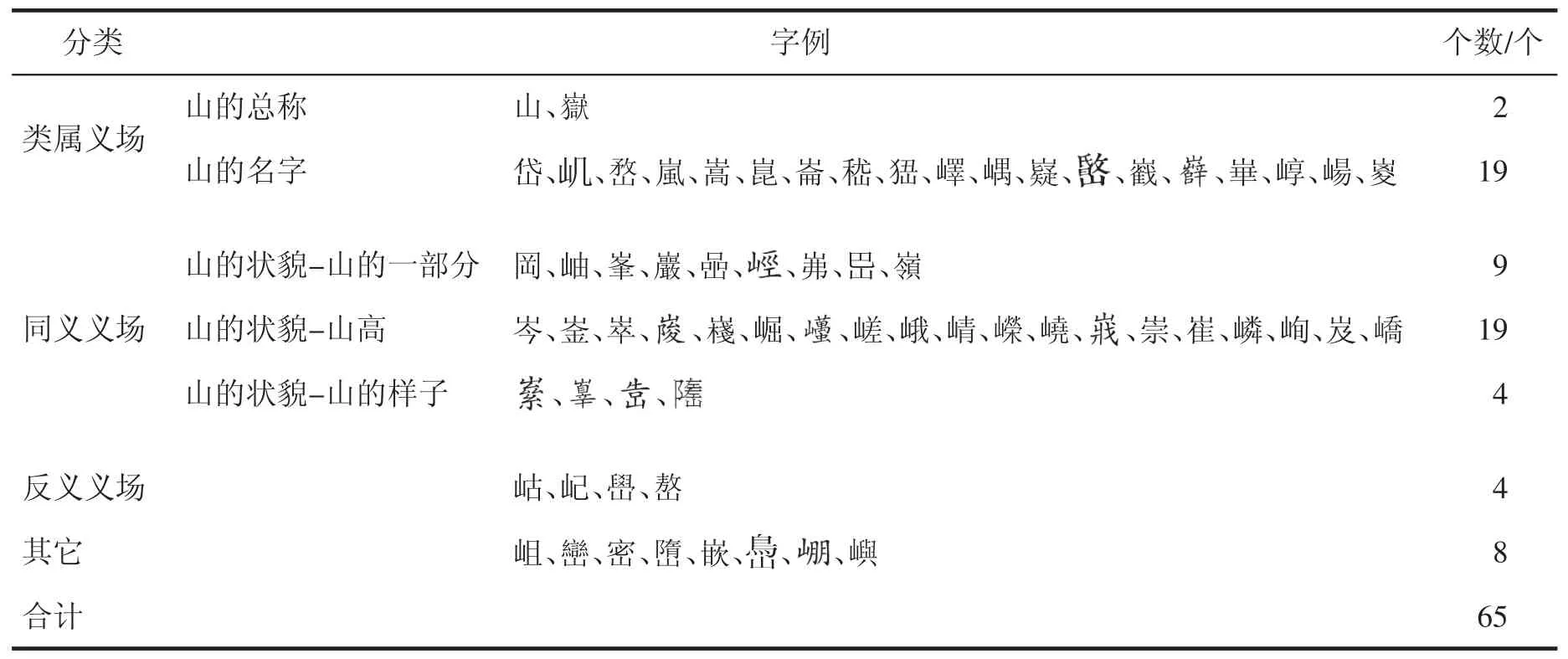

(二)语义场分类

语义场是语义的类聚,既有共同义素又有区别义素的一组词聚合为一个语义场,是根据词义的共同特点和不同特点划分出来的[5]229。在《说文》中以“山”为中心构成一个封闭的语义场,即一个大的聚合,而根据语义场内部的关系,大致分为类属义场、同义义场、反义义场等,即各种小的聚合[8]13,详见表2。

表2 “山”部字语义场分类

1.类属义场

大徐本《说文》“山”部中有“山、嶽”二字与山的总称有关,19个字表示山的名字,如“岱、、嵍、嵐、嵩、崑、崙、嵇、峱、嶧、嵎、嶷、、巀、、崋、崞、崵、嵏”。

2.同义义场

(1)“山”部中有9个字表示山的一部分,构成同义义场。

岡:山骨也。[1]188《爾雅·釋山》:“山脊岡。”[7]786(山脊)

岫:山穴也。[1]188《爾雅·釋山》:“山有穴爲岫。”[7]787(山洞)

峯:山耑也。[1]188(山顶,山峰)

巖:岸也。[1]189(山的崖岸)

喦:山巖也。[1]189(山的崖岸)

岪:山脅道也。[1]189(山道,半山腰的路)

岊:陬隅,高山之節。[1]189(又写作,山角,山的转弯处)

嶺:山道也。[1]189

(2)“山”部中有19个字表示山高。

岑:山小而高。[1]188

崟:山之岑崟也。[1]188

崒:危高也。[1]188

嶘:尤高也。[1]188

崛:山短高也。[1]188

嵯:山皃。[1]189(山势高峻的样子)

峨:嵯峨也。[1]189(同上)

崝:嶸也。[1]189(同上)

嶸:崝嶸也。[1]189(同上)

嶢:焦嶢,山高皃。[1]189

崇:嵬高也。[1]189

崔:大高也。[1]189

嶙:嶙峋,深崖皃。[1]189

峋:嶙峋也。[1]189

岌:山高皃。[1]189(山危高的样子)

嶠:山銳而高也。[1]189

(3)大徐本《说文》“山”部表示山的样子的共有4个字。

3.反义义场

共收入4个字,主要为有无草木、石头大小方面的特征。

岵:山有草木也。[1]188

屺:山無草木也。[1]188

嶨:山多大石也。[1]188

嶅:山多小石也。[1]188

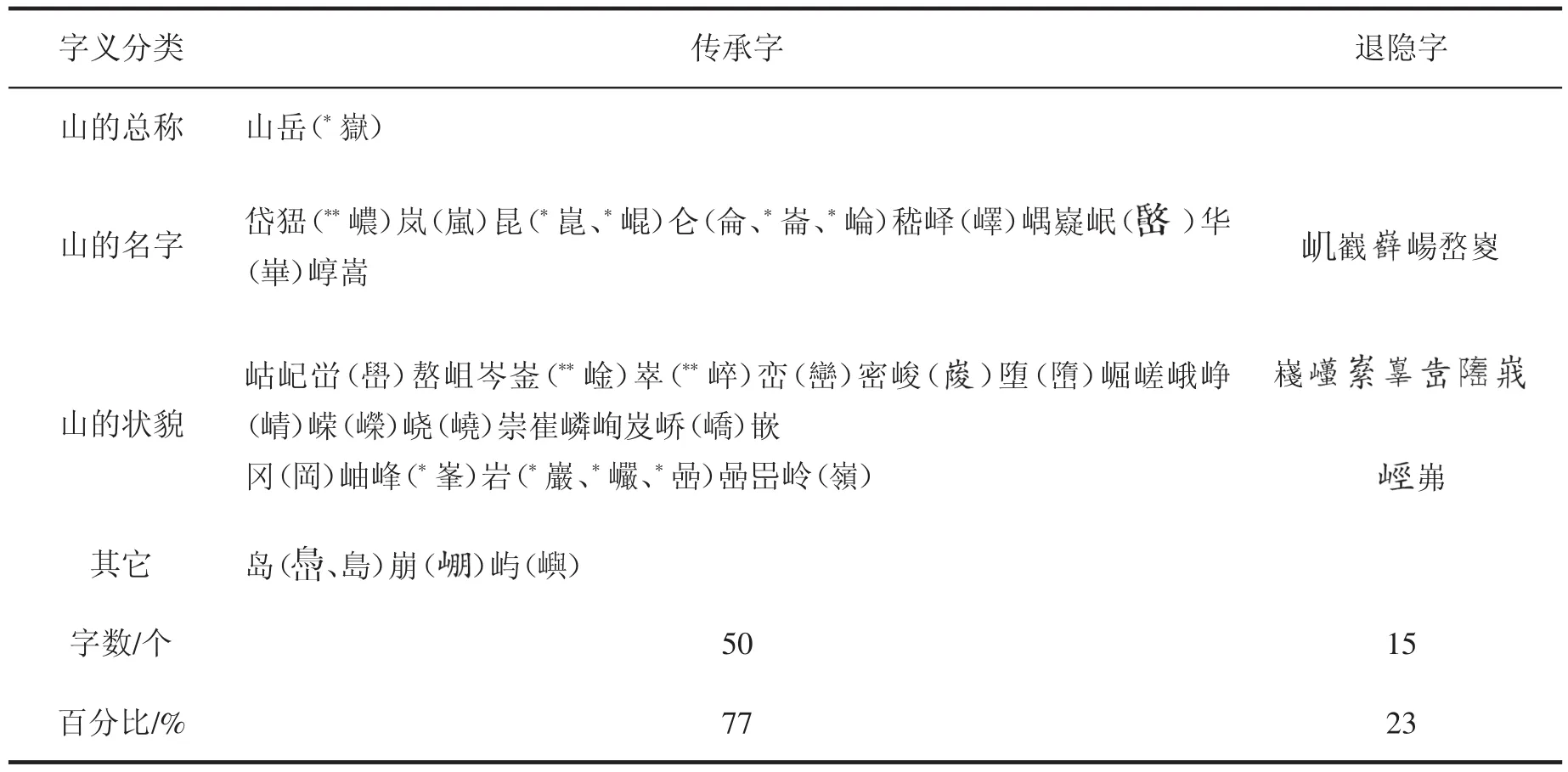

四、“山”部字的演变

汉字随着社会的发展不断演变。本文主要通过大徐本《说文》“山”部与《现代汉语词典》(第7版)所收录的“山”部字的对比,来考察其演变,详见表3。

表3 “山”部字的演变

(一)传承字

由表3可知,表示自然现象的“山”部字有77%都得以传承,是基本词汇,具有稳固性,没有太大的变化,表明山在人类生活中是具有举足轻重的作用。

1.经常使用的字,不加括号。如:山、岱、嵩、密、嶙、峋等。

2.加括号或*号及**号的字为异体字或繁体字[10],见表 3。如:“岳(①*嶽),①高大的山。”表明“嶽”是异体字,在使用第一个义项时,可用“嶽”。

“峱(**嶩),古山名。”表明“嶩”是异体字,使用频率更小。

峥(崝),表明“崝”已经不再使用了,但“崝”同“峥”,峥嵘。

岚(嵐),表明“嵐”是繁体字。

(二)退隐字

由于汉字的发展受内部和外部因素的影响,遵循经济简洁等原则,有些字在现代汉语中的地位发生了变化,由原来的常用字演变为不常用字,现代日常交际已经不再使用,如“:、崵、嵍”等逐渐退隐,《现代汉语词典》(第7版)已不再收录。

五、余论

语言是文化的载体,汉字是中国文化的集中反映,山与人类的社会生活联系紧密,属于基本词汇的范畴,大量文献中都存在对山的描绘,展现出先民的认识水平。以大徐本《说文解字》“山”部字为研究对象,参考相关古籍文献,对其意义、体例、分类、发展演变进行系统研究,在了解古人的生活全景,理解汉字的形体演变等方面,具有重要的社会、历史和文化价值。但是,由于“《说文》立部坚持了部首字与其从属字形义相依和凡有从属字者必单独立部的双重原则”[11],所以《说文》中有些字与山有关,却归入它部,这给人们的查阅带来了不便。如“鬼”部的“嵬,高不平也。从山鬼聲。”[1]186“巍,高也。从嵬委聲。”[1]187“厂”部的“厓,山邊也。从厂圭聲。”[1]191“”部的“陘,山絕坎也。从巠聲。”[1]307“陯,山陷也。从侖聲。”[1]308此外,随着社会的发展变化,还有一些与山有关的后起字,如“险,同嶮,阻,難也。从僉聲。《廣韻》《集韻》音險。又《集韻》《類篇》作嶮,山貌。”[12]1350“崭,《廣韻》《集韻》同嶃、巉。嶃巖,山尖銳貌。”[12]258

注释:

①本研究属于古汉语中文字学领域的专题研究,涉及字形字义分析,故引用古书文献时,对其中的繁体字、异体字等均不作改动。

②每座山的位置参见汤可敬的《说文解字今释》,上海古籍出版社,2018年。