图像图像文字*

——卜辞与铭文的图像学考察

2022-03-11韩丛耀

韩丛耀

(南京大学新闻传播学院,江苏 南京 210093)

我们头顶的天是何时有的?我们脚下的地是何时有的?我是何时有的?天地将如何?我将何往?……类似的疑问你我都曾有并且一直追问,只不过随着年龄的增长从公开好奇地问长辈变成了默默感伤地问自己。

“扑通-哐当!”五六千年前的一个清晨被这清脆的声响惊醒了。一个瓦缶破碎在地上,一群人围着观看,表情虔诚而焦虑,有一个人仔细拼合着瓦缶的碎片,端详裂纹的粗细长短和走向,他向近旁一人做了一个动作,似乎是行了一个礼,然后简单说了几句,那个人微微点头,紧锁的眉头舒展开来。于是拼合瓦罐碎片的人高高地举起最大的一片碎片间断而坚定地对围观地那群人说了一通话,人群发出开心的欢呼。

是的,这就是我们至今仍挂在嘴边嫌弃小朋友不断追问到你理屈词穷又爱又恨又急又恼的那句——“你这是要打破砂锅问到底啊”的终极溯源。——在遥远的从前,我们的先人就是这样打破了砂锅(瓦缶)来问到底该怎样做的。他们事先在瓦缶上写好了要询问的事,大到与方国的战争、祭祀祖先,小到今天狩猎的路线、会不会下雨、牙痛会不会好。而神所使用的是另一个表达系统,神用陶罐上裂纹的走向告知人们他的旨意,人与神的语言隔阂需要打破砂锅(瓦缶)这样一个能造成破坏的动作来实现“跨界”。一切沟通都暗含着突破,都建立在出界和跨界的基础上,都是对对方完整性或限制性的局部或短暂破坏,神也不能例外。

图1 甲骨文“鼎”和“贞”同一字形

图2 甲骨文“缶”

图3 甲骨文“占”

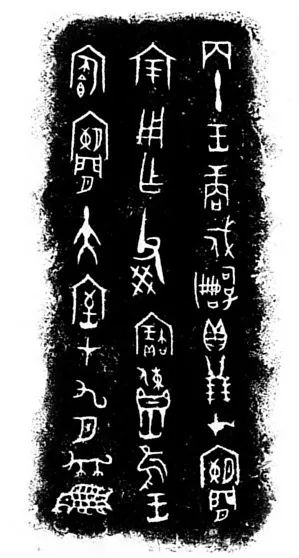

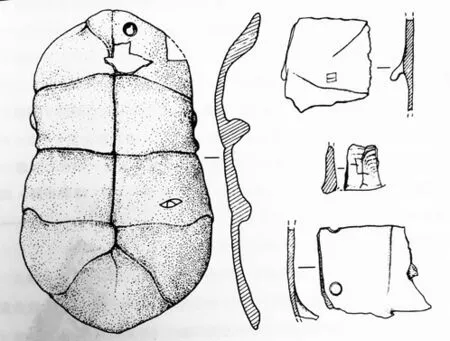

图4 刻辞卜甲

图5 卜辞拓片

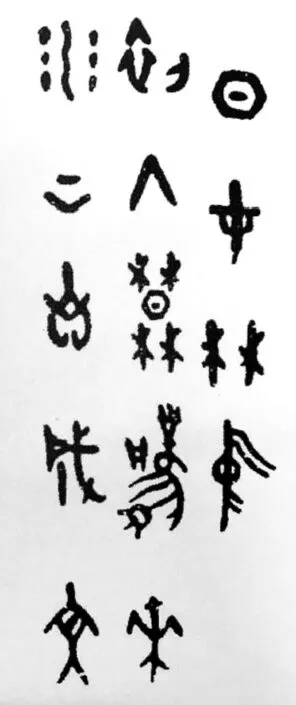

在使用龟甲和兽骨占卜前的很长一段时光,人们把一切愿望与疑惑都刻画在瓦缶之类的陶器上,相比甲骨,这种寄托方式对刻画的工具及承载物的要求都不高,获取容易些,操作起来也简单。但是数千年过去这些泥捏的瓦缶早已回归尘土,只在存留的甲骨文字中留下了它们漫漶不清的生平故事。比如“鼎”和“贞”为同一字,民以食为天,先民朴素地以他们认为最重要的饮食器虔问天意;比如甲骨文缶,部落首领观此以观天下;甲骨文占,心中一切疑惑皆可来“占一缶”……先民有如此多的疑问和期待又如此地虔诚谨慎,“扑通-哐当”的清脆声响也许曾经在一段漫长的时光里决定了他们每一天醒来后的所有事件的顺序及其行为方式。

一、洹上访古:昔时大邑,今日殷墟

到达安阳殷墟时,首先令我心生肃穆的是夹道的树。树并不高,大多两米上下,主干笔直向上,绝无旁逸斜出的侧枝,之上即是以主干为圆心水平开散的茂盛树冠,树冠直径多在一米以上,大些的几有两米,亭亭如华盖。每一棵树都雍容整肃,从容井然,有画像石上瑞树的风仪,当地人说这是一种槐树。它们在道路两旁,如谦谦君子列队恭迎,华盖葳蕤大国仪仗之气势扑面而来,令叩谒者我们不禁有被尊为国士对待的激越。风尘仆仆的我们自觉敛容整装、清平心绪,在它们的注目与引领下,从这千米长路走过去,就走进了三千年前商的宫殿朝堂、巷陌街衢、生地死穴,穿越光阴去拜谒先民们的威严神秘的娱神问天之所,烟火切近的生活起居之地。

这里是商代都城遗址,三千多年前,发源于太行山的古老洹水从这里蜿蜒流过,商人在洹水两岸生息。甲骨文洹字正是对彼时都邑与洹水相傍的形象摹写。洹水河畔是甲骨文最早的发现地,这种古老的文字因首次发现是在用作药材的甲骨上而被命名。不过,近年的考古发现证明,这种文字不但契刻在甲骨上,也同时刻划在陶罐上、镌铸在青铜上、书写在简册上,这种文字至少已经有了3000年到6000年的历史。虽然如此古老,但甲骨文已经是一种成熟的文字。也许你会惊愕地提问:先民们是如何创造了这些字?是如何书写的?又是用什么工具书写?写在怎样的载体上?它们有颜色么?等等。你的疑问一个接一个问不完,我将用“打破砂锅问到底”这个俗语概括你好奇疑惑的可爱模样。而让你更加难以置信的是,连这个我们现在依然常常用到的俗语“打破砂锅问到底”也是直接来源于甲骨文。关于这个俗语的缘起我将在文末作为福利让你get到,非常惊喜。而现在,为了透彻地get这个小小的福利,我们必须对它庞大而有趣的“周边”有一个粗浅的认识。

图6 甲骨文“洹”

早在约25000年前至约13000年前的旧石器时代,安阳一带已经有人类居住。战国史书《竹书纪年》记载:夏朝第六个国王胤甲建都于西河(今安阳汤阴西河)。继夏的商频繁迁移都城,据史料记载,商朝一共进行了13次迁都。约公元前1300年,商代第20位国王盘庚率领臣民从“奄”(位于今山东省境内)迁到时称北蒙的安阳并称此地为“殷”,史称“盘庚迁殷”。盘庚迁殷以后,社会秩序稳定,人民安居乐业,国家繁荣发展。殷是商使用时间最长的都邑,在商人心目中有着崇高的地位,被称为“大邑商”。殷也是商的最后一个都邑,商王朝从公元前1600建立到前1064为周所灭,共传17代,35王,存在了近600年。

商灭以后,邑商故都逐渐荒芜湮灭,从春秋战国到秦汉三国,从晋南北朝到隋唐,从五代十国到宋元明清,岁月更迭,金戈铁马踏碎了草蛇灰线,旧名尘封,故地沉寂,几千年来无人知晓在这片戎马不绝的焦土之下沉睡着先民留下的厚重文明宝藏。直到19世纪末,先后出土的15万多片甲骨文、上万件青铜器、包括宫殿区、王陵区、平民区、铸铜遗址、手工作坊及大型祭祀场的50多座宫殿遗址一一露面,人们难以置信又欢欣鼓舞地找寻到了传说中的殷墟,清晰的坐标和丰富的实物揭开了邑商故都的神秘面纱,见证着古老的华夏文明的源起化育之墟。

一片甲骨惊天下

1899年(光绪二十五年)时任国子监祭酒(国家最高学府校长)的王懿荣染疾服药,偶然在中药龙骨上发现了一些陌生的字符,多年金石学研究的素养让他敏感而惊喜地认定:这是一种比籀文更加古老的文字!然而,王懿荣尚未来得及对这种文字进行深入研究就在1900年八国联军攻占北京时愤然自杀殉国了。

1917年学者王国维拼合了两块破裂的甲骨,读出这是一版记载商代先公先王的卜辞,他以此对照《史记》商王世系,纠正了几千年来无人发现的《史记》的错误。感于此,王国维进而提出了“以地下出土材料,印证纸上材料”的历史研究的二重证据法。此前的学者,只是在书斋中研究碑文和铜器铭文,从不去田野里考察和发掘。“二重证据法”不仅让甲骨文研究成为一门严谨的学问,而且解除了当时弥漫学界的疑古风潮,轰动了国内外学术界。

1973年,小屯南地出土了编号“屯南2172”的卜骨,这片卜骨的11句卜辞记载了商王田猎事。在上古时期,田猎是一项具有军事意义的生产活动,并与祭祀有关。殷商甲骨文中有大量田猎记录,“屯南2172所占内容属于例行占卜,以祈求田猎时能平安无事并有所收获。因为刻画时刀有钝锐,骨质有粗细软硬,所以甲骨文的笔画粗细不一,有的纤细如发,笔画连接处又有剥落而显浑厚粗重,一篇卜辞或疏落参差,或密匝严整,别有古朴多姿的情趣。甲骨文已具备了此前图画符号所无的中国书法用笔、结字、章法的三个基本要素。一片甲骨惊天下,这枚长22厘米的卜骨被视为书法艺术的肇端的甲骨文书法的典型代表,更重要的是它也是甲骨文超越简单孤立的图画符号确认为一种成熟文字系统的典型实物见证。

图7 田猎卜辞。1973年小屯南地出土。长22厘米。记载商王田猎事项。

图8 卜骨“屯南2172”拓片

对甲骨文研究作出卓越贡献的罗振玉、董作宾、郭沫若与王国维一起被称为“甲骨四堂”。正是在他们和后来延续他们事业的学者共同研究的成果上,我们才得以对古老的甲骨文,对这些甲骨和青铜上的卜辞与铭文,对给予我们血脉与风神的祖先有了拜谒和问候的路径,看到他们细数狩猎斩获的兴高采烈,听到他们虔诚祈雨的焦急。谁能卜知将来的事情?谁又能尽知过去的事情?既然都不能,何遣有涯之生?不如我们一起试着从这古老的文字,由着好奇,本着虔诚,揣着敬畏,从甲骨契刻的卜辞和青铜镌铸的铭文中探寻我们的根脉,神遇你我的前尘往事。

与天地神明沟通

占卜是商人与天地神明沟通的途径,甲骨文的出现,与占卜是分不开的。先民们认为各式各样的自然现象或山川河流都有专属的独特神灵,打雷有雷神、闪电有电母、河川有河伯。牺牲与舞蹈都是向神表达虔诚,让神欢愉,从而得到神的护佑,瓦罐、甲骨、蓍草等占卜物是与神明沟通的中介。

商人对于生活中的各种事都要通过占卜指导行动,占卜的内容包括对祖先与自然神的祭祀和求告、田猎征伐、疾病生死、婚娶生子、天气收成、天象梦境,等等。占卜的结果甚至对整个王国的决策都起着至关重要的作用。卜龟筮蓍是不同的占卜方法,其中利用甲骨进行占卜,在我国新石器时代就已经存在了。商人占卜所使用的主要材料是经过锉磨打光的龟甲和牛肩胛骨,修治好的甲骨由史官保存备用。卜龟是通过烧灼龟甲或兽骨产生的兆痕判断吉凶,筮蓍是用蓍草的排列来判断吉凶。

在商朝,占卜是具有规范性的成熟行为,商人按照一定的程序进行这项神圣而严肃的仪式。占卜的方式是先由贞人说明卜问内容,然后用烧红的树枝在钻凿的地方烧灼,接着甲骨会发出“卜”的一声,同时在正面出现一个像甲骨文“卜”的字形的兆痕,这也是“卜”字的由来,后来便用以指称占卜之事,贞人根据兆象来判断事情吉凶,并将占卜的事情契刻在甲骨上。

图9 甲骨文“卜”

刻在甲骨上的卜辞是有一定格式的,完整的卜辞有四个部分:记载占卜时间与卜人名字的“序辞”(或称前辞),记载卜问事情的“命辞”,记录视兆人判断吉凶的话的“占辞”和记录应验情况的“验辞”。不过常见的卜辞多是简省形式,大部分只有前两项或三项。命辞同时以正反命题占卜,比如左边命辞为“明天会下雨”,那么右边的命辞就是“明天不会下雨”,最后通过甲骨上烧灼后呈现的裂纹来确定会不会下雨。序辞和命辞一般刻在甲骨正面,占辞和验辞一般刻在甲骨的反面。有时在甲桥、背甲、甲尾、牛肩胛骨的骨白和骨面下方还会有关于甲骨来源、修治者和保管者信息的纪事刻辞。刻辞会随着占卜事情的重要程度不同,而填上不同颜色的颜料,即“涂朱”或“涂墨”。整个占卜过程虽然烦琐,但是井然有序。对于占卜后的甲骨,即使没有任何用途,商人也不愿随意弃置,而是集中留存相当长时间后才一起掩埋处理。“祭服敝则焚之,龟筮敝则埋之”,《礼记·曲礼上》是将商人的这个行动作为理当遵守的礼仪来记录的,这也足见商人对祭祀和占卜的高度虔敬。

图10 刻辞卜骨(牛胛骨)

图11 刻辞骨柶(刻辞内镶嵌了绿松石)

殷墟出土的15万片刻辞甲骨中,有卜辞10万余条,单字5000余个,目前公认已考释出的有1500字左右。甲骨文文字丰富,行文有式,虚词有致,已经是较成熟的文字体系了,记录占卜过程的甲骨卜辞显然是当时有意识的记事方式。但甲骨上的文字大部分都是关于商王室和贵族活动的记录,大约当时拿甲骨占卜是商王和贵族的一种特殊权力,并非所有人都可以随意取用,普通人占卜,可能是用相对甲骨更容易获得的陶缶瓦罐之类吧。正因为占卜的内容非常广泛,我们据此可以透过卜辞管窥商的社会;正因为商人贞卜态度的审慎真诚,我们可以由此试着去理解他们看待这个世界的方式。

我们从何而来

“天命玄鸟,降而生商,宅殷土芒芒”(《诗·商颂·玄鸟》),这是关于商的起源最早和最具概括性的文字记录。此外,《史记》、《楚辞》、《吕氏春秋》等多种上古典籍都有对这一神奇传说的记载。虽然传说中的人物场景和女主角的社会关系不太一样,但主要的故事情节还是一致的:

很久很久以前,有娀氏有一个名叫简狄的美丽姑娘。一天,一只矫健的燕子从天上飞落,在简狄的手中留下一枚蛋就飞走了。简狄把蛋噙在口中保护起来,可是一不小心咽了下去,就有了身孕,不久她的孩子出生了,他就是商的始祖契。

这个神奇的传说正好与商人甲骨卜辞中对先祖“王亥”的描述相印证,卜辞中的“亥”字,总与“鸟”的造型连在一起,可见“玄鸟生商”是商人对自己族群起源的神秘描述。甲骨文燕看上去就是一只有着漂亮剪尾的小燕子形象,黑色小燕子大概就是商人意念中的神鸟“玄鸟”吧。

图12 甲骨文“燕”

吞了玄鸟卵的简狄是商的始祖母,她的孩子契生于不寻常的神迹,这也正与人类最初母系氏族时期只知有母不知有父的社会状况契合。很显然,从始祖契到大邑商已经经历了漫长的时光,商王朝是父系的并且是等级分明的社会了。但是女性依然得到尊重,而不是男尊女卑,比如女将军妇好就是3000年前一朵备受呵护的盛开的铿锵玫瑰,生前她作为统帅多次领兵征战并取得胜利,她参与并主持王朝神圣的祭祀,生病时商王多次为她占卜祈祷,她死后配享了极高荣耀和丰厚的陪葬。

图13 商代“三通”水管,两段水管均为长45厘米,直径23厘米

图14 1975年该陶水管出土时的现场照片

关于商的发达与繁荣,也许这件建筑部件能帮助你管中窥豹。这是一件陶制的“三通”水管,除了材质,其形制的规整、组装的合恰与我们现代城市所用的并无二致。可以想象3000年前就使用这样管径并有这样工艺的灌溉或排水设施的城市,非但并不蛮荒原始,而且很可能是兴盛发达,更不要说那些名目繁多、样式纷呈的食具、酒具、各种日用器,商人的富足讲究竟然令你我眼花缭乱!

至此,关于商的起源与社会你已经有了一个初步的印象,而这个神奇又模糊的印象让你更是百爪挠心:商人,我们的祖先,或者就是你我的从前——我们从前究竟是如何生息?又有怎样的日常?简单点说也就是,你我从前过得好不好?你我曾经最在意和最得意的是什么?

子曰:食色,性也。这是大白话也是大实话,是从个人层面上对人的本能需求的最根本概括和最坦率承认。书曰:国之大事,在祀与戎。这也是大白话大实话,是从国家层面上对人们思想与行动的规束性,是国家文治与武功两方面的最低和最高需求的概括。而这个人层面的和国家层面的综合,决定了你我从前过得好不好以及你我曾经最在意的荣耀是什么。

因为无可定论,所以有无数条道路或可通往3000多年前的故地晨昏;因为有血脉传承,所以有无数点思虑纷沓遥揣先民们(你我从前)的欢娱畏惧。现在,让我们经由这食、色、祀、战的图画谛视从前生活的点滴。

二、甲骨文中的食色祀戎

食:神嗜饮食,使君寿考,(《诗·小雅·楚茨》)

“泌之洋洋,可以乐饥”(《诗·陈风·衡门》),“岂其食鱼,必河之鲤?”(《诗·陈风·衡门》)从求充饥到寻美味,从迫于生到乐于游,就先从这几个美食当前、酒足饭饱的字,几篇有关田猎、祈祷丰收的卜辞,去试着管窥那个生机勃勃、安居乐业的先民盛世吧。

谁能想到与粗鲁、鲁莽连用惯了的鲁竟然是一道美味佳肴呢?一条鱼,甚至还带着刚从水里捞出来的水花,被悬置在器皿之上,想要表达的是把新鲜的鱼儿烹制成美味道嘉美的菜肴。吃得好说得好,因此,先民赋予“鲁”嘉、美之义。

图15 甲骨文“鲁”

酒是用粮食发酵制成的香甜醉人的兴奋饮料。甲骨文“酉”是指事字,“酉”是“酒”的本字,字形像是有酒器伸进了装酒的大缸,大缸中的一横是指事符号,很明显,就是表示坛中有美酿。后来“酉”的“酒坛”本义弱化了,甲骨文就给“酉”再加上意符“水”,成为 “酒”,强调坛中所盛装的是液态的酒饮料。至于商人的好饮酒,真的是相当有口碑的,从那些样式繁多到令人叹为观止的商代盛酒器、分酒器、饮酒器,能大致揣测那种相聚痛饮的快意和洒脱。有人说商人是酒鬼,而周人是食客。还真是从吃相看心相,酒鬼是感性的,而食客是理性的,对食物的嗜欲透露了商人与周人的不同秉性气质,商人的任性恣肆与继商的周克己复礼的严格自律真的是大相径庭。而这两种异质的基因,浪漫与理性,共同滋养出兼容并蓄的华夏文明,融入了华夏子孙的呼吸行止。

图16 甲骨文“酉”是“酒”的本字

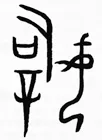

甲、金文“鼎”和“贞”同字,在卜辞中都读“贞”,是卜问的意思,这是商人既用鼎为炊具又用为卜具的佐证。“贞”也是“侦”的本字,甲骨文贞表示在神鼎上祭拜占卜,察看神迹。摔破或击破瓦罐、锅、盘、碗等器具是为了占卜需要。筮、卦之类以数为征兆,瓦卜、龟卜则以破碎裂纹为征兆,有所差别。有人爱寻根刨底,遇事问个究竟,别人会用俗话说他是“打破沙锅问到底”,问字是璺(纹)的谐声字,原指陶器的裂纹破到底了。《说文》释鼎:三足两耳和五味之宝器也。昔禹收九牧之金铸鼎荆山下,入山林川泽魑魅魍魉莫能逢之,以协承天休。大禹铸鼎的传说神化了金鼎。其实鼎最早是百姓家家都有的瓦鼎,不仅用来煮食,也用来进行瓦卜。

图17 甲骨文“鼎”和“贞”为同一字

甲骨文的即与既。据考证,在商代,人们一天吃两顿,也就是说每天人们都会即并既两次。这两个字的差别在于跽坐的小人儿正面还是背面对着那个叫做豆的食器。即是面对的样子,开饭啦,小人儿靠近豆,眼巴巴地看着,垂涎欲滴,空气里食物的香气四溢。既,已经用餐完毕,小人儿调转头来,温饱思淫欲,吃饱喝足之后就会有更多地要求和想法,也只有在既之后,才会有动力展开那么多逐鹿旷野、跨越山河的梦想和实践的力量。

图18 甲骨文“即”

图19 甲骨文“既”

关于田猎,以上文提过的《屯南2172》的卜辞为例,它的内容翻译成现代汉语意思大致为这样的11句:

…贞人…,出外打猎……

戊子日这天贞人占卜,王外出田猎是否没有灾祸?//辛卯日这天贞人占卜,王外出田猎是否没有灾祸?//乙未日这天贞人占卜,王外出田猎是否没有灾祸?//戊戌日这天贞人占卜,王外出田猎是否没有灾祸?//辛丑日这天贞人占卜,王外出田猎是否没有灾祸?//壬寅日这天贞人占卜,王外出田猎是否没有灾祸?//戊申日这天贞人占卜,王外出田猎是否没有灾祸?//己未日这天贞人占卜,王外出田猎是否没有灾祸?//辛酉日这天贞人占卜,王外出田猎是否没有…?//乙丑日这天贞人占卜,王外出田猎是否没有灾祸?

除了问卜时间不同,问卜的内容都是当日田猎的吉凶,可见这是常规性的占卜。在上古时期,源于集体狩猎活动的田猎最初的意义当然是为了获取食物,用以饱腹。然而随着社会生产力的逐渐提高,同样的田猎行动,其意义却发生了很大的改变。甲骨文中有大量的田猎记录,所获猎物有麋、鹿、兔、兕、狐等。田猎的意义逐渐扩大,如为保护农作物不受禽兽的祸害,所获山珍野味可以用于宴飨宾客,等等,但是最最重要的不再是果腹,而是驱驰车马进行军事训练并与祭祀有关。

从卜辞中我们可以还原商人的食谱,除了偶尔猎获的山珍野味,特别是田猎所获可能只是王和贵族才能得享,商人的食物中为国之根本也更为大众和日常的主食应当是谷物。商人对于农作物的收成非常关心,他们祭祀求告于神明,希望能够保佑庄稼顺利生长。来看这篇卜辞:

壬申贞:祷禾于河,燎三牛,沉三牛。

壬申贞:祷禾于夔,燎三牛,卯三小羊。

内容翻译成现代汉语意思大致是这样的:

在壬申日占卜,向河神祷祭,希望保佑禾顺利生长,烧三头牛,沉三头牛作为牺牲。

在壬申日占卜,向夔神祷祭,希望保佑禾顺利生长,烧三头牛,杀三头小羊作为牺牲。

这是在同一天分别向河神和夔神祷祭,从卜辞可知为了农作物顺利生长,商人不吝用大量牺牲祭祀神明,可见农业在商人心中的地位。而从献祭的牛、羊数量,可知当时的农牧业也应该是相当发达的。

色:彤管有炜,说怿女美,(《诗·邶风·静女》)

甲骨文的许多文字透露给我们,商人不仅对外表的高颜值有态度,还对是否具有品鉴美的眼光和诚意有要求。

好(美好之好)色和好(爱好之好)色,一个是“美自在”,一个是“爱美在”,都是经由视觉而达于心的。说起来先民们对视觉的运用和感知比现在的我们更为细致和用心,更有比我们简洁明了的观看之“道”。只咂摸下商人的“视”“见”“看”“望”这四种看“法”,你就知道你对自己的体感心会是多么的潦草和粗陋。

甲骨文“看”与“见”,写法相似,区别在大眼睛之下的腿是直立的还是跽坐着的,直立者为“看”,跽坐者为“见”①李零先生引用裘锡圭先生看法,认为这两种写法不应按照历来译文被译成同一字“见”。这是极有见地的,对我也很有启发。但先生认为此当为“视”与“见”之别,对此,我另有陋见。甲骨文中固有“视”,且甲骨文“视”为会意字,本意所指为占卜时查看征兆,场景较为明确因而也较具体局限,未若“看”与“见”所指之宽泛,故本文以此两种写法为“看”与“见”之别。。这很好理解,与坐着看的专注仔细相较,站着看总是相对浮泛的,坐着看更能“有所见”,而站着看更可能走马观花,看而不见。

图20 甲骨文“看”

图21 甲骨文“见”

甲骨文“视”与“望”。“视”本是一个会意字,后来又以“示”为音符,也算是一个形声字了。视由祭祀台和“目”组合而成,意思是向神祭告时仔细察看显示的征兆。甲骨文“望”则是个象形字,是人站在小丘上登高引颈而看的样子。“视”与“望”这两种看的区别是,在动作上一个是低头仔细看,一个是引颈举目而看;在看的视野范围上,显然“望”的视野大得多,而“视”的目光更为专注;在距离上,“视”是看近,“望”是看远。但在甲骨文中,“视”与“望”有着同样殷切期盼的情愫。

图22 甲骨文“视”

图23 甲骨文“望”

看近看远、浏览还是审阅,泛泛而看还是有所欲望,甲骨文都表达得清清楚楚,绝不含糊。先民们体察入微的观看之道,说吧,你服不服?

朝晖与暮色的美貌人人喜爱,但如果站在某个角度,当然也可以说,朝暮不过是错觉,因为那一个太阳就是那一个,并没有换。不过,我们依然可以大大咧咧地依仗人的局限和自以为是,持续不断地“好色”下去。“旦”与“暮”,甲骨文旦有倒影,可见日出在水边,日落却不在水边而是落在草木中。据此造字法可推知,造字之民所居之地东临水,而西面为茂盛草木。这个地望倒是契合东海之滨的地理概貌。

与旦有关的还有一首古老的《卿云歌》:

卿云烂兮,

纠缦缦兮,

日月光华,

旦复旦兮。

相传此歌为虞舜所作,“日月光华,旦复旦兮”是跨越了生而后死、旦而后暮的实存的黯淡,只论“旦”不提“暮”,只诉温暖不言殤,只说生而复生、生生不息,透露着先民通透的乐观精神和从光明到光明的殷切期盼。

图24 日在林中初入暮,风来水上自成文(董作宾手书)

这是甲骨学家董作宾先生的诗句,清俊飘逸的田园诗,惟妙惟肖地描绘了先民初造文字的目遇心会、手书所本。三千多年前的太阳与我们今天所见大致相同,在晴朗的天气,清晨,人们看到朝阳从海上升起;傍晚,看到它隐没在茂密的草木中。甲骨文的旦和暮忠实地记录了他们所见的景象。甲骨文“莫”字由一“日”和四“木”(或草)组成,像太阳落入草木丛中,表示日落时分,白昼行将结束,夜晚快要来临,其本义指傍晚、黄昏,也就是日暮时分。“暮”是“莫”的后起字,“莫”是暮的本字。彼时照明昂贵不易,因而先民的选择遵时养生的“日落而息”,实则也是因为日暮天黑很多事都没法做了,莫就与“不能”有了确定的关联,最终原本是生动描摹所见的“莫”不得不加上意符“日”,从简洁传神的象形字变成了有点啰嗦的不纯粹的象形字“暮”。

图25 甲骨文“旦”

图26 甲骨文“莫”

中文所说的色所指涉,除了颜色,还有姿态,所谓“姿色”。比如甲骨文“若”,就是一个颇有几分姿色的字。“若”的形象是一个跽坐着的小人在梳理自己的长发,因此“理顺”其实是“若”最早的意思。在卜辞中有“有若”、“不若”的占问,就是问这件事情是否顺利。甲骨文里还有一个更加妩媚的字,这就是 “曼”,用双手遮掩脸庞,美丽动人的大眼睛在半遮半掩的两手之间向外看,好奇又羞涩的样子,真是曼妙得很噢。

图27 甲骨文“若”

图28 甲骨文“曼”

“五色令人目盲”,真正令人目盲的并不是五色,而是为五色所凌乱的心思。在甲骨文里有个字简洁明了地表达了行于五色之地而能跨越魅惑的坦荡,这个字就是甲骨文“德”。“德”在甲骨文里睁着明亮的大眼睛,虽置身于四通八达又热闹非凡的大街上,却目光坚定地看着前方,直行于道路,从容坦荡。本来么,只要守着初心就不会目迷五色,只要心有所属就不会眼花缭乱。

图29 甲骨文“德”

祀:我其夙夜,畏天之威,(《诗·周颂·我将》)

敬畏是人们普遍认同的对祭祀所执的态度。但如果仅仅是因为恐惧和害怕而去祭祀,不如去认真学习《演员的自我修养》,“使恐惧”绝不是祭祀的初衷。在先民的祭祀里,敬畏是钦佩、崇拜和爱,有那么一丝畏也是因为珍惜、看重这份爱的“怕失去”的畏。因为他们相信祖先和天地自然神是站在自己一边的,它们用它们的无边神力庇佑着自己。

甲骨文“福”字是个会意字。左边是一个表示神主牌位的“示”,右边是一个酒器“酉”。酒象征着生活的丰富完备,以酒祭祀祖先神灵,有祈福和报神之福的双重含义。甲骨文“祝”字也是个会意字,人跪在祭桌前有所祷告的样子,表示祈祷、求神降福的意思。

图30 甲骨文“福”

图31 甲骨文“祝”

商人祭拜重要的祖先,会使用大量牛羊,被饲养的羊和牛称为“牢”,现在的“牢”字宝盖头底下是个“牛”,而在甲骨文里“牢”有从羊和从牛两种。用于祭祀的牛羊则称为“太牢”。这些牛羊在祭祀中被通过燔烧、沉水或瘗埋等方式献给所祭祀的祖先和神祇,并不像现在祭祀后仍是桌上佳肴。

图32 甲骨文“牢”

商人早已认识到气候对生产活动和作物生长的重要影响,他们非常关心天气和天象,认为天气和天象的变化都源于神的喜怒恩责。甲骨文中关于天气的占卜,除了问会不会下雨,也记录风、雨、星、月、日食等各种天象气候。一起来看这篇问雨的卜辞:

(序辞)癸巳卜,争贞。

占卜是在癸巳日进行的,负责占卜的人是争。

(命辞)今一月其雨/今一月不其雨

这个月会下雨?/这个月不会下雨?

(占辞)王占曰:丙雨。旬,壬寅雨,甲辰亦雨。

商王看了兆象之后说:丙日会下雨。接下来的一旬,壬寅日会下雨,甲辰日也会下雨。

(验辞)己酉雨,辛亥亦雨。

实际的情况是己酉日下雨了,辛亥日也下雨了。

一般的贞问不用献祭,而如果久旱不雨的祈雨或久雨成灾的乞晴便要重礼献祭,以向神说明祈愿并表达对神的虔诚和恭敬了。祭祀的场面是怎样的呢?也许可以透过这个手舞足蹈的字来管窥一二。

甲骨文“無”是“舞”的本字,它的形象是人双手舞动编织成串的花束,这刻画的大概就是祭祀仪式上的娱神舞蹈了。这个字的遭遇与我们前文说到的暮有点像,它被假借为表示“没有”的“无”,本字就只好加上脚印的意符表示舞步了。

图33 甲骨文“無”是“舞”的本字

能不能有孕关系到人丁的兴旺,特别是分娩是否顺利攸关孕妇与胎儿两条生命,商人看中子嗣也知道其中的凶险,对此十分警惕紧张。在甲骨占卜中能看到人们常在分娩之前向神明祈求生产能够顺利平安。

问生子的卜辞一:

甲申卜,壳贞:妇好娩嘉?

王乩曰:其叀(惟)丁娩,嘉;其叀(惟)庚娩,弘吉。

三旬又一日甲寅娩,不嘉,叀(惟)女。

问生子的卜辞二:

庚子卜,故贞:妇好有子?二月。

辛丑卜,没贞:妇好有子?三月。

辛丑卜,亘贞:王固曰:好其有子。

这两篇都是武丁贞问妇好生育的卜辞。第一篇卜辞大意是:甲申日,壳负责贞问,妇好的分娩过程会顺利吗?王看了卜兆之后说,如果是在丁日分娩,那就会顺利;如果是在庚日分娩,那就会非常吉利。结果妇好在三十一日后的甲寅日分娩了,过程不是非常顺利,但生了一个女孩。第二篇卜辞中“庚子”、“辛丑”是前后连续的两天,庚子为二月,辛丑为三月,说明这是月底、月初之事。这两天,武丁为之连续贞问,说明妇好已近临产,武丁对此极为关心。

戎:王于兴师,修我戈矛,(《诗·秦风·无衣》)

武力为尊:王

甲骨文“王”,是个象形字,但不是象的不是人的形象,而是一种兵器。这是一种叫被称为钺的斧状兵器。考古发现,往往在王室墓葬中会有玉制的钺。玉,美而易碎,玉钺显然不是用来实际作战的,以钺为王,这里旗帜鲜明地使用了一种叫做象征的修辞,钺在古代被视为王权的象征,“王”就是“钺”,“钺”就是“王”,这一象征毫不含糊地表明了“武力为王”的国家机器的实质。

图34 甲骨文“王”

执杖的手:尹

甲骨文“尹”是一只手拿着手杖的形象。可以想见,最早杖是一种有用的工具,然后也是一种有力的兵器,之后有用有力之上又加上拄杖长者见多识广受人尊重的权威,于是手杖是一种权力的象征,手握权杖即表明有能力和权力处理大小事务,这就是“尹”,治理、管理,治理者、管理者的意思。比如“京兆尹”就是治理京城的官。

图35 甲骨文“尹”

武士的样子:武

甲骨文“武”是一个会意字,上边是一个兵器“戈”,下边是一个脚印“止”。反战人士爱好和平,痛恨战争,释“武”的时候往往引经据典,言之凿凿地说:“止戈为武”,先祖在造字之初就用心良苦地把真意藏在字里面了。其实“止戈为武”出自《左传,宣公十二年》:楚庄王曰:“夫武,定功戢兵,故止戈为武”(非尔所知也,夫文,止戈为武。)。武,是维护仁义、和平的实力。这是楚庄王的有意曲解或者说是他从会意字武领悟到的妙处,但武本来是一个地地道道的象形字,是小心翼翼充满戒备地拿着武器在行军或者巡逻,是战争中人的样子。止在甲骨文中是脚的形象化,止在甲骨文中微妙的写法差异其实是表示了去往的方向,止描绘了行走的足迹来表示行走,初文的里并没有阻止、停止的意思。

图36 甲骨文“武”

横眉冷对:蔑

蔑在甲骨文里不但睁着大眼睛,而且连眉毛都高扬得意气风发,字形充分表达了自我得傲娇和对对象得轻视。横眉冷对得是谁?是伐,是杀戮。一个蔑字表达了战士蔑视敌人,冷对杀戮的豪迈之情。

图37 甲骨文“蔑”

作为战旗:“中”

战旗是战斗的定海神针和风向标,是战斗指挥“中心”的标志和意志表示。甲骨文“中”就是一面飘扬战旗的图画。当两军对峙时,在中间的非军事地带树立旗帜作为标志,这是“中”的本意,卜辞中就有“立中”的表述。卜辞又有“中日”用来指一天的中间,很明显,这是借用了旗帜立在中间的意思。在甲骨文里“中”的竖笔上下处,有时还会添加“~”造型,表示旗帜随风飘舞的样子。

图38 甲骨文“中”

细数战绩:还本归“元”

最早“元”和“兀”是同一个字形,为了强调人的“头”部,就在上方画上一个大圆点,但是圆点在甲骨上刻画不易,就用一短横代点,就是甲骨文“元”。冷兵器时代的战争中,常会用“斩获多少首级”来论功行赏,用“于万马军中取上将首级”来夸赞武将的骁勇,荆轲刺秦也是拿着大将樊于期的人头作见面礼去见秦始皇的,古书中常见的“丧元”、“归元”就是指失去人头以及归还人头。这种做法与在重要祭祀中用人为牺牲、以及在殷墟所见盛有人头的青铜甗是同一信仰及行为渊源的。说起来齿寒,写出来指冷,战争的血腥残酷真的是“一元可鉴”。好在“元”并不是为战争而生的,头部是在最上的、最重要的,如一国“元首”,又引申出初始、领头、开端的意思,如“一元复始”、“还本归元”,这个引申意成为元字更常用的意思。

图39 甲骨文“元”

为戎而卜:人为牺牲

武丁时“卢方”已经臣服于商,历祖庚、祖甲、廪辛三朝,可是在康丁之世卢方首领被商王朝所杀,作了祭祀中的“人牲”。卜辞:

㘡午卜,□翊日乙,王其□卢伯□,不雨?

父甲彡日,□又正?大吉。(《甲》3652)

全辞大意为:“甲午日占卜,第二天乙(未),王要用卢伯□作牺牲,不雨? □父甲彡祭之日,祷,又正? 大吉。”从辞意看,卢伯□很可能是在一次征战前的祭祀中被杀的。商王祭祀中的人牲,通常是俘虏或奴隶,但特别重大的事件也有用方伯为祭的。这种情况,到春秋时候还存在,如《左传·昭公十一年》:“楚子减蔡,用隐太子于冈山”,又《左传·僖公十九年》:“宋公使邾文公用鄫子于次睢之社”。但对卢方来说,首领被杀,作了祭祀中的牺牲,这是不能忘记的深仇大恨。

最早的宫斗:暗战

从《步步惊心》、《甄嬛传》到《延禧攻略》、《如懿传》,近些年宫斗剧热度不减,而这些宫斗大戏都是讲述清王室成员或是以清王室为背景的,似乎只是到了清朝才有这些外表美丽柔弱的帝王后妃间的你死我活、尔虞我诈的纷争。其实“宫斗”差不多是在有了封建王朝、王有了后宫以及政治联姻时早已有之,因其背负着君权之争和家国背景特别触目惊心,令人唏嘘。商王朝有这样的战争吗?当然有。

看几条记录:

高宗放孝子孝已。(《世说新语》)

殷高宗有贤子孝已,其母早死,高宗感后妻之言,放之而死,天下哀之。(《太平御览》八十三引《帝王世纪》)

殷高宗之子日孝已,母早死,高宗惑后妻之言,放之而死。(《竹书纪年疏证》引《尸子》)

从这些古籍的记载可知殷高宗武丁的长子孝已可能为其后母所害,虽然不一定是亲手杀害,可能是孝已因受谗言被父王武丁疏远,心中哀怨忧愤而逝,甲骨卜辞中也有显示孝已确实是早死的。这大约是有史料记载的最早的后宫发动的宫廷继承人斗争了。

上古木兰:战将妇好

若要说有据可考的中国第一位战斗英雄,妇好毫无争议地排在第一位,她同时也是杰出的将领和军事家。甲骨文记录了她指挥的多次军事行动,如消灭了长年与商征战的土方、攻打羌族和巴国,最多时曾带兵一万多人出征。妇好是商王武丁的三个法定配偶之一,据说武丁有六十余位妻妾。但武丁对妇好的珍爱和重视可谓是“万千宠爱在一身”,妇好不但负责重大祭祀,而且拥有自己的封地。在目前出土的甲骨文中,妇好的名字出现了两百多次,商王亲自为妇好问卜,内容涵括了妇好生活的方方面面,从征战、生育、疾病,甚至包括她去世后的状况。

武丁是一位颇有作为的君主,他在位的五十九年间,击败了土方、羌方、鬼方等大大小小的敌国,扩大了商王朝的疆域,征服了与商毗邻的许多氏族部落,建立了隶属关系。武丁知人善任,最著名的是破格拔擢奴隶出身的傅说为相。在傅说的辅佐下,武丁时期的商国土扩大、生产发展、人民安居,史称“武丁中兴”。《诗·商颂·殷武》记载:“昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来朝,莫敢不来王,曰商是常。”《诗·商颂·玄鸟》也描述了武丁时期“邦畿千里,维民所止,肇域彼四海”的盛世景象。

考古发现的实物也佐证了三千多年前妇好、武丁时期是商王朝的盛世。在出土的妇好墓器物铭文中,除了商族还有有属于商部落联盟的“子方”,有属于夏族后裔的“戈□”,属于獯鬻的卢方。可以看到,武丁妇好时期,通过征战与交流,中国北方夏、商两大部落已经融合,与周边少数民族的关系也在不断增强,中华民族正在逐渐形成。

图40 妇好(妇好墓器物铭文)

图41 后(司)母辛(妇好墓器物铭文)

从甲骨文中的食、色、祀、戎,管窥商人的生息爱恶,先民们的生活日常如此安乐如此活色生香,又如此大开大阖地生生死死地残酷激荡,似乎比如今更有刚猛的血性,至今犹感其血脉贲张的热切与爱恋生活的温度。

三、此中有真意:独寐寤言,永矢弗谖

拾光之舟

殷墟甲骨、居延汉简、敦煌莫高窟藏经和内阁大库档案是二十世纪中国轰动世界的四大发现。①20世纪中国有轰动世界的四大发现,分别是殷墟安阳甲骨、居延汉简、敦煌莫高窟藏经以及内阁大库档案。这四大发现是中国不同时代的记录。甲骨文是商代的文字记录,距今已3600余年,出土数量在15万片以上,内容多为商代王室贞问占卜的记录,说明商代神权政治的特色。居延汉简则是瑞典人斯文·赫定率领考察团在居延地区发现的汉代竹简,出土共2万余枚,简文生动地记录西汉中晚期至东汉初期当地军民活动的状况,具有高度的史料价值,同时也是珍贵的书法墨迹。敦煌莫高窟藏经则在公元1900年敦煌城东南鸣沙山的藏经洞内被发现,该洞藏有公元四世纪到十四世纪的经卷文献材料5万多件,世称“敦煌遗书”,更于世界上形成一门专门研究敦煌文献的“敦煌学”。内阁大库档案则是清朝中央最重要的政务文件,内容多半为制诰典册,是中国历史上最大、保存最完整的档案。大而观之,这四大发现是文明发展的印记,是光阴的档案;微而观之,它们本体上同时也是中国字和文形态与应用的展现与发展。其中,距今至少已三千六百年的甲骨文无疑是四大发现中最有划时代意义的。这些出土数量在十五万片以上的商代文字记录,确证了遥远商代是真实存在不是无凭呓语,商代成熟发达的文明是辉煌史实不是幻境神话。

最初,甲骨文是在甲骨上被发现的,并因此命名。但越来越多的证据显示,甲骨文不仅刻在甲骨上,也写在陶罐瓦缶以及木简竹简上,被镌刻铸造在青铜器物上,其书写工具不仅有骨刀、石刀、竹刀,还有毛笔。关于毛笔起源,“蒙恬造笔”②传说秦朝大将蒙恬伐楚南下时看到许多兔子,觉得兔毛用来造笔甚佳,于是发明了毛笔。其实毛笔早在商代就已经存在了,并非蒙恬发明的。但蒙恬可能改良了毛笔,使其能够更普遍地制作和使用,于是人们就以为毛笔是蒙恬发明的了。以一员武将而发明写字的毛笔,实际蒙恬的形象也寄托着中国传统文化中对理想的文武双全“儒将”的尊崇。的传说流传很广且深入人心。蒙恬是秦国大将,毛笔既然是蒙恬所造就是在秦以后才有,商自然还没有毛笔。这种看法在楼兰出土汉代居延笔的那一段时间,更是被大多数人们所确信。但事实并非如此,我们来看甲骨文自己对此的陈述。

笔,甲骨文“筆”就字形看,是手中拿着一支笔的图画。这支笔的笔头分岔成三,应该在笔头的部分有类似兽毛的有条理且柔软的东西才会分岔,这应该就是商代毛笔的模样。不过,商代的毛笔不耐三千多年的岁月风化,早已朽化,现在我们所能看到的最早的毛笔,是和居延汉简同时被发现的汉代毛笔。

图42 甲骨文“笔”

书,甲骨文“书”的字形是一只手抓着一支笔在写写画画。注意,那支笔的笔端也是分岔的。

图43 甲骨文“书”

画,甲骨文“画”是“划”的本字,字形是手执毛笔划出分界符号,表示划分地界。依然是笔端有分岔的笔。

图44 甲骨文“画”

册,甲骨文“册”的字形像是用绳索串连起来的许多竹片或木片,这也许就是商代简册的模样。古代可移动的文件中,用竹片书写的叫“简” ,用木片书写的叫“札”或“牍”;若干“简”或“札”编缀在一起叫“册”。此外,甲骨上的卜辞通常都是纵向下行书写,这应该是使用竹简形成的书写习惯;甲骨文中的动物字,如马、虎、犬、豕、兔、龟等,都是向上爬行的姿态,这实际上也是为了适应竹简宽度而作的书写调整。这种规律性的改变正是文字和图画的不同之处,相比埃及文和东巴文的动物字,就绝不如此,以此可知它们还是图画,而甲骨文已经是文字符号了。

图45 甲骨文“册”

图46 甲骨文“马”

图47 甲骨文“虎”

图48 甲骨文“犬”

图49 甲骨文“豕”

图50 甲骨文“兔”

图51 甲骨文“龟”

典,甲骨文“典”非常形象,是双手举着一叠竹简的样子。双手捧举是恭敬虔诚的态度,“典”就是可以引为依据的经典,是可以作为学习榜样的典范,从“典”字的字形可以看出商人不但早已认识到“册”的重要性,并且还将其中重要的“册”视为神圣之物。而且,甲骨卜辞的辞句文法,多同于商周古籍,由此可知当时在卜辞之外,应该还有典册。

图52 甲骨文“典”

删,甲骨文“删”的样子是在简册的旁边放着一把刀,意思是万一写错了字可以用刀刮去竹木的表层重新书写,或者割断串绳,除去部分竹简或札片。前者与我们现在写错了字用小刀刮除纸面表层或用修正液涂抹表层是一样的,后者跟我们写错了字直接换纸是一样的。这个“删”的工具、动作和场面,居然三千多年都没怎么变,真是亲切。

这是甲骨文自己的陈述。可见,龟甲兽骨并非商人最常用的书写载体,在商代,并不是人人都能用甲骨去占卜并刻辞,从甲骨所记载的内容可以推知,只有王和贵族才能使用甲骨,平民可能是不被允许的。而骨片等尖利的工具也并非商人日常书写的主要工具,商人日常书写更多的时候是用毛笔写在类似于竹简的竹条、木条、树皮上。这是很自然的选择,毕竟这些要比甲骨取材便利也更容易书写。《尚书·多士》也有关于殷商有典册的记录。

契刻在甲骨上的这些生动形象的卜辞文字让我们惊喜、好奇、振奋,它们仿佛是开启上古社会结界的密码,让三千多年后的神游竟然能脚踏实地!我们因此对这些收留了字契的龟甲骨片爱如珍宝,而在商代,人们更为喜爱的应该是青铜器。

贵族们通过形制、数量、纹饰的差异,以青铜器承载和彰显自己的身份、地位和荣宠。青铜器上的铭文称为“金文”,这些铭文的内容有的是作器者的族氏族徽,有的是祖先称号、官名、爵位,有的记载了王的赏赐,等等。商代青铜器上的铭文大多字数不多,通常只有两三个字,而戍嗣子鼎铸有30个字,是目前出土的铭文最长的商代青铜器。戍嗣子鼎为三足圆鼎,口沿有二直耳,颈部饰有兽面纹,铭文记录了铸鼎的事由:九月丙午这天,商王在宗庙明堂大室与戍嗣子共饮,并赏赐给戍嗣子贝二十朋,戍嗣子因受荣宠,作了这件祭祀父亲的宝鼎。铭文末日期后的像“犬鱼”的字样可能是戍嗣子所属家族的族徽。

图54 戍嗣子鼎

铜器铸造之前用柔软的粘士制造范型,文字的原型被镌刻在铸范的毛坯上,铸造出来之后,铭文就出现在坚硬的铜器上。戍嗣子鼎铭文几乎每个字都有笔峰,其铭文的制作方法应该就是先制成阳文字范再翻制而成的。一个是用刀在甲骨上刻写,一个是用软笔书写在模具上再范铸,最终呈现的字形效果必定是大不一样的。然而,线条硬直的甲骨文与线条流利的铭文就这样在三千多年前的商代同时共存着。甲骨卜辞往往只供皇室贵族和贞人看,因为要保密的缘故,行文尽量简省,而青铜铭文意在让子子孙孙阅读并长久流传,因而行文简洁晓畅,传播广泛,由此推知,可能是青铜铭文而非甲骨卜辞,才是商代通行字体风格的代表。

图55 戍嗣子鼎铭文拓片

甲骨文字大者如螽斯,小者如蚋蚊,用刀如笔,颇见功力。而契刻须先经书写,书写的工具可能就是毛笔。是的,合上你惊愕下巴,没错,就是毛笔。这从现有甲骨文的契刻内容上,从一些字已写好但未及镌刻的甲骨上,都可以得到佐证,在商代人们确实已经使用毛笔写字了。而且,商人写字多用红、黑两色,其中的红色经过科学检测其成分与后世所用相同,都是矿物朱砂。修治甲骨所用的刀削锯凿等,应该同时也是制作竹木简册的利器。可惜毛笔和简册不像龟甲兽骨,很难长久保存,数千年的岁月风尘将它们带回到了元初的尘土,至今尚未发现实物痕迹。而在一些甲骨上幸存着三千年前毛笔书写的文字,出土时朱墨相映,色泽犹新,令考古学家爱不释手。

甲骨与简册,骨刀与毛笔,书写、凿刻、铸造技艺的精炼灵活、功力周至,我们必须对商人有一个认识上的更新,他们比我们所想象的样子更洒脱睿智。隔着三千多年的风尘,他们对我们的浅陋和狂妄大度地回眸一笑,继续他们的歌舞唱、磬鼓击节、觥筹交错。

表意字符:书写的世界语

文字是文明形成的标志,更是文明传承的载体。作为信息传递的媒介,文字具有社会约定性。“盖文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古。故曰:‘本立而道生’,知天下之至赜而不可乱也。”(《说文解字·序》)社会成员的共同接受和认可,使文字符号实现了传递信息的功能。作为文明的载体,文字使信息能够保存和远传,使思想得以交流和积累。汉字携带着中华民族不同历史时期大量的社会文化信息,超越了作为记录语言的符号的层面,其形体结构本身自成为一个与历史进程、社会状况、思想观念有着深层联系的独特的文化符号系统。文字是“前人所以垂后,后人所以识古”的凭借,文字的至高地位在中华数千年的文明传承中从来没有动摇过,中国人以掌握汉字为修身之本,在此之上才能参与治国平天下的大任;华人以识得汉字为自豪,为不忘根本,以看到汉字为归港回家,温暖还乡。

甲骨文是既能准确完整地记录语言,又具有一定体系和较严密规律的成熟文字系统。汉字从本源上是象形表意的,象形、指事、会意、形声四种构形方式和转注、假借两种通假方式,虽然是在战国以后才被总结归纳成“六书”,但这六种方法在甲骨文中就已充分实践,功力齐备了。其中,象形、指事、会意三种造字法完全是表意的,而后起的意符与音符合二为一的形声字却是汉字中数量最多的。汉字虽被称为意符文字,其实很早就意、音符同时使用了。

赵元任先生曾作趣文《施氏食狮史》考试他的弟子,原文如下:

石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。施氏时时适市视狮。十时,适十狮适市。是时,适施氏适市。施氏视十狮,恃矢势,使是十狮逝世。氏拾是十狮尸,适石室。石室湿,氏使侍拭石室。石室拭,氏始食是十狮。食时,始识是十狮实十石狮尸。试释是事。

这是用了汉字的表意及以阴阳上去的声调来区别同音字的妙处,这种同音多义造成的文字乐趣是汉字特有的。假使采用音标文字来陈述就唯有一个重复了近百次的“shi”音——非但不能成文,仅仅是连着发这么多个无声调区别的饶舌音,怕就要挢舌难下了。据说,如果有人不幸患了失语症,使用英、美等表音文字国家的病人就会陷于无法与人交流的巨大困境,而使用汉字的病人依然可以通过阅读写在纸上的文字与人沟通。意符文字的丰盈乐趣和强大功用是音符文字无法比拟的。

表音的文字诉诸听觉和时间,表意的文字与图像一样,诉诸视觉与空间。作为表意文字的汉字充分发挥视觉符号系统的特点,实现了在方言纷杂的广袤疆域交流的可能,并因此形成了中华民族的巨大向心力。以中国语言学者闻名世界的瑞典人高本汉曾说:“这个大国里,各处地方都能彼此结合,是由于中国的文字,一种‘书写的世界语’做了维系的工具。假使采用音标文字,那么这种维系的能力就要摧毁了。”[1](P11)

跨越变乱的巴别塔

甲骨文距离我们至少已经3600年,并且是成熟的文字系统,而我国原始文字的创制时间则可以追溯到距今约7500年的新石器时代中期。关于文字的起源,影响最大的是文字源于图画说。我国的汉字甲骨文和纳西族东巴经文、古埃及的圣书字、苏美尔人的铭文、印第安人的图画文字,都留下了从图画到文字的发展轨迹。《世本·作篇》说“史皇作图,仓颉作书”,宋代郑樵明确作出了“书画同出”的推测。

20世纪以来考古新发现的多批新石器时代原始刻划符号也成为汉字起源于图画的一个佐证。河南贾湖新石器时代遗址出土了一批甲骨,其中的一版龟甲上发现有9个符号,饶宗颐先生认为,它们中的3个分别是“目”、“日”和一个“有点像举手人形”的字,并说“这三个字,都与殷代甲骨文形构非常接近。虽然从裴里岗文化至武丁中间相隔两千年,但因占卜而锲刻于龟甲与兽骨上的习惯,萌芽已久,这种锲刻示意的办法,说明其渊源甚早。”[2](P24-25)贾湖遗址的甲骨刻划符号很可能就是我国原始文字的形态。哈佛大学沙可乐博物馆收藏有一件良渚文化晚期的陶壶,壶圈足内壁上有成行的刻划符号。饶宗颐先生认为,陶壶上的刻划符号就是一种早期文字,而且与甲骨文属于同一个系统,他将这组符号考释为“孑孓人土宅氒(厥)厷……育”,指出这是“成文的句子,且保留一臂奇肱的故事”。[3](P49)新石器时代出现的这些原始文字符号由夏继续创制发展,商承袭了夏的文字并在使用中进一步完善,最终发展为成熟的甲骨文文字系统。

图56 舞阳贾湖出土刻符龟甲[2](P25)

图57 哈佛大学沙可乐博物馆良渚陶器文字拓片[2](P58)

图58 拓片摹本

早期古文字“画成其物,随体诘诎”,是随物体象形画出来的,汉字从图画符号逐渐发展为图画文字,继而在图画文字的基础上完善字形结构、衍生化生字义,采用保存“意符”附加“音符”的方法造化新字,终于发展成为成熟的文字系统。从最初的入于图像到后来的出于图像、符号及其组合,从甲骨文、钟鼎文到小篆、隶、草、行、楷,汉字是天地之间人与神取得联络的中介,是令人们的力量汇聚构成自身并超越自身的通天之塔。汉字保留和继承了图像的魔力,它是往古来今的密钥,能触碰出从前、幻化出未来。解读文字就是解读社会,先民的食、色、祀、战在这些象形的文字中留影、遗痕、流传,那些具体的有温度声响的场面,那些有先来后到的事件,无边的几个圆和无限的几根线,从切近的可触的局限的,变得遥远悠长而无所不在。

四、结语

结束本文之前,收到朋友捎来的几枚大英博物馆的埃及罗塞塔古碑纪念书签,其中一枚上的符号看起来特别亲切——这不是甲骨文“子”么?怎么是埃及的“生命之符”?

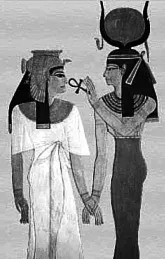

图59 女神哈托尔用安卡祝福拉美西斯二世的王后尼斐尔泰丽

“生命之符”书签上的符号提取自罗塞塔古碑。罗塞塔古碑是一块刻有古埃及法老托勒密五世诏书的石碑,制作于公元前196年。生命之符“安卡”(Ankh)是古埃及象形文字(圣书体)的符号,据说这个符号来源于古埃及最重要的女神伊西丝张开双臂的图像,象征着永恒的生命,同时能带来智慧和洞察力,并具有返老还童的魔力,常被人们用作护身符。甲骨文“子”是展开双臂充满活力和热情的小人儿的形象,本意表示生命、新生,并衍生作为对具有智慧和洞察力的圣人、长者的尊称。

图60 古埃及的生命之符

图61 甲骨文“子”(写法两种)

“安卡”与“子”不仅字形酷似,而且文字符号所含意义竟然也如此相像!莫非在遥远的年代 “安卡”与“子”曾经交集?或者,竟然源自一脉相传?从模样到内心,从图像符号到象征意旨,“安卡”与“子”所指无疑是具有蓬勃生命活力的人,以及希望这种生命活力能永恒的企盼。人,在天地之间伫立、奔走,生生不息,古埃及人与华夏先民早已认识到,人本身,人自己,就是“生命之符”,就是天地之“子”。

一个字符从地球的这端联通地球的那端,一条路从远古走到今天。正是因为从图像符号到甲骨文到今天,汉字持续不辍与光阴同行,你我才能从中识别我们来时的路。汉字是当今世界上唯一具有鲜活生命力的古文字体系,几千年来它早已潜移默化为中国文化的基因和血脉,自然而然成为博大精深的中华文化的记录者和传播者,它汲取天地灵气和岁月精华,以丰富的文化内涵铸就跨越地域、沟通人神的通天之塔。

当仓颉造字①仓颉造字,并有传说仓(苍)颉是黄帝的史官。《韩非子·五蠹》:“古者苍颉之作书也,自环谓之私,背私谓之公。”《淮南子·本经训》:“昔者苍颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。”《世本·作篇》也说“史皇作图,仓颉作书”。《说文解字·序》说:庖牺氏“始作八卦”,到神农氏“结绳为治”,由于“庶业其繁,饰伪萌生”,仓颉就开始创制书契(文字)。《荀子·解蔽》说“好书者众矣,而仓颉独传者,壹也”,意思是在仓颉以前不但有文字,而且还“好书者众”,仓颉只是其中之一。之所以唯有仓颉的创制得以流传,皆因他下笔不容增损,注意字形笔画的同一,避免书写的随意性,即“壹也”。而“天雨粟,鬼夜哭”——上天降下美味的粟米向人类的将更强大表示祝贺,鬼魅因为可预见的人类强大害怕得哭了;当上帝为阻止人们铸成通天的巴别塔威胁神的地位,通过变乱人们的语言(口语)使人心离散、人群分裂,我们充满钦佩地感慨:原来我们的祖先,无论东西方,早就认识到了统一性与共同性是语言文字的核心属性,语言(包括口语和文字)的一致性是人类沟通交流进而相互扶持共同发展的能量之源、生命所系。在圣经故事中,因为语言的变乱,人们再也无法建成通天的巴别塔,人群从此陷入无止境的纷扰和战争——我们据此可做作一个形象的反向故事接力:多民族口语的华夏恰似巴别塔故事中被上帝变乱的人间,而统一的文字(书同文)对抗了这种变乱,将离散的人们重又聚簇成团,人们沟通无碍,相互帮助,重新投入通天之塔的持续建造中。华夏先民所创制并传承不辍的文字传统成就了中国辉煌而悠远的灿烂文明,汉字将不同民族、说着不同方言的中国人联结在一起,凝聚成一个坚韧而强大的整体,一路从远古走到今天,并正走向未来。此中真意,永矢弗谖。