骆驼刺

2022-03-11陈忠实

陈忠实

列车是在沉沉夜幕中进入柴达木的。我浑然不察不觉,已经置身地理课本上用沙点标示着的这片大戈壁了。

早晨起来,睁开眼睛就感受到裹入柴达木巨大的无边无沿的苍茫与苍凉之中了。无论把眼光投向哪里,火车刚刚驶过的来处和正在奔去的前方,车轮下路轨所枕伏的一绺直到目力所及的远处,灰青色的灰白色的沙砾无穷无尽。沙漠的颜色变化着,一会儿是望不透的青灰色,一会儿又转换成灰白色的了,无论怎么变幻,依然是构成主旋律的单调。在感受宽阔、浩瀚、博大、雄奇的深层,柴达木投射给人心里的苍茫和苍凉同样是切实的。偌大的火车在柴达木的腹地上奔驰,恰如一条节状的油蜈蚣在缓缓地蠕动,总是让人产生没有指望走出的疑虑……

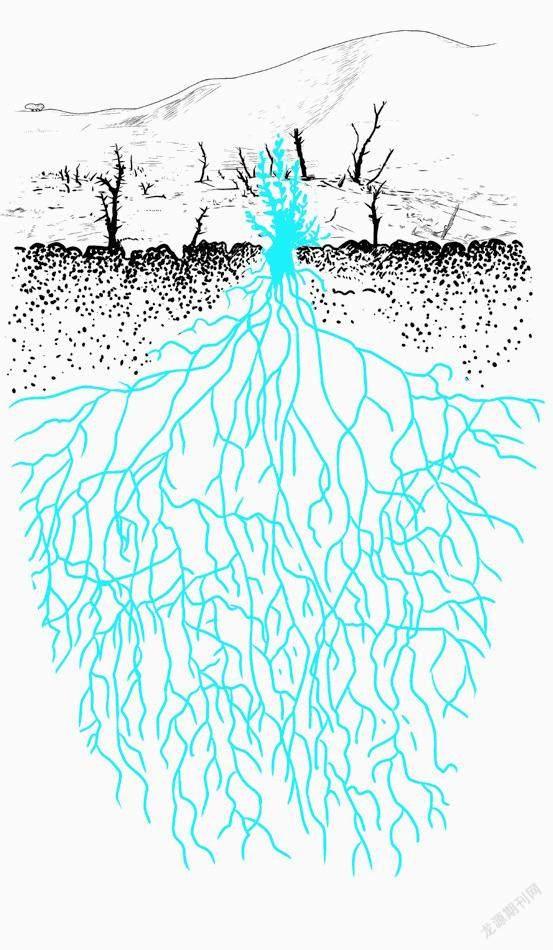

生命在这里呈现出异常简单的景象。整个世界简单到只剩下一种两种绿色植物,骆驼刺和芨芨草。一株一株的骆驼刺,形似球状,零零散散撒落在沙砾上,没有簇聚,单株单个,据地自生。看不到印象中的森林和草地上那种或互相拥挤互相缠绕的复杂,或勾肩搭背倚竿爬高的姿势,或交头接耳唾沫相溅的喧哗。干旱和寒冷的严酷,使一切绿色生命望而却步,只有骆驼刺以最简单的形式生存下来,形成柴达木的唯一点缀。

骆驼刺,短而细的枝,针状的叶,无媚无娇,只是一个绿色的生命体。骆驼刺,开一种细小到几乎看不出的花,和孕育它的沙地一样的颜色,也应是花中最不起眼的色彩了。然而它的功能与任何花相比毫不逊色,授粉,结籽,在沉静的等待中迎接雨水,便发芽了。

遠处是昆仑山,寸绿不见,铁打钢铸似的摆成一道屏障。白如棉絮的云团,在或高耸或低缓的峰巅和峰谷间缠绵。

一条泥浆似的河出现了。名曰饮马河,再恰切不过的好名字,却使人感到徒具虚名。赭红色的水,几乎看不见流动,细小到无法与河的概念联系起来,充其量只算得小河沟罢了。然而毕竟有水,便是理直气壮的河了。有水,不管赭红色也罢,浑如泥浆也罢,就能孕育繁衍出绿色的生命,各色水草,就围绕着水的走向蓬勃起来,蜿蜒出荒漠戈壁上一道惹人眼热的绿色。自然,拥挤和缠绕、簇聚和绣集、勾肩搭背和攀爬倚仗便如任何草地一样发生了,不可避免地形成了。然而,在苍茫而又苍凉的柴达木,饮马河毕竟流出来这一缕生动和一缕活泼,一缕让人遏止不住想要拥抱的俗世绿色。

毕竟使人难忘的还是骆驼刺。在柴达木,在毫不留情地虐杀一切绿色生命的干旱、暴风和严寒里,只有骆驼刺存活下来了。骆驼刺接受了严酷,承受了严酷,适应了严酷,保持而且繁衍着庞大的家庭,便可骄傲于所有的严酷,成为点缀和相伴柴达木的唯一秀色。