沼液施用对海岸带围垦麦田土壤中小型节肢动物群落的影响

2022-03-10郭俨辉汤逸帆韩建刚朱咏莉

曹 蕾,唐 琪,郭俨辉,3,汤逸帆,2,韩建刚,2,3,朱咏莉,2,*

1 南京林业大学 生物与环境学院,南京 210037 2 南京林业大学 南方现代林业协同创新中心,南京 210037 3 江苏洪泽湖湿地生态系统国家定位观测研究站,洪泽 223100

作物高产驱动下对化学肥料的高度依赖使土壤质量与生态系统平衡面临巨大风险与挑战。土壤动物是土壤生态系统最重要的组成部分,参与土壤生物化学循环,刺激真菌和细菌的新陈代谢,维持着土壤生态系统的平衡[1—2]。土壤节肢动物群落对生境变化具有较为敏感的响应,是反映土壤生态系统健康与稳定的重要指标[3—4]。研究发现,长期施用化肥减少了土壤中小型动物丰度和多度[5—8],抑制了土壤动物的繁殖甚至导致其死亡[6]。例如,长期单独施用氮肥会减少无脊椎动物的数量[9],但有机肥的施用能够增加小型土壤动物的数量、密度和多样性[10—12],以及群落的成熟度指数[13]。相比较而言,有机肥配施化肥有利于土壤动物群落多样性和丰富度的提高[7, 14]。沼液是畜禽粪污等有机物充分厌氧发酵后残留的液态副产物,富含氮素、氨基酸和各种矿质营养元素[15],是当前替代化肥的首选。以往有关沼液施用的研究主要集中在不同施用量或施用方式对作物产量[16—17]、品质[18—19],土壤性状及重金属含量[20—24]等的影响方面,对土壤动物群落的影响还很不充分。特别是,有关沼液替代化肥模式下土壤节肢动物群落的变化研究还未见报道。

我国东部沿海的滨海盐土约有2.3×106hm2[25],这些土壤经过改良已成为我国当前最重要的粮食安全保障基地[26]。同时,由于滨海地区土地成本低,远离人群,大量规模化养殖企业分布在此区域[27],产生的沼液主要在当地农田消纳。因此,本研究在江苏东台进行了连续施用沼液5年的试验的基础上,通过设置沼液不同用量(0、100、200、300 m3/hm2)及不同比例(0%、33%、66%、100%)替代化肥的田间小区试验,研究土壤中小型节肢动物数量、密度、群落结构等的变化,为海岸带围垦田沼液施用及替代化肥对土壤动物群落影响提供研究数据。

1 材料与方法

1.1 区域概况

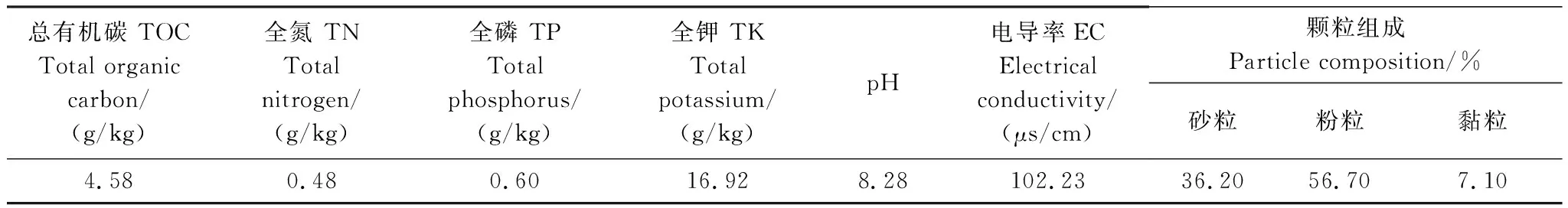

研究试验位于江苏省盐城东台市弶港镇(32°38′25″N,120°54′17″E),区域属于亚热带和暖温带过渡区,年均气温 14.4 ℃,降水量 1060 mm,日照时间2221 h,四季分明,雨量多集中在夏季,夏热冬冷。土壤质地为粉砂质壤土。小麦种植周期为每年的11月上旬—次年6月上旬,种植品种为扬麦16号。土壤基本理化性质如表1所示。

表1 土壤基本理化性质

1.2 沼液性状

沼液选自中粮家佳康(江苏)有限公司黄海猪场沼气工程站。猪场粪污经水泡粪工艺收集,通过匀浆池后进入发酵罐,36—38℃下全混合厌氧反应器(CSTR)发酵15 d。液体进入存贮池并稳定1—2个月,底部为沼渣,中上部为沼液。沼液的基本理化性状如表2所示。

表2 沼液理化性质(平均值±标准差)n=3

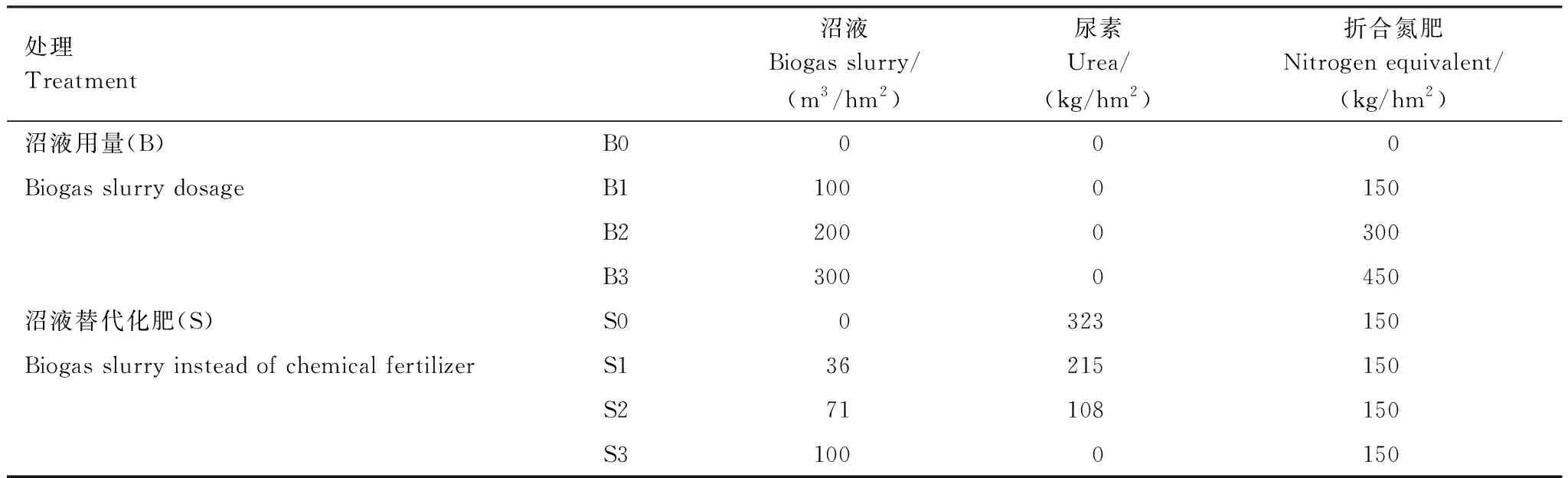

1.3 试验设计

田间小区建于2015年,共设2组实验。

试验组①:设置0、100、200、300 m3/hm2共4个沼液施用量处理(称为B处理:分别编号B0、B1、B2、B3,折合氮肥分别为0、150、300、450 kg/hm2),其中150 kg/hm2为当地推荐沼液施用量。

试验组②:施加沼液中折合的氮与补施化肥氮的总量控制为150 kg/hm2,设置沼液替代化肥比例分别为0%、33%、66%、100% 共4个处理(称为S处理:分别编号S0、S1、S2、S3)。

每个处理设3个重复(小区),共21个小区(其中,B1与S3相同),小区面积为6 m×10 m,各小区间隔50 cm,底部和间隔带均做防渗处理。分别于10月下旬施加基肥,次年1月施加追肥,基肥与追肥的比例为1∶1,田间管理与当地大田一致。各小区施肥用量如表3所示。

表3 各试验小区施肥量

1.4 样品采集

分别在小麦苗期(2019年12月)和小麦收获期(2020年6月)采集土壤样品。每个处理按S形布点,采集5个样点。采样时,小心去除凋落物层,用直径为4 cm的取土器分0—10 cm和10—20 cm两个层次采集土壤样品。同一小区的相同土层土壤充分混匀形成一个混合样品,装入封口袋中密封装箱,尽量减少对土壤动物的扰动,48小时内带回实验室进行分析。

1.5 土壤中小型节肢动物的分离、鉴别与群落分析

采用Tullgren法收集土壤中的中小型节肢动物样品,分离时间为48 h,分离出的土壤动物标本保存于75%乙醇溶液中。采用生物显微镜(ECLIPSE E200MV,南京尼康江南光学仪器有限公司)对分离出来的土壤动物进行鉴定并统计数量。依据尹文英的《中国土壤动物检索图鉴》[28]进行土壤动物鉴别。幼虫和成虫归到同一类别。

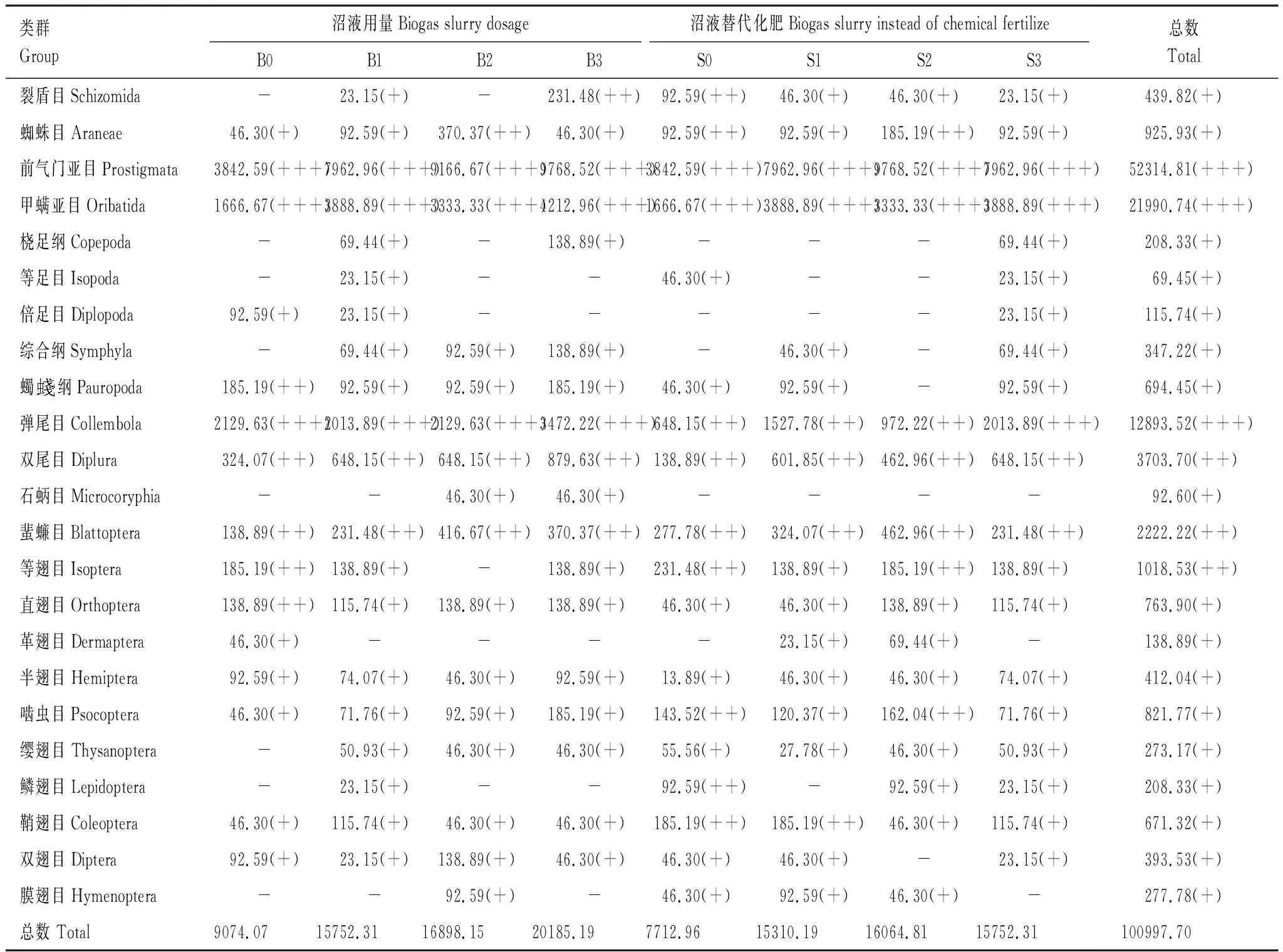

根据土壤动物个体数量进行分类,个体数量占群落总个体数10.00%以上者为优势类群(+++),占1.00%—10.00%者为常见类群(++),<1.00%者为稀有类群(+)。

土壤动物群落多样性分析包括:Simpson 优势度指数(C)、Shannon-Wiener 多样性指数(H)、Pielou均匀度指数(J)。计算公式如式(1)—(3):

(1)

H=-∑(PilnPi)

(2)

J=H/lnS

(3)

式中,Pi=ni/N,ni为第i个类群的个体数,N为总个体数,S为总类群数。

1.6 数据处理与分析

土壤动物密度数据均为分离的土壤动物个体数量换算成的平均密度(个/m2)。数据分析前,对不服从正态分布数据进行log(X+1)转换,采用 IBM SPSS Statistics 25.0软件进行方差分析(one-way ANOVA),并用邓肯(Duncan)法对不同处理之间进行差异显著性检验(P<0.05)。而对于不服从正态分布的土壤动物数据,则采用 Kruskal Wallis Test(H) 非参数检验进行数据分析。采用主成分分析(Principal component analysis PCA)分析不同施肥处理对主要类群土壤动物密度的影响,应用R 4.0.1(R Core Team 2020)软件中的“vegan”包进行土壤动物群落多样性分析运算,并用OriginPro 9.0软件作图。图表中涉及土壤动物密度及群落多样性指数数据均为平均值±标准误。不同小写字母表示同一类群不同施肥处理间的差异显著(P<0.05)。

2 结果

2.1 沼液用量对土壤中小型节肢动物群落组成及多样性的影响

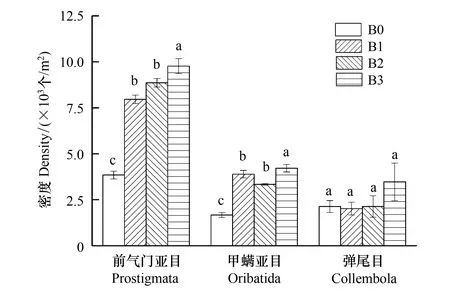

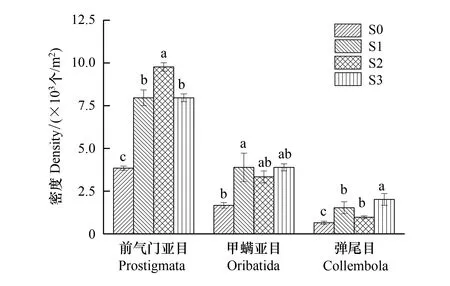

对不同沼液用量(B)处理两个时期(小麦苗期和收获期)0—20 cm土层相关数据综合统计,共捕获土壤动物1275只,隶属于9纲23个类群(目)(表4),从表中可以看出,B处理的优势类群为前气门亚目Prostigmata、甲螨亚目Oribatida和弹尾目Collembola,分别占总密度的52.09%、22.20%和16.51%;常见类群为:双尾目Diplura(4.24%)、蜚蠊目Blattoptera(1.96%)。对优势类群密度的分析表明(图1),优势目的密度随沼液施用量的增加呈现升高的趋势,且B0处理(沼液施用量为0 m3/hm2)前气门亚目和甲螨亚目的密度均显著低于其他处理(P<0.05),B3处理(沼液施用量为300 m3/hm2),前气门亚目和甲螨亚目密度则均显著高于其他处理(P<0.05);但不同处理间弹尾目密度的差异未达到显著水平(P>0.05)。

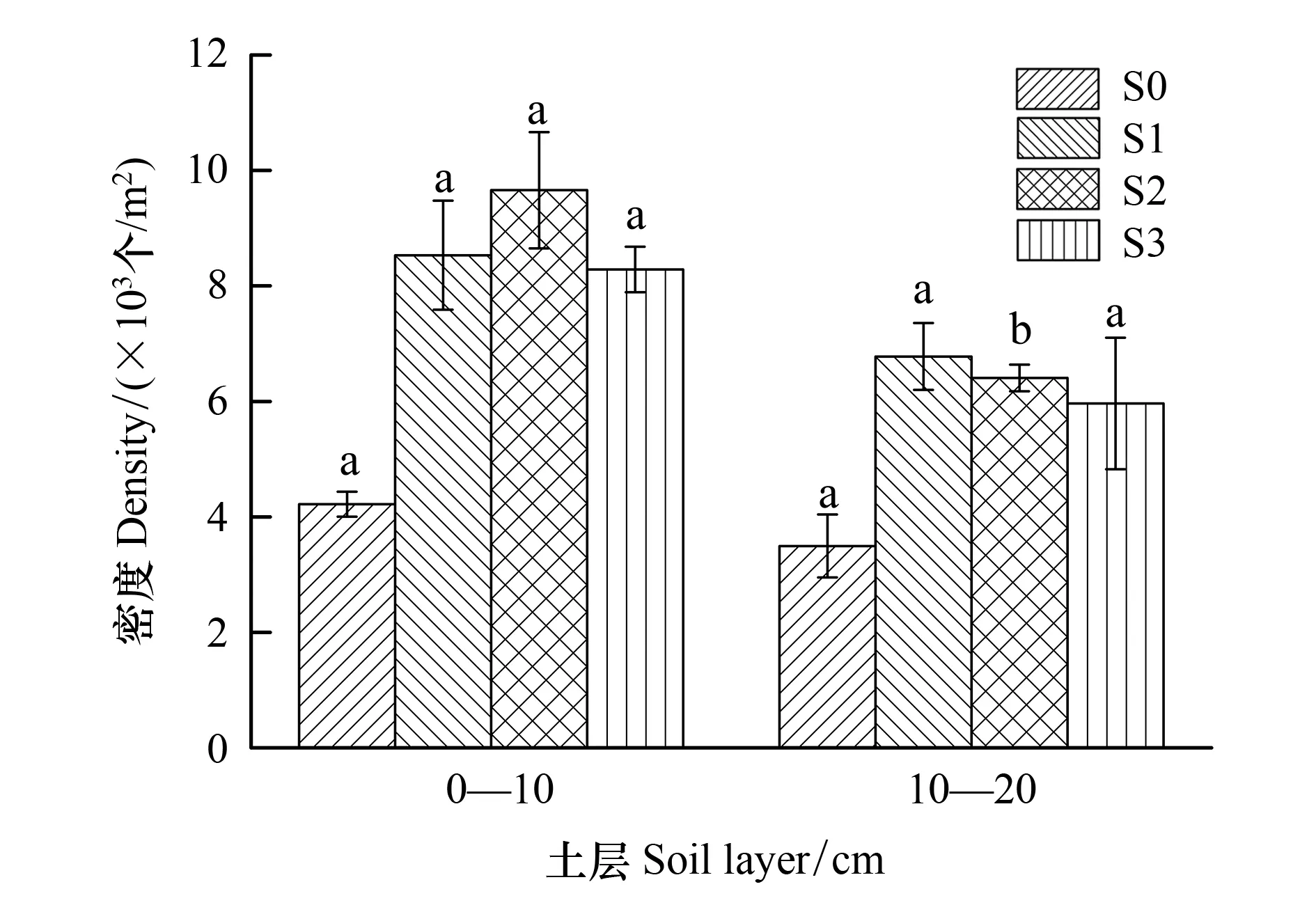

不同沼液用量处理间土壤动物总类群数有明显差异,以B0最少(约10个类群),其次是B2和B3处理,B1最高,类群数约达到了14个(表5)。等足目Isopoda、倍足目Diplopoda、革翅目Dermaptera、鳞翅目Lepidoptera未出现在沼液施用量较高的处理中(B2、B3)。总体来看,随沼液用量的增加,土壤中小型节肢动物总密度随之增加,不同处理间表现为B3>B2>B1>B0。

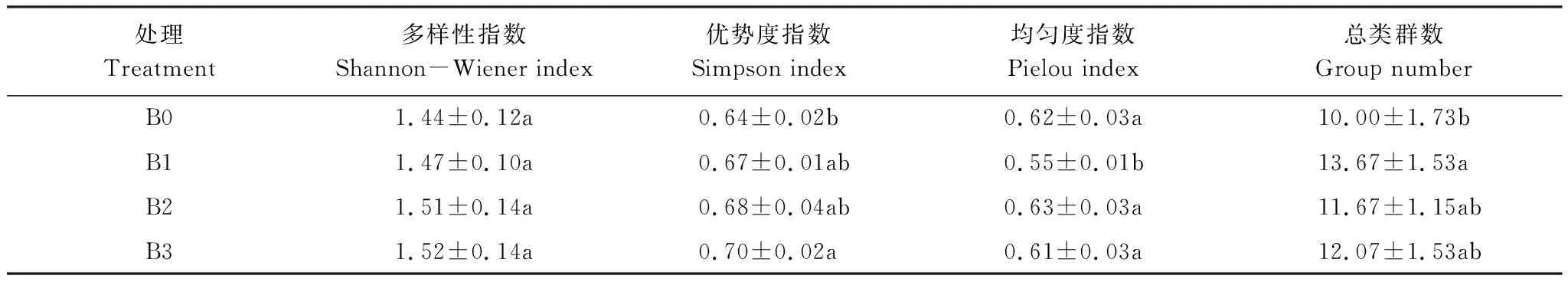

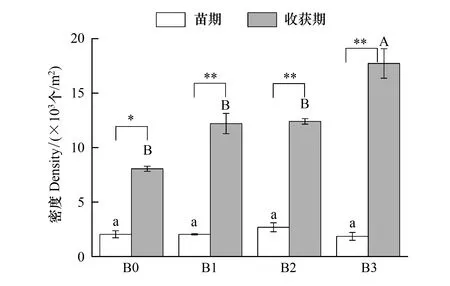

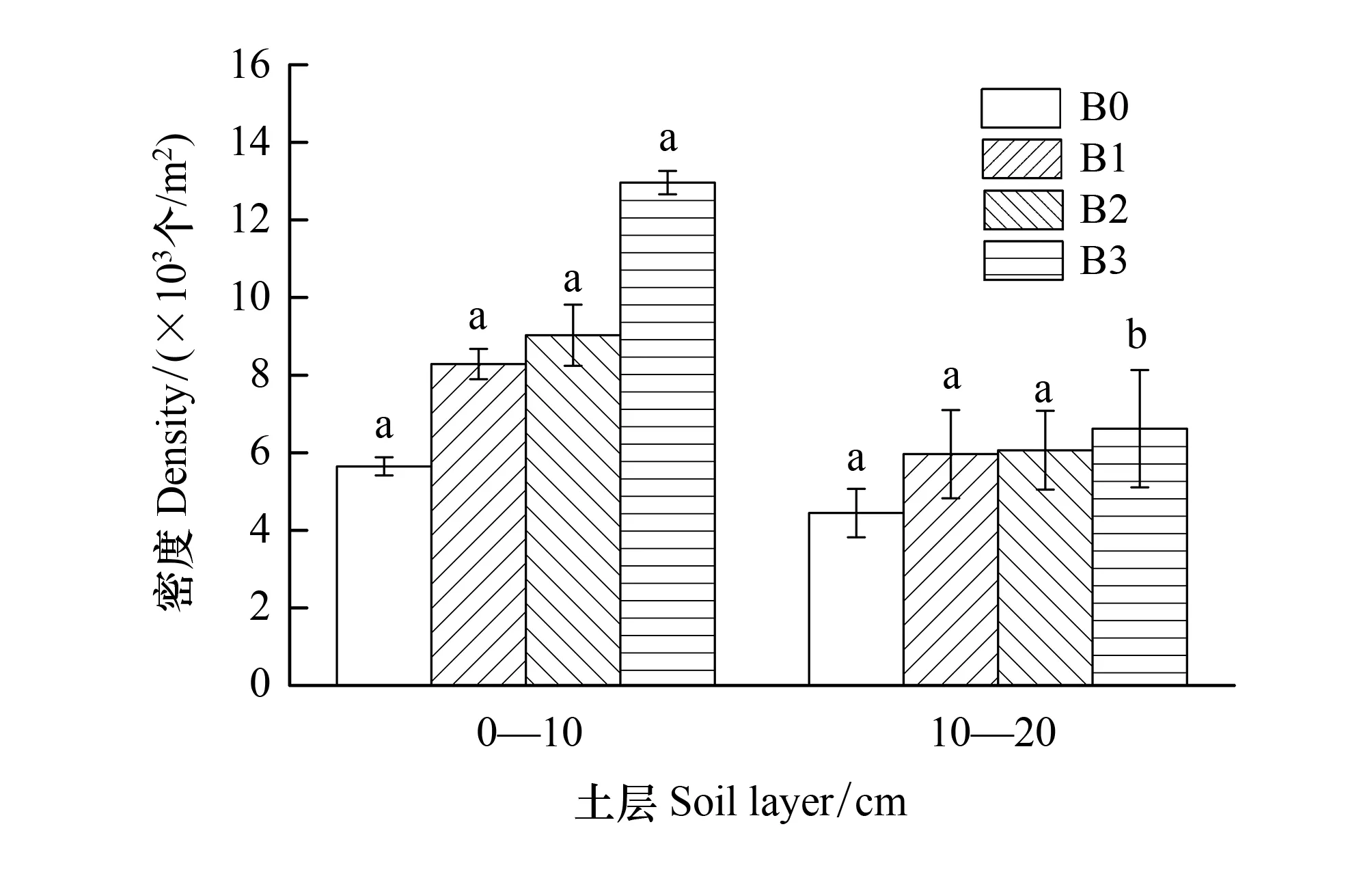

不同沼液用量处理土壤中小型节肢动物总密度同时受采样时期及土层的显著影响。由图2可见,苗期不同沼液用量处理间无显著性差异,而收获期B3显著高于其他处理(P<0.05)。总体而言,小麦苗期土壤中小型节肢动物总密度均显著低于收获期;且无论0—10 cm或10—20 cm土层,不同沼液用量间的动物密度均表现为高施用量处理大于低施用量处理,但处理间总体差异不显著(P>0.05)(图3)。从图3中也可以看出,土壤中小型节肢动物表现出明显的表聚性,各处理0—10 cm土层的密度均高于10—20 cm土层。统计发现,各处理0—10 cm土层中小型节肢动物数量占总数量平均达到了55.96%—66.19%。表5可见,随沼液施用量的增加,其多样性指数、优势度指数均呈升高趋势;但不同处理间多样性指数无显著差异(P>0.05),优势度指数则表现为除了B0与B3间差异显著外,其他处理间均不显著。均匀度指数表现为B1显著低于其他3个处理(P<0.05)。

表4 不同沼液用量及替代化肥处理的土壤动物群落组成及密度/(个/m2)

表5 不同沼液用量(B)处理土壤动物群落的多样性特征

2.2 沼液替代化肥对土壤中小型节肢动物群落组成及多样性的影响

对沼液替代化肥(S)处理两个时期(小麦苗期和收获期)0—20 cm土层相关数据综合统计,共捕获土壤动物1152只,隶属于9纲22个类群(目)(表4)。S处理的优势类群同B处理一致,均为前气门亚目、甲螨亚目和弹尾目,分别占总密度的55.28%、23.86%和10.38%;常见类群为:双尾目(3.17%)、蜚蠊目(2.33%)和等翅目Isoptera(1.30%)。图4表明,S1、S2和S3处理的优势类群密度均显著高于纯化肥处理(S0)(P<0.05);当沼液替代66%化肥(S2)时,前气门亚目密度最高;纯沼液处理(S3)时,弹尾目密度显著高于其他处理(P<0.05)。

图1 不同沼液用量(B)处理对土壤动物优势类群密度的影响Fig.1 Different dosage of biogas slurry (B) treatment of soil fauna dominant density B处理:不同沼液用量处理;B0:沼液用量0 m3/hm2;B1:沼液用量100 m3/hm2;B2:沼液用量200 m3/hm2;B3:沼液用量300 m3/hm2

图2 不同沼液用量(B)处理苗期和收获期土壤中小型动物总密度差异Fig.2 Different dosage of biogas slurry (B) processing seedling and harvest soil fauna density difference 小写字母表示苗期不同处理间的差异,大写字母表示收获期不同处理间的差异(P<0.05);相同处理间苗期与收获期:*表示差异显著(P<0.05),**表示差异极显著(P<0.01)

图3 不同沼液用量(B)处理0—10 cm与10—20 cm土层中小型动物密度比较Fig.3 Different dosage of biogas slurry (B) 0—10 cm and 10—20 cm soil layer of soil fauna density (seedling and harvest)

图4 沼液替代化肥(S)处理对土壤中小型节肢动物优势类群密度的影响Fig.4 Biogas slurry instead of chemical fertilizer (S) treatment of soil fauna dominant density S处理:不同沼液替代化肥比例;S0:沼液替代化肥0%;S1:沼液替代化肥33%;S2:沼液替代化肥66%;S3:沼液替代化肥100%

不同沼液替代化肥处理间分布的土壤动物类群有明显差异,以S0最少(约11个类群),其次是S1和S2处理,S3最高,类群数约达到了14个(表6)。倍足目、桡足纲Copepoda、石蛃目Microcoryphia未出现在含化肥(S0、S1和S2)的处理中。由此可见,S0处理土壤动物密度最少,S3次之,沼液化肥配施处理土壤动物密度高于纯化肥和纯沼液处理;密度排序为S2>S1>S3>S0。

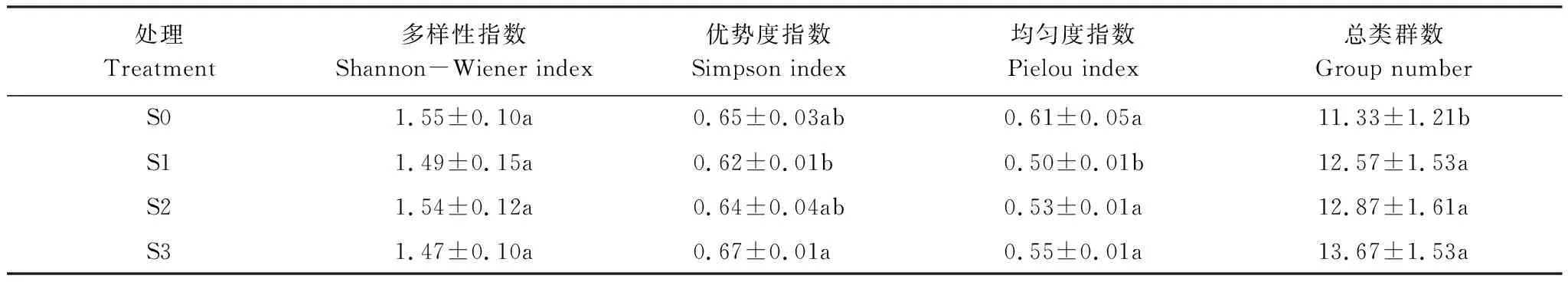

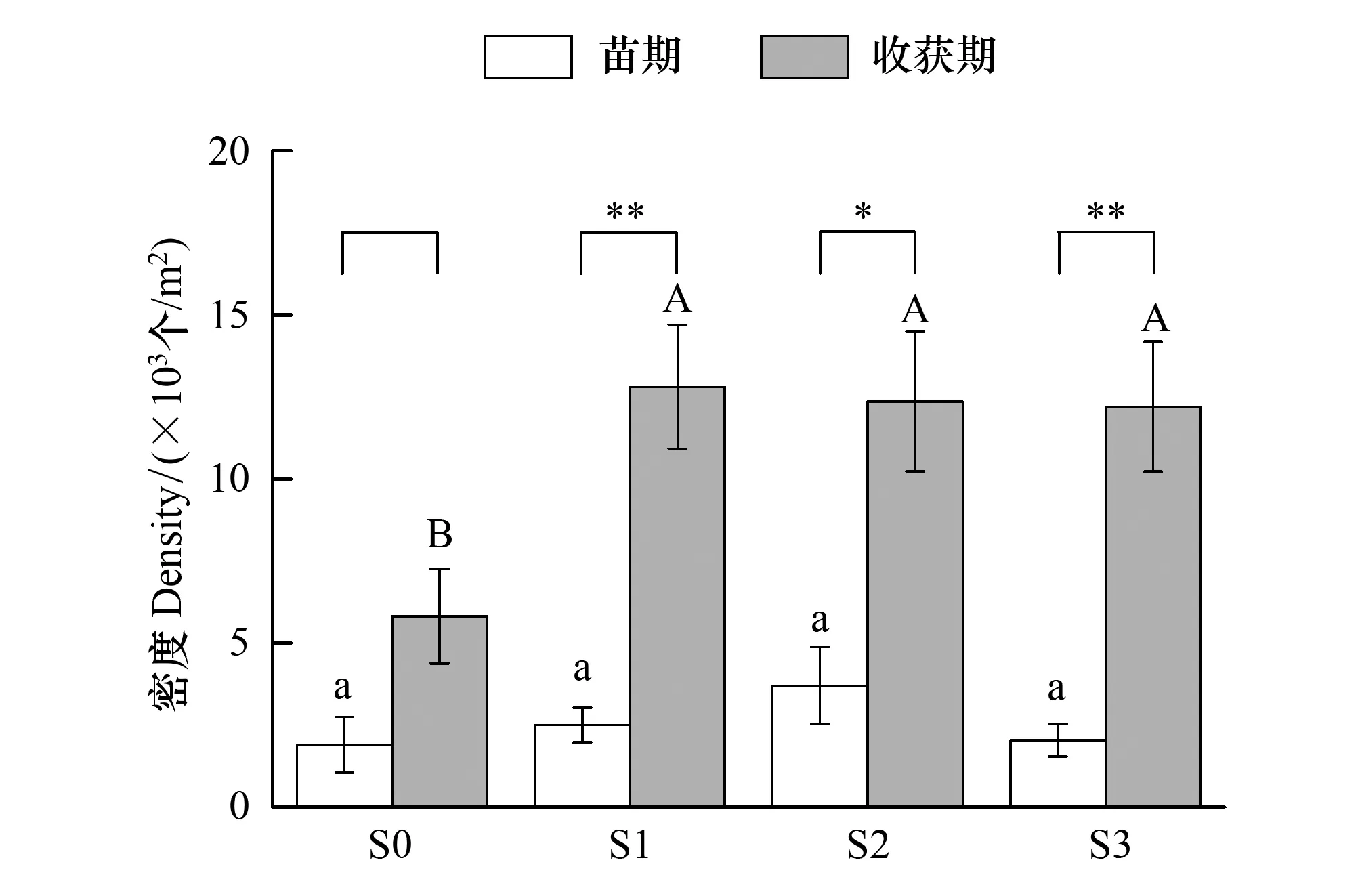

由图5可见,各处理小麦苗期土壤中小型节肢动物总密度均显著低于收获期。土壤中小型节肢动物表聚性也较明显(图6), 各处理0—10 cm土层的密度平均达到7673.03个/m2,比10—20 cm土层平均高17.2%。但只有S2处理0—10 cm和10—20 cm间的差异达到显著水平(P<0.05)。此外,沼液替代化肥不同比例处理对土壤中小型节肢动物多样性及均匀度也表现出一定的影响。表6可见,土壤动物群落多样性指数、优势度指数和均匀度指数均表现为S0>S2>S1;但不同处理间多样性指数无显著差异,优势度指数则表现为只有S1与S3间差异显著。均匀度指数表现为S1处理显著低于其他3个处理(P<0.05)。

表6 沼液替代化肥(S)处理土壤动物群落的多样性特征

图5 沼液替代化肥(S)处理苗期和收获期土壤中小型动物总密度差异Fig.5 Biogas slurry instead of chemical fertilizer (S) treatment processing seedling and harvest soil fauna density difference

图6 沼液替代化肥(S)处理0—10 cm与10—20 cm土层中小型动物密度比较Fig.6 Biogas slurry instead of chemical fertilizer (S) treatment 0—10 cm and 10—20 cm soil layer of soil fauna density

2.3 土壤中小型节肢动物对沼液不同用量及替代化肥处理的敏感性

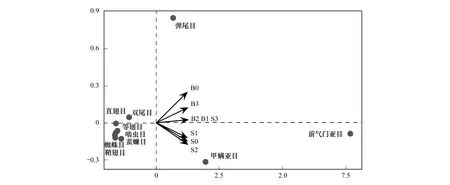

为了进一步探讨沼液用量及替代化肥对土壤中小型节肢动物密度及类群变化的影响,以密度占比最高的十个类群(即为:土壤动物主要类群,其密度占总密度的96.97%)进行变异主成分分析。结果表明(图7),第一主成分(横轴)和第二主成分(纵轴)共解释了土壤动物主要类群密度变异的99.6%,其中第一主成分为98.5%,第二主成分为1.1%。沼液用量(B0、B1、B2、B3)和沼液替代化肥(S0、S1、S2)聚类区分明显,并且沼液替代化肥控制总氮平衡下的各处理间夹角较小,而沼液用量各处理间夹角较大。单施沼液对弹尾目影响最大,而甲螨亚目和前气门亚目在沼液替代化肥处理中表现敏感。双尾目、蜚蠊目、等翅目、蜘蛛目、啮虫目、直翅目、鞘翅目之间聚类相关性较高,但未受到沼液用量和沼液替代化肥的明显影响。

图7 不同施肥处理对土壤动物主要类群变异主成分分析Fig.7 Principal component analysis(PCA)of soil fauna with the different treatment

3 讨论

3.1 沼液用量对土壤中小型节肢动物群落组成及多样性的影响

杨宝玲等在江苏东台林场不同土地利用类型的调查结果表明[29],优势类群为蜱螨目和弹尾目。这与本研究在麦田的调查一致,这表明施用沼液(0—300 m3/hm2)不会对土壤动物原有优势类群产生影响。然而,随着沼液施用量增加,不同类群的密度发生显著变化。本研究发现前气门亚目和甲螨亚目密度在沼液施用后增加,例如,甲螨亚目的个体密度在沼液施用后增加了100%—150%。这与单施沼液下甲螨个体密度随沼液用量的增加而增大的结论相一致[30]。相比较而言,高用量沼液处理有利于弹尾目密度的增加。这种变化的原因可能是沼液能提高土壤的真菌数量[31],而弹尾目类群与真菌协同共存[32—33]。

与不施沼液处理(B0)相比,沼液施用增加了土壤动物群落的总类群数(表4),尤其低施用量(B1)的增加效果更为显著。这可能是由于沼液中含有丰富的氨基酸、有机质等营养[34],低用量施用后提升了土壤的保持及缓冲能力,提供了合适的微环境,有利于土壤动物的生存和繁衍[35],提高了多样性指数,对土壤动物群落结构有一定的积极作用。由此可见,施用沼液能使土壤中小型动物密度增加,群落多样性上升。

3.2 沼液替代化肥施用对土壤动物群落组成及多样性的影响

本研究在氮总量保持一致的前提下进行不同比例的沼液替代化肥,研究发现,S2处理较S0处理,三大优势类群前气门亚目、甲螨亚目和弹尾目的密度分别提高了154%、100%和50%,稀有类群半翅目的密度提高了228%。这可能与沼液与化肥配施可以更好的提升土壤养分的有效性有关[36—37]。有所不同的是,随沼液施用比例的增加一些类群数量的增长受到抑制,例如,S2较S1处理的鞘翅目和膜翅目密度分别降低了75%和50%,但沼液替代比例继续增加为100%(S3)时,甲螨亚目与弹尾目的密度依然继续升高,而前气门亚目的密度却有所下降。孔云等发现有机肥配施化肥提高了中小型土壤动物如蜱螨目、弹尾目的密度[38];而朱强根等在仅施用有机肥处理的研究中发现前气门亚目与甲螨亚目没有明显影响[7]。这与本研究结果不完全一致。这可能与本研究施用的沼液与其他有机肥性状不同的原因。

配施处理中沼液的施用显著增加了土壤动物群落的总类群数,并随沼液配比增加而提高,这可能是由于纯化肥对土壤理化性质的影响与沼液不同[39],从而对土壤动物造成不利影响。然而随沼液配比的增加,各处理土壤动物群落多样性指数、优势度指数与均匀度指数无显著差异。这表明沼液替代化肥对土壤动物群落多样性无显著影响。值得注意的是,纯化肥(S0)处理的土壤动物类群数和土壤动物密度在S处理中均为最低,但均匀度指数却最高。这可能是类群数和密度侧重描述数量关系大小,均匀度指数侧重描述类群间平衡差异,在衡量群落多样性上可能存在差异表现[7]。

3.3 不同采样时期与土层对土壤中小型节肢动物的分布特征

土壤节肢动物群落动态主要受土壤温度及含水量的变化的影响[40—41],不同采样时期温度变化较大,冬小麦收获期处于6月,气温与土壤温度均明显高于12月(苗期)。因此,土壤中小型节肢动物的整体密度表现为收获期(2020年6月)显著高于苗期(2019年12月)。并且,不同采样时期土壤动物密度的差异也同时因施肥处理产生影响。例如,B处理收获期比苗期土壤动物密度增加了295%—857%,S处理收获期比苗期土壤动物密度增加了212%—503%。土壤温度的季节变化是影响土壤动物季节动态的主要因子。此外,不论是沼液施用量处理还是沼液替代化肥处理,均表现出0—10 cm土层中小型动物密度大于10—20 cm土层,呈现明显的表聚现象。这与大多数研究一致[42—44],原因可能主要与土壤表层营养丰富、通气性好等因素有关。

3.4 土壤中小型节肢动物群落密度的变异特征

土壤动物群落密度可以用来反映不同施肥措施对农田土壤生态环境的影响[45—46]。本研究不同沼液施肥量处理对土壤动物群落的贡献差异主要来源于总氮量的差异,而控制总氮平衡的S处理则表现为沼液与化肥配比的差异。以往研究也表明,农田中小型土壤动物个体数随外源氮施用量升高而递增[47—48],且各类群土壤动物的响应不尽相同[8, 49]。从敏感性分析,单施沼液对弹尾目影响最大,而甲螨亚目和前气门亚目在沼液替代化肥处理中表现最为敏感。本研究发现弹尾目、前气门亚目和甲螨亚目的密度对不同施肥措施均表现最为敏感,并与研究区域麦田土壤中小型节肢动物的优势类群具有一致性,可将其作为土壤中小型节肢动物对施肥响应的指示指标。

4 结论

(1)江苏海岸带围垦麦田土壤中小型节肢动物群落组成类群丰富,无论是不同沼液施用量处理还是沼液替代化肥处理,其优势土壤动物类群均为前气门亚目、甲螨亚目和弹尾目,其数量平均分别占总捕获量的52.09%—55.28%、22.20%—23.86%和13.14%—16.51%。

(2)沼液施用增加了土壤中小型节肢动物的总体密度特别是前气门亚目和甲螨亚目等类群密度以及优势度指数。沼液替代33%和66%化肥均提高了土壤动物的密度、类群数和优势度指数,沼液替代66%化肥时,土壤动物密度、类群数和优势度指数最高。

(3)弹尾目、前气门亚目与甲螨亚目分别对沼液不同用量和沼液替代化肥处理响应最为灵敏,可尝试将其作为土壤中小型节肢动物对施肥响应的指示指标。