黄酒功能因子及功能性黄酒研究进展

2022-03-10吴云霞李冬琴耿敬章王志男周芳

吴云霞,李冬琴,耿敬章,2*,王志男,周芳

(1.陕西理工大学生物科学与工程学院,中国谢村北派黄酒研究院,陕西 汉中 723000;2.西安交通大学生命科学与技术学院,陕西 西安 710049)

根据国家标准GB/T 13662—2018《黄酒》的定义,黄酒是以稻米、黍米、玉米、小麦、水等为主要原料,经过蒸煮、加酒曲糖化、发酵、压榨、过滤、灭菌、储藏、勾调而制成。黄酒与啤酒及葡萄酒相比,含有大量B族维生素,并富含蛋白质及氨基酸、Ca等矿物质[1-6]。

独特的酿造工艺及微生态体系不仅使黄酒含有丰富的营养价值,而且赋予其特定的功能活性,因此长期以来也被认为是传统养生佳品,并作中药药引服用。如《本草纲目》中黄酒白糖核桃泥药方引入黄酒,具有补肾安神的功效[7]。随着“大健康”理念的提升,为满足营养健康需求,功能性黄酒越来越受消费者青睐。功能性黄酒是在传统黄酒工艺的基础上,选择性地将富含特定功能因子的原料添加到酿酒原料或酒曲生产等酿造过程中制得的黄酒产品,由于功能因子的引入,该类产品具有特定的功能活性。然而目前对于黄酒中功能性成分的研究和认识有限,有待进行系统深入的研究。

1 黄酒功能性成分

黄酒在酿制的过程中会形成多种功能性成分,其中主要有功能性糖类、γ-氨基丁酸、生物活性肽及酚类物质等,它们相互协调并且共同提升了黄酒的营养价值。

1.1 功能性糖类

黄酒中的糖类源于生产过程中未完全发酵的残糖和糊精,这些糖类不仅是黄酒中主要的营养成分,同时还具有丰富和协调黄酒口感的作用。其中有一部分糖类物质属于功能性糖类,包括功能性低聚糖、多糖。

1.1.1 功能性低聚糖

低聚糖由2个~10个单糖分子聚合而成,是一组重要的聚合碳水化合物[8],在生物体内均以游离或结合的形式存在,也是膳食纤维的组成部分。功能性低聚糖能保持肠道中微生物群落的多样性,并促进有益菌繁殖[9]。常见的功能性低聚糖主要包括异麦芽糖及水苏糖等,实验证明,异麦芽糖能改善免疫抑制状况[10],水苏糖能增加小鼠肠道屏障从而减少炎症发生,还具有调节免疫、护肝等多种功效,在食品、医药等领域广泛应用,值得进一步研究[11-12]。

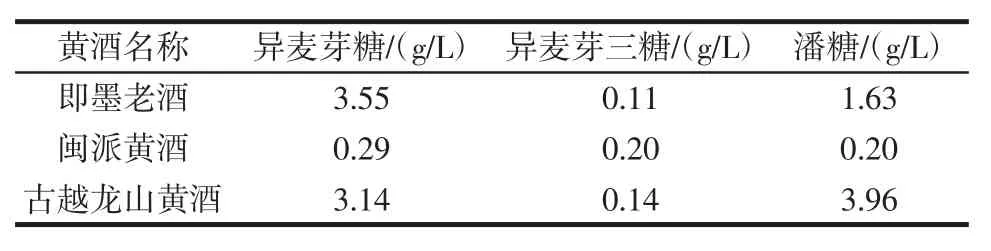

前期研究发现,天然功能性低聚糖只存在于少数食品中,黄酒在酿制的过程中通过淀粉原料以及酒曲微生物中酶类共同作用产生功能性低聚糖,且不同产地黄酒中功能性低聚糖含量也不同,如表1所示[13-15]。

表1 不同产地黄酒中功能性低聚糖含量对比Table 1 Comparison of functional oligosaccharides in Huangjiu from different origins

研究表明,适量饮用富含功能性低聚糖的黄酒对人体健康具有一定的保健作用。从即墨老酒中检测出的潘糖可以显著促进双歧杆菌的生长,并在一定程度上减少梭菌及类杆菌的生长[16]。黄伟[17]研究出一种高产低聚异麦芽糖的功能黄酒,其低聚异麦芽糖含量可达到8.2 g/L,具有促进双歧杆菌增殖、增强机体免疫力等生理功能。功能性低聚糖不仅赋予黄酒独特的风味,还赋予黄酒一定的功能活性,因此应对黄酒中功能性低聚糖进行更深入的研究。

1.1.2 多糖

多糖,是由超过10个的单糖构成,一般包含了成百上千个单糖基[18]。研究表明,多糖可以被肠道有益菌吸收,具有抗凝血、抗疲劳及抗炎等多种生物活性[19-21]。

黄酒在生产酿造的过程中,酒母与麦曲内部所含微生物种类丰富,通过代谢发酵产生的酶系与黄酒中不同的原料相互作用,产生具有独特功效的黄酒多糖。沈赤等[22-23]研究发现黄酒多糖能改善免疫缺陷小鼠的免疫功能,并发现绍兴黄酒中多糖可以抑制肿瘤细胞的生长,并促进小鼠肠道内双歧杆菌等有益菌的增殖。黄酒多糖虽具有多种功能活性,但其稳定性却受到多种因素影响。李琴等[24]发现黄酒多糖耐热性、耐光性较差,对低酒精度、乳酸等的稳定性较弱等。因此,综合考虑影响黄酒多糖稳定性的因素,深入优化分离纯化的方法,对进一步探究黄酒多糖构效关系具有重要意义。

1.2 γ-氨基丁酸

γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA),作为一种天然的活性成分,是重要的抑制性神经递质且广泛分布于动植物体内[25]。黄酒中GABA主要来自霉菌、酵母菌和乳酸菌等微生物的生长代谢。杜丹等[26]利用一株高产GABA的菌株制作强化酒曲,所酿造黄酒中GABA的产量可高达780 mg/L。

GABA构象多变,可与不同的受体蛋白结合,从而发挥其不同的生理功能。研究表明,GABA具有降低血压、增强人体免疫及降低糖尿病风险等生理活性[27-28]。朱豪[29]发现广东客家黄酒中的GABA具有降血压功效。谢广发等[30]探究绍兴黄酒中GABA并推测黄酒能提高大鼠学习记忆能力,可能与酒中丰富的GABA有关。

1.3 生物活性肽

肽是指氨基酸之间通过肽键连接而成的聚合物[31]。黄酒在酿造的过程中,通过微生物代谢积累而产生具有不同生物活性的肽。谷胱甘肽作为黄酒中已发现的几十种功能活性肽之一,能与肝脏中有毒物质结合,并具有重要的生物学功能[32]。谢广发等[33]鉴定出酒中5种降血压活性肽的氨基酸序列及1种降胆固醇活性肽的氨基酸序列。

1.4 酚类物质

酚类物质作为一种重要的功能性物质,主要由水解性单宁分解单体酚类和单体酚类络合沉淀,其基本的碳架结构组成为2-苯基苯并吡喃和多羟基,主要包括单宁、酚酸等,具有降脂、降血糖等功能。Que等[34]从黄酒中鉴定出10种酚类化合物,包括丁香酸、香草酸等。此外,不同原料的引入对酚类物质及黄酒功能活性具有一定影响。梁璋成等[35]将绿茶加入红曲黄酒中发酵,发现不仅可以丰富黄酒中酚类物质组分及含量,还可以提高黄酒的抗氧化能力。

2 黄酒功能因子引入方式研究

2.1 原料引入

在传统黄酒酿制的基础上,通过不同原料引入功能因子,可酿制具有不同功能活性的功能性黄酒。根据性质的不同可将这些功能性原料分为植物性原料与动物性原料。

2.1.1 植物性原料

植物性原料按类型与品种可分为杂粮类、果蔬类、菌菇类、及药食同源类[36]。韩慧敏[37]以黑米为原料,引入功能因子花青苷,酿制黑米花青苷黄酒,并探究其抗氧化活性,发现酒体中总酚、总黄酮与花青苷含量呈正相关。孙敏等[38]以糯米和桑葚汁为原料,引入花青素、芦丁和白藜芦醇并利用其抗氧化活性酿造桑葚糯米黄酒,酒体协调,口味醇和。宋云刚等[18]在黄酒发酵过程中利用香菇菌液体发酵并引入香菇多糖,利用其抗肿瘤、免疫调节等多种生物活性,酿制香菇红曲功能性黄酒。汪涛等[39]利用黄精水解液和糯米混合发酵酿制新型黄精黄酒,使酒体中多糖含量增加,达到5.01 g/L,是传统黄精黄酒的2.64倍。

2.1.2 动物性原料

与植物性原料相比,目前通过动物性原料引入功能因子的相关研究偏少。贺帅[40]探究新型保健牡蛎黄酒的功能活性,发现其多酚含量从对照黄酒的1.157mg/mL上升到了1.294 mg/mL,可见引入牡蛎,可以提高黄酒中酚类物质的含量,从而提高其抗氧化活性。

2.2 酒曲引入

用曲酿酒是中国黄酒的特色所在,其中酒曲按原料可分为麦曲和米曲。酒曲中功能因子的引入主要包括两种方式,一种是直接利用功能性原料制曲,将原料中的功能因子引入到酒曲中;另一种是利用功能性微生物制曲,通过功能性微生物之间相互转化而形成各种代谢产物,从而丰富酿造过程中黄酒的功能活性。

2.2.1 功能性原料制曲

在适当条件下,可以利用具有独特功能活性的杂粮制曲,酿制功能性黄酒。梅朝阳等[41]充分利用薏米黄酮类化合物的抗炎消肿作用等功能活性,以薏仁制曲,极大地提升了黄酒的保健功能。

2.2.2 功能性微生物制曲

酒曲对黄酒品质及功能具有重要的意义,其中的微生物起到至关重要的作用。在制曲的过程中,通过对功能性微生物的优化,在酒曲中形成一个复杂并与环境相适应的微生物区系,能够有效地提高黄酒的功能活性。黄伟[17]以高产耐酸性α-淀粉酶的黑曲霉和产α-葡萄糖苷酶的酿酒酵母制备纯种小曲,酿制的黄酒富含低聚异麦芽糖。Diana等[27]筛选高产GABA的细菌菌株并制备强化酒曲,所制得黄酒产GABA含量为354.5 mg/L,比传统麦曲提高了57%。

2.3 酿制工艺方式引入

将功能因子按不同酿制工艺引入黄酒主要可分为两种方式,一是原料共发酵,二是后发酵浸提。玫瑰茄具有抗肿瘤、护肝等多种生理活性,王丽霞等[42]以糯米和玫瑰茄浸提液为原料,优化发酵工艺,酿制玫瑰茄糯米黄酒。金银花具有一定抗氧化活性,陈丽玲等[43]以黄酒为浸提液对金银花进行浸提,制备功能性金银花黄酒,使绿原酸提取率高达1.35 mg/mL,具有一定抗氧化水平。

3 功能性黄酒质量与安全研究

3.1 功能黄酒工艺质量

功能性黄酒在原料的引入上不仅要考虑如何通过优化发酵工艺,发挥功能因子最大的功能活性,还要考虑到功能因子与黄酒的感官是否和谐,功能活性是否稳定。因此,将功能性黄酒的工艺质量研究分为发酵工艺、酒体感官、稳定性三方面。

3.1.1 发酵工艺

功能性黄酒发酵是多种微生物、酶类及功能因子共同参与下进行的复杂、多变的转化过程,而发酵条件是整个过程的关键,因此探究功能因子如何在最优发酵条件下,使黄酒发挥最高功能活性具有重要意义。胡美怡等[44]探究板栗黄酒最佳主发酵时间和温度分别为7 d和20℃时,板栗中氨基酸含量最优,其中天冬氨酸和谷氨酸分别是普通黄酒的3.5倍、4倍。

3.1.2 酒体感官品质

功能性黄酒通过功能因子的引入具有一定的保健功能,但不同功能因子与黄酒中复杂的化学成分发生反应可能会降低酒体感官水平。鞠雪莉等[45]探究VC含量丰富的针叶樱桃果浆添加量对针叶樱桃黄酒感官品质的影响,发现其添加量达到30%时,果香与酒香协调,酒体丰满。而后,随着针叶樱桃果浆添加量的增加,针叶樱桃黄酒的果香更甚,酒香不足,出现了感官品质降低现象。因此,感官评定研究也是功能性黄酒开发的一个关键。

3.1.3 稳定性

在黄酒酿造过程中,微生物代谢产物会与功能因子发生反应,造成功能因子的损失,并且酒液中含有蛋白质、多糖等大分子物质,易产生沉淀。所以提高黄酒酒体及功能因子的稳定性成为功能性黄酒生产与研究中的一个重大课题。乔晓月等[46]探究酿制的白藜芦醇功能性黄酒具有抗氧化活性,然而其在常温下存放前3 d的白藜芦醇含量快速下降,关于如何降低环境对白藜芦醇的影响,提高白藜芦醇在黄酒中的稳定性未得出结论。目前关于黄酒功能活性的报道较多,而其功能因子稳定性相关研究涉及较少,应进一步研究。

3.2 功能黄酒安全控制

在传统黄酒酿造过程中微生物通过转化代谢会产生一些有毒有害物质,包括氨基甲酸乙酯及生物胺等。研究表明,某些功能因子的引入可有效地对氨基甲酸乙酯等有毒有害物质进行调控,从而对功能性黄酒安全控制方面具有重要意义。

3.2.1 氨基甲酸乙酯

氨基甲酸乙酯(ethyl carbamate,EC)在发酵酒精饮料中属伴潜在危害性成分。尿素和乙醇是黄酒中氨基甲酸乙酯形成的主要前体,在发酵过程中,酿酒酵母中的精氨酸酶从精氨酸产生尿素,随后在发酵液中尿素与乙醇反应形成EC[47]。而功能性黄酒中独特的功能因子可对EC进行有效缓解。Zhou等[48]发现竹叶提取物(bamboo leaves extract,BLE)含有多种有效成分,包括酚类化合物,可以通过阻止尿素、瓜氨酸和乙醇之间的反应,对多微生物发酵黄酒中的EC显示出显著的抑制作用。但目前此方面研究偏少,值得更进一步研究探讨。

3.2.2 生物胺

生物胺是一类低分子量含氮有机化合物,摄入过量会危害人体健康,其中毒性最大的是组胺,其次为酪胺[49],在黄酒中其主要来源是由微生物代谢产生。Liu等[50]研究发现,一株功能性植物乳杆菌,并接种发酵醪酿造黄酒,发现黄酒中生物胺浓度显著降低24%。因此,在功能性黄酒酿制过程中,研究如何有效利用功能因子降低生物胺含量具有一定意义。

4 总结与展望

本文主要分析了黄酒中的功能性成分、功能性黄酒中功能因子的引入方式及功能性黄酒质量安全相关问题。黄酒作为中国特有的古酒,不仅富含功能性低聚糖等营养功能物质,其保健功能也逐步受到消费者的重视和认可。当前的黄酒研发理念是将不同功能因子通过原料或酒曲引入到传统黄酒中,以期酿造出符合当代消费者养生理念的功能性黄酒。

然而,对功能性黄酒的保健养生功能研究成效尚浅,在功能因子的引入方面具有一定局限性,其构效关系及作用机制也并未有深入研究。其次在功能性黄酒质量安全研究方面,在不影响酒质及酒体稳定性的前提下,引入功能因子是否可以有效抑制传统黄酒中EC等有害物质的相关研究较少。此外,功能性黄酒作为一种酒精性饮料,不同功能因子的引入是否可以与酒精发生反应,并有效降低酒精对人体的危害、增强人体舒适度等有待进一步探究。因此,结合现代高新生物技术及分析仪器,进一步深入对功能性黄酒的相关研究,对于推动我国黄酒产业升级及功能性黄酒的快速、健康发展具有重要意义。