亲环境行为影响因素的系统整合模型及启示*

2022-03-10赵亚飞彭海云邱凡硕辛素飞

赵亚飞 盛 靓 彭海云 邱凡硕 辛素飞*

(鲁东大学教育科学学院,烟台 264025)

1 引 言

亲环境行为(pro-environmental behavior,PEB)通常是指对环境有益或者能够降低对环境产生消极影响的行为,如绿色消费行为(包含绿色购买、使用和处置行为)(吴波,李东进,王财玉,2016)。随着世界范围的现代化和工业化的发展,人类对环境的索取与环境的可持续再生逐渐失去平衡,各类“天灾”发生频率的增加提醒人类保护环境、珍惜生态的必要性和重要性。亲环境行为的研究在多学科领域中日渐丰富:经济学的研究关注消费行为及产品设计宣传(Peattie,2010)、公共管理学的研究讨论全球环境新秩序的建立及生态文明的倡导(卢春天,齐晓亮,2020;杨奎臣,胡鹏辉,2018)、心理学的研究探讨个体行为及其心理机制(张庆鹏,康凯,2016)等,这种“百花齐放、百家争鸣”的现状为全面认识亲环境行为奠定了基础。然而,现阶段研究的多样化也使其出现碎片化和零散性的特征。基于此,本文对亲环境行为的各学科研究进行了系统的梳理,在此基础上提出包含个体微观、环境中观及社会宏观等不同层次的影响因素,并对亲环境意愿和行为进行区分的系统整合模型。同时,对亲环境行为的概念、测量方式以及相关变量三个方面的梳理和总结均结合该模型的主要论点进行讨论,该模型可以为未来研究提供可循的具体研究方向。

2 亲环境行为的概念及测量

2.1 亲环境行为的概念

前人研究通常从亲环境行为产生的原因(如“基于个体的责任感和价值观”)和实施亲环境行为的结果(如“能够避免或者解决环境问题”“将对环境的负面影响尽可能降低”“保护环境或减少环境恶化”)两个方面界定亲环境行为的概念(张庆鹏,康凯,2016;Hines,Hungerford,& Tomera,1987)。无论何种内涵界定方式,亲环境行为的概念都以“个体对环境产生影响”这一关系为基础。有些研究者强调这一关系的前半部分,即亲环境行为的“亲”字以及实施该行为的个体,更多关注微观方面的影响因素,比如人口统计学或动机等个体因素(Choi & Winterich,2013;Li et al.,2019);另外一些研究者则强调这一关系的后半部分,即亲环境行为的“环境”二字(包括自然环境和社会环境),在宏观层面上关注环境的持续发展及影响因素,比如该行为的亲社会属性等(Bamberg & Moeser,2007)。

2.2 亲环境行为的测量

研究者对亲环境行为概念的讨论均针对行为本身展开,而测量亲环境行为的方式除了体现上述多层次性外,还存在对亲环境行为和意愿区分不明显的现状。本文将测量方法简要概括为三类:自我报告法、观察法和实验室评估法,并在此基础上对以上两点进行探讨分析。

自我报告法常常被大多数研究人员用作衡量亲环境行为的首选方法,将个体对自己行为的主观评估作为亲环境行为的测量指标(Kormos & Gifford,2014;Lange & Dewitte,2019)。其中使用最为广泛的是一般生态环境行为量表(general ecological behavior scale,GEBS)(Kaiser,1998),该量表包括7个维度:亲社会行为、垃圾绿色清运、节水节能、绿色消费行为、垃圾抑制、自愿参加自然保护活动和绿色汽车使用。另有部分学者是围绕Stern(1999)开发的价值-信念-规范理论(value-belief-norm theory)模型框架展开对亲环境行为的测量,包括新环境范式、消费行为、支付意愿、环境公民身份、结果意识和主观规范信念。除自陈量表外,有研究者利用自我报告日记要求个体在多个场合报告他们的行为,包括收集人们日常工作和生活中电器的使用情况、家庭节约用水的方法以及每天循环使用和回收的纸张数目等(Lange & Dewitte,2019)。无论使用量表还是日记的方式,自我报告法主要对个体微观层面的行为进行测量,但其维度和内容都包含了不同层次的变量,比如GEBS中的亲社会行为维度,Stern(1999)量表中的新环境范式和主观规范信念等社会宏观相关因素,以及自我报告日记中涉及的中观层次的家庭和工作环境。另外,自我报告法是个体对自身行为的主观汇报,其结果更多反映的是个体在亲环境方面的意愿和态度。而有研究表明,在假设性情景中自我口头报告的亲环境态度或行为与客观实际行为之间具有较低的一致性(Kormos & Gifford,2014),因此研究者们开发了客观性较强的观察法测量亲环境行为。

相较于自我报告法,观察法能够较为准确地反映实际情况。通常,研究者会利用一些设备记录的数据来间接调查人们的亲环境行为,如水电气消耗记录仪(Schultz et al.,2014)、GPS数据的交通行为信息提取(Xiao,Juan,& Zhang,2015)等。不难看出,观察法的测量方式也涉及个体微观及中观层次(如家庭)的相关因素。同时,观察法更直接精准地测量亲环境行为,而不是间接的态度和意愿。但其局限性主要在于数据收集的成本问题,需要投入更多的人力、物力和财力,并且受到观察条件的限制以及无关变量的影响。因此也有研究者采取实验室评估法测量亲环境行为。

实验室评估法通常设置与亲环境行为相关的具体实验室任务。有研究者(Lange,Steinke,& Dewitte,2018)开发了评估实际亲环境行为的多次试验计算机程序——亲环境行为任务(PEBT),任务中每次试验都会给被试呈现选项及其对应的等待时间。例如,被试被问及在即将到来的旅行中他们想要使用哪种交通工具(汽车或自行车),被试可以选择较短的等待时间和负面环境后果的汽车选项(称为“不环保选项”),也可以选择等待时间较长但不会对环境造成影响的自行车选项(称为“环保选项”),不同的选择直接导致实际等待时间和实际碳排放的变化。另外,还有研究者利用博弈范式(即对相关的环保组织进行真实或虚拟的金钱捐赠)测量亲环境行为。例如,被试会在博弈游戏中获得20欧元收入,并在情绪诱导后,被问及愿意将多少收入捐给非政府环保组织(Ibanez,Moureau,& Roussel,2017)。由此可见,实验室评估法也体现了一定的宏观层面的亲环境性质,涉及牺牲个人利益(如较长等待时间或捐出个人所属财产)而构建友好的稳态社会环境。然而,在实验室虚拟的环境中进行测量,结果更多体现的也是亲环境意愿和态度,无法确定在实际生活中真正实施该行为的可能性。因此,这类测量方法虽然能够较为具体细致地考查亲环境行为的相关变量(如情绪)的影响,但测量结果与具体行为的落实还有距离。

3 影响亲环境行为的相关变量

亲环境行为的概念和测量方式在一定程度上体现了相关因素的多层次性及意愿和行为模糊使用的问题,而这两点在对其前因变量的研究中更为明显。为了能够有效地引导个体实施亲环境行为,很多研究者重点关注个体微观层面的影响因素,包括个体实施亲环境行为的动机和障碍(Homburg & Stolberg,2006;Li et al.,2019)。但随着全球变暖的不断加速和极端天气的频繁出现,环境危机已经成为全人类共同面临的一个严重问题,共同利益困境和该行为的集体性质促使一些研究者从群体层面研究亲环境行为,主要是从社会认同的视角来理解集体行动在应对大规模环境危机方面的重要作用(Fielding & Hornsey,2016;Fritsche et al.,2017)。事实上,群体相关变量既包含中观层次上的个体近端环境的影响(如所属群体),也包含宏观层次的亲社会性质;而且,当群体作用于个体时,既包含外部因素(如群体规范)又包含已内化为个体性格特征的内部因素(如群体认同)。因此,在探讨个体行为时往往很难区分个体和群体的影响,而且,群体因素在亲环境行为研究中,只是外部情境因素的一部分。也就是说,用个体和群体变量的方式归纳亲环境行为的思路并不理想。本文提出包含微观、中观和宏观层次的内、外部影响因素,并区分意愿和行为的系统整合模型,并在此基础上对一些重要的变量进行讨论。

3.1 亲环境行为的系统整合模型

前人研究中,薛嘉欣等人(2019)拓展了MOA(motivation-opportunity-ability)(Oelander & Thфgersen,1995)模型,引入环境因子,提出了E-MOA模型解释亲环境行为发生的机制。该模型建立的基础是将亲环境行为作为一种习惯行为,而非个体的意识决策行为。因此,模型在个体微观层面上的基本元素包含动机和能力因子,并将其他心理学关键变量分别整合到这两类因子中,如知识经验、自我认同和道德规范等;在中观和宏观层面上包含机会和环境因子两类客观先决条件。虽然E-MOA模型加入了中观及宏观层面的相关变量,但仍存在不完善之处:第一,模型没有明确区分个体内部因素和外部情境因素,而是将前者分散归于动机和能力两类因子中,将后者归于机会和环境因子中。第二,模型认为动机因子影响亲环境行为是最直接的关系,而能力、机会和环境因子都影响这个关系,同时亲环境行为的实施反过来影响了能力因子中的知识经验,而且通过与环境因子的互动,即从环境中得到的反馈影响着动机因子中的所有因素。这一思路的问题在于没有区分意愿和行为,混淆了亲环境行为的发生和维持。首先,虽然行为意愿影响行为表现,但行为最终的产生和落实并不等于行为意愿或行为表现,还受其他因素的影响,比如内在的控制力和外部情境等。事实上,Bamberg和Moeser(2007)的元分析发现行为意愿只能解释27%的亲环境行为表现,真正在实际生活中的亲环境行为落实的百分比很可能会更低;其次,亲环境行为既然可能是一种习惯行为,那么其初次发生助推和后续维持的机制并不相同,而E-MOA模型将亲环境行为发生后与环境互动所得到的反馈也列入发生的机制框架中,略显欠妥。另外,邓雅丹、郭蕾和路红(2019)提出的决策双系统理论明确提出其视角是为了解释助推亲环境行为的发生,而且考虑了意愿和行为的不一致性,因此在整合了亲环境行为两大主流理论(价值观-信念-规范激活理论和计划行为理论)并将其称为“行为产生的分析式加工过程”之后,加入了行为产生的快捷途径——启发式过程,但该视角只是从个体对信息的加工过程的主观角度出发,并未考虑社会环境相关层面的影响因素。

基于此,本文提出明确微观、中观及宏观层次的个体内部和外部情境,并且区分意愿和行为的系统整合模型(the systematic-integrated model,SIM),如图1所示。另外,该模型体现了不同层次变量在行为发生中的不同作用机制,即个体内部因素可能直接影响亲环境行为的产生(路线a);而在很多情况下,也会通过亲环境的意愿和态度的中介作用间接影响亲环境行为的产生(路线b1和b2)。外部情境因素(中观近端因素和宏观远端因素)在大部分情况下针对三条路线的不同阶段起调节作用。而行为的维持则取决于在与环境互动后得到的各个层次的反馈作用。

图1 亲环境行为影响因素的系统整合模型

3.2 系统整合模型中各层次的影响因素

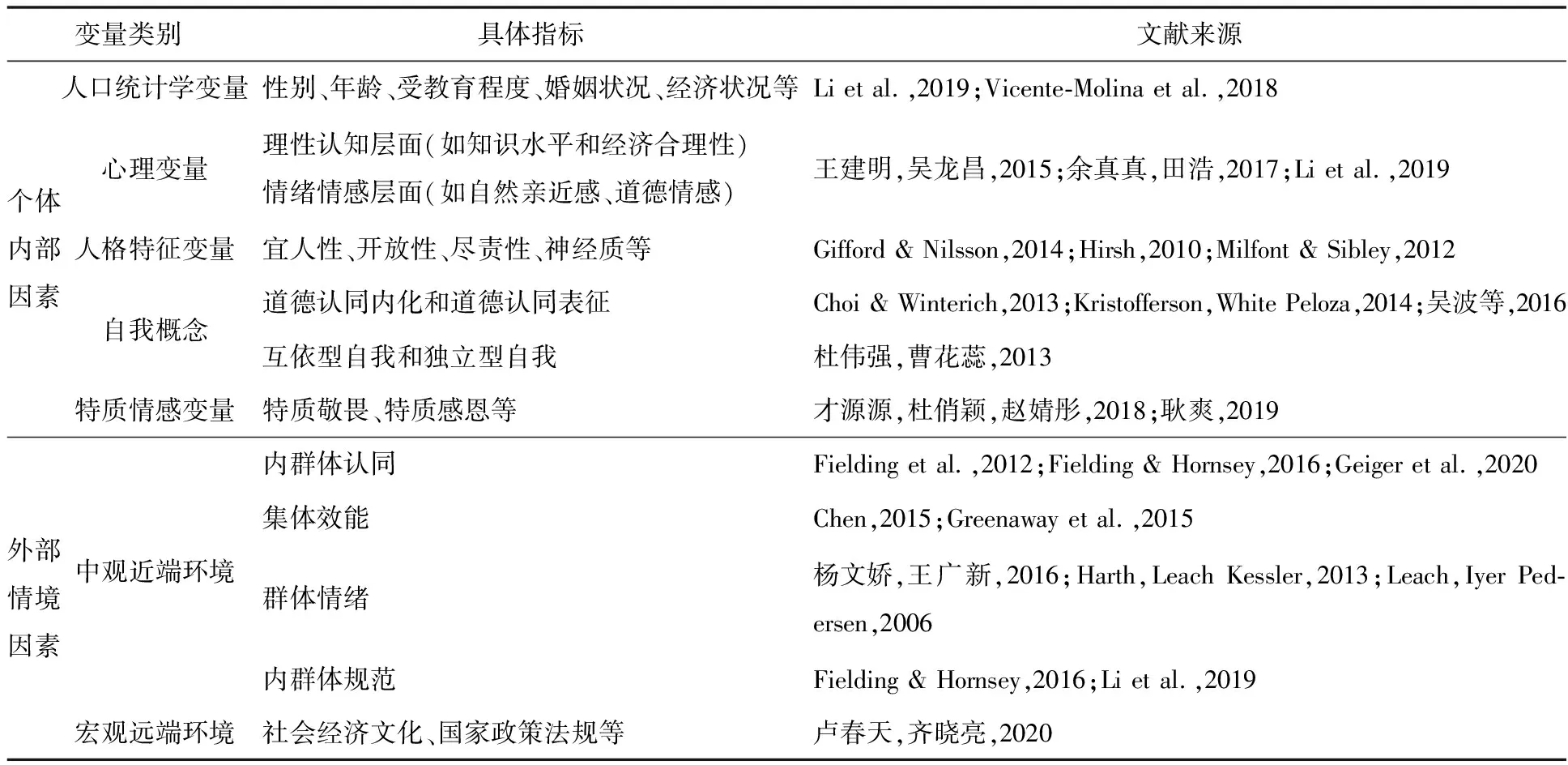

通过对已有文献的回顾和分析,亲环境行为相关变量的概括(见表1),分为个体微观层面的内部因素以及包含中观近端环境和宏观远端环境的外部因素,其中目前研究关注较多的群体层面的变量属于中观因素。

表1 影响亲环境行为的相关变量

个体具有社会性特征,受到人际和群际等社会互动的影响(Reid,Sutton,& Hunter,2010),因此个体行为的研究不应忽视宏观(指各地区、国家这些大型机构)和中观层次(如社区和家庭等社会单位或社会群体)对亲环境行为的影响。研究者们逐渐将亲环境行为的研究拓展到群体这一中观层面上,突出群体层面的相关变量在改善环境危机方面所起到的重要作用(Fritsche et al.,2017;Reid et al.,2010)。本文将选择在社会心理学领域一直以来较为关键的几个群体层面变量为代表(如表1所列的内群体规范、内群体认同、群体情绪及集体效能),讨论其作为中观近端环境因素对微观个体亲环境行为的作用机制。

首先,在个体所处群体的规范方面,不同群体背景的社会规范对个体的亲环境行为具有不同的影响。若内群体规范(ingroup norms)是与保护环境有关的,群体成员就更可能做出亲环境行为,反之则会阻碍整个群体成员的亲环境行为。例如,个体所属的党派以及所认同的政治意识形态会对个体的亲环境行为产生重要影响(Fielding & Hornsey,2016;Geiger et al.,2020)。此外,内群体规范与群体实际行为的一致性程度会影响个体对群体规范的评价,从而影响成员对规范的遵从;当内群体规范与行为不一致时,会削弱其对群体成员的约束作用(Fielding & Hornsey,2016)。

其次,在个体对所处群体的认同情况方面,社会认同理论试图解释的是个体所获得的对自己所在群体成员身份的认可(韩静,2009),且往往与群体情绪相关。当个体认为自己的所属群体是一个环境保护的典型群体时,个体会为自己是群体的一员而产生骄傲感、自豪感等积极情绪。Harth等(2013)的研究支持了这一观点,对所属群体的环保行为感到自豪预示着个体更愿意为环保组织捐款。反之,当他们认为自己所属群体是一个破坏环境的原型或施害群体形象时,就会体验到如群体内疚、群体愤怒等消极情绪(杨文娇,王广新,2016)。相比于强调外群体在保护环境方面的卓越成绩来激励内群体成员,通过构建内群体更亲环境的形象引导出积极情绪,从而影响内群体成员自身的环境行为或他们对群体环境政策的支持,效果更好(Fielding & Hornsey,2016)。另外,群体情绪的类型会对亲环境行为产生不同的影响:第一,不同的群体情绪激发不同的集体行动意愿。例如,有研究发现,群体愧疚和环境修复行为、群体愤怒和惩罚破坏环境者行为、群体自豪感和环境保护行为之间存在对应关系(Harth et al.,2013)。第二,不同的群体情绪对行为的影响强度是不同的。群体愤怒的煽动性使其具有很高的行动潜力,而内疚则是一种沮丧的、具有较低的行动潜力(Leach et al.,2006)。

再次,尽管个体可以通过改变自己的行为来避免气候变化带来的负面影响,但以个体身份做出的努力(如回收利用、乘坐公共交通工具)对保护环境产生重大贡献的可能性较低。这主要是因为个体的行为信念会受到环境反馈的影响,个体认识到单个人的环保行为并不能拯救环境,单个人的破坏行为也不会对环境产生毁灭性的影响。只有群体的大部分成员共同努力,单个人的贡献才会有用,此时与集体行动最为相关的应是集体效能(Chen,2015)。集体效能(collective efficacy)是基于内群体认同来影响个体的亲环境行为,群体可以通过向相对无力的个体赋能来让他们觉得自己有能力和控制感(Greenaway et al.,2015):个体认识到自己是群体的一部分,并认为自己所属的群体有能力应对和解决环境问题,可以减少人们对环境问题的负面感知,增加人们参与环境保护集体行动的可能性(Scheepers,2017)。

综上所述,中观层次上的群体变量促进个体亲环境行为的产生离不开个体的主动性和服从性程度。一方面,基于社会认同理论视角所产生的亲环境行为是由个体对群体的服从性所决定的。社会认同理论更为关注的是个体在所属群体中成员身份的建立,即个体所认同的群体对环境问题的认知、态度以及行为是如何对个体产生影响的(韩静,2009),从这一角度而言,加强群体变量对个体变量的影响尤为重要。另一方面,从个体的主动性而言,个体自身对环境问题所持有的认知、态度和行为也会影响到个体对群体的认同。由于不同群体所具有的内群体规范不同,当个体认知及道德信念与群体规范一致时,个体会认同这个群体,并受到该群体的影响。在环境保护行动中,说服更多的非群体成员加入到环境保护的群体当中,将“他们”转化为“我们”中的一员,更为重要的是,要及时调整和维持群体规范,保证得到群体成员最大程度的认同,使亲环境行为成为一种具有共同观点的个体们(即观点群体,opinion-based group)的集体行动(Mcgarty et al.,2010),观点群体的成员具有一个共同的信念,可以扩大群体界限,使来自不同背景的环保主义者共同关注更大的社区和生态系统(Clayton,2003),使其为了统一的理想信念或价值观体系而进行集体行动,从而建立全球范围的全人类社区,为保护环境做出更大的努力。

4 总结与启示

当前,虽然国内外学者对亲环境行为的相关影响因素进行了大量研究,但本文提出的系统整合模型对推进该领域的相关研究具有重要意义。第一,将亲环境意愿或态度单独列为重要的中介变量,而不是归属于影响亲环境行为的个体因素。一方面,很多测量方法没有关注这一区别,有些方法旨在测量亲环境行为,实际考量的却是亲环境意愿或态度,而行为意愿到行为表现乃至真实发生还有很长一段距离,也受众多外部情境因素的调节作用的影响;另一方面,这有助于后续对于某类特定因素影响作用的准确研究,即这类因素主要影响亲环境意愿或态度还是在直接影响亲环境行为上更有效。第二,系统整合模型区别了不同层次的前因变量以及相互间的具体作用机制。虽然个体心理驱使个体行为,但影响亲环境行为的最终发生不仅仅是心理因素或个体因素,社会外部因素以及社会与心理的互动在某种程度上更为重要。前人研究也早已提出,对环境问题的探索需要由社会和自然科学家们共同关注,综合运用各领域学科的研究方法来进行(王青兰,1993),而影响因素的各层次分类及整合为未来研究提供更明确的方向和可依据的理论框架。目前的研究热点集中在中观因素中的群体变量,但本文认为还需加强对中观层面的其他近端环境因素及宏观因素的研究,比如家庭及学校教育方面,通过与学科教育的结合,有计划有目标地开发相关课程,培养儿童青少年的亲环境意识以促进其亲环境行为的发生和维持。另外,根据本文提出的系统整合模型,可以发现当前在国家社会宏观层面的研究无论在数量上还是质量上都亟待提高。未来研究可借鉴已有对其他个体行为如何受中观因素及宏观政策影响的研究,如通过群体的不同类型规范(命令性和描述性)对个体烟酒摄入作用机制的探讨,可以对国家层面相关政策的制定提供建议(刘浩鑫,王逸雯,2018)。“人类社会的环境保护”包括微观的“人”、中观的“类”以及宏观的“社会”,因此,只有结合个体微观、中观近端以及宏观远端多层次的影响因素对亲环境行为进行系统的探索,才能更加高效地推动对生态环境的保护。

亲环境行为的相关研究不应该仅仅停留在理论层面,将其应用到我国本土情境中,真正落实亲环境行为的实现才是终极目标。而这个终极目标的实现不应只从个体微观角度入手,还需要结合社会环境的中观和宏观因素的调节力量,更加高效地实现亲环境行为的产生和维持。本文提出的系统整合模型及对相关变量的具体讨论对我国环保工作的有效性有以下启示:第一,充分发挥外部情境因素中的中观和宏观层次变量相互结合的作用,比如明晰群体目标并加强其可操作性,发挥群体目标对群体认同度高以及具有强烈集体效能感成员的引导作用。提高群体规范与群体实际行为的一致性程度(何晓燕等,2020),突出环境保护在群体规范中的核心地位,在群体内部提供有关保护环境的信息,把生态文明建设(特别是生态环境保护)摆在更加重要的战略位置,及时宣传报道党和国家在环保方面的政策和措施。第二,着力发掘中观层面群体因素对个体行为的助力作用,比如利用内群体规范(尤其是描述性规范)的约束力量来促使群体成员做出亲环境行为。有研究表明,社会期望偏差使得那些遵守内群体规范的个体会为了迎合社会规范而夸大自己的环保行为(Kormos & Gifford,2014),这是因为“环保人士”的标签能够让他们受到尊重。中国传统文化中的和谐生态观和对绿色环保生活方式的倡导,不仅可以加强高道德认同内化者的环保自我担当,还可以为出于印象管理动机而做出环保行为的高道德认同表征者提供声誉和赞许。第三,高效保障行为意愿产生后的行为发生,比如提高群体目标的可实现性,强调集体共同努力的美好愿景,当群体行为的意志和决心已确立时,关注增强个体的集体效能感可能会对行为的实现有促进作用。党的十九大报告首次将“美丽”作为社会主义现代化强国的限定词之一。建设“美丽中国”不但描绘了新时代社会主义生态文明的美好蓝图,而且昭示了党中央领导集体加强生态文明建设的意志和决心,相信在全国人民的共同努力下,实现“美丽中国”指日可待。