大学生人际信任与主观幸福感的关系:亲社会行为与攻击行为的中介作用*

2022-03-10马建青黄雪雯

马建青 黄雪雯,2

(1.浙江大学马克思主义学院,杭州 310058;2.广西大学心理发展指导中心,南宁 530004)

1 引 言

立德树人是我国高等教育的根本任务,要把立德树人落在实处,需要将宏观要求细化至具体培养目标。培养大学生人际信任、提升主观幸福感便是其中重要议题。人际信任(interpersonal trust)指人们在交往过程中基于对他人意图与行为的积极预测,自愿将资源给予他人处置的心理意愿,反映人的适应力与交往能力(董军,付淑英,王洋,李曌宇,杨绍峰,齐春辉,2018)。大学生的人际信任与人格特质、控制能力、自我价值、认知取向、社会支持、共情等因素正相关,这些因素均能影响人的基本心理素质(李琼,黄希庭,2012;孙晓军,赵竞,周宗奎,谢笑春,童媛添,2015)。受社会的经济发展、结构转型以及人们价值观转变的影响,大学生的人际信任呈逐年下降趋势(王燕,刘思洁,陈矜之,2020),致使大学生出现焦虑、抑郁、安全感缺失等问题,严重影响大学生的生活质量与幸福感,因此对大学生的人际信任展开研究十分必要。

尽管人际信任和心理健康的关系已获关注,但较少研究系统探讨人际信任对大学生主观幸福感的作用机制(Wang & Liman,2020)。主观幸福感(subjective well-being)是个人依据自身标准对生活状态做出的总体认知评价,集中反映了个人的社会功能与适应状态(高峰,白学军,2021)。有调查发现大学生的主观幸福感在过去十多年尽管有所提升但依然不容乐观(郭春涵,2019)。社会支持理论认为,为个体提供心理支持与行为引导可以避免压力事件的不良影响,并形成增益作用,有益于个体的心理健康(王颖,张晓怡,王建民,2017)。人际信任作为重要的社会支持和心理资源(Delhey,Newton & Welzel,2011),有助于增强安全感(Hayashi,Ostrom,Walker & Yamagishi,1999),在信任与充满安全感的氛围中,个体较少感知到威胁和紧张,更容易体验幸福感。研究证实信任、和谐人际关系均与主观幸福感正相关(Elgar,2010;王燕,刘思洁,陈矜之,2020),因此,本研究假设人际信任正向预测大学生的主观幸福感(H1)。

人的社会行为按照性质大致可以划分为积极行为与消极行为,二者的内涵与亲社会行为与反社会行为相似(刘祁伟,黄传慧,2021),其中反社会行为的典型代表即是攻击行为(李幼穗,1999)。亲社会行为与攻击行为是人的心理素质在社会适应层面的行为表现,反映了人心理与行为的关系,心理素质越高则亲社会行为越多,越低则攻击行为越多(张大均,李坷蔓,朱政光,武丽丽,2021)。Ryan与Deci(2000)认为人有三种基本心理需求:能力感、关系性、自主性。当这三个基本心理需求得到满足,人才能不断体验幸福感。亲社会行为可以满足这三种基本心理需求,提升个体主观幸福感(崔馨月,李斌,贺汝婉,张淑颖,雷励,2021)。因此,引入亲社会行为与攻击行为作为中介变量,对比二者在不同中介路径的间接效应,可以更好了解人际信任如何通过不同性质的社会行为影响人的主观幸福感。

1.1 亲社会行为的中介作用

亲社会行为(prosocial behavior)是个体在人际交往中表现的合作与助人行为,包括对他人的同情和关心(Eisenberg,Fabes & Spinrad,2007)。人际信任影响个体的亲社会性,高人际信任的个体在与他人相处时,更乐于伸出援助之手,表现出更多的亲社会行为(乐国安,韩振华,2009)。社会交换的互惠原则认为(Wu et al.,2006),个体除了外在性报酬的交换,也关注内在精神需求的交换,且基于人际互动的一方的态度和行为影响另一方回应等价的交换。表现亲社会行为的大学生,因其更尊重教师同学,以友善态度与他人相处,而这样做往往也换来他人的尊重和友善对待,在良好的人际氛围中更容易感受到满意和幸福。因此亲社会性越高的个体越能感到积极情感体验与自我价值感(叶宝娟,杨雪,雷希,郑清,2018),这些内在的精神满足以等价的交换获取积极生活体验的正向增益作用,提升大学生的满意度和主观幸福感。有研究显示良好的亲社会行为是个体获得主观幸福感的重要途径(杨莹,寇彧,2015)。基于此,本研究假设亲社会行为在人际信任对大学生的主观幸福感的影响中发挥中介作用(H2)。

1.2 攻击行为的中介作用

攻击行为(aggressive behavior)是通过故意伤害他人,对自己和他人身心健康、社会环境造成损害的行为(Bjorkqvist,2018),与人的自我接纳、亲密度、适应性相关(李雪,蒋园园,袁坤,常红娟,2020)。研究发现约1/3的大学生具有中度以上的攻击行为倾向,人际信任和攻击行为负相关(郭梅英,张玉英,2011)。在面对特定的社会情景或发生利益冲突时,若个体未能形成正确的人际信任或信任受到瓦解,将产生如敌意、怀疑等不信任的态度,表现出破坏、争斗等攻击行为(林丽,张建新,2002)。同样由社会交换的互惠原则(Wu et al.,2006)可知,人际信任有障碍的个体会表现出更少的合作、回馈、亲密互动等亲社会行为,容易引发语言和行为上的攻击性(赵敏翔,王红军,董妍,牛勇,方圆,2021),更易产生焦虑和抑郁等负性情绪,影响主观幸福感。且攻击行为引发的人际冲突等压力性生活事件会导致主观幸福感的下降(陈益专,唐海波,蒲唯丹,2018)。因此,本研究假设攻击行为在人际信任对大学生的主观幸福感的影响中发挥中介作用(H3)。

综上,本研究拟系统探讨大学生人际信任对主观幸福感的影响,进一步检验亲社会行为与攻击行为的中介作用,帮助了解人际信任通过不同社会行为对个体主观幸福感可能带来的积极或消极效果,并根据当前的不足指出未来需要注意与引导的方向,为丰富大学生人际信任对幸福感的作用机制研究,提升主观幸福感提供参考。

2 研究方法

2.1 研究对象

采用整群随机抽样的方法,选取西南某省份五所高校的在校大学生为研究对象,共发放问卷2300份,剔除规律作答、无效作答的问卷后,得到有效问卷2256份,有效率98.09%。其中,男生977人(43.3%),女生1279人(56.7%);大一1100人(48.8%),大二581人(25.8%),大三397人(17.6%),大四135人(6%),大五43人(1.9%);独生子女653人(28.9%),非独生子女1603人(71.1%);城镇户口830人(36.8%),农村户口1426人(63.2%)。学生干部817人(36.2%),非学生干部1439人(63.8%)。

2.2 研究工具

2.2.1 人际信任问卷

采用由Rotter(1967)编制,丁妩瑶,彭凯平(2020)修订的中译人际信任量表(Interpersonal Trust Scale,ITS)。该量表共包含10个题目,采用1(完全不同意)~5(完全同意)的五点计分法,分数越高代表人际信任越高。在本研究中该问卷的整体Cronbach’s系数为0.674。

2.2.2 亲社会行为问卷

采用寇彧等人(2007)编制的青少年亲社会行为量表,共23个题目,采取1(完全不符合)~5(完全符合)点计分,分数越高代表亲社会行为水平越高。本研究中该问卷的Cronbach’s系数为0.908。

2.2.3 攻击行为问卷

反应性—主动性攻击问卷(Reactive-Proactive Aggression Questionnaire,RPQ)最先由Raine和Dodge(2006)编制,这里采用张万里等人(2014)修订版本。该问卷包含20题目,采取1(完全不符合)~6(完全符合)的六点计分法,分数越高代表攻击性行为越多。在本研究中该问卷的Cronbach’s系数为0.906。

2.2.4 幸福感指数问卷

采用Campell(1976)等人编制的幸福感指数量表(Index of Well-being)来测量个体的总体幸福感。该问卷包含总体情感指数和生活满意度两个问卷,共9个题目。每个题目都采用7级评分,两个分问卷得分进行加权相加后得到总体幸福感指数。问卷的得分在2.1(最不幸福)到14.7(最幸福)之间,在本研究中该问卷的Cronbach’s系数为0.920。

2.3 数据处理

采用SPSS 23.0统计软件和Hayes(2013)的PROCESS宏程序进行数据处理分析。

3 结果分析

3.1 共同方法偏差检验

为减少研究中可能存在的共同方法偏差问题,问卷在施测过程中采取匿名作答、设置反向计分题目等方式进行控制。对于回收的有效问卷数据采用Harman单因素检验法进行检验,共得到10个特征根大于1的因子,其中第一个因子解释了方差18.24%的变异,小于40%的临界标准。因此,该研究不存在明显的共同方法偏差问题。

3.2 描述性统计及相关分析

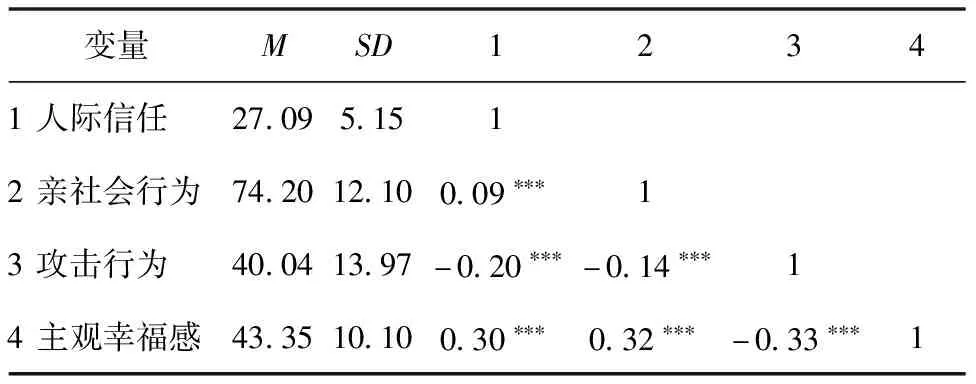

各变量的均值、标准差及相关系数如表1所示。人际信任与亲社会行为、主观幸福感显著正相关,与攻击行为显著负相关;攻击行为与亲社会行为和主观幸福感显著负相关;亲社会行为与主观幸福感显著正相关。

表1 各变量的均值、标准差及相关分析(N=2256)

3.3 亲社会行为和攻击行为在人际信任与主观幸福感间的中介作用

采用Hayes(2013)开发的SPSS宏程序PROCESS中的Model 4来检验亲社会行为和攻击行为在人际信任与主观幸福感之间的中介作用。结果表明,在控制了性别、年级、独生子女之后,人际信任能显著正向预测主观幸福感(=0.59,<0.001)和亲社会行为(=0.22,<0.001),负向预测攻击行为(=-0.54,<0.001)。当人际信任、亲社会行为和攻击行为同时预测主观幸福感时,亲社会行为显著正向预测主观幸福感(=0.22,<0.001),攻击行为显著负向预测主观幸福感(=-0.18,<0.001),此时人际信任对主观幸福感的正向预测作用依旧显著(=0.45,<0.001),中介效应和直接效应同时显著,并且a×b×c’>0,表明二者可能是互补变量,详细结果见表2。

表2 亲社会行为和攻击行为的中介效应分析

进一步的中介效应分析结果表明,整个中介模型95%的Bootstrap置信区间为[0.11,0.19],人际信任→亲社会行为→主观幸福感路径95%的Bootstrap置信区间为[0.02,0.08],人际信任→攻击行为→主观幸福感路径95%的Bootstrap置信区间为[0.07,0.13],区间均不包含0,表明中介效应显著。人际信任→亲社会行为→主观幸福感路径的间接效用为0.22×0.22=0.05,人际信任→攻击行为→主观幸福感路径的间接效用为-0.54×(-0.18)=0.10,详细结果见图1。

图1 亲社会行为和攻击行为在人际信任与主观幸福感间的中介模型

4 讨 论

4.1 人际信任对主观幸福感的关系

研究发现人际信任可以正向预测大学生的主观幸福感,这与已有研究结果一致(张冉冉,严万森,2016),人际信任水平越高,主观幸福感越好。人际信任作为一种社会支持性人际资源,是大学生友善情感的满足以及良好人际关系的重要表现,而这关系到人的幸福感,这为从人际信任角度提升大学生的幸福感提供了思考,可以从人际信任制度化着手,以规范的制度保障人们将信任内化,人们在以制度维护信任的安全环境中会增进亲社会行为,减少攻击行为,从而提升主观幸福感。

4.2 亲社会行为和攻击行为在人际信任与主观幸福感间的中介作用

人们在社会中感受到越多的尊重、支持、理解等人际信任,就可能更好地唤起亲社会性,以相应亲社会行为作为等价交换,提升主观幸福感与安全感(Hayashi,Ostrom,Walker & Yamagishi,1999)。在安全感的氛围中大学生较少感知威胁和人际紧张,自然愿意以友善的态度待人,更愿意帮助、理解他人,处理问题的情绪和应对方式也更积极,有助于大学生在助人为乐中获得幸福感。相反,当人际信任资源缺乏,人际关系紧张时,大学生容易否定自己的人际交往能力甚至滋生焦虑等负性情绪,当积累的负性情绪难以解决时,大学生会以攻击行为等负性行为来宣泄(陈益专,唐海波,蒲唯丹,2018)。大学生处于青春后期,遇事容易冲动甚至难以兼顾全面后果,当人际信任危机引发交换关系难以获得等价的积极行为时,就没有很容易发生攻击行为。攻击水平增加的大学生伴随自尊水平降低(于邦林,李娟,刘伟,高鑫,曹秀菁,2020),较难维持和同伴的友好人际关系,对集体的归属感和融入感也较差,一定程度上影响其生活满意度和主观幸福感。

研究结果显示,与亲社会行为相比,攻击行为在人际信任影响主观幸福感的路径中作用更大。人际冲突等压力性生活事件是影响主观幸福感的重要因素,面对压力与冲突时,积极的行为与态度有益于提高主观幸福感,消极的行为态度会损害主观幸福感。具备积极资源的个体可以较好适应环境,但当出现高压力性事件,个体的积极资源会迅速降低对抗风险的能力(傅俏俏,叶宝娟,温忠麟,2012)。大学生处于价值观发展关键期,面对人际信任问题时抗压能力有可能迅速下降,高校德育要培育大学生形成信任的认知,激发大学生产生乐于助人、关爱他人等亲社会行为,引导大学生面对人际关系压力时采取合理的应对方式,减少可能引发攻击的冷漠、怀疑、敌意等不信任态度。

研究发现过于追求幸福意义与焦虑、抑郁、痛苦等消极情绪密切相关(杨慊,程巍,贺文洁,韩布新,杨昭宁,2016)。因此,为避免提升主观幸福感过程中目标宽泛与模糊,过度追求幸福意义带来负面体验,可以聚焦在亲社会行为的具体指引,鼓励大学生参与友善的志愿服务活动,开展人际交往的素质拓展培训等,引导大学生面对人际关系压力时采取合理的应对方式,降低攻击水平,在追求幸福与美好生活的过程中提升道德境界,拥有更多的获得感、幸福感、安全感。

本研究还存在一些局限,如没有做人口学变量的辨析,探讨性别、年级、独生与否等变量的主效应。在后续研究中需要更清晰地做出相关的假设、分析和解释,探索人口学变量与各变量是否存在具体差异。综上,本研究考察了大学生人际信任对主观幸福感的作用中介机制,发现人际信任既直接影响大学生的主观幸福感,也可以通过亲社会行为和攻击行为间接影响大学生的主观幸福感。

5 结 论

(1)人际信任正向预测大学生的主观幸福感,人际信任水平越高,主观幸福感越好。

(2)人际信任通过增加亲社会行为提高幸福感,通过降低攻击行为提高幸福感,亲社会行为和攻击行为在大学生人际信任和主观幸福感之间发挥部分中介作用。