从皇家药典到“珍奇之橱”:《金石昆虫草木状》与明代古籍艺术化改造

2022-03-10李晓愚

李晓愚

引言:两部彩绘手抄本的关联之谜

书籍成为一种艺术,是明中叶之后兴起的风尚。当时的藏书家不再仅仅把书当作信息载体,开始关注它的物质形态,用审美的、鉴赏的眼光看待书籍。受此观念影响,一批作为独立艺术品的书籍诞生了——它们从实用中超拔出来,成为文人士大夫案头把玩的“雅赏”。《湖山胜概》《会真图》《程氏墨苑》《十竹斋笺谱》等,都是“书籍之为艺术”的代表。不过,打造一部“耳目之玩”的书籍未必全赖原创,还有一种更为便捷的方式,即对既有文本加以艺术化改造。

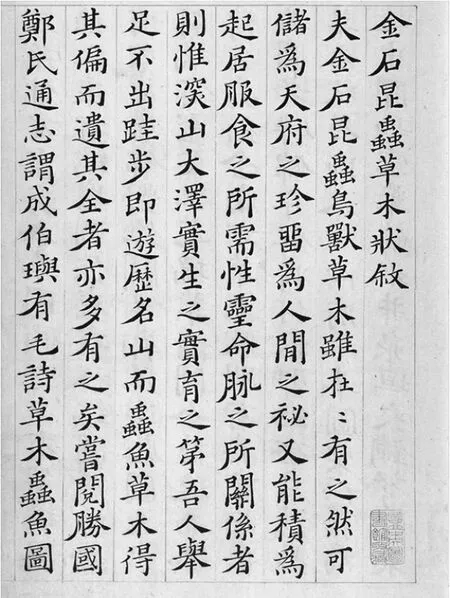

明代万历年间的彩绘手抄本《金石昆虫草木状》提供了一个书籍再造的极佳个案。这部珍贵孤本现藏中国台北“国家图书馆”,所收一千三百多幅图画,皆以工笔绘就,粉彩敷色,花草树木宛然可喜,鸟兽鱼虫栩栩如生。它们皆出自苏州才媛画家、文徵明的玄孙女文俶之手,参与制作的还有两位男士:文俶的夫婿赵均(灵均)题写了序言和各卷目录(图1),父亲文从简(彦可)则为每幅图题写了名称。赵、文二人皆以书法闻名,后来张凤翼获观此书时,忍不住感慨:“千金易得,兹画不易有。况又有灵均、彦可之笔相附而彰耶。三绝之称,洵不诬矣!”

图1 赵均《〈金石昆虫草木状〉叙》 万历彩绘手抄本《金石昆虫草木状》

《金石昆虫草木状》是件悦目怡神的艺术品,但并非原创。赵均在序言中说得明白:“此《金石昆虫草木状》乃即今内府本草图汇秘籍为之。”明代官修的本草著作只有一部,就是弘治十六年(1503)由明孝宗敕令修撰的《本草品汇精要》。这部书与《本草纲目》一并被李约瑟誉为16世纪值得注意的“两部伟大的本草学著作”。将《本草品汇精要》与《金石昆虫草木状》稍加对比就会发现,后者图像几乎全部来自前者(封三,图1、2),不过两部书的差异也很明显。一是书名。《本草品汇精要》的“本草”二字,点明这是一部药物学著作。中药材当然并不只有植物,还有动物药与矿物药,之所以冠以“本草”之名,是因为“诸药中草类最多也”。然而,赵氏夫妇将书名改为《金石昆虫草木状》,刻意回避药材主题,突出了书籍的博物学特质。二是文字。除保留目录和图像名称之外,赵氏夫妇将《本草品汇精要》中关于药物的文字全部删除。所以,在面对书中的各种动物如孔雀时,读者只会欣赏它生动传神的样子,不会想到孔雀屎是一味“主女子带下,小便不利”的药材。一旦文字缺席,视觉的愉悦感便占据了绝对上风,难怪张凤翼会在题记中对图画和书法的艺术水准大加赞美,却只字不提药材之事。

书籍物质形式的改变——换题目、删内容、改编排——会产生出人意料的意义效应。罗杰·夏蒂埃(Roger Chartier)提醒我们:“同一个文本,只要呈现形式大异其趣,就不再是‘同一个’文本。每种形式都有一套特定规范,每套规范都会根据自己的法则来区分作品并用不同方式将其与别的文本、体裁和艺术联系起来。”赵氏夫妇显然无意恢复宫廷医药秘籍的旧貌,而是将之打造成为一部性质、风格、功能迥然不同的新书。这种推陈出新的造书活动在明代十分普遍:商业市场上,利益的考量会驱动书商对旧版进行再利用;文人圈子中,复古风气会促使风雅之士翻刻宋元版珍椠。再造并非简单复制,而是一种创作:书商会对旧版做一些哪怕是象征性的改动,以满足大众对新物的追逐;文人则通过书籍再造中的异变,来显示自己的风格与品位。

本文通过考察赵均、文俶二人的造书实践,揭示明代文人如何根据自己的意图,动用独特的视觉装备(visual set-up),以独特的实践激活书籍的“可供性”(affordance)。在此过程中,赵氏夫妇同时具备“造书者”和“用书者”的双重身份,这两个身份相互叠加、随时转化:正是在使用《本草品汇精要》的基础上,才创造出了《金石昆虫草木状》;而打造《金石昆虫草木状》,也出于使用目的。当我们从“使用”的维度切入赵氏夫妇的造书实践时,一系列问题就会浮现。首先,作为“文本盗猎者”,他们从《本草品汇精要》这部药学著作中看到了什么有价值的、可以挖掘并挪用的资源?其次,他们如何创造性地对《本草品汇精要》进行转化与重构,使之从实用的中药典籍变成文人的案头雅玩?最后,赵氏夫妇着力打造《金石昆虫草木状》是出于何种意图,又如何将这部书纳入自己的需求和欲望世界中,从而完成对书籍意义的真正获取?

一、底本的来历

赵均与父亲赵宧光一样,是苏州赫赫有名的藏书家。尽管赵家收藏了不少珍贵的宋元刻本,但能得到《本草品汇精要》仍耐人寻味,毕竟此书非同寻常——它是皇家手抄本,完成后不久就深藏内府,从未付诸枣梨。康熙三十九年(1700),这部书在宫廷秘库中被发现,康熙随后命武英殿监造仿造原本再行绘录一部。这也证明《本草品汇精要》在完成的两个世纪之后,仍存放宫中。那么,身在江南的赵氏夫妇如何看到这部书并另外摹绘一部呢?

关于文俶使用的底本,一说来自高祖文徵明所摹绘的稿本:文徵明曾在《本草品汇精要》成书后进京供职,期间临摹了这部宫廷秘籍中的彩图,并带回苏州,文俶以此绘制《金石昆虫草木状》。这种观点存在诸多疑点。首先,《金石昆虫草木状》共有图画一千三百多幅,闲居寒山别业的文俶用了三年才完成摹绘,而文徵明在京三年便告归,不太可能投入如此多的时间和精力来进行这一浩大工程。其次,如果底本果真出自文徵明之手,赵均在序言中不会不提及此事。因为当文俶把文家《停云馆法帖》帖石作为陪嫁带入赵家时,她的公公赵宧光写下《书家藏法帖贞珉后》一文,骄傲地宣称这部法帖“乃文待诏先生为之冰鉴”。文徵明的声望可为赵家增光添彩,岂有隐瞒不提的道理?最后,若底本由文徵明所绘,本身就是一件珍贵的艺术品,似乎没必要再让文俶大费周章地摹绘一部。

那么,《金石昆虫草木状》的底本究竟来自何处?嘉兴鉴藏家李日华的一条日记或许可为解开谜题提供线索。万历四十三年(1615)春,李日华到苏州旅行,拜访了当地名医沈恒川。沈向他展示了一部罕见的书稿:

四月十一日:泊阊门……午刻,至新桥,访沈恒川国医。出观弘治年内府《图绘本草》四套,计四十本,自玉石部至草木禽兽介鳞虫豸,皆毕肖其形,而傅彩晕色,有天然之趣。每种列地、名、质、味、性、合、治、反、忌等目,辨析甚精。先朝留意方术,不苟如此,真盛时文物也。恒川云:“得之吴江林廷用,廷用得之一内侍。”固知金匮石室之藏,其漏逸于外者多矣。

从描述来看,李日华见到的正是《本草品汇精要》。沈医生道出了书的来历:他从吴江县林廷用那里购得,而林廷用则购自一位宫廷内侍。李日华由此感慨:“固知金匮石室之藏,其漏逸于外者多矣。”那么,这部皇宫秘藏又是如何《漏逸》的呢?目前,在海内外陆续发现多部《本草品汇精要》的传摹本。值得玩味的是,许多传摹本的卷二内容都与弘治原本差别显著,除药物分类及文字表述不同外,连插图也全然相异。如“菩萨石图”,弘治原本绘一个男子手托圆盘,仰望太阳,盘中有一块光芒四射的石头;中国国家图书馆本绘制四块平行的细长方形石头;德国柏林国家图书馆本(以下简称“德藏本”)绘制了两块菩萨造型的石头,彼此相对。学者们提出一种可能的解释是,除弘治原本之外,还有另一个底本存在,而且这个底本缺少卷二,于是传摹者干脆自创新图。那么,这部脱落了卷二的底本是否与《金石昆虫草木状》相关呢?弘治原本《本草品汇精要》卷二收录玉石部药物36种,但它们在《金石昆虫草木状》中不见踪影。显然,文俶摹绘《金石昆虫草木状》所依据的并非弘治原本,正是一部脱失了卷二的底本。

现在,我们可以尝试还原《金石昆虫草木状》底本的由来了。《本草品汇精要》除弘治原本之外,应该还存在一个副本。这个副本可能作为誊清正本的底稿,也可能为了周密保存而专门制作。编撰完成后,原本进呈,成为只供皇帝御览的中秘之籍,副本留存太医院或画院,供人观览、查阅。后来,这部副本被内侍带出了皇宫,流落民间,在辗转过程中脱失了卷二。李日华的这条日记可以证明,在万历四十三年,也就是文俶开始为《金石昆虫草木状》绘制插图的两年前,《本草品汇精要》的副本已经在苏州出现。我们虽不能断言《金石昆虫草木状》使用的底本就是沈恒川收藏的这部书(副本流出宫廷后,也可能有其他传摹本),但既然此书已经现身苏州文化圈,像赵均这样的知名藏书家很有可能听闻、观阅,乃至出资购买。

赵氏夫妇得到了一部脱失了卷二的底本,但采取的策略与其他传摹者并不相同。他们既没有根据底本的目录,从其他药典中补入卷二的文字,也没有重新创作插图,而是把弘治原本中卷二的内容统统省略。补与不补的选择背后透露出不同的造书意图:对于将《本草品汇精要》当作药典而传摹的人来说,缺失的内容会影响一部专业著作的完整性和体系性,当然要补;但赵氏夫妇压根不打算摹绘一部药典,而是要打造一部性质、功能全新的书籍,自然可以忽略脱佚的内容。换言之,这些内容对药典来说必不可少,对一部非药典的书来说却可有可无。

二、底本的潜能

在尝试解开《金石昆虫草木状》的底本之谜后,一个新的问题摆在我们面前:当赵氏夫妇翻阅《本草品汇精要》时,他们看到了什么?与所有的书籍一样,《本草品汇精要》自身并不能实现意义的达成,其意义只能来自读者。世间绝无“纯真之眼”(innocent eye),观看总会受到社会、制度、技术、阶层等诸多因素的制约。读者如何观看,不是造书者所能控制的。当然,一部书籍有多少种领会理解的方式,与书籍自身的潜能密不可分,正如夏蒂埃所言,有些文本较之其他更适合不断变换地反复使用,原因在于“著作结构开放程度不同,与不同的阅读理解构成微妙关系”。赵氏夫妇之所以能成功“盗猎”《本草品汇精要》,不仅与他们独特的阅读理解方式有关,也与这部书本身的开放程度有关。要想把握《本草品汇精要》的潜能,我们须先通晓它在中国古代的知识体系中居于何种位置。

(一)本草著作的博物特征

在现代读者眼中,《本草品汇精要》是一部医药著作,但在赵均这样的古代文人眼中,它还可能意味着什么呢?要回答这个问题,不妨先看另一部明代药典——李时珍的《本草纲目》。王世贞在序言中指出,怎么能将《本草纲目》仅仅看作一本医学知识的书籍呢?它实际上是一部“格物之通典”。这番评价一定深得李时珍之心,因为他自己也强调,尽管世人从书名上会把《本草纲目》当成医学专著,但这部书“虽曰医家药品,其考释性理,实吾儒格物之学,可裨《尔雅》《诗经》之缺”。

一部药典不只是药典,它包含着儒家“格物致知”的学问,还能成为阐释经典的工具,这应该是古代文人的共识。张炯在《神农本草经》序中就强调医药学是儒者知识结构中必不可少的部分:“儒者不必以医名,而知医之理,则莫过于儒者……孔子曰,‘多识于鸟兽草木之名’,又曰‘致知在格物’。则是书也,非徒医家之书,而实儒家之书也。”孔子提出“多识于鸟兽草木之名”,为传统博物学奠定了基石。迨至宋代,博物学逐渐发展为一门由鸟兽草木之学、金石学和古物学构成的独立学问。本草学与鸟兽草木之学密切相关,属于博物学的范畴,李约瑟就将之定义为“药用博物学”(Pharmaceutical Natural History)。在时人观念中,本草著作有助于“多识于鸟兽草木之名”,不只医生要读,儒者也应该读,如此才能成为格物致知的博物君子。

稍稍翻阅《本草品汇精要》就会发现,它在内容、分类和论述结构上都显示出博物学特征。从内容来看,虽名曰“本草”,却不止有草药,还包括矿物和动物,以及谷物、林产品、海草、藻类和隐花植物等,内容相当驳杂。从分类来看,它将药物分为玉石、草、木、人、兽、禽、虫鱼、果、米谷、菜十部,这种分类模式可以追溯到《尔雅》的“草木鸟兽虫鱼”,是一种博物学的分类方法。从具体条目的编撰来看,作者不仅会对药物的药性、颜色、药味、主治、禁忌、加工方法等加以经验性描述,还会把药物纳入文化史的脉络中进行叙说。如“广州珊瑚”(封三,图3),不仅阐明其药效和使用方法,还配有摇曳生姿的图画,并对珊瑚的独特产地和捕捞方式做了生动介绍,甚至还列以《西京杂记》中汉宫积翠池“烽火珊瑚”的典故以及《世说新语》里石崇、王恺斗富击碎珊瑚的故事。“通过这种方式,一个自然中的生物对象被悄然转化为可供阅读的文字或图像,在其所生长的自然宇宙之外,它又被放置在了一个文化的‘宇宙’之中。”

由此可见,《本草品汇精要》是一个颇具弹性的文本。它当然是一部“人命所系”的中药典籍,不过,学习药材知识、掌握治病救人的方法固然是它的使用方式,却不是唯一方式,赵均这样的古代文人完全可以用另一种眼光,将其视为一部包罗万象的博物学著作。

(二)开放而美丽的图像

赵氏夫妇以博物的眼光阅读《本草品汇精要》,但他们对文字兴趣不大,而是被书中精美的图像深深吸引,它们构成了打造《金石昆虫草木状》的主要视觉资源。看图需要动用视觉装备和专业知识。面对“广州珊瑚”,医药家看到的是一味中药材:色红,味甘,性平缓,可以去翳明目,安神镇惊,敛疮止血。赵均则未必如是,他在序言中提到,自己对《本草品汇精要》中的珊瑚图不太满意,便“易以家藏”(封三,图4)。所以,他看到的是一件奇珍异宝的古玩,进而联想到家中收藏的那株更为精美贵重的红珊瑚。

观看会因人而异,但观看体验无法全然独立于图像的可供性——一株珊瑚或是药材,或是珍玩,但绝不会是交通工具。相较于语言,图像的表意具有更大的不确定和浮动性,而一幅图像的潜能取决于它能跨越多少种不同语境。《本草品汇精要》中林林总总的图像可以被置于哪些语境呢?比如大象,在《本草品汇精要》中,它表明象牙这味药材究竟为何物(图2-1);在《毛诗名物图说》中,它可以帮助读者直观地理解《诗经·鲁颂·泮水》“元龟象齿”一句的“象”字(图2-2);在《方氏墨谱》中,它是象征太平的祥瑞(图2-3);在《异域图志》中,它是一只殊方异域的奇兽,可以满足读者对未知世界的好奇(图2-4)。

图2-1 象 德藏本《本草品汇精要》

图2-2 象 乾隆三十六年(1771)刊本《毛诗名物图说》

图2-3 象 万历十六年美荫堂刊本《方氏墨谱》

图2-4 象 明刊孤本《异域图志》

这只大象在看似无关的多种文本语境中“旅行”,但这些文本多少都带有博物学的色彩。与西方的“博物学”(natural history)概念不同,中国古代的博物学具有不同层面的诸多内涵:在经学上,它是以“多识于鸟兽草木之名”为核心的名物之学;在医药学上,是“人命所系”的本草学;而在文人生活中,又是一种雅玩和诗兴的载体。各种类别的文本,如本草著作、《诗经》《尔雅》笺注之学、鸟兽谱、花木志、异物志等,都展现出一种博物的知识趣味。正因如此,图像才可以在其间自由穿行。

当赵氏夫妇面对《本草品汇精要》中的大象(图2-1)时,可以忽略它的药用价值,在想象中自由地把它放入其他语境——它可以是祥瑞,也可以是奇兽。当然,他们也可能投以一种纯粹的审美眼光,毕竟,这只大象与书中其他图像一样,不仅是多义的,也是美丽的。前文已言,李日华见过这部书的某个副本,首先被精美绝伦的图像所吸引:“自玉石部至草木禽兽介鳞虫豸,皆毕肖其形,而傅彩晕色,有天然之趣。”这番话与其说是在描述“图”,不如说是在评论“画”——图侧重于知识的传达,画侧重于纯粹之审美。不过,二者也密切关联。图与画在唐代并未截然二分,张彦远《历代名画记·述古之秘画珍图》记载了《神农百草图》《灵秀本草图》等,正因为它们兼具图示与审美的双重价值。唐高宗时编撰的《新修本草》也有“丹青绮焕,备庶物之形容”的手绘设色插图,虽是图,却有着画的美学效果。之后,随着印刷术的普及,本草图更多转为雕版,基于技术和成本等因素的限制,艺术性逐渐衰微。《本草品汇精要》中的图像却是例外,毕竟这是为帝王打造的专属读物,为了凸显皇家地位,画师们自然要不遗余力地展现他们的绘画技巧。书中图像皆为手绘,除造型准确、色彩优美之外,还采用了一些绘画特有的表现方法——借助写生而非程式化的表达(图3-1),以局部代整体的“折枝”方式表现植物(图3-2),通过添加背景使得构图更加丰富。将这些与《本草纲目》的图绘并置(图4-1、4-2),两者高下一目了然。

图3-1 麝 德藏本《本草品汇精要》

图3-2 胡桃 德藏本《本草品汇精要》

图4-1 麝 金陵本《本草纲目》

图4-2 胡桃 金陵本《本草纲目》

(三)山海奇珍

赵均在《〈金石昆虫草木状〉叙》中提到《本草品汇精要》时,称之为“内府本草图汇秘籍”。一个“秘”字道出了这部书在他眼中的独特魅力。普通读者向来对皇城深宫、内府秘籍充满天然的好奇,一部直接流自宫廷的书籍可以最大限度地满足这种好奇心,还可以显示获得者非同寻常的社会资本。

赵均还声称,文俶以《本草品汇精要》为底本摹绘的《金石昆虫草木状》:“凡若干卷虽未能焕若神明,顿还旧观,然殊方异域,山海奇珍,罗置目前,自足多矣。”“未能焕若神明,顿还旧观”自然是谦虚之语,而“殊方异域,山海奇珍”点明了这部御制药典令赵氏夫妇着迷的另一个原因——奇。尚奇是晚明城市文化的一大特色,大众满怀热情地追寻奇人、奇事、奇景、奇器,商人和艺术家则花样翻新地去迎合变动中的趣味。晚明出版的书籍也常以“奇”为标题,如《新镌海内奇观》《拍案惊奇》《古今奇观》《绘入诸书备采万卷搜奇全书》等,正如白谦慎所言:“如果我们把晚明出版的书籍中带有‘奇’字的书名作一统计的话,不难看出‘奇’这个词在晚明是多么时髦,使用得又是多么广泛。”尚奇的时代风尚想必会影响赵氏夫妇的观看实践,当他们面对《本草品汇精要》中许多稀奇罕见的图像时,看到的未必是药材,很可能是奇珍。

要理解《本草品汇精要》的图像之奇,我们必须抛却现代人的知识,以时人的眼光去观看。书中的许多珍禽异兽如孔雀、狮子、犀牛等一定令赵氏夫妇眼前一亮。以狮子为例,明代其他书籍中的狮子图,都是依凭各类“狮形物”而非真实物种绘制。因狮子原产非洲,明朝通过进贡偶有一二,宫外之人很难见到,图绘者只能通过夸张变形的狮子器物间接描绘——《本草纲目》和《三才图会》取材于石狮(图5-1、5-2),而《图绘宗彝》更接近舞狮图(图5-3)。还有犀牛,它在古代中国极其罕见,但犀牛角因装饰和药用功能而为人所知,明人往往根据名称和文献想象犀牛的样子,认为犀牛就是像牛一样的动物,再配上角(图6-1—图6-3),它在图像上的最大特征是“犀角是真实的犀角,犀牛则是想象中的犀牛”。这种望文生义的绘图方式制造出了许多文本怪物:海马就是“像马一样的动物”,在海里奔腾;海豚、江豚就是“像猪(豚)一样的动物”,添上鱼鳍,在波浪中漂流;鸵鸟就是“既像骆驼又像鸟”,把骆驼的身体和鸟的翅膀组合起来。可以想见,当一个明人看到文俶临摹《本草品汇精要》中这些动物的真实形象时(封三,图5—图8),会受到多么强烈的视觉震撼。

图5-1 狮子 金陵本《本草纲目》

图5-2 狮子 万历三十七年刊本《三才图会》

图5-3 狮子 万历三十五年夷白堂刊本《图绘宗彝》

图6-1 犀牛 金陵本《本草纲目》

图6-2 犀牛 万历滋兰堂刊本《程氏墨苑》

图6-3 犀牛 万历三十七年刊本《三才图会》

《本草品汇精要》之所以能收录栩栩如生的动物图像,正是因为它乃内府秘籍。明代建立了庞大的朝贡体系,来华朝贡的国家会进献各地出产的珍禽异兽,内府也设立了专门机构负责管理和饲养这些动物。它们是祥瑞,象征天下太平;它们是贡品,代表万国臣服;它们是驯兽,展示帝国威仪;它们是玩好,用来娱乐君主。它们还是画院画师们写生的对象,被画入了御制药典中。明代的尚奇文化包含着对外国输入事物的普遍兴趣,除珍禽异兽、奇花异草之外,艾纳香、降真香、安息香、苏合香、龙脑香、底野迦等舶来品的图画,以及画师在这些图画中特别添加的远国异人的形象(图7),都毫无疑问地增加了《本草品汇精要》“奇”的魅力。

图7 苏合香 德藏本《本草品汇精要》

全球贸易和政治宗教网络在16—17世纪的扩张,冲击并重构了明人的世界观念,也激发了他们对异域知识的好奇。当我们以尚奇的“时代之眼”(Period Eye)来审视《本草品汇精要》的图像,或许就能明白它们对于赵氏夫妇意味着什么。身处那样一个重新奇、想象和眼界的时代环境中,赵氏夫妇在内府秘籍中不仅看到了药材,更看到了日常经验中难以接触到的人和物。或许正是这些纸上奇珍,启发他们去创造一部新的书籍,一部融合博物知识与艺术趣味的作品。

三、打造纸上的“珍奇之橱”

《本草品汇精要》是一部药典,但它的博物学特征和丰富的图像使之成为一个充满潜能的底本。不过,一部书的用途都是潜在的,其实现与转化皆有赖于书籍使用者的实践。《本草品汇精要》的传摹本大都亦步亦趋地复制原书,也有一些从中选取部分内容,再与其他内容合并为一部新书。但赵氏夫妇选择了一种独特的使用方式——利用这些图像,打造一个纸上的“珍奇之橱”(cabinet of curiosities)。

(一)分门别类

16—17世纪,欧洲的富有阶层热衷于收藏各种生物标本、古代文物、异域奇珍,并将五花八门的藏品安置在特定房间或特制橱柜中。这些“珍奇之橱”被视为现代博物馆的前身。明代文人也有与之相似的实践,他们热衷于构建图像志的知识体系,《三才图会》《方氏墨谱》《程氏墨苑》《十竹斋笺谱》以及各种图文并茂的日用类书都可以被视为纸上的“珍奇之橱”。

收藏家在获得藏品之后要将它们分门别类,书籍编撰者也必须考虑如何对图像进行归类和排列。分类既反映作者的立意构思,也赋予图像意义:一株珊瑚,在《本草品汇精要》中被归入“玉石部”,是一味药材;而在百科全书《三才图会》中,它被置于“珍宝”卷,是一件祥瑞。因此,“珍奇之橱”具备双重功能:不仅仅要定义、发现并占有奇珍异宝,还要将这些物品安置在特定的语境中,为之灌注意义。

《金石昆虫草木状》是赵氏夫妇精心打造的一座纸上“珍奇之橱”。从这个“便携式博物馆”出发,我们可以考察明人如何对图像加以搜集、归类和分级。它基本沿用了《本草品汇精要》的分类方式,这并非为了省事,而是因为本草药典的基本框架与其他博物学书籍一样,采用的正是“矿物、动物、植物”的自然分类法。归类之后,还要分级,《本草品汇精要》将每一类药材分为上、中、下三品,这可视为一种人为分类法。药学著作的这种分级方式可以追溯到汉代的《神农本草经》,此书按照药性将药物分为上、中、下三品,并赋予形象的比喻:上品的药物称作“君”,中品的药物称作“臣”,下品的药物则称作“佐使”。“品”不仅是分级方式,更是古典文化的一个重要概念,“它把铨量衡鉴和高下等级结合起来,表达为一种独特的分类眼光和幽细的审美感受”。不过,赵氏夫妇放弃了这种“上中下”的分级方式,大概是因为书中物品脱离了医药的具体情境,被放置在一个更为广阔暧昧的博物语境中,缺乏统一的评价标准而难以区分高下。此外,书中的图画皆出自文俶之手,精美非常,若从艺术角度观看,更无分级的必要。于是,赵氏夫妇采用了一种便易的方法:对涵盖内容较多的类别,只是简单地用数字区分,如虫鱼一、虫鱼二。

(二)易“玉石部”为“金石”

虽然大致沿用了《本草品汇精要》的自然分类体系,但《金石昆虫草木状》在一个类别的名称上做了改动:将“玉石部”改为“金石”。虽然“金”“玉”只是一字之差,却意味着这一类中所有图像的意义都发生了变化——玉石代表药材的自然属性,而金石代表一门与古物研究和赏鉴相关的学问。能指的改变,意味着所指呈现为一种全新的意义:它们不再是治病的中药,而成为文人士大夫研究和赏鉴的对象。

金石学是一门以古代青铜器和石刻碑碣为研究对象的学问。这门学问发端于宋朝,包含“研究”和“鉴赏”两个方面,而明人对金石的兴趣渗透于日常生活之中。赵均本人就耽迷于此,他常常“出而与宾客搜金石,论篆籀,问奇字,访逸典,长日永夕,无所俚赖”(钱谦益《赵灵均墓志铭》)。赵均曾阐述对这门学问价值的理解:“千秋典据所赖者,金石;古人面目所见者,书翰。书翰非金石不传,典据非金石不远。是以鼎彝碑碣,谷变陵迁,时移世易,彼之存于天下,犹古人之复生于今日也。”他还表达了对古物的痴迷:“每得残碑,片言只字,等之天球河图。”正是金石学家的身份赋予赵均一种独特的眼光,使他看到了《本草品汇精要》“玉石部”的药材,诸如铜镜、秤锤、古钱、铜弩牙的另一种属性。当他用“金石”二字召唤出这一属性时,这些东西就不再是实用性的药材,而是成为供人赏鉴的古物。

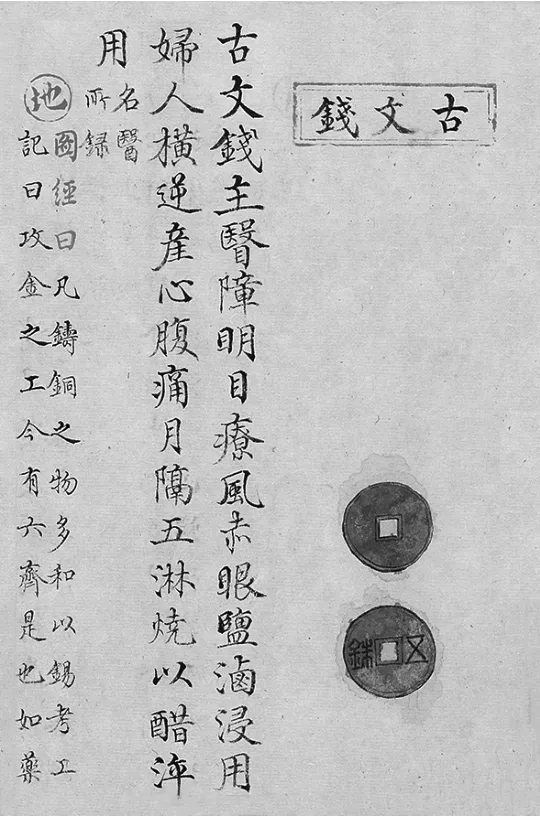

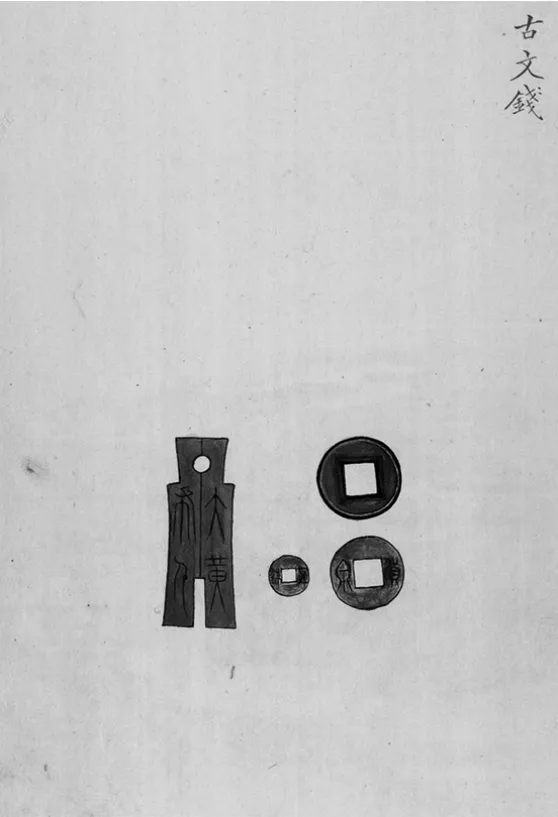

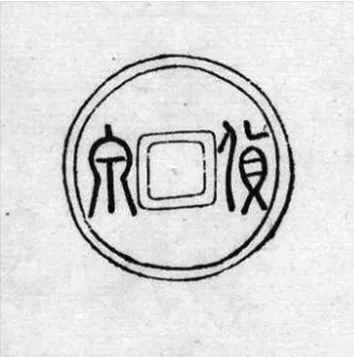

除替换类别名称之外,赵氏夫妇还做了一个改动:“若五色芝、古铢钱、秦权等类则皆肖其设色,易以古图。”亦即在保留设色的同时,用“古图”替换了原有的一些图像。至于古图是什么?来自哪里?为什么要进行替换?赵均没有直言。不过,赵家藏书甚富有,所藏金石拓片与孤本秘籍驰名江南。赵均在所著《金石林时地考》自序中坦言,这部书的编撰就利用了家中所藏的宋代金石学著作。寻着这个线索,我们在宋代金石图谱中找到了替换图像的来源。铜锡镜鼻(图8-1)取自《宣和博古图录》中汉代的海马葡萄鉴(图8-2)。秤锤(图9-1)图像从吕大临《考古图》中的秦权挪移而来(图9-2)。《本草品汇精要》的秤锤(图9-3)为明代常见造型,被视作药材,自无不可,但以金石标准来衡量,显然不够古雅,于是赵氏夫妇从宋代图谱中借来秦始皇统一全国度量衡时用的秦权。还有古文钱,《本草品汇精要》中只绘有两个汉代五铢钱(图10-1),《金石昆虫草木状》(图10-2)则又从洪遵《泉志》中搬来王莽改制时铸造的布币和货泉(图11-1、11-2)。“易以古图”是个一举两得的编纂策略:一是增强了图像的金石属性和审美效果,二是可以显示赵均深厚的金石学素养。

图8-1 铜锡镜鼻 万历彩绘手抄本《金石昆虫草木状》

图8-2 海马葡萄鉴 汉万历十六年泊如斋刊本《泊如斋重修宣和博古图录》

图9-1 秤锤 万历彩绘手抄本《金石昆虫草木状》

图9-2 秦权 乾隆黄氏亦政堂校刊本《考古图》

图9-3 秤锤 德藏本《本草品汇精要》

图10-1 古文钱 德藏本《本草品汇精要》

图10-2 古文钱 万历彩绘手抄本《金石昆虫草木状》

图11-1 布币 洪遵《泉志》

图11-2 货泉 洪遵《泉志》

(三) 植入“古玩”

赵氏夫妇对《本草品汇精要》的图像还有一类改动:“珊瑚、瑞草诸种,易以家藏。”即把自家收藏的古玩奇珍植入《金石昆虫草木状》。赵均的言语间透露着对自家藏品的得意,同时也道出一个事实,即明代金石雅赏的范围不断扩大,从青铜器和石刻碑碣,延伸到古琴、古砚、古窑器、古漆器、古锦、古画等诸多物品,这种对古物的热情体现在许多以“鉴古”为主题的绘画中。仇英的《竹院品古图》描绘了若干文人士大夫在竹院中玩古鉴珍的景象(图12),画中除各种青铜器之外,还有簋式炉、直口瓶、青瓷茶盏、伶官式古琴、髹漆红盏托等器物,一株摇曳多姿的红珊瑚被插在一个青铜觚内,外观与《金石昆虫草木状》中所载类似。

图12 仇英 竹院品古图16 世纪 册页 绢本设色41.4×33.8cm 故宫博物院藏

赵家的寒山别业中藏有不少古玩,尽管没有藏品的详细清单,但有两条文献可以提供些许信息。赵氏夫妇过世后,他们的独生女儿赵昭为生活计,不得不变卖家藏,据汪珂玉《珊瑚网》卷九“赵子昂书陶诗”条记云:“崇祯癸未重九日,寒山赵子惠来吾禾,访女史黄皆令,携其先凡夫(赵宧光——引者注)所遗物欲售,余因得观此卷,并衡山手录《甫田全集》,李北海墨迹,宋元人画,及古澄泥研,作阴阳对扇开合,宋做白玉飞鸾,杨萱彩描漆囊,鱼耳宣炉种种。”又《珊瑚网》卷三五“黄鹤山樵清渰垂钓图”条记云:“此图为姑苏寒山赵氏家藏,其女孙字子惠者,于癸未菊月携过禾中。尚有宋人《西母像》,冠服殊古雅。元柯丹丘《墨竹》,潇洒多出尘之致。赵仲穆《画美人题笺》,得苏汉臣姿态而锦文绝非庸笔可到。周东村《武王梦卜图》疑是周官白描。仇实甫作《钟馗策蹇》,虽赝,乃后随鬼卒肩一大筐,筐内缚诸魑魅,有数小足挣筐外,幻甚。”赵孟頫与李邕的墨迹、文徵明手录《甫田全集》、王蒙《清渰垂钓图》、宋人《西母像》、柯九思《墨竹》、赵雍《画美人题笺》、周臣《武王梦卜图》,还有古砚、玉雕、漆囊、宣炉等。这些是赵昭在前往嘉兴的旅途中所携带并打算出售的古物,虽然种类、数量都有限,品质却相当不俗。我们可借此管中窥豹,遥想一下寒山所藏之富。

与“易以古图”一样,“易以家藏”也是个聪明的方法:既提升了书中图像作为古物的审美价值,也以一种优雅含蓄的方式宣告了自己对艺术奢侈品的占有。赵氏夫妇将“内府本草图绘秘籍”与自家古籍珍玩中的图像资源结合,其中既有自然之物,也有金石古玩。这种自然与历史的组合方式展示出明代博物文化的两大维度:“格物”与“格古”。一个真正的博物君子不仅要掌握鸟兽草木等自然知识,还要懂得欣赏往昔创造的古雅之物。然而,与注重探索发现、身体力行的西方博物学家不同,一个明代的博物学者并不需要田野考察。赵均说得明白,金石昆虫鸟兽草木“则为深山大泽实生之、实育之”,读书人“足不出跬步,即游历名山,而昆虫草木得其偏而遗其全者,亦多有之矣”,他们经常藏身书斋,即使去往田野,也不可能搜齐各种标本。所以最便捷的方法就是打造一个纸上博物馆,足不出户,卧游其间。

(四)艺术家的参与

明代文人徐汧和张凤翼都打开过这座“珍奇之橱”,不过他们的体验各有侧重。徐汧认为《金石昆虫草木状》有一个重要功能:“后之学者倘有志于格物以致其知,坐一室之中如涉九州四海之广,其必观此而有得也夫。”张凤翼则被书中文俶的绘画、赵均和文从简的书法所吸引,盛赞道:“三绝之称,洵不诬矣!”可见,《金石昆虫草木状》既是纸上博物馆,又是纸上艺术馆,不仅能让观看者获得智识上的乐趣,还能让他们享受到审美的愉悦。

赵氏夫妇的一系列做法都显示出艺术品的创作意图。书中图像全部由文俶亲笔摹绘。文俶是明代颇有名气的闺阁画家,“所见幽花异卉、小虫怪蝶,信笔渲染,皆能摹写性情,鲜妍生动”。赵均在序言中强调妻子的家学渊源:“余内子文俶自其家待诏公(文徵明——引者注)累传,以评鉴翰墨、研精缃素,世其家学,因为图此。”虽说是根据《本草品汇精要》临摹,文俶却也展现出不俗的功力:造型谨细,设色精雅,风格上则承袭了文氏家族一贯的清逸秀润。张凤翼认为这部书“于画家十三科可谓无所不备矣”,他将文俶画中的妙处一一颂扬,并感慨“千金易得,兹画不易有”,完全是以欣赏艺术品的眼光来看待这部书。他还特别提到,此书的艺术价值“又有灵均、彦可之笔相附而彰耶”。书的序言和目录是赵均题写的,每幅图的名称则出自文俶的父亲文从简之手:“一则用墨,一则用硃,序目之书法远追松雪、近拟六如,而标题之点画遒劲,繇待诏而进于率更,二者已据绝顶。”两人题字的书法风格有所区别:赵均的书风圆润优雅,可以追溯到赵孟頫(图13);文从简的字棱角鲜明、点画遒劲,接近欧阳询的风格(图14)。两种书体,一墨一朱,与文俶的彩画映照,更显得色彩斑澜,娱目怡情。

图13 赵均书法 万历彩绘手抄本《金石昆虫草木状》

图14 文从简书法 万历彩绘手抄本《金石昆虫草木状》

除绘画与书法之外,《金石昆虫草木状》的版式设计也充满艺术性。尽管书中图像全部来自《本草品汇精要》,但赵氏夫妇去掉了所有的说明文字。因为当图像与语言同时在场时,语言往往成为罗兰·巴特所称的“锚点”(anchorage),强劲主导着图像的意义。赵氏夫妇所做的就是拆除这个锚点,把图像从医药的语境中解放出来,使之获得跨语境的自由。此外,赵氏夫妇还将图像放大,并移至页面的显著位置,更像是绘画册页中的一帧。文本形式和布局的变化会成就新的读法,创造新的读者,赋予书籍新的用途。《金石昆虫草木状》不再是一部供人阅读的书籍,而是一件充满文人情趣的艺术品,供人欣赏、展玩、品题。

赏玩书籍是明代兴起的风尚。前述《竹院品古图》中有个细节耐人寻味:文人雅士们面前的画案上放有一本团扇册页、四个手卷和一函书籍。这函书籍给了我们一个重要提示:自明代中期开始,随着复古之风的盛行,书籍与青铜、瓷器、古琴、书画等一并成为古玩的一部分(图12)。因此,我们应当把赵氏夫妇的造书实践放置在“书籍之为艺术品”的传统中去考察。这一观念的流行不仅推动着像赵均这样的文人竭力搜藏古籍,还会引导他们用鉴赏的眼光看待书籍,并将这种艺术眼光带入书籍制作中去。除《金石昆虫草木状》之外,赵均还再造过宋版《玉台新咏》。尽管是翻刻,他却没有原样复制,而是对文字和行款进行了少量改动与整饬,狭行细字,优雅清贵,甚至连每部书的用纸都不同。正是通过这些别具匠心的“异变”,赵均在古籍再造的过程中显示出自己独特的艺术品位。

四、“使用”的意图

我们分析了赵氏夫妇如何挖掘底本的潜能,通过各种挪用策略,打造出一部全新的书籍。不过,在考察赵氏夫妇如何使用《本草品汇精要》之后,还有一个问题不可忽略:他们为何要花费巨大精力打造《金石昆虫草木状》,又会如何使用它呢?

赵均的序言为我们揣测造书意图提供了线索。这篇短短的序言两次提到了同一个地方——寒山。一处在正文中,赵均声称“余家寒山”,另一处是结尾落款“万历庚申五月既望赵均书于寒山兰闺”。寒山位于苏州天平山北、支硎山下的山谷中,是《金石昆虫草木状》的成书之所。寒山别业的开创者是赵宧光,这座园林既是赵宧光为死去双亲选定的安居之所,更是绝意仕途的他为提升个人声望而构筑的根据地。

在赵氏父子生活的时代,江南的造园风尚十分兴盛,一座精美的园林几乎成为士大夫阶层体面生活的“标配”。如何在激烈的造园竞赛中显示出胸中丘壑,以区别于那些一掷千金的富商俗吏,是寒山别业的两代主人所面对的挑战。一座高雅的园林需要什么呢?钱谦益《瞿少潜哀辞》说:“士大夫闲居无事……居处则园林池馆,泉石花药;鉴赏则法书名画、钟鼎彝器。”文震亨也强调,居所除“亭台具圹土之怀,斋阁有幽人之致”之外,还要“种佳木怪箨,陈金石图书”,如此方能“令居之者忘老,寓之者忘归,游之者忘倦”。总之,奇花异木和金石古玩,一样也不能少。珍稀的自然之物与人工之物,寒山都不缺乏。赵宧光《寒山志》说此地“春末夏初,奇花满谷,郁蓝丹粉,馥郁芳菲,入望都成绮縠”,说的是自然之物;钱谦益在《赵灵均墓志铭》中提到寒山别业的藏书之处“小宛堂”,那里“芸签缥带,亦如所谓连舻累舳”,说的是人工之物。这些装饰物和收藏品为赵氏父子的胸中丘壑提供了肉眼可见的明证,也提升了寒山别业的文化声望,使之成为晚明苏州的一个文化地标,时人言“过吴门者以不登寒山、不谒凡夫先生为欠事”。

然而,仅仅拥有一座如画般的园林,似乎还不够。文人士大夫往往还会打造一座纸上园林,以实现对实体园林的象征性占有。高居翰在讨论古代园林绘画时指出,以图像的形式表现一座园林,在中国有着悠久的传统,明代风气尤盛,“如同肖像画可以为画中人物增添荣耀一样,一幅园林绘画也可以提升园林的意义与价值。它是一件园主可以拿来向客人们展示,引起众人欣赏和赞叹的作品”。《金石昆虫草木状》看上去与当时常见园林绘画很不相同:既没有直接展示园林景致,也没有采用立轴、手卷、册页等园林绘画常见的形式。但我们仍然可以将之视为一座纸上园林,因为它不仅是“在”寒山,更是“为”寒山而被生产出来的。那么,这部精美绝伦的书籍究竟能为寒山做些什么呢?

首先,它含蓄地展示了寒山拥有的静态物品。赵均提到:“余家寒山,芳春、盛夏、素秋、严冬,绮谷幽岩,怪黾奇葩,亦未云乏,复为《山中草木虫鱼状》矣续之。”从中可知,在完成《金石昆虫草木状》之后,文俶还绘制了另一本书《山中草木虫鱼状》,专门描摹寒山中的草木花虫,这两部书其实是互为一体的姊妹篇。尽管描摹寒山动植物的书已不可见,但赵均的话暗示我们,寒山别业中的奇花异植,是搜罗了“殊方异域,山海奇珍”的御制《本草品汇精要》都无法囊括的。此外,还有金石古玩。赵氏夫妇把底本中的部分图像,或易以古图,或易以家藏,如此安排是以图像的方式,展示寒山的丰富的古物收藏和园林主人的胸中丘壑。

其次,《金石昆虫草木状》还展现了寒山主人的动态文化实践。这部书的策划和生产表明,拥有一件珍贵文物最好的方式,不是将之秘密庋藏,而是用艺术的方式将其再造。赵氏夫妇不仅拥有诸如《本草品汇精要》这样传自宫廷内府、堪称“盛时文物”的珍贵手抄本,还能够使之从一部药典“脱胎换骨”为一件艺术品,这才是一种更具创造性的占有。

在打造《金石昆虫草木状》的过程中,赵氏夫妇特别邀请文俶的父亲文从简加入。三人联手的创意,并非仅出于美学的考量,还隐藏着更深刻的社会动机。赵均与文俶的结合是吴门两大文人世家的联姻。赵均、文俶承袭了家学——赵深谙金石之学,文擅长绘画之法,夫妇二人的才华相得益彰,堪称“伙伴式婚姻”的典范。如何将赵、文两家联姻所带来的文化优势展现出来呢?这部由父女、翁婿、夫妻合作完成的书籍就低调地传达了家学传承、世家联姻以及伙伴式婚姻等丰富信息。

《金石昆虫草木状》是手抄而非刊印的书籍,想要一睹其真容,就必须亲往寒山别业。杨廷枢在为此书题写的序中称:“灵均夫人画《金石昆虫草木状》甫毕,四方求观者,寒山之中若市。名公巨卿咸愿以多金易之。”这一融合了博物趣味和审美价值的纸上“珍奇之橱”吸引许多游客前来观瞻,提升了寒山的文化声望。

最后,作为一件艺术品,《金石昆虫草木状》对女主人文俶来说也有着特别的用途,显示出明代江南的精英阶层借助文化资本形成与社会之间的互动关系。文俶红颜薄命,四十一岁便香消玉殒,《金石昆虫草木状》是她在二十四至二十七岁之间绘制而成的,成为一生中最重要的作品之一。一千三百多幅图画,涉及动植物、人物、金石、山水等各种题材,有些画中还有复杂的场景,临摹过程全面锻炼了文俶的绘画技能。书籍完成之后,她的艺术声望也得以奠定,“吴中闺秀工丹青者,三百年来推文俶为独绝云”。艺术声望的提升同时会带来经济效益,钱谦益《赵灵均墓志铭》专门提到:“(文俶——引者注)摹内府《本草》千种,千日而就。又以其暇画《湘君捣素》《惜花美人图》,远近购者填塞。贵姬季女,争来师事,相传笔法。”一方面,“远近购者填塞”,以谋得一件文俶的作品为荣;另一方面,豪门富户的年轻女子纷纷想拜文俶为师,请她传授笔墨。在文俶的女学生中,有一对来自江阴的周淑祜、周淑禧姐妹,尤为出色。据《无声诗史》记载:“盖二女尝师赵文俶,其彩毫娟秀,如天女散花,若祜、若禧,无忝出蓝之誉矣。”在文俶的绘画教学中,《金石昆虫草木状》被当作教材使用,据朱彝尊《静志居诗话》记载:

近赵凡夫子妇文俶端容,设色画本草曲臻其妙。江阴周荣公二女淑祜、淑禧临之,亦成绝品……今文俶真迹尚有存者,周氏姊妹花草,见者罕矣。

周氏姐妹临摹的《本草图谱》,图画皆取自《金石昆虫草木状》,文字则由周氏姐妹的父亲周荣起从一些本草书籍中摘录。有趣的是,故宫博物院藏有两姐妹合绘的花果四条屏(图15-1),经考证这正是由《本草图谱》中散逸出的图画重新装裱而成的(图15-2、15-3)。

图15-1 周淑禧、周淑祜《花果图》 之“猕猴桃”清 条屏 绢本设色 21.4×19.2cm 故宫博物院藏

图15-2 猕猴桃 万历彩绘手抄本《金石昆虫草木状》

图15-3 猕猴桃 德藏本《本草品汇精要》

由此可见,《金石昆虫草木状》的用途多样,兼具物质性与象征性。它是可以给人带来智识乐趣的博物书籍,是可以令人获得视觉享受的艺术珍品,是可以用于绘画教学的画谱或创作的蓝本,还是“客体化了的文化资本”(objectified cultural capital),对提升寒山别业及其主人的社会声望大有裨益。

结语

本文从两部静态的手绘本——《金石昆虫草木状》和它的底本《本草品汇精要》出发,爬梳其生产、流通和使用的动态实践过程,剖析以赵氏夫妇为代表的明代文人如何进行古籍再造。在这一过程中,三个因素发挥了重要作用:《本草品汇精要》和赵家丰富的藏品提供了改造的物质性基础,赵氏夫妇的艺术眼光和才华成为改造的创造力来源,而赵、文两大家族的名望则提升了这部再造之书在文人圈中的影响力。通过考察这一个案,可以看到一部书籍如何在不同的知识系统中移动,形式如何被接受并再造,意义如何被剥离又重塑。当然,这一切都离不开人的实践。因此,我们不妨将作为物品的书籍视为“人们在历史中共同行动的时刻之凝聚”,只有以书籍为线索,追溯它形成的轨迹以及凝结其中的行动与观念,才能由“物”抵“人”;只有理解“人”的实践方式及其意图,“物”的意义与价值才能更为清晰地显现。

在《金石昆虫草木状》的打造过程中,赵氏夫妇是充满创造力的使用者,他们对底本的使用方式可以用两个词来概括:“盗猎”和“挪用”。盗猎是一种主动积极的阅读行为,是对文本毫无礼节的洗劫,只掠走那些对自己有用或有快感的东西,读者“在属于别人的土地之间迁徙,就像游牧民族在并非自己写就的田野上一路盗猎过去,掠夺财富以获得自我的享受”。赵氏夫妇主动忽略了《本草品汇精要》中与医药有关的全部内容,只“掠走”大量精美的图像。他们不仅要与《本草品汇精要》的编撰者争夺对文本意义阐释的控制权,还以既有文本为基础裁制出一部新书,使之服务新的目的,表达新的意义,打动新的读者。这就是夏蒂埃所说的“挪用”,即对相同物品、相同观念和相同行动的区别对待与多元化使用。挪用的视角可以帮助我们更好地理解图像:图像不是单一的、静态的、意义固定的,而是开放的、动态的,处于不断生成之中。《金石昆虫草木状》对《本草品汇精要》的图像挪用有着较为清晰的线索可寻,然而,随着明代木刻版画的蓬勃发展,挪用变得愈加便捷,图像的跨时空、跨媒介、跨语境旅行非常频繁,且呈现出非线性、难以预测的特点,比如前文提到的那只穿越不同语境的大象,我们就很难把握它的图式来源和挪用过程。

旅行中的图像不再是稳定之物,它的意义和功能始终处于变动之中。不过,图像本身并无自主性,对它的挪用与转译都有赖于人的实践。在利用御制药典打造纸上“珍奇之橱”的过程中,赵氏夫妇既带有自己的视觉习惯、欲望喜好、社会关系和利益考量,也受到造园竞赛、古物收藏、书籍之为艺术等社会风尚的影响。“使用”不仅定义了书籍,也定义了使用者自身。赵氏夫妇通过对文化资本的娴熟运用创造出了《金石昆虫草木状》,并通过“使用”完成了对书籍意义的获取。《金石昆虫草木状》既诞生于寒山,又服务于寒山。即便赵家别业早已化为瓦砾,这座纸上的“珍奇之橱”依然存其迹于天壤间,让寒山之名长久流传。

注释

① 范景中:《从艺术的观念看书籍史》,《新美术》2021年第2期。

②㊽㊾ 张凤翼:《〈金石昆虫草木状〉序》,赵均、文俶:《金石昆虫草木状》,台北“国家图书馆”藏明万历彩绘手抄本。

③㉔㉗㊳㊴㊸㊹㊼[60] 赵均:《〈金石昆虫草木状〉叙》,《金石昆虫草木状》。

④㉑㉝ 李约瑟:《中国科学技术史》第6卷第1分册,科学出版社、上海古籍出版社2006年版,第255页,第191页,第206—207页。

⑤ 唐慎微:《证类本草》,中国医药科技出版社2011年版,第1页。

⑥ 刘文泰等:《本草品汇精要》卷二八,德国柏林国家图书馆藏清代复钞彩绘本。

⑦⑯[51] 罗杰·夏蒂埃:《书籍的秩序》,吴泓缈、张璐译,商务印书馆2013年版,第2页,第97页,第96页。

⑧ 何予明:《家园与天下:明代书文化与寻常阅读》,中华书局2019年版,第171页。

⑨[70] 亨利·詹金斯:《文本盗猎者:电视粉丝与参与式文化》,郑熙青译,北京大学出版社2016年版,第23页。

⑩ 曹晖:《〈本草品汇精要〉之药图万历传摹本〈金石昆虫草木状〉考察》,《本草品汇精要校注研究本》,华夏出版社2004年版,第728—731页。

⑪ 赵均在《〈金石昆虫草木状〉叙》中称,文俶的摹绘“始于丁巳(1617),讫于庚申(1620),阅千又余日,乃得成帙”(《金石昆虫草木状》)。

⑫ 王壮弘:《帖学举要》,上海书店出版社2008年版,第105页。

⑬ 李日华著,屠友祥校注:《味水轩日记校注》,上海远东出版社2011年版,第498页。

⑭ 郑金生:《明代画家彩色本草插图研究》,《新史学》2003年第4期;刘悦:《国家图书馆藏明抄彩绘本〈本草品汇精要〉版本考察》,《文津学志》2018年第1期。

⑮ E.H.贡布里希:《艺术与错觉——图画再现的心理学研究》,林夕、李本正、范景中译,湖南科学技术出版社1999年版。

⑰ 王世贞:《〈本草纲目〉序》,李时珍:《本草纲目》,明万历二十四年金陵胡承龙刻本。

⑱ 李时珍:《〈本草纲目〉凡例》,《本草纲目》。

⑲ 张炯:《〈神农本草经〉序》,《神农本草经》,人民卫生出版社1982年版,第1页。

⑳ 孔令伟:《博物学与博物馆在中国的源起》,《新美术》2008年第11期。

㉒㉕ 许玮:《宋代的博物文化与图像》,中国美术学院2011年博士学位论文。

㉓ 刘文泰等:《本草品汇精要》卷三。

㉖ 苏敬著,尚志钧校:《新修本草(辑复本)》,安徽科学技术出版社1981年版,第13页。

㉘ 白谦慎:《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》,生活·读书·新知三联书店2006年版,第14—25页。

㉙ 陈元朋:《传统博物知识里的真实与想象:以犀角与犀牛为主体的个案研究》,(台湾)《国立政治大学历史学报》2010年第5期。

㉚ 杨永康:《百兽率舞:明代宫廷珍禽异兽豢养制度探析》,《学术研究》2015年第7期。

㉛ Michael Baxandall,Oxford:Oxford University Press,1988.

㉜ Patrick Mauriès,London:Thames& Hudson,2019,p.25.

㉞ 范景中:《中华竹韵》,中国美术学院出版社2011年版,第177页。

㉟ 姚淦铭、王燕编:《王国维文集》第4卷,中国文史出版社1997年版,第124页。

㊱㊻[53][56][64] 钱谦益著,钱曾笺注,钱仲联标校:《牧斋初学集》,上海古籍出版社1985年版,第1383页,第1383页,第1690页,第1383页,第1383页。

㊲ 赵均:《〈金石林时地考〉原序》,《金石林时地考》,清文渊阁《四库全书》本。

㊵ 如尤求《品古图轴》(故宫博物院藏)、仇英《竹院品古图》(故宫博物院藏)、崔子忠《桐阴博古图》(台北故宫博物院藏)、杜堇《玩古图》(台北故宫博物院藏)等。

㊶㊷ 卢辅圣编:《中国书画全书》第5册,上海书画出版社1993年版,第800页,第1084页。

㊺ 徐汧:《〈金石昆虫草木状〉序》,《金石昆虫草木状》。

[50] Roland Barthes,trans.Stephen Heath,London:Fontana,1977,pp.38-41.

[52][62] 杨廷枢:《〈金石昆虫草木状〉序》,《金石昆虫草木状》。

[54] 文震亨:《长物志》,浙江人民美术出版社2011年版,第23页。

[55] 赵宧光:《寒山志传》,《丛书集成续编》第39册,上海书店出版社1994年版,第301页。

[57] 文秉:《姑苏名贤续记》,(台湾)艺文印书馆1971年版,第143页。

[58] 李晓愚:《“园可画”与“画可园”:论晚明士大夫在造园竞赛中的创新策略》,《学海》2019年第6期。

[59] 高居翰、黄晓、刘珊珊:《不朽的林泉:中国古代园林绘画》,生活·读书·新知三联书店2012年版,第61页。

[61] 关于明代中叶后兴起的“伙伴式婚姻”(companionate marriage),参见高彦颐:《闺塾师:明末清初江南的才女文化》,李志生译,江苏人民出版社2005年版。

[63] 张庚:《国朝画征续录》卷下,清乾隆四年(1739)墨松斋刻本。

[65] 姜绍书:《无声诗史》卷五,于安澜编:《画史丛书》第3册,上海人民美术出版社1963年版,第86页。

[66] 汤漱玉:《玉台画史》卷三,《画史丛书》第5册,第31页。

[67] 《本草图谱》现存五卷,三卷藏于中国国家图书馆,两卷藏于中国中医科学院图书馆。

[68] 皮埃尔·布尔迪厄:《区分:判断力的社会批判》,刘晖译,商务印书馆2016年版,第351—354页。

[69] 霍华德·S. 贝克尔:《社会学家的窍门:当你做研究时你应该想些什么?》,陈振铎译,重庆大学出版社2017年版,第60页。

[71] Roger Chartier,trans. Lydia G. Cochrane, Princeton: Princeton University Press,1987,pp.6-7.