有限自主与理性扩张:一种农地集中规模经营“推进难”的解释框架

2022-03-10汤玉权姜修海黄六招

汤玉权 姜修海 黄六招

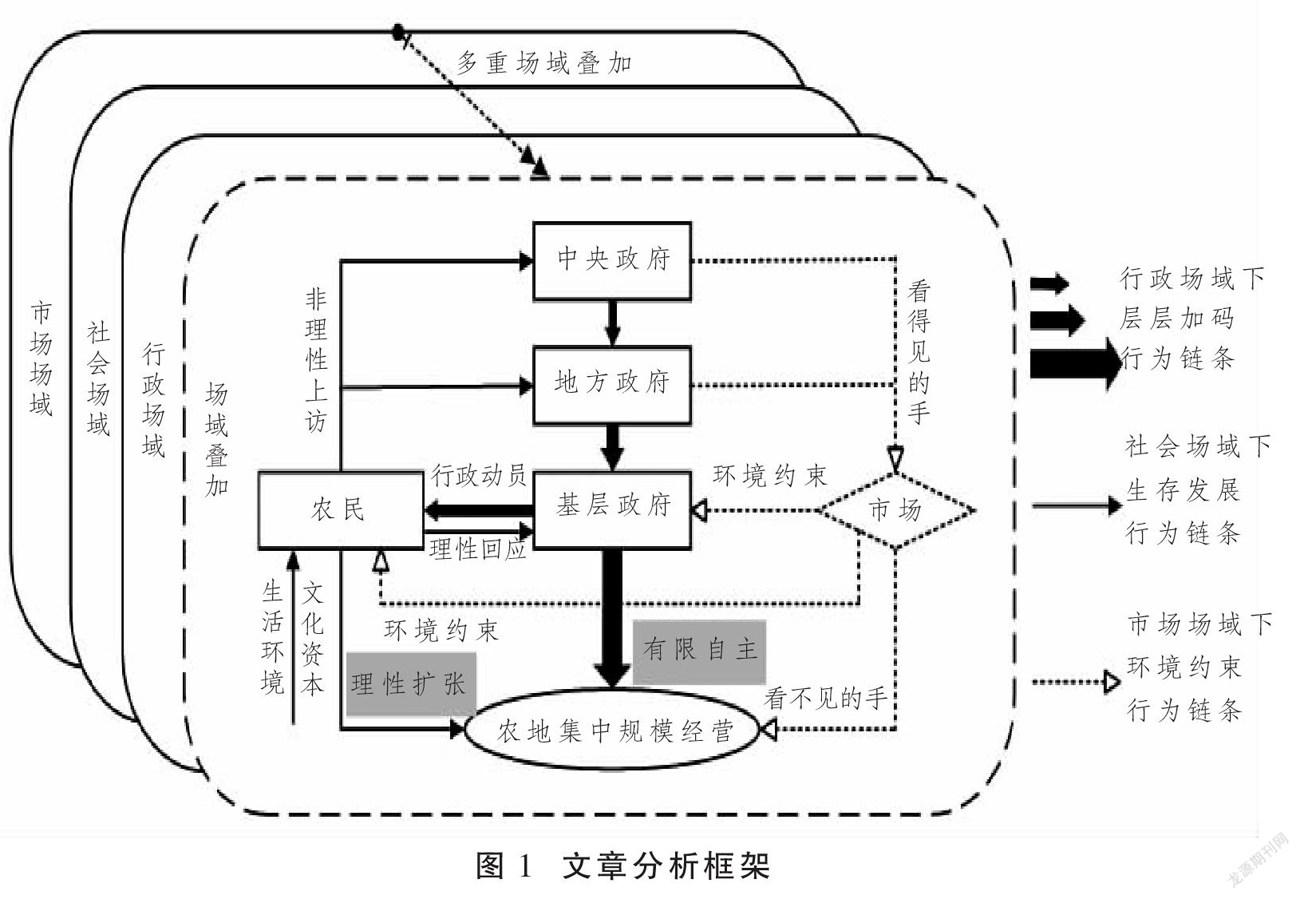

摘 要:现阶段的农村土地集中规模化经营为何会推进艰难?已有研究对此进行了多角度论述,但缺乏从政府与农民间双向互动层面进行思考。依据“场域叠加”理论构建出“有限自主与理性扩张”的分析框架,通过对S省A村农地集中规模经营推进的全过程分析发现:首先,基层政府在行政、社会和市场多重场域叠加约束下,服从“有限自主”的行为逻辑,在推进农地集中规模经营时“用错用偏力”;其次,农民在社会、行政和市场多重场域叠加影响下,遵从“理性扩张”的行为逻辑,对农地集中规模经营表现出不定向阻力。在农村复合场域中,基层政府的“用错用偏力”与农民的不定向阻力共同影响了农地集中规模经营。未来,需从多重场域叠加下的基层政府与农民双向互动行为关系入手,才能有效缓解农地集中規模经营推进艰难的窘境。

关键词:农地集中规模经营;有限自主;理性扩张;场域叠加

基金项目:国家社会科学基金项目“农村环境治理中政府与公众互嵌式参与机制研究”(17BZZ066);广西哲学社会科学规划研究课题“广西易地搬迁安置社区治理能力提升路径研究”(21CSH005)。

[中图分类号] F320.1 [文章编号] 1673-0186(2022)002-0006-017

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2022.002.001

2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》正式颁布,其就深化农业农村改革提出“发展多种形式适度规模经营,加快培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体,健全农业专业化社会化服务体系,实现小农户和现代农业有机衔接”[1],这意味着农村土地规模化经营将成为未来我国农业的主要发展方式。事实上,如果仅从数量上看,自2012年以来,在中央先后出台一系列农村土地规模经营政策的背景下,农村土地规模化经营发展已较为迅速,据农业农村部统计数据,截至2018年底,全国各类新型农业经营主体和服务主体总量已超过300万家。但是,数量的增长并没有带来质量的同步提高,土地集中规模经营仍然面临诸多短板和制约[2],如2020年农业农村部在《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划(2020—2022年)》中指出“从外部环境看,各类新型农业经营主体和服务主体融资难、融资贵、风险高等问题仍然突出,财税、金融用地等扶持政策不够具体,倾斜力度不够,各地农业农村部门指导服务能力亟待提升”[2],而从地方层面尤其是直接面对民众的基层政府的实践运作层面来看,在将农地规模经营的任务指标层层下包给基层政府的实践过程中带来了一系列意外性后果,如“土地被迫流转”“土地租金异常上涨”“交易成本居高不下”“农民生存保障缺失”等[3-4]。总体而言,基层政府推进规模经营依旧十分艰难,各地农村土地规模经营逐渐显露出“根基不稳”“难以为继”的非预期后果,使得农地规模经营无法实现真正意义上的生产效率性和经济增长性目标,较为明显地陷入了进退两难的困境,如基层政府在压力考核下忽视当地实际、漠视群众诉求和轻视市场行情而盲目推动土地规模经营,致使规模经营主体过度依赖政府补贴、私自改变土地用途,更不乏背负巨债“跑路者”,导致土地规模经营被迫夭折,无法实现土地规模经营的长效发展。就此而言,从学理上探讨上述土地规模经营推进艰难现象,破解土地规模经营停滞不前的症结,对继续深入开展土地集中规模经营、推进农地经营问题相关研究均具有重要意义。

一、文献回顾与问题提出

就土地规模经营本身而言,其实现方式大体可分为土地集中型、服务统一型、农户合作型三类[5]。与后两者有明显不同,土地集中型规模经营是指以出租、转让等方式把土地使用权向某一农业经营主体集中,扩大其连片经营的土地面积、实现农业经营规模化的一种模式[4]。出于研究问题的聚焦性考虑,本文更为关注土地集中型规模经营。由于集中型规模经营在上述三类经营中规模最为庞大,主要包含土地流转和土地经营两个环节,不可避免地牵涉到基层政府、农民和市场等外部主体[3],加之基层政府和农民各自利益考量以及市场逻辑的约束,导致集中型农地规模经营在推进艰难程度上尤为突出。

以往研究主要以“从外向内看”的角度对这一问题进行探讨[6],具体可分为以下四个视角:一是从综合性的视角探讨外界因素对土地规模经营的影响,多数研究认为当前土地规模经营受到多种因素的干扰和影响,存在着流转费用高、经营收益低、承包权转让难等多样化的问题[7],应分别从政府、农民与市场三个维度采取针对性措施才能有效缓解外界带来的干扰[8]。二是从制度性的视角探讨政府对土地规模经营的影响,相关研究认为政府是土地规模经营的主导者和推动者,政府需通过制度规定和行政干预,主动引导土地经营权有序流转,通过优化农村信贷供给政策、大力发展农业保险、着力发展农业生产性服务业等举措,以解决当前规模经营存在的规模偏小、劳动生产率低、土地“被流转”、土地租金上涨问题[9-10];三是从社会性的视角探讨农民对土地规模经营的影响,农民作为社会生活中的个体,对规模经营路径选择的顾虑主要包括恋地情结及对农地流转的认知程度、收益的心理预期、风险的偏好程度[4]、家庭生命周期和生计策略选择[10]等因素,国家和地方需站在农户的角度提出并调整农业政策和立场,为农户家庭提供稳健的土地流转政策、积极的土地细碎化治理、健全的社会化服务体系等条件[12],方能有效推动土地规模化经营;四是从效率性的视角探讨市场对土地规模经营的影响,土地规模经营本质上作为一种市场性行为,必然要面临流转市场和产品市场风险的考验[5],譬如农产品价格下滑、土地租金显著上涨[5]、农产品国际竞争力降低、农业劳动生产率低[3]等风险,必须要适应市场经济规律并不断调整生产预期,才能在市场风险中稳定存活下来。

从上述研究成果可以看出,已有研究局限于对土地规模经营影响因素的概括性描述,呈现出政府、农民等主体之间机械僵硬而非有机能动的作用图景,忽视了农地集中规模经营实际上处在市场背景下的基层政府和农民行为之间巨大张力的根本性问题,且缺乏具体的实际考察与证实,没有从较为微观的角度揭示农地集中规模经营是如何艰难推进的,很难深入细致地理解和研判土地集中规模经营无法摆脱艰难处境的根本原因。由此,为了回应上述研究需要和治理命题,本文着眼于土地集中规模经营推进艰难问题和学界现有研究的不足,提出以下研究问题:第一,当前农地集中规模经营到底面临着怎样的推进艰难困境?第二,基层政府和农民行为为何以及如何使农地集中规模经营“推进难”?第三,该如何缓解农地集中规模经营“推进难”处境?换言之,本文想要探讨的核心问题是农村土地集中型规模经营会受到基层政府和农民等主体的何种影响,为什么会受到这种影响,这种影响又是如何发挥作用以及如何减轻这些问题的影响。通过厘清这些问题,以更好地认识当前农地集中规模经营艰难推进的深层原因,并促进农地集中规模经营高质量发展。

为此,本文从“场域叠加”理论基础出发,通过构建并应用“有限自主和理性扩张”的分析框架,尝试揭示基层政府和农民行为对土地集中型规模经营推进的根源性影响。本文以A村作为案例研究对象,通过对该村土地集中规模经营全过程的调查和分析,系统、全面还原基层政府和农民何以遵从“有限自主和理性扩张”的考量而导致土地集中规模经营推进艰难,并在此基础上进一步提出其背后的内在行为逻辑和化解路径。

二、理论基础与分析框架

基于场域及场域叠加理论,在综合已有研究的基础上,构建了农村复合场域中“政府有限自主与农民理性扩张”的分析框架,以作为分析农村土地集中规模经营推进艰难现象的理论工具。

(一)理论基础:复杂情境下场域叠加的分析逻辑

布迪厄认为,场域内部具有关系性、规则性、争斗性和界限模糊性,不同场域有不同的特征,场域的共同规律贯穿于场域运作过程的各个阶段和各个瞬间,支配着场域内共时存在的各种要素或各个行动者的社会位置等共同形成的社会关系[13]。由此观察复杂情境发现,现代化使得单一场域很难完全覆盖某一情境,多个场域普遍共同存在于一个情境,意味着多个不同类型的场域在某一情境中共现和共存,叠加后的场域不仅兼具原来各个场域的特征,还会因为层层叠加产生复合效应。具体而言,场域叠加主要存在以下三种作用机制:

一是环境复合机制。场域首先表现为环境对行动主体的引导或制约,在单一场域内,场域环境服从场域自身性质而存在,如政治场域中充满政治环境[14]、行政场域中充满制度环境、经济场域中充满市场环境,但不同场域并非孤立存在,往往在某一复杂情境中同时存在多个场域及多种环境,这使环境复合成为可能,处在复合环境中行动者的行为也要随着环境的改变而改变,呈现出一系列新的行为面向。当前农村由于政治、经济和社会等场域的叠加而成为复合性农村,深刻塑造了农村的内部结构化过程,对于农村行动者而言,就必须适应和遵从这个复合性农村环境。

二是关系复合机制。一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络或一个构型[13]。场域本身是一些关系束,由行动者之间的客观关系如支配关系、屈从关系和结构上的对应关系所构成[15],这意味着不同的场域具有不同的内部客观关系[16]。在多种场域叠加中,原本所属不同场域的客观关系在场域叠加后可能纠缠在一起,形成更为复杂的复合型关系。在复合关系的作用下,不同场域中的行动者受到不同层次、不同程度关系的支配,表现出不同寻常的行为取向。在当前农村,政党下乡、市场下乡以及熟人资本的改变,使得不同客观关系在农村集聚成复杂的关系网络,对于行动者而言,如何协调处理形态各异的关系,是其面临的重要问题。

三是规则复合机制。场域是社会行动者按照行动规则共同建立的社会活动的场所,行动者按照规则建立场域而且又在场域中展开自己的活动[13]。在多种场域叠加的复杂情境中,不同場域规则的操作逻辑要同时存在于这一复杂情境下,这些规则之间既有可能彼此兼容共生,也有可能发生冲突,在不断的碰撞中形成复合型规则。在规则复合的约束下,叠加场域中的行动者要面对不同层次、不同程度规则的磨练,否则很难避免规则间的相互掣肘,使行动产生负面效应。在当前农村,因场域叠加而产生的复合规则行动者而言,既有可能成为引导其展开行动的指南,也有可能成为制约其行为自主性的枷锁。

(二)有限自主与理性扩张:理解多重场域叠加中政府和农民行为的分析框架

在场域叠加中,行动主体在场域中并非消极被动,其往往具有相当的能动作用[17],面对场域叠加带来的深刻变化,行动者通常会在上述三大机制的客观影响中发挥自身能动性,以合适的行为取向实现预期目标。当前农村是由行政、社会和经济等多重场域叠加而成的复合场域,这种场域叠加深刻影响基层政府和农民等外部主体的行为①,进而对农地集中规模经营产生外部影响。本文将这一影响过程定义为多重场域叠加下的基层政府和农民对农地集中规模经营的行为取向②(见图1)。

1.有限自主:多重场域叠加影响下的政府行为取向

在农村多重场域叠加状态下,基层政府推进农地集中规模经营时其实遵循着“有限自主”的行为逻辑,基层政府的这种“有限自主”在事实上偏向于无自主,即受到行政、社会和市场多重场域的共同约束而不得不做出偏差行为,其主要包含三层内涵维度:

首先,在行政体制中的地方政府特别是基层政府要先遵循行政场域的行为逻辑。在纵向压力、横向竞争的体制下,基层政府会为了完成上级下达的农业现代化任务、为了取得政绩和政治升迁以及争夺自上而下的各种项目资源而推动农地集中规模经营[18]。这种由体制压力促使的开展土地集中流转及规模经营的动机,其实并非内生于基层实际,也不一定符合基层实情,更非完全由基层政府自主决定,是一种为了完成上级任务指标而推进土地规模经营的被迫行动,即基层政府在行政场域的约束下不得已而为之的“有限自主”。

其次,处在农村复合场域中的基层政府还不得不重视社会场域的存在并遵从社会场域的行为逻辑。农民享有土地承包权和经营权,是法律规定的权益享有者,而土地于农民而言又是其“命根子”,如何动员农民自愿流转土地就不得不考虑社会场域的行动逻辑,以农民乐于接受的方式去运作才能实现土地的集中流转及经营。在现阶段,随着城乡互动和农民流动的日益频繁,基层政府自上而下对基层群众的动员能力日渐衰微[19],如何有效动员群众则是基层政府面临的一大难题。不得不动员与动员能力不足之间的矛盾构成了基层政府在社会和行政双重场域约束下的第二层“有限自主”。

最后,基层政府在推进规模经营时还必须重视并遵从市场场域的行为逻辑。这是因为农地集中流转及规模经营本质上是一种经济活动,其能否取得成效取决于流转市场行情和产品市场行情[20],市场行情较好则能激发基层政府自主推进土地流转及规模经营的动机,而市场行情不好则基层政府很难有充足理由动员群众进行土地流转,也很难动员种植大户和家庭农场等经营主体接手规模经营,无法实现农地集中规模经营的预期目标。面对市场约束,处在压力体制下的基层政府又不得不强行推进规模经营。不得不推进与难以顺利推进之间的张力形塑了基层政府在市场和行政双重场域约束下的第三层“有限自主”。

由此,以上讨论可以归纳为维度1:

在推进农地集中规模经营过程中,基层政府受到行政、社会和市场多重场域叠加的约束而服从“有限自主”的行为逻辑,对农地集中规模经营的推进上“用错用偏力”①。

2.理性扩张:多重场域叠加影响下的农民行为取向

在当前农村,农民自身的理性也会因多重场域的叠加影响而产生理性增殖和深化的现象,即“理性扩张”。农民理性扩张是指农民在原始场域内形成的理性既得以深化又得以扩展到其他场域,从而使自身理性功效得以扩展的现象[21]。其主要包含三层内涵维度:

首先,农民对其长期生活的农村有天然的熟悉性和依赖性,必然先要遵循农村自身社会场域的行为逻辑。当面对农地集中规模经营时,农民会受到本地区固有的制度、文化因素和长期以来生产生活环境和惯习的影响,产生并强化恋地情结[22]、小农意识、生存观念比较等理性思维,并在一定程度上阻碍农民参与农地集中规模经营,这是农民在面对农地集中流转和规模化经营时首要的意识体现,其本质是农民在既定社会场域影响下的第一层“理性扩张”。

其次,因社会治理重心下沉而出现的基层政府积极在场和治理组织的日趋行政化[23],表明农民的生产生活也处在行政场域中,农民自身也会受到行政场域的支配。在规模经营推进过程当中,基层政府和自治组织会采取利益置换、人情交易甚至威逼利诱等多种策略手段使农民将土地流转出去,在这种情况下,具备生存理性的农民也会通过对政府承诺利益、国家制度规定和法律条令进行通盘考量后再予以回应,在与以基层政府为代表的谈判中要求提供就业机会、社会保障等福利待遇,这实质上是农民在行政、社会场域双重影响下的第二层“理性扩张”。

最后,农民的地权逻辑受价值规律及经济市场发育的影响。在土地集中规模经营过程中,位于社會场域中的农民还要遵循市场场域的行为逻辑。在此阶段,农民的理性考量集中反映在土地收益方面,当市场行情较好时,农民会通过横向和纵向比较不断调高收益预期,要求规模经营者提供更多的土地收益;而当市场行情不好时,农民又对规模经营敬而远之,表现出很强的风险厌恶特征[4]。上述农民对土地集中规模经营的不确定性态度深刻反映出其在市场和社会双重场域影响下的第三层“理性扩张”,即强调生存发展利益、规避潜在市场风险。

由此,以上讨论可以归纳为维度2:

在农地集中规模经营推进过程中,农民受到行政、社会和市场多重场域叠加影响而遵从“理性扩张”的行为逻辑,对农地集中规模经营的推进上展现出不定向阻力。

三、案例分析:A村农地集中规模经营何以“推进难”?

结合上述理论基础和分析框架,我们试图归纳出在行政、社会和市场多重场域叠加态中的基层政府和农民对待农地规模经营的行为取向及其逻辑,以此来廓清在农村多重场域叠加影响下,农地集中规模经营是如何在基层政府和农民的共同作用下艰难推进的。那么,农地集中规模经营这种艰难处境到底是如何生成的呢?这就需要以“有限自主与理性扩张”分析框架为进路,运用典型案例研判多重场域叠加如何促使基层政府和农民采取不同行为,进而导致农地集中规模经营“推进难”。

(一)案例选取与介绍

本研究选取S省A村近10年的农地集中规模经营历程作为研究对象,主要基于两个原因。一是笔者及所在课题组曾多次分别赴该村及其所属H镇政府的党政办、农办调研,获取了扎实的一手数据资料①。二是横向对比来看,近年来A村的农地集中规模经营结果引起了笔者的注意。该村有着较好的基础条件,位于镇驻地东北3公里,地势平坦、土壤肥沃、交通便利,全村总面积6 181亩,耕地面积4 273亩,共有775户2 586人,村民主要从事务工、瓜果蔬菜种植等职业,2019年人均收入达1.39万元,村集体经济收入也超过了40万元。该村原本以西红柿种植和粮食种植两条腿并行的方式走上了规模经营道路,但却走得较为艰难,特别是在近几年,该村规模经营更是面临推进受阻甚至倒退滑坡的风险,这不禁让笔者思考为何其在土地集中规模经营的推进上会陷入举步维艰的困境。

从调研中得知,该村土地集中规模经营已有超过9年的推进历史。在2013年初,随着中央及地方政府出台一系列关于发展规模经营主体、促进农业规模经营以及实施产业扶贫、壮大集体经济等政策文件,该村所在的H镇政府面临着发展农业规模经营、实现脱贫攻坚的行政压力,逐渐开始从粮食种植、西红柿种植两方面采取措施推进规模经营,但总体推进成效未能令人满意,该村在粮食规模种植方面仅仅引进了4家种植大户,在西红柿规模种植方面也仅引进某辉生物1家公司。经过10多年的发展,全村整体土地规模经营化率仅30%有余,远远低于镇政府和该村的预期,特别是在近几年,该村农地集中规模经营更是面临推进倒退的窘境。

(二)多重有限自主:基层政府在农地集中规模经营中“戴着脚镣跳舞”

1.行政场域中的“有限自主”:刚性政策执行而非弹性自主裁量

从2012年开始,中央层面每年都会在有关意见、方案和“一号文件”中就农村土地规模经营提出要求,在中央顶层自上而下的高位推动作用下,农地规模经营俨然已成为地方及基层政府的中心工作。对处在行政体制末梢的基层政府而言,纵向的任务指标考核、横向的同级政绩竞争以及自上而下的“层层加码”,迫使基层政府选择刚性执行上级政策[24]。

第一,上级任务指标下达,基层行政手段先行。A村农地集中规模经营肇始于2013年,在此阶段,镇政府严格按照上级政策要求对全镇的土地集中流转作出规划,并依据工作部署会议和有关领导要求,分别就政策文件制定、干部下派帮扶、项目资源协调等内容作出安排。其中,镇政府先后召开多次党政联席会议和全镇干部大会,制定并实施了《工作方案》《考核办法》等十余个文件;在工作力量配置方面,镇政府还建立镇级领导与联系村的一对一督促指导机制,将推进农地流转融入领导包村制度当中;此外,镇政府还将农地集中流转与项目资源打包在一起,试图以此实现对项目资源落地渠道的借力。

第二,行政命令忽视实际,土地流转开局遇冷。在镇政府采取上述一系列举措的作用下,村干部虽然纷纷意识到农地集中流转对自身工作的重要性,却对开展土地流转并不看好也摸不着头脑。很多村干部认为群众很难予以配合,而且加上土地尚未确权、土地私自流转等原因很难入手开展这项工作,该村村干部当时也持观望的态度,表示只能走一步看一步,不断试探上级的态度,土地集中流转一时间陷入了“上层盲动而底层不动”的泥沼。

第三,行政手段不断升级,强行打开规模经营局面。土地流转开局就陷入停滞是镇政府没有想到的,为将土地流转继续下去,镇政府按照上级政府最新要求,不惜舍出财政收入,采取给予流转接收方额外补贴和免税的方式降低其流转成本,吸引潜在的大户等流转接收主体。同时,在动员农户流出土地上,镇政府和该村村干部也采取了一些“短平快”措施,穷尽各种方式宣传动员村民群众,界定各家各户土地面积和“四至”,承诺流转收益和社会保障,才打开了一些新局面。

第四,忙于上级考核压力,缺乏后续跟进帮扶。在第一次农地集中流转取得成效并开辟规模化经营道路后,镇政府和该村在农地集中规模经营方面便少有作为,由于上级政府对农地规模经营的考核主要在于数量而非质量,以及规模化经营本身是一个长期的过程等原因,导致镇政府和该村在规模化经营阶段疏于推进和帮扶,转而动员更多农民出让土地、更多资本接收土地以继续应对上级考核压力。

综合来看,镇政府在农地集中规模经营上遵循着任务导向的行为逻辑,处在行政权力链条末梢的基层政府,不得不在压力型体制下通过严格执行上级政策指令谋求生存空间,基层政府为了完成上级考核而去落实任务,很难顾及自身现实需求,缺少足够的自由裁量权去自主推进符合实际的农地规模经营。这实质上是一种行政上的有限自主,使得A村规模经营变成压力体制下行政力量“拔苗助长”的产物,这为后来农地集中规模经营难以持续埋下了隱患。

2.社会与行政场域叠加中的“有限自主”:短期急促动员而非长期有序组织

在动员农民流出土地方面,基层政府依然沿袭刚性政策执行的行为逻辑,倾向于使用急功近利的“短平快”操作,采取利益置换、人情交易和威逼利诱等手段促使农民流出土地,呈现出“短期急促动员”特征。

第一,动员能力的衰微导致初期行政动员失灵。在土地流转动员初始阶段,镇政府采取行政命令的方式要求A村号召村民流出土地经营权,但由于未根据实际拿出切实可行的操作方案,无法应对农民的质疑与担忧,导致镇政府强行推进土地流出的开局就遭遇挫折。其实,镇政府动员农民参加土地流转遇冷并不出乎意料,全面取消税费特别是农民在城乡之间流动日益频繁以来,基层政府自上而下的动员能力就日渐衰微,当前农民已经出现很大程度的分化[25],彼此之间的异质性特别是经济差异巨大,已不再是传统意义上以地为生的农民,甚至可以说每家每户的情况各不相同,基层政府难以依靠单一的行政动员方式引导农民流出土地。

第二,任务考核压力迫使行政动员手段升级。为了完成上级下达的任务指标,镇政府不得不调整动员策略,采取利益置换、人情交易和威逼利诱等多种手段逐户进行动员。在镇政府和村干部几番动员之下,一些与村庄利益关联较少、有其他稳定收入的农户同意土地流出,被动无力的社会动员终于打开新局面,但是由于首批规模化经营的效果并不理想,村内大部分农民再次表现出观望和怀疑的态度,动员工作再次陷入沉寂中。

总的来看,镇政府和村委会在动员农民参与农地集中规模经营上表现出短期化、间歇性的动员特征,具体表现为镇政府自上而下面向农民的动员能力不足,与农民缺乏利益关联,无法深入农民之中解决农民疑虑,加上为完成上级政府任务考核的急切操作,加剧了这种短期急促性动员行为,这实质上是基层政府又一有限自主的表现,处在行政任务压力和农民自身理性的双重约束下的基层政府忽视了自身真实情况、未能处理好农民需求和问题便强行推进土地集中规模化经营。

3.市场与行政场域叠加中的“有限自主”:逆市场化操作而非顺市场性作为

农地集中规模经营毕竟是一种经济活动,无论基层政府如何推进,都离不开市场经济规律的制约。对农地规模经营而言,市场生存法则是试金石,只有经受住市场环境的考验,才能真正具备生存发展的能力[25];市场环境这只“隐形的手”也无时无刻不在约束基层政府的推进行为,基层政府对这种约束的重视与否,与其能否顺利推进农地规模经营有着紧密联系。

第一,行政手段与市场行情脱节,土地流转陷入“空转”怪圈。在该村农地流转初始阶段,镇政府及村委会因不掌握土地流转市场行情而无法向农民承诺相关利益期许,导致农地流出在起步阶段便遭遇梗阻。对此,镇政府及村委会在上级政府专门会议和政策文件的指导下明确了土地流出的计划收益明细,但当面向土地流转市场去招揽种植大户、家庭农场等土地接收方时,镇政府才发现原定的价格无人接受,即便每亩租价一降再降也没有规模经营主体愿意参与。为了使农民土地流出收益不至于太低,镇政府在原有国家土地流转补贴基础上又增加了额外的补助,才得以吸引到4家种植大户。基层政府这些不得已的操作导致其原先对农民承诺的收益也沦为空谈,进一步加剧了农民对土地流转的疑虑。

第二,基层政府强推项目上马,农地规模经营在夹缝中生存。从宏观层面来看,国内粮食价格的震荡、农资价格的上涨、劳动成本的上升和农民要求上涨租金等因素给农地集中规模化经营造成巨大压力。就A村而言,规模化经营状况不容乐观,4家种植大户面临不同程度的亏损,纷纷朝向“非粮化”甚至“非农化”的方向发展,有的种植了速生杨,有的种植了西瓜,还有的主动融入西红柿产业。基层政府忽视市场行情、相关补贴发放缓慢、农民要求上涨租金和市场粮食价格的下跌,致使种植大户不断寻求突破,尝试各种止损办法,违反了既定的合约条款,其生存发展也面临严峻考验。

综合而言,在推进农地集中规模经营的过程中,基层政府较少顾及土地规模化经营的市场环境,较多地遵从上级政策要求而盲目推动当地的农地集中规模经营,呈现出“轻市场环境而重行政任务”的行为逻辑。这实质上是基层政府的又一种有限自主表现,在行政场域与市场场域双重叠加影响下,基层政府面对着上级政府和市场环境的双面包夹,处在十分被动而又不得不为的状态。

(三)多重理性扩张:农民在农地集中规模经营中呈现“现代经济理性”

1.社会场域中的“理性扩张”:生产生活环境形塑农民观念依赖

对农户而言,农地不仅是最基本的生产资料,还是农耕文化和精神的寄托,多数农户对农地的依赖性较强[26]。基层政府动员农民将土地经营权流出来,与不少农民自身的恋土情结、土地依赖感产生了冲突,特别是社会文化资本、利益关联在农村的农民而言,从心底里对土地流出持排斥心理,他们不得不从长期以来在农村生活、耕种土地的生产生活惯习中仔细盘算,陷入土地是否流出的挣扎当中。对农民来说,长期的社会生活环境和惯习是首先影响其是否愿意土地流出的先天性因素。

第一,长期生产生活习惯塑造出农民对土地的依赖心理。在土地集中流转过程中,不少农户尤其是依赖土地耕种的中老年农户表示他们从心底里不愿把土地交给别人耕种,长期以来耕种土地的惯习、生活在村庄的熟悉感以及自给自足的依赖心理使他们更加倾向于自己耕种,既能有事干不至于过于空闲,还能实现自我生活保障,给外出的子女减少许多麻烦,这都是他们乐见和愿为的事情。

第二,农民认知的不足产生对土地规模经营的排斥心理。不少农户习惯将土地流转看成是把土地“卖了”,他们认为“卖了”土地后,土地就跟自己撇清了关系、丝毫不相干,这种将农地流转和农地买卖画等号的心理,更加增强了多数农户对土地流转的排斥心理。对于利益关联在农村的农户而言,自家土地从上一辈传下来已由自己耕种了几十年,早已成为一种生计,农民对此很难轻易放弃。

总的来看,多数农民特别是中老年农民因受到长期生产惯习、生产生活环境、社会交往资本等因素的影响,对参与农地集中规模经营持拒绝的态度,农民对这方面的计较与考量反映出农民处在社会生活场域的约束当中,不会随便抛弃对土地的依赖和情感而轻易将土地流转出去。这实质上是农民在社会生活场域影响下的一种理性扩张的表现,即农民不得不重视长期以来生产生活环境的影响并形成一定的土地观念依赖,进而影响其是否愿意参与土地流转。

2.行政与社会场域叠加中的“理性扩张”:政府推进行为激发农民生存考量

基层政府对土地集中流转和规模化经营的助推,使农民也处在政府行政动员的压力之中,基层政府和村委会各种策略性动员使农民不得不作出回应[28]。作为被动员的土地经营权出让方,为了能在交出土地后体面地生存发展下去,农民就一定要加入与基层政府或村委会的直接对话当中,要么表达不愿参与土地流转的想法,要么表达获得预期利益的意见。基层政府对农地规模经营的推进激发了农民对未来生活的考量以及农地收益的盘算。在该村土地集中规模经营的推进过程中,多数农民对农地流转心存疑虑,强烈要求镇政府给出土地流出收益的承诺,否则便不愿参与土地流转。而在镇政府和村委会给出收益承诺后,农民无不精打细算,将预期的流出收益与失去土地、失去劳动机会、生活成本提高等负面影响进行比较,形成自己独有的一套心理账本。

综合而言,原本属于自发市场行为的农地集中流转和规模化经营,在经由地方政府特别是基层政府自上而下层层推动后,逐渐向行政化靠拢,变成基层政府和村委会不得不强行落实的一项行政事务。农地集中规模经营的行政化,不仅进一步加重了基层政府的责任,导致基层权责更加失衡,还将农民裹挟进行政场域中,农民为了生存发展的考虑不得不与基层政府周旋和相持,农民被迫在行政场域与社会生活场域的相互影响中进行理性计算,以决定能否参与农地集中流转和规模化经营。

3.市场与社会场域叠加中的“理性扩张”:市场逐利欲望催生农民利益计算

农民不仅仅是生活在农村社会场域中的社会人,也是时刻处在市场场域中的经济人。伴随着农村市场经济的快速发展,我国农民的经济理性意识有了大幅提高[29],农民对市场经济的眼界和思想也变得更加开放和自主,对经济利益有着远远超出以前的精打细算,呈现出一种经济理性扩张的特征。在农地集中规模经营过程中,农户除在农地流转阶段对流转收益和保障较为敏感以外,在后续规模经营阶段,农户依然对市场带来的风险保持敏感。农民對农地租金有着一致的硬性要求:如果周边地区的农地租金上涨或农产品市场行情较好时,该村多数农民就会强烈要求本村的规模经营主体提升租金;与此相反,当粮食市场行情不好或周边地价下降时,农民则不愿降低地租或者帮助种植大户承担风险,这表现出农民有着强烈的风险厌恶特征。

综合而言,处在市场场域和社会场域双重叠加影响下的农民,对市场行情尤为敏感,也对市场风险颇为厌恶,总体呈现出“喜好利益、厌恶风险”的理性扩张行为特点[30]。这一理性行为反映到农地集中规模经营上就表现出追求更高土地租金、更多就业机会和更好社会保障上,农民的这些经济理性扩张行为,对基层政府推进农地规模经营提出了更高要求和更大挑战,如果基层政府不能满足或应对农民当前以及未来可能出现的要求,农地规模经营就很难取得成效,即便打开了一些规模经营局面也会因农民的经济理性要求,再次陷入进退两难的境地。

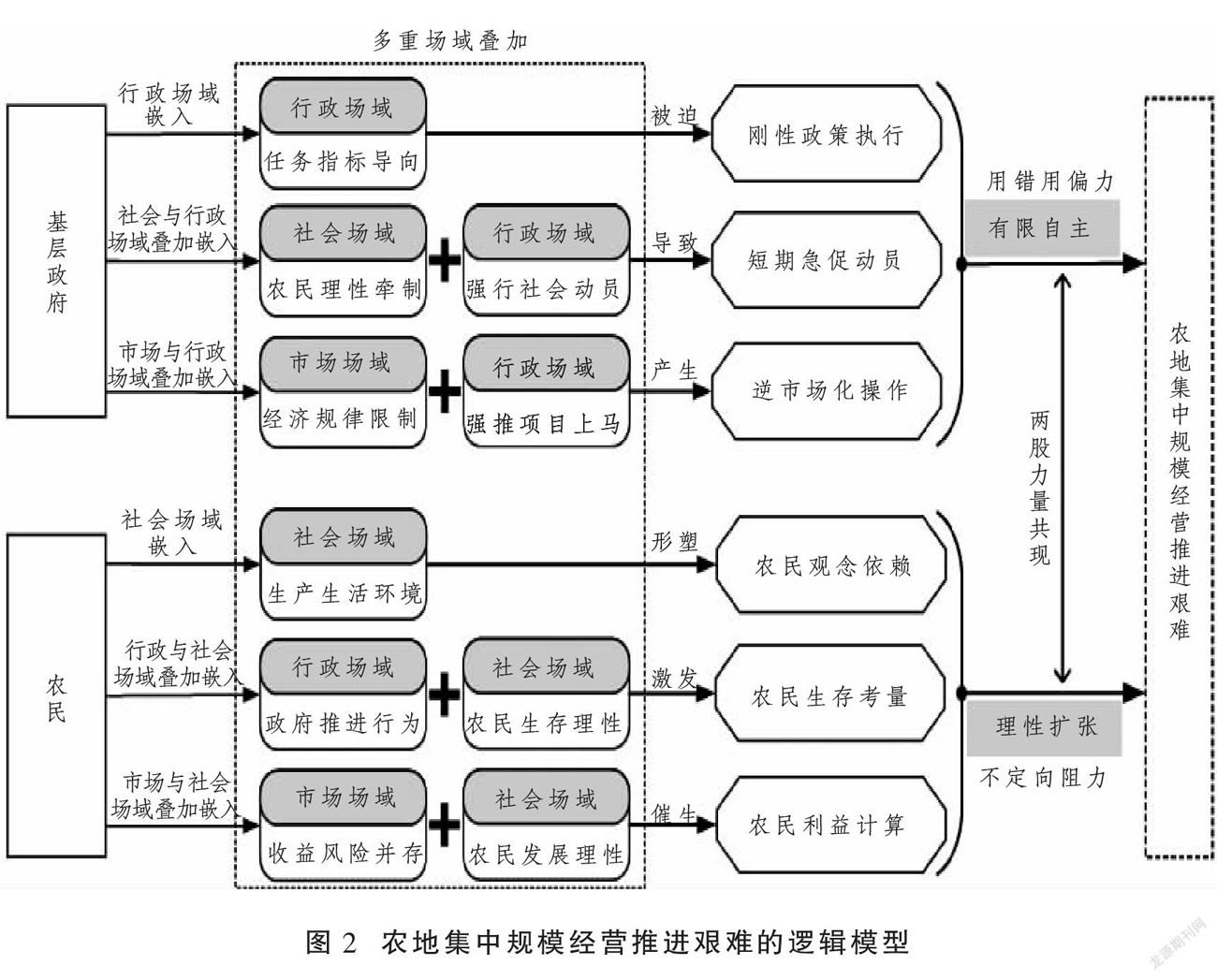

从上述A村农地集中规模经营实践的分析过程来看,本文认为农地集中规模经营之所以推进艰难,主要是因为“有限自主”下的基层政府的“用错用偏力”与“理性扩张”下的农民展现的不定向阻力共同发挥作用(见图2),这两股力量在农村复合场域中的共现构成了农地集中规模经营艰难推进的深层次要素,是规模化经营推进艰难的根本原因。

四、结论与启示

依托于行政、社会和市场多重场域叠加的理论基础,本文分析出农村复合场域中的基层政府“有限自主”和农民“理性扩张”的行动逻辑,揭秘了农地集中规模经营“推进难”的生成逻辑,通过观察S省A村农地集中规模经营的实践过程,主要获得了以下几点研究发现:

第一,当前农村是一个由多重场域叠加而成的复合场域,农地集中规模经营的推进会受到多重场域叠加的复合性影响。农村由改革前的相对封闭走向自由开放,涌入市场、文化等诸多外部因素,越来越呈现出行政、社会和市场等多重场域叠加的复合性特点。在此背景下,农地集中规模经营既处在行政场域中的行政手段作用之下,又处在社会场域中的农民生存理性和市场场域中的经济规律约束之下。

第二,在农地集中规模经营推进过程中,基层政府服从“有限自主”的行为逻辑,对农地集中规模经营的推进“用错用偏力”。受多重场域叠加的影响,进入农村复合场域的基层政府在推进农地集中规模经营时,首先要服从行政体制的考核压力,为了应对上级考核压力而刚性执行政策。其次还要遵循农村社会场域约束,处在考核压力下的基层政府不得不对农民进行强制社会动员。最后还会受到市场规律的限制,为了落实任务不得不违背市场条件强推规模经营项目上马、作出一系列逆市场化的操作。上述基层政府的“用错用偏力”是农地集中规模经营推进不到位的原因所在。

第三,在农地集中规模经营推进过程中,农民遵从“理性扩张”的行为逻辑,对农地集中规模经营的推进展现不定向阻力。受多重场域叠加的影响,农民对政府自上而下推进规模经营的态度较为复杂。首先,农村社会文化资本会形塑农民的观念依赖,决定其是否同意流出土地并参与规模经营,即第一重“理性扩张”。其次,政府对规模经营的推进还将农民卷入行政场域的直接影响中,农民不得不依据生存需求予以理性回应,即第二重“理性扩张”。最后,作为理性经济人,农民在土地集中规模经营中通过要求上涨租金等行为追逐利益、规避风险,也即第三重“理性扩张”。上述农民的不定向阻力是农地集中规模经营推进不畅的原因所在。

进一步讨论,A村农地规模经营的实践揭示,“有限自主”下的基层政府的“用错用偏力”与“理性扩张”下的农民展现的不定向阻力,这两股力量在农村复合场域中的共现构成了农地集中规模经营艰难推进的结构性要素,深深嵌入农地集中规模经营进程之中,对规模化经营产生根源性影响。换言之,如何赋予基层政府更多自主性,减少“有限自主”对基层政府的约束;如何满足农民合理诉求,使农民“理性扩张”保持在合理范围内,从而调适基层政府的“用错用偏力”和农民展现的不定向阻力这两股力量对规模化经营的根源性影响,是缓解农地集中规模经营艰难推进窘境的需要。具体来看,依据场域叠加理论构建的“有限自主”和“理性扩张”解释框架对缓解农地集中规模经营“推进难”有如下路径启示:

第一,正确认识土地规模经营本质,因地制宜开展土地集中规模经营。土地集中规模经营,从来就不是忽视当地经济社会规律、盲目人为推动所能够顺利发展的。首先,在推进土地集中规模经营时,必须充分考虑农村劳动力的流出程度、土地资源及设施的可利用程度、政府财政及工商资本的支持限度、农民对规模经营的信任程度以及不同产业间的相对重要性等现实因素的影响,注意辨别已具备或缺乏的因素,充分评估其可能造成的潜在影响。譬如当地农村劳动力的流出还不足以支撑大规模土地流转及经营时,则需缩小土地流转及经营规模,必要时可暂不推动以保持现状。其次,促进土地集中型规模经营的开展,还需尽可能创造积极有利的因素。如土地、道路等基础设施的兴建,可为规模经营主体和农户提供生产上的便利,降低生产交易成本;建立运行土地流转交易平台等信息服务载体,可为流转双方提供交易信息,实现土地流转的低成本、高效率运转。

第二,调适政府、农民和市场间张力,营造土地集中规模经营外部环境。土地集中规模经营无疑是实现现代农业的出路之一。在推进规模化经营过程中,必须调适政府、农民和市场三者之间的趋紧张力,为其营造宽松的生产经营环境。首先,政府在推进规模经营时要充分关注和评估农民理性和市场逻辑。在促进规模经营前要充分研判土地流转市场和农产品交易市场的行情,将市场行情与本地实情结合起来,提前谋划产业布局。同时,农民的声音也需要政府予以密切关注。农民对土地租金的不满、对地块“四至”的争议、对就业机会的呼吁、对社会保障的需求以及不同农民对规模经营的态度,均需要地方政府和村级组织予以协调解决。其次,农民理性的产生及发展也要通过村级组织及民意代表等途径合法表达。农民理性的产生与表达必须归属公共意志,向着全体村民共同利益发展,否则容易造成少数人谋私以及“土围子”的形成。地方政府、村级组织及民意代表必须上下同心,及时听取群众意见,解决群众合理诉求,营造积极协商的良好氛围,化解规模经营中的矛盾和冲突。最后,市场逻辑的有序运转还需依赖政府的监督调节和农民的理性塑造。当前土地规模经营市场还处于新生的不规范阶段,需要地方政府进行必要的监督和调节,以穩定土地流转秩序,使土地规模经营有序进行。同时,良好的市场行情有助于农民自愿流出土地,积极参与规模化经营。

第三,跟进农业产业全过程培育,优化土地集中规模经营的扶持方式。农业是一个弱势产业,生产周期长,深受气候、自然灾害和市场风险的影响,土地集中规模经营自然也不例外。当前土地集中规模经营实践效果不佳,要求以政府为中心的扶持主体创新扶持方式,为土地集中规模经营构建有力的扶持体系。首先,政府要在土地流转中为规模经营主体做好服务。要加强土地经营权流转交易平台建设和市场体系建设,协助解决流转纠纷、流转价格调控等问题,帮助规模经营主体以合理均衡的成本获得土地。其次,政府要在规模经营开展时为其提供资金、设施上的便利。除保持必要的生产补助以及上述提及的基础设施外,政府还需进一步优化农村信贷供给、农业保险政策,整合利用相关涉农项目、涉农资金,努力解决种植大户、家庭农场等新型农业经营主体资金不足、融资难的问题。最后,政府要着眼长远地为规模经营主体等农户提供生产社会化服务体系。产前的农资供应、产中的技术支持、产后的贮藏运输等服务和销售渠道均需考虑在内,以此保证规模经营的长远发展。

第四,发挥基层党组织嵌入式领导功能,弥合土地规模经营推进碎片化。土地集中型规模经营处于政府行为、农民理性和市场逻辑的共同作用之中,存在相互制约、各自为政的碎片化问题,政府、村组、农民以及市场等主体演绎着不同的角色,存在着潜在的利益矛盾和冲突,需要超越各方的力量予以调和,要发挥党组织“横向到边、纵向到底”的政治权威和组织优势,嵌入式领导政府(村组)、农民和市场,弥合三者之间的裂隙。首先,要在各方党组织内部建立专司土地规模经营的机构,并由党员专人负责。相关问题要率先在党员队伍中协商解决,避免问题的堆积及扩大。其次,要建立各方党员及党代表联席会议等协商议事制度。通过党组织内部的交流协商消弭分歧,形成一致推动土地规模经营的工作取向。最后,要建立以党组织为主体的第三方监督机构。如在A村发生的规模经营补贴发放缓慢、农民要求上涨租金等可能上访的问题可先交由该监督机构决断,争取做到矛盾内部消化不上交。

参考文献

[1] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年遠景目标纲要[N].人民日报,2021-03-13(001).

[2] 农业农村部关于印发《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划(2020—2022年)》的通知[J].中华人民共和国农业农村部公报,2020(3):16-23.

[3] 杜志雄,肖卫东.农业规模化经营:现状、问题和政策选择[J].江淮论坛,2019(4):11-19+28.

[4] 武舜臣,钱煜昊,于海龙.农户参与模式与农业规模经营稳定性——基于土地规模经营与服务规模经营的比较[J].经济与管理,2021(1):30-35.

[5] 刘同山,孔祥智.农业规模经营的支持措施、实现方式及改革思考——基于农村改革试验区的调查研究[J].农村经济,2017(5):97-102.

[6] 曹锦清.黄河边的中国(增补本)[M].上海:上海文艺出版社,2013:1.

[7] 徐志刚,赵小松,张宗利.粮食规模经营支持政策资金的分配机制——基于社会资本与土地产出率的视角[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2018(2):108-114.

[8] 赵鲲,刘磊.关于完善农村土地承包经营制度发展农业适度规模经营的认识与思考[J].中国农村经济,2016(4):12-16+69.

[9] 刘汉成,关江华.适度规模经营背景下农村土地流转研究[J].农业经济问题,2019(8):59-64.

[10] 施海波,吕开宇,栾敬东.土地禀赋、支持政策与农户经营规模的扩大——基于4省1040户农户调查数据的分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019(2):142-151.

[11] XU D, MA Z X, DENG X, et al. Relationships between land management scale and livelihood strategy selection of rural households in China from the perspective of family life cycle[J]. Land,2020,9(1):11.

[12] 周娟.基于农户家庭决策的土地流转与适度规模经营的微观机制分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018(5):88-97+157-158.

[13] 皮埃尔·布迪厄,华康德.实践与反思——反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998:131-157.

[14] MARCOS A. Bourdieu in movement: toward a field theory of contentious politics[J]. Social Movement Studies, 2021, 20(2): 155-173.

[15] 张传亮.布迪厄实践理论的整体性解读[J].南京理工大学学报(社会科学版),2021(2):59-65.

[16] PAPAGEORGIOU T, MICHAELIDES P G, B?魻GENHOLD D. Veblen and Bourdieu on social reality and order: individuals and institutions[J]. Journal of Economic Issues, 2020, 54(3):710-731.

[17] FABER A. From false premises to false conclusions. On Pierre Bourdieu’s alleged sociological determinism[J]. The American Sociologist, 2017, 48(3-4): 436-452.

[18] 曾红萍.地方政府行为与农地集中流转——兼论资本下乡的后果[J].北京社会科学,2015(3):22-29.

[19] 许晓.从断裂到整合:对乡村振兴的政治社会学考察——基于冀西北地区X村的个案研究[J].求实,2020(1):62-73+111.

[20] 王劲屹.农地流转运行机制、绩效与逻辑研究——一个新的理论分析框架[J].公共管理学报,2019(1):138-152+175-176.

[21] 徐勇.农民理性的扩张:“中国奇迹”的创造主体分析——对既有理论的挑战及新的分析进路的提出[J].中国社会科学,2010(1):103-118+223.

[22] OLIVEIRA J, ROCA Z, LEITAO N. Territorial identity and development: From topophilia to terraphilia[J]. Land Use Policy,2010,27(3):801-814.

[23] 李增元,李芝兰.新中国成立七十年来的治理重心向农村基层下移及其发展思路[J].农业经济问题,2019(11):82-93.

[24] 张国磊,张新文.行政考核、任务压力与农村基层治理减负——基于“压力-回应”的分析视角[J].华中农业大学学报(社会科学版),2020(2):25-30+162-163.

[25] 王春光,赵玉峰,王玉琪.当代中国农民社会分层的新动向[J].社会学研究,2018(1):63-88+243-244.

[26] 羅必良.农地流转的市场逻辑——“产权强度-禀赋效应-交易装置”的分析线索及案例研究[J].南方经济,2014(5):1-24.

[27] 李力东.调整或确权:农村土地制度的公平与效率如何实现?——基于山东省L村的调查研究[J].公共管理学报,2017(1):117-127+159.

[28] 田雄,郑家昊.被裹挟的国家:基层治理的行动逻辑与乡村自主——以黄江县“秸秆禁烧”事件为例[J].公共管理学报,2016(2):141-151+160.

[29] 李志祥.现代化进程中我国农民经济理性的扩张、困境与出路[J].伦理学研究,2017(3):104-109.

[30] 郑春继,余国新,赵向豪.农户禀赋、风险偏好与农户参保决策行为差异性——基于新疆棉区农户的实地调查[J].农村经济,2017(10):104-111.

Limited Autonomy and Rational Expansion: An Analytical Framework of the Difficulty in Promoting the Centralized Scale Management of Agricultural Land: A case study of A village in S Province

Tang Yuquan Jiang Xiuhai Huang Liuzhao

(School of public administration, Guangxi University, Nanning, Guangxi 530004)

Abstract: Why is it difficult to promote the centralized scale management of agricultural land at the present stage? The existing studies have discussed from many angles, but lack of thinking on the two-way interaction between the government and farmers. Based on the “field superposition” theory, this paper constructs the analysis framework of “limited autonomy and rational expansion”, and analyzes the whole process of promoting the centralized large-scale operation of rural land in village A of S Province. It is found that: firstly, under the multiple field superposition constraints of administration, society and market, the grass-roots government has the following the behavior logic of “limited autonomy”, which leads to the misuse of biased force in promoting the centralized scale management of agricultural land; Secondly, under the influence of multiple fields of society, administration and market, farmers follow the behavior logic of “rational expansion”, which leads to their non-directional resistance to the centralized scale management of agricultural land. In the rural compound field, the “misuse of partial force” of grass-roots government and the non directional resistance of farmers jointly affect the centralized large-scale management of agricultural land. In the future, we need to start with the two-way interactive behavior relationship between grass-roots government and farmers under the superposition of multiple fields, so as to effectively alleviate the difficult dilemma of promoting the centralized large-scale operation of agricultural land.

Key Words: Centralized scale management of agricultural land;Limited autonomy;Rational expansion;Field superposition

3753500338203