基于三维整体耗能新型建筑结构抗震体系研究

2022-03-09程春阳

程春阳

(江苏双良冷却系统有限公司,江苏 江阴 214431)

1 概述

2016 年2 月,中共中央国务院发布了《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,提出发展新型建造方式,大力推广装配式建筑,力争用10 年左右时间使国内装配式建筑占新建建筑的比例能够达到30%。基于国家对比装配式建筑发展的推进要求,装配式建筑抗震设计成为了行业关注的焦点,即在我国建筑业正面临转型升级的关键时期,国家着重推进新建造方式在新建建筑中的应用比重,建筑结构形式对于后续在地震作用下的隔震与耗能问题成为了行业内设计与施工人员关注的焦点。我国对于建筑结构形式的抗震性能的研究一直没有停歇过,但对于建筑在自然灾害作用下的抗灾能力还有待进一步的实践验证与研究。因此,我国建筑结构创新设计成为了未来发展的方向,如何实现“地上地下协同耗能”成为了研究方向性的设计思路。同时,随着我国建筑不断发展,建筑结构抗震要求亦被推向了更高标准,降低建筑结构在地震作用下的破坏程度,有效实现建筑结构耗能,成为了当前行业发展的重要目标。针对以上问题,公开了一种三维整体耗能建筑结构隔震体系,整体抗震体系主要以“地上地下协同耗能”为设计目标,充分发挥耗能装置在抵抗地震作用下的显现机理,将主体结构与耗能装置的有效配合、共同作用,有效削弱横向横向地震波,从而达到建筑结构整体耗能隔震的目的。

2 三维整体耗能建筑结构抗震体系

2.1 三维整体耗能建筑结构设计

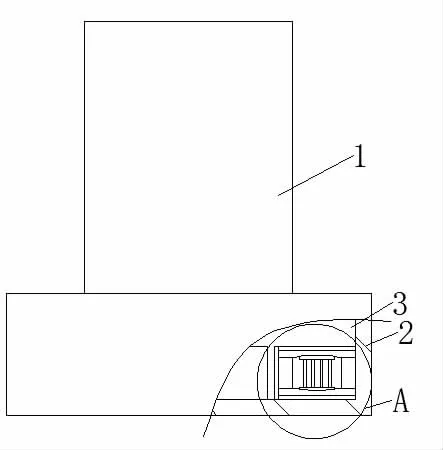

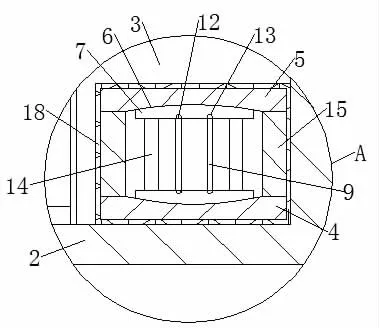

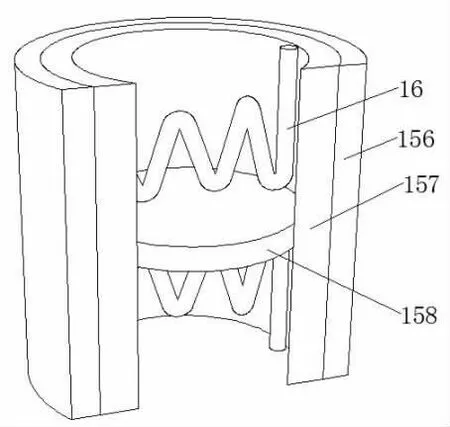

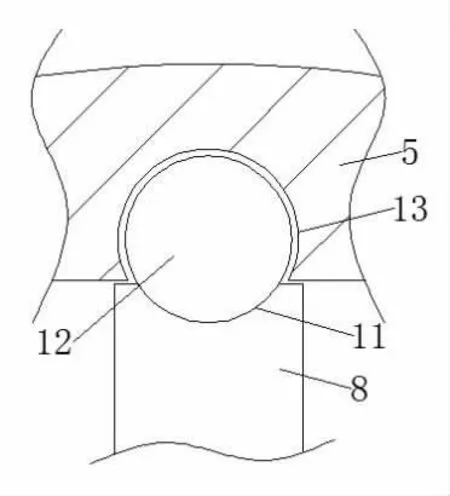

一种三维整体耗能建筑结构隔震体系,结构体系主要包括建筑结构和地基,所述建筑结构的下端与地基的上端固定连接,所述地基的内部开设有地基坑腔,所述地基坑腔上设有隔震装置。所述隔震装置包括下底板,所述下底板位于地基坑腔的上端,所述下底板的上端设有上底板,下底板和上底板之间设有横向减震装置与竖向减震装置。横向减震装置包括滑动块,下底板的上端、上底板的下端均开设有弧形槽,两个弧形槽上均滑动连接有滑动块,两个滑动块之间设有橡胶圈,两个支撑柱位于两个橡胶圈的外端,橡胶圈的内壁固定连接有支柱,两个支柱之间固定连接有减震弹簧,两个支柱上均开设有曲形槽,下底板和上底板上均开设有滚珠槽,滚珠槽内设有滚珠,滚珠槽的内壁与滚珠的外表面相适配,滚珠的一端与曲形槽的表面固定连接。三维整体耗能建筑结构体系,如图1~7 所示,其中1 代表建筑结构,2 代表地基,3代表地基坑腔,4 代表结构下底板,5 代表结构上底板,6 代表弧形槽,7 代表滑动块,8 代表结构支柱,9 代表橡胶圈,10代表减震弹簧,11 代表曲形槽,12 代表滚珠,13 代表滚珠槽,14 代表支撑柱,15 代表支撑块,151 代表主钢板,152 代表副钢板,153 代表减震片,154 代表通孔,155 代表圆槽,156 代表橡胶管,157 代表钢管,158 代表钢板,159 代表直孔,16 代表钢筋,17 代表混凝土,18 代表防腐层。三维整体低层建筑隔震结构体系,有效通过设置横向减震装置,从而实现当产生横向振动时,且减震弹簧与橡胶圈的存在会使得发生横向震动时,削弱横向地震波作用,从而降低横向地震波对建筑结构的影响,延长建筑结构的安全使用年限,技术体系的设计从建筑主体结构与地基双向联动耗能设计机理,考虑建筑结构主体在地震作用下的耗能延展性,在实现地震作用下的瞬时致灾耗能的前提下,加强了新技术体系的结构保护,从而降低建筑结构在地震作用下的有效耗能作用。

图1 整体隔震结构示意图

2.2 技术要点

2.2.1 为了更好的实现建筑结构体系的抗震减灾作用,通过设置横向减震装置,当产生横向地震动时,所述滑动块7 会在弧形槽6 上发生相对滑动,且减震弹簧10 与橡胶圈9的存在会使得发生横向地震动时,削弱横向地震动作用力,在横向振动消失时,由于重力作用以及弧形槽6 的表面光滑度,滑动块7 会回到结构设计原位,从而降低横向地震动对建筑结构1 的影响,延长建筑结构1 的安全使用年限等特点。

图2 结构A 处详图

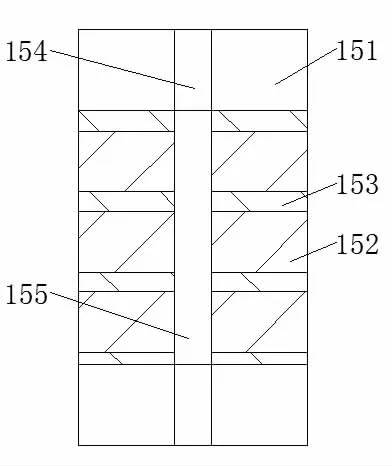

图3 支撑块结构剖视图

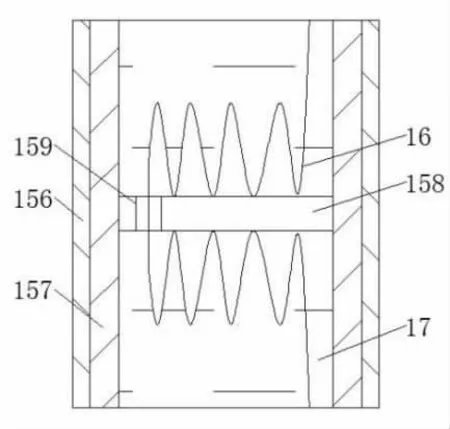

图4 钢管结构剖视图

图5 钢筋结构立体剖视图

图6 支柱结构剖视图

图7 滚珠结构局部剖视图

2.2.2 抗震结构体系中的竖向减震装置主要包括支撑柱14,所述的支撑柱14 结构的两端分别和两个滑动块7 的每一端固定连接,所述两个滑动块7 之间设有橡胶圈9,所述下底板4 和上底板5 之间固定连接有支撑块15,支撑块15包括主钢板151、副钢板152,多个副钢板152 的相邻面均固定连接有减震片153,最上端主钢板151 的下表面与一个减震片153 的上表面固定连接,最下端主钢板151 的上表面与一个减震片153 的下表面固定连接,主钢板151 上开设有通孔154,副钢板152 和减震片153 上均开设有圆槽155,通孔154 与圆槽155 的轴心线在一条直线上,通孔154 和圆槽155 的内壁均固定连接有橡胶管156,橡胶管156 的内壁固定连接有钢管157,钢管157 的两侧内壁之间固定连接有钢板158,钢板158 上开设有直孔159,钢管157 内设有钢筋16,钢筋16 呈不规则形,钢筋16 的一端通过直孔159 延伸至通孔154 的外端,钢管157 的内部固定连接有混凝土17。

2.2.3 抗震结构体系中通过设置竖向减震装置,多个副钢板152 与减震片153 交替连接,钢管157 内不规则的钢筋16,会增强竖直、横向方向的抗震能力或耗能作用,且减震片153 会削弱竖向地震动的作用力,从而增强建筑结构1 的抗震能力,延长建筑结构1 的安全使用年限的特点。

2.2.4 抗震结构体系中的隔震装置外端固定连接有防腐层18,防腐层18 包括聚四氟乙烯防腐剂、环氧树脂防腐剂,所述混凝土17 的制作方法包括如下步骤:

步骤1:第一步进行选料,细骨料采用河沙,粗骨料采用玄武岩,并按照规范要求控制好砂石骨料的含泥量与氯离子含量,严格控制材料的选用程序,即将河砂和玄武岩颗粒按照技术方案中给定配比混合搅拌均匀,以此得到混合物a;

步骤2:第二步在得到混合物a 的基础上加入适量掺合料,增加得到混合物a 的和易性,即将混合物a 与34.35%~45.31%水泥、32.81%~41.98%矿物掺合料、80%的9.09%~9.38%拌合水混合搅拌均匀得到混合物b;

步骤3:第三步将混合物b 与剩余的20%的拌合水、1.53%-1.67%聚羧酸高效减水剂,混合拌合均匀,以此得到混合物c,其中关于聚羧酸高效减水剂要严格控制其掺量,不得超过规定掺用量的3%,同时为了达到减效果,聚羧酸高效减水剂在与混合物b 拌和过程中,分2 次搅拌实现,第一次投入减水剂的60%充分搅拌均匀,第二次投入剩余聚羧酸高效减水剂,并搅拌均匀,二者之间停留至少30min;

步骤4:第四步在上述步骤得到的混合物c 中加入6.11%-10.94%纤维材料,均匀搅拌,得到混凝土17,其中纤维材料优选钢纤维,或者采用刚度较大的玻璃纤维,以此实现混合料的较优工作性能。

3 结论

结合当前行业发展以及对建筑结构抗震设计要求,文章公开了一种三维整体耗能建筑结构隔震体系,重点介绍了新型建筑结构隔耗能隔震体系设计、设计要点以及隔震耗能的原理,通过新结构体系的设计,实现整体结构有效削弱横向震动力,以达到建筑整体耗能隔震作用,实现了“地上地下协同耗能”成为了研究方向性的设计思路,为行业发展提供理论性指导建议。

3.1 三维整体耗能建筑结构隔震体系,其特征在于:有效通过设置隔震装置实现建筑结构地震作用下的耗能效果。

3.2 三维整体耗能建筑结构隔震体系,其特征在于:隔震装置通过设有横向减震装置和竖向减震装置,其中横向减震装置设有滑动块,其下底板的上端、上底板的下端均开设有弧形槽,两个弧形槽上均滑动连接有滑动块,两个滑动块之间设有橡胶圈,通过设置横向减震装置,当产生横向振动时,且减震弹簧与橡胶圈的存在会使得发生横向震动时,削弱横向震动的力,从而降低横向震动对建筑结构的影响。

3.3 三维整体耗能建筑结构隔震体系,其特征在于:竖向减震装置包括支撑柱,支撑柱的两端分别与两个滑动块的一端固定连接,在耗能装置内部实现横向与纵向双向位移耗能作用,有效实现地震动作用下的结构体系“自保护”。

3.4 三维整体耗能建筑结构隔震体系,其特征在于:支撑柱位于两个橡胶圈的外端,橡胶圈的内壁固定连接有支柱,两个支柱之间固定连接有减震弹簧,结构体系通过支柱与橡胶圈的联合作用,实现在地震动作用下耗能装置的稳定性与耗能后的装置保护作用,从而延长耗能装置的使用寿命。

3.5 三维整体耗能建筑结构隔震体系,其特征在于:支撑块包括主钢板、副钢板,多个副钢板的相邻面均固定连接有减震片,为更好的实现地上地下双向联动作用前提下,通过副钢板与减震片的连接,最大程度上的实现整体结构耗能减灾作用。