碳中和约束下绿色减排体系的构建

2022-03-09田原宇乔英云张永宁

田原宇,乔英云,张永宁

(中国石油大学(华东)化学工程学院,山东青岛266580)

气候变化是事关人类前途命运的共同挑战,尽管全球气温升高是人为活动的结果或是自然周期变化尚在科学上存在不确定性,但气候变化已是国际政治的核心议题,减排CO等温室气体既是国际潮流又是大势所趋。2016 年175 个国家共同签署的《巴黎协定》明确提出“到本世纪末,将全球平均温升保持在相对于工业化前水平2℃以内,并为全球平均温升控制在1.5℃以内付出努力,以降低气候变化的风险与影响”后,越来越多的国家政府正在将其转化为国家战略,提出了无碳未来的愿景及其碳中和的目标。2020 年9 月22 日,习近平主席代表中国庄严承诺“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,争取在2060 年前实现碳中和。”中国的新气候目标和愿景彰显了中国积极应对气候变化、走绿色低碳发展道路的坚定决心,体现了中国构建人类命运共同体的责任担当,但如何准确理解碳中和、选择适合国情的碳减排方案成为破解我国经济社会高质量发展、生态文明建设和应对气候变化三赢难题的关键。

1 碳中和与温室因子绿色减排体系解析

经济活动只要消耗资源和能源,必然会产生碳排放,没有绝对的零碳排放过程。工业化以前,自然界中碳循环过程基本平衡。大气中所含的CO被陆地和海洋中的植物吸收,经光合作用转化为有机物,并放出氧气;然后有机物通过生物或地质过程以及人类活动消耗氧气,又以CO的形式返回大气中,基本达到了碳循环平衡。然而工业化以来,化石能源使用量剧增与使用效率低下,每年全球工业CO排放量增加至约300亿吨,加之因人类活动、森林和农田退化,生物固碳量大幅降低,CO出现了约44%的过剩,自然界碳循环遭到破坏,逐年累计造成全球变暖。据测算,大气中的CO浓度从工业化时期(1750 年)的277μL/L 增加到2019 年的415μL/L,联合国政府间气候专门委员会(IPCC)认为由此产生的温室效应将为人类带来海平面上升、冰川融化、热浪侵袭、暴风雨和水灾、干旱、疾病、经济问题、冲突和战争、生物多样化丧失、破坏生态系统等生存危机,CO成为世界各国亟待减排的温室气体。

然而CO又是光合作用必不可少的原料,每消耗22 吨CO将生产15 吨有机物和16 吨O;同时CO浓度增高有利于光合作用的进行和作物产量的提高。有机物是人类吃穿住行的基石,包括石油、煤和天然气等化石能源也是千万年前有机物的衍生物;氧气又是人类生存的必需品。我国仅农业方面,2020年我国粮食总产量66949万吨,加上秸秆的生物质生产总量达到了16 亿吨,生物固碳消耗的CO高达23.5 亿吨,同时释放出了17 亿吨O。按目前我国中低产田占耕地总面积70%,未来通过有效开展耕地质量保护与提升行动,我国粮食总产量将达到10 亿吨,确保了我国的粮食安全,届时生物固碳量将达到35亿吨CO。

因此,CO具有“既是亟待减排的温室气体,又是人类生存必不可少的可再生资源”的双重性,决定了CO减排目标应是实现CO排放与吸收平衡的净零排放(碳中和,carbon neutral),而不是CO禁排或“零碳排放”,同时不可能也不能达到零碳排放;未来绿色低碳能源体系必定是以新能源、可再生能源和储能为主,煤、油和气保障的多元能源生产体系。由于碳排放问题实质上主要是能源问题,只有疏堵结合,才有可能积极稳妥地破解世界性的碳减排难题。一方面需要通过能源供应端绿色低碳化转型,在确保能源安全前提下优先大力发展新能源和可再生能源、减量低碳化发展化石能源,从而降低碳排放总量;再一方面,需要在能源消费端通过全生命周期的节能提效降耗,降低能源消耗总量,从而减少碳排放总量;另一方面,需要在固碳端通过碳循环与捕集利用(carbon circle and capture utilization,3CU),从而消除必须排放的CO,高效低成本地实现碳中和。如果不计成本和效率、脱离实际,一味地强调碳减排,甚至向“无碳化”发展引导,那么不仅会破坏自然界中碳循环和氧循环的平衡,而且累积效应会使氧浓度降低到人和动物以及好氧生物不能承受的地步,从而引起更大的生态灾害。鉴于氢能为二次能源、体积能量密度过低、封闭空间安全性以及生产/储运/使用全生命周期低效性等,氢能应做实基础研究和强化技术研发储备,慎重推广应用和发展。

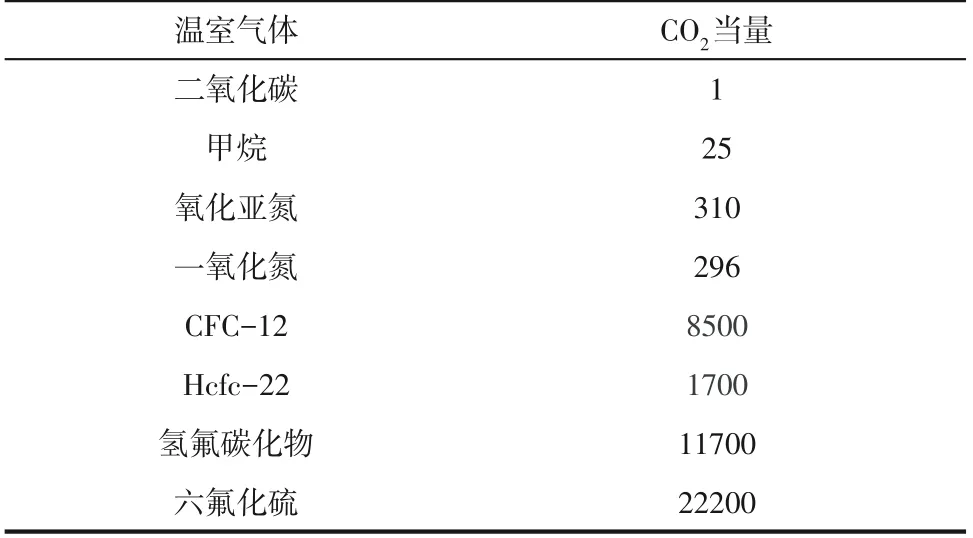

另外,除了二氧化碳(CO₂)外,能够引起全球变暖和气候变化的主要温室气体和气溶胶还有水蒸气(HO)、甲烷(CH)、氧化亚氮(N₂O)、臭氧(O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF)以及雾、烟、尘埃等微粒物。水蒸气是导致温室效应的首位温室气体,在大气中其浓度高出CO近两个数量级、温室效应是CO的4倍,水蒸气所产生的温室效应占整体温室效应的60%~70%;其次是CO,目前浓度约为415μL/L,大约占整体温室效应的26%;其他温室气体浓度更低,但能引起温室效应却比CO作用大很多,其CO当量见表1。

表1 温室气体的CO2当量[2]

微粒物主要来源于工业生产、加工过程、各种锅炉或炉灶排出的烟尘以及汽车排出的污染物及由它转化成的二次污染物,其温室效应是二氧化碳的4000 多倍,而且黑碳类气溶胶对冰川加速融化、暴雨和干旱等气候变化标志性现象产生的影响要远大于温室气体提高气温造成全球变暖的影响。2008—2017 年,本文作者带领课题组在大雪降后放晴时连续10年利用学校体育场的室外乒乓球台,通过雪面抛洒炭黑粉、窗玻璃吸附的尘埃、粉煤灰以及在雪层上设置利用纸箱和塑料薄膜制取的小型温室,测试降雪的融化速度。实验结果均证实,在同样光照下,利用纸箱和塑料薄膜制备的温室内温度比环境温度高2~3℃,10cm 左右的雪层从早晨8点到下午16 点融化不到一半;抛洒炭黑粉、窗外玻璃吸附的尘埃、粉煤灰的雪层2~3h 均已融化,融化的雪水并不能带走这些黑碳类固体颗粒。这与中国科学院青藏高原研究所徐柏青研究员等与美国国家宇航局科学家合作完成“随雪花从天而降的黑碳加速了青藏高原冰川的融化;而且融化的雪水并不能带走黑碳,世界屋脊的命运将因黑碳的积累而不断恶化;最近二十年,青藏高原冰川开始融化的时间明显提前,而融化的持续时间更长,这其中天生吸热的黑碳难辞其咎的研究结论相似,黑碳‘破坏力’会随着积雪消融而不断增强,当表层降雪流失殆尽,黑碳顺势滑入下一层积雪,继续‘搞破坏’,并加速积雪的融化”。鉴于不同温室因子来源、效应、调控方式、环境影响与危害各不相同,因此构建区别对待、分类处置、降污减碳的温室因子绿色减排体系(见表2),避免碳中和概念的扩大化,是积极、谨慎、稳妥应对全球气候变化的适宜途径。

表2 温室因子绿色减排体系

由于现有应对全球气候变化的减排体系并不是以浓度最高、影响最大的首位温室气体水蒸气为主要目标,而是以浓度排在第二位的CO作为核心目标,加之全球气候自然周期变化的影响,使得国际碳减排行动颇受争议。但由于上述温室气体和微粒物主要来源于工业生产、加工过程、各种锅炉或炉灶排出的污染气体和烟尘以及汽车排出的污染物及由它转化成的二次污染物,在碳中和约束下实施“污染温室因子禁排、CO净零排放、调控CH产生和排放”的绿色减排方案,不论未来碳减排措施对应对气候变化的效果是否有效,均能体现我国构建人类命运共同体的责任担当,强有力地促进我国能源绿色低碳转型、产业转型升级和生态文明建设,确保社会经济可持续高质量发展。

2 碳中和约束下绿色碳减排体系的构建

实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的、从工业文明向生态文明迈进的经济社会系统性变革,需要从国家宏观层面强化顶层设计到各行各业微观层面统筹规划、依据区域和产业特性,实施疏堵结合、积极稳妥的绿色碳减排,建设资源节约和循环型社会,确保实现经济社会高质量发展、生态文明建设与应对气候变化的三赢。

2.1 国家宏观层面的碳减排措施

国家碳减排的相关政策体系、国家超级工程和行动是全社会协同实现2060 年前碳中和的基石和保证,也为生态环境保护、能源绿色低碳转型、生态文明建设等提供了法理依据。

国家制定的《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国可再生能源法》《中华人民共和国大气污染防治法》《可再生能源中长期发展规划》《中华人民共和国清洁生产促进法》等系列法律、规范和条例,为我国实现“30·60双碳目标”提供了统一的行为标准和规范,奠定了坚实的基础。如鼓励发展电动汽车、光伏发电、风力发电、能源消费总量和强度双控以及《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》《产业结构调整指导目录》和《国务院关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》等政策,为我国实现从煤炭时代向低碳电气化时代跨越转型提供了强劲的动力,促进了我国能源结构由高碳型向低碳型升级,引导实现“30·60双碳”目标。在全国进行碳排放权交易试点为生态产品价值的实现提供了保障机制,也为“青山绿水就是金山银山”的理念提供了依据,同时也是实施绿色碳减排的基石和保障。

基于我国区域和行业发展仍存在较大差距,为了确保经济社会高质量发展,今后“双碳”工作应着眼全局,从总体上算大账:先确定我国现有农业、林业、草业和海洋等的生物固碳量,预测未来5~40年可能增加的潜在生物固碳量;再有效预估我国在碳达峰时化石能源消费量以及能源消耗总量,合理预测在碳中和时的化石能源消费量及其能源消耗总量,设计构建我国自主的多元绿色低碳能源体系的技术路径;最后合理确定我国不同时期CO排放量上限,并根据经济社会发展需求和低碳技术发展水平合理制定年度CO排放总量指标和减碳任务。作为发展中大国,钢铁、水泥、石化、建材等高耗能高排放产业对我国产业链的安全具有不可或缺的重要地位,不能为了减碳而盲目地一刀切。只有落后技术,没有夕阳产业,国家相关部门应坚持全国一盘棋通盘考量,统筹考虑不同地区、不同行业、不同企业发展实际,定期出台各行各业的《国家重点鼓励发展、限制和淘汰的产业、产品和技术目录》,引导各地按照区域资源特性分类施策,积极稳妥推进技术升级换代,做到产业上有保有压,地区上有先有后,为西部地区预留一定发展时间和空间,与东部、中部地区实现梯度达峰,支持其发挥可再生能源丰富的优势,通过承接东中部地区高载能产业转移以及延伸产业链、提高产品附加值等方式带动区域经济高质量发展,这也有助于保障国家能源安全,一二三产业平衡发展,确保产业链的供应链安全。

国家超级工程是我国集中力量办大事的体制优势,是从宏观层面大时空、多方位、可持续实施绿色碳减排的关键和保障。三峡工程、高铁及其铁路网络建设、西电东送及其特高压输送、南水北调、西气东输等系列超级工程不仅有助于能源绿色低碳转型,而且从宏观层面为实现节能减排和生态环境保护、经济社会高质量发展以及应对气候变化等提供了多方位的保证,利远大于弊。如规划中的藏水入疆工程,不仅可以利用雅鲁藏布江的水位差梯级发电,强化和调控流经江河的水力发电能力,仅墨脱地区梯级电站为我国提供(6000~7000)万千瓦的优质、廉价和稳定的低碳电力,按275g/kWh 标煤计算,每年将减少煤电消耗(1.32~1.54)亿吨标煤,减少CO排放(3.30~3.85)亿吨以及粉尘(231~269.5)万吨、SO(990~1155)万吨、NO(577.5~495)万吨,而且调水600亿吨到西部地区,在改善送水沿途和接水地区的生活、生产和环境治理用水状况的同时,通过蒸发和降雨的水循环途径还提高了西北地区的年降雨量,改善西北地区干旱半干旱的不利气候和环境,低成本快速解决西部地区干旱缺水、生态环境恶化、荒漠化等难题,使西北生态环境逐步恢复到唐汉以前的状态;同时又能大幅度提高有效耕地面积、粮食/森林/牧草产量以及生物固碳量,实现高质量发展社会经济、生态文明建设和应对气候变化的三不误。

2.2 微观层面的绿色碳减排模式

目前各行各业只有通过源头上避免高碳排放、过程中控制碳排放、末端强化碳循环与捕集利用的全过程碳减排方案,以节能降耗和生物固碳为抓手,疏堵结合,依靠能源绿色低碳转型,才能高效、低成本、可持续地实现低碳化,满足自然界的碳循环和氧循环的平衡,确保经济社会高质量发展、生态文明建设与应对气候变化的三赢。

2.2.1 加快能源绿色低碳转型,选择低碳原料和变革性低碳技术,从源头上避免高碳排放

目前我国化石能源占一次能源消费比重为85%,产生的碳排放约占全社会碳排放总量的87%。实现碳达峰、碳中和的关键是能源绿色低碳转型,进行现有能源结构的“加减法”调整,使以煤为主的化石能源时代向低碳电气化时代跨越。依据我国能源禀赋,进行水能/光能/风能/生物质能和地热能等可再生低碳能源、废弃物循环能源以及储能技术的扩量提效降本,优先大力发展(加法);煤、油和天然气等高碳化石能源稳步减量低碳化和原料化,作为兜底与调峰能源(减法);把合适的能源以合适的技术生产合适的产品用到合适的地方发挥合适的作用,构建以非化石能源为主体的新型电力体系,实施能源结构绿色低碳转型,最大化地从源头上降低碳排放,这是我国实现“2030 年前碳达峰和2060年前碳中和”目标的关键和基础。

变革性低碳技术应是着眼于原料低碳化以及技术全生命周期高效清洁化的突破性、颠覆性技术,能使能源利用效率大幅提高,有效降低原料和能源消耗,有助于从源头上避免高碳排放。作为我国最大碳排放的煤电,采用基于相变储移供热供冷的煤电热冷多联供工艺,煤炭利用效率高达85%以上,与目前大规模使用的、利用效率仅为30%~42%的单纯燃煤发电工艺相比,相当于减少煤炭消耗50%以上,将带来减少CO、SO、NO和微尘等排放50%的效果,同时也节约了运行成本、土地和投资等。作为现代煤化工的龙头,合成型煤粉气流床气化技术目前普遍存在高耗水、高耗能和高污染的缺陷,如果利用干法排渣、灰渣分离的煤粉Y型气流床气化技术改造现有合成型气化技术,耗水降低80%以上,能耗降低20%,灰渣比1∶6,气化率大于98%。气化渣作为地聚合物材料,不仅实现煤炭资源全资化利用和碳减排,而且避免了同量水泥熟料生产的碳排放,同时减少了煤气化和水泥煅烧的三废污染。作为现代石油化工的龙头,采用原油分级气相毫秒脱氢裂解制大宗基本化工原料(三烯和三苯)工艺、催化剂和装备技术,利用大庆原油热态中试结果,即单程转化时化学品收率62.6%(三烯46.3%、三苯16.3%)、生焦仅为3%、甲烷产率小于5%;相对现有乙烯生产装置,生产70%左右的三烯(乙烯、丙烯和丁烯)和三苯(苯、甲苯、二甲苯)以及其他化工原料,吨低碳烯烃生产节能50%以上,投资降低40%以上。

同样的技术,如基于快速热解的低阶煤分级分质利用、中低阶粉煤分级热解气化、钙焦球团分级氧热法原位生产电石、煤和生物质气化联合循环发电(IGCC)、粉煤和铁矿粉气流床原位气化还原熔融炼铁、超临界CO高效发电、汽车电动化等技术,与现有的对应技术相比,均能大幅度消减污染、能耗和物耗,从源头上避免了高碳排放。这是目前CO减排最有效的途径,一方面需要通过国家政策和税收、产业结构调整和升级,以及合理的能源定价机制和能源产品价格来引导实现;另一方面需要持续不断的技术创新,尤其是变革性、颠覆性技术创新的支撑。

2.2.2 提升现有产业,强化节能降耗,过程中控碳排放

全过程节能降耗和提高终端产品利用率(效率、寿命和重复利用率等)都是有效的减排措施。根据统计,每节约1kWh 电,就相应节约了0.4kg标准煤,同时减少污染排放0.007kg 碳粉尘、0.997kg 二氧化碳、0.03kg 二氧化硫和0.015kg 氮氧化物。如农业中使用腐殖酸缓控增效肥料,并采用相应的耕作模式,在将化肥使用效率从目前的25%左右提高到40%以上的同时,又提高了作物产量和品质,从而减少了肥料消费量以及避免了生产这部分肥料所产生的CO排放。在建筑领域,合理的结构设计和材料选型可以节约大量的钢材、水泥和石灰等高耗能高排放产品的消耗量。化工行业合理选择高转化率高选择性的催化剂以及高效节能的分离、反应、换热和泵送装备及其调频技术等,均可大幅度降低能耗。

其他行业节能降耗的技术和产品更是不胜枚举。这是目前CO减排最容易实现、成本最低并且具有较大收益的途径,亟需在国家政策强制下加快推广应用减污降碳技术,通过企业自身调整和改造就可实现。

2.2.3 实施CO循环与捕集利用(3CU),从末端上减少碳排放

末端减少/消除碳排放是迫不得已和最终解决CO减排的方法,也是目前国内外研究和开发的重点和热点。尽管CO捕集与封存(CCS)被宣传为未来大规模减少温室气体排放、减缓全球变暖最经济可行的方法,但存在捕集封存成本高、技术尚不成熟、泄露的潜在风险等缺陷,同时又不利于自然界碳循环和氧循环的平衡,CCS 应慎重发展和应用。利用光合作用的生物固碳是自然界解决碳循环和氧循环平衡的最经济、最主要的模式,也是维护食物安全、生态安全和人类健康的保护伞。解决自然界人为排放的每年数以十亿吨级CO的过剩难题,除了被动减少CO产生量,更为积极、主动的减碳措施应该是3CU,而不是CCS或CCUS(CO捕集利用与封存)。碳循环末端减少碳排放的主要措施,即生物利用光合作用实现固碳从而加快碳循环,储存了太阳能,增加CO消耗量和O释放量,主动消减CO过剩,副产的固碳生物质又是优质的可再生能源和用途广泛的原材料,又能进一步降低化石能源消费量以及CO排放量,从而实现自然界碳循环和氧循环的平衡。其次是CO作为工质化和原料化的捕集利用,即通过工质化利用就是作为工作介质发挥CO替代和节能降耗效应,如CO驱采油、超临界CO发电、超临界CO印染、超临界CO喷涂、超临界CO萃取、超临界CO清洗以及CO辅助注射成型、制造干冰等;CO原料化利用就是通过生产特定化学品实现CO固定,如生产尿素、碳酸二甲酯、纳米碳酸钙、碳酸丙烯酯、氨基甲酸酯、聚酮、聚脲等化学品以及设施农业的气肥等。

对于煤化工、钢铁、水泥和石灰等行业的高浓度CO(体积分数大于60%)排放,采用CO捕集利用生产特定化学品或工质化利用,是特定工矿企业减排成本和能耗较低、经济效益较好的末端减碳措施。

对于数量多、分布广的如发电和中小锅炉等低浓度CO(体积分数小于16%)排放,工矿企业应充分利用国内碳交易机制,将CO减排与土地提质和农林业增产增收相结合,按照合理的CO减排量,将用于CO捕集利用的投资和操作费用的一部分,依据碳交易机制纳税反哺农业和林业,实现异地化低成本生物固碳,突破目前碳减排对经济发展的负面影响,是实现低成本碳减排的积极有效途径。另外,我国目前高达73 亿亩的重金属污染、盐碱化、草场退化、沙化和荒漠化、水土流失等退化土地以及废弃矿山等亟待生态修复治理,按仅有10%的退化土地种植固碳植物(如太空芦竹、狼牙草等),年亩产干草5 吨以上,则每年可转化CO53.5 亿吨,生产生物质36.5 亿吨、O38.9 亿吨,即可中和我国目前CO排放量的50%。同时这部分高含纤维素的固碳植物可择优大规模地用于造纸和饲料,生产工业纤维原料、再生纤维、可降解塑料、生物腐植酸环境修复材料和平台化合物,达到长期固定CO的要求;残余固碳植物可用于气化发电,又能代替部分煤炭,为实现能源绿色低碳转型提供支撑,同时退化土地种植固碳植物也为我国社会经济高质量发展提供了可靠的能源和碳排放指标以及巨大的发展空间,在满足自然界碳循环和氧循环的平衡、确保经济社会良性发展和人民生活水平逐步提高的同时,兼顾解决国家能源安全、粮食安全、保护耕地与城镇化、以工哺农、三农问题和环境保护等战略性难题,从而确保我国实现工业、农业、政府和社会的多赢,在2060 年前实现碳中和,进而提高我国应对全球气候变化的国际地位。

3 结论

(1)基于对CO具有“既是亟待减排的温室气体,又是人类生存必不可少的可再生资源”双重性的认知,构建了碳中和约束下的“污染温室因子禁排、CO净零排放、调控CH产生和排放”的温室因子绿色减排体系,不论未来碳减排措施对应对气候变化的效果是否有效,均能强有力地促进我国能源绿色低碳转型、产业转型升级和生态文明建设,确保社会经济可持续高质量发展。

(2)在国家宏观层面,相关减排政策体系、国家级巨型工程和行动是实施绿色减排的基石和支撑体系,为我国实现“30·60 双碳目标”、生态环境保护、能源绿色低碳转型、生态文明建设等提供了法理依据、标准和规范;同时引导各地按照区域资源和产业特性,分类施策,产业上有保有压,地区上有先有后,疏堵结合、绿色减排,高效、低成本、可持续地降污减碳,建设资源节约和循环型社会,保障国家能源安全、一二三产业平衡发展,确保产业链供应链安全。

(3)在微观技术层面,构建全过程控碳排放的CO绿色减排模式,实施源头上避免高碳排放、过程中控制碳排放、末端强化碳循环与捕集利用(3CU),依靠能源绿色低碳转型,以节能降耗和生物固碳为抓手,疏堵结合,从而满足自然界的碳循环和氧循环平衡的需求,高效低成本地实现经济社会高质量低碳化发展、生态文明建设与应对气候变化的三赢,确保我国实现2030 年前达到峰值和2060年前实现碳中和的愿景。