高原丝绸之路视野下的汉藏艺术交流

——以噶玛嘎孜唐卡为例

2022-03-08毕光美

毕光美

(上海大学 文学院,上海 200444)

一、高原丝路与噶玛嘎孜唐卡的关系

“高原丝绸之路”这一学术概念的提出,始于20世纪80年代,经过学界多年的努力和研究的推进,得出较为一致的观点认为:“高原丝绸之路”最初源于唐蕃古道的开辟,是唐宋元明清时期青藏高原通往中原地区的交通要道。[1]近年来,霍巍教授结合其在青藏高原的一系列考古发现,对此概念作出了更具体的定义:“高原丝绸之路”是指代“形成于通过青藏高原的东方与西方、中国与外域交流的交通网络及其主要干线”[2],它不是指某条具体的通道,而是一个能够与今天的“陆上丝绸之路”“海上丝绸之路”“草原丝绸之路”“沙漠丝绸之路”相连接的交通网络。针对霍巍教授提出的这一定义,张云的《高原丝绸之路的主要特点与历史成就》[3]、余小洪的《“高原丝绸之路”路网结构的考古学建构与文化内涵》[4]等多篇论文都有过相似的论证,目前基本已成为学界研究“高原丝绸之路”所普遍采用的定义。

高原丝绸之路不仅是青藏高原文明走出高原的重要传播通道,也是我国“一带一路”建设不可或缺的重要组成部分,同时也是青藏高原地区与内地密切交往、交流和交融的历史见证。自唐朝开始,高原丝绸之路就是汉、藏两个民族政治、经济、军事、宗教、文化等各个方面交流和传播的桥梁,尤其是“汉藏佛教文化之间的交流对于融合形成中华特色的佛教文化具有重大意义,对于多民族中华文化融合性、一致性的形成也具有特殊重要的意义”[5]。从广义的文化类型来看,宗教和艺术都属于文化的范畴。因此,从这一角度出发,宗教和艺术的交流本质上都是文化的交流。

随着不同时代的发展和积累,汉藏民族在高原丝绸之路上留下了大量的历史遗迹和文化产物,噶玛嘎孜唐卡即是高原丝绸之路汉藏宗教艺术交流的典型代表。噶玛嘎孜(1)噶玛嘎孜画派名称因音译差别,又叫“嘎孜画派”“嘎赤画派”“噶智画派”等,都是同一画派。是藏族三大唐卡绘画流派(勉唐画派、钦则画派、噶玛嘎孜画派)之一,16世纪下半叶由南喀扎西融合汉地和印度风格创建,该画派初创时主要流行于西藏昌都地区,后随着汉藏文化交流的深入又流传至今四川省甘孜州以及青海省玉树地区,目前主要以上述三个地区为主要传承中心。经过历辈噶派画师的经营和努力,现在的噶玛嘎孜唐卡已经成为不同地域、不同民族之间共建共享的一种民族艺术。

二、汉地绘画对噶玛嘎孜唐卡的影响

噶玛嘎孜唐卡自诞生以来,就深受汉地绘画艺术的影响,并且这种影响和交流始终伴随着画派的发展。历代噶玛嘎孜画师对汉地绘画均有不同程度的借鉴和吸收,主要体现在绘画技法和绘画风格两个方面。

(一)绘画技法的影响

噶玛嘎孜唐卡对汉地绘画艺术的吸收,改变了以往藏族绘画以红、黄色调为主的传统风格,巧妙地将藏族绘画中的宗教信仰和中原绘画中天人合一的文化内涵有机融合起来,使噶玛嘎孜画派得以在西藏画坛脱颖而出。而汉地绘画技法对噶玛嘎孜唐卡的影响主要体现在两个方面:一是对汉地青绿山水特色的继承和发展;二是对汉地山水画的没骨技法(2)没骨画技法是中国画的三大技法体系之一,所谓的“骨”指的是墨线,不用墨线勾勒轮廓,而是直接用墨或色渲染的画法,成为没骨技法。和半边山水技法(3)半边山水指的是南宋山水画盛行的“马一角,夏半边”构图法。马远和夏圭是南宋四大家之一,马远作画常取一角构图,故称“马一角”;夏圭则偏爱半边构图,故有“夏半边”技法。的借鉴。

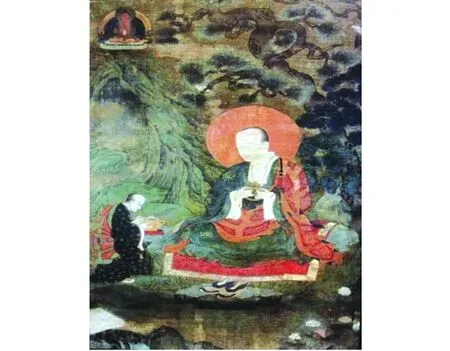

青绿山水是中国画中的一种绘画技法,是用矿物质的石青、石绿作为主色进行作画的一种方式,在中国绘画史上占有重要地位。噶玛嘎孜画派初创时期,就开始了对青绿山水技法的初步尝试,创始人南喀扎西[6]对这种技法的运用,主要体现在画面背景的布局上。此后,经过几代画师的传承和经营,这一技法运用更加成熟。噶玛噶举派的第十世噶玛巴曲英多吉在着色方面,除了继承原来的青绿色调以外,他还使用了灰白色调,同时在颜料上增加了对金的运用,使画面充满生机的同时显得富丽堂皇。通过对比早期的传统唐卡作品和噶玛嘎孜画派作品可以更加直观地的看出噶玛嘎孜唐卡精湛的用色技巧和对藏族传统绘画的创新。如图1的《释迦牟尼像》所示,这是一幅西藏早期传统画风所绘的唐卡,图中可清晰地看出:画面整体是橙色调且以佛像为主,装饰性意味较少,无论是色调还是构图都透露着佛教的庄严。而图2的《罗汉卡利卡》(4)图1、图2来源:于小冬著:《藏传佛教绘画史》,江苏人民出版社,2006年版,第212、240页。是一幅早期的噶玛嘎孜画派作品,画面描绘的是师徒在山间禅坐的场景,表现的是人与人之间的活动,而不同于大多数传统唐卡绘画传达的是人对神的崇拜。在这幅作品中,青绿和青灰色调很突出,从人物体态和肤色来看,灰白色的皮肤使这幅罗汉画清新脱俗、柔和淡雅。

图2 《罗汉卡利卡》

继曲英多吉之后,司徒·曲吉迥乃又将噶玛嘎孜唐卡的青绿山水特色推上更高境界,一度成为后世噶派画师们模仿的范本。尤其是在唐卡背景色调上,除了继承前辈曲英多吉使用的灰白色调以外,他还以中国画颜料中的石青、石绿和泥金作为主色,将三种颜料自然地组合起来,并主张在色彩运用、色层变化、渲染技巧上应与汉地的丝唐保持一致,使噶玛嘎孜画派唐卡的表现技艺更为丰富,“使唐卡中所象征的佛土圣地更显金辉银灿、神圣庄严,恰到好处地表现出唐卡艺术的宗教内涵”[6](P227)。图3所示的《白度母像》(5)图3来源:于小冬著:《藏传佛教绘画史》,江苏人民出版社,2006年版,第255页。是司徒·曲吉迥乃所绘的一幅传统佛像唐卡,从图片中可明显看出青、灰两种主色调。画中人物皮肤和背光的灰白色是对曲英多吉画风的继承,而远处背景云雾的青灰色,则是汉地青绿山水技法的表现。这幅代表作品与同时期的宗教题材唐卡相比,画面色调更加自然素雅,使整体构图更加和谐、自然。

此外,对汉地山水画中的没骨技法和半边山水技法的借鉴和运用,也是使噶玛嘎孜唐卡在同时期西藏画坛中脱颖而出的又一特色。最早运用这种技法的画师是17世纪被称为噶玛嘎孜绘画天才的曲英多吉。他在噶玛嘎孜传统绘画技法的基础上,结合汉地的没骨技法和半边山水技法,将噶玛嘎孜唐卡又推上了新的艺术境界,他的许多作品一度被称为“藏族绘画史上的里程碑”[7](P286)。曲英多吉旅居内地二十多年的经历,客观上使他加深了对汉地文化的理解和向往,也将更多汉地其他民族的绘画技法融入到噶玛嘎孜唐卡中。传统的唐卡绘画需要先用线描勾勒出底稿,再进行染色勾线,而在曲英多吉的作品中几乎看不到传统唐卡的线描和框架,也完全没有了传统的规则程式化构图。如图4所示,在他的这幅《米拉日巴像》(6)图4来源:(德)大卫·杰克逊著:《西藏绘画史》,向红笳等,译.明天出版社,2001年版,第351页。中,不仅看不出唐卡的量度规则和轮廓,反而使中国水墨画的渲染技法更加突出。没骨技法和半边山水技法的运用,使画面整体构图更加随意自然,并通过大量留白来体现出空灵的意境美。

综上所述,无论是汉地的青绿山水特色还是中国画的没骨法和半边山水技法,都对噶玛嘎孜唐卡的绘画技法产生了重大影响。经过不断地交流和借鉴,青绿山水已经成了噶玛嘎孜唐卡的标识性特色,曲英多吉更是将几种技法全部融合在自己的作品中,使他的作品成为噶玛嘎孜唐卡中最具辨识度的代表。

图3 《白度母像》

图4 《米拉日巴像》

(二)绘画风格的借鉴

噶玛嘎孜唐卡对汉地绘画风格的借鉴可以追溯到画派创建时期,并且每一任噶玛嘎孜画派传承人几乎都对汉地画风有不同程度的借鉴。工珠的《知识总汇》[8](P572-573)记载,噶玛嘎孜画派创始人南喀扎西创建画派的灵感主要来源于明成祖于永乐五年(1407)赠与五世噶玛巴的一幅卷轴画,即以明代汉地卷轴画(丝唐)为范本开创的画派。

继南喀扎西之后,借鉴汉地绘画风格创作的代表画师是被称为“噶玛嘎孜绘画天才”[9](P196)的曲英多吉,同时他也是噶玛噶举派的第十世噶玛巴(7)噶玛巴是藏传佛教噶玛噶举法系继承人的称谓,是噶玛噶举的最大转世活佛之一。,因其在西藏的教派斗争中失败后逃至丽江,并在木氏土司的庇护下客居二十余年。由于他个人丰富且曲折的经历,使他在不同时期的绘画风格也有所区别,但从总体上看,他的作品更像是汉地的生活场景写生,与传统的藏式唐卡有巨大差异。曲英多吉还是藏族绘画史上唯一一位对动物题材着墨表现的艺术家,[7](P294)大量的飞禽走兽、建筑风物、花卉树木等汉地素材在作品中随处可见,在云南常见的鸡鸭、孔雀等素材也频繁出现在他作品中。他的绘画整体追求意境的表达和恬静淡雅的生活化风格,而不再以纯粹的表达宗教意趣为主,他被称为绘画天才的原因,也是由于其独特的绘画风格不能被轻易模仿复制。虽然从曲英多吉的画风已经很难看出传统藏式的唐卡风格,但他的作品画面整体还清晰地保存着噶玛嘎孜唐卡的青绿色调。

与前辈曲英多吉一样,司徒·曲吉迥乃也是一个才华横溢且热衷探索其他绘画风格的画师,在对汉地绘画风格的借鉴上,他最突出的贡献是集众家之长开创了独具特色的“新噶孜”画风。工珠把他与曲英多吉一同视为西藏绘画艺术空前绝后的独特天才之一。[8](P573)他的一生曾走遍高原、内地与西藏周边的多个国家,在游历过程中他接触到不同绘画流派的大量经典作品,最终在曲英多吉画风的基础上,开创了被称为“新噶孜”的绘画风格。顾名思义,这里的“新”是相对于从前的“旧噶孜”风格而言的,尽管同样是借鉴了汉地绘画风格,但曲吉迥乃的画风较之前人有更进一步的创新。他的绘画风格在绘制方法、用色技巧、线条勾勒上都与内地的丝唐大致相当,在他的作品中画面人物衣着偏汉化、园林庭院等题材都更趋向明代汉地的风格。司徒·曲吉迥乃曾在他自己绘制的一套作品中作如下描述:“我在色彩、情感的表达和行驶时依循着汉地大师们,我画了土地、服饰、宫殿等在印度实际看到的东西。尽管目前还有新旧勉塘正逐渐消亡的技法和钦日派的追随者杰乌岗巴和噶智的大师们,但我已使(我画的)这些画有万种不同的风格特色。”[9](P212)从这段话可以看出,司徒·曲吉迥乃所开创的新画风在原来噶玛嘎孜画派的基础上至少融合了汉地、印度和西藏本土的勉唐和钦日几种绘画技法。但不同的是在绘画唐卡背景时,除了采用噶玛嘎孜历来传承的石青和石绿作为主色之外,司徒·曲吉迥乃还增加了用金技巧,将金色和青绿色完美地结合起来,康·格桑益希教授将他的这种风格称作“金碧山水”[6](P226)特色,这一特点使得噶玛嘎孜画派的表现技艺更为丰富。

三、噶玛嘎孜唐卡艺术对汉地的影响

文化的交流和影响是相互的,噶玛嘎孜唐卡作为一种藏传佛教绘画艺术,其本身的文化和宗教内涵不言而喻。在汉藏民族不断交流、交往的过程中,噶玛嘎孜唐卡的传承和发展也对汉地艺术产生了积极的影响,为我国文化事业发展做出了重要贡献。

(一)艺术方面的影响

噶玛嘎孜唐卡是噶举派的宗教艺术代表,该画派的历辈传承人大多是噶举派的高僧活佛,这些画师们不仅学通五明且画艺精湛,因此他们的身份很大程度上促进了画派风格的传播。许多画师一生中都曾访问过汉地及藏地周边国家,因此在他们游历汉地的过程中,也将噶玛嘎孜唐卡绘画艺术传播到了内地。较为典型的是十世噶玛巴曲英多吉,他在云南生活了二十多年,到访过中甸、大理、丽江等地,他的绘画风格对当地影响至今犹存。有纳西族学者认为:“纳西族的《神路图》是融藏传佛教和东巴文化于一体的杰作,东巴卷轴画受到了藏传佛教唐卡画的影响。”[10]包括现存的明代时期丽江的壁画不仅保留有藏传佛教相关的绘画内容,还体现出噶玛嘎孜画派的艺术风格。

噶玛嘎孜唐卡对汉地艺术的影响还体现在绘画的颜料和用色方面,随着噶玛嘎孜唐卡在内地的传播和展出,有很多汉地画师开始借鉴唐卡的用色技巧,还有不少汉地的绘画工作者专门前往藏地学习唐卡的颜料制作和调配方法。一般情况下,完成一幅唐卡需要三十至五十多种颜料,而唐卡绘画使用的颜料需要从天然矿物、植物、天然土质、骨质以及纯金、纯银等贵重金属材质中提取。因此,唐卡颜料的调制工艺本身也是一门深厚的学问。而噶玛嘎孜画派用白、红、黄、蓝、绿五色作基本母色,就能调出九大分支色、三十二中支色,从而变化出一百五十八小支色等多种色相。[11]这种精湛的技艺也不断吸引着西藏其他画派的画师和汉地画师前来学习和交流,笔者曾经在德格做田野调查时就看到过一位噶玛嘎孜画师的家里有来自五湖四海的学徒,正在学习颜料制作和调色技法。

此外,噶玛嘎孜唐卡对汉地绘画艺术的用色技巧也有影响。唐卡的独特性和辨识度,除了体现在绘画题材和风格等方面,还表现在用色的技巧上。相较而言,汉地绘画的颜色没有唐卡绘画丰富,但随着汉藏艺术交流的深入,内地国画中也开始融入了唐卡的色调。例如较典型的被称为“藏色王子”的花青色,这种色调原本在内地绘画中是极鲜见的,现在也越来越多地被使用。盛产这种颜料所用的优质花青石和蓝绿色矿石就在拉萨附近的尼木县和昌都地区,[12]而西藏昌都地区又是噶玛嘎孜唐卡的诞生和传承基地。因此,噶玛嘎孜唐卡从颜料调制到绘画用色,都对汉地绘画艺术有突出的影响。

(二)文化方面的贡献

早在明清时期,朝贡贸易在高原丝绸之路上往来不绝,汉藏艺术也通过这种渠道得到交流。噶玛嘎孜唐卡在促进汉藏文化交流,丰富我国民族文化方面的贡献一直延续至今。

第一,噶玛嘎孜唐卡作为一种宗教绘画艺术,其丰富的文化内涵极大地促进了藏传佛教在内地的传播和汉藏两地佛教文化的交流。从明清时期开始,大批青藏高原的僧俗首领前往中央政府朝贡时,主要进贡方物就以唐卡、佛像和土特产为主,这是早期以物的形式将藏传佛教文化传入汉地的一种重要形式。另外,历史上有多位噶玛嘎孜画师曾对丰富汉地文化作出过突出贡献。其中,身为第十世噶玛巴的曲英多吉画师在旅居云南的时候,使藏传佛教噶玛噶举派在云南得到了传播,极大地推动了滇西北地区的宗教和文化发展。纳西十三寺(8)纳西十三寺:文峰寺、指云寺、普济寺、福国寺、玉峰寺、林昭寺、喜化寺、答来寺、寿国寺、来景寺、普化寺、达摩寺、来远寺。就是在这样的背景中兴建起来的,其中最著名的丽江五大寺都是以被誉为“噶玛嘎孜画派传承中心”的八邦寺为母寺建成的。另一位有突出贡献的画师是司徒·曲吉迥乃,他在雍正七年(1729,藏历第十二绕迥土鸡年)主持修建德格印经院,这是一所集图书、档案、艺术等多功能于一体的佛教文化宝库,院内收藏的经书、论著和造像堪称范本,噶玛嘎孜画派的壁画、唐卡更是不计其数。历经300多年,德格印经院已经成为一座享誉海内外的藏文智库,不仅是雪域高原的文化瑰宝,也是构成我国传统民族文化的重要组成部分。

第二,随着唐卡和藏传佛教艺术的发展,以及汉藏艺术交流的加强,藏族的各类工巧明著作被带到汉地,有些甚至已经被翻译成汉语,至今还在内地流传。在清代汉藏佛教典籍互译中,工布查布做出了较大贡献,他不仅翻译了《造像量度经》,还撰写了《造像量度经引》《佛说造像量度经解》《造像量度经续补》,使得《造像量度经》成为汉文《大藏经》中讲述佛像工巧的珍贵典籍。[13](P230)这部从藏文译出的《造像量度经》,成为汉地佛教造像的重要依凭[13](P233),至今对汉地佛教艺术发展还有重要的影响。

第三,近现代以来,噶玛嘎孜唐卡对汉地文化的影响和贡献更加突出。1987年,享有“现代唐卡画神奇画师”[14](P82)美称的通拉泽翁画师及其弟子的作品在北京、香港等多地展出,在海内外引起了极大轰动,吸引了美术界的注目和赞叹。通过历辈噶玛噶孜画师们的共同努力,噶玛嘎孜唐卡于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2008年,由噶玛嘎孜画师根秋扎西领衔,200多位噶派画师共同参与,历时十余年完成的1288幅格萨尔王唐卡巨作又一次在北京奥运文化展盛大展出,这样规模巨大的绘画工程不仅对噶玛噶孜艺术的弘扬和继承意义深远,而且对藏文化以及我国民族文化的宣传均有重要意义。

四、结 语

综上可知,通过高原丝绸之路展开的噶玛嘎孜唐卡艺术交流是双向的,历经几个世纪的发展,噶玛嘎孜唐卡所代表的汉藏艺术除了在绘画艺术方面相互借鉴以外,还有唐卡本身所承载的宗教意义和民族文化层面的交流。

高原丝绸之路是青藏高原文明最终融入中华文明体系强有力的联系纽带,也是输送中原文明进藏的“主动脉血管”[2]。依托这一重要通道,噶玛嘎孜唐卡在增进汉藏艺术交流方面发挥了及其重要的作用。从南喀扎西以明代汉地的卷轴画为灵感开创画派开始,便拉开了噶玛嘎孜艺术与汉地艺术交流的序幕,此后,这种交流一直延续至今。因此,通过研究噶玛嘎孜艺术的传承和发展轨迹,不仅可以丰富汉藏艺术交流的研究成果,且在一定程度上可以反映出不同历史时期的汉藏民族关系演变。

噶玛嘎孜唐卡艺术是藏族精神文明与物质文明双重发展的产物,它既是汉藏艺术交流互鉴的结晶,也是汉藏两个民族在高原丝绸之路密切交往的重要见证。噶玛嘎孜唐卡在吸收外来风格的同时,还能保持自身独特的魅力并不断创新,充分体现出青藏高原民族文化的多元凝聚力和生生不息的民族传承。此外,在目前我国大力推进“一带一路”建设的背景下,关注噶玛嘎孜唐卡艺术的发展,对学界研究“一带一路”上的民族交流史、艺术发展史、铸牢中华民族共同体意识等课题有重要意义。