缅甸媒体对中缅经济走廊的观点及其形成原因分析

2022-03-08邓丽红

毛 敏 邓丽红

(云南民族大学,云南 昆明 650504)

新闻媒体报道的倾向性,往往会影响民意,进而间接地影响到政府的决策和行动方向。因此,民间舆论在中缅经济走廊项目的推进过程中扮演着重要的角色,了解缅甸国内各界人士对中缅经济走廊的态度及评价尤为重要。为避免报道内容搜集的单一性,本文选取缅甸官方媒体《缅甸新光报》《镜报》,私营媒体《十一新闻》《伊洛瓦底》和《缅甸时报》,华文媒体《缅甸金凤凰报》作为研究对象。除《缅甸金凤凰》为中文报纸外,其余均为缅文报纸,缅甸受众广泛,能较为直观地反映出缅甸各界对中缅经济走廊的评价和关注度。通过对中缅经济走廊相关报道进行分析研究,梳理其中复杂的观点,探究这些观点的形成原因,评估中缅经济走廊面临的挑战和难题,探寻解决这些问题和推进中缅经济走廊的可循路径。

一、缅甸媒体对中缅经济走廊报道的内容解读

(一)缅甸媒体关于中缅经济走廊报道量

缅甸有三大官方媒体,分别是:缅文版的《镜报》《缅甸新光报》和英文版的《缅甸环球新光报》。《镜报》创办于1957年,是缅甸官方媒体中发行量最大的媒体,其次是《缅甸新光报》,缅甸的私营媒体数量众多,《十一新闻》《伊洛瓦底》《缅甸时报》都是在缅甸比较受欢迎的报纸,如今缅甸私营媒体在社交平台的影响力已经明显大于缅甸官方媒体。《缅甸金凤凰》是缅甸唯一的中文报纸,是由缅甸华人创办的面向当地华人群体的中文报纸,在传播中缅友谊、弘扬中华文化方面发挥了独特的作用。

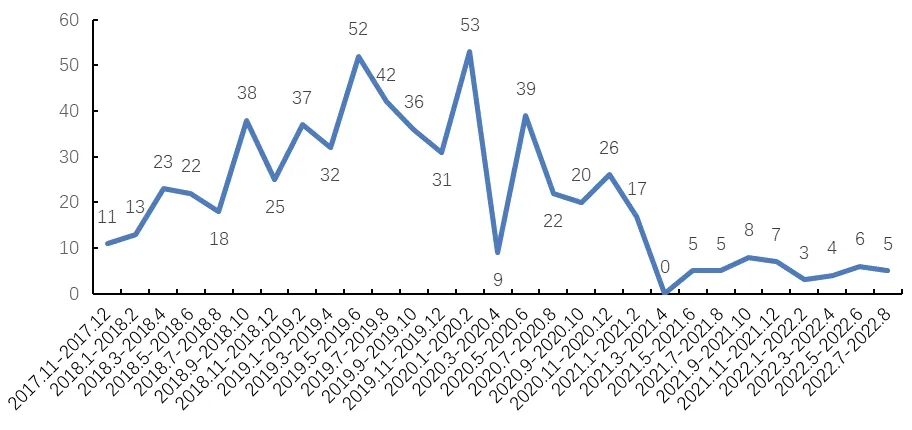

搜集有关中缅经济走廊报道主要采用人工查阅与网上检索两种主要方式。其中,官方媒体通过人工查阅电子报纸的方式,依次摘选出有关中缅经济走廊的相关报道内容。《缅甸时报》《伊洛瓦底》《十一新闻》和《缅甸金凤凰》则采用网上人工检索的方式,在媒体官方网站分别输入缅甸语、英文、中文的关键词“中缅经济走廊”“一带一路”进行搜集。通过对有关中缅经济走廊报道的定量分析,归纳报道在数量和倾向性方面的规律,有助于从宏观上把握从2017年至2022年期间报道的整体变化趋势。样本选择日期限定为2017年11月至2022年8月,共搜集有关中缅经济走廊的报道共609 篇,以两个月为一个区间,各区间报道数量如图1所示。

2018年缅甸媒体有关中缅经济走廊的报道总量为139 篇。2019年报道量较上年有所增加,为230 篇,同比增长65.5%,2020年报道量为169 篇,同比下降26.5%,2021年报道量为37 篇,同比下降78.1%。

2017年11月,中国外交部部长王毅在访缅时首次提出构建“人字形”中缅经济走廊的设想,缅甸媒体开始陆续发布有关中缅经济走廊的报道。2018年8月至9月,中缅经济走廊备忘录的签署、“一带一路”与缅甸发展研讨会成功举办,使中缅经济走廊获得较多热度,媒体报道数量达全年最高,38 篇。2019年5月至6月,随着第二届“一带一路”高峰论坛、2019 首届中缅经济走廊投资峰会、中缅建交69 周年庆典等活动的举办,缅甸媒体对中缅经济走廊的报道量达到了全年最高值,52 篇。2020年1月,习近平主席访问缅甸,将中缅友谊推向高潮,有关中缅经济走廊的报道数量达到峰值,因此2020年1月至2月,报道量多达53篇。2020年3月至4月,中缅经济走廊相关报道降至2020年全年最低值,仅9 篇,是报道密集期之后出现缓冲期的表现,与此同时,2020年3月至2021年2月,受新冠疫情的影响,中缅经济走廊进展放缓,部分项目被推迟和暂停,关于中缅经济走廊的报道量有所下降。2021年2月在缅甸政局变动和新冠疫情的双重影响下,中缅经济走廊的谈判和项目规划基本陷入停顿,媒体报道量断崖式下降,2021年3月至4月,报道量达有史以来最低,为0 篇。由此可见,两国之间政治、经济、文化的互动都是影响中缅经济走廊的报道量的重要因素。

图1:2017年11月~2022年8月缅甸媒体中缅经济走廊报道数量变化趋势(单位:篇)

(二)缅甸媒体关于中缅经济走廊报道倾向性分析

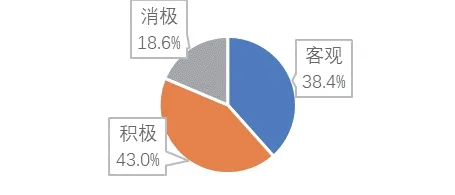

2017年11月至2022年8月,在报道中仅是提及中缅经济走廊,没有具体对中缅经济走廊项目的内容展开描述和评价的报道有264 篇,占报道总量的43.3%。对中缅经济走廊进行解读和评价的报道共有345 篇,占总量的56.7%,其中,客观评价占38.4%,积极评价占43.0%,消极评价占18.6%。总体上,缅甸媒体对中缅经济走廊评价是积极的、客观的。客观评价主要包括与中缅经济走廊有关的中缅高层互访、合作协定签署仪式、论坛、博览会以及其他官方活动等内容的报道,没有明显的倾向性。在一定程度上,积极评价反映了缅甸各界对于中缅经济走廊倡议的认可和期待,消极评价则反映了对此倡议某些忧虑。

1.缅甸对中缅经济走廊的主要期待

缅方高度重视中缅经济走廊的建设,中缅两国在联通、能源、基础设施建设、农业、养殖业、教育、卫生、金融、促进文化民间交往等领域开展合作,认为中缅经济走廊开启了新篇章,因此,选取自缅甸媒体的积极评价中占比较大的报道内容作为缅甸对中缅经济走廊的主要期待的代表观点。

第一,促进缅甸经济长期发展。深化“一带一路”合作将有利于社会经济发展、减贫、提高人民生活水平和经济复苏,将便利人员往来、货物运输,提升两国的贸易水平与贸易量,进一步增加缅甸的投资,拉动当地就业,使缅甸的农业、养殖业、建筑业收益,改善交通和通信状况。对消除贫困以及成功实现可持续发展有巨大的帮助。实施有利于中缅两国的“一带一路”项目,进一步加强数字经济合作,有助于创造就业机会、促进贸易—投资,进而缓解新冠疫情对经济的冲击。[1]

图2:报道倾向性比例构成

第二,将极大地改善缅甸基础设施建设。缅甸的基础设施相对薄弱,中缅经济走廊将通过投资和项目建设,助力缅甸的公路、铁路、电网、水利、建筑、港口等基础设施的建设,填补缅甸基础设施建设空白。缅甸迫切需要升级其基础设施,缅甸政府正在与包括中国和日本在内的合作伙伴合作,“一带一路”项目使缅甸成为南亚和东南亚之间的枢纽。[2]“大瑞铁路项目是促进孟加拉国、中国、印度和缅甸自由贸易发展的经济走廊的铁路主干道,我们十分欢迎。”[3]

第三,促进缅甸国内和平与民族和解。在尊重缅方意愿的基础上,中国在若开邦问题上坚定支持缅甸,并积极为缅甸协商解决民族和解问题提供帮助,得到了缅甸各方的一致肯定。同时,中缅经济走廊建设使少数民族地区经济得到发展,民生得到改善,发生武装冲突的风险也将会极大降低。

此外,缅媒认为通过推进中缅经济走廊,还将促进缅甸的人力资源发展,继续深化两国间和两国人民间的友谊与合作,促进全面战略伙伴关系,实现互利共赢。

2.缅甸对中缅经济走廊的忧虑

第一,担心缅甸陷入“债务陷阱”。缅媒多次提及中国的“一带一路”倡议和中缅经济走廊为“债务陷阱”,并用汉班托塔港经营权移交中国来作为佐证,这将会引发民众的担忧。《伊洛瓦底》刊登的文章《担忧中缅经济走廊会导致债务陷阱》中提出:“显而易见的风险是债务陷阱,中国为建设经济走廊投入大量资金,使借债国不得不偿还债务,他们很难偿还。”[4]

第二,担心对环境造成破坏。缅媒认为中缅经济走廊的建设,将造成项目所在地区的环境破坏,带来水资源流失、污染等问题。面对官方的沉默,专家和环保人士对项目地区的土地征用、外来移民涌入、失去就业和空气以及噪音污染表示担忧。[5]

第三,对就业和征地的担忧。缅媒认为,中缅经济走廊项目主要雇用中国的工作人员,会使当地人失去就业机会,项目征地又会使他们失去土地,因而土地补偿不到位就会让他们无法继续生活。“现在是时候关注‘一带一路’项目如何以发展的名义掠夺缅甸人的生计了,如果只关注项目启动,不保证土地和就业机会,只会给当地人民带来更多挑战而不是机会。”[6]

此外,还有其他的担忧,如:可能会引起项目所在地的武装冲突、贸易不公问题的存在、项目信息缺乏透明度以及将会对中国形成过度的依赖。

二、影响缅甸媒体对中缅经济走廊观点的主要因素

影响缅甸媒体对中缅经济走廊报道的数量、主题、频率和态度倾向的原因有很多,既有两国政治、经济、国际舆论等方面的因素,也有缅甸媒体行业发展状况的影响,而媒体的不同定位、关注方面及报道记者的职业素养等带来的影响也不容小觑。媒体的政治立场和态度深深地影响着媒体的报道内容,稍有不慎,消极报道将对中缅经济走廊带来极大的负面影响。

(一)中缅关系的影响

民盟时期,中缅两国签署政府间共建中缅经济走廊的谅解备忘录,本着两国互利共赢的目的,中缅两国开展了中缅经济走廊合作。2017年国务资政昂山素季和中国国家主席习近平就开展两国务实合作、促进两国互利共赢和两国人民共享发展成果、实现中缅经济走廊建设达成共识。2018年9月,两国政府签署了《共建中缅经济走廊的谅解备忘录》。[7]2020年1月,中缅双方同意,加强共建“一带一路”合作,推动中缅经济走廊从概念规划转入实质建设阶段,着力推进皎漂经济特区、中缅边境经济合作区、仰光新城三端支撑和公路铁路、电力能源等互联互通骨架建设。[8]

2021年2月,缅甸政局发生变化,为继续推进中缅经济走廊的建设,军方改组了中缅经济走廊管理委员会。2022年1月,中缅经济走廊计划实施会议及同相关部委协商会议举行,讨论了中缅经济走廊联合委员会下组成的工作团队实施情况、后续工作安排、联合实施等相关问题。[9]可见缅方虽经历政局变动,但依旧将中缅经济走廊作为国家经济复苏的重点项目。

作为缅甸政府“喉舌”的官方媒体,报道中的立场和态度必须与政府保持一致,为推动中缅经济走廊顺利推进发挥舆论引导作用。因此,不管是在民盟时期或是在政局发生变化之后,《镜报》和《缅甸新光报》的报道内容都与缅甸政府的对外政策契合,对中缅经济走廊的报道内容是积极、支持的态度,符合两国共商共建,实现互利共赢的愿景。

(二)文化背景的差异

一方面,中缅两国的生活方式、风俗习惯和行为方式等方面差异巨大,在跨文化传播与合作的过程中会出现较大阻力。缅甸是典型的佛教国家,在社会、经济制度、经济发展、意识形态和宗教信仰上与中国都有较大差异。自古以来,缅甸都没有对GDP 等经济指标发展的要求,对经济发展没有太大的渴求。缅甸民众大多都不了解中国,对中方项目有“急功近利”的刻板印象,认为中方片面追求速度而忽略当地生态环境保护。另一方面,中缅两国的语言文字的差异,会影响到两国沟通交流内容传达的准确性。在中缅经济走廊项目的推进过程中,对中缅两国文化差异的处理稍有不慎就会影响到项目的正常推进。

(三)历史原因

缅甸曾是英国殖民地,大多数缅甸民众曾接受过西式教育,直到现在英语仍作为一门主学科来学习。因此,缅甸民众对西方的表达和叙事方式接受度较高。在国际传播中西方起步较早,占领了舆论高地,西方主流媒体BBC、VOA 在缅甸深受喜爱,对中国的报道扭曲事实真相,大肆发布“中国威胁论”“债务陷阱论”缅甸私营媒体跟风报道,引发民众对中国的恐惧。

(四)传媒业发展受限

缅甸私营媒体由于受资金、设施和人才的限制,加之政治经济等多方面的影响,发展缓慢,在与官媒竞争中也不占优势。2021年2月缅甸政治局势发生变化,私营媒体被严重波及。缅甸宣传部从2021年3月8日起吊销《今日缅甸》《新时代》《缅甸民主之声》《密祖玛》和《7日新闻》5 家媒体机构的发行许可证。《缅甸时报》则于2021年2月21日上午10 时停止发行,至今未重新启动。《标准时间》于3月17日起停止发行纸质报纸和在网络上发布新闻。私营媒体的发展现状使它们只能依赖市场盈利以维持报刊生存,因此很难保证报道内容的客观性。

1.媒体背后的国外势力

在中缅经济走廊相关报道中,消极评价主要来自缅甸私营媒体《伊洛瓦底》《十一新闻》和《缅甸时报》,消极评价的报道数量分别为33 篇,22 篇,10 篇,占各自媒体总报道量的27.5%,29.3%,27.8%,接近总报道量的三分之一。这与媒体背后的国外势力有关。《伊洛瓦底》一直以来都接受加拿大、捷克共和国和美国等国家的资助,《十一新闻》表面上的合作机构主要是泰国《民族报》,但其背后的真正金主是日本财团,《缅甸时报》由澳大利亚人创办,是一家拥有外国投资的缅甸报纸。这些媒体背后的国外势力为获取本国在缅甸的利益,资助缅甸私营媒体,使他们不遗余力地对中缅经济走廊进行抹黑,进而引导民间舆论,阻碍中缅经济走廊的推进。

2.私营媒体的市场取向性

缅甸官方媒体希望营造中缅两国良好的合作氛围进而推动中缅经济走廊的建设,而私营媒体只是为赢得市场,迎合受众,这决定了私营媒体的报道内容和报道方式。由于历史和现实的因素使缅甸民众存在一定的排华情绪,2021年2月1日,缅甸政局发生变化,排华情绪被极大地煽动,出现了大量抹黑中国的言论,私营媒体在报道中将中国与缅甸政局变化挂钩,再次将反华舆论推向高潮,使在缅中国企业和员工人身安全受到威胁,中缅经济走廊项目推进受阻。私营媒体和民意互相影响,私营媒体为迎合民意不惜抹黑中国,而缅甸的民意又是媒体长期以来不实报道的引导所致,想要在短时间改变是不太可能的。

3.媒体工作者的职业素养

私营媒体的主要负责人多受西方培训,且缺乏对中国直观地接触,在报道中缅经济走廊时,为了在市场占有一席之地,罔顾新闻职业者的职业道德,对新闻素材进行删减、选择性报道甚至是扭曲事实,恶意批评、质疑中缅经济走廊项目,致使民众被一再误导。2020年1月17日,《伊洛瓦底》共发布有关中缅经济走廊的报道为6 篇,其中有3 篇提及中缅经济走廊,1 篇客观描述,1 篇积极报道,1 篇消极报道。积极报道中肯定了中国在促进缅甸和平进程中的建设性作用,在报道中缅经济走廊将为缅甸带来和平与繁荣的内容的同时,用诱导性很强的话语如:“中国在非洲建立了海外军事基地”“不知道中国是否与领导人谈判在缅甸的领土上建立军事基地”,使对中缅经济走廊的积极评价“变味”。消极报道中着重强调了中缅经济走廊带来的土地补偿和就业问题。在习近平主席访缅期间,对中缅经济走廊大量报道原是好事,但由于消极报道的出现会抵消当天其他报道带来的积极印象,且这些报道手法使文章充斥着对中缅经济走廊的不满言论,这些论调危言耸听,缺乏事实依据,极大地煽动了民意,不利于中缅经济走廊项目在缅甸的推进。

图3:报道消极评价比例构成

4.报道内容重复论述

缅甸私营媒体对中缅经济走廊的负面报道一直以来都围绕着“债务陷阱”“土地补偿”“就业问题”“环境破坏”等词语重复报道,而并没有给出有说服力的依据,可见私营媒体对中缅经济走廊的负面报道并不是为解决其中存在的问题而提出,而是为了反对而反对,为批评而批评,如此别有用心的报道正在不断加深缅甸民众对中缅经济走廊项目的误解。

三、对策与建议

目前,受疫情与政治方面的现实因素,中缅经济走廊在缅甸民间舆论上正处于十分不利的位置。官方媒体因为代表缅甸政府,使民众不能完全信服,相较而言,私营媒体代表了一定程度的言论自由,是缅甸民间舆论的风向标,如果不能改变中缅经济走廊对缅传播现状,让不实报道继续影响缅甸民意,将十分不利于中缅经济走廊的顺利推进。通过梳理报道内容,中国应在以下几个方面展开相关工作,积极营造良好的舆论氛围。

(一)推动跨文化传播

跨文化传播的过程中,最重要的就是文化,单纯通过国家机构和国家背景的组织对缅传播,效果不佳。因此,对缅传播应向“轻媒体”“重个体”、“轻国家”“重文化”的方向转变。

一是利用新媒体与新方式,进行本土化、精准化传播。鼓励更多的中国媒体平台入驻新社交平台,如:Twitter、Facebook、YouTube。通过挖掘缅甸本土新闻素材,采用符合缅甸文化习惯的叙事方式,通过文字、音像和视频等及时更新报道,提升报道对缅甸民众的吸引力。同时,缅甸语学习者也应当发挥语言优势,积极与缅甸青年互动交流。

二是通过媒体及时对抹黑中缅经济走廊的言论做出有理有据的澄清,对缅甸民众提出的关于中缅经济走廊项目的质疑及时作出解答。实时更新有关项目推进情况,使民众有真实可靠的信息获取来源。如2019年7月14日又缅方举办的经济走廊与地方价值转换战略讨论会上,对中缅经济走廊进行普及,力图消除误解。但仅仅是面向官员的讨论会力度是远远不够的,如果能在项目地与当地政府合作,举办面向当地民众的讨论会,宣传效果将大大加强。

三是加强媒体互动,建立信息互通渠道。同缅甸官方媒体、私营媒体进行合作,借助双方的媒体平台,即时报道中国在建设“一带一路”中的贡献、成就及为当地带来的发展成果。必要时,对当地居民进行采访,增加报道可信度。2018年4月,上缅甸记者协会与中国德宏传媒集团合作共同前往中缅经济走廊城市考察,并就社会、经济、文化等领域合作进行合作协商。[10]

四是加强优秀电视剧与文学作品的翻译与传播。中国国家主席习近平撰写的《治国理政》(缅文版)出版,《中国人民广播电视台同缅甸宣传部的合作协定》《2020 澜湄电视新闻周的“缅甸日”合作谅解备忘录》的签订,“我的丝路”摄影展、“丝绸之路电影节”的举办,将有利于提升中缅文化交往与合作,促进两国民众间的关系和了解。

(二)加强民间交流

民间交流是促进“民心相通”的重要环节,加强教育、文化、旅游、宗教、媒体等社会人文领域交流合作,为中缅经济走廊营造良好的民间舆论至关重要。

首先,大力支持中国在缅民间组织的发展。加大对在缅民间组织资金、人力的投入力度,为在缅中国留学生在当地的民间组织提供实践平台,为民间交流培养后备力量。增加在缅民间组织与当地民间组织的联系与合作,增强其影响力。

其次,加强中缅教育合作。加大相关研修班办学力度,提高办学质量。增强中缅高校学科交流、增加留学生项目合作,促进缅甸人力资源发展。中缅跨境经济长期合作学习班(曼德勒)旨在澄清中缅跨境经济合作相关不实新闻报道,推动中缅贸易合作发展以及协助中缅经济走廊建设。[11]

再次,举办中缅经济走廊相关专家圆桌会议与学术论坛。既能为缅甸政府的决策提供支持,也能在缅甸学者、高校学生的中普及中缅经济走廊的有关知识信息,消除误解。中缅建交70 周年研讨会主题“新时代中缅关系智库学者峰会”举行,标志着双边关系进入了新时代,学者间交换意见和友好交流,是促进双边关系的主要驱动力。[12]

最后,促进两国的旅游业发展,助力人民相互理解,吸引更多外国投资,创造更多的就业岗位。如“中缅文化旅游年”能充分地利用缅甸美丽的自然景观和丰富的文化古迹吸引中国游客,助力两国的人文交流。应注意的是,在交流交往的过程中,要尊重缅甸的佛教文化与习俗。

(三)切实惠及民生

在高层讨论会上,国家国务资政提到:“只有获得‘一带一路’计划参与国民众的支持,才能使项目获得成功。”[13]由此,可看出缅甸民意对政府政策制定及实施过程中有极大的影响力,在中缅经济走廊的推进过程中应切实惠及民生,让中缅经济走廊项目带来的福祉真正深入到普通百姓、惠及广大民众。

第一,由于中缅经济走廊项目多为基建项目,会对当地的自然环境和生活环境带来较大影响。在推进项目的前期应做好风险评估工作,包括:生态环境风险评估、跨文化风险评估等,增加中缅经济走廊项目推进的可行性。中缅合作缅甸曼德勒-皎漂铁路项目可行性研究谅解备忘录持续2年时间,项目研究成果报告于18 个月内提交并进行环境影响、居民影响、文化评估和分析,据悉评估与分析将同时进行。[14]

第二,项目在推进过程中都应该做好当的民意与舆论调查,为项目提供可靠的科学依据和决策参考。成立专门与当地民众对接的工作部门,切实关注当地居民的基本诉求,努力改善当地居民的生活条件和生活环境。尊重当地文化、风俗习惯和民族差异,助力脱贫事业,促进边境地区和平稳定。

第三,当地企业应承担好社会责任,做好相关社会福利、救济和安置工作。吸收本土员工参与项目,培养更多的专业技术人才和管理人才,增加当地居民的收入。聘用经过专业培训的当地居民作为项目管理人员,在项目与当地政府、组织沟通的过程中充当“桥梁”,既能更好地管理当地员工,又能促进项目的顺利推进。企业应在当地社区定期举行项目进程汇报会,鼓励民众为项目实施建言献策。通过举办社区公益电影放映、图书捐赠、敬老活动,拉近与当地民众的距离。中缅双方签订交换了在中方资助实施保护与修复蒲甘佛塔建筑计划协定、中方资助实施建立缅甸疾病防控中心和开设医护人员进修学校协定和中方资助实施修建国民运动馆计划附加协议。[15]

(四)引入多方合作的运营模式

首先,企业在项目投资时,要避免不正当的竞争方式,缅甸民众对不公平竞争十分反感,因此,要想树立良好的企业形象,打破缅甸对中国企业的固有偏见,必须公平、公正、公开地进行投资。

其次,企业在运营管理中,应加强有关中缅经济走廊项目与当地政府的协商,加大跟进力度,及时解决过程中出现的问题。“只有与中国合作才能发展积极和促进民生,但对中缅经济走廊具体的项目运营和规划还存有顾虑。”[16]因此,应不断完善具体项目运营和规划,可通过聘请缅甸或外国学者作为咨询专家,最大程度减少运营和规划方面的阻碍。

最后,邀请他国企业参与共建中缅经济走廊项目,降低中缅经济走廊的政治色彩,减少缅方疑虑。如中国、缅甸的两家公司合资成立东南亚原油管道有限公司运营管理的中缅油气管道,中国、缅甸、韩国等六家公司成立的合资公司东南亚天然气管道有限公司运营管理的中缅天然气管道。这样的合作运营方式,能极大地增加项目的可信任度,进一步打消缅甸民间的顾虑。

结 论

缅甸是“一带一路”沿线发展潜力较大的国家之一,加强中缅经济走廊建设,是中国推动“一带一路”倡议在周边落地生根、推动中国—中南半岛经济走廊建设走向深化务实的关键举措。缅甸的官方态度和民意倾向在中缅经济走廊建设的过程中都扮演着重要的角色,赢得缅甸民众的理解与支持,有助于中缅经济走廊在缅甸的顺利推进。面对缅甸民间部分质疑的声音,中国应继续深化中缅两国在各个领域的合作,迎难而上,加强对缅跨文化传播力度、增进两国的民间交流,切实惠及民生,改善企业运营模式。消除当地民众的疑虑,获得民众的支持,为中缅经济走廊在缅甸的推进创造良好的舆论环境,不断夯实中缅友好民意支撑,中缅经济走廊的建设是攸关中国和缅甸两个国家利益的重要倡议,相信该项目定能够顺利推进并使两国受益,取得合作双赢。