论展览标签“去中心化”*

——以观念艺术策展实践为语境

2022-03-08顾也天

顾也天

(南京艺术学院,江苏 南京 210013)

当代艺术最有趣的话语之一总是这样:“你认为有必要往墙上贴解释性的标签吗?还是仅仅挂上作品而让观众自己去领会?”我始终认为,如果艺术家没有激烈反对,有时你也可以说服他们,附上发人深思的解释性文本确实对观众帮助很大,不管是艺术家的文字还是策展人的文字。就算你并不同意标签上的文字,也能给参观者某种可供批判的东西。

——安妮·德·哈农库德(Ann d’Harnoncourt)

2006年,时任费城美术馆馆长安妮·德·哈农库德接受瑞士策展人汉斯·乌尔里希·奥布里斯特(Hans Ulrich Obrist)采访时,谈及解释性标签(interpretivelabel)的魅力,有过如上一段论述[1]182。在这里,她十分巧妙地把标签与展览中各个权力者的话语权相关联,并肯定了标签的作用。本文即以此展开。

艺术展览在迎来指数级的数量增长后,目前已陷入一种困境:观众面对琳琅满目的展品以及展览标签(以下简称“展签”)感到不明就里,甚至有“挫折感”,通过解释性文字想要传达给观众的知识、理念并没有真正被观众所接受。究其原因,大致有二:一是展签内容不够科学,二是其呈现方式过于传统、单一,导致难以引人入胜。

目前展签领域的语言学和传播学有许多成熟的案例和丰富的研究。比如,美国的亚德里安·乔治(Adrian George) 所著《策展人工作指南(The Curator’sHandbook)》,为展签制定了详细标准;美国博物馆学家贝弗利·赛瑞尔(Beverly Serrell)在《展览标签:一种解释性的方法(ExhibitLabels: AnInterpretiveApproach)》一书中,对展签写作及分析进行了详细阐述,此书已两次修订(1996)(2015);美国的弗里曼·蒂尔顿(Freeman Tilden)在他的著作《解释我们的遗产(InterpretingourHeritage)》中,也对信息传达系统做出了范例式的解答,他的解答甚至已经成为公认的标准。此外,美国博物馆联盟(American Alliance of Museums)每年评选“展览标签写作卓越奖(Excellence in Exhibition Label Writing Competition)”,对展签的写作和分类建立了标准;我国学者周婧景还以此奖在2016—2018年的评选为例,撰文着重研究了展览中说明(解释性)文字的空间认知心理,提出“促使注意指向实际对象”的做法[2]53-62。以上这些优秀展签或规范尽管未必是先锋式的,但的确代表了传统展签写作的最高水准。

当代艺术展览,尤其是实验性或学术性的展览,本身对观众的知识储备和感知习惯有一定要求。能深入人心的艺术传播,应当建立在能让大众接受吸收的话语体系基础之上。所以,在承认展签存在的合理性的前提下,如何通过展签促成展品与观众的对话?又如何更好地呈现能给观众留下深刻印象的展签内容? 这些都是本文将要努力解决的问题。

有必要指出,在讨论文字与视觉艺术的关系时,前提是艺术文本的转向,其中包含了哲学的语言传播转向和艺术的流派批判转向。比如,立体主义、未来主义和抽象主义的发展为文本概念奠定了坚实基础——乔治·布拉克(GeorgesBraque),他的某些立体主义画作因将文本融入作品中而闻名(如图1);当雷内·马格丽特(René Magritte)在他的超现实主义画作上写下著名的“Ceci n’est pas une pipe(这不是一支烟斗)”(图2)时,他把艺术家创作时的解释性文本移到了理解作品的中心位置。因此,笔者认为,图像与语言之间关系的建立是20世纪视觉艺术的重大发展。有此筑基,我们就可以为展望展签的未来而积极寻找突破性的新事物。

图1 乔治·布拉克《向J.S.巴赫致敬》,1911—1912,布面油画,现藏于纽约现代艺术博物馆(左);

图2 雷内·玛格丽特《图像的背叛》,1928—1929,现藏于洛杉矶艺术博物馆,www.ReneMagritte.org(右)

一、展签的“去中心化”

本文选择从20世纪60年代末兴起的观念艺术入手来讨论展签,是因为围绕展览实践的语言(媒介)发生了更广泛的转变。艺术家们常以概念取代实物,使艺术得以摆脱传统形态(即所谓“去物质化”),如将装置和雕塑简单地称为“作品”,而展览更常被称为“项目”[3]。举办机构、策展人、艺术家们也越来越多地将制作工作置于前台,从而将“制作”延伸为“意义”的一部分。但这仍然使策展人的活动与艺术家的创作密切相关。北美作家、策展人露西·R·利帕德(Lucy R.Lippard)作为观念艺术的旗帜性人物,曾明确提出:

语言的材料和观念的可能性与不断发展的策展方法密不可分。通过鼓励对一些标准的博物馆学信息——艺术家传记、策展声明、展览清单、展览标签——进行重组,并允许观众/读者变为内容参与者,颠覆了作者身份的概念,制定了一种参与式的观众观,策展人、艺术家和观众互换角色,共同参与意义的建构。[4]

在20世纪70年代的观念艺术浪潮中,文化激进主义概括了该运动的发展。它激发了行动主义对于策展实践的驱动力,反之倒逼其积极推进当代艺术机构和策展人的发展[3]。这类混合实践创造了一个跨学科的、有价值,却又质疑的关键空间。多数观念艺术家制作了用批评解释的作品,同时他们又质疑批评的功能,对艺术领域内的语言概念及写作行为进行了新的阐释。但即使有着艺术的颠覆,他们还是不可思议地避免将自己的感官和见解加到观众身上,完成了惊人的语言转向。

本文将观念艺术带入展览中的微观领域,是因为围绕展签实践的语言也发生了化学反应般的转变。展签的实质是传递信息。观众可以根据接收到的信息赋予其特定的指示方式,来构建概念式作品的实质。实际上,这就是将展签分解为一种传播工具的模型,连同展品塑造为一个整体的宣传语境。此外,展签因为缩小了观看和生产之间的距离,所以削弱了机构、策展人或艺术家其中一方或多方权力主体的作用,并使得传统权力在展览世界中的行使发生了动摇。这就导致了反体制倾向被注入了美术馆和画廊的微观领域。笔者称之为展签“去中心化”的过程。

“去中心化”的概念有必要加以明确。长久以来,文字展签的制作及接受严格遵循英国学者盖农·卡瓦纳夫(Gaynor Kavanagh)提出的传统信息“三单元(three-unit)”交流模型[5]41,即发送者—消息—接受者(sender-message-receiver)的步骤。在传统美术馆模式下,文字系统表现为机构—展签—观众的模型。这种优先级层级在意识的层面就诱导了观众——图片优先于文字。在这种等级制度(非越级)的传递模式下,艺术家和批评家、策展人的角色是明显独立的,展览中的展签和艺术品的角色也是明显独立的。但在观念艺术兴起后,越来越多标新立异的展览颠覆了人们对传统美术馆模式的认知,先进的策展方法催生了崭新的展览和展签系统。本文所称“去中心化”,并非是指去除展签在美术馆或画廊被关注的中心位置这个“中心”,而指的是展签中被阐释内容的来源和制作从传统权力主体——机构转移至策展人、艺术家甚至是观众,由此,展签概念中的话语权从机构层面解放出来;同时,对于展览中看似必要存在的物件(如作品和展签)的功能进行人为主体意志的赋予,探究传播媒介之于其的地位和作用。下放但不分散的权力在封闭的空间以及开阔的场地中被相关的主体颠覆性地运用,创造出一批新型、有效、有趣的展览,不仅讨论了展签如何、何时以及为什么会“成为形式”,更解构和探索了展签位置的问题。

但是,如果在观念艺术语境下讨论展签的去中心化问题,我们需要提出前提。首先,艺术家和策展人的身份是相对模糊的,展签和作品的界限也是难以界定的。2007年第12 届文献展(Documenta 12)主张“展览作为一种媒介”[6],那么我们真的只需要考虑宏观的展览本身吗? 传统艺术理论一直囿于“自主”“作者身份”“展品”“艺术作品”甚至“人工制品”等概念的理解。但其实如果从观念艺术出发,就会发现这些困扰可能太过局限于“批判媒介”的框架之中。美国策展人亚利桑大·亚贝洛(Alexander Alberro)认为,一旦艺术语言被认为“在‘观念艺术’的框架内”,作品和文本之间的区别就变得模糊了。[7]19同样,由于1970年代的策展人经常从根本上重新思考传统的展览制作形式,激进地使用各式各样的策展方法,导致了其传统的“联络员”身份开始瓦解。也正因为如此,传统展品的界限从“艺术作品”向外扩展,转变或模糊为展览中其他看似已经定义的物件。对观念艺术中“什么是展览的必需品”问题的讨论,事实上要回到其出发点——“传达”功能,即:展览需要什么?展览需要作品吗? 作品又需要什么? 正是由于话语权的主体被机构大胆分散,展签的语言、工具和类型获得了极大的想象空间,从而解放了展签作为“媒介”在其中的功能,才能够让我们寻找到单一主体的多种功能边界。

另外,在“信息”展览中,观众对于艺术作品和展签的贡献也是不可或缺的。不过,难道观众也是展签去中心化的内容之一吗? 笔者的答案是肯定的。用观念艺术的语境来研究展签,是为了在更迭的展览世代中寻找展签位置的平衡点。无论是上述“展览是媒介”,还是语言和传播总需要的发送者和接受者,权力的交接最终落在了观众的意志中。去中心化的过程要求任何动态的展览都要做到发送和接受的平衡,也尽量期待在一次展览中权力能被全部体现。同样,以这样的视角来审视没有展签的《施乐书》(见下文)——以极端方式重新诠释了“关注作品本身”的主题,也意味着允许观众彻底挑战机构层面的话语权。它好像正面呼应了十年后(1980年)英国作家约翰·伯格在其《观看之道》(WaysofSeeing)中所谈及的语言的展签“到底是为观众提供了解释还是限制了观众的批判性思路”[8]的问题,并予以先行实验。

二、展签在观念艺术中的策展实践

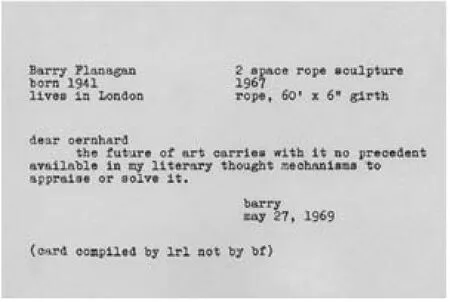

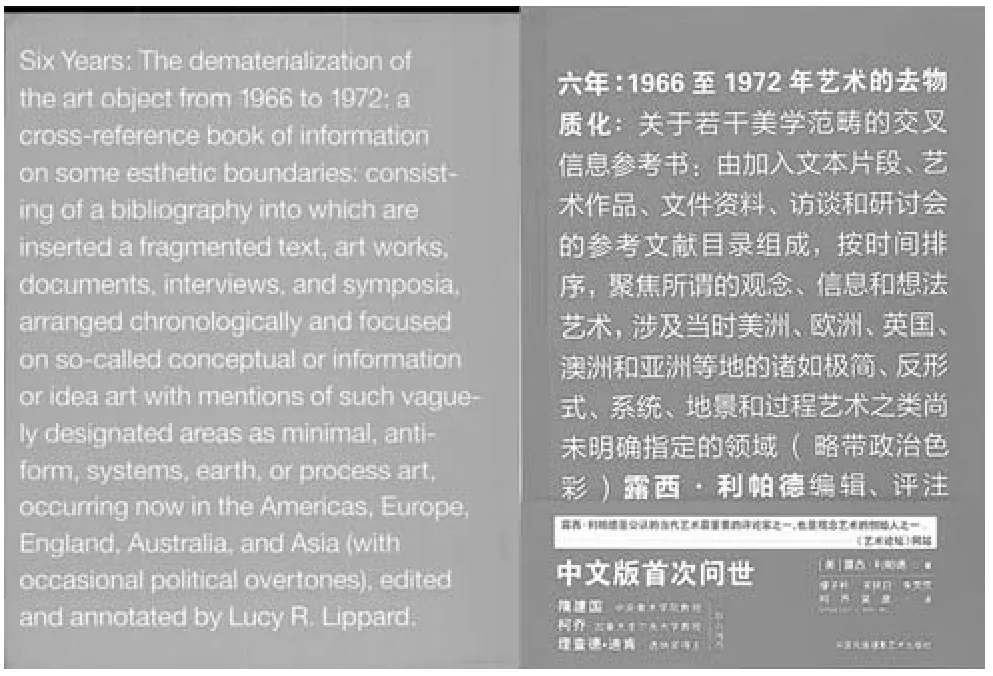

利帕德的“数字展览系列(NumberShows)”,是一个值得观察的综合性案例。这些展览于1969年至1973年在美国各地及英国伦敦巡回展出,每一场展览都选取一个复杂而具体的数字作为名称:“557,087”(西雅图,1969)、“955,000”(温哥华,1970)、“2,972,453”(布宜诺斯艾利斯,1970)以及“c.7.500”(瓦伦西亚,1973)。展览其实是以首次举办城市的人口数量命名的,且几乎不包括绘画,而是以最广泛的、最概念化的、基于现场语境的装置,以及完全基于印刷的文字和图片作为展品的。利帕德重点使用了一种索引卡片(index card)随机分发和阅读(如图3及图4),内容涵盖了展览中的一切必要和非必要的要素,例如艺术家及展品清单、作品信息、展览批评、诗歌,以此集纳为一个目录(catalogue)。例如“c.7.500”中,双面的卡片由26 名艺术家在巡回展览中完成[4]220;“557,087”以及“955,000”的单面卡片,则是由利帕德向参加的艺术家发出征集邀请,并附上了其论文和附属信息[4]158。由此可见,卡片扮演了展签的角色。作为展签的替代品,它不仅传递了传统展签所要表达的信息,更在此基础上大胆拓展出了“策展人作为艺术家”和“艺术家作为展签撰写者”的新功能。通过调查新兴一代艺术家并在展览中展出,引出了她构思已久的反传统倾向。由于读者或观众可以扔掉他们不喜欢的卡片,利帕德认为,“展览的规模如此之大,以至于公众不得不依靠自己的看法”,“提供的体验越开放,或越模糊,观众就越被迫依赖于自己的感知”[9]。也就是说,作品、艺术家和展签都无法控制观众看待作品的方式,这样不同的观众就会以不同的方式理解同一件展签。既然艺术物品(art object)已经打破了美学边界,与之伴生的展签似乎也能如法炮制。加之她的艺术作品“去物质化(dematerializetion)”的观点[3],使得无论是物理上还是概念中的展品都能够完成自我价值的建构,实现解放性的“说”和“记录”。所以在观念艺术的语境下,展签概念的扩张更加符合由策展人率先指导发起的、艺术家制作的制作模式。美国作家保罗·奥尼尔(Paul O’Neill)在《策展的文化和策展一种(或多种)文化》(TheCultureofCuratingandtheCuratingofCulture(s))中说:“这种卡片其实是一种缺席的来自艺术家的指引。”[10]14即使展厅中没有物理意义上的实际作品,单单是卡片目录就可以完成所有策展人的概念和作品的传递,观众也可以将卡片作为纽带来关联展览和不在场的艺术家。“开放的模糊性”代表了利帕德的策展工作,同时也有她倡导的策展方法的随意性(或武断性)——包括她主导卡片目录;以及她的开创性出版物《六年:1966 至1972年艺术的去物质化》(图5)①,这是一种书籍形式的策展工作,书中任何一段文字都可以视作一个作品与解释型展签的融合。由此看来,同为美国观念艺术家的索尔·勒维特(Sol LeWitt)的观点“艺术品的创作过程从根本上说是非理性的”[7],同样适用于展签中:策展人主导的展签创作,要求制作者做出除作品意义和内容之外更多的选择。可见,此类展签明显地扩大了策展人的声音。

图3 一张“955,000”中的引索卡片,1970,The Estate of Barry Flanagan(左);

图4 一张“c.7,500”中的引索卡片,1973,Lucy Lippard(右)

图5 《六年:1966 至1972年艺术的去物质化》的封面,也作为展览“六年”的海报,2001,University of California Press(右为该书中文版封面)

在挑战机构权威、表达艺术家权力方面,美国非传统的画廊经营者、艺术品经销商、艺术家的倡导者和多产的概念项目发起者赛斯·希格劳勃(Seth Siegelaub) 的“越级(trespassing)” 做法更加激进。“557,087”就是由他设计了“包装、印刷和一般业务”[4]。他主张即兴表演,即宣传、文本资料和在场性是艺术的“主要信息”,而不仅仅是事后的想法。例如,他于1968年组织和出版了《施乐书》(TheXerox Book),既展示了与自己的策展观念和实践相关的7位艺术家的作品,又利用了非常规的展览方式——书本形式。他以影印的书籍作为平面式和压缩式的画廊,要求每位艺术家创作25 页作品(如图6及图7)。希格劳勃印刷艺术,却没有印刷展签。《施乐书》挣脱举办场地的束缚,没有设置展签的原因首先归结为“去物质化”,即:无展签的展览并不是摒弃展签,而是自由地解放展签的功能,让传统的印刷媒介融入打印的观念艺术作品中。这样,毫无疑问最大化地散布了艺术家创作时的意志,传递了艺术家想要发出的声音。“此类新实践在20世纪60年代的兴起和《施乐书》复制版的传播,强调了艺术家能够完全控制其作品的能力,而不是依赖画廊或者专业出版商。”[10]22艺术融合(artfusion)在观念艺术中既表达了创作现场与展览现场的一致性,又传达了展签功能的附加性,即希格劳勃所倡导的表演式的艺术信息。与此同时,与“数字展览”相似的是,展签中也有成本太高(影印书籍页数过多)的局限性,导致无法进行大量实验,所以《施乐书》因为成本昂贵而复制本极少。但作为商业性质的观念艺术探索,它是展签的去物质化方面的先锋性实验。希格劳勃此举,激励了更多的艺术家再次认真思考如何将大规模复制、收藏和建档作为重要的艺术媒介[11]。

图6 《施乐书》扫描版中罗伯特·贝里(RobertBarry)的第一、第二页,2012,Sigelaub/Wendler(左);

图7 《施乐书》扫描版中索尔·勒维特作品的其中四页,2012,Sigelaub/Wendler(右)

笔者还注意到了纽约当代艺术博物馆[Museum of Modern Art(MoMA)]的一个展览,叫“信息(Information)”。作为观念艺术的第一个,也是最重要的国际调查式的展览,它突出了那些推动政治、基于过程或需要观众参与的前沿艺术家②。在这个展览中,虽然注明了策展人是卡尼斯顿·麦克希恩(Kynaston McShine),但艺术家及其作品的参与是没有经过策展人干预的③,保留了最大限度的开放性[12]。这个展览中的部分艺术品和展签也相互“交换”了信息、模糊了边界。有一些文字类作品,如汉斯·哈克(Hans Haake)的《MoMA 参观者选票》(PollofMoMAvisitors)(图8),给参观的人以投票的权利,并把选票张贴出来。就解释性而言,不同于独立设置式展签的“去神秘化的自我呈现”,选票作品与展签同时具有“呈现和制造神秘”的意义,在没有策展限制的前提下使用了临时展签,解放展签传达权的同时限制了解释功能,集艺术家阐释和观众想象于一身,从而成为现场艺术的元素。解释性文字的增加是以牺牲艺术品的“审美自主权”为代价的。这样的作品刻意规避了传统的博物馆分类,挑战了机构的权威。作为类似观念艺术的里程碑,它确立了现场在展览中的重要性,也明确了民主(观众、艺术家、策展人或多方主体决定)概念式的展签在展览中使用的可能性。所以自21世纪初以来,博物馆一直在收集表演艺术作品,因为艺术品和展签都被认为是具有生命力而非静止的,并最终改变了博物馆收集和展示艺术品的方式。

图8 汉斯·哈克 《MoMA 参观者选票》中的四张选票,1970,现藏于纽约现代艺术博物馆

图9 汉斯·哈克《提交作品目录和提案》,1966,现藏于纽约现代艺术博物馆

三、展签的存在形式

展签本身可以成为感知对象吗? 为什么要把展签放在墙上? 为什么要把展签放在目录上? 制作一个没有任何展签的空间和将一个展签贴在白墙上有什么区别? ……这些在传统观念里成为问题的问题,今天已经不再是问题。我们将展签的物理存在视为理所当然的日子已经一去不复返了。制作展签是一种意志行为。展签的去中心化过程始终围绕着展览中最重要的话语权主体进行权力的分散和分配,以观众为目的的结构重新定向催生了展签在展览中新的位置嬗变。

利帕德的去物质化思想给去中心化过程带来了展签摆放思路上的转变,20世纪60年代末出现展签的艺术形式危机也许肇因于此。1969年,英国的“艺术& 语言(Art & Language)”团体出版了第一期《艺术-语言》(Art-Language),引言即提出:“在观念艺术的框架内,艺术的创造和理论的创造现在被视为不可区分的,因此被纳入一个个独立的实践中。”[13]1-10展签的创新和呈现方式的转变也不例外。

“文本的加入”和“文本的取消”代表了当代艺术实践中一个重大的概念性突破。前者指的是在图像中加入文字,或是以文字取代图像;后者则指展览中除了作品之外没有任何解释性的文字,包括展签。观念艺术兴起所引发的对于文本和展签的思考是更深层、更重要的,而不仅仅是视觉艺术和图像美学的一种转移。必须承认,在艺术作品的表现方面,没有一种形式本质上优于另一种形式,艺术家可以使用任何形式,从文字(书面或口头)的表达到实体的艺术品呈现,都是一样的。那些文字也不例外,它们是从艺术的观念出发的,那么它们是艺术而不是文学,其中的数字也不是数学,只要它们符合艺术惯例。从一种以语言和写作为媒介的批判性实践,转变为一种通过艺术家和艺术作品来吸引观众的实践,从文本作为媒介到展览制作作为一种话语的、创造性的实践,这是一个创新策展模式的过程,且这种模式是方法论式的、争论性的、极富主观色彩的。

从已经有实质性转变的展签呈现模式来看,除了以纸质文字伴随在作品旁的传统展签,目前还有以下几种:1.展签与视觉画面同时出现在作品中;2.展签替代视觉画面,仅以文字出现在作品中;3.不出现展签,仅以作品占据整个展览空间。虽然其中部分可能与文本艺术混淆,但从展签的角度来说,这种概念式的展签形式所传达的意义不同于文本艺术。首先,利帕德提出的“去物质化”贯穿了整个观念艺术活动。但去物质化不仅仅表现在艺术作品中,更导致了其综合结果表现在展览中一切与艺术作品相关的元素中。例如展览场地从“白立方(WhiteCube)”变为室外空间,甚至不用场地,而是转移到纸张上(如《六年》《施乐书》)。回到展签中,无论是作品还是文本,都是图像和语言的综合体现,是狭义上的“媒介”,是广义上的“策展方法”中的一环,最终的结果是展览意志的解放促成了展览形式的解放。希格劳勃的印刷展览更是分发和宣传了人们阅读纸张的“当下时刻”,在某种程度上也是现场艺术的一部分。无形展签的表现形式越是广泛与包容,就越能与当时发生的所有其他所谓的革命性(如展览场地方面)保持一致。这就是将展签视为策展批评的物理延伸。所以“多才多艺”的展签遇见不再满足于绘画形式的艺术时——行为、表演、装置、视频、声音以及它们的拓展,这些创新性的艺术形式作为展览的第一要素,冲击了传统形式的展签,以批判的眼光看待老生常谈的“不设置展签”。显然,美术馆和画廊不期望展签作为“潜意识意义”[14]出现在观众眼中;但它从有形上升到无形,任何一个展览中的元素都可以探寻它戏剧性的精神意义。

人们总是自发地以兴趣为主导,聚集在展览中自己所喜欢的作品前,与作者或是其他观赏的人沟通交流。随着认识论的变化,越来越多的观点都承认有关事物的描述和分类都是易变的,严格的分类甚至会被认为是在削减意义[15]25-39。同时,移动互联网技术以及表演和现场艺术的快速发展又改变了观众欣赏艺术的方式,去中心化式的网络社交平台、无展签化的表演等都使观众能够自主对信息进行搜索和分类,进而添加属于自己的展签。因此,信息的分类、解读方式越多元化,大众处理信息就越更加自由。对于意义多元性的讨论、人们接受艺术习惯的改变,都推动了展签表现形式的自由变动。有一些美术馆和画廊已经有所行动,尝试进行展签的非线性的、碎片化的内容表述,以拓展观众的意义解读思路——例如VR 和元宇宙展厅。与此同时,在去中心化的展签表现形式方面,也有可能造成这样的矛盾局面:稳定的展签秩序可能会固化展览和社会的立场;而去物质化、去语言化的呈现方式,则有可能会让展览空间丧失基本的逻辑。展签应当带领观众探索艺术作品中可能令人兴奋和激动的内容,从中收获审美上或意识上的进步,而不是制造更多的困惑;最重要也是最基本的是,无论是哪种展签,都不能剥夺观众自己观察作品的机会,通过展签,策展人和策展机构要能够鼓励或吸引观众自己去观看、去理解作品,以防止展签成为美国史密森学会(Smithsonian Institution)学者乔治·威纳(George Weiner) 口中的“名副其实的密码学杰作”[16]。

总之,去中心化过程催生了混合媒介的产生:权力主体的话语权不是绝对分割的,展签的民主化也应纳入话语权的考虑——展签依赖的存在性在机构、档案和艺术品以及策展人之间的界限波动。

四、余论

本文没有界定展览标签(exhibitionlabel)和展品标签(exhibitlabel)。广义上来说,前者系统地囊括了展览中所有的文字,而后者是为传递展品信息而设置的文字。本文中的“展签”偏向于前者,是因为在去中心化过程中,展签的形式发生了去物质化的变质,而构成要素上发生了去语言化的倾向——这些革命性的改变是从观念艺术中的艺术作品的延伸出发的。展览作为更加综合的活动,要说起“更广泛的状态”的活力,还得是展览中无数个微观元素的积累,复兴(reinvigorate)展签多样化、不拘一格的形式。

那么问题来了,去物质化、去语言化作为去中心化的部分展现,没有实体存在的展签可以被传播和收藏吗? 这就好像当代策展界所面临的现代艺术研究院[Institute of Contemporary Art(ICA)]兼泰特美术馆策展人露西·贝雷(Lucy Bayley)在2019年曾发出的疑问:如何实践性地传播博物馆中的表演(performance)和现场艺术(live art)信息?[17]这些问题都将为后续研究和理解展签在机构、艺术家和策展人的话语权方面提供一个很好的切入点,因为只有对展签赋权的问题有了更深刻的把握,才能充分理解展签在展览中处于何种地位。随着一些美术馆和画廊摒弃白立方(White Cube)的概念——如梵高美术馆在2021年8月7日的社交媒体账号上就明确表达了反对白立方的观点(图10),他们把墙面刷成各种与作品主题相对应的颜色,以便更好地展示作品。即使是观念艺术中的概念与模式,也渐渐显得不合时宜,越来越多更加新式的展签被人们接受和使用。展签不再仅仅是一个纯粹的视觉艺术的辅助品,而是与声音、口头或书面文字、装置、视频等统一为一个整体,是给观众带来全方位艺术体验的实验部分,有时甚至成为展品的重要组成。

图10 梵高美术馆在社交媒体上的一则分享(2020年2月7日),Van Gogh Museum

当代美术馆和画廊应当将展签的去中心化的过程融入其形式和构成要素中,也应当适当地让展签的制作和接受变得越来越民主化。就像露西·利帕德的目录,用卡片实现了对作品与展签之间、艺术家与策展人之间的结构探索,以及对真实性和原创性的批判。展签的编撰、设计、书写或打印、放置和信息传达,是符合这种艺术模式的。这种模式,使得展签获得了与图像相同重要的定位。新展签实践处于当代艺术思想、语言理论和传播学的交汇点,所以应该特别关注文本与图像、语言与主观性之间的复杂联系,因为这关系到上述展签角色的重新定位问题。需要注意的是,策展理论不能推翻展览的实际艺术体验,策展人也不能过分陷入文本驱动(catalogue-driven)下的语境,以防止在展览中文本绝对优先于其他艺术体验,因为展签不能保证解释艺术的全能性(omnipotence)。

① 《六年:1966 至1972年艺术的去物质化》为观念艺术领域中最为重要的著作,利帕德还在书中表明了她的女权主义倾向。《六年:1966 至1972年艺术的去物质化》仅是该书的简称,其全部标题为《六年:1966 至1972年艺术的去物质化:关于若干美学范畴的交叉信息参考书:由加入文本片段、艺术作品、文件资料、访谈和研讨会的参考文献目录组成,按时间排序,聚焦所谓的观念、信息和想法艺术,涉及当时美洲、欧洲、英国澳洲和亚洲等地的诸如极简、反形式、系统、地景和过程艺术之类尚未明确指定的领域(略带政治色彩)》。(〔美〕露西·利帕德著,缪子衿等译.六年[M].北京:中国民族摄影艺术出版社,2018.)

② “政治”在西方艺术语境下的含义与中文不同,指的是个人或集体意志与想法的某种导向性。米尔佐夫在其《视觉艺术导论》中指出:政治是一种意识,即认识到文化是人们界定自身身份的场所,而且它按照个人和团体表述其身份的需要而变化。(〔美〕尼古拉斯·米尔佐夫著,倪伟译,视觉文化导论[M].南京:江苏人民出版社,2006.)

③ 如图9,其中一位艺术家代替策展人提交了作品目录以及展览提案(事实上每位艺术家都提交了),提案的格式也非常“观念艺术”。2020年,在展览50 周年之际,MoMA 发布了提案合集目录以纪念这场里程碑意义的展览。