中国印刷术:护佑人类文明薪火的伟大创造

2022-03-08罗唯嘉

罗唯嘉

衡量文明起源的标准大体上有以下几个方面的因素:城市规模(居民达到5000 人左右)、文字、大型礼仪建筑和冶金术。其中,文字是最重要的标准,因为文字可以将人类的思想结晶记录下来,使其超越时空限制得以传播和积累。但是,最初的文字记录无疑又是脆弱的。在印刷技术发明之前的文字记录复制是以手写传抄方式进行的,学术界将这一时期称为“抄本时代”。其最大的特征是无法批量生产,并且在抄工逐字逐句抄写完成过程中费时费工,极不利于文化传播。据《后汉书》记载:

熹平四年……奏求正定六经文字,灵帝许之。邕乃自书丹于碑,使工镌刻立于太学门外。于是后儒晚学,咸取正焉。及碑始立,其观视及摹写者,车乘日千余两,填塞街陌。

这是第一次以官方名义将儒家经典刻立在石碑上,以供天下士人抄写,当时由于没有印刷复制的手段,许多儒生要不远千里前来抄写,可见其中的不便。而之所以要由官方发布统一的文本,《后汉书》中记载得清楚,是“正定六经文字”,这就引出手抄文献的另一大弊端,即在传抄过程中,由于有意或无心的原因,使得文字出现不同程度的错漏改变,最终形成不同的文献版本,这在很大程度上给知识的准确传播造成了障碍。这种抄本时代文献版本多歧的情况已经被出土文献所佐证,如《礼记》中有《缁衣》一篇,上博楚简和郭店楚简中都发现了这篇文献,与传世本《缁衣》相比,两篇竹简均有不同表述处,如传世本言“好贤如《缁衣》”,上博本和郭店本均作“好美如好《缁衣》”,而上博本和郭店本之间也有诸多不同。这种不同,不限于单个字词,甚至出现章节之间的区别,如《汉书·艺文志》中就记载与今天通行20篇的《论语》不同的版本,一是共21篇的《古论》,有两个《子张》篇,还有一种22篇的《齐论》,多出《问王》《知道》两篇。这都与手抄文献复制、流传过程中的不稳定性有关。

手抄文献还有一个致命缺陷,就是因抄写费工耗时而无法大规模复制,容易导致承载人类智慧结晶的文献遭受灭顶之灾。广为人知的就是“焚书坑儒”的例子,当时丞相李斯“请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语《诗》《书》者弃市”。虽然秦二世而亡,至汉惠帝除“挟书律”,仅短短二三十年,已经造成大量先秦文献的丧失,如《尚书》靠伏生藏于壁中得以保存,然也佚失大半,仅余28 篇,而《诗经》因为其便于咏歌记诵,不纯靠文字记录,才得以保全。

印刷术的发明,使文献典籍得以大量复制,成本大大降低,而且传播和获取的速度都远远胜于手抄时代。同时,在印刷之前,印制者往往也会搜集文献典籍的不同版本,仔细比对校勘,尽量呈现出一个公认的和完善的版本,印刷复制避免了手抄传播过程中产生的错误。因此,印刷术发明后,文献存世量大大超过了前代,这从清人所编两部总集《全上古三代秦汉三国六朝文》和《全唐文》体量可知,前书为唐前文总集共700 余卷,后书为唐代总集,已经有1000 卷之多,而唐代正是印刷术的发明时期。到了宋代,印刷术更为广泛传播,其存文献也海量增加。当代学者编纂的《全宋文》收录近万名作者的17 万篇作品。所以,印刷术的发明使文献在复制、传播、保存等方面都发生了巨大的变革,它对于人类的文明进程产生了举足轻重的影响。培根曾将印刷术与火药、指南针并列,认为这三项发明一起改变了整个世界的面貌和状况,钱存训认为:“几乎现代文明的每一进展,都或多或少地与印刷术的应用和传播发生关联。”

中国印刷术诞生的背景

印刷术产生于中国,主要有雕版印刷和活字印刷两种方式。其中,雕版印刷最先产生,也是历史上印刷方式的主流。雕版印刷是将要印刷的文献纸样,覆在枣木或梨木等制成的木板上,雕刻后形成反向图文,在雕好的木板上刷墨,覆上白纸,再用干净棕刷刷过,得到印刷品的文献复制方式。

印刷术的产生有物质、技术、文化三个方面的原因。首先是纸和墨的产生。中国在公元前就已经有了造纸术,东汉蔡伦改进造纸术更是家喻户晓。墨的出现时间就更早了,我们从发现的殷商时期的甲骨上能看到除刻辞外,还有用朱或墨书写的文字。值得一提的是,印刷术本身对纸的质量是有要求的,用于印刷的纸张必须满足吸墨、柔软、轻薄、有韧性等特性,在敦煌藏经洞发现的六朝唐人写经用纸已经完全符合这些要求了。不过,纸张和墨并不一定导致印刷术的产生,这二者的出现和印刷术的出现中间相隔了非常长的一段时间,因此印刷术的诞生还必须有其他因素的催化。

其次,学术界普遍认为印刷术的技术先导是印章捺印和拓印碑文。古代中西方都使用印章,西方印章最早出现于美索不达米亚和埃及,时间早于发明文字书写。中国印章可溯源于商代,历西周、春秋战国发展,到秦汉时期,印章的使用已经非常普遍。中西方印章使用方式大体相同,即将印章打在泥、蜡等物上,作为印信,如传递文书时,将写有文书的木牍有字一面合上,外面用绳系紧,并在绳上粘上封泥,打上封印,避免中途被人打开。同时,中西方印章的差异主要表现在外观上。西方印章多为圆形或椭圆形,上面多为图案,而中国印章多为方形或长方形,上面多为文字。一个合理的推测,中国的印章如果印面变大,上面所能容纳的文字量也增大,材质从铜、石等改为木质,则会非常接近于后世的雕版印刷。区别在于印章是印出文字,印刷是将纸张放到印版上刷出文字。东晋葛洪《抱朴子》中曾记载一种叫作“黄神越章”的道教印章:

古之人入山者,皆佩黄神越章之印,其广四寸,其字一百二十,以封泥着所住之四方各百步,则虎狼不敢近其内也。

这种印章是道家进入深山中,随身佩戴,用于驱除虎狼及各种山精魅怪的一种厌胜法物,带有明显的宗教信仰色彩。值得注意的是,这种印章印面颇大,所容字数已经达到一百余字,完全可以看作一块文字雕版。与雕版不同的是这种印章是印在泥上,因此今天能看到的早期印章都是白文印,也就是印面上的字体都是阴刻凹陷的,印在封泥上后显示的文字则是突起的。这种现象要差不多到南北朝才慢慢改变,之后阳文印章逐渐多了起来。孙慰祖认为:“战国至南北朝在中国古玺印史上处于封泥时代。”而阳文印章就是印面文字部分突起,其他部分为凹陷,阳文印章和印章脱离封泥使用,改为朱、墨钤盖有密切关系。北齐时期有“督摄万机”的篆书大印,据研究认为这种印章是专门用于印“籍缝”的,是在两份文档的连接处盖印,以便日后核对,即骑缝章。这种从印章盖封泥向直接印在纸上的转变,无疑对于后来的印刷术有启发作用。

印刷技术的另一先导则是传统的拓碑技术。拓碑就是将浸湿的薄纸平铺在石碑上,用刷子等工具让纸面尽量与碑面紧贴,待纸张干透后,用墨包均匀拍打纸面,最后得到碑文的拓片。因为碑刻铭文凹陷,拓片呈现出的是黑底白字的形态。传拓具体起于何时,现在已经无从考证,有人说熹平石经刻成后就出现拓碑行为,但是从文献记载看当时应该仍是到碑前抄写,所以才会出现“车乘日千余两,填塞街陌”的现象。《隋书·经籍志》“小学类”序中提到,唐贞观初年汉魏石经“其相承传拓之本,犹在秘府”。据此推测,“中国拓碑技术至晚在6世纪上半叶就已经出现”。到了唐代,拓碑技术已经非常成熟,如“临川四宝”就是四本非常有名的唐代拓片孤本,分别是虞世南《孔子庙堂碑》、褚遂良《孟法师碑》、丁道护《启法寺碑》、魏栖梧《善才寺碑》。关于碑刻对于印刷术的先导,还有一个需要解释的情况,那就是南朝梁代的“反书文字”。这种文字在今天萧梁时候的陵墓刻石中还能看到,如梁文帝萧顺之建陵的一对石柱,北侧石柱上为按照古代正常书写阅读方式从右往左、从上往下刻有“太祖文皇帝之神道”,而南侧石柱刻字是北柱字的镜像翻转,每个字不仅都是左右翻转,而且整个阅读方式是从左往右竖读。有学者认为,这种反书给印刷术的产生带来很大启发,因为普通的拓碑是先贴纸,然后在纸上拓墨,所以得到的拓片和原石完全一致,而在反书碑刻上如果是先刷墨,再贴纸,得到的拓片正好是原石字迹的镜像,反书的镜像恰好再次翻转成为正常文字,这种对反书的拓印与后来的雕版印刷原理完全一致。所以,也有人直接将萧梁时期的反书拓印“直接当作中国古代应用印刷术的实例”。巫鸿、辛德勇等学者则认为这种反书是和石刻处于墓地这种特殊场合有关。不过,这些解释并不能否认反书石刻的传拓对印刷术的直接启发。真正要说明这种无关性,还得从同时期另一件反书石刻说起,那就是萧绩墓的反书石刻,这个墓地也有一对石柱文字,其中的反书的每个字仍旧是正常书写,只将排列顺序换为从左往右书写。如果对这样的反书碑刻也采取先刷墨再贴纸的办法,那么最后得到的字迹会每个字会翻转,不会得到正常的字样。很难想象,同是对萧梁时期高级贵族墓地的拓印采取两种完全相反的传拓模式,实际上先刷墨再贴纸的方式很难得到清晰的碑刻拓片,因此历史上传拓碑刻都是用先贴纸再用墨包捶拓的方式。所谓“反书”碑刻对印刷术的启发,不过是后人从印刷术的原理出发,看到萧梁“反书”石刻这种奇特碑文之后的一种想象。

将印章和传拓并观,我们发现脱离了封泥时代的印章是以印的方式得到印文,墨印出来的文字是白底黑字,但是有一个缺陷即如果印面过大且稍有不平,或捺印的时候用力不均,都有可能导致所印图文不完整;而拓印技术,是将纸张浸湿后,用刷子紧紧把纸张贴到碑刻上面,并用墨包捶打纸面,能避免受力不均后拓印不全的缺陷,但是拓印又是黑底白字。因此如果仿照印章方式刻出突出文字,再在刻板上施墨后铺纸,用类似于拓印方式施压,印章和拓印技术相结合,就可以解决拓印与印章各自的不足,后来的印刷术就是将二者完美结合的结果。

物质和技术准备充足后,最关键的动力就是对文本复制的需求。或许有人认为,在中国儒家文化盛行数千年的这样一个文化背景,无数读书人对于经典有极大的渴求,所以这个动力无疑就是士人对于文化典籍复制的需要。其实,这里是从今天大众受教育的程度看待对于书籍复制的需要,然而如果回到传统社会中,我们会发现对于经典文化知识的学习一直就是奢侈品,为少数人所专享,或者对于普通人来说,各种典籍在其日常生活中并没有那么重要。所以,《论语》中才会有一个老农讽刺孔门读书人是“四体不勤,五谷不分”。在普通人的生活中,更多地要处理日常琐事和谋生事宜,与此同时,他们在应付日复一日的沉重劳作过程中,精神慰藉和支持就是必不可少的。此时,宗教便成了一般民众生活中的重要组成部分。一方面,宗教传播教义的热情和信众对于宗教经典的渴求一拍即合;另一方面,宗教仪轨、教义中热衷复制经文、图像、符咒等,如在佛教看来复制经典本身就是功德,而随身携带佛像和符咒也有助于修行、祛邪,这都极大推动了对于图文复制的需求。卡特即认为:“印刷术过去的开拓新境界的每一步,都有宗教的扩张作为它的动机。”如同西方活字印刷术起始是为了印刷《圣经》一样,中国印刷术的诞生之初,佛教也起到了重要推动作用。辛德勇明确指出,佛教中的密教在唐代的全面兴盛与印刷术之间有着莫大的关系,因为印度的密教信徒“使用佛印和塔印将佛像、佛塔大量印制于沙土之上,并将此用为表达密教独特信仰和观念的一种惯常行为”,这种信仰传入中国后,因为中国纸张生产的发达和脱离封泥的印章捺印方式,很自然地就变成直接在纸上捺印佛像和各种符咒。在敦煌就发现过纸上将单个佛印多次捺印后拼成的千佛像。宗教上对各种图文复制的需求与固有物质、技术结合后,印刷术的诞生就隔着一层窗户纸,马上就要被捅破了。

早期印刷术的文献记载与实证

从历史条件上看,印刷术产生于唐代。这已得到大多研究者所认同,不过产生于唐代的什么时候,则并没有得到统一的认识。有研究者认为印刷术自出现到成熟会有一个过程,因此将印刷术的产生时间前推较长时间,如《中国图书史十讲》中认为中国印刷术“起源时间应该是在6—7世纪之交”,并认同明代胡应麟的“雕本肇自隋时,行于唐世”的说法。实际上,雕版印刷本身并没有繁复的工艺流程,当物质、技术、文化等条件准备充足后,这项技艺就是隔着一层窗户纸,一个观念的转变后就能出现,从产生到成熟恐怕不需要一个很漫长的时间。因此,我们下面具体列举出关于印刷术产生时间的文献记载和实物证据,以便于理解。

关于“贞观说”的记载。张秀民在《中国印刷史》中提出“贞观十年说”(636),这是据明代邵经《宏简录》中的一段记载:“太宗后长孙氏,洛阳人……遂崩,年三十六。上为之恸。及官司上其所撰《女则》十篇,采古夫人善事……帝览而嘉叹,以后此书足垂后代,令梓行之。”这里的“梓行”即是雕版印刷,而长孙皇后卒于贞观十年,所以张秀民先生得出贞观十年印刷术已经产生的结论。这条记载,也为中国印刷博物馆的大事记所采用。对这条文献记载,胡适、宿白、黄永年、辛德勇等人提出了反对意见,尤以辛德勇所作批驳最为详实,核心观点是明代人隔着近千年的时间对唐初史实提出一个之前从没有记载的说法,没有任何依据,从文献学角度是不能采信的,特别是联系到邵氏《宏简录》一书以自己立意增改旧史的态度,这一条记载实难作为唐代印刷术的可信记录。

另外一条影响颇大的文献记录是元稹在《白氏长庆集》序中所说:“予始与乐天同校秘书之名,多以诗章相赠答……然而二十年间,禁省、观寺、邮候墙壁之上无不书,王公妾妇、牛童马走之口无不道。至于缮写模勒,衒卖于室井,或持之以交酒茗者,处处皆是。”文后有元稹自注:“扬、越间多作书模勒乐天及予杂诗,卖于市肆之中也。”有学者据此中“模勒”二字作为当时雕版印刷的证明。对此,也有学者提出质疑,如曹之认为“模勒”是模写、编辑的意思,辛德勇认为是在书写时模仿作者笔迹,都与雕版没有关系。从原文“缮写模勒”“作书模勒”将“模勒”与书写连用看来,仍应是指模仿笔迹的意思。因此,这一条也不能作为可据的关于印刷术的文献记录。

目前来看,关于雕版印刷最早的文献记录应该是《册府元龟》中的记载:“(大和)九年十二月丁丑,东川节度使冯宿奏,准敕,禁断印历日版。剑南两川及淮南道皆以版印历日鬻于市,每岁司天台未奏颁下新历,其印历已满天下,有乖敬授之道,故命禁之。”唐文宗大和九年即公元835年,这条资料显示的是根据冯宿的奏请,朝廷下旨禁止民间私印历书,因为在古代对于天文历法的颁布解释都被视为特权,只有最高统治者才能拥有。但是,这里我们也可以注意到最早关于印刷的文献记载,并非涉及儒家经典,而是百姓日常生活中的必需品历书,这也从一个侧面说明普通大众生活需要对印刷术的推动。

相对于文献记载的实物是唐懿宗咸通九年(868)刻《金刚般若波罗蜜经》,该经发现于敦煌藏经洞,1907年被英人斯坦因掠去,现藏英国伦敦大英图书馆。这一件雕版经卷总共由7 张刻张拼接而成,整卷分为卷首版画《释迦给孤独园说法图》《金刚经》经文和施刻人三部分。其中卷首版画主题为佛祖在舍卫国祇树给孤独园为四众弟子说法的场景,版画正中为释迦牟尼身披袈裟,跌坐莲台,上有璎珞帷幕,云雾缭绕,有飞天手持鲜花果盘供养,两侧为四众弟子,并有护法金刚胁持,近前还有两只狮子俯首听法。释迦牟尼正对前方下跪一比丘,旁有竖行榜书“长老须菩提”,该比丘双手合十,抬头目视佛祖,十分虔诚。整幅版画人物众多,构图内容极其丰富,但是布局繁简得当,如人物衣纹线条流畅,颇有“吴带当风”之感,表情生动,确为一件版刻艺术精品。卷尾刻有“咸通九年四月十五日王玠为二亲敬造普施”的字样,表明了这件经书的刊刻时间和目的,反映了佛家认为刻经可以积德修善的信念,特别是“普造”二字说明了刻经需要大量复制,也佐证了宗教与印刷术的关系。遗憾的是,这件珍品因为历史原因没能留在国内。不过,2015年国家图书馆收藏的五代时期后唐明宗天成二年(927)刻的《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,仅比咸通九年《金刚经》晚59年,是国内现存最早有明确刊刻年份的雕版印刷品,孟宪钧先生评价为“世界第二”,极其珍贵。

唐懿宗咸通九年(868)王玠刊刻《金刚般若波罗蜜经》(局部)

另外,邓文宽曾发表文章指出俄罗斯藏敦煌文献中有一件为《唐大和八年甲寅岁具注历日》的雕版印刷残片,认为这是我国发现的现存最早的雕版印刷品。这是根据里面天干地支推算出为大和八年历书,上面并没有明确刊刻时代。大和八年为公元834年,由于时效性的缘故,通常都会在前一年印好下一年的历书,那么这件唐大和八年具注历日其实应该刊刻于公元833年,比咸通九年《金刚经》还要早35年。前面谈到最早关于印刷术的文献记录,就是唐大和九年下令禁止民间私印历书,和这里的实物恰恰形成了互证。邓文宽还曾辑校过一件藏于法国的敦煌文献,编号为伯2765,同样也是唐大和八年具注历日,不过这件应该是抄本。

这些印刷品都是或自身有明确刊刻日期,或通过内证可确定其刊刻年代的早期印刷实物。还可注意的是通过文献记载或考古发现确定时代的印刷实物。首先看日本神户景云四年日本皇室印制的《陀罗尼经》,神户景云四年即公元770年,比大和八年又早了63年。宿白称这经卷为“现存最早的雕版印刷品”。不过,经学者研究,通过高倍放大观测,可以确定这批经卷“实际上是用木记钤盖捺印而成,也就是像钤盖图章一样,从上向下,将沾好墨色的印版压印于纸面,而这与通常所说的雕版印刷,还存在本质上的差别”。因此,可将这一经卷排除。真正值得重视的是在我国境内唐墓出土的一批《陀罗尼咒经》印本,出土时间长达30 余年,地点涉及四川成都、安徽阜阳、陕西西安等地。宿白将其中5 件较为清晰的文物进行比对整理,按照一定规律排列其时间先后,即“按雕印梵文者在先,汉文在后;《咒经》文字不能连读的排列在先,可以连续环读的排列在后;外围框单线在先,双线在后”等。最为关键的是,宿白在对排列最前的两份《咒经》仔细观察后得出“似由四块印板捺印者”的结论。之所以最初的《咒经》用四块印板,这是因为当时仍然采用捺印手法,当印面过大时,必须将印面分为几块小的印板,否则难以用力均匀,所留图文很难清晰,而后来才采用整版印刷,这就清楚体现了从拼板捺印到整版雕印的演变过程,这一批《陀罗尼咒经》对于确定印刷术的诞生时间意义重大。而对其中第一件《咒经》的时代,研究者认为应在唐玄宗时期,甚至可能在开元末年。宿白也指出:“随葬《陀罗尼咒经》印本的蔚成风气,目前推定在中晚唐较为稳妥。”再考虑到前两件《咒经》仍然是用多块印本拼成,因此将印刷术的诞生上限定为唐玄宗开元时期是比较合适的。

历代雕版印刷鸟瞰

印刷术在唐代中叶产生以后,最初是以印制宗教用品如咒经、佛经为主,逐渐开始印制百姓日用历书、医书、字书、童蒙课本以及儒家经典等。自唐至清,形成官刻、家刻、坊刻三大印刷体系。

唐、五代刻本。此一时期为雕版印刷初创,留存下来的实物非常稀少,片纸单言,均弥足珍贵。唐代实物,除前说咸通九年《金刚经》及各地出土《陀罗尼咒经》外,敦煌还发现过刊刻有唐代僖宗年号的两种历书,分别为乾符四年(877)和中和二年(882)历书,其中中和二年历书上还刻有“剑南西川成都府樊赏家历”字样。晚唐柳玭《柳氏家训序》中记载:“中和三年癸卯夏,銮舆在蜀之三年也,余为中书舍人,旬休,阅书于重城之东南。其书多阴阳、杂记、占梦、相宅、九宫、五纬之流,又有字书小学,率雕版印纸张。浸染不可尽晓。”其中可以看到当时民间商业印书行为已经非常发达,主要是算命、相宅、阴阳术数等百姓民俗日用书籍,也有童蒙字书,不过整体质量不高,特别是与宗教印刷品相比差距较大,这说明虔诚宗教信仰和单纯谋利行为影响印刷质量甚大。而宗教印刷品除了佛教经典外,还有私人刊刻道传,据唐范摅《云溪友议》记载,江南西道观察使纥干泉喜欢道家方术,刊刻《刘弘传》馈赠四方喜炼丹之人。从文献记载和现存实物来看,唐代尚无印刷儒家经典的现象。到了五代后唐明宗长兴三年(932),冯道、李愚等人奏请依照唐文宗《开成石经》文字雕印《九经》,并且在开印之前由国子监主持召集儒生详细校经书正文字,之后颁印天下,后来历代中央政府刻书称为“监本”即始于此。之所以雕印从民间日用印刷品和宗教印刷品发展到官方主持刻经,一方面是经书为古代士人必需书籍,另一方面与唐以来推行科举制度有很大关系。五代时期,私人刻书也开始盛行,如后蜀宰相毋昭裔(935年以后)刊刻文学总集《文选》、类书《初学记》《白氏六贴》等,与科举考试重诗文、需熟记典故有关。大体看,唐五代时期刻书已经形成官刻、家刻和坊刻三大印刷体系。从雕刻特点来看,魏隐儒将唐、五代印刷实物与当时抄本比对后指出:“(印品)文字风格具有明显的唐人写经韵味。”体现了民间书风对印刷品字体的影响,而宋以后印刷品又常模仿著名书法家,精于版本鉴定者还可以借助不同字体判断印刷品的生产地区。另外,唐、五代印品以单页为主,或多页相连以卷本形式出现,如咸通九年《金刚经》卷,说明当时印刷品的装帧形式仍延续手抄本时代的文献形态。

宋刻本。宋代文化兴盛,统治者重文抑武,社会较为安定,印刷事业也非常发达,无论从印刷质量和数量看,都远迈前代,呈现出全面繁荣的景象。宋代官刻分为中央刻本和地方刻本两种。中央刻本以国子监为主,宋代国子监刻书不仅继承了前代旧版,如五代监本《九经》刻版、后蜀毋昭裔《文选》《初学记》《白氏六贴》诸书刻版外,还大量开雕新版。据《宋史》记载,宋真宗曾亲临国子监,问当时的国子祭酒邢昺经书版片数量。邢昺回答:“国初不及四千,今十余万,经、传、正义皆具。”而当时国子监刻书种类也非常丰富,经史子集无一不备,如经部有《五经正义》《周礼疏》《仪礼疏》《孝经正义》《论语正义》等,史部有《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》《晋书》《隋书》《资治通鉴》等,还先后刊刻《册府元龟》《太平御览》《太平广记》《文苑英华》四部大书。宋代监本书尤注质量,一部典籍在最终刊刻前要经历“三校”过程,并会将三校官员名字官职刊印于全书末尾,这对于书籍质量无疑是有力的保障。地方官刻种类繁多,根据官署不同命名不同刻本,如茶盐司、漕司、安抚司、提刑司,还有各州(府、军)、县学和书院刻书等。除此之外,宋代地方官刻有一特殊种类叫作“公使库本”,公使库是宋代地方专设招待来往官吏的场所,类似于今天的国营招待所,公使库本实际是因为当时国家所拨经费不足,为开源而刻印的书籍。

宋代刻书有鲜明的地域特点,叶梦得在《石林燕语》中说:“今天下印书,以杭州为上,蜀本次之,福建最下。京师比岁印板,殆不减杭州,但纸不佳。”指出宋代有四大刻书中心,即汴、浙、蜀、建,其中汴指汴京,以中央官刻为代表。不同地域刻书字体上也有鲜明特色,往往以一名家书法为效仿对象,如浙本多宗欧阳询体,蜀本多宗颜真卿体,建本多宗柳公权体。宋代文学昌盛,家刻本中以陆游之子陆子遹刻其父文集《渭南文集》五十卷,廖莹中世綵堂刻《昌黎先生集》四十卷、《河东先生集》四十四卷为精品。宋代坊刻也非常发达,书商刻印谋利,只求速售,质量远不及官刻、家刻。当时福建坊本流传最广,号称无远不至,尤其是麻沙、崇化两地出产最多,但是质量也最差。陆游《老学庵笔记》记载,一次考试中,考官以《周易》为题问,乾卦是金,坤卦也是金,这是什么原因?考生拿着监本《周易》回答说,先生恐怕是看了麻沙本吧,监本《周易》写的坤卦是釜。可见麻沙本已经成了劣质书的代称。汉文《大藏经》的首次雕印也在宋代,最早版本为开雕于北宋太祖开宝年间的《开宝藏》,后来还雕有《万寿藏》《毗卢藏》《圆觉藏》《资福藏》等。虽然宋代部分坊刻质量较差,但是整体说来宋代因为去古未远,印刷者能接触到大量后世难以见到的文献,加上精心校对、纸墨精良,宋版书到了明代已经被学人视为拱璧,清代藏书家黄丕烈、陆心源分别以“百宋一廛”和“皕宋楼”命名自己的藏书楼,都以藏宋版书而自傲。宋代印刷业的蓬勃使手抄逐渐被雕印取代,雕版印出一版就是一页,原有的卷轴制度并不适用这种样式,同时卷轴也不方便翻阅查找典籍内容,因此新的装帧形式——蝴蝶装出现,慢慢演变为包背装,最终使得卷轴向册页制度转变。

辽、西夏、金刻本。辽、西夏、金为与两宋并存的北方政权,其流传下来的印本不多,颇受两宋影响,尤以佛经刊刻最为突出。辽代现存最著名的印刷品是在山西省应县木塔释迦像中发现的佛经,经与房山石经中的辽代刻经比对,知道这是《契丹藏》,均为卷轴装,同时还发现一册蝴蝶装的辽刻《蒙求》。西夏印刷品存世也多为佛经,如雕印的西夏文《大藏经》,此经应是以汉文《开宝藏》为底本翻译而成,后又用《契丹藏》校对。金刻本存世较多,可注意者有二。一是当时在山西平阳府临汾地区形成了一个北方的刻书中心,也把当地所刻书称为“平水本”。之所以在这里形成刻书中心,有一种说法是因为金人灭北宋后,将部分雕版工匠带到了当地。不过为何是在远离金代京城的临汾一带形成刻书中心,仍没有圆满解答。现存平水本多为坊刻本,如《刘知远诸宫调》是民间说唱文学作品。二是1933年在山西赵城广胜寺发现的一部金刻《大藏经》,称为《赵城金藏》。这部藏经翻刻底本为《开宝藏》,不见历史上任何文献记载,是海内孤本,洵为至宝。

元刻本。元代虽是少数民族以武力建立的政权,但是在印刷业上对前代多有承接,特别是前代的刻书中心在元代仍得以延续。如宋代蜀、建、浙三地,除了蜀地宋末因抗元战争使得印刷事业受到摧毁外,其余地方的印书事业仍蓬勃发展,而金代平水地区到了元代“成为元刻的中心”。元代刻书突出特点是赵字、黑口、简体、无讳。赵字指元代刻印字体多宗赵孟頫书风;黑口是版心中间有一黑线,便于装帧时从中间对折,这本源于南宋,当时为美观精心雕刻为一条细线,元代刻工图省事而刻得较宽成为黑口;简体是说元代书多用简体字和俗体字,这与当时平民文化较为兴盛有关;无讳是与宋代严格要求避讳统治者或尊者名字相比,元人十分宽松,仅仅对于全名完全重合才要求避讳,这是因为元代皇帝名字都是译音,单字本无意义。另外,元代儒学和书院印书事业也很发达。顾炎武曾指出书院印书的三大好处:“山长无事而勤于校雠,一也;不惜费而工精,二也;板不贮官而易印行,三也。”儒学刻书以九路儒学刻印十七史最为著名,书院刻书以西湖书院刻印马端临《文献通考》、苏天爵《国朝文类》为代表。

明、清刻本。明代官刻以南北二监刻史籍与经书较为知名。明代开国不久朱元璋即下令将杭州西湖书院宋、元书版运往南京国子监,后永乐皇帝迁都北京,南京原政府机构并未裁撤,因此明代有两个国子监,其刻印的书籍分别称为南监本和北监本。嘉靖初年,南京国子监祭酒张邦奇奏请校刻史书,在国子监旧藏十七史书版基础上,购求增刻宋、辽、金、元四史,刻成《二十一史》。后万历年间,北监翻刻南监本《二十一史》,并新刻《十三经注疏》,使得“士大夫遂家有其书,历代之事迹粲然于人间矣”。不过南监本史书是汇集宋元旧版所刻,因所历年久,已经颇有讹误,北监本在此基础上翻刻,再加上校对不精,更是脱误甚多。明代有一种特殊官刻为“藩刻本”,为皇子所封藩府所刻。因为藩王财力雄厚,在政治上受到压抑,故优游于文化,所刻书多精到,如周藩刻《普济方》、晋藩刻《唐文粹》、唐藩刻《文选》、郑藩刻《乐律全书》等。另外,明末汲古阁毛氏刻书影响较广,毛晋本是藏书家,又好刻书,所刻书种类极多,且不少大部头书籍如《十三经注疏》《津逮秘书》《六十种曲》《十七史》等,不过虽毛氏藏有不少善本,但“其刻书不据所藏宋元旧本,校勘亦不甚精”,颇为人诟病。万历时期,出现一种被称为“方体字”或“宋体字”的新字体,横平竖直、横细竖粗,便于雕刻,使得中国印刷字体进一步规范化,并流传至今。清代刻书中官刻本以武英殿刻本为代表,称“殿本”,武英殿在紫禁城内西南角,自康熙时候起在此成立修书处,现为故宫博物院陶瓷馆所在。武英殿刻本因为皇家刻书,不惜工本,刊刻精良,用纸考究,且多大部头书籍,乾隆年间先后刻成《十三经注疏》《二十四史》,武英殿还刻有不少活字本。清代乾嘉汉学兴盛,版本、校勘、辑佚之学远超前代,特别是知名学者私家刻书质量很高,如黄丕烈《士礼居丛书》、鲍廷博《知不足斋丛书》、卢文弨《抱经堂丛书》、孙星衍《平津馆丛书》都是精品。

活字印刷术及其他印刷技术的发展

雕版印刷术发明后,在历代不断实践和改进中先后发明活字印刷、套版印刷、饾版、拱花等工艺,极大地丰富了印刷技术的表现能力,增添了不少新的印刷品种。

关于活字印刷术的最早记录是北宋沈括《梦溪笔谈》中的一段话:“庆历中,有布衣毕昇又为活板。其法,用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚。先设一铁板,其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之,欲印则以一铁范置铁板上,乃密布字印。满铁范为一板,持就火炀之,药稍镕,则以一平板按其面,则字平如砥。若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。”由此可以知道活字印刷术的发明者是北宋的毕昇,他所发明的是泥活字,后面还记载了毕昇所用活字被沈括侄子所收藏。南宋周必大也曾用泥活字排印过其自著的《玉堂杂记》,可惜没有流传下来。清以来相传为宋代活字本者如叶德辉藏《韦苏州集》,缪荃孙藏《帝学》,其实都是后来印本。此后也逐渐采用其他材料如木、磁、铜、锡、铅等制作活字,泥活字本存世反而极少,或是因为泥活字易磕损,清代李瑶排印的《南疆绎史勘本》和《校补金石例四种》被认为是现存最早泥活字。现存活字本早期实物以20世纪90年代在宁夏贺兰县发现的12世纪后期排印西夏文木活字本《吉祥遍至口和本续》为代表。

乾隆三十九年(1774)《武英殿聚珍版程式》所载的木活字印刷法:摆书图

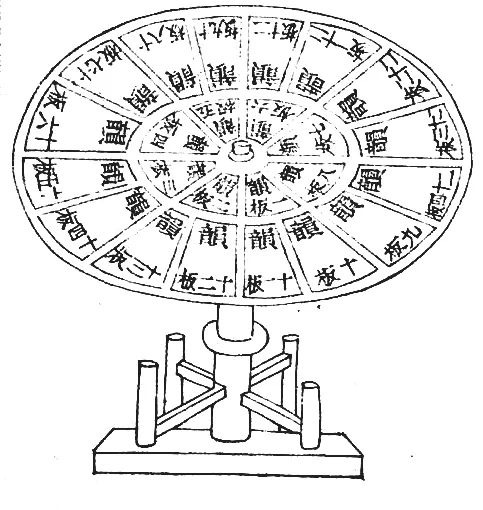

元王祯发明排木活字用的转轮排字架(武英殿聚珍版)

元代王祯对木活字进行了改良,发明了转轮排字架。与字母文字不同,汉字数量众多,检索起来非常麻烦,这是活字印刷术所面临的一大困难。王祯按照韵部和字型大小将木活字放入两个可以转动的轮盘中,工人坐着即可捡排印版,大大提高了工效。王祯把他所改进的方法写成《造活字印书法》,附在所作《农书》之后,弥足珍贵。明代活字印本盛行,留有不少实物,尤其以无锡华氏、安氏所刻活字本最多,如华燧会通馆印《容斋随笔》《文苑英华纂要》、华坚兰雪堂印《白氏长庆集》《元氏长庆集》、安国印《吴中水利通志》等。历来认为华氏、安氏活字为铜活字本,这是因为这些刻本上往往有明确标识如“会通馆活字铜板印”“锡山安国活字铜板刊行”等,学界也把铜活字起源定于明代。但有学者提出异议,认为这里的铜板并非指活字本身为铜质,而指承放字钉的版片由铜制成;还有学者指出铜板或铜版有多重含义,既可以指整体铸造的铜质印版,也可指各种金属活字版,甚至是包括木活字在内的泛称,有时还指书版正确无误,绝不能简单将其作为铜活字的证明。目前,比较稳妥的说法,明代金属活字仍应是锡、铅等金属制成,确凿可信的铜活字应出现于清代。清代武英殿本有多种活字印本,铜活字最知名者为《古今图书集成》,木活字最知名者为《武英殿聚珍版丛书》,所用活字众多,耗费如此多人力物力,当时非皇家不能办也。

虽然活字印刷自宋代发明以来不断发展,特别是清代宫廷印了不少大部头书籍,但是历史上活字本印刷数量远远不及雕版。原因有二:一是中国古代士人所读典籍相对固定,尤其是经史二部,雕版刻成之后,可以长期保存使用,不过适时修补而已,所以有“递修本”一说。而活字本印完即拆,之后若还要重印就得再次捡排,这便非常不经济了。二是与雕版整板相比,活字本每一个字都是独立字钉,需要将其拣选后按顺序排好,行列上常出现不整齐的情况,有时还会出现单字颠倒的现象,整体并不美观,不过这反而成了鉴定活字本的依据。

普通雕版印刷,字体单一,墨色单调,无法满足一些特殊需要,古人经过实践,创造了色彩丰富、表现力强的新技术。套版印刷,顾名思义是指用超过一种颜色板片套合印刷。这种印刷最初应是受到经文注解启发,而后也运用到诗文评点上。中国传统经史典籍,除了正文外,往往还会附上注解,如果在字体、字号、字色上无区分,两者极易混在一起,如北魏时期郦道元《水经注》就是经文与注文多所混淆。在抄本时代,人们往往用不同颜色区分正文和注解,如唐陆德明作《经典释文》时,就是“以墨书经本,朱字辩注,用相分别”。雕版印刷出现后,最初只是一种墨色,因此用字号做区别,正文字体较大,注解字号较小如双行小字,后来才发展为多色套印。现存最早套印本是元代至元六年(1340)中兴路资福寺所刻无闻和尚注解的《金刚经》,现藏我国台湾地区中央图书馆。该经正文朱色,注解墨色,卷首老僧讲经图中的灵芝也是朱色套印。明代套印本比前代有长足发展,这与当时流行的诗文评点有关,由于一文评点者有多家,套印颜色也由最初朱墨二色发展到三色、四色、五色,明代套印以吴兴闵氏、凌氏家族最为知名,先后刻了上百种套印书籍。清代道光年间,两广总督卢坤曾刻出朱、蓝、紫、绿、黄、墨六色套印本《杜工部集》,为历史上色数最多的套印本。明代还出现了饾版和拱花工艺。饾版就是今天大家熟知的木版水印技法,所谓“饾”源于饾饤,堆砌拼凑之意,饾版就是多块印版拼凑而成,应是由版画和套印技术结合生成,与套版只是多色印线条不同,饾版更是多色印刷色块,通过多次套印可以逼真还原彩色画作。现存最早饾版制品是明熹宗天启六年(1626)吴发祥刻《萝轩变古笺谱》,这件作品还采用了“拱花”技艺,即用凹凸版面结合,在纸上印出凸出立体的花纹。比吴发祥略晚的胡正言,于明思宗崇祯十七年(1644)兼用饾版、拱花技术刻成《十竹斋笺谱》,为古代此类技艺的代表作。中华人民共和国成立后,北京荣宝斋曾于20世纪70年代用1600 多套套色木版复制五代顾闳中名作《韩熙载夜宴图》,工艺精湛,几可乱真,为饾版的巅峰之作。

近代以来,印刷技术有了新的发展,如西方石版、珂罗版印刷技术的发明,以及机械铅活字的改良。20世纪末,王选院士带领团队研制成功汉字激光照排技术,称为汉字印刷术的二次发明,引发“告别铅与火,迈向光与电”的汉字印刷技术革命,王选院士也被称为“当代毕昇”。虽然中国传统印刷术不再应用于大规模复制活动,但其为人类文明所作的贡献会被永远铭记。2009年,“中国雕版印刷技艺”入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。2010年,“中国活字印刷术”入选联合国教科文组织“急需保护的非物质文化遗产名录”,中国传统印刷工艺作为珍贵的文化遗产将长久传承下去。

注释:

[1]参见李学勤:《追寻中华文明的起源》,《中国古代文明研究》“前言”,华东师范大学出版社2005年版,第10 页。

[2][南朝宋]范晔:《后汉书》,中华书局1965年版,第1990 页。

[3]参见李零:《上博楚简三篇校读记》中所附“上博楚简《缁衣》释文”“郭店楚简《缁衣》释文”,中国人民大学出版社2009年版,第151 页、第159 页。

[4]参见[汉]班固:《汉书》,中华书局1962年版,第1716 页。另江西发现的海昏侯墓中出土的《论语》文献,据说就是失传的《齐论》,参见李零、刘斌、许宏等著:《了不起的文明现场——跟着一线考古队长穿越历史》,第七讲“海昏侯墓——一座布局清晰完整的汉代列侯墓园”,生活·读书·新知三联书店2020年版。

[5][汉]司马迁:《史记》,中华书局1959年版,第255 页。

[6][汉]班固:《汉书》记载《诗经》“遭秦而全者,以其讽诵,不独在竹帛故也”,中华书局1962年版,第1708 页。

[7]印刷术出现后的晚唐,印本的价格大约是抄本的十分之一,见钱存训著,郑如斯编订:《中国纸和印刷文化史》,广西师范大学出版社2004年版,第12 页。

[8][25]参见肖东发、杨虎:《中国图书史十讲》,国家图书馆出版社2015年版,第107 页,第115 页。

[9]钱存训著,郑如斯编订:《中国纸和印刷文化史》,广西师范大学出版社2004年版,第349 页。

[10]也有学者认为主要分为雕版印刷、活字印刷、套版印刷,实际上套版印刷也是雕版印刷的一种,不过是将同一图文分为多块雕版,用不同颜色套印而成。另外,拱花或拱版其实也是雕版的一种。

[11]卡特:《中国印刷术的发明和它的西传》(商务印书馆 1957年版)一书,将印刷术产生的背景归为造纸的发明、印章的使用、石碑拓本、佛教的发展四个方面,将二三点合并后,恰可对应为物质、技术、文化三方面。

[12]陈梦家:《殷墟卜辞综述》,中华书局1988年版,第14—15 页。

[13][15]钱存训:《中国书籍、纸墨及印刷史论文集》,香港中文大学出版社1992年版,第206—207 页,第207 页。

[14]据研究出土于安阳的三枚铜印,应为商晚期在奴隶脸上进行烙印用,王廷洽:《中国古代印章史》,上海人民出版社2006年版,第5 页。

[16]张松辉:《抱朴子内篇》,中华书局2011年版,第576 页。

[17]孙慰祖:《中国古代封泥》“前言”,上海人民出版社2002年版。

[18][44]张秀民:《中国印刷史》,上海人民出版社1989年版,第11 页,第236 页。

[19]李致忠:《三目类序释评》,北京图书馆出版社2002年版,第182 页、第186 页。

[20]汪庆正:《钱币学与碑帖文献学》,上海人民出版社2008年版,第259 页。

[21]关于萧梁反书石刻详细情况,参见王南:《六朝遗石》,新星出版社2018年版,第112—123 页。

[22][24][27][36][38]辛德勇:《中国印刷史研究》,生活·读书·新知三联书店2016年版,第62 页,第259 页,第117—144 页,第195—196 页,第265 页。

[23]卡特:《中国印刷术的发明和它的西传》,商务印书馆1957年版,第33 页。

[26]具体论证可见张秀民:《中国印刷史》,上海人民出版社1989年版,第13—15 页。

[28][唐]元稹:《元稹集》,中华书局1982年版,第554—555 页。

[29]参见曹之:《“模勒”辩》,《图书情报论坛》1989年第3 期,辛德勇:《中国印刷史研究》,生活·读书·新知三联书店2016年版,第297—308 页。

[30][宋]王钦若等:《册府元龟》,中华书局1960年版,第1932 页。宿白:《唐宋时期的雕版印刷》、辛德勇:《中国印刷史研究》均将本条材料视为最早记录雕版印刷情况的文献资料。

[31]传世文献写作“太和”,但是根据出土刻石,可知当时人都将该年号写作“大和”,见李崇智编著:《中国历代年号考》,中华书局2001年版,第104 页。

[32]孟宪钧:《碑拓鉴定的方法》,收入杜泽逊主编:《国学茶座》第16 期,山东人民出版社2017年版。

[33]苏雅:《我国发现的现存最早雕版印刷品——〈唐大和八年甲寅岁(834)具注历日〉》,《中国文物报》2000年2月2日。

[34]邓文宽:《敦煌天文历法文献辑校》,江苏古籍出版社1996年版,第140 页。

[35][37][39]宿白:《唐宋时期的雕版印刷》,文物出版社1999年版,第3 页,第7—9 页,第8 页。

[40][45][46]黄永年:《古籍版本学》,江苏教育出版社2005年版,第54—55 页,第91 页,第103 页。

[41]魏隐儒:《古籍版本鉴定丛谈》,中国社会科学出版社2017年版,第14—15 页。

[42]熊小明:《中国古籍版刻图志》,湖北人民出版社2007年版,第22 页。

[43]李致忠:《古书版本学概论》,书目文献出版社1990年版,第102 页。

[47]参考魏隐儒、李致忠、熊小明、毛春翔诸家说法。

[48]参看陈垣:《史讳举例》第八十“元讳例”,中华书局2016年版。

[49][50][清]顾炎武著,黄汝成集释:《日知录集释》,上海古籍出版社2006年版,第1032 页,第1030 页。

[51][53]叶德辉:《书林清话》,上海古籍出版社2008年版,第141 页,第150 页。

[52]张富祥译注:《梦溪笔谈》,中华书局2009年版,第198 页。

[54]参见艾俊川:《为李瑶“泥活字印本”算几笔账》,收入《文中象外》,浙江大学出版社2012年版。

[55]辛德勇:《中国印刷史研究》下篇“论所谓明铜活字印书于史初无征验”,生活·读书·新知三联书店2016年版。

[56]参见艾俊川:《中国印刷史新论》“前言”,中华书局2022年版。

[57][唐]陆德明撰,吴承仕疏证:《经典释文序录疏证》,中华书局2008年版,第11 页。