基于牧户尺度的草原火灾风险评价

——以东乌旗汗敖包嘎查为例

2022-03-07侯丽丽都瓦拉

侯丽丽,都瓦拉,银 山,玉 山

1 内蒙古师范大学地理科学学院,呼和浩特 010022 2 中国农业科学院草原研究所,呼和浩特 010010

草原是我国陆地生态系统的主体,是国民经济的重要阵地,也是促进牧区经济社会可持续发展的物质基础[1]。随着生态工程的实施,草地植被得到很好的恢复,而近年来全球气候变暖,火险等级也不断升高,草原火灾的风险越来越显露出来[2]。草原火灾频发给牧区人民生命财产及牧区生境带来了巨大威胁,严重制约着我国畜牧业的发展,牧户自身缺乏对火灾风险的思想和物质准备,导致发生火灾无所适从。因此,开展草原火灾前期的风险评估将变得尤为重要。

目前,国内外学者对草原火进行了大量的研究,多数都是关于草原火险的研究,主要包括草原火险与气候因子的响应、可燃物条件的模型估算、遥感监测与预警方法研究等,而对于草原火灾的风险评价的研究还不多[3]。在国外起初是以影响草原火灾的单一因子进行评价,例如Verbesselt等利用可燃物的湿度单一因子进行野火风险评价[4];Snyder等利用可燃物的干燥度这一因素进行草原火灾风险评价[5];Yebra等根据卫星图像估算地中海草地、灌木丛的可燃物含水率(Fuel moisture content,FMC)因素来进行火灾风险评估[6]。现阶段,草原火灾风险研究多借助多源卫星数据结合多个火险因子进行综合评价,比如Adab等应用混合火灾指数结合植被的湿度、坡度、纵横比、高程、道路距离以及居民点附近的距离等综合因素来描述的伊朗东北部地区的火灾风险[7];Argaaraz等利用MODIS图像估算活可燃物含水率(Live fuel moisture content, LFMC)与卫星图像光谱指数进行建模分析格兰查科南部火灾危险评估[8];Hess等收集Landsat影像土地覆盖变化图并且建立数字高程模型(Digital elevation model, DEM)等对整个阿拉斯加基奈半岛的野火危险进行评价[9]。而我国对于草原火灾风险评价起步较晚,仅仅只限于大尺度的角度进行草原火灾风险评价,例如张继权等首次提出草原火灾风险这一概念,给出草原火灾评价和风险管理的基本程式[10];刘兴朋利用自然灾害指数法、层次分析法、加权综合平均法定量地评价了吉林省西部草原的火灾风险[11],佟志军基于层次分析法、神经网络法和3S技术建立了静态和动态草原火灾风险评价体系,分析了锡林郭勒盟草原火灾风险的系列图谱[12];都瓦拉等将格雷厄姆-金尼法和层次分析法等技术方法引入草原火灾风险评价中,计算了内蒙古各盟市的草原火灾风险指数[13];崔亮借助Logistic回归模型确定影响草原火灾灾害风险因素并基于格网来评估呼伦贝尔草原火灾动态风险[14];Ying等借助MODIS影像分析了呼伦贝尔地区降雪深度、地表温度、地表湿度对春季野火的影响[15]……对于微观小尺度为单元,针对草原牧户实际的草原火灾风险评价研究还鲜有报道。

牧户作为牧区畜牧业开展的基本单元,也是草原资源的直接使用者和管理者[16],这一微观主体的生产生活行为对准确判断草原火灾风险与防患有重要的意义[17]。东乌珠穆沁旗是锡林郭勒草原中火灾发生最频繁的区域。乌珠穆沁草原是我国畜牧业生产发展的重要基地,地广人稀,单位面积可燃物量多,春秋两季干燥、多风、日照强等气候原因,乌珠穆沁草原成为内蒙古甚至我国草原火灾情况最为严重的地区之一[18]。例如2012年3月28日东乌珠穆沁旗发生草原火灾,烧毁草场66.7km2;2013年9月30日汗敖包嘎查打草期间不慎引发火灾,9.87km2草场烧毁,给牧户带来了严重的损失(摘自搜狐网新闻,新华网新闻)。

本文以内蒙古东乌珠穆沁旗道特淖尔镇汗敖包嘎查的牧户为研究对象,通过牧户调研数据结合GIS方法,并采用主成分分析法和加权综合评价法对构建的牧户微观尺度草原火灾风险评价指标进行量化评价,获取了汗敖包嘎查的草原火灾风险等级分布图,从微观尺度为草原火灾风险评价提供新的思路。

1 研究区概况

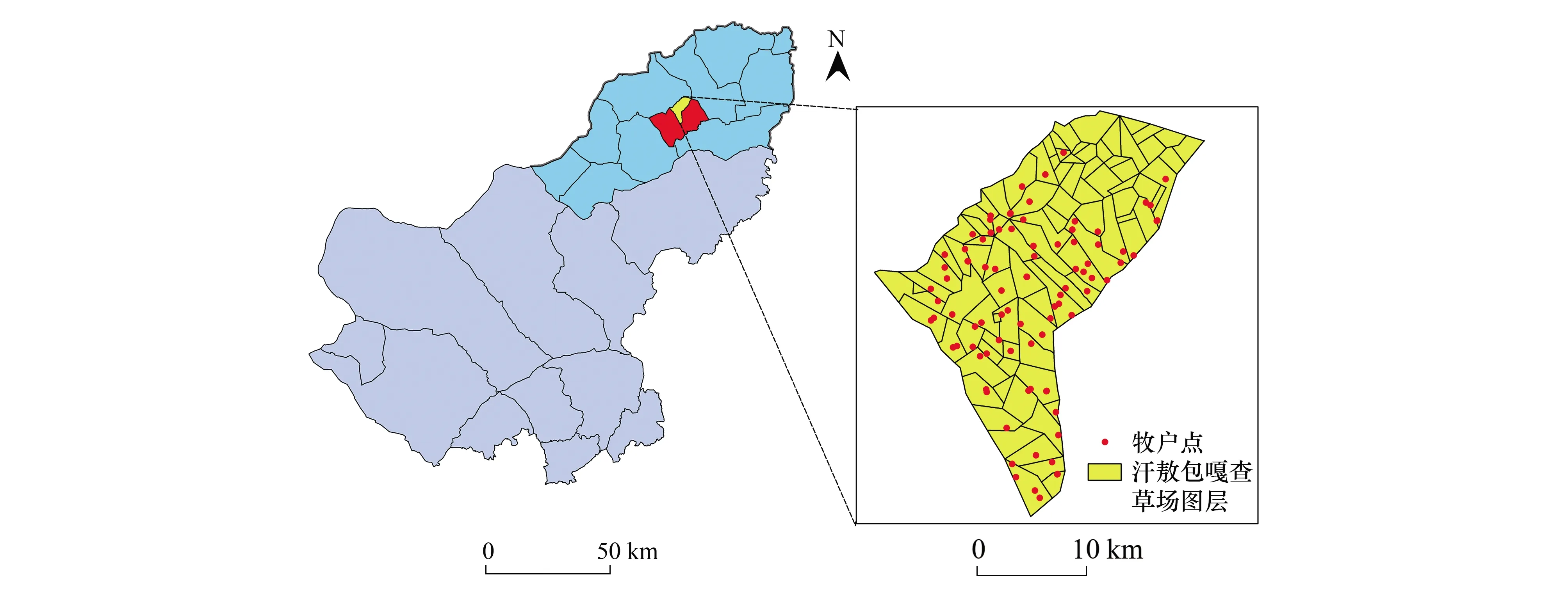

研究区域位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇汗敖包嘎查(图1),是以畜牧业为主要产业的地区,地理位置为45.68°—46.02°N,117.63°—118.06°E,属于温带大陆性气候,年平均气温为1.6℃,海拔800—1300m;年降水量300mm左右,主要集中在6—8月份,占年降水量70%;年蒸发量在3000mm以上,是降水量的7.5倍;太阳辐射强烈,大风日数多[11]。主要的植被类型有禾本科植被、羊草、丛生草、针茅属、锦鸡属等,土壤类型为草甸土、黑钙土、和栗钙土等[19]。嘎查草场总面积426.67 km2,人均草场面积0.87 km2,属于纯牧业嘎查。近年来发生多起草原火灾事故,给牧民的生产生活带来巨大的损失。

图1 汗敖包嘎查研究区示意图Fig.1 Location of Khan Obo village research area

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

气象数据来自中国气象科学数据共享服务网(http://cdc.cma.gov.cn)提供的2000—2018年内蒙古境内4个气象站点(乌拉盖50913、东乌旗50915、西乌旗54012、锡林浩特54102)的月最大风速、月累计降水量、月最高气温和干雷暴数数据。对气象数据采用克里金插值法进行空间插值,并进行数据重采样、掩膜为50m分辨率的栅格数据。

遥感数据来自NASA对地观测系统数据(http://modis.gsfc.nasa.gov/)共享平台。本文运用了涵盖汗敖包嘎查2000—2018年MCD64A1产品数据提取研究区火烧迹地面积,用于表达历史火情要素。2018年Landsat OLI数据8月覆盖研究区的12328序列影像获取30m的植被覆盖度数据。

社会经济数据采用调查问卷的方式,对汗敖包嘎查内的110户牧民进行数据收集,GPS定位,共发放问卷110份,删除无效样本后,最终获得92份有效问卷,有效率达83.5%[17]。调查内容如下:(1)草场:草场总面积、集体草场面积、草库伦面积和打草量。(2)牲畜:家畜的数量和幼畜数量(大、小牲畜分别调查)。(3)房屋:房屋面积、棚圈面积和蒙古包数量。(4)经济:家庭总收入以及收入来源,牧业收入、非牧业收入。(5)人口:家庭人口总数、劳动力数、学生人数、小于14岁和大于65岁的老幼人口数。(6)基础设施:各牧户拥有的水井、机电井数量,农牧业机械车辆数,各户农村道路通达情况。

2.2 研究方法

2.2.1自然灾害风险指数法

在区域自然灾害风险形成过程中,危险性、暴露性、脆弱性和防灾减灾能力是缺一不可的,是四者综合作用的结果[20],自然灾害风险的其数学计算公式如下:

自然灾害风险=危险性(H)×暴露性(E)×脆弱性(V)×防灾减灾能力(R)

(1)

2.2.2风险区划指标体系的构建

草原火灾风险与引发灾害的致灾因子危险性和承灾体脆弱性密切相关,危险性考虑致灾因子和孕灾环境,承灾体主要是指人类的生命财产安全。

2.2.3主成分分析法

基于牧户点进行指标量化,考虑到没有研究学者做过关于牧户尺度研究的权重评价,为避免主观赋值权重误差,本文采用主成分分析法确定各评价指标的客观权重。主成分分析法确定权重,首先对原始数据进行标准化处理,建立相关系数矩阵和主成分模型,求出各指标主成分的特征值,由此得出各项指标的权重[21]。

2.2.4加权综合评价法

考虑各个具体指标对评价因子的影响程度,将各个指标的因子栅格层与其对应的权重相乘计算[22],加权综合评价法主要适用于四大灾害因子二级指标计算,公式如下:。

(2)

Xi为第i个指标标准化后值,Wi为第i个指标的权重值,V为指标得分值。

2.2.4自然断点法

自然断点法是一种根据数值统计分布规律分级和分类的统计方法。运用了聚类的思维,使每一组内部相似性最大,兼顾每组间要素的范围和个数尽量相近[22]。

3 结果与分析

3.1 草原火灾风险评价指标体系的构建

3.1.1指标体系构建的原则

草原火灾风险评价指标的选取要考虑多方面的因素,不仅是整个评价体系的完整性和有效性,还要考虑指标具有代表性和易获取性,本文从微观尺度视角进行评价时,气候因素指标数据所占比例较小。另外,小尺度火灾风险评价中社会经济要素占很大比例[23],嘎查内各牧户提供的社会经济数据的精度越高,对于火灾风险评价结果就越具有科学性。

3.1.2建立指标体系

草原火灾风险是草原火灾危险性及其后果变成现实的可能性的定量特性。根据张继权提出的灾害四因子学说[1],本文将危险性,暴露性,脆弱性和防灾减灾能力四个要素作为评价的一级指标,基于这四个方面,针对性地设计调查问卷进行实地调研,收集牧户社会经济数据对草原火灾风险进行评价。

(1)危险性指标

危险性主要是由风险源的变异强度和活动频次(可能性)决定的[20],风险源与孕灾环境和致灾因子有关系,孕灾环境是形成灾害的自然环境,致灾因子是诱发灾害发生的主要因素如降雨、高温、风速和干雷暴数等[24]。本文选取了7个二级指标,具体指标选择如下:

历史火情面积:表明该地区曾经发生过火灾,火情面积的大小也是火险评估的一个因子。

可燃物载量:草地可燃物属于易燃、蔓延快的可燃物类型,是草原火发生的物质基础,本文选用30m分辨率的OLI数据反演NDVI来估算可燃物载量。参考刘兴朋等2015年建立的锡林郭勒盟NDVI与地表可燃物承载量之间的关系表达式(式3)[25]:

y=536.9×x1.209

(3)

y代表地表可燃物的量,x代表植被NDVI值。

2009年8月在锡林郭勒盟全草原类型内设定了874个采样点,进行野外鲜草采样,参考《中国草地资源》草地类型干草折算系数,根据同时期MODIS影像获取的NDVI值和地表采样数据建立了地表可燃物承载量表达式,统计结果均方误差为33.06,统计结果较为可靠。然后重采样为50m×50m的可燃物载量分布栅格图。

月最高气温:直接影响相对湿度的变化,促使草原表面枯落植物水分的迅速蒸发,枯落物的干燥,提高了可燃物自身温度,能够影响草原火灾的发生。

降水:直接影响可燃物的含水量,增加枯落可燃物的含水率,增强空气湿度,单次降水量大于5mm一般不易发生火灾。

雷暴:雷电会引起雷击火险,雷暴的能量很大,0.1s释放的电量可以达到1×1011W,干雷暴也是草原火灾发生不可忽略的一个因素。

最大风速:风力可以促进可燃物水分的蒸发并且增加可燃物枯落物层氧气的含量,使燃烧加快,一旦发生草原火,草原上没有外物阻挡,风加速火势的蔓延。

常住人口:牧区常住人口越多,生产活动越频繁,增加草原火灾风险,包括抽烟、烧火做饭,上坟烧纸、农牧业机械机动车引擎喷火等等。

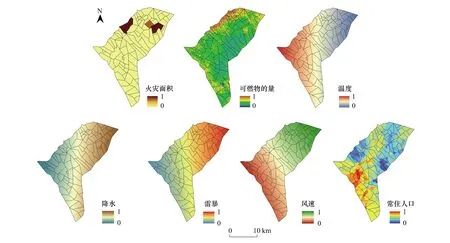

将所选7个危险性指标进行插值量化,掩膜为50m分辨率的栅格图层,得到各指标的空间分布图,为消除各指标的量纲差异,对每个指标进行归一化处理,研究区危险性指标分布见图2。

图2 草原火灾危险性指标分布图Fig.2 Distribution of grassland fire hazard indicators

由图2可知,历史火情面积分布在研究区的北部和东部草场,可燃物的量高值区集中分布在研究区的北部地区,研究区的降水、雷暴、风速三个指标的空间分布趋势相同,从东部到西部逐渐降低,研究区气温高值区分布在西部地区,常住人口高值区主要在汗敖包嘎查的西南部区域。

(2)暴露性指标

暴露性是指可能受到草原火灾威胁的所有人和财产,如人员、牲畜、房屋、农作物和经济收入等[26]。本文选取了5个指标,具体指标如下:

房屋面积:是牧民固定财产的一部分,具有不可移动性,一旦发生草原火灾,对牧户房屋有直接的威胁。

家庭总人口:是受草原火灾威胁的直接暴露性指标,家庭人口越多,面临的风险性越大。

家庭收入:直接反映了牧户家庭的生活水平,是受草原火灾的直接影响因素,家庭收入越高者,面临的风险性也越大。

牲畜数量:是牧户家庭牧业经济收入的直接影响因素,牲畜数量越多,牧户的经济收入越高,本文将牲畜数量折合成标准羊单位进行统计。

打草量:是牧民维持畜牧业生产的基础,也是牲畜过冬的必备物质,一旦发生草原火,草料将直接被烧毁,给牧民带来巨大的损失。

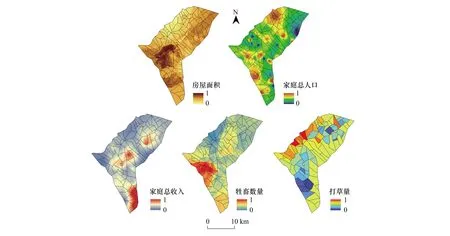

将所选5个暴露性指标进行插值量化,掩膜为50m分辨率的栅格图层,得到各指标的空间分布图,为消除各指标的量纲差异,对每个指标进行归一化处理,研究区危险性指标分布见图3。

图3 草原火灾暴露性指标分布图Fig.3 Distribution of grassland fire exposure indicators

由图3可知,汗敖包嘎查房屋面积、牲畜数量高值区位于西侧草场区,家庭人数在汗敖包嘎查的北部和西部偏高,家庭总收入在研究区 南部和中部,而打草量高值区位于西北部草场区。

(3)脆弱性指标

脆弱性综合反映了自然灾害的损失程度[20]。本文选取了火灾风险下容易受到影响的5个承灾体,具体指标如下:

老幼人口数:指小于14岁和大于65岁的人数,由于身体方面的原因他们往往在体力、机会等方面处于不利地位,抗灾能力较弱。

幼畜数量:应对灾害能力较差,反应时间慢,也是草原火灾风险的弱势群体。

棚圈面积:牲畜棚圈多为木制或者简易合成芯板材料,一旦发生火灾,棚圈极易引燃,直接威胁牲畜的生命安全。

牧业收入:衡量家庭的牧业收入可以反映这个家庭的对牧区灾害的损失程度。

蒙古包数量:蒙古包主要材质是木材和毛毡,发生火灾容易引燃。

幼畜数量:应对灾害能力较差,反应时间慢,也是草原火灾风险的弱势群体。

将所选5个脆弱性指标进行插值量化,掩膜为50m分辨率的栅格图层,得到各指标的空间分布图,为消除各指标的量纲差异,对每个指标进行归一化处理,研究区危险性指标分布见图4。

图4 草原火灾脆弱性指标分布图Fig.4 Distribution of grassland fire vulnerability indicators

由图4可知,汗敖包嘎查老幼人口数高值区在北部和西部地区,棚圈面积高值区在汗敖包嘎查的中部草场,牧业收入高值区分布在南部和东北部的草场图层,蒙古包在研究区的东部和南部分布较多,幼畜数量与牲畜数量分布基本一致,集中在汗敖包嘎查的西部草场区。

(4)防灾减灾能力指标

防灾减灾能力是指灾害危害区域应对灾害的抵御力和恢复力,包括应急管理能力、减灾投人、资源准备等[26]。本文选取了6个指标来衡量,具体指标如下:

距道路的距离:农村道路是连接分散的村庄、居民点、农田草场等的主要纽带,牧点距道路越近,交通方便,防灾能力增强。

家庭劳动力:牧户尺度对防火人员数量与救灾设备无法具体统计,故选择牧户内劳动力,在应对草原灾害时,劳动力可以作为救灾的必备人力资源。

农牧机械车辆:是救灾输送物资的必备基础设施。

非牧业收入:包括政府补贴和工资性收入,不会因草原火灾受到影响。

机电井:机井作为救援火灾的水源,数量越多,有利于近地取水。

参加医保人数:医保作为牧户家庭应对意外的保障,参加医保人数越多,家庭的抗灾能力越强。

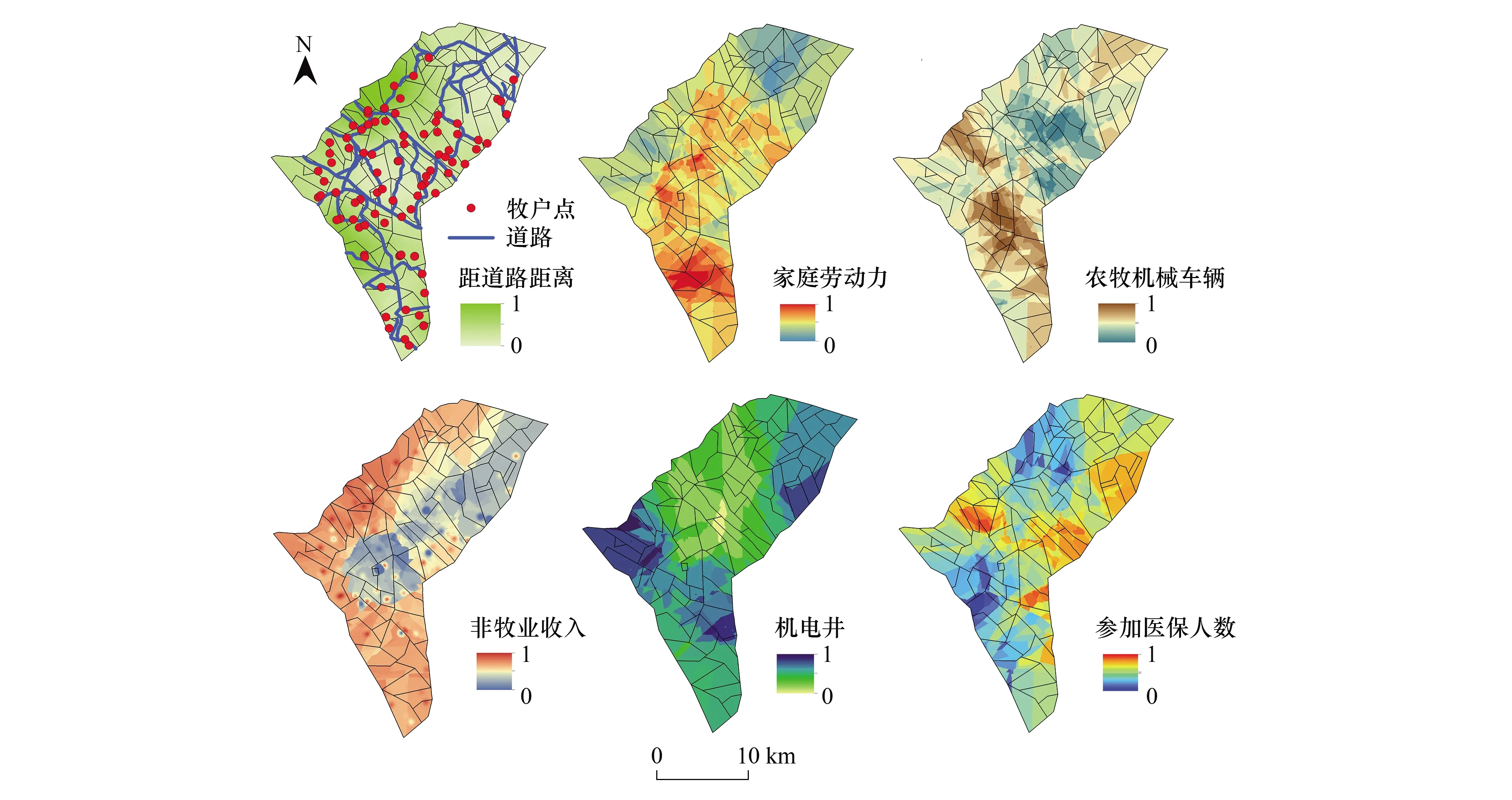

将所选6个防灾减灾指标进行插值量化,掩膜为50m分辨率的栅格图层,得到各指标的空间分布图,为消除各指标的量纲差异,对每个指标进行归一化处理,研究区防灾减灾指标分布见图5。

图5 草原火灾防灾减灾能力指标分布图Fig.5 Distribution of grassland fire disaster prevention and mitigation capacity indicator indicators

由图5可知,汗敖包嘎查中部草场区牧户距道路距离近,道路通达度好,家庭劳动力、农牧机械车辆都集中在中南部地区的牧户,非牧业收入高值区在研究区的西北部和南部地区,机电井在嘎查西部和北部分布较多,牧户参加医保人数高值区分布在西部和东部地区。

3.2 指标权重的确定

本文采用主成分分析法来确定各评价指标的权重。通过GIS分区统计功能计算汗敖包嘎查92个草场图层分区各指标的平均值,23个指标共生成2116个数据样本,作为主成分分析的原始数据[27]。在SPSS软件中,通过“分析-降维-因子分析”得到主成分的特征根、贡献率、载荷矩阵,最后计算各因子权重值。

对标准化后的各项评价指标数据进行主成分分析,前6个主成分的累计方差贡献率达到 83.467%,超过80%。因此前6个主成分基本可以反映全部指标的信息,运用特征值和因子载荷矩阵来计算综合得分模型,然后对各指标综合得分值取绝对值后进行归一化,即可得到各指标权重,见表1。

表1 草原火灾评价指标体系及权重

由表1可知,四个一级指标的权重分别为危险性22.62%,暴露性29.4%,脆弱性21.45%,防灾减灾能力26.53%,权重分布情况与其他研究学者指标权重结果基本一致[10—13]。

3.3 牧户尺度草原火灾综合风险评价

3.3.1危险性分析

本文对选取7个危险性指标进行加权叠加,得到草原火灾危险性栅格图层,通过GIS软件自然断点法得出不同等级的汗敖包嘎查草原火灾危险性分布图[21—22],并且分为5个等级,分别是低危险区、次低危险区、中危险区、次高危险区和高危险区[22](图6)。

由图6可知,汗敖包嘎查草原火灾危险性分布从中部区域向两侧逐渐递减。高危险区主要分布在汗敖包嘎查的东北部和中西部地区,占研究区总面积的17.92%,次高危险区分布在汗敖包嘎查的中西部地区,占比为18.28%,中危险区并且由北向南均有零散分布,占总面积的33.66%,次低危险区分布在汗敖包嘎查的西北和东部区域,占比为19.74%,低危险区主要分布在研究区的西北部和东部,占比为10.26%。

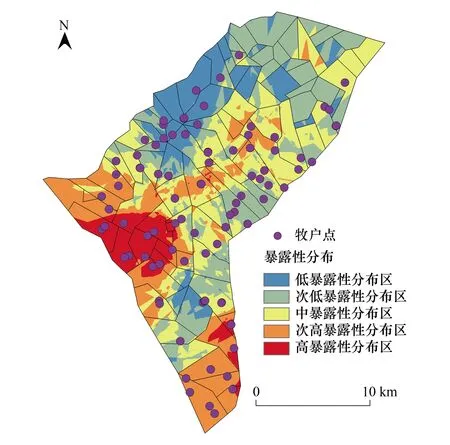

3.3.2暴露性分析

本文对选取5个暴露性指标进行加权叠加,得到草原火灾暴露性栅格图层,通过GIS软件自然断点法得出不同等级的汗敖包嘎查草原火灾的暴露性分布图,并且分为5个等级,分别是低暴露区、次低暴露区、中暴露区、次高暴露区和高暴露区(图7)。

图6 汗敖包嘎查草原火灾危险性分布图Fig.6 Hazard distribution map of grassland fire in Khan Obo village

图7 汗敖包嘎查草原火灾暴露性分布图Fig.7 Exposure distribution map of grassland fires in Khan Obo village

由图7可知,汗敖包嘎查草原火灾暴露性整体上由西部向东北部递减。高暴露性区主要分布在汗敖包嘎查的西部区域,占研究区总面积的8.05%;次高暴露性区分布在研究区的南部、西部和中部的少许区域,占比为20.68%;中暴露性区分布在研究区的中部以及东北部的少许区域,占比为28.71%,低、次低暴露性区分布在研究区的北部地区,占研究区总面积的42.55%。

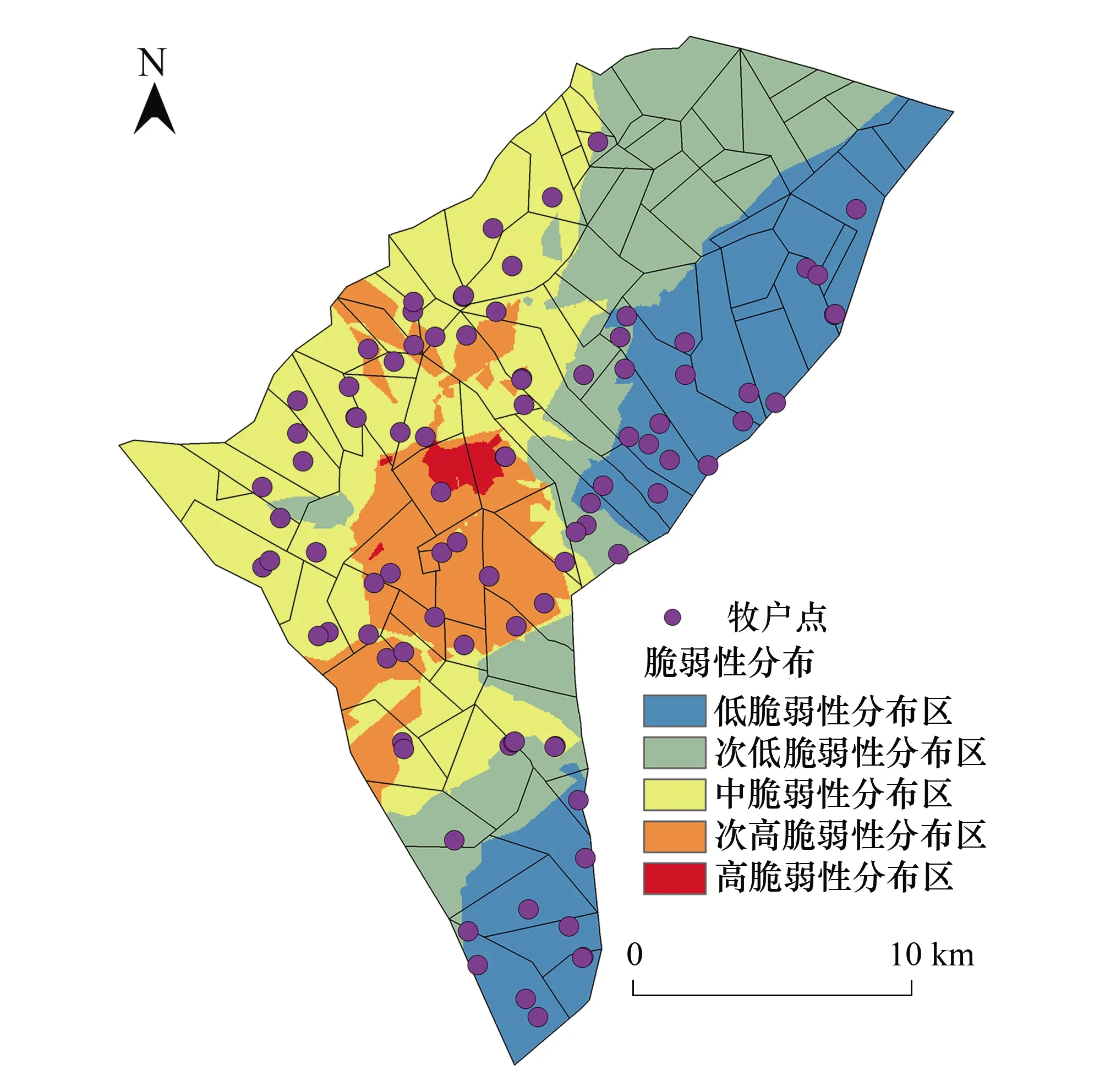

3.3.3脆弱性分析

本文对选取的5个脆弱性指标进行加权叠加,得到草原火灾脆弱性栅格图层,通过GIS软件自然断点法得出不同等级的汗敖包嘎查草原火灾的脆弱性分布图,并且分为5个等级,分别是低脆弱区、次低脆弱区、中脆弱区、次 脆弱区和高脆弱区(图8)。

由图8可知:汗敖包嘎查草原火灾脆弱性分布从中部地区到外围逐步减小。高脆弱区主要分布在汗敖包嘎查的中部地区,占研究区总面积的1.21%;次高脆弱区主要分布在汗敖包嘎查的中部草场,占比为14.36%;中脆弱区主要分布在汗敖包嘎查的西部和西北部地区,占比为32.37%;次低、低脆弱区主要分布在汗敖包嘎查的南部和东北部地区,占比为52.07%。

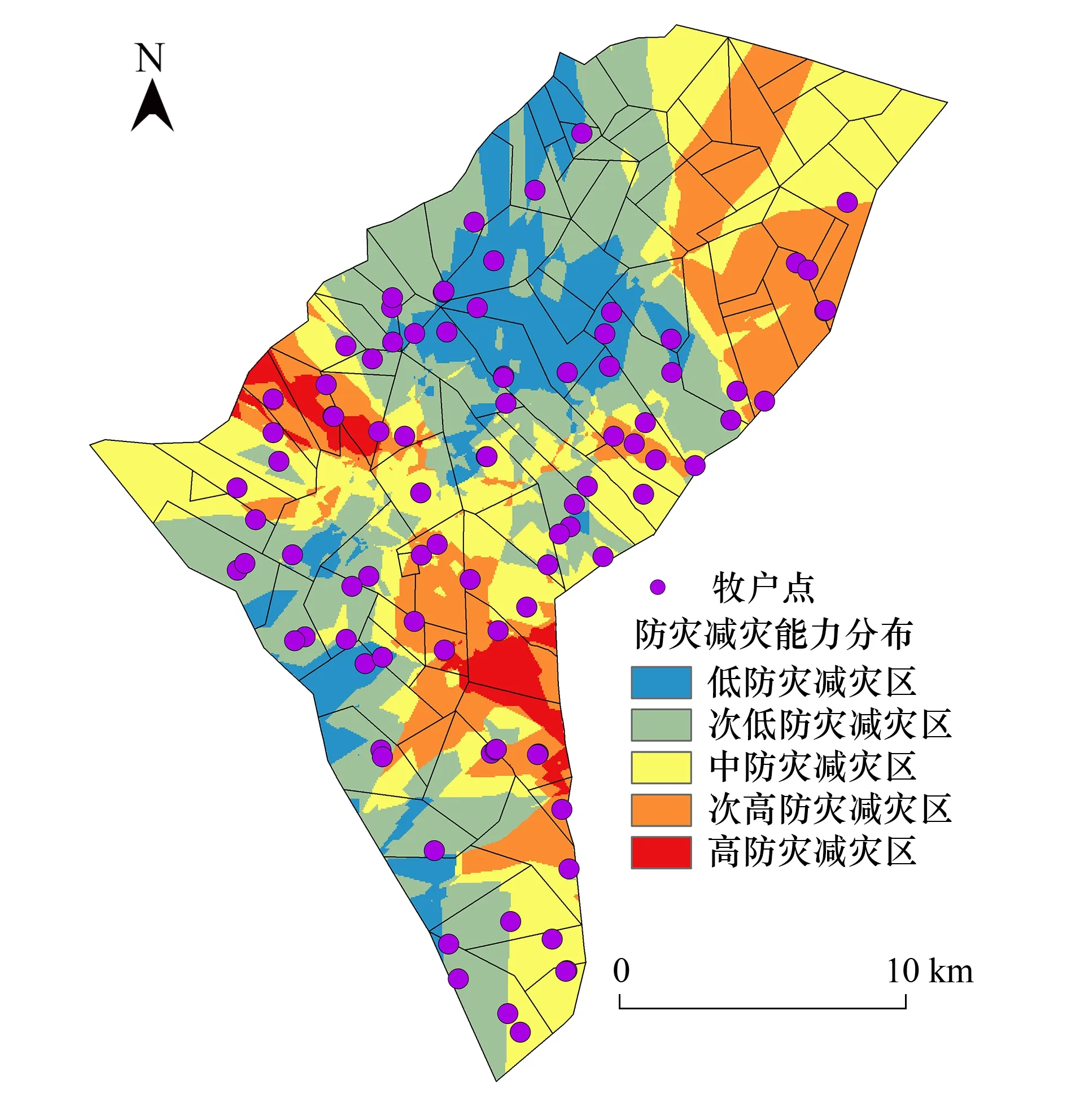

3.3.4防灾减灾能力分析

本文对选取的6个防灾减灾能力指标进行加权叠加,得到草原火灾防灾减灾能力栅格图层,通过GIS软件自然断点法得出不同等级的汗敖包嘎查草原火灾防灾减灾能力分布图并且分为5个等级:低防灾减灾区、次低防灾减灾区、中防灾减灾区、次高防灾减灾区、高防灾减灾区(图9)。

图8 汗敖包嘎查草原火灾脆弱性分布图Fig.8 Vulnerability distribution map of grassland in Khan Obo village

图9 汗敖包嘎查草原火灾防灾减灾能力分布图Fig.9 Distribution of fire prevention and mitigation capabilities of grassland fires in Khan Obo village

图10 汗敖包嘎查草原火灾风险分布图Fig.10 Risk distribution map of grassland fire in Khan Obo village

由图9可知:汗敖包嘎查草原火灾防灾减灾能力从中部向两侧地区递减。高防灾减灾区分布在研究区的西部与中部地区,占比为3.39%;次高防灾减灾区分布在研究区的中部以及东北部的少许区域,占比为20.41%;中防灾减灾区分布在研究区南北均有分布,占比为29.22%;次低、低防灾减灾区分布在研究区的西部和北部地区,占比为47.07%。

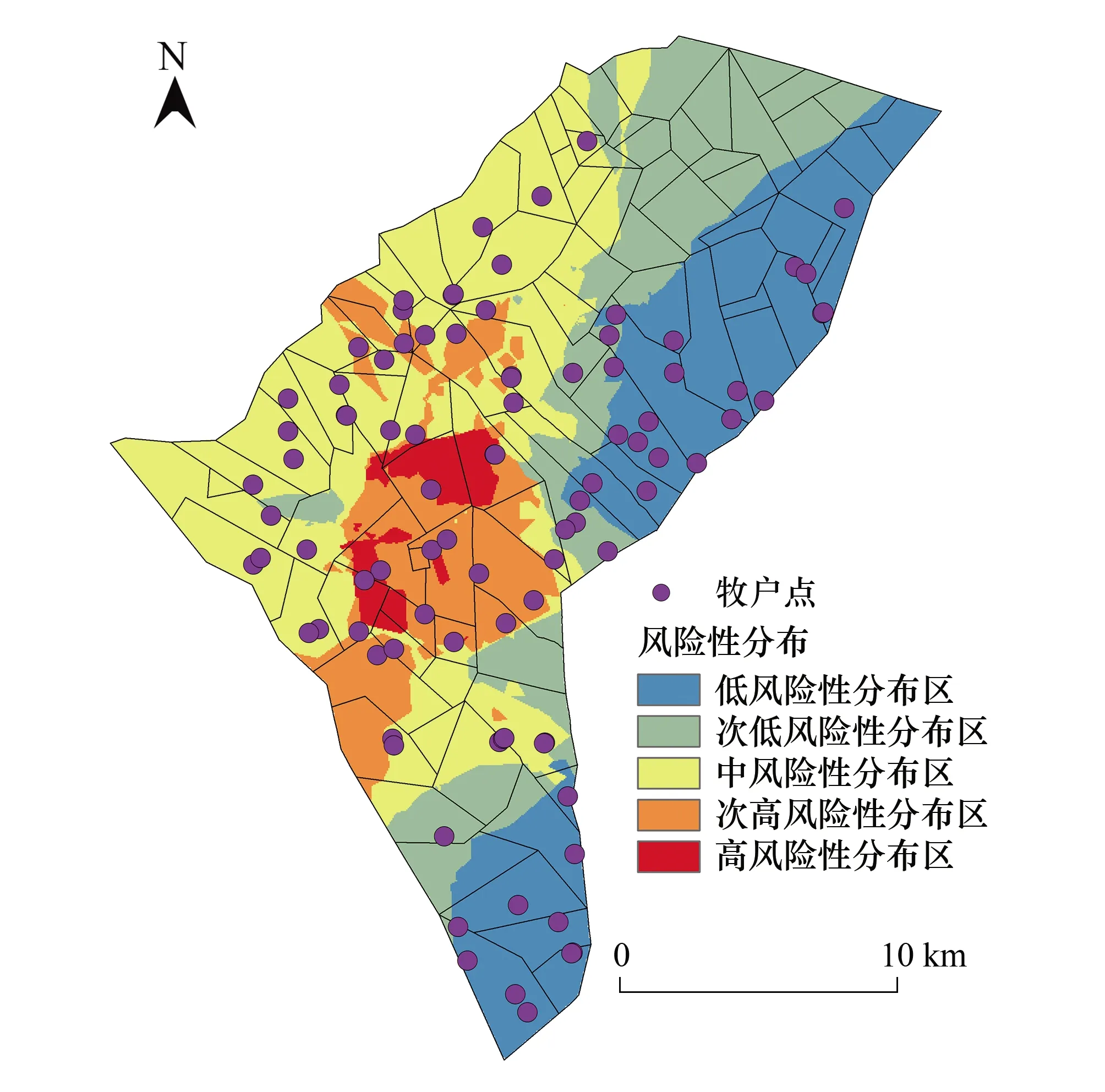

3.3.5草原火灾风险性分析

根据汗敖包嘎查4个一级指标危险性、暴露性、脆弱性、防灾减灾能力分布图,采用加权综合评价法得到草原火灾风险性分布图,并根据自然断点法分为5个等级:低风险区、次低风险区、中风险区、次高风险区、高风险区(图10)。

由图10可知:高风险区主要分布在研究区的中部地区,占比为3.19%;次高风险区主要分布在高风险区的外围,占比为15.43%;中风险区分布在研究区的西部和西北部区域,占比为31.25%;次低风险区主要分布在东部区域和南部的少许区域,占比为24.21%;低风险区主要分布在研究区的东部条带状区域和南部地区,占比为25.79%。综上,汗敖包嘎查的草原火灾风险从中部地区向外围递减,西北部地区风险高于东部、南部地区,中西部草场区的牧户应该增强火灾防范意识和灭火基础设施的配备。

4 结论与讨论

4.1 结论

基于牧户尺度对汗敖包嘎查进行草原火灾风险评价,根据加权综合得分法计算嘎查内的草原火灾风险值,结合GIS空间分析方法进行风险等级,得到汗敖包嘎查境内风险区划,主要结论如下:

(1)汗敖包嘎查草原火灾危险性从中部区域向两侧逐渐递减,次高、高危险区占研究区总面积的36.2%;汗敖包嘎查草原火灾暴露性整体上由西部向东北部递减,次高、高暴露区占研究区总面积的28.73%;汗敖包嘎查草原火灾脆弱性分布从中部地区到外围逐步减小,次高、高脆弱区占研究区总面积的15.57%;汗敖包嘎查草原火灾防灾减灾能力从中部向两侧地区递减,低、次低防灾减灾区占研究区总面积的50%。

(2)汗敖包嘎查草原火灾风险从中部地区向外围递减,北部地区风险高于东部、南部地区。中、高风险区占研究区总面积的49.85%,中西部草场区的牧户应该加强对草原火灾的防范意识和防火能力。

4.2 讨论

文章研究结果表明,草原火灾高风险区位于汗敖包嘎查中部草场区,原因可能是中部草场牧户的常住人口、房屋面积、棚圈面积、牲畜数量高值区多集中于此,处于承灾体高值分布区,此外,温度和雷暴等致灾气象因子在中部草场也处于高值区,降水量处于低值区使该地可燃物量含水量的降低,形成了高草原火灾风险的孕灾环境[28]。次高风险区处于研究区的西北部这也与历史发生火灾位置相接近。研究区草原火灾低风险区处于东北部草场区,原因是此地的牧户分布较少,虽雷暴、风速和蒙古包数量处于高值区,但承灾体是灾害风险的主要受体[29],所以此地草原火灾风险性低。

本文牧户尺度草原火灾风险评价指标体系是结合汗敖包嘎查自身自然、经济因素并参考其他研究区的草原火灾风险评价指标体系基础上形成的[11—12,14,24],考虑嘎查研究区的尺度,细化各牧户的社会经济数据,突出微观尺度牧区草原火灾风险评价的独特性,因此,在这方面本研究有较高的创新性。

此外,牧户调查对象对问卷的反馈存在一定的不确定性,牧户对自身家庭实际经济状况存在一定的保留,如牧户的草场资源、人均收入、牲畜数量的准确数据等难以细致调查[30]。本文的研究结果存在一定的误差,如气象数据遥感数据、和问卷调查数据的获取与处理过程中不可避免存在误差。未来研究中需要进一步对这些不确定性进行深入研究,加强评价指标的全面性和准确性,以便为灾害防治决策提供更可靠的数据支撑。