刘香成:眼睛就是我的相机

2022-03-07陈娟

陈娟

刘香成,摄于2019年。(蔡小川 / 摄)

1977年,26岁的刘香成第一次来到上海。晚上7点以后,这座城市就黑乎乎的,路过某小区时,他看到一个景象:数百名居民,每人带一张小板凳,围坐在一起,看一台6英寸的黑白电视机。白天,他到街上闲逛,拐进一个美术馆,馆内的灯暗暗的,一个罗马尼亚油画展正在举办,有几幅人体画像颇为大胆。逛到上海音乐学院时,有肖邦的音乐响起,一位老师正在拉大提琴,黑板上方依然印刷着金黄色的革命标语。

当时,刘香成受《时代》周刊委托,来拍摄中国。敏锐的他,用摄像机录下了那些场景和画面。后来,这段影像被美国广播电视公司选中,在新闻节目中向全美播出。“上海很不一样,已经出现了一些改革的曙光。”刘香成回忆说,那段时间他四处游走,边走边拍,深切感受到了“一种变化正在发生”。

45年后,再忆及往事,刘香成颇多感慨。上海行之后的第二年,也就是1978年,他成为专职摄影记者,背着相机奔波于世界各地,见证了20世纪八九十年代各个重大历史时刻:阿富汗战争、苏联解体,等等。其间,他也曾多次来到上海,拍摄不同时期的人和不同角落里的生活,直到2014年定居上海。此后7年,他每天行走于这座城市,用居民的眼光丈量它,对它也有了一种特殊的情感。一年前,他开始收集世界各地摄影师镜头下的上海,时间横跨1991年到2021年,从中选出141张,编著成摄影画册《上海:1991—2021 一座世界城市的肖像》,于近期出版。

“我就像一位把脉的中医,将一座城市的跳动表现出来。”刘香成对《环球人物》记者说。

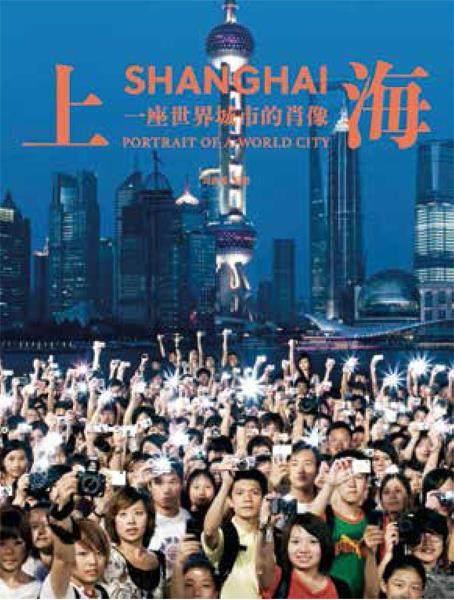

2010年,上海世博会召开前,刘香成曾出过一本摄影画册《上海:1842—2010,一座伟大城市的肖像》——从1842年中英签订《南京条约》讲起,在故纸堆里打捞历史,选取不同时期不同摄影师的500多张照片,勾画出上海168年的历史。

“通过那些照片,我们试图解释是什么让上海如此的‘上海’。”刘香成说。1842年8月29日,《南京条约》签订,既是一系列屈辱的开始,也是上海作为一座世界都市的起点——条约规定,上海为五个通商口岸之一,外国人可以在此贸易和居住。之后,世界性就成了这座城市的底色。

世界性,也是刘香成对上海的第一印象。他至今还记得1977年上海行时经历的一件事。有一天,他跟着一名文字记者到外滩,去见渣打银行驻沪代表。到了后,两人吓一跳,办公室里黑黑的,没有灯,只有一个外国人坐在那里。那外国人站起来和他们说话,没有翻译,也没有秘书。

“我记得很清楚,他跟我说:‘在当时那个情况下,中国的银行付款从来都没有断过。这很不简单。’”刘香成说。听完那句话,他很受触动,“这小小的一个切面,展现了上海的国际化、世界性,它的底子是很厚的”。

等到再次为这座城市勾画“肖像”,刘香成便把“世界城市”当作主题。

在画册里,“世界性”的元素随处可见:1993年,外国模特站在上海街头拍照;2006年,阿玛尼给模特补妆;2020年,迪奥展览展墙下的安保人员,等等。

选取照片时,刘香成还拜访了很多摄影家,从他们的作品中获得启发。“比如说,看到一个摄影师拍陆家嘴,我就想:一个世界城市一定要有金融中心。”后来,他专门请一位摄影师去浦东陆家嘴金融中心拍照,照片里两位员工正在通宵达旦工作,员工身后的墙上,是巨大的世界地图,还有5个时钟,显示着不同时区的时间。

摄影画册《上海:1991—2021 一座世界城市的肖像》。封面圖为2010年上海青年共同祝贺世博会的成功举办,由刘香成拍摄。

左图:2010年,上海老城厢乔家路,爷叔与猫咪正在用餐。(席子/摄)中图:2021 年,浦东陆家嘴金融中心的员工为配合美国华尔街开市的时间而通宵工作。(AlySong Yang/摄)右图:2021年,上海中兴路一号游泳池边攀谈的女孩。(刘香成/摄)

“上海过去30年的巨大变化,除了一座座高楼的崛起,也体现在人们的神情举止、衣着气质的改变中。”刘香成说。在画册里,有摄影师拍下了弄堂里一个女孩在跳舞,也有人拍下正在参观画廊的年轻女收藏家。

最动人的部分,当然是这座城市里普通人的日常生活:弄堂里,一位老伯坐在躺椅上休息,对面是玻璃鱼缸;松江区田间赶鸭子的农民;茶室里年轻的恋人,男人正在亲吻女人的手……“我选照片,没有给自己固定一个框框,首先是要能打动我。一张照片不仅仅是照片,还能读出背后的时代,读出一种精神,才能入选。”

他印象最深刻的照片之一,拍摄于2010年:在老城厢乔家路,两位上海爷叔围着楼梯旁的一张小桌子吃饭,一只花狸猫蹲在楼梯上,从它面前的饭碗抬起头来。

“不同年代的人,面对的是不同的问题,住房当然是其中之一。”刘香成说。1997年,他拍过一个模特小姚,小姚和父母住在一起,一家三口的独立空间不过10平方米,屋子中间放着一张床,床边是很小的空间,堆满了箱子。房子的天花板很低,个子高挑的小姚进屋时必须弓着身子。在这个局促的房间里,刘香成拍下了一张照片,小姚表情放松,显得很调皮。他之前还拍过一张小姚,在弄堂里,穿着Dior,化着浓妆,被一群市民围观。

“作为摄影师,我通过画面感到一座城市、一个社会、一个国家发展的温度。”刘香成说。

上海,只是刘香成观察中国的一个窗口。40多年来,他感兴趣的、心心念念的一直是中国。

1951年,刘香成生于香港,父亲是一名报人。两岁时,母亲带着他回到老家福州。“在福州生活的7年、接受的教育,对我影响很大,可以说奠定了我的人生观、世界观。”刘香成说。1960年,他跟家人回到香港。

“印象最深的是暑假里,父亲教我将美联社和路透社的短篇新闻翻译成中文。”刘香成说,大概从那时起,他就有了一种“追随父亲的道路,想要成为记者”的冲动。1970年,他赴美留学,在纽约市立大学攻读国际关系与政治专业,后来跟着《生活》杂志的摄影师基恩·米利学习摄影,并在米利的推荐下到《生活》杂志实习。大学毕业,经人介绍,刘香成认识了当时《时代》周刊的总裁凯尔索·苏顿,两人第一次见面,凯尔索只问了他一件事:“年轻人,你这辈子想要做什么?”刘香成立即回答:我想到中国去。

1976年,刘香成来到中国。在广州珠江边,他拍下了晨练的老人戴着黑纱打太极拳的照片,“和我少时的记忆相比,人们的肢体和表情发生了微妙的变化。新时代已经到来了,中国会写出一个很大很大的故事”。

1978年,刘香成再次回到中国,自此开启了拍摄中国之旅。他的镜头总是从普通人的日常生活入手,捕捉和反映时代的变化:在上海复兴公园,年轻的恋人坐在公园的长椅上,依偎在一起,怯生生地看着镜头;在大连理工大学,一位溜冰的年轻人从毛主席雕像前滑过;在故宫,一个穿着军大衣的小伙子挥舞着玻璃瓶的可口可乐……当时,流传着一种说法:上世纪80年代初全世界看中国的照片,60%都出自刘香成之手。

“既有局内人的体验,又有局外人的敏感。”有人如此评价刘香成。

后来,他调离中国,去印度、韩国、苏联。他最富传奇故事的照片拍摄于1991年12月25日。那一天,在莫斯科,他拍下了“戈尔巴乔夫扔稿子”那一幕。第二天,全世界很多报纸的头版头条,用的都是刘香成的照片——戈尔巴乔夫宣布苏联解体,一个时代就此终结。

刘香成说,他的一生一直都在跟人打交道,最感兴趣的永远是人本身。“我认识一个人,去拍摄一个人,也总是提醒自己,不要想当然地以为,你要接受他最真实的样子。”

因为摄影,很多人成了刘香成的朋友。1981年,他30岁生日,侯宝林给他写了个“寿”字;黄永玉教他怎么吃螃蟹,怎么听俄罗斯歌曲;新凤霞给他画了两个寿桃,吴祖光则在上面题了字……“我对这些老先生们的生活,对他们所有的事情都有兴趣,所以我有什么事情就到他们那儿去看看,他们就把我留下来吃饭,他们觉得‘刘先生’就是个小弟弟。”刘香成说。因为耐心,因为善于倾听,他总能拍下老先生们生动的瞬间。

1996年的一天,他来到画家黄永玉家中,老人家玩心很大,嘴里叼着烟斗,右手托起一只鸟,这一画面被他拍了下来。后来,黄永玉读他画册和作品,评价说:“我多么珍视他对人民和土地的脉脉深情,他的作品朴素得像面包,明澈如水,有益如盐,新鲜如山风,勇敢如鹰,自在如无限远云。”

“所以看照片,你看被拍的人,一下子就能看出来被拍摄者和拍摄者之间的关系。最好的状态,就是两者建立在互信的基础之上。”刘香成说。

与人相处,正是他所擅长。监视器前皱眉的张艺谋和姜文,金碧辉煌的酒店里张开双臂的周润发,愤怒的何勇和盘腿而坐的崔健,给自己画眼睫毛的徐静蕾,嘴里衔着画笔的陈逸飞……在他的相机面前,很多人都毫无保留,留下独一无二的瞬间。

1994年,刘香成告别一线新闻事业,先后加入时代华纳、默多克的新闻集团。2015年,他创立上海摄影艺术中心,开启人生新阶段。

年过七十,刘香成习惯了一种慢生活,每天要么在家看看书、听听音乐,要么出门和朋友吃吃飯、喝喝茶、聊聊天。有一次,在一个聚会上,周迅跟他提起自己对摄影的喜爱——她渴望用影像记录下生命中那些重要的人,她一边说一边写,父母、同学和学生时代的好朋友的名字,一一被列了出来。

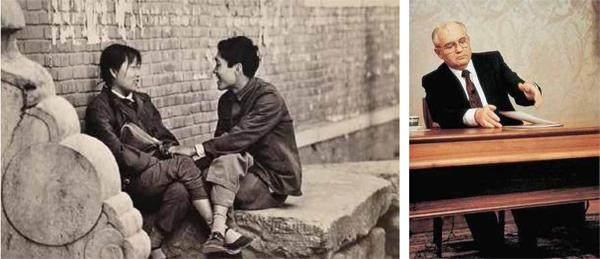

左图:1981年,北京月坛公园里,一对情侣在交谈。(刘香成 / 摄)右图:1991年,戈尔巴乔夫辞职,苏联解体。刘香成抓拍下了这一“决定性时刻”。

2021年底,刘香成与周迅发起并举办“人参果”摄影展。图为展览中的部分作品。

“后来,我们就决定发起一场摄影展。”刘香成说,摄影展的名字叫“人参果”,如今正在上海摄影艺术中心举行。“人参果”,意喻饱含灵性与营养的人间果实,经历从播种到丰收的完整过程。在两人的发起下,毕赣、陈坤、黄觉、姜文、周韵等,都加入进来,将镜头对准身边的人。“把镜头转过来。”刘香成说他想传达一种思考:当镜头前、聚光灯下的演员们拿起相机,走到镜头之后,成为摄影师,观看与被观看发生了调转,他们又会看到什么呢?

有人说,摄影不就是拿着相机上场吗?但是,把相机对准谁、什么时候按下快门,这一系列的选择,是我们谈得不够的地方。做任何(类型)摄影,都离不开对人的思考和理解。我的兴趣是人。

当然,摄影与文学、绘画等是不同的。画布可以抹掉重新画,但摄影,人不在现场,瞬间过去了,就没有了。比如说1991年,我拍戈尔巴乔夫,那么重要的时刻,如何解读?这是我人生最大的赌博。我调慢快门速度,选在最后一页讲稿落下时按动快门,照片上,你能看到讲稿落下时的动态。1/30秒的时间里人会动,人动了,这张图片就没有了。所以一个摄影人与一个画家的思考方式是完全不同的。摄影是一种独立的语言,你可以挖得很深。

在美国读大学的最后一年,我选修了《生活》杂志著名摄影师基恩·米利的摄影课,之后又到《生活》杂志实习。米利对我影响很大,在和他相处的9个月里,他请我喝过威士忌,也给我削过苹果,就是没有和我说过照相要用多少光圈,快门和敏感度该怎么样。他有一个习惯,爱把自己喜欢的照片剪下來贴在墙上看,看完再看,看完再看。结束实习之前,他让我去《生活》28层的档案室好好看看片子,于是我就发现了布列松、马克·吕布等,很多大师的底片和样片,那一刻我惊呆了,也是在反复看的过程中,学会了怎么读照片,深受启发。

但真正去拍中国时,仅有这种启发是不够的,还需要建立在了解中国的基础上。比如,上世纪七八十年代的中国,情侣谈恋爱,和西方是完全不同的,西方大都是大拥大抱,中国人就很含蓄。1981年,在月坛公园,我拍到一对情侣,两人面对面坐着聊天,有点距离,但脚和脚碰在一起。这是很细很细的东西,如果是一个外国摄影师在中国,他可能就不会发现这些。

我年岁大了,有时忙起来拍一阵子,有时就是做与摄影相关的工作,编编书、办办展览。但其实我每天都在“拍照”,眼睛就是我的相机:一个人戴怎样的眼镜、有怎样的眼神……这是一种锻炼。如果不思考,在看到一个画面时,你脑海中可能会是空的。

对我来说,作为兴趣或关注点,都是一样的,无论是摄影,还是编辑、出版,抑或者说做展览。我一直保持一颗好奇心,每天都有新的发现,也不感到累。生活不就是这样子吗?我常说我是长江的水,一直往东流,但因为是水所以就很灵活。人们总是愿意给别人定位,或者贴一个标签。

有一点我是清楚的,我的感情、我的兴趣还是中国,是在中国这块土地上。我选择用我的镜头去了解中国,去讲中国的故事。

1951年生于香港,摄影师。1976年开启新闻摄影生涯,1991年获得普利策现场新闻图片报道奖。出版《中国,一个国家的肖像》《中国梦:刘香成摄影三十年》等著作。近日推出摄影画册《上海:1991—2021 一座世界城市的肖像》。