国际民航组织语言政策:多语和单语的博弈与平衡

2022-03-07张治国

关键词 国际民航组织;语言政策;航空英语;多语;单语

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号 2096-1014(2022)02-0022-10

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20220202

Keywords ICAO; language policy; aviation English; multilingualism; monolingualism

一、引 言

(一)文献综述

语言交流在民航业中至关重要,它不仅影响到航空器的飞行安全,而且影响到民航业的服务质量。为此,负责全球民航安全和有序发展的国际民航组织(International Civil Aviation Organization,ICAO)制定了相关的语言政策,各国民航业(尤其是国际民航业)的语言选用和语言管理都必须遵循或参照该组织的语言政策。目前,国内外学界对国际民航组织语言政策的研究主要集中在如下几个方面:航空英语的使用现状(如Seiler 2009;黄大勇2007;潘卫军,等2007;黄德先2012)、语言特征(如Estival et al. 2016;杨爱荣2005;王博,李振宇2010)、语用失败(如Jones 2003;吴土星,等2013)、教学探讨(如吴土星1997;李玉梅,王爱国2007)和语言规划(如Alderson 2009;Lauring & Selmer 2012;梁砾文2017)。这些研究很基础,也十分重要,但它们几乎都聚焦在航空语言政策上,其实,国际民航组织的语言政策还包括其他内容,学界对此却少有问津。此外,目前的研究大多都在探讨航空英语的特点、教育及使用,真正涉及其语言政策的内容甚少。可见,中国尚缺全面简介国际民航组织语言政策并发现和分析其特点的整合性研究。为此,本文做以下工作:首先简述国际民航组织的基本情况及其语言政策,然后基于斯波斯基(2011,2016)的语言政策三成分理论和语言管理域理论,分析和讨论国际民航组织语言政策的特点以及对中国的影响,以便读者对国际民航组织乃至类似专门性国际组织的语言政策有更全面、更深刻的了解和感悟。

(二)理论基础

1.语言政策成分论和语言管理域

语言政策原本是一个比较抽象的概念,斯波斯基(2011,2016)对它进行了细化,进而提出了语言政策三成分理论:语言意识形态(语言信仰)、语言实践和语言管理。语言意识形态是指人们对某一语言所持的态度或看法,语言实践是人们所表现出来的语言行为或语言习惯,语言管理是某些人对另一些人语言态度和语言行为的匡正或指导。在语言政策三成分中,语言管理是核心,因为它既可显性又可隐性,既可灌输和培养语言意识形态,又可发现和引导语言实践。而且,语言意识形态和语言实践原则上涉及社会上的每一个人,而语言管理者却只是一部分人。因此,语言政策制定者只要发动部分人或少数人,即“某些拥有或声称拥有特权的人或团体”(斯波斯基2016:6),便可推动语言政策活动的开展。

语言管理可以通过不同的“域”(domain)来实行,学界把这个域称为语言域或语言管理域,它是指语言交际发生时所处的物理空间。斯波斯基(2016)把社会语言域总体上分为如下十大类:家庭域、学校域、工作域、公共域、司法医疗域、宗教域、军队域、语言活动者群体域、政府域和国际组织域。而且,每种语言域都包含“地点”“参与者”和“主题”三要素。在语言管理现象纷繁复杂、而语言管理理论不多且零散的情况下,从语言域的角度来分析语言管理是比较科学的,且具有可操作性(张治国2020a)。

2.专门性国际组织语言政策及其管理的基本模式

国际组织,亦称超国家组织(supra-national organization),是国家间为了实现特定的目的和任务,并根据大家赞同的国际条约而成立的常设性组织(Schiavone 2008)。据国际协会联盟(UIA 2018)的統计,目前各类国际组织共有7万多个。国际组织的分类有很多,但常见的有以下两种分类:政府间国际组织(如世界贸易组织)和非政府间国际组织(如绿色和平组织);综合性国际组织(如联合国)和专门性国际组织(如国际民航组织)。专门性国际组织专门负责某一类行业的安全与发展,是一种具有某种特定功能的组织,故又称功能性组织。最典型的专门性国际组织是联合国的专门机构,如国际民航组织、国际海事组织、世界卫生组织和世界气象组织等。

从语言管理域的角度来说,所有国际组织的语言问题都属于国际组织域的语言管理范畴,但专门性国际组织的语言政策要比综合性国际组织的稍微复杂一些,即专门性国际组织除了机构内部的行政语言管理外,还要针对其成员国广大从业人员(如国际民航组织成员国的飞行员和国际海事组织成员国的海员)进行语言管理(张治国,熊淳2018;张治国2020b)。可见,专门性国际组织语言政策的实施主体是国际组织功能机构的行政人员(如秘书处和各委员会的工作人员)和各成员国的相关从业者,因此,其语言政策也包括机构内部的语言政策和机构外部的语言政策两部分:前者指专门性国际组织对机构内部的语言使用所做出的决定,后者则指专门性国际组织为了影响和规范其成员国相关从业者的语言使用而做出的规定。总之,专门性国际组织的语言政策是要解决好以下两个核心问题:其一,管理好组织机构内部的语言运行(如有关工作语言的法律或政策制定);其二,管理好成员国相关从业者之间的语言交际问题(张治国2019)。而这两个核心问题的解决取决于政策制定者对语言正义的理解与应用。Mowbray(2012:2)指出:语言正义就是我们“在制定语言政策时要考虑到不同语言使用者之间的正义问题”,例如,当考虑到不同语言使用者的语言权、语言公平以及语言丰富性问题时,我们需要采用的是多语政策,以便保持语言多样性的存在。但是,当考虑到不同语言使用者之间的交际效率以及语言经济问题时,我们需要制定的是单语政策,以便提倡和推广一种通用语的使用。可见,语言正义和语言现实之间存在矛盾,多语使用和单语使用需要博弈,它们之间的平衡关系必须通过语言政策及语言管理来调节。

二、国际民航组织及其语言政策概述

(一)国际民航组织结构及其语言政策框架

国际民航组织成立于1944年,总部设在加拿大的蒙特利尔(属法语区)。该组织是联合国下属的专职管理和发展国际民航事务的机构,截至2020年,共有193个成员国。国际民航组织的最高权力机构是成员国大会,每3年举行一次。该组织的执行机构是理事会,由33个理事国组成,每届大会选举产生。理事会每年举行3次例会,它下设航空技术、航空运输、法律、联营导航设备、财务和制止非法干扰国际民航6个委员会。组织的常设执行机构为秘书处,首席官员是秘书长(现任秘书长是中国的柳芳博士)。秘书处下设航行、法务及对外关系、航空运输、技术合作和行政5个局,行政局下设一个专门处理语言问题的语言与出版处,该处又下设英语、法语、西班牙语(以下简称西语)、俄语、阿拉伯语(以下简称阿语)和中文6个科。另外,该组织设“西非和中非”(达喀尔)、“南美”(利马)、“北美、中美和加勒比”(墨西哥城)、“中东”(开罗)、“欧洲及北大西洋”(巴黎)、“东非和南非”(内罗毕)和“亚洲和太平洋”(曼谷)7个地区办事处(ICAO 2020a;ICAO 2020b)。

由此可见,国际民航组织的行政机构非常庞大,成员国几乎囊括了全球的所有国家,而世界各地从事民航专业的人员则更是不计其数。面对如此庞杂的管理对象,国际民航组织的语言政策包括两部分,即机构内部的行政语言政策和机构外部的航空语言政策。前者是有关该机构内行政人员及各成员国代表等所用语言的规定,后者是有关民航运行中各成员国专业人员——尤其是飞行员和空管员——工作时所用语言的规定。

(二)国际民航组织的行政语言政策

国际民航组织作为联合国的一个专门机构,其官方语言政策必须与联合国的语言政策保持一致,即国际民航组织的官方语言共有6种——英语、法语、西语、俄语、阿语和中文。这意味着国际民航组织大会的发言以及各委员会的发言稿都会被翻译成这6种语言,大会及其下属机构做出的报道、决议、建议和决定都有用这6种语言书写的版本。此外,国际民航组织分别用上述6种语言出版该组织的重要出版物(如年鉴、文件和报告),其官方网站也有这6种语言的版本。

尽管国际民航组织有6门官方语言,但在机构的日常行政工作中,工作语言只有英语、法语和西语,这意味着该组织涉及日常安排之类的文件只用这3种语言发布。而且,尽管该组织没有任何文件规定在日常工作中哪种语言最重要,但机构中所有工作人员主要还是通过英语来进行交流。除英语外,法语是国际民航组织总部的日常工作中得到第二重视的语言,这主要是因为其总部坐落在法语盛行的魁北克省大都市——蒙特利尔(Mackenzie 2010)以及法语本身的国际影响较大。这一事实也验证了张治国(2019)对国际组织语言政策特点研究的如下结论:国际组织总部所在国的国语或官方语言与国际组织的语言使用或语言政策存在一定的关系。

国际民航组织的行政语言政策主要由该机构的语言与出版处来负责实施,他们提供6种语言的口笔译,各种文件及政策的翻译、编辑与出版等语言服务工作。但是,语言与出版处也会根据不断变化的状况和不同季度的需求,将庞大和繁重的翻译工作外包40%,实现以最低的成本完成高质量翻译的目标。此外,国际民航组织的语言与出版处近年来也在考虑计算机辅助翻译(CAT)工具的使用(ICAO 2007a)。

(三)国际民航组织的航空语言政策

国际民航组织航空语言政策的主要执行者是飞行员和空管员,主要执行点是在飞机的驾驶舱和客舱以及地面的塔台上。飞行员对外联系的主要内容包括:飞机险情通信、航务管理通信、机组成员的内部通信和航空通播——飞行员为乘客通报有关飞机运行及航行的信息(如遇到气流颠簸时的提醒和安慰,有关目的机场的气象情况等)。针对民航通信的上述基本情况,国际民航组织制定了相关的航空语言政策,其内容主要包括如下3点。

第一是航空语种的确定。研究表明,人为因素导致的民航飞行事故中,70%都与飞行员的航空通话失败有关(Jones 2003:234)。因此,国际民航组织必须寻求和发展一种国际通用的航空语。鉴于英语在国际上得到广泛使用的事实以及英语国家(尤其是美国)在航空领域的巨大话语权(Jones 2003),国际民航组织最终于1951年把英语确定为国际民航的通用语言,但该规定没有强制性。从此,英语正式成为国际民航组织推出的航空语,即航空英语或民航英语或空管英语。因此,航空语言政策也叫航空英语政策。

第二是航空英语的规范。尽管英语在世界上得到较广泛的传播和应用,但它作为航空语的使用也遇到不少问题:英语在世界各地存在很多变体,而且英语的词汇量太大;陆空通话存在时间短和距离远的特点,从而导致陆空通话经常发生失真和变形,造成双方误听和误解。这些问题都给航空英语的学习、理解和使用带来困难,进而给民航通信和飞行安全带来隐患。因此,国际民航组织必须对航空英语进行规范,使之标准化。国际民航组织专门对航空移动通信中使用的英语词汇及常用语句的含义做了具体规定,以避免因歧义而引起混乱。1985年,国际民航组织修订了民航无线电通讯术语,推出了新的《国际民航无线电通讯(通话)手册》(Manual of Radiotelephony)(ICAO 2007b)。此外,国际民航组织于1964年还编写了《国际民航组织缩略语和代码》(ICAO Abbreviations and Codes,后经多次修订)(ICAO 2016)。航空英语的内容包括无线电通信英语和通用英语两部分。无线电通信英语也叫陆空通信英语,它是航空英语的核心,主要由专业术语及固定短语两部分构成,它们专业性强,简洁易辨。通用英语就是指人们日常所使用的英语,用于航空通信中对某些事情的一般性表述。

第三是航空英语的培训、测试与发证。飞行员和空管员的航空英语水平需要通过考试来判断,于是,国际民航组织开发了航空英语能力考试(Test of English for Aviation,TEA),并要求所有的国际民航飞行员和国际机场的空管员都必须达到该组织所要求的航空英语最低水平。为此,国际民航的飞行员和空管员必须参加航空英语的培训,测试通过者可获得相关证书,并持证上岗(ICAO 2009a;

ICAO 2018)。

三、政策制定过程中的多语和单语博弈与平衡

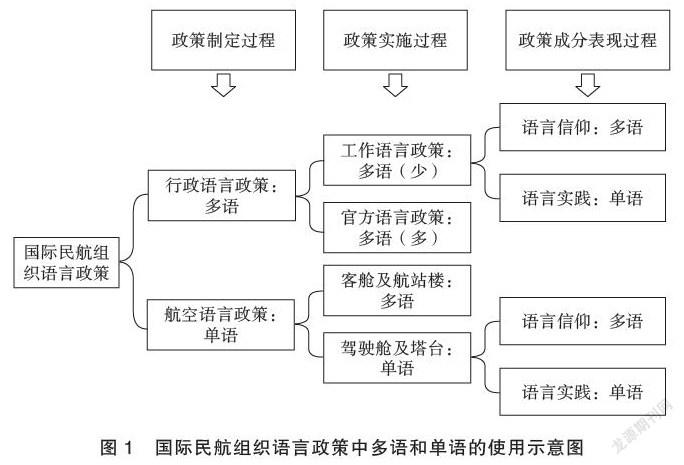

国际民航组织语言政策的最大特点是多语和单语的并用,而且这种现象贯穿于该组织语言政策发展的多个过程(见图1),因此,处理好多语和单语之间的博弈与平衡也就成了国际民航组织语言政策的核心,同时也是其最大的挑战。具体而言,国际民航组织的语言政策存在如下3个发展过程中的多语和单语博弈与平衡:语言政策制定过程中的多语和单语博弈与平衡;语言政策实施过程中的多语和单语博弈与平衡;语言政策成分表现过程中的多语和单语博弈与平衡。下文将对它们进行逐个分析和讨论。

图1 国际民航组织语言政策中多语和单语的使用示意图

首先讨论政策制定过程中的多语和单语博弈与平衡。

如本文理论部分所述,国际民航组织作为一个专门性国际组织,它的语言政策同样面临着来自机构内外两个源头的挑战。首先,在机构内部面临着两方面的语言选择问题:一方面,行政机构的工作语言越少越好(最好是一种),这有利于来自世界各国工作人员间“交际效率的提高”,还有利于国际组织语言翻译成本的节省,依此,国际民航组织采用单语制是上策;另一方面,国际民航组织的所有成员国像所有其他国际组织的成员国一样“都索要本国语言在行政机构的象征地位”(斯波斯基2016:281),为此,国际民航组织不得不实行多语制。其次,在机构外部也存在语言选择问题:在各国民航的专业性工作岗位上,跨国交际需要一种通用语,而许多非英语国家的飞行员和空管员都各自使用着本国的语言,这给国际航班的飞行带来不少安全隐患。

面对上述语言选择问题,国际民航组织在制定其语言政策时并没有机械地采取“一刀切”的办法,而是根据组织结构的工作性质进行了灵活的分类对待,从而出台了行政语言政策和航空语言政策。前者实行多语制,以便尊重和体现语言的多样性,而后者则为了确保航空飞行安全则采用单语制。两种语言政策各行其道,并行不悖。这一方法比较好地解决了国际民航组织所面临的多语和单语的平衡问题。

四、政策实施过程中的多语和单语博弈与平衡

尽管国际民航组织在语言政策的制定过程中较好地解决了多语和单语的博弈与平衡问题,但在语言政策的实施过程中,二者的矛盾依然会出现。

国际民航组织的行政语言政策,虽然实施的是多语制,但还是有限的多语制,至多也只涉及6门官方语言,对193个成员国的各种语言需求来说可谓杯水车薪,只能实现部分具有代表性的多语政策。而且,任何全球性国际组织都无法把所有成员国的国语都纳入其官方语言的名单,所谓的语言公平正义也只是相对而言的(Mowbray 2012),否则国际组织就无法运行了。此外,语言数量过大的多语政策在实施方面还会给国际组织带来沉重的经济负担,欧盟的语言政策就证明了这一点(de Swaan 2001)。认清了这些特点后,国际民航组织的多语政策不可能无节制地增加语言数量。在其日常的工作语言政策中,语言数量减少到3门,实际工作中多数人在多数情况下还是只使用英语一种语言。可见,多语政策的环境中不乏单语現象,这也说明语言现实往往比语言政策更加复杂。

同样地,国际民航组织航空语言政策的实施过程也并非绝对的单语世界,多语使用在众多非英语国家的民航业务中是常见现象。此外,目前的航空语言政策在管理对象及内容方面仅限于飞机驾驶员和塔台空管员的英语使用。实际上,航空语言政策可以实行单语制,但也需要多语服务和多语管理。民航领域的语言政策及其管理可根据民航业务发生的地点分为3类:飞机驾驶舱和塔台之间的语言政策及管理,飞机驾驶舱和客舱之间的语言政策及管理,机场航站楼及其他民航空间的语言政策及管理(详见表1)。

五、政策成分表现过程中的多语和单语博弈与平衡

语言政策可体现在语言意识形态、语言管理和语言实践3个成分上,而这3个成分未必总是协调一致的,有时甚至是矛盾的。如图1第4栏所示,在国际民航组织的工作语言政策成分中,语言信仰是多语制,但在语言实践中却是单语行为。也就是说,人们的所思和所为有博弈、有冲突。这是国际民航组织很难处理的,员工行为易管,但内在思想难控;而且,有时人们的思想虽然认识到位,但面对残酷的语言现实也只好牺牲语言信仰了。

在航空语言政策的三成分中,它们之间有时也是难以吻合的,其详情如下。

第一,在语言意识形态方面,英语国家的航空工作人员自不必说,即使在非英语国家的航空工作人员中,多数人也认识到航空英语在陆空通信中使用的重要性和必要性,但仍有少部分人难以接受或难以适应。诚然,很多英语为非母语的工作人员(如飞行员和空管员)当然更习惯使用自己的母语或国语。此外,从英语帝国主义的角度来说,航空英语政策也的确不利于语言多样性的存在。但是,为了航空飞行安全,现实不允许多语的存在。国际民航組织9835号文件(ICAO Doc 9835)《国际民航组织语言能力要求实施手册》(Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements)(ICAO 2010)指出,国际民航由语言导致的事故可分为如下3类:标准术语及短语的误用;简明英语能力的匮乏;两种及两种以上语言在同一空域中的使用。可见,多语的使用是陆空通信中的一大禁忌,各国民航从业者只有从语言意识形态上调整过来,才能在语言行为上彻底遵守国际民航组织的航空英语政策。

第二,在语言实践方面,不少国家的飞行员和空管员都遇到很多挑战。尽管国际民航组织要求民航无线电通话标准化和统一化,但各国多年来养成的自己的通话习惯和方式仍与国际民航组织所要求的相距甚远。例如,在俄罗斯、越南和日本等非英语国家,飞行员和空管员在本国内空域飞行时还是更喜欢使用自己的国语交流。而且,即便有了航空英语,但由于英语为非母语国家与英语为母语国家的从业者在英语使用方面存在国别差异性(如发音、语速、表达方式)以及飞行员和空管员在英语使用上存在个体差异(Seiler 2009),再加上陆空对话或地空对话都发生在伴有飞机发动机巨大嘈杂声的环境中,这些外在因素都给跨语言和跨文化的航空移动通信带来巨大的挑战,有时也会导致航空英语交流的失败(ICAO 2007a)。所以,国际民航组织对于航空语言的选择问题也做了一些妥协:陆空通信必须使用英语,或者使用“该地面指挥塔通常使用的语言”,该语言不一定是地面指挥塔所属国的国语,但必须是地面指挥塔所属地区的共同语。然而,所有为国际机场和国际航线提供服务的地面指挥站必须使用英语交流(斯波斯基2016:89~90)。也许将来人类可以通过人工智能等技术来解决国际航班上的跨语言和跨文化交流问题,那时每个人都可以使用自己最熟悉的母语或国语来进行交流。

第三,在语言管理方面,国际民航组织的航空语言政策是明确的:坚持单语(即航空英语)的使用。尽管在语言实践方面,还有不少非英语国家的国内航班以及在本国领空飞行的国际航班都还没有完全实施航空英语政策,这给外国航班或外籍飞行员的飞行安全带来了隐患,但是,各国在语言意识形态和语言管理上大都接受了单语的航空英语政策。大家之所以这样做,主要是出于以下现实的考虑:如果说多语制是为了“尊严”和“象征”的话,那么单语制是为了“高效”和“安全”。当生命和财产处于危险之中时,“尊严”和“象征”需要让位于“高效”和“安全”(张治国2020b:38)。因此,各国的民航管理部门都会鼓励和坚持航空英语的使用。

综合考察上述航空语言政策三成分的表现,我们会发现:语言意识形态和语言实践之间有时存在脱节现象,即人们都认识到单语政策的必要性,可是现实中它却无法或难以得到实现。此外,语言管理跟语言意识形态和语言实践也存在一些非对称现象。

六、国际民航组织语言政策研究对中国的意义

(一)促进中国民航强国的建设与发展

据中国民航局的报道,中国自2004年当选后就一直是国际民航组织的一类理事国,“到2020年,民航从业人员总量将达到240万人”(ICAO 2020a)。而且,中国民航的平均增长速度高出世界民航平均水平两倍多,运输总周转量在国际民航组织缔约国中排名第二位,仅次于美国。国际航空运输协会(International Air Transport Association,IATA,总部也在加拿大蒙特利尔)预计,中国将在2022年超过美国,成为世界最大的民用航空市场。可见,中国不愧为民航大国,但还算不上是民航强国。因为中国的民航业还存在一些软肋,先撇开中国民航业的硬件(如机场数量和民航飞机制造等)比美国落后多少的事实不说,光在语言管理方面,中国民航领域就存在不少问题:整个行业缺乏语言政策的科学研究和顶层设计;熟练掌握航空英语的飞行员和空管员数量不足(柏艺琴2011);能够没有语言障碍地在国际民航组织工作的专业人员比较匮乏;飞机客舱和航站楼的多语服务还有很大的提升空间。这些语言问题直接导致中国民航业庞大的飞行员、空管员、乘务员和地勤人员队伍中还有许多人无法参与民航国际业务。例如,“英语能力是空乘晋升的最大瓶颈,国际航班对空乘员工的英语要求很高”(ICAO 2009b)。再如,目前国内航空界一直是中英两种语言在不同空域混搭,这无疑是一种隐患。也就是说,中国国内并没有完全强制性要求民航飞行一律使用民航英语,但在北京、上海、广州等一线城市,民航飞行已经开始逐步使用民航英语交流。此外,在全球化背景下,中国民航的国际参与和国际元素(如国际飞行员、国际乘务员、国际旅客和国际领空)都会越来越多。中国航空领域日益国际化的现实要求国内飞行员与塔台间的通话要用航空英语,而飞机机舱及航站楼等地的通话则可以使用多语。因此,了解和研究国际民航组织的语言政策可为中国在制定或修订本国民航语言政策时提供一些理论支撑和政策启示,进而为中国民航强国的建设奠定语言基础。

(二)促进中国参与国际民航组织的全球治理工作

国际组织有一条不成文的规定:缴纳会费越多的国家可以在该国际组织工作的名额也就越多。中国是世界第二大民航国家,每年给国际民航组织的会费也是第二多的,可是,中国在国际民航组织总部工作的人员较少,造成“代表不足”的局面,而美国则往往是“代表超额”。这与中国作为一个民航大国以及每年缴纳会费第二多的成员国身份都非常不相称。中国之所以名额用不完,一个很重要的原因就是外语(尤其是英语)水平不够(张治国2021)。目前,中国很多在国际组织工作的人员都是具备海外留学或外语(尤其是英语)本科专业的背景。例如,现任国际民航组织秘书长柳芳博士本科是法语专业,现任国际民航组织法律局(或法务及对外关系局)局长黄解放本科是英语专业,后来,他们都曾在海外留学,学习相关的非语言专业知识。他们两位的发展轨迹正好符合张治国(2021:92)提出的国际组织人才培养的第一种模式——“外语本科+非语言专业研究生”模式。因此,国家要有意识地培养有意愿、有能力在国际组织工作的人才(如国家留学基金委設有国际组织实习或访学的项目)。而且,中国的《民航业人才队伍建设中长期规划(2010—2020年)》(中国民航局2010)也指出:“行业发展,人才先行。”我们要“支持行业专家和青年人才到国际组织、国外知名企业、航空院校工作交流和学习进修,培养一批了解国际民航运行规章标准,熟悉国际民航事务的航空运输管理人才和外交人才,提高中国民航话语权和影响力”。因此,了解和研究国际民航组织的语言政策可为中国有志于前往国际民航组织实习或工作的人员提供一些有关该机构语言政策及管理方面的基础信息,还可在一定程度上丰富中国语言政策及规划学科在国际组织语言政策方面的研究内容。

(三)促进中文在国际民航组织的地位和作用的提升

中文是国际民航组织的官方语言之一,我们完全可以以此来维护和提高中文在该组织的存在感和使用率。中国代表为中文在该组织的地位和使用付出了很大的努力,也取得了不少成果:“现在该组织的大会、理事会、外交会议、部分全球性重要会议、法律、运输方面的会议有中文同传服务,前3种会议提供中文文件;大部分技术附件有了中文本。中文的使用在逐步扩大”(姬瑞鹏,等2017:213)。但是,同英语、法语和西语相比,中文在国际民航组织行政语言政策中的地位和作用还有很大的提高空间。在新时期,伴随着中国国际地位的提升,我们不再只是现有国际组织和全球治理体系的参与者和适应者,也开始主导或共商一些国际组织的治理架构和规则设计,这对中国国际组织的理论研究和方法创新都提出了更高的要求和期许。在此过程中,“我们要协同中文一起积极参与国际组织”(张治国2021:93)。因此,了解和研究国际民航组织的语言政策,可为中文在该组织行政机构中的应用提供政策依据和政策指导,为提升中文在国际民航领域中的地位和作用提供政策建议。

七、结 论

研究表明,国际民航组织的语言政策分为行政语言政策和航空语言政策两种。前者是多语政策,其语言包括英语、法语、西语、俄语、阿语和中文;后者是指航空英语政策,是单语政策。国际民航组织的分类语言政策较好地解决了内部多语和单语之间的博弈与平衡问题,体现了其保护语言多样性的多语语言意识形态和追求效率与安全的单语语言意识形态,也反映了该组织在对待语言正义和现实需求之间的矛盾时所采取的中庸之道。尽管如此,国际民航组织的语言政策依然还存在某些挑战,因为语言政策中多语和单语的博弈与平衡问题是多维和立体的,而且还是长期存在的。国际民航组织语言政策所遇到的语言博弈与平衡问题,也是许多其他专门性国际组织语言政策不可回避的现象。因此,国际民航组织语言政策的内容及策略也在很大程度上反映和适合许多其他专门性国际组织的语言政策。中国作为国际民航组织的一类理事国,有责任、有义务履行国际民航组织所制定的各项语言政策,但也需要在此基础上制定符合本国国情的地方民航语言管理政策。

参考文献

柏艺琴 2011 《中国民航飞行员英语语言能力测试现状及发展趋势》,《中国民用航空》第2期。

博纳德·斯波斯基 2011 《语言政策——社会语言学中的重要论题》,张治国译,北京:商务印书馆。

博纳德·斯波斯基 2016 《语言管理》,张治国译,北京:商务印书馆。

黄大勇 2007 《解读最新的ICAO语言标准》,《中国民用航空》第1期。

黄德先 2012 《国际民航组织对航空通讯中简明语言的水平要求》,《人力资源管理》第8期。

姬瑞鹏,陈曦光,许家祺 2017 《国际民航组织概论》,北京:北京航空航天大学出版社。

李玉梅,王爱国 2007 《航空英语——ESP教学新视点》,《南京航空航天大学学报》第3期。

梁砾文 2017 《国际民航组织无线电地空通话语言规划及其启示》,《语言政策与语言教育》第1期。

潘卫军,陈布科,张建文,等 2007 《国际民航组织航空英语要求与对策》,《中国民用航空》第7期。

王 博,李振宇 2010 《无线电陆空通话英语特点与教学策略》,《沈阳航空工业学院学报》第6期。

吴土星 1997 《无线电陆空通话教程》,北京:中国民航出版社。

吴土星,何建平,张永忠 2013 《无线电陆空通话英语交际能力模型研究》,《中国民航飞行学院学报》第1期。

杨爱荣 2005 《民航英语的文体与语言特征》,《中国民航学院学报》第5期。

张治国 2019 《国际组织语言政策特点调查研究》,《语言文字应用》第2期。

张治国 2020a 《对语言管理中几个问题的思考》,《外语学刊》第3期。

张治国 2020b 《国际海事组织语言政策述评》,《当代外语研究》第6期。

张治国 2021 《中国参与国际组织的语言问题研究》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》第3期。

张治国,熊 淳 2018 《海事英语与政策及其中国情况分析》,《语言政策与语言教育》第2期。

中国民航局 2010 《民航业人才队伍建设中长期规划(2010—2020年)》,http://www.caacnews.com.cn/1/1/201104/t20110420_1085449.html。

Alderson, J. C. 2009. Air safety, language assessment policy, and policy implementation: The case of aviation English. Annual Review of Applied Linguistics 29, 168–187.

de Swaan, A. 2001. Words of the World: The Global Language System. Cambridge, UK & Malden, MA: Polity Press and Blackwell.

Estival, D., C. Farris & B. Molesworth. 2016. Aviation English as a Lingua Franca for Pilots and Air Traffic Controllers. London, UK: Routledge.

ICAO 2007a. Doc 4444, Air Traffic Management (4th edn.).

ICAO 2007b. Doc 9432, Manual of Radiotelephony (4th edn.).

ICAO 2009a. Cir 318, Language Testing Criteria for Global Harmonization.

ICAO 2009b. Cir 323, Guidelines for Aviation English Training Programmes.

ICAO 2010. Doc 9835, Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements (2nd edn.).

ICAO 2016. Doc 8400, ICAO Abbreviations and Codes (9th edn.).

ICAO 2018. 295 LAN TST. The English for Aviation Language Testing System (EALTS).

ICAO 2020a. Introduction. http://www.icao.org.

ICAO 2020b.《關于国际民航组织》,https://www.icao.int/Pages/default.aspx.

Jones, R. K. 2003. Miscommunication between pilots and air traffic control. Language Problems and Language Planning 27(3), 233–248.

Lauring J. & J. Selmer. 2012. International language management and diversity climate in multicultural organizations. International Business Reviews 21(2), 156–166.

Mackenzie, D. 2010. A History of the International Civil Aviation Organization (2nd edn.). University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division.

Mowbray, J. 2012. Linguistic Justice: International Law and Language Policy. Oxford: Oxford University Press.

Schiavone, G. 2008. International Organization: A Dictionary and Directory (7th edn.). NY: Palgrave.

Seiler, W. 2009. English as a lingua franca in aviation. English Today 25(2), 43–48.

UIA. 2018. Yearbook of International Organizations. Accessed at http://www.uia.be/yearbook.

责任编辑:韩 畅