女性图像公共阅读场域的现代性构建:近现代通俗文学期刊中的“名妓照”研究

2022-03-06何新雨

王 莹,何新雨

(浙江传媒学院 a.宣传部;b.新闻与传播学院,浙江 杭州 310018)

在近现代通俗文学期刊图像中,“名妓”是在都市中活动的公众人物,她们对中西合璧、传统与现代杂糅的文化和时尚十分拥护,她们成为传统文人在喧嚣都市中寄托情思的尤物,也成为了现代城市中身体消费的符码和现代性的物质载体。近现代通俗文学期刊从“名妓照”开启了一场女性图像“观看”与“被看”的视觉消费景观,从中完成的不仅是通俗文学的现代化发展,还构建了市民阶层阅读女性图像的公共场域,开启了现代性的视觉建构。

一、读图狂欢:从“青楼女子”到“公众女性”

早在19 世纪,摄影和照片制版技术就已经传入中国,但在报刊上刊出新闻照片,则是20 世纪初叶以后的事情,“《新小说》是我国第一部刊载照片的文学期刊”[1]408,刊载的多为外国名人的照片。上海自1843 年开埠以来逐渐成为全国的经济中心,而被称为“十里洋场”的租界则成为“国中之国”,妓业在租界独特的社会、经济和法律环境中迅速发展起来。妓院和妓女有不同的等级,而通俗文学期刊中的“妓女照”的主角大多是“名妓”。名妓与普通妓女的区别在于,普通妓女只是出卖肉体,而名妓提供的是文化娱乐服务。因此,“名妓照”无疑也是一种文化产品。从1870 年代开始,随着上海出版业的发展,名妓作为上海城市文化的一个符号,开始出现在大众视野中,图谱、传记、每日新闻等有关名妓的印刷产品被大量开发,尤其是到了19 世纪晚期,名妓的形象已经无处不在。

《申报》馆作为19 世纪中国第一家出版商,从办报以来就有系统地关注女性在社会中的处境,且将女性视为主题、作者和读者。依据海德堡《申报分类索引》①Аndrеа Jаnku:Electronic Index to the Early Shenbao 1872—1895,httр://shеnbао.uni-hd.dе/Lаssо/Shеnbао/sеаrсhSimрlе.lаssо。显示,在1872 年至1895 年间,若以“女”(wоmаn 或wоmеn)为关键词索引,有218 条记录。如果再加上49 条“名妓”(соurtеsаn)、35 条“妓女”(рrоstitutе)的相关记录,总共有302 条记录。相较于569 条“贸易”(trаdе)、463 条“教育”(еduсаtiоn)、323 条“税”(tаx)、224 条“帝国的”(imреriаl,此分类包含与北京朝廷最相关的事件)的记录,女性可以说是《申报》极为重要的一大主题,而“妓女”与“名妓”也是其中不可缺少的主题。

鲁迅曾说:“近来许多小说和儿童读物的插画中,往往将一切女性画成妓女样,一切孩童都画得像一个小流氓。”[2]古代文学中一直有青楼女子的女性主体表达,受近代都市文化滋养而催生的晚清狭邪小说和民国倡门小说也是近现代通俗文学中的重要组成部分。通俗文学的发展与繁荣是建立在大众媒体发展基础之上的,通俗文学期刊无疑不会放过“名妓”这一兼具娱乐性和商业性的符号,迅速建立名妓照的图像模式,在市民阶层中掀起了读图狂欢,也由此迎来了名妓照、影楼、期刊三者共赢的繁荣景象。无论是对摄影技术的接受,还是自古以来的“深闺女子”传统,都使妓女成为影楼最早的光顾者之一。赫赫有名的耀华影楼就在《世界繁华报》上广而告之:名妓光顾本店,一律五折优惠。②《东西耀华倌人半价》,《世界繁华报》1905 年3 月8 日。名妓照片成为了影楼的广告,吸引着市井百姓前来。20 世纪初,在上海市面上能公开见到的女性图像,主要有青楼名妓肖像和月份牌女子绘像两种。名妓成为那个时代的“公众女性”,而名妓照则是她们的“商业名片”,由此,消费价值成为了名妓照和影楼、期刊之间的纽带,从某种程度上来说,随时印出、任人购买的名妓照也成为了一种新颖的公共文化商品。

范伯群先生称1909—1917 年这段时期为“中国现代文学期刊第二波”[3]149,以1909 年9 月《时报》馆出版《小说时报》为开端。中国文学期刊发展到这个时期,出现了一个强劲发展的势头:从1910 年到1921 年的11 年间,文学期刊已达52 种,是前面38 年(1872—1909 年)的一倍多。[1]421《小说时报》在上海出版,创办者为狄葆贤,由陈景韩、包天笑轮流主编,由小说时报社编辑,有正书局发行,1917 年11 月停刊,共出33 期,又有增刊1 期。[1]427《小说时报》即以“开了大量刊载妓女照片的先河”[1]428而闻名,其刊载的名妓照中,田金花、金凤和沈媚云等上海名妓多次出现,也有《上海新十美图》(第4 号,插画第1 页③即《小说时报》第4 号,插画页第1 页,下文同,不另注。)、《上海第五次十美图摄影》(第9 号,插画第3 页)与《上海第六次十美图》(第11 号,插画第5 页)的集体摄影,形成了《小说时报》的名妓图像景观。《小说时报》甚至还出了名妓照的单行本,有正书局出版,铜版纸印装,锦面装帧,取名《惊鸿艳影》。[1]429

《小说时报》不仅开了期刊大量刊载妓女照片的先河,而且在规模上也是后期很难超越的。照片中的妓女来自上海、苏州、南京、北京、天津、广东等地,甚至还有来自日本、法国、英国、西班牙、美国、德国、意大利等国的,而且几乎都标注了名字(有些是艺名),还有诸如《历史留名之三名妓》(第4 号,插画第2 页,见图1)、《民国二年北京花榜摄影》(第21 号,插画第5 页)、《民国二年四月欢迎菊榜中选各女士大会纪念留景》(第22 号,插画第4 页,见图2)等类似“花界榜单”的照片。通俗文学期刊发展到《小说时报》,以读者需求为根本的现代期刊意识已经开始形成,开启了“观看”女性图像的大众狂欢体验,女性图像被男性观看、被女性观看,甚至是女性的自赏,女性图像的公共阅读场域初步形成。

图1 历史留名之三名妓

图2 民国二年四月欢迎菊榜中选各女士大会纪念留景

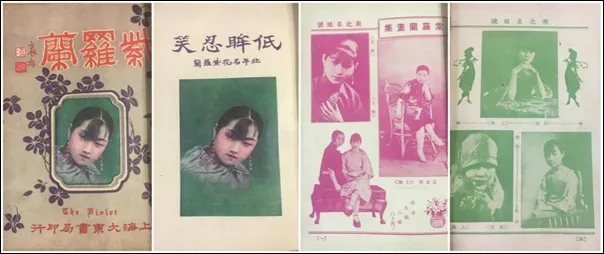

《小说时报》开创的名妓照图像叙事模式,符合通俗文学期刊娱乐性、趣味性和消费性的需求,也是市场化的产物,是现代文学期刊发展中比较典型的营销策略。这种图像模式在当时的期刊媒体中迅速确立,成为一种市场化的叙事策略,在其后的通俗文学期刊中流行起来,《小说月报》《红杂志》《红玫瑰》《礼拜六》《紫罗兰》等刊物都刊登了名妓照。《紫罗兰》1928 年第3 卷第17 号还特意选取了与刊名同名的名妓“北平名花紫罗兰”做封面女郎,而且此期的《紫罗兰画集》还做了“南北名妓号”,4 页的插画全是名妓照,见图3。

图3 《紫罗兰》1928 年第3 卷第17 号封面、插画

与此同时,通俗文学中的名妓也走出了青楼,走向大众社会,成为公众女性。在清末民初的倡门小说中可以发现,晚清狭邪小说所展示的“大观园”式的庭院转向了城市公共场所,由妓院、戏院、茶楼、跑马场、洋行等组成的城市休闲空间成为了名妓们的主要活动场所。这一变化在通俗文学期刊图像中表现得更为直观,照片中的名妓不再局限于内景,而是走出了青楼,走进了市民大众的视野中,光是她们出门乘坐的交通工具就五花八门,有马车、东洋车、进口汽车等。坐马车、吃大菜、上剧院等活动已经成为当时上海名妓的日常消遣和营生。早在《点石斋画报》中就已经出现了高级妓女坐马车出局或兜风的图片,如《车中斗口》插图中两个高级妓女在橡皮轮马车上公然斗口的画面可谓是妓女日常场景图像呈现的典型。在清末汽车尚未盛行的时候,马车算是相当豪华的交通工具了,在某种程度上,妓女乘坐的交通工具的档次也是她们身份的一种象征,所以从青楼走出来的名妓都会关注自己的服装、首饰和乘坐的交通工具等出门行头,她们开始有意识地塑造自己的公众形象,这也是名妓从青楼女子到公众女性的身份转变中非常重要的心理变化和精神重构。

通俗文学期刊中的名妓照开启了阅读女性图像的读图狂欢,从名妓照可以看到,名妓成为了新事物的风向标和传播者,她们把西方的物质器具引入奢侈、休闲和欢愉的上海娱乐大世界,她们主动地、创造性地利用新环境,冲破传统妓女的社会定位和框架,让自己成为强大、自信的公众女性,并与上海这座新型现代城市融为一体,在上海的娱乐文化和现代生活方式中走出青楼,走向大众,绽放着属于自己的“繁华”,而这种繁华也同样出现在近现代通俗文学期刊的图像中。

二、历史现场:从传统的“娱人者”到现代时尚的“引领者”

晚明时期,名妓就曾经作为时尚先锋引领潮流;到了晚清时期,名妓又从青楼女子华丽转身为公众女性,她们的活动空间由闭塞的室内发展到上海的公共空间,她们对时尚、潮流以及社会行为的影响无处不在,无意之中成为了现代性的榜样。胡朴安提出:“妇女衣服,好时髦者,每追踪于上海式样,亦不问其式样大半出于妓女之新花色也。”[4]。而通俗文学期刊中的名妓照不仅引领了时尚,更重要的是它将女性形象引入了城市风景,其本身也可谓是一个突破,由此名妓成为了上海租界文化的标志之一。名妓照是晚清民国城市时尚文化的一个窗口,照片中的名妓都是精心打扮过的,她们的装扮代表着当时流行的时尚元素。

从《小说时报》名妓照对时尚元素的展示中,我们可以重回历史现场,欣赏到上海当时流行的时尚元素。《上海之装束变迁》(第2 号,插画第1 页)展示了“十五年前之装饰、十年前之装饰、五年前之装饰、现时之装饰”,亦有《上海现时种种装束之二》(第3 号,插画第4 页)和《光复后上海之新妆》(第14 号,插画第4 页)等,从中可以看到上海二十多年的时尚装束变迁,见图4。女性服饰的变化首先开始于身体的解放,如废除缠足陋习,名妓照中的女性已经有意识地将脚暴露出来;服装上也开始体现女性的身体特征,由平直、宽大的袍服逐渐收身,衣服越来越紧身,上衣袖子变短,露出了手腕和一点儿手臂,裤子也更合身,以体现女性自然优美的身体曲线;发型方面去掉了繁杂的头饰,代之以简洁的发式。

图4 从左至右分别为上海之装束变迁、上海现时种种装束、光复后上海之新妆

关于“发髻”的时尚图像在《小说时报》中可谓是琳琅满目,如有《东式髻六种》(第6 号,插画第3 页)、《西式髻三种》(第6 号,插画第4 页)、《日本新式髻》(第7 号,插画第5 页)、《欧洲各国新式云髻》(第17 号,插画第8 页)等。此外,如《巴黎最新之束腰式及其里衣》(第20 号,插画第10 页)和《营口日本艺妓种子夏季时装之摄影》(第23 号,插画第7 页)也都展示了异域的时尚风采。其实时尚本身就具有消费属性,读者在阅读的过程中,解码时尚符号,逐渐形成了无意识的消费心理,符号解码化的身体消费景观就得以形成,这也在某种程度上完成了一种现代化的视觉建构。

作为20 世纪中国最重要的城市之一,上海可以说是中国现代性进程的缩影。名妓对西洋商品的接纳,对西方物质文化的追逐,从私密空间走进了公共空间,同时也将现代都市的城市品位引入了大众的生活空间,把西方现代物质文明展现给大众,成为了西方时尚潮流的代言人,并且成功地将其与中国传统时尚相结合,成为当时上海时尚、华丽与豪奢、繁华的象征。如名妓照中常见的家具摆设是西式藤艺沙发、欧式三脚茶几和皮制扶手椅,墙上有西式大镜子和各种钟表、西式窗帘等。小说《海上繁华梦》中列出了一张上海名妓的家具购物清单:

四泼玲跑托姆沙发一张,又沙发一张,叠来新退勃而一只,狄玲退勃而一只,华头鲁勃一只,开痕西铁欠挨两只,六根掰拉司一面,华庶司退痕特一只,辨新勃一只,次爱六把,梯怕哀两对,及特来酸等一切器具……[5]

这是一个上海名妓列出来让情定于自己的客人购买物品的清单,而这位客人唯一能看懂的只有清单最后的“五百二十六元四角五分洋钱”。客人只能找在外国公司当买办的朋友来翻译,这些西洋家具名称大多音译而来,清单里列出来要购买的就是弹弓交子铁床、梳妆台、大餐台、衣橱、藤座椅、衣镜、面汤台、浴盆、交椅、茶几和碗碟等。由此可见,在对西洋物品的接纳和时尚潮流的引领方面,名妓显然是先行者和推行者。

此外,名妓掀起的流行时尚还有穿男装。1897 年,《游戏报》报道了一位身着男装的名妓:“前晚九点钟时,有某校书改装男子,身着熟罗接衫、铁线纱半臂镶鞋套裤,手执全牙扇,口吸吕宋烟,徜徉于四马路一带,东张西望,笑容可掬。”[6]名妓穿男装时,常常摆出一副男人的姿态,传达出一种权力感和自由感,从其仪态举止中好像可以读出,在她们的内心中整个城市都是自己展示繁华的舞台。长衫、马褂、猎人帽、大衣、西装、皮鞋等在通俗文学期刊的名妓照中随处可见。《小说时报》之《情科首选之花宝宝》(第25 号,插画第5 页,见图5)即是“喜作男子装”的名妓代表,“校书”是最高级的妓女,多为才艺双全的女子,此名妓照也是其被推为“情科真品”的宣传名片,照片的注释内容俨然是一篇人物小传:

图5 情科首选之花宝宝

花宝宝校书,父为粤东大贾,商业失利,家赀中落。校书早孤,母沪产无以为生,校书不得已堕入乐籍,博得床头金,藉以养母,盖数年于兹矣。去秋始来京师,隶于百顺道协心院。校书风流倜傥,不同凡品,行动举止,落落大方,虽久处风尘之中,毫无青楼习气,喜作男子装,屏绝钗镮脂粉之属。居恒御长袍,顶瓜皮帽。骤睹丰姿者,几疑为美男子也。校书有小名曰“亚男”,后以与留欧某女士同名,遂改为“亚兰”。缘校书颇私淑木兰之为人,初非欲以王者香自命也,其怀抱如此,加以工西乐、善围棋,身兼数艺,吐属隽雅,尤为难得,故自树帜以来,芳名大噪,经花城评选会评定推为“情科真品”。有“谱尽群芳总不如”之叹。游八埠者,莫不以一识校书为荣。然校书性情淡泊,初不以此自骄,待人接物,一本真挚。其妆阁中,琴棋书画,陈设井然。入其中者,令人俗念全消云。鸣呼!以校书之才情并美,而竟久溷花业,信乎佳人薄命可慨也。

花史氏曰:混迹青楼,以养老母,其行苦;巾帼而有须眉气,其志高;出污泥而不染,其品清。吾故乐为表出之,以愧世之不如校书者。①参见《小说时报》1915 年第25 号,插画第5 页。

为妓女写传,且能客观地欣赏名妓的才华,这在传统文学中并不少见,对妓女的真情赞美本就是中国文学中的女性想象,《玉春堂落难逢夫》《杜十娘怒沉百宝箱》《卖油郎独占花魁》等作品就多角度地塑造重情重义的风尘女。除此之外,还有相当多的参与国家公共事务的名妓,如《礼拜六》中的《青楼中之储金救国者:爱月楼》①参见《礼拜六》1915 年第52 期。(见图6)、《小说月报》中的《演剧助赈上海名妓雪印轩之小影》②参见《小说月报》1910 年临时增刊。等。照片中的名妓爱月楼穿着时尚摩登,发型与妆容精致,坐在华丽的敞篷洋车上,眼神自信而坚定,爱国主义的情怀使名妓的公众女性形象更加丰满。

图6 青楼中之储金救国者:爱月楼

在传统社会,名妓是地位卑微的被消费者;在上海租界中,她们变成了最早的风靡全国的明星、娱乐大众的公众女性,并把冶游文化引入了公共空间。有记载称,名妓胡宝玉甚至与胡雪岩、著名海派画家胡公寿齐名,并称“上海三胡”[7]。通俗文学期刊中的名妓照在市民大众的读图消费中发挥了重要作用,而名妓也很快认识到了媒体的威力,开始有意识地利用大众媒体来宣传自己,提高自己的身价和名气。名妓照在某种程度上也是名妓的名片,因此她们对照相的参与感很强,自己挑选服装、设计眼神和表情,而摄影师也同样希望有好的照片来宣传自己,所以也会精心选择摄影道具等。

这些名妓重视的不再是以前的高雅形式和才艺双全,而是自身作为“被看”对象的效果,市民大众公共阅读场域的消费价值才是她们的核心竞争力。由此,她们成为了都市女性中的第一批名人,塑造了都市女性的行为风格,引领了都市女性的时尚潮流,也表现了现代女性的独立风格,开启了城市现代女性的视觉建构。

三、现代转型:从“传统文人”到“职业作家”

20 世纪一二十年代的中国,几乎有一半的文学杂志是在上海出版的,鸳鸯蝴蝶派的作品在当时的上海文学界处于主导地位,报刊登载的大多是这类作品。从1909 年至1930 年代,在上海出版的鸳鸯蝴蝶派的报纸、杂志共180 种,仅1914 年就有21 种此类杂志在上海创刊。[8]鸳鸯蝴蝶派的繁荣很大程度上是因为通俗文学作家能够积极地在传统与现代的纠缠中寻找出路,将诸如名妓一类的符号与上海现代化的商品性完美地结合起来,从而实现通俗文学的现代发展。

范伯群先生认为,“中国文学的现代化进程早在19 世纪与20 世纪之交就开始了,陈景韩的作品可以为证”[9],他认为陈景韩发表在《小说时报》发刊号上的小说《催醒术》即为1909 年的“狂人日记”③范伯群先生认为:“我觉得就深刻的程度与艺术性的高下而言,《催醒术》与《狂人日记》相比当然是有很大差距的,但陈景韩的构思与鲁迅的《狂人日记》以及有关杂文,也不无相通之处。鉴于《催醒术》创作于1909 年,说明当时陈景韩的思想确是站在时代的前列的。”参见范伯群:《〈催醒术〉:1909 年发表的“狂人日记”—兼谈“名报人”陈景韩在早期启蒙时段的文学成就》,《江苏大学学报(社会科学版)》2004 年第5 期,第1—8 页。。但《小说时报》也开启了妓女照的先河,大量的女妓、女优图像一直是被诟病的对象,笔者并不想拔高这类图像的意义,只是希望读者能客观、全面地从这些名妓照中感受到类似主编陈景韩这些清末民初知识分子“英雄美人、不一不异”的时代心态,感受传统文人在新的时代和现代化城市中身份认同的矛盾和无奈。他们通过名妓的形象表达着自己的矛盾情感,名妓形象也间接反映出他们对自身价值以及与上海关系的评价。

咏妓赏优本是古代文人的传统,而在清末民初,动荡年代里的上海洋场文化也算是晚清文人妓优情怀的延续,其中,不乏类似《众宝宝簇拥二爷图》(第9 号,插画第2 页)讲述的官场达人与名妓的故事。在传统文化中,即有妓女和文士相知相惜的故事,如赶考的士子远离家乡前往都城赶考,在妓院住上几个月,因而晚清文人对于青楼女子有着说不清的复杂感情,“他们都需要在都市的喧嚣中保存一点传统的幻影,给生活增添高雅的趣味和情感上的满足”[10],因而无论是有关妓女的文字书写,还是期刊的名妓照,都是通俗文学作家不可或缺的描写对象,也是传统文人的消费对象。无论是《海上花列传》的畅销,还是李伯元《游戏报》的“花界榜单”的轰动效应①《游戏报》,1897 年每份五文,1899 年涨到了每份七文。每期发行量大约5000 ~7000 份。而贴着花榜前三名照片的《游戏报》特刊一面世,报社外的街道就挤满了人,当天上午10000 份报纸便销售一空,后来几天,报社和耀华影楼不得不加印了几千份报纸来满足大家的需要。,都可见选取名妓作为期刊女性图像的主体,对于期刊的销量和市场占有都是一个非常有意义的营销策略。

这其实也和通俗文学作家本身的生活空间和职业经历有关,如《小说时报》的创办者狄葆贤本人即喜入“花丛”,而且他还是民影照相馆的老板,照相馆也是他的人际交往场所,而包天笑也是以“天笑好嫖”名声在外。民影照相馆其实就是当时上海文化空间的一个缩影。《小说时报》插图中的照片大部分都来自于民影照相馆,也有一部分来自于“写真募集”。在这些照片中,注明“有正书局”的有8 幅,注明“民影照相馆”的有15 幅,期刊中还有一些“有正书局”和“到民影照相”的整页广告。虽然读者寄来的照片只是很小的一部分,但从中可以看出《小说时报》非常注重与读者之间的互动,以读者的需求为根本,这也是一种“吸粉”的报刊营销策略。

从图像重回当年的上海历史文化空间,可以绘制出《小说时报》文学生产的“地图”:有正书局是强有力的印制和营销的后台,同属有正书局的《小说时报》《时报》以及后来的《妇女时报》可以互相刊登广告,而民影照相馆既可以提供大量的优质照片,也是游戏、消闲的聚会场所,由此可见期刊、出版社、影楼之间现代化的一体生产模式。在其后的《礼拜六》《小说大观》《小说新报》《小说月报》《小说画报》等一系列鸳鸯蝴蝶派刊物上,这样的文学期刊生产模式都能寻找到类似的影子,在文学期刊的发展史上产生了较深远的影响。正如陈思和所言:“现代出版与中国士大夫向现代知识分子的转型是同时完成的。”[11]《小说时报》的图像世界所展现出来的文学生产模式,正是通俗文学报人在那个年代、在传统与现代的纠缠中探索出来的一条出路,这不仅是出版业现代化的重要表现,也是通俗文学与现代媒体联袂升腾的新起点。

现代通俗文学期刊的兴盛与当时读者阅读市场的火爆是紧密相连的。《玉梨魂》出版不到两个月销量就达两万册,一期《礼拜六》的销量也在两万册以上。因此,通俗文学期刊的发展取决于读者的阅读需求和阅读期待,这也决定了其读者本位的办刊理念。从1909 年9月《小说时报》创办开始,现代通俗文学期刊基本偏离了前期期刊的社会批判意识,转向以读者为中心的读者本位意识,趣味性、娱乐性、游戏性成为期刊的主要特点。

在民族动荡的时局中,个人的“觉醒”在整个民族的“沉睡”面前不仅是微不足道的,有时还是痛苦的,或许《小说时报》的寄情于女性之美也是当时的一种时代选择,这与上海这座城市在历史战乱中时常扮演“一方净土”也算是不谋而合。联想林纾和他的朋友王寿昌等人的现实经历,他们何尝不是报国无门,但又恪守救国大志至死不渝? 正如选择“茶花女”作为纾解内心悲怨的对象一样,林纾和他的“想象的政治共同体”成员能跨越“空洞的时间”和遥远的地域连接在一起,共同捍卫他们的群体—民族。[12]于通俗文学作家们而言,“游戏”与“颓废”或许不只是一种对过去的沉湎,在其中慢慢成长起来的对现代性的追求才是真正的自我认同与发展。

名妓照的期刊图像模式发展到《小说月报》时出现了一些变革。《小说月报》在起步阶段也刊载过一些妓女照,如1911 年第3 期的《北京之名妓:谢卿卿、李银兰》、1911 年第4期的《北京之名妓:扑朔迷离图》等,但1913 年第11 期刊发了《本社特别广告》:

本报自本期起,封面插画用美人、名士、风景、古迹诸摄影,或东、西男女文豪小影。其妓女照片虽美不录。内容侧重文学、诗古文词,诸体咸备。长、短篇小说及传奇新剧诸栏,皆精心撰选,务使清新隽永,不落恒蹊。间有未安,皆从割爱。故能雅驯而不艰深,浅显而不俚俗,可供公暇遣兴之需,亦资课余补助之用。[13]

摒弃妓女照之风的《本社特别广告》是恽铁樵于1912 年接编《小说月报》后的首次表态,他强调刊物“雅驯而不艰深,浅显而不俚俗,可供公暇遣兴之需,亦资课余补助之用”,这其实就是他的办刊方针,不仅强调娱乐消遣性,也强调教育启蒙性。而此广告发布在辛亥革命之后,显然受到了时代的影响。辛亥革命推翻了统治中国几千年的君主专制制度。1912年,神州女界共和协济社、女子国民会、女子共和会等组织先后成立,上海成了妇女运动的中心,妇女运动的先驱秋瑾、金天翮等人提出了女子入学之权利、交友之权利、营业之权利、掌握财产之权利、出入自由之权利、婚姻自由之权利等权利[14];1912 年5 月,上海成立了青楼进化团。之后,1916 年陈独秀在《新青年》杂志第5 号《一九一六年》中,提出了女子“勿自居被征服地位,尊重个人独立自主之人格,勿为他人之附属品……恢复独立自主之人格”的口号①转引自彦欣:《卖淫嫖娼与社会控制》,朝华出版社1992 年出版,第73 页。;1919 年李大钊在4 月27 日的《每周评论》上发表了《废娼问题》,提出废娼的理由②转引自周乐诗:《清末小说中的女性想象(1902—1911)》,复旦大学出版社2012 年出版,第153 页。……这一系列的女性人格独立的新思想逐渐被社会各阶层所接受,工部局也迫于社会舆论的压力,决定自1920 年起逐步缩减公共租界内公开营业的妓院。

《小说月报》摒弃妓女照无疑是对时代政策的一种正面呼应,摒弃了妓女照,但并没有摒弃女性图像,在女性图像的主体身份选取上有了别具一格的模式。有意思的是,《小说月报》在发布“妓女照片虽美不录”的广告以后,却分别在1917 年第12 期刊载了《明代名妓马湘兰小像》、1919 年第11 期刊载了《陈圆圆小像》、1919 年第12 期刊载了《河东君小像》,此三人皆为明末清初“秦淮八艳”中的名妓,因才艺双全而入刊。从中我们可以看出主编在名妓照取舍背后的纠结,同样也反映了通俗文学作家在传统文人与现代职业作家的身份认同与创作发展道路上的选择与探索。

恽铁樵摒弃名妓而选取新女性作为女性图像主体,除了考虑到特定社会时代影响下的教育启蒙功能,从某种程度上来说,也更具“观赏性”。“晚清京城里引领时装潮流的,竟然不是妓女,而是女学生,这点与上海大相径庭”[15],“好女子”出现在期刊的图像中,形成了一种别有风味的女性图像公共阅读盛宴,吸引着男性目光,也影响着当时的中国女性,无疑也是一种办刊宗旨和营销策略,开启了崭新的女性图像叙事模式和图式衍变,是名妓照开启的女性图像公共阅读场域的发展与延伸。正如乐正所说,“第一股潮流是西方文化的大量传播,我们称之为异体文化的移入;第二股潮流是通俗文化的兴旺发达,我们称之为底层文化的崛起”[16],挥之不去的传统意识与现代性的纠缠,传统与现代之间的多重矛盾,一直影响着通俗文学作家。不同于乡土文学作家,通俗文学作家选择了在城市中“纠缠”,选择了在传统与现代之间寻找新的成长点,在与大众读者的互动中寻找市场性、消费性、世俗性、娱乐性兼备的通俗文学发展之路,在这个过程中,通俗文学期刊中的图像视觉盛宴也完成了大众社会的现代性视觉建构。

四、结语

女性图像是通俗文学期刊图像的重要类型,而名妓照之所以能成为女性图像中的重要类型,是因为这些照片极大地满足了当时读者的“观看”欲望和视觉快感,在观看这些名妓照的时候,大众得到了一种狂欢式的快感,感受到一种“从社会所构造出来与规训出来的主体性中得以逃遁的某种解脱……这是狂欢式的自由瞬间,它与巴特的狂喜观念有密切关联”[17]。与此同时,这些名妓照也带我们重回历史现场,感受作家们世纪交替的复杂情怀,在名妓照建构的女性图像公共阅读场域中或许能够读懂通俗文学作家寄情于女性的“颓废”“游戏”中的“清醒”。

汤哲声教授指出:“从私密性到公共性,《巴黎茶花女遗事》所引发的关注实际上为中国现代公共话语的构建开了一个头。”[18]“根据哈贝马斯的理论,只有市民阶层对私人领域的事务加以关注,一种资产阶级的公共领域才算形成。①笔者按:哈贝马斯的理论主要建立在欧洲市民空间的基础上,它与中国的市民社会有很大的区别,中国现代意义上的市民阶层也只有到了清末民初才真正形成。不过,他的很多论述还是具有启发性,他说:“形成这样一种资产阶级公共领域,其前提是市民社会对私人领域的公共兴趣不仅要受到政府当局的关注,而且要引起民众的注意,把它当作是自己的事情。”参见哈贝马斯著、曹卫东等译:《公共领域的结构转型》,学林出版社1999 年出版,第22 页。通俗文学作家作品使他们开始接受文学的思想启蒙和适应文学的新的阅读方式,中国文学的现代化得以社会性、大众性呈现。”[19]如果说,“《巴黎茶花女遗事》的影响和所引发关注构建的是公共舆论场域的现代性,是为中国社会进入现代时期摇旗呐喊”[18],那么,通俗文学期刊中的名妓照构建的则是女性图像的公共阅读场域的现代性,读者在阅读中与图像达成了协议,获得了愉悦的阅读体验,从而刺激了通俗文学期刊的市场繁荣,促进了通俗文学的现代发展之路,而在市民大众“惊鸿艳影”的读图狂欢中,通俗文学作家们也完成了中国社会现代性的女性形象视觉建构。