多层砌体结构加固改造后抗震性能分析

2022-03-06杨飞标陈信堂

杨飞标,陈信堂

(安徽建筑大学 土木工程学院,安徽 合肥 230601)

1 工程概况

本工程位于安徽省合肥市蜀山区,建造于1984年,建成时作为旅社主楼使用,现要改为医疗建筑.基础型式为条形基础,地上6层(局部7层),结构型式为砖混结构,面布置基本呈矩形,纵、横墙共同承重体系,内侧走廊预制楼板两端支承于房屋内纵向墙;北侧房间开间为3 400 mm,进深为4 500 mm;南侧房间开间为3 400 mm,进深为5 400 mm.1~6层高约为3 400 mm.2~6层楼面板大部分采用预制板,13~15轴局部采用现浇楼板,7层屋面板为整体现浇.1层承重墙体厚度为360 mm,2~6层承重墙体厚度为240 mm.建筑面积为4 345 m2,屋盖为钢筋预制楼面板,采用预应力多孔板和小平板,平面形式为长方形,建筑原有平面如图1所示.

图1 1层建筑平面布置(单位:mm)

2 房屋结构现状及检测鉴定结果

项目所在地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第一组,后续使用年限为30 a.依据《建筑结构检测技术标准》[1]《砌体工程现场检测技术标准》[2]《民用建筑可靠性鉴定标准》[3]等检测鉴定标准和规范和PKPM抗震鉴定模块对该建筑进行抗震检测鉴定.本工程鉴定结果如下:

1) 本工程建设场地属于非边坡地带,场地较为平整,根据检测结果表明,地基基础比较稳定未出现基础滑移现象,同时对基础开挖,表明该基础的形式为条形基础,基础埋深约3.2 m;

2) 经现场查勘和检测:本次检测时未见承重墙体裂缝;多处预制板拼接处出现裂缝;7层13~15/C~F轴屋面板渗漏严重,底板粉刷层脱落;3~4层7~10/E轴外墙渗漏,墙体粉刷层脱落;

3) 依据现场检测结果,该砌体结构的承重墙体强度值为MU7.5,砂浆强度值为1.7~2.5 MPa,混凝土强度推定值为C18.

根据现场检测结果经结构验算:1)部分承重墙体承载能力不符合标准要求;2)砌筑砂浆强度不符合标准构造要求;3)构造柱设置不符合标准构造要求.因此结构的承载功能等级可评定为Cu级.依据《民用建筑可靠性鉴定标准》,该砌体结构的安全性等级为Csu级,因此需要对砌体结构进行全面加固.

3 工程改造与加固方案

3.1 改造方案

现将该建筑进行整体改造,改造之后作为医学影像诊断中心使用,主要改造内容如下:

1) 拆除原结构部分承重墙,将小房间改造为大房间,其中1层2~4/B~D轴之间的房间改造为3.0T的核磁共振室,1层5~7/A~B轴与3层2~4/A~B轴之间的房间改造为CT室,3层5~7/A~B轴之间的房间改造为DR室;

2) 将1层的8~11/A~C轴之间的原预制楼板进行拆除,改造成为大厅;

3) 在8~9/C轴,10~11/ C轴之间新增2部电梯.

3.2 加固方案

依据检测报告和改造之后房屋的平面布置(如图2所示),提出如下加固方案:

图2 二层平面布置

1) 砌体结构墙体加固方法主要有钢筋混凝土面层加固,粘贴纤维复合材加固,钢筋网砂浆面层加固等.其中,对于钢筋网砂浆面层和粘贴纤维复合材加固砌体墙体,要求其砂浆等级不小于M2.5 MPa;对于钢筋混凝土面层加固墙体,其加固的面层厚度一般不小于50 mm.考虑到原有结构的砂浆强度等级以及改造之后房屋的使用功能,本工程墙体加固采用高延性混凝土加固.高延性混凝土加固是近些年来快速发展的一种新型加固方法,与传统加固方法相比,其具有高韧性、高抗裂能力、高耐损伤、高强度(抗压、抗拉强度都很高)等优点.振动台对比试验表明,单面加固砖墙比传统钢筋网水泥砂浆优势明显,在罕遇地震作用下不倒甚至不坏[4],因此,采用高延性混凝土加固墙体,以提高墙体的抗震性能和受压承载力.

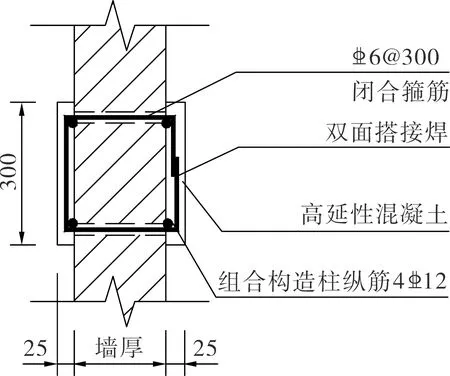

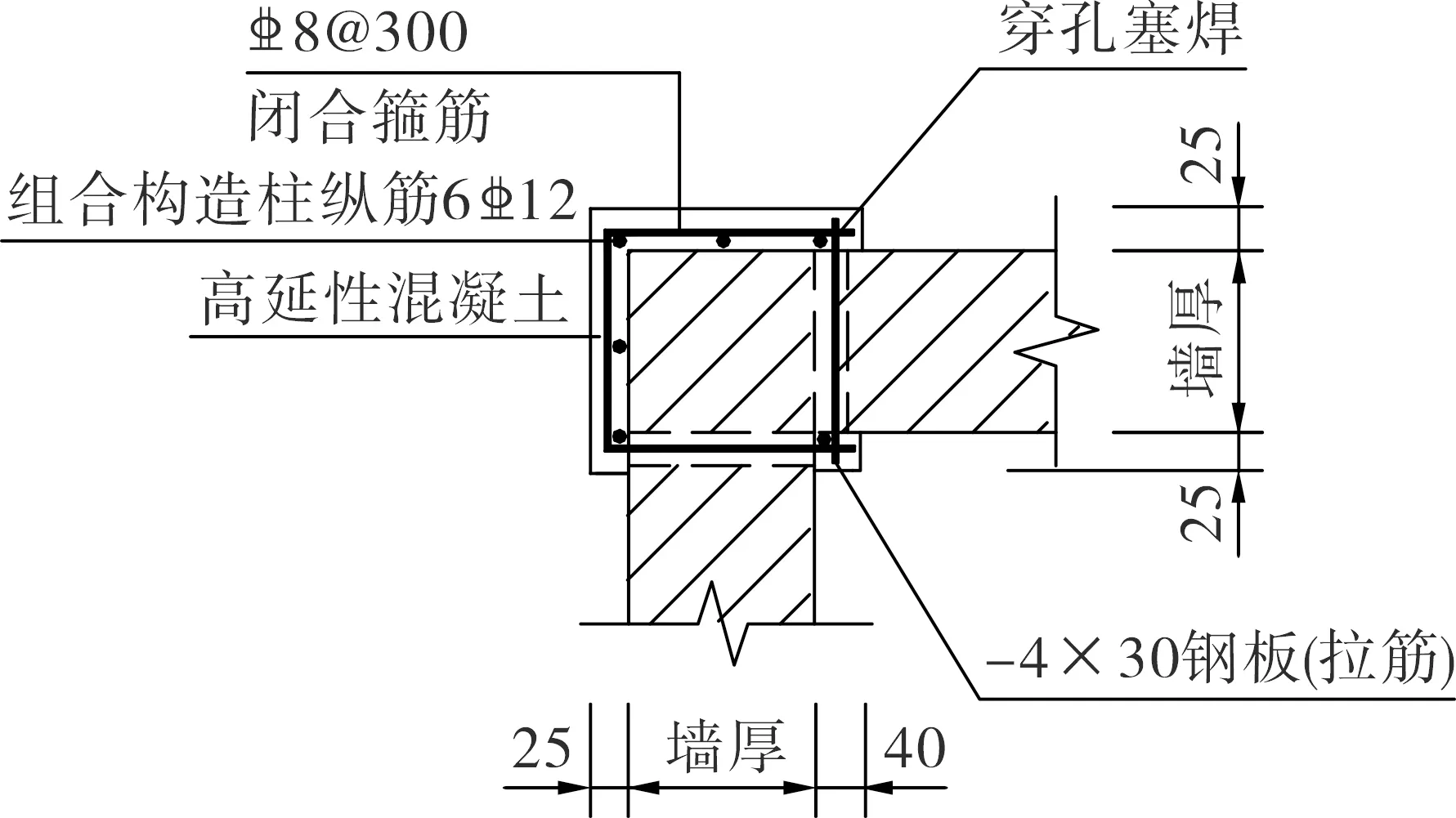

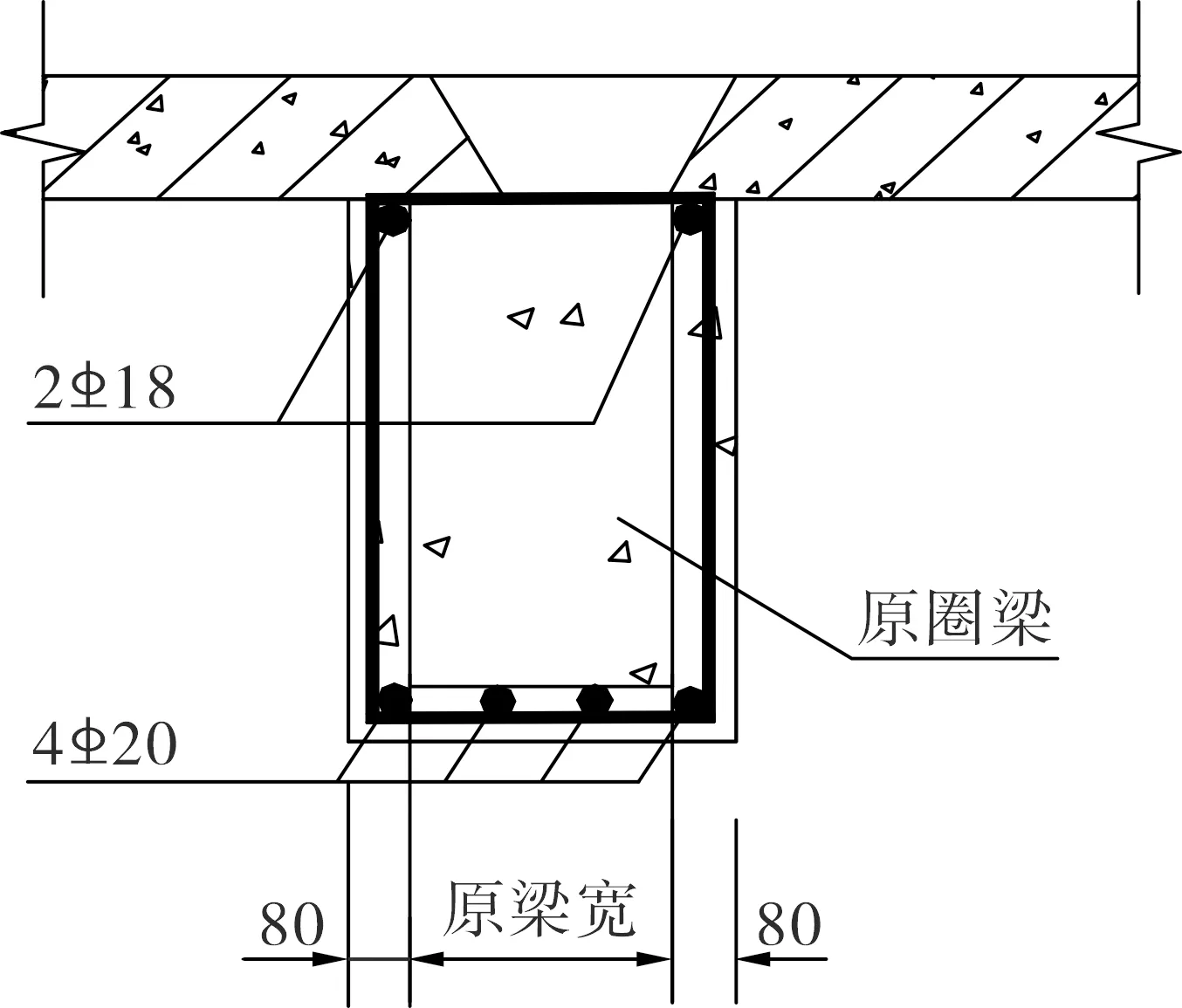

2) 根据检测的数据,原有砌体结构的构造柱设置不符合规范要求,导致砌体结构的整体性刚度较差,抗震能力不足.因此,需要对原结构纵横墙交接处增设部分构造柱以此保证加固后结构的整体抗震性能满足要求,其中新增部分构造柱采用高延性混凝土-砌体组合构造柱,如图3所示.

3) 该砌体结构经过改造之后,部分房间改造成为大空间,需要对原有结构的部分承重墙进行拆除,拆除后原有结构的传力路径被打断,原承重墙体的上部荷载无法再通过墙体传递到原结构的条形基础上.因此需要对拆除部位增设新结构,其中新结构体系不仅要承担原承重墙体所承受的上部荷载和水平荷载,还要满足房屋的净高要求,因此采用拆墙托梁是实现这一目的的唯一途径.

(a) 一字墙

(b) 纵横墙交接处图3 新增构造柱

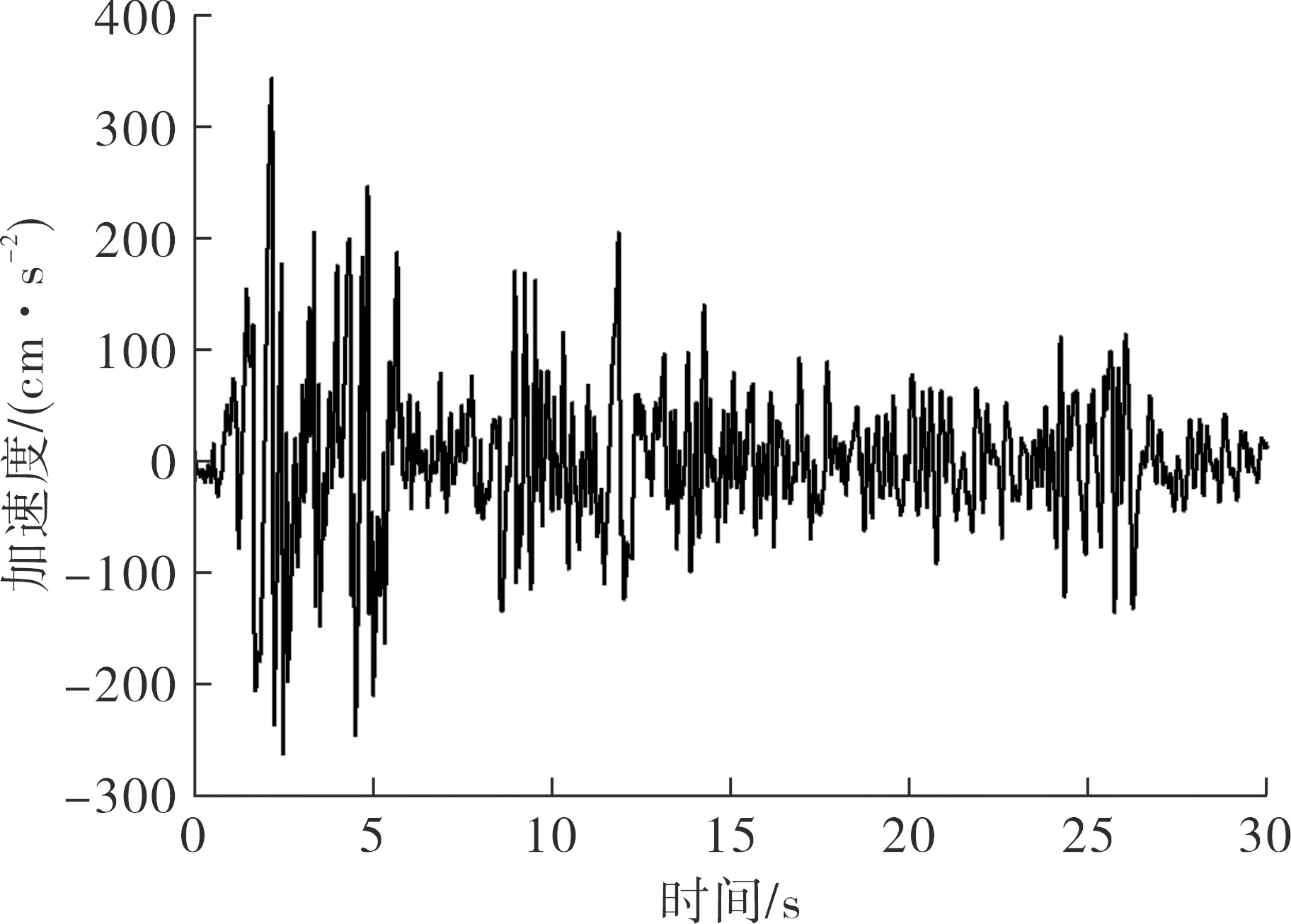

根据原建筑结构图纸,本工程采用2种托梁设计方案:1)在原有圈梁的基础上,采用增大截面法对原有圈梁进行加固(如图4所示);2)对于原建筑无圈梁处新增框架梁,并通过新增的扶壁柱(如图5所示)或者混凝土框架柱,将托梁承受的荷载传递到基础.托梁设计时除了采用PKPM软件对其进行计算的同时,还要依据现有规范对其进行手动复核.

图4 梁增大截面

图5 新增组合扶壁柱

4) 由于改造之后16~17轴之间的房间作为卫生间,3楼的部分房间将作为CT室和DR室,原有结构楼板的承载力已不满足要求,因此对于该部分预制楼板将进行拆除新增混凝土现浇板.对于卫生间的混凝土现浇板,其楼板板厚100 mm,配筋C8@200,双层双向拉通布置.CT和DR室的楼板板厚120 mm,配筋C10@200,双层双向拉通布置.

4 加固改造后结构抗震性能分析

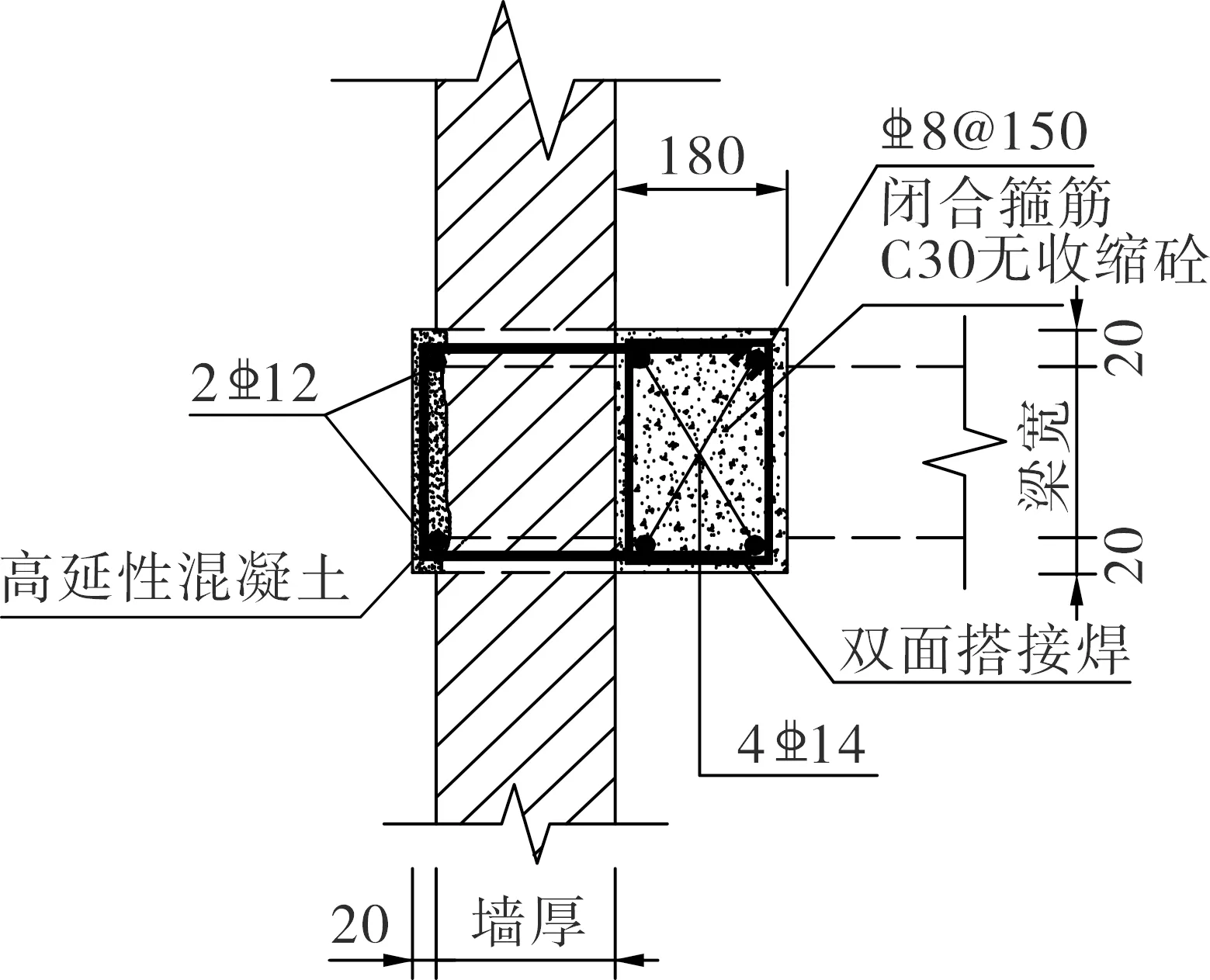

时程分析是更为真实的结构动力分析,并且可以输出地震作用下每一时刻的结构内力及位移响应的全过程.因此,本文通过采用SAP2000有限元软件,运用时程分析的方法对加固后的砌体结构进行抗震分析.

4.1 模型建立

图6 加固后SAP2000模型

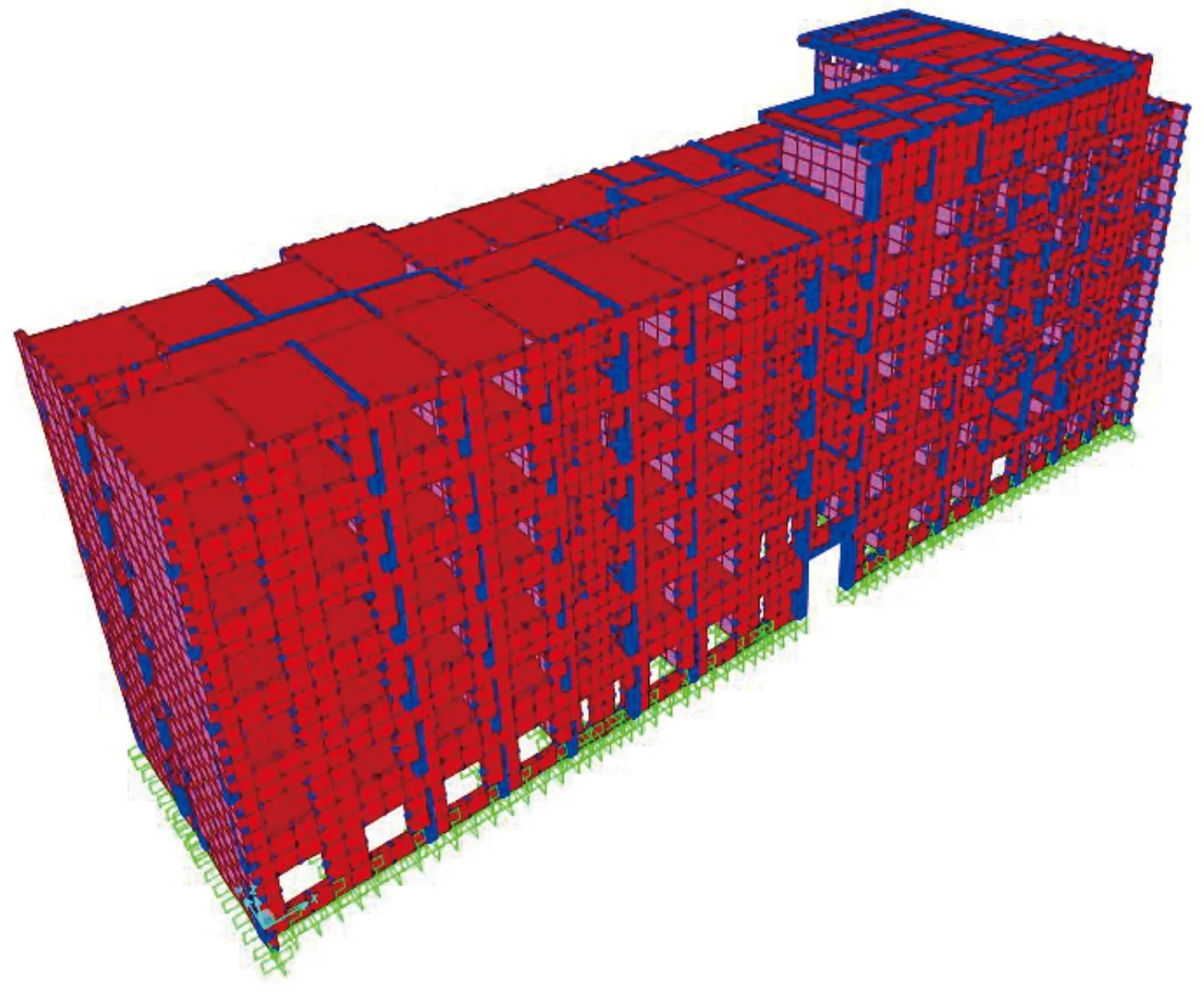

4.2 地震波选取

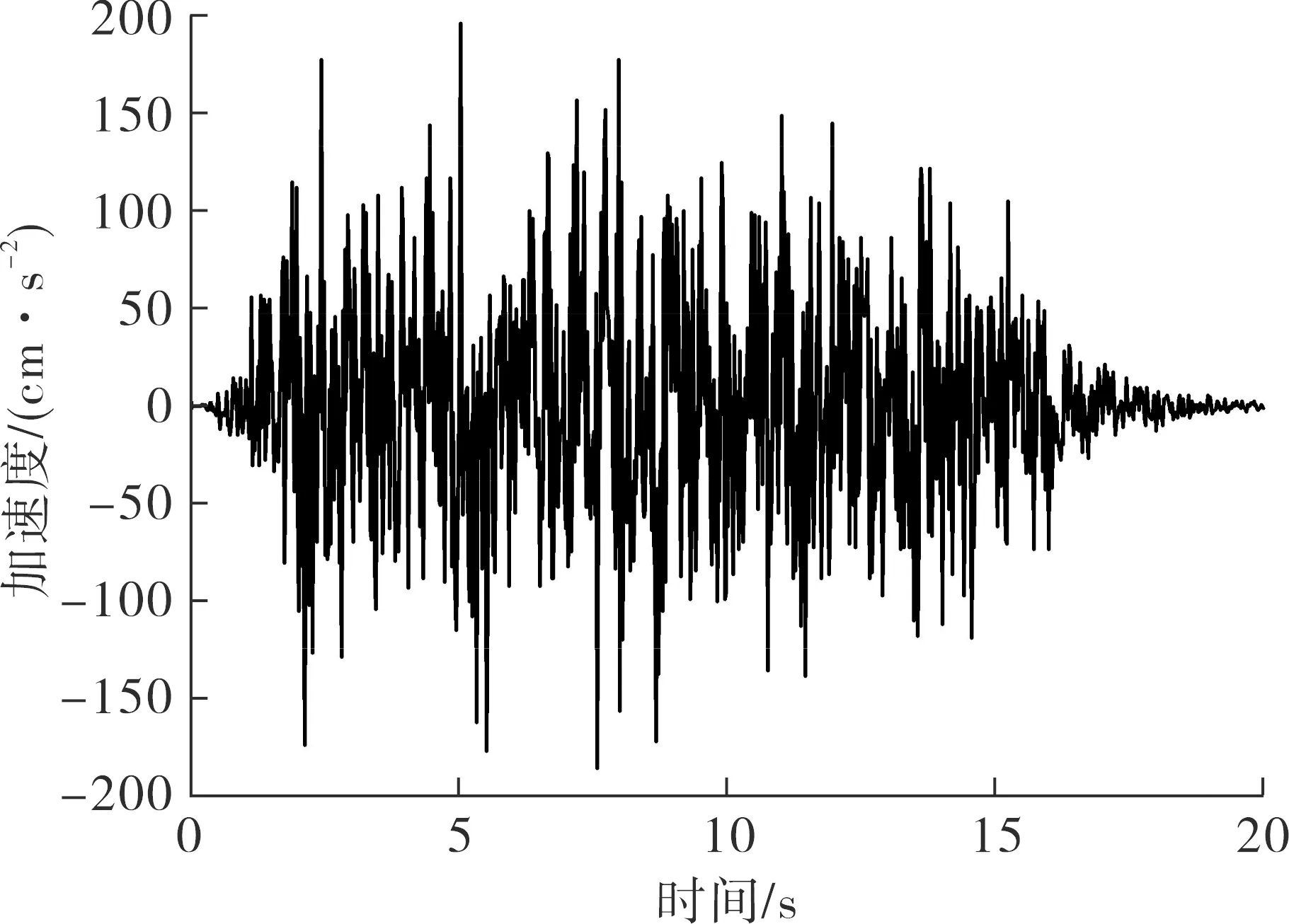

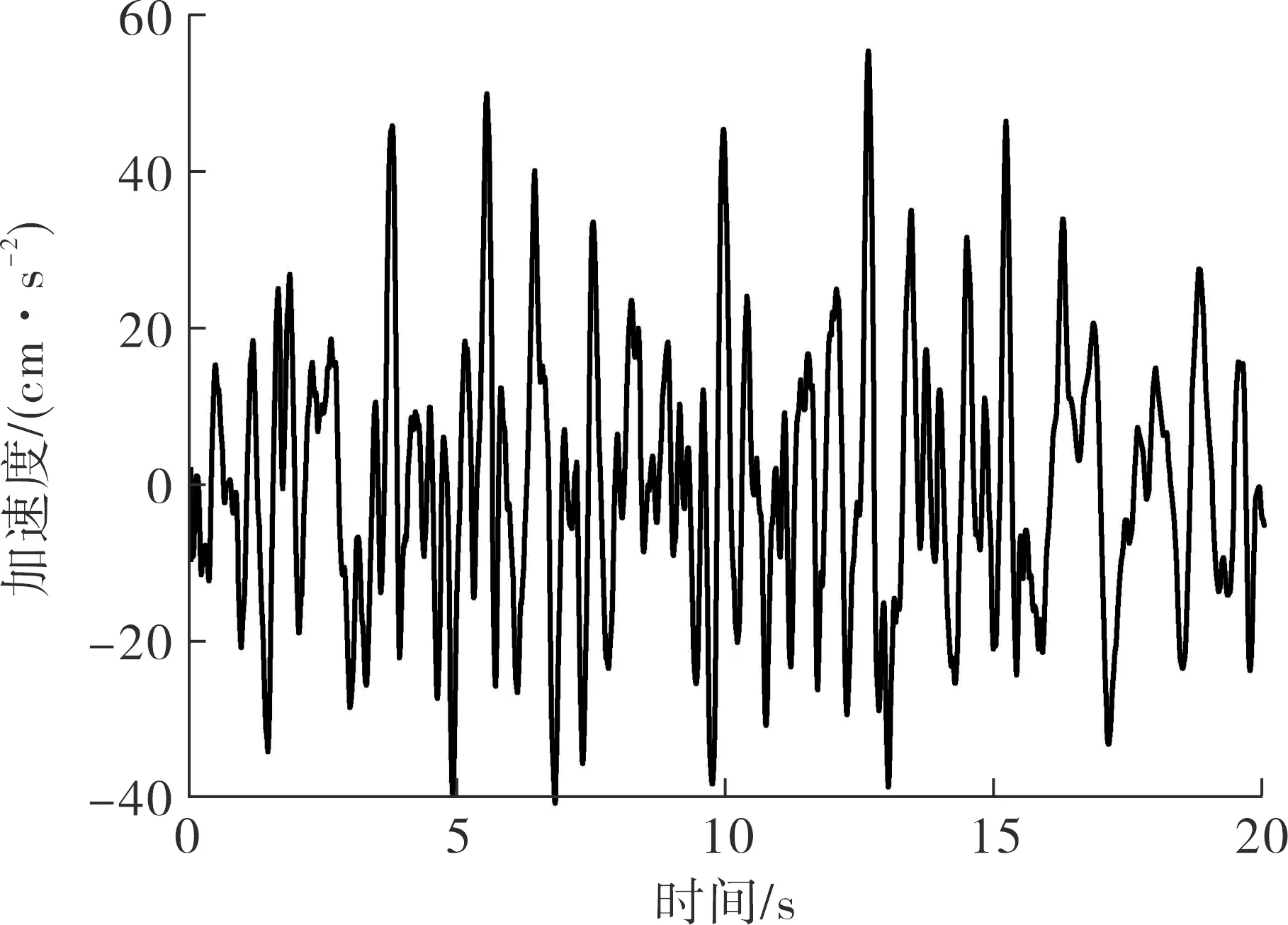

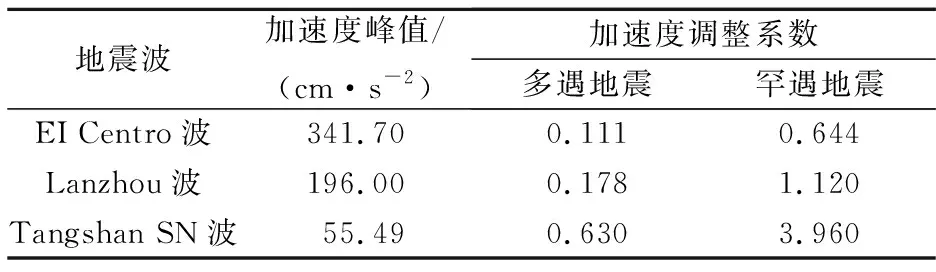

对砌体结构进行时程分析法进行抗震计算时,考虑到地震波的随机性,选取的地震波总数不应小于实际抗震记录的2/3.本工程拟采用3条地波EI Centro波,Tangshan SN波和Lanzhou波作为本次有限元分析中地震波的输入(如图7所示),根据《建筑抗震设计规范》结构在多遇地震和罕遇地震下的最大加速度,应对选取的地震波进行调幅,其地震波调幅系数见表1.

(a) EI Centro波

(b) Lanzhou波

(c) Tangshan SN波图7 地震波时程曲线

表1 加速度调整系数

4.3 多遇地震下的线性时程分析

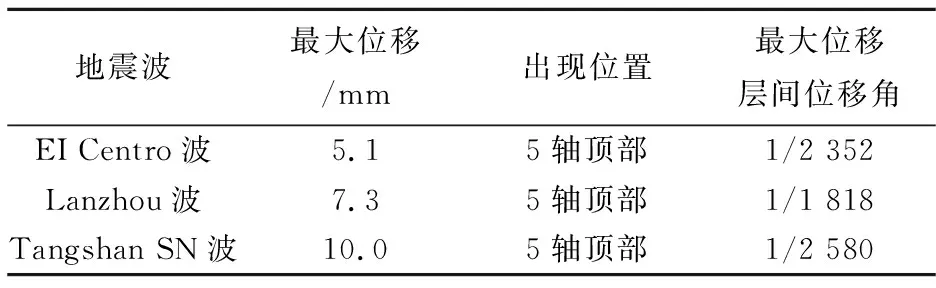

对加固后的砌体结构进行多遇地震下的线性时程分析,对结构分别进行7度抗震设防烈度下不同地震波的输入,其结构的层间位移响应见表2.由于结构在x方向的跨度要远大于x方向的跨度,导致结构在x方向的刚度要远大于y方向的刚度,结构在x方向的位移变化不明显,因此本文只列出结构在y方向的结构位移响应.

表2 多遇地震下结构位移响应

依据《砌体结构设计规范》[9]中规定,结构的层间位移角限值为1/1 000. 多遇地震下结构最大剪力及最大加速度如表3所示,可以看出:结构的层间位移角要远小于规范中所规定的,其经加固改造后结构满足抗震规范要求.由于砌体结构两侧的横墙对地震波在纵向的运动产生了约束,导致不同地震波所产生的最大位移均出现在中间部分,其中在多遇地震下结构的最大位移为10 mm,最大加速度为0.86 cm/s2,说明在多遇地震作用下经过改造加固后,砌体结构的抗震性能满足规范要求且达到了小震不坏的抗震设防目标.

表3 多遇地震下结构最大剪力及最大加速度

4.4 罕遇地震下的非线性时程分析

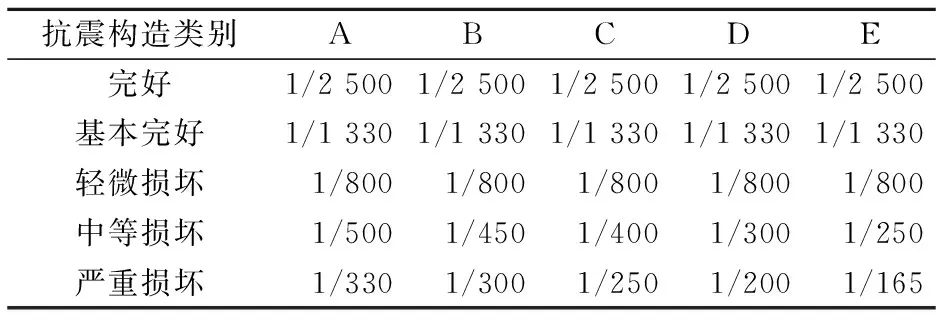

在我国三水准设防目标中,明确给出了在多遇地震作用下砌体结构的层间位移角限值,但是对于砌体结构在罕遇地震作用下的层间位移角并没有给出明确的限值.综合国内外学者对多层砌体结构在进行弹塑性分析时,其对砌体结构采用的模型一般是理想弹塑性(EPP)模型,可将砌体结构破坏的EPP模型与我国《建(构)筑物地震破坏等级划分》进行对应.其中蒋利学[10]给出了不同地震破坏等级所对应的层间位移角,来评定砌体结构在大震作用下的抗震性能,见表4.

表4 各性能点层间位移角限值

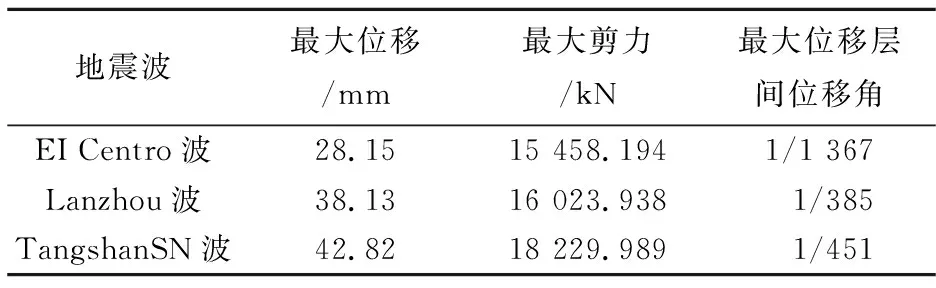

在罕遇地震下,结构位移及最大剪力响应如表5所示,可以看出:结构在不同地震波作用下的最大层间位移角均在1/300范围以内,说明经过加固改造之后的结构满足在大震情况下不倒塌的目的;结构在罕遇地震作用下的层间剪力较大,因此在对砌体结构进行加固改造过程中需要对砌体结构的构造柱,承重墙等强度进行重视,并针对抗震能力及受压承载力不足的构件进行加固.

表5 罕遇地震下结构位移及剪力响应

5 结论

1) 通过对比几种墙体加固方法,并依据检测数据和改造后结构使用功能的要求,确定了墙体采用高延性混凝土加固方法;同时当砌体结构拆除原有部分承重墙,原有结构的传力体系被打断,因此采用“拆墙托梁”的加固改造方法实现大空间改造的目的.

2) 通过高延性混凝土方法加固之后的砌体结构进行抗震性能分析结果表明,经过此种加固改造之后的砌体结构在小震作用下的各项抗震性能基本完好,在大震作用下结构能发挥其延性性能,达到大震不倒的抗震设防目标.