美国特殊儿童早期教育质量提升困境与突围

——基于“高质量早期干预与学前特殊教育系统框架”的分析

2022-03-04汪甜甜邓猛

汪甜甜,邓猛

(1.北京师范大学教育学部特殊教育学院,北京 100875;2.华东师范大学教育学部特殊教育学系,上海 200062)

自联合国“千年发展目标”(Millennium Development Goals)提出并强调,“扩大和改善幼儿保育与早期教育的机会,尤其重视脆弱、敏感、高危的处境不利儿童”以来,世界各国对早期教育质量的关注焦点,逐渐从入学权利的机会公平转向优质服务的质量公平。[1]在美国,确保高质量的早期干预与学前特殊教育,为包括残障儿童在内的有特殊教育需要的处境不利儿童提供抢救性、补偿性、基础性的教育干预与服务,早已成为联邦与各州政府的共识。美国联邦《身心障碍者教育法》(Individuals with Disabilities Education Act, IDEA)及其修正案中B部分(Part B)第619条规定,各州确保3~5岁残障儿童在“最少受限制环境”(least restrictive environment)中接受免费且适当的学前教育,IDEA中的C部分(Part C)则为“残障婴幼儿联邦财政计划”,旨在帮助3岁及以下的残障婴幼儿及其家庭实施早期干预服务。[2]为指导各州级政府评估IDEA中B部分第619条与C部分的实施现况,美国教育部特殊教育办公室(Office of Special Education Programs, U.S. Department of Education)从2015年起牵头“儿童早期发展支援中心”(The Early Childhood Technical Assistance Center, ECTA),在各州逐步建立并推行“高质量早期干预与学前特殊教育系统框架”(A State System Framework for High-quality Early Intervention and Early Childhood Special Education,以下简称“系统框架”),鼓励州政府加强对当地早期干预及学前特殊教育质量的评估、监控与改进。“系统框架”开创性地在规划发展体系、改善循证实践、赢得公众信任等方面探索创新,建立起系统化的“评估-改进”框架,构筑结构化的“实践-应用”指南,形成科学化的自评估与元评价机制,勾勒出早期干预与学前特殊教育质量提升的新图景。本文拟从“系统框架”的研发脉络中,辨识美国特殊儿童早期教育质量提升的困境表征与突围路径,探究美国发展特殊儿童早期教育的经验。

一、美国特殊儿童早期教育质量提升的困境表现

早期干预与学前特殊教育被视为特殊儿童终身发展的“最佳实践”与“黄金阶段”。“系统框架”的诞生与发展,也是美国弥补对特殊儿童早期教育质量的理想诉求与现实处境之间巨大落差的产物。随着价值取向从机会获得到追求过程质量的迭代嬗变,早期特殊教育质量提升进入愈发艰难的攻坚战时期。美国政府因各州发展存在的巨大差异而深感调控乏力,循证实践的有效实施陷入应用转化困局,教育供给的有效性与持续性不足,持续引发公众的不满和法律纠纷,早期特殊教育质量提升之路荆棘丛生。

(一)政府调控困境:特殊儿童早期教育州际发展不平衡

美国是典型的地方分权型教育管理体系,在特殊儿童早期教育领域仍然体现为联邦干预、地方分权、学区自治三足鼎立的教育管理和运行模式。联邦教育部不具备监管和约束地方的权力,难以协调和组织各地早期特殊教育的整体发展。特殊儿童早期教育在各州政府层面缺乏统一的宏观调控,州际发展极不均衡。由于经济水平、治理能力、质量标准参差不齐,各州对残障婴幼儿的教育与干预效果也千差万别。例如,IDEA法案在早期干预与学前特殊教育的资格准入中并无严格定义,在印第安纳州和北卡罗来纳州,婴幼儿在认知、运动、交往、社会适应等一个或多个领域较普通婴幼儿落后20%,则有资格获得早期干预;而在阿拉斯加州、亚利桑那州和密苏里州,这一比例需要达到50%[3]。亚利桑那州、加利福尼亚州、俄亥俄州学前教育中的特殊儿童占总人数的4%,阿肯色州、缅因州则达到7%以上。[4]准入资格标准不一造成的接受早期特殊教育的婴幼儿数量差异直接影响联邦与州财政拨款,而经济发展、财政投入与教育发展之间的强互动性,又将对早期特殊教育的质量产生联动效应,引起不同州之间的两极分化与“马太效应”。学者本斯·麦纳斯(Beth M. McManus)等人在全美范围内对早期干预利用率与各州资格标准进行分析发现,各州早期干预利用率水平最高相差约15倍(华盛顿州仅6%,墨西哥州达到87%)。[5]特殊儿童早期干预整体质量的提升呼唤联邦层面的综合干预,为各州的特殊儿童早期教育建立质量基准线以缩小州际发展差距已迫在眉睫。

(二)干预实践困境:循证实践深陷“转化鸿沟”

美国联邦法案《不让一个孩子掉队》(No Child Left Behind Act, NCLB)与IDEA法案均强调特殊教育要遵循科学证据进行决策,特殊教育干预实践应建立在科学研究的证据基础之上。[6]坎贝尔协作网(Campbell Collaboration)、有效教学策略网(What Works Clearing House,WWC)、美国自闭症专业发展中心(National Professional Development Center on ASD,NPDC)等多所专业机构在开发和更新早期特殊教育的循证干预方法(evidence-based interventions)上付诸大量努力。然而,斥巨资研发的证据充分的循证干预方法,平均经过17年才能彻底转化为社区、学校的常规实践,且最终被广泛应用的仅有一半[7],循证实践深陷第二阶段的“转化鸿沟”和“应用困境”[8]。美国教育科学研究院(Institute of Education Science)2010年的报告显示,支持循证实践的资金投入中有96.4%用于开发循证干预方法,仅3.6%用于支持循证实践的应用。[9]学者布莱恩·库克(Bryan G. Cook)等人通过大规模追踪实验研究指出,由于不同层面的实施问题,仅16%的障碍儿童通过教育干预达到循证实践的预期效果,与学区管理者预估的95%相去甚远。[10]美国特殊儿童委员会(Council for Exceptional Children)2013年在特殊教育顶级期刊《特殊儿童》(Exceptional Children)的“循证实践特刊”中指出,当前美国早期干预领域的循证实践正深陷于非循证实施(non-evidence-based implementation)的悖论之中。[11]随着实施科学(implementation science)的兴起,教育干预服务提供者及利益相关方的行为,被强调为影响循证方法采纳、改良和实施的关键因素。[12]越来越多的早期特殊教育研究者与管理者意识到,实现“证据”效果最大化必须跨越学科与机构的边界,建立一个证据为本、协同合作的工作机制,以促进循证干预方法更加快捷高效地整合到教育教学情境中。

(三)公众信任困境:公众不满持续引发法律纠纷

由于机构部门的衔接协调缺乏统合,相关主体的责任意识模糊不清,质量体系的支持保障不够完善,美国各州早期干预与学前特殊教育近年来深陷公众不满的低迷消沉状态。2015年,学者玛丽·布鲁德(Mary B. Bruder)与卡尔·邓斯特(Carl J. Dunst)对31个州的特殊婴幼儿父母进行系统调查发现,50%左右的父母曾积极参与且非常满意州层面的早期干预服务,而仅9%的父母非常信任且积极参与学前特殊教育。[13]联邦教育部2012年的面板数据显示,特殊婴幼儿获得早期干预服务的月龄为16~17个月,而获得准入资格的月龄却为12~13个月,因转介衔接不利而丢失的3~5个月早期干预服务引得家长怨声载道。[14]由于尚未形成稳固的早期特殊教育质量保障体系,家长通过法律程序就早期特殊教育服务质量提起的刑事诉讼逐年增加。塞缪尔·奥多姆(Samuel L. Odom)等学者在对254起自闭症儿童早期教育的法律诉讼案件分析中发现,学校及社区系统难以提供教育或干预项目的质量证据,包括支持的个别化、数据的分散化、干预人员的专业化等。[15]如何整合机构部门系统发力,澄明责任主体的改进意识,赢得家长支持与公众信任,让长期悬而未决的早期特殊教育质量提升工作落地生根,成为政府管理者与早期教育专家的共同难题。

综上所述,美国早期特殊教育在宏观调控、干预实践、公众信任的三重困境交织下,整体质量提升的障碍也日益凸显,呼唤着更加清晰的价值引领与系统的路径开发。据此,“系统框架”承担起困境突围与质量提升的历史使命,以期通过“以评促改”“以评促建”的行动路线破解困局,实现所有儿童共享优质早期教育、为特殊儿童及其家庭创造美好未来的愿景。

二、“高质量早期干预与学前特殊教育系统框架”的实施突围

在联邦教育部及“儿童早期发展支援中心”(The Early Childhood Technical Assistance Center, ECTA)的牵头领导与呼吁中,在六个合作伙伴州(明尼苏达州、新泽西州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州、特拉华州和爱达荷州)以及国家技术工作小组(Technical Work Group)、国家幼儿发展人事部(The Early Childhood Personnel Center)、IDEA数据系统中心(IDEA Early Childhood Data System)、循证实践应用与推广中心(State Implementation and Scalingup of Evidence-based practices)等多部门的通力合作下,各州早期教育质量评估与改进的“系统框架”从2013年5月起逐渐成形。它秉承建构各州适用的整合型与系统化评价机制的理念,将早期特殊教育质量提升相关的各核心要素连通,拟回答一个核心问题,即各州如何采取系统措施以鼓励、支持和推动循证实践的有效应用,以此造福特殊婴幼儿及其家庭。[16]它以三个主要目的指明各利益相关者提升早期特殊教育质量的思考与行动路径:一是评估现有系统的有效性;二是识别亟待改进的领域;三是发展更加高效优质的系统来促进循证实践的应用。“系统框架”旨在通过系统化的指导评估框架突破调控困境,结构化的实践指导方针打通现实阻力,科学化的自评估与元评价机制赢得公众信任,敞亮早期特殊教育质量提升困境的突围之道。

(一)整合管理体系:系统化的评估与改进框架

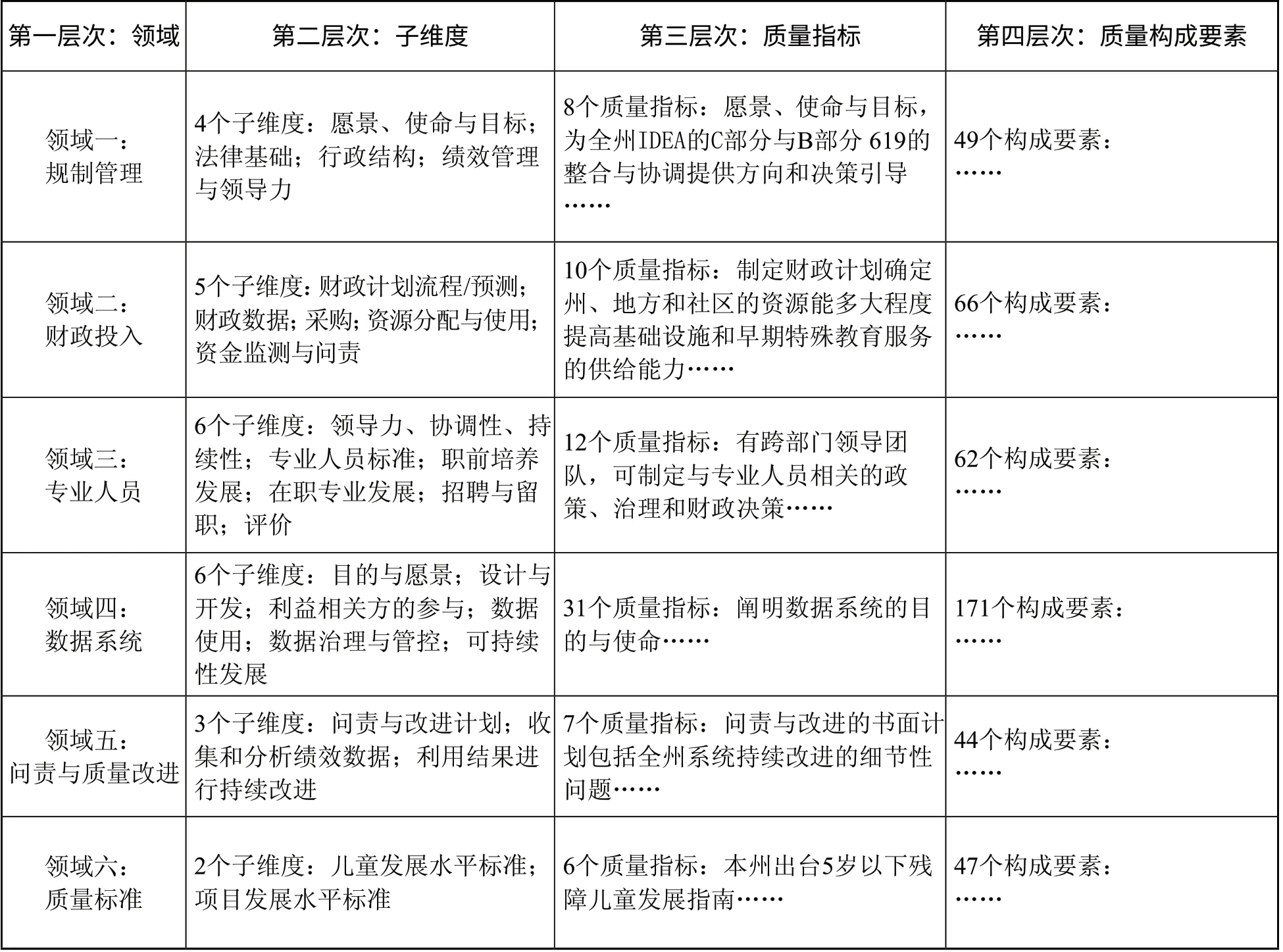

“系统框架”致力于为州政府提升特殊儿童早期教育质量提供一个整合型管理体系,整个研发过程涵盖七大主题:制定/修订政策、鼓励利益相关者的参与、促进合作、利用数据促成改进、提升沟通有效性、支持与发展家庭领导力、最大限度地协调各服务部门。在七大主题的引领之下,早期特殊教育质量被概念化为相互关联的六个领域:规制管理(governance)、财政投入(finance)、专业人员(personnel/workforce)、数据系统(data system)、问责与质量改进(accountability and quality improvement)、质量标准(quality standards),这六大领域涵盖26个子维度、74个质量指标和439个质量构成要素,从生态系统理论与实施科学理论的视角,描绘出“系统框架”促进循证实践及特殊婴幼儿家庭福祉的假设关系(见图1)。[17]“系统框架”深度贯穿质量整合观,映射整体主义的价值诉求,形成多维立体四层次的基本结构与指标体系(见表1)。通过层次化与结构化兼具的指标体系,整合性与系统性共存的运行机制,开辟出早期教育与学前特殊教育领域中评估理论和实践改进的新路向。

图1“系统框架”及其假设关系

首先,“系统框架”的指标体系彰显层次化与结构化特征。“系统框架”的指标体系由领域、子维度、质量指标与质量构成要素组成,从一般性概括到具体性描述,形成层次清晰、逻辑分明的结构体系。第一层次为六大领域,整合质量提升的宏观范畴;第二层次为二级指标,涵盖六大领域下属的子维度;第三层次为三级指标,描述质量维度的具体指标成分;第四层次为构成要素,剖析各指标的组成元素与机理。以指标与要素最为丰富的第四领域——数据系统为例,该领域包含数据系统的目的与愿景、设计与开发、利益相关方的参与、数据使用、数据治理与管控、数据系统的可持续发展6个子维度,以及31个质量指标与171个质量构成要素,将数据系统质量精准还原并条分缕析,预期通过“系统框架”高屋建瓴,帮助各州早期特殊教育领导者通晓一个运转良好的数据系统的特点和功能,积极参与开发、分类使用结果并服务早期特殊教育改革,实现数据系统对早期特殊教育质量提升的三大功能,即满足学术研究的权威数据需要、助力联邦与州数据驱动的早期特殊教育决策、构建特殊婴幼儿全生涯数据预警与监测体系。[18]

其次,“系统框架”的运行机制体现生态性与整合性。根据尤瑞·布朗芬布伦纳(Urie Bronfenbrenner)的生态系统理论,环境并非是以统一方式影响人类的静止力量,而是动态变化、层层相关的动力结构系统。“系统框架”研发团队深谙其道,将特殊儿童早期教育整体质量看作多元开放、动态发展的生态系统,逐条厘清早期特殊教育的内涵结构,细化标准规范、划分责任主体,将沟通合作协调转化为质量提升的手段,勾勒出一幅“以评促改”“以评促建”的早期特殊教育质量提升运行机制图景—— 规制管理为根本,以统筹协调规划;财政投入为基石,以灌注整改动力;专业人员为核心,以突破质量瓶颈;质量标准为底线,以引领价值导向;数据系统为载体,以监测考核评估;问责与改进为路径,以落实责任划分。

表1“系统框架”基本结构与指标层次

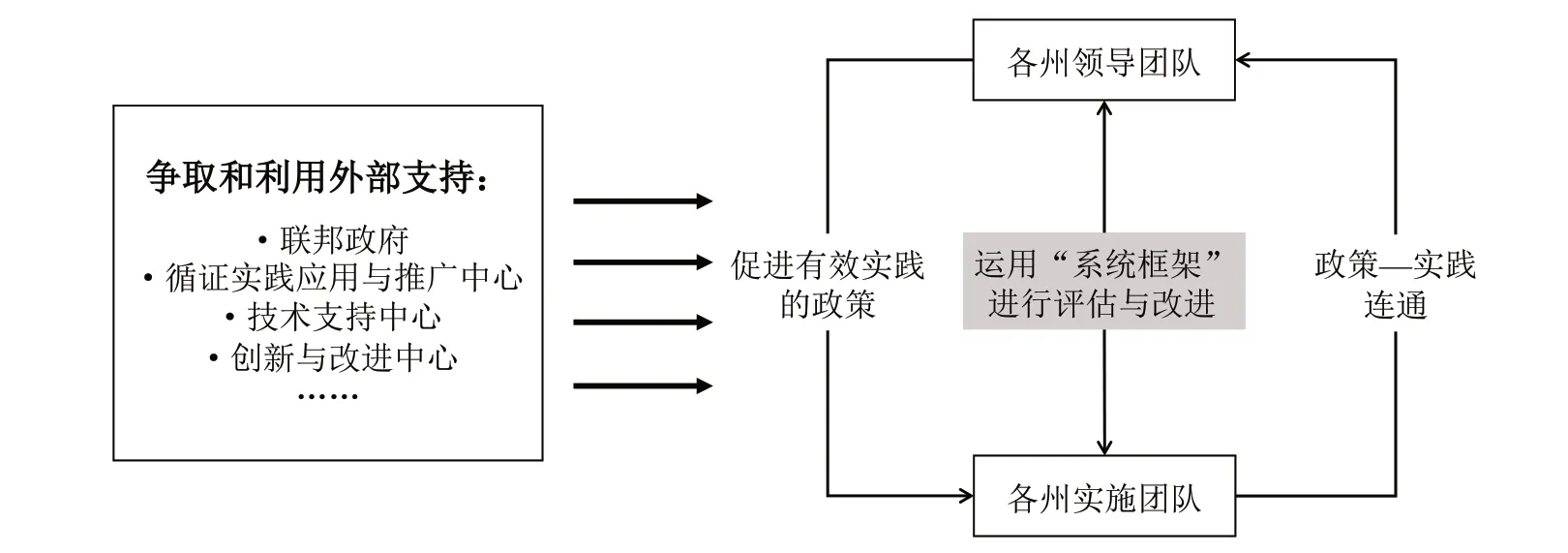

(二)改进实践应用:结构化的实践指导方针与标准化的应用指南

循证实践在增进福祉的美好理想和实施困难的矛盾现实中艰难前行,“系统框架”及其嵌入的结构化指导方针和程序性应用指南,则指引行动者拨开循证实践“转化鸿沟”的层层迷雾,踏上“评估系统何以改进实践”的求索之旅。世界卫生组织(World Health Organization,WHO)将实施科学定义为“对循证方法实施问题的科学探寻。实施科学不仅试图理解实施过程中哪些循证方法有效,更期望辨识促进实施成功或造成实施失败的原因是什么”[19]。秉承实施科学的价值导向,“系统框架”的深层目的是将循证干预方法应用于早期特殊教育实践,在组织、机构、社区及学校中形成整合的循证方案(evidence-based program)。根据IDEA法案的规定,政府必须为残障婴幼儿的家庭提供“个别化家庭支持计划”(Individual Family Support Plan,IFSP),因此循证干预方法最终将落地于社区/学区的循证方案与个别化家庭支持计划中。为加快和提高政策法规与研究证据在实践转化中的速度和质量,以“系统框架”为核心促进循证方案应用实践的指导方针应运而生。如图2所示,该指导方针采用自上而下和自下而上同时进行的方法,具有极强的结构性,将政策的引领作用与实践的探索创造汇聚为发展合力。指导方针规定各州成立循证方案的领导团队与实施小组,充分争取和利用来自联邦政府、联邦教育部创新与改进中心、循证实践应用与推广中心等外部支持,努力创建高效运作的系统环境,促进循证干预手段在全州范围内早期特殊教育中的应用和推广。

图2 各州循证方案应用的指导方针

特殊教育具有极强的应用性质,教育干预最终应落脚于对促进儿童发展与增进家庭福祉产生积极影响。据此,循证方案应用的指导方针确立之后,“系统框架”研发小组同时为促进循证方案的落地发布“循证项目实践指南”(Guidelines for Evidence-based Programs)。该指南主要包括:需求识别、项目设计与启动、项目实施、项目制度化四个关键环节,具有极强的标准化与操作化特征,为实践者、特殊婴幼儿家庭成员提供了良好的指导性。第一,需求识别阶段。各州实施团队对残障婴幼儿及其家庭进行功能性评估(functional assessment),收集儿童成长记录、评估家庭资源、家庭期待、文化背景与语言多样性等需求以及这些需求的潜在原因。为保证评估结果的真实性与可靠性,实施团队不再使用标准化测验形式,而是对儿童采用课程本位(curriculum-based)评估,对家庭成员采用半结构化访谈、非正式访谈、自然情境观察等方式进行教育需求评估。[20]第二,循证实践项目设计与启动阶段。实施团队以上一阶段的需求评估结果与各州的学前儿童发展指南为基础,挑选适宜的循证干预方法,将干预目标反映为可实现、可观察、可测量的技能和行为。这一阶段还需向上一级申请经费支持,并且要获得特殊婴幼儿家庭成员的投票、认可与支持。第三,循证项目实施阶段。实施团队的干预服务(包括行动步骤与干预程序等)被要求既要有科学证据支撑,又要浸润于日常,即循证干预方法彻底融合于特殊婴幼儿的社区、学校和家庭的常规活动之中,使干预服务实现跨发展领域(认知、社会情感、言语与语言、动作、社会适应)、跨家庭成员、跨活动情境、跨团队成员与跨组织机构的整合。[21]第四,“只有当循证干预方法成为特殊婴幼儿的监护人、干预者、社区人员等全体成员日常行为的一部分时,循证方案的实施才算成功”[22]。因此,循证项目制度化阶段的效果巩固工作不容忽视。值得一提的是,启动、实施与制度化这三个循证方案的应用阶段,并不是一个结束之后另一个接着发生,而是重叠与嵌套、融合与交叉的关系。

(三)赢得公众信任:科学化的自评估与元评价机制

“系统框架”的研发团队深信特殊婴幼儿的家长信任是早期特殊教育质量提升路径的风向标,并将公众满意作为衡量“系统框架”及其“实践指南”成果效益的黄金标准。为赢得家长支持和公众信任,研发团队开发出与“系统框架”配套的“自评估”(self-assessment)档案计划,并针对“系统框架”这一评估工具本身开展“元评价”(meta-evaluation)研究,为其构筑严谨科学的评价机制。

首先,各州的早期特殊教育利益相关者定期依照“自评估”体系完成对当前系统的自我评估,将评估结果持续反馈给社会,并接受公众的监督与问责。“自评估”摒弃以往由领导小组、专家团队主导评估的方式,扭转行动者在评估中的被动现象,推动构建行动者主导的“自主型评估”方式,旨在实现从“为改而评”(assessment for improving)朝向“改评融合”(assessment as improving)的范式转型。[23]“系统框架”共涵盖六大领域、26个子维度、74个质量指标和439个质量构成要素。“自评估”主要采用“记分制”,进行“自评估”时须仔细审查并讨论每个指标与要素,并记录简要说明作为“证据”。其中,“质量指标”为7点评定量表,从1到7逐渐递增为:这些要素没有计划或尚未实现(1分)……至少50%的要素已经到位,有25%的要素可以实现完全实施(4分)……所有要素均已到位、实现充分实施(7分)。“质量构成要素”为4点评定量表,分别为:1分(否定,该要素缺位,当前没有计划)、2分(否定,已开始计划,当前没有行动)、3分(肯定,该要素已部分实施)、4分(肯定,该要素已完全实施)。在“自主型评估”的价值引领之下,评估并不只是专家、学者以及领导者的特权,“系统框架”中的每一个利益相关者都是评估的参与者与主导者,每一个子系统都在全方位主动与多主体互动中成为实践状态的分析员、实践目标的制定者与实践过程的监控师。在公众监督之下的利益相关者自评估,既能“回顾性”检视早期特殊教育的既往质量是否达标,对当前各州整体发展的优势和不足作出定性与定量的客观描述,又能“前瞻性”指明“所欲达的质量水平”,指明面向未来的早期特殊教育质量提升选择。

其次,各州层面持续开展“元评价”以检验“系统框架”本身的有效性,获取公众对州政府改进循证实践与提升早期特殊教育质量的信任、拥护和支持,推动“系统框架”在早期特殊教育质量评估中从“合格”跃进“卓越”。元评价是对评价的评价,旨在通过对教育评估体系本身的再评价,在“指挥棒”和“参照系”中引导初始的评估体系继续朝向科学评价的方向发展。[24]通过验证“系统框架”本身的有效性,进一步阐明其在促进循证实践与提升早期特殊教育质量中的效用,将更可能赢得家长、早期特殊教育工作者及其他利益相关者的信任和青睐,也直接影响着家长与实践者对循证实践及循证方案的认可度和参与的积极性。“系统框架”的元评价主要涵盖以下四个方面。其一,检验质量指标体系构建的合理性,包括采用离散度检验、相关系数分析等方法,检测指标体系各维度的区分度与独立性等。其二,检验质量构成要素划分的科学性,包括德尔菲法、无领导小组、焦点访谈以及收集实证研究文献进行系统回顾等方法,对质量构成要素进行多轮“证据审查”。[25]其三,检验质量评估结果的准确性,主要体现为检验评估者的一致性和忠诚度,通过等值性验证、重复评估等方式。其四,检验质量评估与促进循证实践的相关性,主要通过社会效度的检验来完成,如联系早教机构、走访特殊幼儿家庭等。[26]

三、特殊儿童早期教育质量提升的讨论与思考

特殊教育质量提升没有放之四海而皆准的理论基础与行动路径,“系统框架”与“循证实践”均属美国特殊教育话语体系之下的舶来品,更需要研究者与实践者不断探寻如何将其规范系统治理、多元主体协作、科学改进实践的宝贵经验收入囊中,唤醒、刺激、鼓励和支持特殊教育质量提升的行动者创生更多的价值可能。据此,本研究基于美国特殊儿童早期教育质量提升的困境表征与突围路径,进一步对美国特殊儿童早期教育的质量提升经验进行思考和讨论。

(一)政策引领:强化特殊儿童的早期干预与学前教育法律与政策建设

“系统框架”的研发初衷是监测与评估联邦教育法案IDEA法案B部分与C部分中,关于早期干预与学前特殊教育的政策法规在各州层面的执行与实施现况。显然,若缺乏体现国家意志、立足权威、指向明确且目标清晰的早期特殊教育法律与政策,早期特殊教育质量提升无疑如同迷途羔羊。美国特殊儿童早期教育的立法建设基础扎实,不仅从国家层面构筑宏观布局与整体规划,各州层面也设有早期干预与学前特殊教育的专项文件,以法律形式固定了早期干预与学前特殊教育的主体、地位、功能、对象等内容。从联邦到州,再到地方层面的相关法案与政策,将早期干预的服务提供者与接受者范围以及特殊儿童的评估、介入、安置等具体流程纳入立法规程,明确各教育治理相关人员的主体职责,规范特殊教育治理的相关行为。为早期特殊教育建立起完善的政策法规,既是美国构建和完善早期特殊教育数据治理体系的切实保障,也是“系统框架”能实现早期教育质量提升的宝贵经验。

(二)多方合力:建立多元主体协作参与教育治理的改进机制

“系统框架”的研发始终贯穿整体主义系统论的价值论断,将影响特殊儿童早期教育的多层要素统一整合,并精准还原剖析为规制管理、财政投入、专业人员、质量标准、问责与改进、数据系统六大领域,共同为“提升循证实践有效性”服务。“系统框架”视域下的特殊儿童早期教育质量提升,从本质上是对影响早期特殊教育质量的社会生态环境的综合治理。这就更加彰显出多元主体共同参与早期特殊教育治理的必要性,具体优化策略则包括四个方面。一是加大财政保障,明确对早期特殊教育的资金投入,建立对特殊婴幼儿及其家庭的财政保障机制。二是培养专业人员,制定早期干预与学前特殊教育教师专业标准,落实职前培养与职后发展。三是落实质量监控,依托国家与地方的教育质量监测中心,对特殊婴幼儿进行全生涯数据监测与教育质量调控。四是明确职能边界,鼓励各部门各司其职并密切协同,强化对早期特殊教育质量的问责主体意识。以主体多元性与系统生成性的思路,付诸达成共识、共享数据、协作支持的具体化行动,使早期特殊教育质量提升之路更加明朗。

(三)立足本土:制定本土化特殊儿童早期教育质量评估与改进框架

美国早期特殊教育治理体系的实质是分配不同层级间的教育管理权力,而“系统框架”的重要价值在于勾勒出全国性的早期特殊教育质量基准线,缓解教育分权制之下各州政策割裂与发展失衡的冲突。因此,“系统框架”实则是基于美国联邦、州、地方的三级教育治理体系与运行机制,在早期特殊教育质量提升的基本共识之下所开发的区域性质量评估与改进标准。换言之,带有浓重美式理想主义色彩的“系统框架”,扎根于美国的教育体系与社会背景,它并不能成为适用于所有社会文化背景发展早期特殊教育的“万能钥匙”,更需要教育研究者与实践者批判性地吸纳“系统框架”在整合早期特殊教育质量的内外影响因素、重塑评估改进的理念、精准解读质量提升的内涵及指导循证实践的应用等方面的经验。“系统框架”与“循证实践”均属美国特殊教育话语体系之下的“舶来品”,全球化背景下的教育研究者与实践者理应树立以评促改、以评促建的质量理念,扎根于本国的社会历史文化背景与特殊教育发展的实际情况,发展本土化的早期特殊教育质量评估与改进标准,在经验辨析与批判思考中探寻本土化特殊教育质量提升的新思路。