从“教材重构”到“活动重建”

2022-03-03杨宏伟

杨宏伟

[摘 要]教师要聚焦数学本质,抓住知识间的横向和纵向联系,将复杂问题回归本源,让静态的数学课堂走向动态的学习活动,让学生在数学活动中充分经历操作、想象、推理、验证等一系列数学学习过程,让课堂呈现素养生长的勃勃生机。文章以“三角形三边的关系”一课为例,阐释指向素养生长的教学思考与具体实践,探索从“教材重构”到“活动重建”的有效路径。

[关键词]教材;活动;素养;课堂

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2022)35-0020-04

“三角形三边的关系”属于“图形与几何”板块的内容,是在学生初步认识三角形的基础上继续开展的研究学习活动,目的是使学生进一步加深对三角形特征的理解,掌握三角形的边的重要特征,并灵活利用这一特征解决生活中的实际问题。

一、指向素养生长的教学思考与教材重构

在“三角形三边的关系”的教学中,教师通常根据教材的编排,让学生动手摆一摆、看一看、说一说。学生发现有的小棒能围成三角形,有的围不成。接着,教师利用给定的数据揭示本课的重点:三角形任意两边的和大于第三边。这样直接引出结论,铺垫不足,教学效果不尽如人意。

鉴于此,笔者对教材内容进行重构,以实现思维视角下的整体把握。具体做法如下。

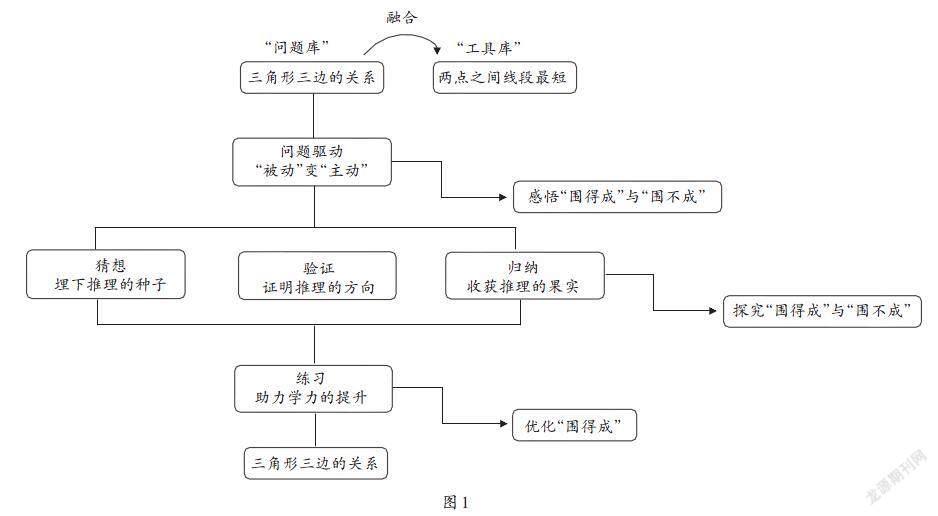

首先,借助“工具库——两点之间线段最短”唤醒学生对三角形三边的关系的认识。以问题驱动为着力点,激发学生探究新知的欲望,让学生从解决问题开始,初步感悟“围得成”和“围不成”。

其次,激发学生主动学习潜能。通过“猜想—验证—归纳”数学活动,将核心问题“三角形三边的关系”贯穿课堂的始终,由浅入深探究“围得成”和“围不成”。

最后,设计具有思维张力的练习。让学生运用所学的知识快速判断所给的数据能不能围成三角形,以练习促进学力提升,使学生能够构建探究三角形三边的关系的方法,优化“围得成”。(如图1)

整节课围绕探索三角形三边的关系展开,设置不同的学习推进点,促进学生表达自己的观点与思考。学生在教师的引导下经历“初悟—深究—思辨”的学习路径,进而形成数学核心素养。

二、促进素养生长的学习活动重建与教学应用

为了促进学生素养的生长,笔者对学习活动进行了系统重建,通过问题导引、任务驱动、活动参与等方式,引领学生充分经历具有挑战性与开放性的学习活动,使学生在活动中强化数学理解,感悟数学思想,积累活动经验。

1.操作辨伪:初步体会“围不成”

核心素养视域下的课堂教学聚焦“图形与几何”知识的特性,强调数学核心概念的理解与认同。因此,教师可以以问题探究的形式抛出问题,引领学生开启对本课知识的学习。

问题:如图2,将左边的三角形的三条边展开,就得到了一条长12米的线段。想一想,把这条线段任意分成三段,是不是都能围成三角形?

笔者让学生小组合作,想一想、剪一剪、摆一摆、说一说。学生将图与算式有机结合,列出了六种可能的情况(如图3)。笔者基于学生认知起点,追加问题,有序推进知识建构,让学生初步掌握知识。

本环节中,笔者依次提出三个问题:“这三条线段能围成三角形吗?我们是怎样进行比较的?这三条线段的长度之间有什么关系?”学生借助图形观察与思考,实现图形与结论的关联,初步感受到:能不能围成三角形和线段的长短有关;围得成三角形时,任意两条线段的长度之和都大于第三条线段的长度。为引导学生深入分析,在抽象算式的过程中理解核心问题,笔者又提出三个问题: “长1米、4米和7米的三条线段,为什么围不成三角形?长3米、4米和5米的三条线段长度之间有什么关系?长2米、4米和6米的三条线段能围成三角形吗?”教师引导学生紧紧围绕问题有序进行探索,以自己围成的图形为素材,用算式分析“围得成”与“围不成”,初步发现三角形三边之间的关系:1+4<7,1+7>4,4+7>1;3+4>5,3+5>4,4+5>3。由此,学生初步猜想:只要有两条线段的长度之和小于第三条线段的长度,这三条线段就围不成三角形。学生用算式进行数据分析,梳理三角形三边的关系,提升了逻辑思维能力,为深入探索知识奠定了基础。

2.推理揭秘:深度理解“围得成”

本环节是整节课的核心环节。培养学生的高阶思维能力,不但要让学生明白“是什么”,而且要让学生明白“为什么”。在第一阶段的学习中,学生已经初步了解了三角形三边的关系的相关结论,此时的教学应逐步爬坡,让学生进一步推理,揭秘“为什么”,引领学生的思维走向高阶,使其对三角形三边的关系的理解从浅显走向深刻。

(1)深入挖掘,探究活动数据

本环节设置了两个教学推进点。第一个是先把12米改写成120分米和1200厘米(如图4),提问:这三条线段能围成三角形吗?三条线段之间又有怎么样的关系?第二个是提问:如果把120分米改写成1200厘米、12000毫米,再将其任意分成三段后围三角形,有多少种不同的围法?

同样长的三条线段,由于单位不同,分成三段的长度组合也不同,提供了多样化的研究数据。用多样化的数据引发多元的“推算—推理—验证”,从特殊到一般,在实现更高层次的抽象与概括的同时不断完善结论。

(2)溯本求源,强化知识本质

数学教学既要溯源而上,揭示知识从何处来,又要顺势而下,抵近知识本质。在此环节中,教师将学生的课堂生成转化为教学素材,紧扣三角形三边的关系这一核心,围绕一个观察点和一个研究点,凸显知识本质,促进学生对知识的深度理解。

觀察点在于“围得成”与“围不成”。先把12米改写成120分米,再把长120分米的线段任意分成三段,就多了许多分法,分得的线段是否符合之前的猜想呢?“(30,89,1)这三条线段能围成三角形吗?这三条线段之间有怎样的关系?(30,88,2)能围成三角形吗?列出算式。(30,60,30)这组线段为什么围不成三角形?”笔者借助动态演示,通过一系列问题驱动学生用算式来辨别三条线段能否围成三角形,给学生提供了丰富的想象空间,让他们直观感知“围得成”与“围不成”。

同时,引发一个研究点:辨析“围得成”与“围不成”。笔者引导学生在观看动态演示的过程中思考:“长度由(30,60,30)开始慢慢变化,变为(30,59,31)时(如图5),这三条线段为什么能围成三角形呢?”这一问题成功激发了学生进行深度思考。有學生说是因为在这组线段中,无论是哪两条边的长度之和都比第三条边的长度大。学生带着这样的认识,继续探索(30,58,32)、(30,57,33)、(30,59,31)……(30,30,60)(如图6)。这时,又回到了“围不成”的情况。学生渐渐领悟到:只要任意两条边的长度之和大于第三边,就能围成三角形。此外,学生加深了对三角形三边关系的理解,真切体会了“围得成”与“围不成”的区别与联系。

笔者在突破教学难点时注重推理揭秘,引领学生层层深入,深挖知识内涵,直抵知识本质,使学生不断经历“围得成”与“围不成”的转换过程,提升思维能力。

3.思辨生成:精准把握“围得成”与“围不成”

本环节既有学生的“思”——思考知识体系的构建,又有学生的“辨”——运用结论进行辨析,优化判别方法。

(1)凸显知识延伸的一致性

笔者提问:“用a、b、c分别表示三角形三条边的长度,它们之间有什么关系?”学生根据已有的学习经验脱口而出:“三角形任意两条边的长度之和大于第三边的长度。”这时,笔者基于结构化、整体性的意识与思维,利用知识间的联系顺势而导,引领学生聚焦到“两点之间线段最短”上(如图7),体会两者的一致性。

(2)强化深度理解的优越性

练习是巩固学习成果的重要手段,也是构建知识系统的重要一环。笔者利用已有的教学资源做了一个有机整合,设置了一定量的练习(如图8),既包括知识的巩固,又包括方法的灵活应用和逐步优化,以促进学生思维碰撞。

判断下面三条线段能否围成三角形。(在□里画“√”)

这个看似简单的问题,却包含着数学思维的进阶。学生在理解并运用结论的基础上,快速优化方法,即只需要比较较短的两条线段的长度之和是否大于最长的线段即可,从而提升了学习力。

三、深化素养生长的习题拓展与持续发展

数学学习是一个循序渐进、主动建构,不断扩充与完善知识体系的过程。适度进行习题拓展有助于延伸知识点,促进思维爬坡,提升解决问题的能力。对三角形三边的关系的理解属于数学知识理解的基本范畴。教学需要超越知识,学生只有理解了“为什么”,才能触及数学知识的本质。

拓展性练习:用一根长12米的篱笆一面靠墙围一块三角形菜地,墙长6米(如图9),有多少种不同的围法?(取整厘米数)

这是一个富有挑战性的问题。教学中,笔者抓住学生讨论过程中出现的两个疑问引导学生深入探究。疑问一:怎么运用三角形三边的关系解题?要解决这一疑问,需要学生感悟所学的知识,既要实现知识之间的融合,又要掌握将生活问题转化为数学问题的方法。笔者以素养的生长为出发点,让学生经历数学知识“再发现—再创造”的过程,真正提升学生的学习能力。疑问二:如何采用有效的方法来解答?笔者认为,一方面,教师要启发学生厘清问题,从所学知识着手,将问题纳入已有的知识框架,注重数学知识的建构与创造,实现学生认知结构的扩充与生长;另一方面,教师要鼓励学生分小组合作,用好已有的材料,进行多路径辨析,并相互交流。学生经过尝试和思辨后找到解决这类问题的一般方法,即一一列举法(如图10)。用一一列举法既能完整地列举出所有符合条件的情况,又能帮助学生养成全面思考的习惯。另外,学生在对每一种情况都进行辨析的过程中,还能养成严谨的学习习惯,从而提高数学核心素养。

拓展练习的设计需要考虑学生对新知识的整体理解与感悟,素材及问题共同指向学生的素养生长。同时,学生生成性资源的展示与交流,也会促使学生进一步打开思路,加深理解,强化认识,并掌握解决一类问题的基本方法,形成基本技能。这既是数学知识的迁移,也是数学技能的提升,为学生今后数学学习的可持续性发展奠定坚实的基础。

(责编吴美玲)