四川岷山小麂的种群性比、社会结构和活动节律

2022-03-03陈尔骏官天培李晟

陈尔骏 官天培 李晟*

(1 北京大学生命科学学院,北京 100871)(2 西南民族大学青藏高原研究院,成都 610225)

性比是描述动物种群的重要参数,与年龄结构、出生率等其他种群参数和物种的婚配制度、性成熟年龄等生活史特征共同决定了动物种群的动态变化与发展方向。同时,动物种群的社会结构也对种群数量的动态变化具有重要影响。有蹄类动物种群内的社会结构常以集群方式为其外在表现,类型多样且具有较大的时空动态变化。集群生活可以增加动物个体存活、觅食和发现配偶的机会,集群行为可以反映动物应对威胁和资源的响应,是动物社会结构的重要体现(尚玉昌,2005;刘明星等,2021)。此外,动物的日活动节律指动物在一天中不同时间的活动强度及其变化规律,是动物行为研究中的重要内容(赵联军等,2020)。动物的日活动节律受遗传、性别、生理状况、繁殖状况、社群组成、种间相互作用、气温、光照等多方面的影响,了解动物在不同情况下的日活动节律,有助于分析动物对环境的适应策略及其对生境的偏好选择(鲁庆彬等,2007;赵联军等,2020)。

麂属(Muntiacus) 隶属于鹿科(Cervidae) 麂亚科(Muntiacinae),是广泛分布于东亚、东南亚、南亚部分亚热带与热带地区的中小型食草动物,具有较高的物种多样性(徐龙辉等,1988)。在中国有记录的麂属动物包括小麂(Muntiacus reevesi)、赤麂(M. vaginalis)、黑麂(M. crinifrons)、贡山麂(M. gongshanensis) 和菲氏麂(M. feae),其中小麂、黑麂、贡山麂为中国特有种(黄玲等,2012;蒋志刚等,2017;刘少英等,2020;魏辅文等,2021)。在中国分布的麂属物种中,小麂是分布范围最广的物种,见于中国大陆秦淮线以南的华东、华中、华南、西南地区以及台湾岛(Timmins and Chan,2016;刘少英等,2020)。近年的研究显示,在华东等地区的亚热带森林中,小麂已成为丰度最高的优势食草动物(陈声文等,2016;程樟峰等,2016)。小麂以多种野生植物、菌类为食,其食物中各类种子果实的出现率达30%,是亚热带森林中植物种子传播的重要媒介(盛和林和王培潮,1976)。同时,小麂也是多种食肉动物的关键猎物,豹(Panthera pardus)、豺(Cuon alpinus) 等大型食肉动物和黄喉貂(Martes flavigula)、金猫(Catopuma temminckii)等中小型食肉动物均捕食小麂(盛和林和王培潮,1976;刘少英等,2020),说明其在森林生态系统的食物网中具有重要的生态功能。

目前野生小麂的研究内容主要涉及行为习性(官天培等,2015)、活动节律(粟海军等,2018;孙佳欣等,2018)、生境选择(鲁庆彬等,2007)、种群评估与种群结构(任鹏等,2017;余建平等,2017) 等方面。小麂在我国西南地区亦广泛分布,在多地均为当地野生有蹄类中最常见的物种之一(李晟等,2016;粟海军等,2018;孙佳欣等,2018)。此前对小麂的研究多在华东与华南地区开展,对于生活在西南地区海拔较高的山地森林生境中的小麂,研究相对较少,尤其是对其野生种群中的性别比例、社会结构、行为模式等基本生物学和生活史信息缺乏了解。

岷山山系(以下简称岷山) 是从甘肃省西南部延伸至四川省北部的褶皱山脉,呈西北至东南走向,地处小麂分布区北缘。小麂是岷山中低海拔段内常见的小型食草动物,在岷山的森林生态系统中具有重要作用(李晟等,2016,2020)。小麂适应能力强,繁殖力较高,在生态恢复、野生动物管理中具有指示意义,了解其种群性比、社会结构等信息是未来野生动物种群管理和保护的必备基础数据。

对于大中型野生兽类,传统的调查与研究方法有直接观察法、痕迹估计法、猎捕检查法等,这些方法需要人员直接参与野生动物的追踪、观察以及捕捉,野外工作难度较大且数据量较少,而且对动物的干扰较大,不利于观察动物在自然状态下的活动。近20 年来,红外相机监测技术快速发展并得到广泛应用,目前已成为大中型兽类与地栖鸟类野外研究与监测中最有效的方法之一(李勤等,2013;肖治术等,2014;李晟,2020)。红外相机技术由于放置隐蔽,对动物的干扰很小,所以非常适合调查活动隐秘、警惕性高的动物(李勤等,2013;李晟等,2014)。同时,红外相机在野外可以全天24 h 长期不间断工作,能够获取大量的数据,覆盖不同的季节,很适合用于分析动物的社会结构、活动节律与时间分配(李勤等,2013;李晟等,2014),并已在雉类(Liet al.,2010a;赵联军等,2020)、有蹄类(孙佳欣等,2018)、食肉类(Buet al.,2016)等多个物种中得到广泛应用。本研究基于岷山地区2011—2020 年大范围红外相机调查所获得的小麂活动记录,统计了该区域内小麂种群中的性别比例与集群模式,探讨了该物种的社会结构、社会行为和婚配制度。根据幼体及雌雄对出现的季节特征,探究了小麂繁殖的季节性,并按照春、夏、秋、冬4个季节的划分,分别对小麂的日活动节律及其季节性差异进行分析。本研究为进一步量化评估小麂野生种群的性比等参数、分析环境因素对小麂活动节律的影响及其生境偏好提供了基础,为有蹄类野生动物种群的保护与管理提供了数据支持。

1 研究方法

1.1 研究地点

岷山由甘肃南部向西南方向延伸,经四川省阿坝藏族自治州、青川县、平武县、北川县等沿西南方向直抵都江堰的龙溪虹口,是大熊猫(Ai‐luropoda melanoleuca)、川金丝猴(Rhinopithecus roxellana)、扭角羚(Budorcas taxicolor) 等珍稀濒危野生动物的主要分布区之一。岷山山脊海拔4 000 ~ 4 500 m,主峰雪宝顶海拔5 588 m。岷山海拔跨度大、地形复杂,随着海拔的上升植被垂直分带明显,植被类型丰富多样,分布有丰富的野生有蹄类物种,包括野猪(Sus scrofa)、林麝(Moschus berezovskii)、 梅 花 鹿(Cervus nippon)、水鹿(Rusa unicolor)、毛冠鹿(Elaphodus cephalo‐phus)、小麂、扭角羚、中华鬣羚(Capricornis mil‐needwardsii)、中华斑羚(Naemorhedus griseus)、岩羊(Pseudois nayaur) 等(李晟等,2020)。小麂是岷山地区唯一的麂属物种,在该区域的多个自然保护地内广泛分布(孙佳欣等,2018;李晟等,2020)。

1.2 数据来源

本研究的数据来源于2011—2020 年岷山地区6 个自然保护区的红外相机监测数据,包括九寨沟国家级自然保护区、唐家河国家级自然保护区、老河沟自然保护区、小河沟省级自然保护区、王朗国家级自然保护区、雪宝顶国家级自然保护区(图1,李晟等,2020)。在每个自然保护区,根据保护区的边界范围,借助地理信息系统(GIS),建立覆盖每个保护区的标准公里网格(1 km×1 km网格)参考系,以公里网格为红外相机布设的调查单元,在保护区全域或抽选出的调查样区的每个网格内布设1 ~ 2 台红外相机(主要型号为猎科Ltl-6210 和易安卫士L710,此外包括少量Reconyx PC900 与PC850),开展针对大中型哺乳动物和地栖鸟类的调查与监测工作(李晟等,2020;赵联军等,2020)。

图1 四川岷山6个自然保护区的红外相机调查点分布.TJH:唐家河;LHG:老河沟;JZG:九寨沟;WL:王朗;XHG:小河沟;XBD:雪宝顶Fig. 1 The camera-trapping survey stations in the six nature reserves in Minshan Mountains,Sichuan Province,China. TJH:Tangjiahe;LHG:Lao‐hegou;JZG:Jiuzhaigou;WL:Wanglang;XHG:Xiaohegou;XBD:Xuebaoding

相机的布设位点由野外工作人员根据地形、动物活动痕迹等实地情况选择。研究区域内海拔跨度与地形起伏较大,为尽量保证不同相机位点之间数据的独立性,同一调查周期内布设的调查位点之间的水平投影距离保持在500~1 000 m,最近不小于300 m。每个位点布设相机的位置与动物预期出现的位置间距控制在1~3 m,不超过5 m。相机固定在树干等牢固的固着物上,距离地面高度40~100 cm,朝向与兽径走向呈小于45°的夹角(李晟等,2020)。对每个调查位点的实地情况进行记录,填入红外相机监测野外记录表,包括红外相机布设记录、地形、植被、动物痕迹、干扰和备注(李晟等,2020)。

1.3 数据处理与分析

对收集到的红外相机数据进行判读和物种鉴别,并将其分为以下7类:兽类、鸟类、家畜、工作人员、其他人员、空拍和其他。单台相机连续工作24 h定义为1个有效相机工作日,以此作为衡量红外相机野外工作量的单位;全部调查位点的有效工作量加和记为总工作量(李晟等,2020)。对独立有效探测的定义为:单个位点上30 min 内同一物种的相邻照片,记为1次独立有效探测;如果30 min 后再次拍到的相同物种,则记为新的1 次独立有效探测;拍摄到的物种是否为同一个体不影响独立有效探测的判断(赵联军等,2020)。基于历年的红外相机数据,对数据库中小麂的独立有效探测进行逐条复核,根据每次探测拍摄到的所有照片和视频,记录该次探测中记录到小麂的个体总数、年龄阶段(成体、幼体)、性别以及集群模式。

1.3.1 性别判断

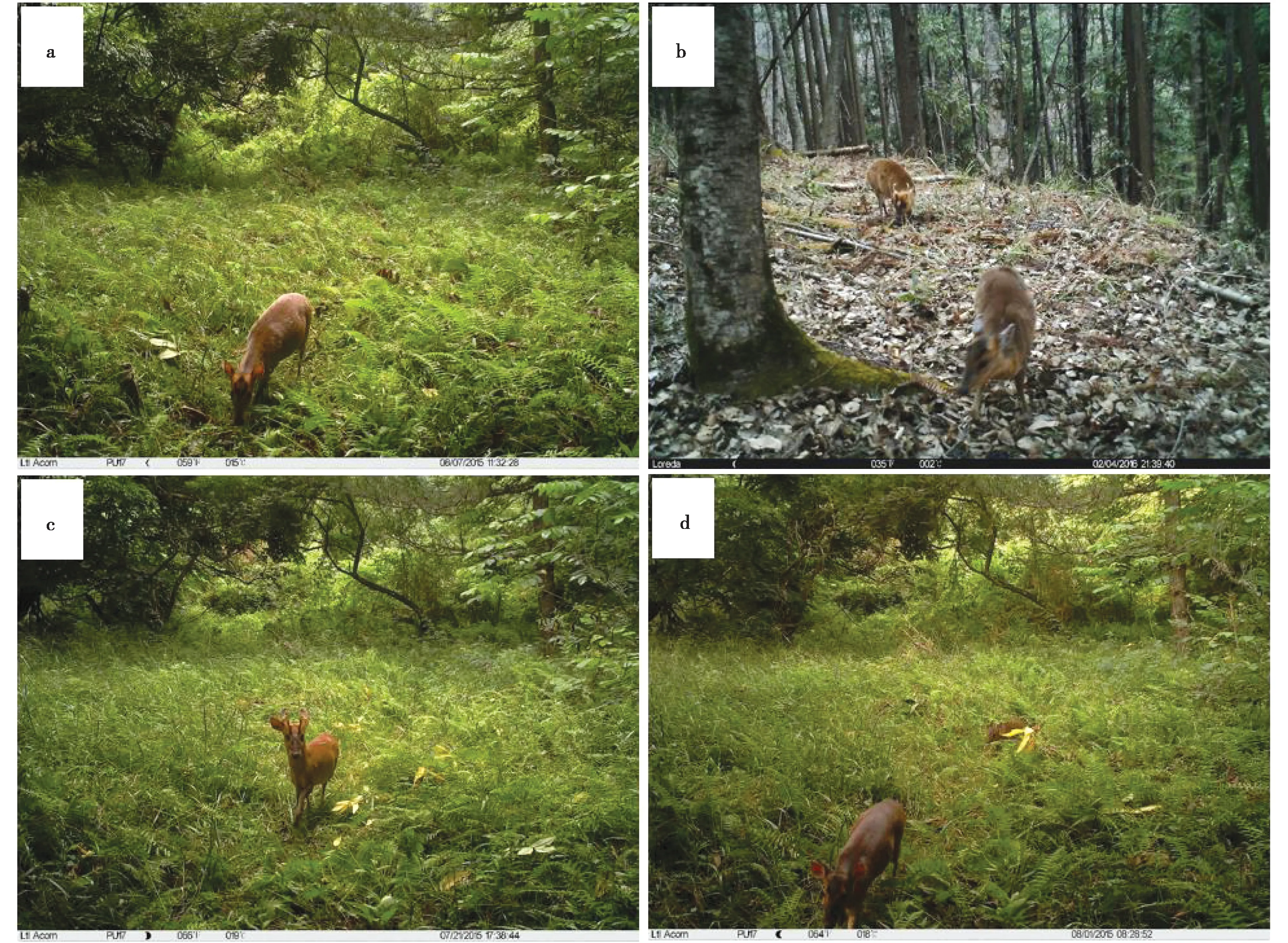

判断小麂成体性别的主要依据为头部斑纹和是否有角(图2)。雌性成体无角,额部具黑色盾牌形斑块;雄性头部具一对短角,额部至吻鼻部上方具黑色V 形斑纹(刘少英等,2020)。对1 次独立探测中的成年雌性和雄性个体计数时,如果有1 个或以上个体的性别无法判断,则该次探测的全部个体不参与计数。幼体和亚成体小麂难以通过照片判断性别,故在这部分研究中不对其进行计数。

图2 小麂成年雌雄个体与典型集群模式. a:独居成年雌性;b:雌雄对;c:独居成年雄性;d:母幼群Fig. 2 Adult female and male individuals and typical group types of Reeves’muntjac (Muntiacus reevesi). a: Solitary adult female; b:Adult fe‐male-male pair;c:Solitary adult male;d:Doe-fawn group

1.3.2 集群模式

核查每一次小麂独立有效探测,对该次探测中红外相机拍摄到的全部照片和视频进行逐份判读,确定该次探测中所记录到的全部小麂个体的总数、性别组成以及是否存在幼体或亚成体,对其所属集群模式进行归类。

1.3.3 日活动节律分析

提取每次小麂独立有效探测的实际拍摄时间,基于核密度估算(Kernel-density estimation) 的方法建立日活动节律模型(Ridout and Linkie,2009;Mer‐edith and Ridout,2016)。该方法假设动物在特定时间内被红外相机拍摄的频率与其活动强度成正比,每次独立拍摄均为独立事件,是对其在一天特定时间间隔内被红外相机拍摄到的概率分布的随机采样;上述分布的概率密度函数即可认为是该物种的活动节律(Ridout and Linkie,2009;朱博伟等,2019)。核密度函数公式为:

式中Kv为von Mises 分布的概率密度函数,d(x,xi)为任意一点与样本量i之间的角度距离(Ridout and Linkie,2009;朱博伟等,2019)。

依据研究区域的季节特征,把全年划分为春(3—5 月)、夏(6—8 月)、秋(9—11 月)、冬(12 月至次年2 月) 4 个自然季节,分别建立各个季节内小麂的日活动节律模型,以及其全年整体、成年雌性、成年雄性个体各自的日活动节律模型。对日活动节律的分析采用R 3.4 的“overlap”程序包完成(Meredith and Ridout,2016)。

2 结果

2011—2020 年,在岷山山脉的6 个自然保护区中共使用304 台红外相机开展调查,相机工作覆盖了全部季节与1—12 月全部月份;除去部分位点上由于相机丢失或故障损坏未采集到有效数据之外,共回收726 个有效调查位点的数据(图1,表1)。在这726 个有效位点上,相机总有效工作量为75 320 个相机日,平均每个位点上的有效工作时长为104 个相机日(表1);记录到小麂的位点共有133 个,共拍摄到小麂照片与视频20 236 份,独立探测1 903 次(表1)。

表1 岷山地区6个自然保护区2011—2020年红外相机调查工作量与小麂记录Table 1 Camera-trapping survey efforts and records of Reeves’muntjac(Muntiacus reevesi)in the six nature reserves in Minshan Mountains,2011–2020

2.1 种群性比

在本次研究中,共获得小麂独立探测1 903 次,其中可识别个体性别的有1 465 次,成年雌性与成年雄性的探测次数分别为850 次和753 次,雌雄比为1.13∶1。

2.2 集群模式

根据单次探测中所有小麂个体的性别与年龄组成,共记录到8类集群模式。其中单只(独居)的比例最高,占全部独立探测的91.97%;其次是雌雄对,占比为6.15%;再次是母幼群,占比为0.80%;其余集群模式占比均较低,分别为父幼群0.23%, 双 雌0.28%, 双 雄0.17%, 家 庭 群0.28%,单雄双雌0.11% (表2)。在所有拍摄到幼体的记录中,均为单只幼体,未观察到窝仔数大于1 的情况。

表2 岷山地区红外相机调查中记录到的小麂集群模式Table 2 Group types of Reeves’muntjac(Muntiacus reevesi)recorded during the camera-trapping survey in Minshan Mountains

2.3 繁殖季节性

小麂幼体和雌雄对在不同月份出现频率的对比结果显示,幼体与雌雄对的月频率分布相似:4—6 月出现1 个记录高峰,后8—10 月有1 个更为明显的记录高峰(图3)。除了2 月、3 月和6 月,幼体在其余月份均有记录;除了3 月和7 月,雌雄对在其余月份均有分布,与幼体的记录规律相似。结果表明,岷山地区的小麂全年均可繁殖,但存在较为明显的季节性:夏秋季8—10月为幼仔出生的最高峰,而春季4—5月为次高峰。

图3 岷山地区野生小麂种群中幼体(a)和雌雄对(b)分布月份频次Fig. 3 Monthly frequency of fawns (a)and adult male-female pairs(b)recorded within the wild population of Reeves’muntjac (Muntiacus reeve‐si)in Minshan Mountains

2.4 活动节律

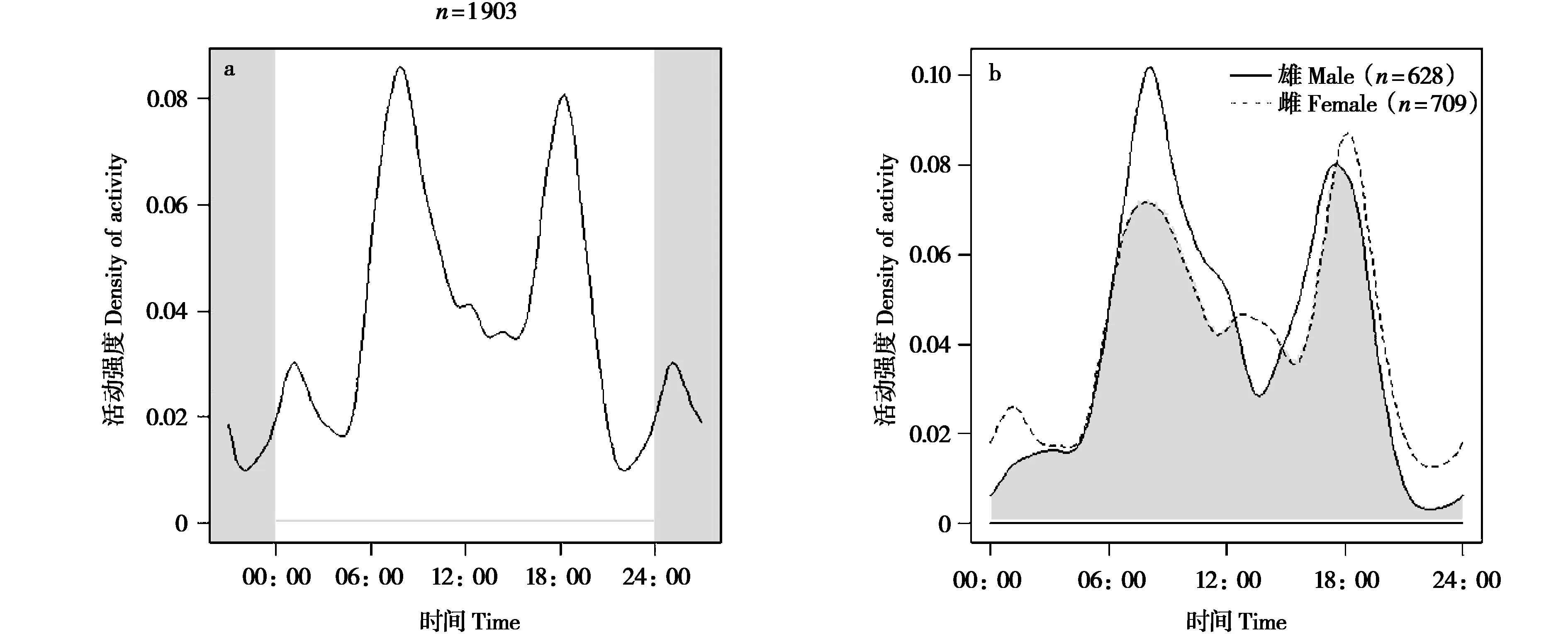

基于小麂的1 903 次独立探测,绘制出该物种全年的活动节律曲线(图4a)。结果显示,小麂的日活动模式为双峰型:07:00—09:00和17: 00—18: 00 有明显活动高峰,表现为明显的晨昏活动习性;除此之外,00: 00—02: 00 还有一个强度相对较低的活跃期。对独居小麂的独立探测进行分析,发现雌性和雄性个体的日活动节律重叠程度较高(Δ= 0.88; 95% CI: 0.84 ~ 0.92),且均为明显的双峰型,两个峰值对应的时间相近;相较而言,雌性在夜间和中午的活动强度高于雄性,而雄性在日出前后的活动强度高于雌性(图4b)。

图4 岷山地区小麂全年日活动节律分布(a)与雌雄独居个体的日活动节律分布(b)Fig. 4 Daily activity patterns of Reeves’muntjac (Muntiacus reevesi) across the year (a) and overlap between solitary males and females (b) in Minshan Mountains

不同季节,小麂的日活动节律呈现一定差异(图5)。春季的活动高峰出现在06: 00—08: 00 和17: 00—19: 00 (图5a),且两峰之间低谷较浅;夏季的活动高峰出现在07: 00—09: 00 和18: 00—20: 00 (图5b),早峰峰值明显高于晚峰;秋季的活动高峰出现在07: 00—09: 00 和17: 00—18: 00(图5c);冬季的活动高峰出现在08: 00—10: 00 和17: 00—19: 00 (图5d),晚峰峰值明显高于早峰。除春季以外,其他3个季节均在凌晨前后存在一个不明显的相对活跃期。

图5 岷山地区小麂四季日活动节律分布.a:春季;b:夏季;c:秋季;d:冬季Fig. 5 Seasonal variations of daily activity patterns of Reeves’muntjac (Muntiacus reevesi) in Minshan Mountains. a: Spring; b: Summer; c:Au‐tumn;d:Winter

3 讨论

目前,我国已经建立十多个区域性或全国性的红外相机监测网络,野外工作的红外相机总数据估算超过5万台,积累了大量的野生动物记录与数据(李晟,2020)。在本研究中,小麂并不是岷山地区红外相机调查与监测中的主要目标物种,而是旗舰物种大熊猫的同域分布物种(Liet al.,2010b),在该区域性监测网络中其记录通常被作为目标物种之外的“兼捕(by-catch)”记录。但是,红外相机网络的长期积累,为深入探究该物种的种群结构、生态习性提供了大量可用的数据。本研究的实践表明,红外相机监测网络所产生的数据集,对于各种非旗舰物种来说具有很高的开展深入数据挖掘的潜力;不同的保护地之间与红外相机监测平台之间,应进一步加强信息交流与数据分享,为大量非旗舰物种的生物学与生态学研究提供坚实的数据基础(McSheaet al.,2020)。

在基于红外相机数据对动物物种的性别比例和集群模式进行研究的过程中,需要考虑到该技术的局限性和可能由此引入的偏差。首先,受红外相机触发原理以及相机监控角度和范围的影响,在该类研究中,有可能高估独居类型(独居个体)所占的比例。这是因为当多只动物组成的群体触发红外相机拍摄时,群体中的一些个体可能处于相机拍摄区域以外(例如从相机后方经过),或由于相机连拍的间隔过长导致只能拍摄到集群中的第1只个体,而漏掉了其后跟随的其他个体。在这些情况下,原本为集群活动的记录可能会被误判为独居个体。其次,如果不同性别个体的活动强度或行为存在较大差别,那么红外相机对不同性别个体的拍摄率也将随之出现变化。例如,对于血雉(Ithaginis cruentus) 等繁殖期雌、雄个体具有明显行为差异与不同分工的物种,红外相机记录有可能高估频繁进行领域巡视的雄性个体的比例,而低估投入大量时间隐蔽孵卵的雌性个体的比例(Liet al.,2010a)。再则,本研究把多年数据合并汇总分析,主要是因为单年份的小麂探测数样本量过小,难以进行有效分析。因此,在本研究中我们假设该区域内小麂种群的性比、社会结构在调查开展的历年中不存在较大的年际波动;而这一假设在实际情况中是否成立,以及如果不成立,会在多大程度上引起结果的偏差,仍缺乏充足的数据或信息来进行检验或判断。今后,为了更深入和准确地评估所研究物种的种群参数的年际变化与长期动态,研究人员可以考虑在研究区域内增大监测强度,增加红外相机布设数量,并开展常年、持续的数据收集。

整体而言,关于野生小麂种群性比的研究较少。本研究记录到岷山地区小麂种群的雌雄性比为1.13∶1。华东地区浙江古田山自然保护区的小麂种群调查中,基于粪便DNA 样品SRY基因进行性别鉴定,总样本量为基于8个微卫星位点进行基因型分型所识别出的177只小麂个体,估算得到该地小麂种群的季节间平均雌雄性比1.17∶1,周年雌雄性比为1.11∶1 (任鹏等,2017;余建平等,2017)。虽然这两项研究(分子生物学) 与本研究(红外相机)采用的方法与技术路线迥异,但研究结果中所得到的小麂种群雌雄性比与本研究的结果相近。因此,我们推测该物种在不同地区的种群中性别比例可能较为稳定,而该推测是否成立,还有待其他地区针对小麂野生种群性别比例和种群结构的后续研究进一步探究和证实。同时,基于粪便DNA 的已有研究显示,小麂的婚配制度类似于赤麂,是被称为“检查或搜索策略”的一雄多雌制(任鹏等,2017)。本研究中对小麂社会结构的记录结果显示小麂有多种集群模式,以单只为主,有少量雌雄对,以及占比更少的其他集群类型。这样的社会结构与滕丽微等(2005) 对赤麂的研究结果相似,表明小麂与赤麂可能具有较为相似的社会结构。

在人工饲养条件下,小麂的孕期为6.5~7个月,每胎仅产1 仔;此前的研究认为小麂的繁殖没有季节性,全年均可繁殖(盛和林和王培潮,1976)。本研究的结果显示,岷山地区的小麂亦为全年均可繁殖;但根据红外相机拍摄到的小麂雌雄对和幼仔出现的季节性规律推测,其交配与繁殖存在一定的季节性差异,可能倾向于在春季交配,在秋季产仔。这种季节性是否为岷山地区小麂种群所特有,以及与小麂的其他区域性种群之间的差别,仍有待后续研究的深入探讨。

本研究对小麂日活动节律的分析结果显示,岷山地区小麂的全年日活动节律为双峰型;各个季节的日活动节律模式虽然略有差异,但两个峰都分别出现在08:00 和18:00 左右,表现为明显的晨昏习性。这一模式与此前其他地区小麂日活动节律的研究结果一致(粟海军等,2018;孙佳欣等,2018;戚伟尧等,2020),表明该物种为典型的晨昏活动型动物。偶蹄目食草动物的活动节律受食物资源、天气、温度、繁殖状况等因素影响,形成晨昏习性的原因较为多样(李明富等,2011;孙佳欣等,2018)。首先,日出后气温回升,更适宜食草动物活动;同时,晨昏时的草叶上有露水,可以给动物提供水分补充,能降低其搜寻水源所面临的风险,并且可以回避正午的高温,减少水分散失(原宝东和孔繁繁,2011;孙佳欣等,2018)。在本研究中,冬季小麂的活动早峰后移至09:00 左右,且峰值明显更低,晚峰则更高,表明小麂在冬季清晨的活动可能因日出时间推后、早间气温较低而减弱,从而更偏好于在气温较高的下午至黄昏时活动;而夏季的活动早峰在07:00左右,且明显高于晚峰,表明小麂在夏季更偏好于在凉爽的早晨日出后活动,在黄昏时可能由于气温较高而减弱活动。这一季节性差异与以往在扭角羚等有蹄类物种(李明富等,2011)、血雉等雉类物种(赵联军等,2020) 的日活动节律研究中的发现一致,表明不同季节的气温是影响野生动物日活动节律模式的重要因素。除此之外,雌性与雄性表现出的日活动节律差异,可能与不同性别个体的生活史特征和在抚育后代过程中的角色差别有关,例如成年雌性可能因为需要照顾幼仔,会规避与其他同类相遇,以及为了规避捕食者而倾向于在凌晨和正午活动。

小麂是我国南方分布较广、数量较多的小型食草动物,和与其同域分布的其他兽类可能存在复杂而广泛的种间相互作用。深入了解其种群状况及活动节律,对日后探究各物种间的关系,研究近缘物种的生态位分化等,都有重要的意义,同时对指导自然保护区中动物种群及其栖息地的管理与保护也将有很大的应用价值。

致谢:感谢四川岷山地区各自然保护地、林场众多工作人员在野外调查与数据收集中的贡献与努力!感谢各保护地管理局、各级林业与草原局对调查项目的支持。感谢华盛顿动物园、斯密森尼保护生物学研究所、四川西部自然保护基金会、香港海洋公园保育基金对野外调查、人员培训等多方面的支持。