电影的扩容术

2022-03-03乒乓台

乒乓台

它究竟怎样发生

当另外有人正在吃东西或打开窗户或只是麻木地

向前走

在菲利普·拉金看来,奥登书写痛苦的这几行诗“很像在描绘小说家的技艺”,因为小说家必须把情感与其他事物相联系,不像诗可以超脱地通篇只写爱或悲。时至今日,电影书写者想必也会认同这种说法,因为电影更无法不去描述吃东西、打开窗或麻木地向前走。

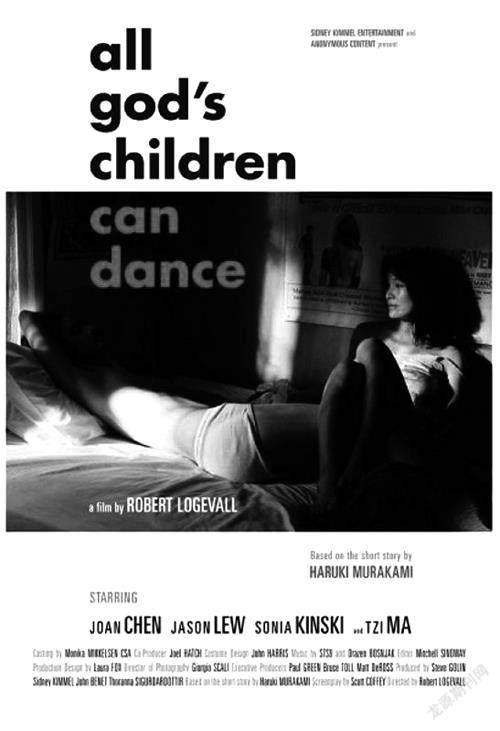

小说家村上春树,写了太多电影人不敢轻易触碰的文本。村上的小说宇宙始于一九七九年,共有十四部长篇和十一部短篇小说集,但改编的频次、效果与著作之丰盛极不匹配,至今只有几部小作品被翻拍成了电影。一九八二年大森一树翻拍了火爆一时的《且听风吟》,如今再看,相比于可以永葆青春的文字,影像语言显然会加速老化。二○○四年市川准依据短篇集《莱辛顿的幽灵》中的一篇,拍出了湿润、美丽而晦涩的《东尼泷谷》,特意选了尾形一成扮出酷似村上的形象,用大段旁白念诵小说原文,虽有宫泽理惠的美艳加持,还有坂本龙一的配乐撑住场面,但终究是小众文艺片。二○○七年美国导演Robert Logevall用Scott Coffey改编的剧本拍了《神的孩子全跳舞》,陈冲饰演男主的母亲,复杂而微妙的情绪浸没在异国场景中,没看过原著的观众略感摸不着头脑,事实上,看过原著的观众只不过提前明白了一点:这是个不以剧情为重的情绪化的故事。二○一○年越南导演陈英雄亲自操刀改编,拍了《挪威的森林》,全明星阵容和唯美的画面确保了水准,获得当年威尼斯电影节金狮奖提名。二○一八年韩国导演李沧东翻拍了短篇小说《烧仓房》,做了大幅度改写,《燃烧》立意深邃,获得当年戛纳电影节金棕榈奖提名、美国国家评论协会奖等众多殊荣。很多人觉得这部电影的成功证明了村上小说里不明就里的情节是可以被影像化的,甚至可以被提升到社会批判的层面。到了这时,全世界人都知道了村上每年陪跑诺贝尔文学奖,他也确实获得了不同国家的电影人的关注。直到二○二一年,村上才再次得到本国电影人的关注,滨口龙介翻拍的《驾驶我的车》获得了戛纳电影节主竞赛最佳编剧奖、金棕榈奖提名。

电影《神的孩子全跳舞》海报,2007

电影人滨口龙介,拍了当代电影人不太敢拍的一些作品。这位出生于一九七八年的导演在二○一○年后于欧洲各大电影节崭露头角,最近三年神速推出三部力作,成为日本乃至亚洲上升最快、最值得被关注的中生代导演之一。

滨口一出手就有电影书写者的自觉和能力。他和文学的关系相当密切,早期就在学校翻拍了斯坦尼斯瓦夫·莱姆的《索拉里斯》,入围二○一八年戛纳电影节主竞赛单元的《夜以继日》也改编自柴崎友香的爱情小说。但面对电影节记者的追问,滨口又特别强调了自己的电影没有文学性,“文字只是导演用来促使演员给出反应的一种方式而已。我从来没有试图在我的电影、甚至在对话中表达文学感”。他还告诉记者:“我给村上春树写信,解释我将如何改编和拓展这本书的情节,我告诉他,文本本身是不可能变成电影的,但是小说的文字可以引发演员的情绪,帮助他们理解这个故事、演绎情景,仅此而已。我认为我的作品是小说文字和演员表演交融之后的产物,只有这样,我才能获得灵魂的表达,这种表达可以追溯到文学的情感中。但除此之外,我认为电影和文学是两种截然不同的媒介,它们的创作過程完全不同。”

四十年来,村上的人物大多是钝感和敏感的结合体,其共性塑定了村上的风格,他们多半没有丰富的表情,看似温顺,不会争强好胜,没有过激偏见,礼仪周到,温柔而被动,寡淡而中庸,会在车、酒、唱片之类的物事上有所执着,但终究是小世界里的美好。他们的欲望符合自然逻辑,既不会失调,也不会失控。而这似乎正是滨口龙介对理想演员的要求,借用滨口影片的名字,实在是一种“偶然与巧合”。

滨口对演员的要求很特别:不要有表演痕迹,念台词要不带感情。滨口说他这是学了法国导演让·雷诺阿的做法。再往前追溯到一九六六年,苏珊·桑塔格专门阐释过罗伯特·布列松的电影有“去表演化”的冷漠美学,布列松想要实现一种影像和声音的书写,旨在将电影从戏剧中解放出来,而不是惯常认为的电影就是“戏剧+摄影”。再往前,《电影手册》在二十世纪五十年代首次界定了“作者电影”:这种电影理论始于法国新浪潮时期,是对好莱坞制片人体系的电影工业体制的反抗,强调电影和文学、音乐、绘画一样,应该有作者本人的风格和特质;作者电影的导演是创作者,拥有对剧本、剪辑、摄影和表演的主控权,是电影书写者。画家出身的布列松甚至把演员称为“模特”,以期电影也能像哲学或其他艺术形式一样,对精神世界进行精确和超越性的深层思索。

这种电影叙事策略源远流长,除了布列松、哈内克,集大成者实为小津安二郎,到了二十一世纪,又被滨口龙介继承并阐发了—在二○一五年的《欢乐时光》中,他让年轻女作家面无表情地当众朗诵一整篇小说,时长二十分钟,之后还有十五分钟的现场对谈(全片长达五小时十七分钟);在二○二一年的《偶然与想象》中,他让第二个故事里的女主角面对男作家朗读了一段极具情色感染力的男性自白……长时间的冷漠声调和文本内涵的冲击力构成离心力,剥除表情和动作的念白带来AI式的声效,应验了布莱希特的间离理论所能达到的陌生化效果。毫无疑问,滨口给这一代观众带去了新鲜的视听感受,哪怕这并不是他新鲜的原创。由此倒要感慨的是:这一代观众被好莱坞电影洗脑得太深了吧?当我们把好莱坞金牌编剧阿伦·索金的高密度台词视为主流,把演员们夸张的表情、飞速背台词的能力定义为演技后,看滨口的电影当然觉得耳目一新了!

表演不是情感的出口,故事才是。所以,滨口决意以现实的逻辑来逐步构建荒诞,而不仰仗表演,他在书写电影时,特别在意故事的内核、情节的走向、人物的精神。除了剧本,他还会给演员们副剧本—写的是电影里不会讲述到的人物前史或情节,以便演员更好地去理解人物。

《驾驶我的车》开始时很村上,结束时却非常滨口。

对黄色敞篷萨博、车里的卡带的描写都有恋物倾向,极其村上。篇名取自披头士的同名歌曲,也极其村上。一开篇,出现白内障症状又因酒后驾车被吊销了驾驶证的家福要物色一位专属司机,修理厂老板推荐了渡利,“态度生硬,沉默寡言,没命地抽烟……不是让人觉得可爱的女孩……几乎没有笑容……可能有点儿丑”,但“驾驶技术毫无问题”。渡利的解释是:“我是在北海道山里边长大的。十五六岁就开车。那是没车就没法生活的地方……道路一年差不多有一半时间是冻着的。开车技术想不好也难。”后来,她提到母亲是酒后开车撞在树上死掉的。

电影《欢乐时光》剧照,2015

家福是演员,这段时间要排练舞台剧《万尼亚舅舅》。渡利负责接送。家福总是在去程听磁带、背台词,归程听贝多芬。他甚至可以无视她的存在,“他中意这个女孩顺畅而又精确的车技,不多嘴多舌不表露感情这点也合他的意”。

渡利当司机后,家福想念亡妻的次数变多了。妻是“正统风格的美女演员”,因病辞世。他一直很爱她。但她有过四个情人,都是和她配戏的年轻男演员。他一直没问她为什么这么做。他的人生原则是:知胜于无知,不管带来多么剧烈的痛苦,人只有通过知道才能坚强起来。但他问不出口,幸好他是演员,便在日常中怀揣秘密和痛苦,“演得极其卖力。一种面对空场的表演”。

渡利二十四岁,这让家福想起夭折的女儿若还活着,也是二十四岁。他还想到,妻的出轨就是失去孩子之后的事情。渡利当司机两个月后,第一次主动开口问家福为什么要当演员,他回答:“表演起来,能够成为自己以外的什么。而表演完后,又能返回自己本身。这让我很高兴。”她又问他为什么没有朋友,家福说最后一个朋友差不多是十年前的事了,“说是类似朋友可能更准确……实不相瞒,他跟我老婆睡了一段时间。他不知道我已经知道”。接下去就是家福回忆和高槻的交往,他们如何在亡妻葬礼上见面,家福如何主动邀请他喝酒聊天,“聊聊内人的往事”。最后,是家福主动切断了和高槻的交往,也放弃了惩罚他的念头。渡利说:“您太太大概并没有为那个人动什么心吧?所以才睡。”小说就结束在这样的车内对话中。

滨口不喜欢用闪回。他认为电影与小说的不同之处在于“作家可以自然地通过倒叙、用过去时来讲述故事。而在电影中,我觉得这是一种愚笨的做法,有点强行解释的意思,并且缺乏灵动感。所以,我倾向于避免使用闪回,专注于用现在的时态拍摄这些场景。我想用其他方式带给观众与‘倒叙’相同的感觉”。

所以,我们在电影一开场就看到了亡妻,音,直立起赤裸的上半身,背景是深蓝色晨曦中的大窗,几分迷离,如同幽灵,开始讲述少女闯入初恋对象的空宅,留下了没开封的卫生棉条,带走了笔筒里一支不会被注意到的铅笔。这时我们发现了两件事:第一,滨口在用现在进行时,音还活着,和家福幸福地生活在一起。第二,滨口不只是翻拍了《驾驶我的车》,还植入了《没有女人的男人们》这部小说集中的另一篇,《山鲁佐德》的女主人公总是在性事后给男主讲故事,讲的正是音在讲述的情节。这个女主人公其貌不扬,担负着给男主人公送补给、提供性服务的职责,但此刻她和美女音合体了。故事里的少女总觉得自己前世是七鳃鳗,一种用吸盘吸附在海底,身体如海草摇曳的生物,吃鳟鱼的方式也很独特。我们还能透过家福电脑上的视频,真真切切地看到这种生物的模样。七鳃鳗成了音的意象,意味着亡妻不再只是家福回忆中的“正统美女”,她开始带有具象的威胁性。

电影《驾驶我的车》海报,2021

这段改写应归功于另一位编剧:大江崇允。滨口对记者说:“我和大江认识十多年了,他在日本的独立电影界非常出名……是我的制片人建议我和他一起创作《驾驶我的车》的剧本。大江的有趣之處在于他对戏剧有很多经验和知识,这是我所欠缺的……虽然他可能只在最终剧本中贡献了大约百分之一,但他提出了几个关键场景,例如以音讲述高中女孩的故事作为影片的开场—这颠倒了这个场景在原作中的顺序。”

既然是现在进行时,出轨的场面也必须直视了。十五分钟时,家福目睹了—借着镜子的反射—音和别人交欢。这其实是小说集中另一篇《木野》中的场景,木野目睹了这一幕,之后没有回家,终结婚姻,接手姨母的酒吧,在东京市中心开始了一段有猫、有蛇、有受虐的情人的神秘生活,是足以收入《东京奇谭录》的那种故事。滨口只是敏锐地截取了这一幕而已,但没有看完《没有女人的男人们》的观众肯定不会发现异样,因为这实在是浑然天成。也许,这多少该归功于小说集的设定,村上在序文中提到书名源自海明威的同名短篇集,并指出:比起主体“Men”,“Without”所带有的欠缺感更重要。村上用这个主题统领了几篇小说,男主的妻子或去世,或劈腿,或消失。滨口显然领会了整本小说集的主旨,“女性的不在场”正是男性恐惧的根源,因为女性的出走或缺席,他们才进行自我思辨,这一行为正是其脆弱的表露。他们看似在寻找或缅怀失去的女人,但真正要寻找的是其自身的完整和存在。

家福的脆弱是有演技的。他在目睹这一幕后默默退出家门,假装不知道。之后遭遇车祸,谈及此事的时机又被延怠了。滨口用了两三次暗示(车里的家福说“有一件事我很在意”,家里的音说“晚上我要和你谈谈”)让我们以为这对夫妻要直面这件事,这和小说迥然不同。紧接着,滨口就让音在家中因脑溢血猝死。这就大大改写了原作中家福的性格和夫妻关系。他本该在日常生活中“表演”不知情的丈夫,现在却只剩了懊恼和悲恸,那份被“表演无知”所压抑的不解和怨怼在情节扩充的同时被缩减了。或者说被合理化了。

滨口的改编是精心策划的,毋庸置疑。在这四十分钟里,不仅将三篇小说捏合起来,让亡者复活,丰满了夫妻间的隔阂始末,还反复引用契诃夫的台词,诸如“二十五年来,他一直在伪装成另一个人”“那个女人所谓的忠诚只是彻头彻尾的谎言”,伴随着磁带里机器人般没有起伏的人声,每一句都对应了家福的内心独白。在电影中拥有生命力的不仅是亡妻,还有契诃夫。象征亡妻的七鳃鳗,象征家福或更具普适性的万尼亚舅舅,叠加交织,构成了这部电影的精神骨骼。

在这四十分钟里,滨口也献上了个人影史上最细腻的性爱场面。西岛秀俊和雾岛丽香的表演可圈可点,尤其是雾岛讲述七鳃鳗故事时的表情如在梦中呓语,深蓝色调的画面如在生死之界、虚实之间。这是人在月之暗面的时刻,和他们在车里、在化妆间和工作间谈笑判若两人,这种被日常掩饰的幽暗心思一旦被放大在镜头里,通常都自带惊悚效果,鬼气森森,难怪有人开玩笑说:滨口是用恐怖片的拍法来拍文艺片,谁让他师从黑泽清呢?

这四十分钟过去后,女一号渡利才出场。小说开篇对于女司机的种种评论足以让二十一世纪的女权主义者掀桌,倒不是说村上缺乏性别平等观念,他一向都站在弱者那边嘛!这段很可能只是直言不讳地写出了根植在大众潜意识中的传统想法:方向盘理应握在男性手中,感情—甚至背叛感情—的主动权也该在男性手中。改变这种想法注定是个漫长的过程,滨口在《欢乐时光》中聚焦的婚恋故事正是体现了这种过程:它正在发生,并让两性双方都备受折磨。他在处理“女司机”的问题上也非常直率:看到家福有所迟疑,渡利直接问道:“因为我是个年轻女人吗?”

红色萨博在同一条路上往返起来,滨口没有用小说里的黄色敞篷车,是因为在自然风光中黄色不够醒目,敞篷车也不利于车内录音。

“这个故事首先从视觉上吸引了我,因为大部分场景都发生在一辆行驶的汽车里,我常常想起文德斯还有阿巴斯的电影,那些发生在汽车内外、瞬息万变的电影对我来说都非常有吸引力……这部电影里最重要的就是这辆车,在这个不稳定的私密封闭空间,我们可以做一些事情,让一些亲密的谈话成为可能。这是我制作这部电影的主要原因之一。也许汽车就是一个特殊的空间,每次家福必须做出重大决定时,他都会待在车里躲避做决定,暂时放下必须承担的责任。”

电影《驾驶我的车》剧照,2021

这时的家福面色凝重,堆积着悲伤,不再像开场时那样有轻松的笑容。他担当戏剧节舞台剧的执导工作,在一群报名者中选中了高槻扮演万尼亚舅舅。这位高槻就和小说中的形象不太一样,更年轻,更意气用事。相应的,两个男人的关系也被改写了。主动提出“喝一杯聊聊”的不再是略有心机的家福,而是高槻。主动点明“我们是爱着同一个女人的男人”的是家福,而非酒水下肚就会倾吐心声的高槻。这个高槻甚至会在谈话进行到关键时突然起身,怒气冲冲地让邻桌把偷拍他的照片删掉。面对这样的高槻,家福甚至不需要去扮演另一个自己,因为心无城府也能应对,还有一点居高临下、教导后辈的姿态。

小说中,家福和高槻的关系极其微妙,不曾有过针对出轨的对质,但维系他们交流的主题仍然是不在场的音。这几乎可以称作村上宇宙中的人物关系的模板:《挪威的森林》里男主和直子的关系建筑于渡边的自杀,《海边的卡夫卡》里的少年出走的动因是看似不在场却以预言形式出现的母亲,《刺杀骑士团长》中的男主也经历了漫长的寻妻……因有前四十分钟的充分铺垫,音不在场却统领一切关系,这一点更能让人信服,丈夫和情人在酒吧清谈、排演话剧时的交流夹杂着不可名状的试探、倾诉和暗中较劲,也似乎更能让人信服。但作为牺牲,小说中的暧昧被抹除殆尽,正面交锋的感觉很强烈。这部电影能让我们反观一点:短篇小说的意蕴空间是由留白建构的。

當高槻第二次(也是最后一次)约家福喝酒聊天时,谈及表演和自信,说“我来这里是为了改变自己”,而家福告诉他,不能自控或许是他当演员的优势,可以臣服于万尼亚舅舅这样的角色,“用屈服来回应文本”。高槻答说,这种“文本对我的质疑,我在音的剧本中也感受过,我来这里就是想再感受一次”。换言之,对戏剧表演的讨论叠加在情爱关系上,滨口让两个男人的关系又加厚、加密了一层:音是他们的第一层纽带,现在又多了一层万尼亚舅舅的束缚。高槻想用家福做联结物,将自己和音继续捆绑起来,这显然出乎家福的意料,也让我们吃了一惊。措手不及的家福突然说起了夭折的女儿,说起遭受打击的音如何用做爱后的呓语写故事。之后又很自然地说起目睹妻子出轨。但镜头没有描写家福的表情,而是正面拍摄高槻一眨不眨的双眼,他问他,为什么不直接和音说?家福给出了小说中完全不可能出现的、确凿的回答:“因为我最害怕的就是失去她,如果她知道我知道了她的秘密,我们的爱情天平就倾斜了。”作为回复和反问,高槻说起前世是七鳃鳗的女孩的故事,家福却惊讶地发现高槻听到了故事的结局:少女遭到小偷的凌辱,愤而反抗,杀死小偷,回家去了,世界看似平静地继续,但实际上变得更险恶了。少女心想:“我必须对自己的所作所为负责,我不能假装什么都没有发生,因为悲剧已经发生了。”

当高槻噙着泪花说出最感人的那段话(“即便深爱,也无法完全了解那个人的内心……如果你真的想去了解一个人,唯一的选择就是先深刻地直视自己的内心”)时,这已然是由电影的书写、演员的创作所构建出的加固版高槻了。

之后的一个多小时里,家福执导演员们排练的过程和方式和滨口本人无异,场景及其生发的人物关系都是滨口的原创,与其说是对村上小说人物的续写,不如更确凿地说是承载了滨口对于电影的一贯态度:借用小说的壳,填满自己的艺术理念。

事实上,滨口的特质并不在于用真实的舞台来表现舞台感,而是在现实日常场景中制造出舞台感—静止的机位,淡漠的念白,稀少到仅存必要的动作。譬如,《偶然与想象》中的第一个故事讲述了女主人公在车里听闺蜜说起最新的恋情(这段就是滨口为拍摄《驾驶我的车》而做的预备功课),知道她爱上了自己的前男友,就径直冲到前男友的办公室去跟他当面对质,司空见惯的玻璃幕墙空间无疑就是一个内心戏拉扯的舞台。同样,《欢乐时光》中每一次群戏也都设置在普通场景里:毫无装饰的展演空间、毫无特色的咖啡店,但内容密集的对话足以吸引观众的精神,哪怕演员们几乎一动不动。在《驾驶我的车》中,滨口最大程度地利用了车这个空间狭小的舞台,“车子的移动,通常也是我们从私人空间去公共空间的工具,不妨说,车具有中介性,完成空间、身份乃至人格的转变。驾驶者和乘坐者的关系也充满隐喻和暗示”。车行的主观镜头在驶入隧道的时候,很难不让人想到进入人体的瞬间,灯光骤变,前景幽深,冲出隧道时骤现的日光或暗夜是天然的转场,制造出自然又强劲的节奏。

车里发生了如此激烈的对白,也推进了渡利和家福的关系。前八十分钟里,渡利的存在感很低,直到她和家福接受策展人的邀请到家里吃饭,后者的妻子就是饰演索尼娅的韩语手语表演者李允秀。她本是舞蹈家,流产后不得不放弃跳舞,继而表演戏剧。她不要求导演特殊照顾自己,“我听得见,看得见,有时我理解的不仅仅是简单的文字,这才是我们排练中最重要的,对吗?”这番话很能解释戏中戏的真谛。滨口让这台话剧有了巴别塔的模样,日语、汉语、英语、韩语和手语的连缀产生出奇妙的化学反应,“用排戏的主线串起整个故事是因为村上的小说本身就有好几个层面,经常有平行的故事,特别是在《世界尽头和冷酷仙境》这类长篇小说中,这次我想借鉴他讲故事的方式。之所以让《万尼亚舅舅》占据重要的位置是因为我想在电影中叠加一个平行的现实,让观众清楚地看到两种想象之间的联系,比如说,万尼亚舅舅的一些台词恰恰就是家福的心声,我想把戏剧和电影并置,影片里的演员也是戏剧中的演员”。

依赖“观看者”去看到“看不見的东西”。这是一种有效的策略。《驾驶我的车》中,无论是多语言还是手语的演绎,都要求观众对无法直接理解/听不见的“语言”去给予敏感,戏剧在舞台上再现了一种内容的意义生成,打破了固有的理解模式,将“主动权”交还给了观众。

允秀的手语利落,目光坚定,是这部电影里最特殊的存在,反照出家福的自我封闭、高槻的轻浮冲动、渡利的木讷寡言。这顿温馨的晚餐似乎还有一个作用:让家福放松下来,有种得到知音的愉悦,也让渡利离开了车,成为主体。归程中,家福和渡利才开始像小说中那样交谈起来,叙事线索看似回到了原著,但话锋一转,滨口让渡利说出了一段凄楚的童年往事:因为单身母亲在风俗行业工作,她必须起早贪黑地开车接送母亲。仅仅两分多钟的独白,铺垫了她和家福可以彼此慰藉的可能性。

彼此熟悉后,家福让渡利做向导,逛逛广岛,她把他带去了自己“喜欢的地方”:回收站,铁爪扔下的垃圾碎片看起来像雪花。在此也简单介绍了广岛最重要的景点:和平纪念公园,原子弹穹顶和纪念碑之间的“和平轴心”。滨口的用意很明显。这部戏本来应该在釜山拍摄,但因疫情影响,不得不限定在国内,选择广岛不仅因为风光秀丽,也因为富有寓意。滨口对记者说:“我曾担心这地方太沉重,但我们日本人既是受害者也是造成伤害的人,现在生活在广岛的百姓也负担着这种沉重感,把这种怪异的平衡感融入电影中也是很有趣的。”事实上,这种立场和村上小说的历史观不谋而合。但广岛不能仅仅作为思想背景强行出镜,滨口又机智地把广岛的话题转向渡利的身世:她为何孤身一人从北海道流落到了广岛?因为母亲死于山体滑坡,家没了,十八岁的她开车独行,离开家乡,开到广岛,车坏了,没钱修,只能打工,别的事都不会做,就去开垃圾车。又是不到三分钟的独白,继续丰满了渡利的形象。两人走到海边抽烟时,家福扔给渡利的打火机已象征了亲密关系:可以互相讲述自己失去了最重要的人的那种关系。

略微放下心中块垒后,家福眼中能看到美好的天气了,连排演都搬到了室外,让渡利也能看到。夜里,渡利听完了高槻和家福在车里的交谈,肯定了高槻的真诚。家福递去一支烟,两人在车里默默抽烟,都把手伸出天窗,让烟散去,只剩无声的默契。

电影拍到这里其实就能结束了,但滨口不肯,故事继续,并且回到了真正的舞台。高槻突然被警察带走了,剧团面临男主演犯案入狱的窘境,也把“无法臣服于万尼亚舅舅”的家福推上了舞台。为了平复心情,家福要求渡利带他去北海道。一个接一个的隧道,似有公路电影的错觉,其实是两个孤独的人疾驰在两条平行的心路上。他懊悔自己没有早点回家救下音。她坦承自己没有去救压在废墟下的母亲。我们对最重要的人,从来都不可能只有一种情绪,不可能只有恨或只有爱。两人在夜路的车里认知了彼此的相同,以及,自己不是孤单的。

驱车抵达山中废墟后,渡利才讲出了故事的最后一部分:母亲沉迷酒精后会对女儿施家暴,施暴后就会出现八岁女孩佐治—母亲的第二人格,也是年幼的渡利唯一的朋友。“我不知道妈妈是不是有精神病,或是装出来的,但是,哪怕她在演戏,也是发自内心的。也许她只有扮成佐治,才能在这地狱般的生活中幸存。”这样的渡利最终安慰家福,音深爱着你,但同时不停地寻找别的男人,这两者并不矛盾。家福这才意识到,当初假装不知道恰恰是错误的,如果还能见到音,他要大声斥责她。(这可能说中了很多观众的心:本来就不该那样无声无息地退出去啊!)剧烈的懊恼让家福在雪地中颤抖,接着,幸存者渡利拥抱了幸存者家福。

渡利用了三段三分钟的独白,强行补白了小说,也强行代入了导演的意图。滨口希望观众看到前因后果,希望人物有完整的人生,所以才会在改编时填满来龙去脉,制造出属于每个人物的、合理的因果链,渡利、高槻乃至家福和音都要如此。这样的改编更能凸显渡利的内心比他们更强大,更直接,更纯粹,她没有一句废话,也没有台词要念。她能成为车的一部分,不仅因为车技好,更是因为能渡人—既把家福从住所送达剧院,也把他从内心的盲点送达敞开的废墟—同时也纾解了自己内心不可告人的纠结。她点明了一点:只要是发自内心的表演,即便是假的,也足够真诚。

加固版的渡利引渡的不只是家福,还把村上的故事彻底渡化成了滨口的作者电影:从日常生活中的背叛和表演说起,最终回到了表演是真是假的问题:“哪怕她在演戏,也是发自内心的。”

契诃夫的剧作揭示了上流阶层的空洞和自私,歌颂劳作者的善良;面对偶像的坍塌、生命意义的缺失,万尼亚舅舅遭受的精神危机被泛化到影片中主人公们的灵魂里了。最终,舞台上的索尼娅、现实中的渡利都给了家福慰藉的拥抱,他不用再痴缠于亡妻的背叛,也不再需要那辆车。和夭折的孩子同岁的渡利俨如“继承”了萨博。

滨口是这样解读村上的,“我感兴趣的是小说中的一个核心问题:什么是表演?这是我长期以来一直感兴趣的问题”,“我原本没想让契诃夫的戏剧出现在电影中,但现在看来效果不错。因为契诃夫引出了人们内心深处朴素的、真挚的情感……《万尼亚舅舅》打動我,很关键的一点是它提出了一个问题:人应该如何寻求希望?契诃夫给出的答案是:劳作。他笔下的人物都带有某种深深的绝望,他们知道自己生活一天,痛苦就存在一天。剧中的人物逐渐意识到,克服痛苦与绝望唯一的方式就是为他人劳作”。

从契诃夫到村上,再到滨口,这部影片里压缩了三重创作者的精神对标,在每一个层面叠加寓意,对每一个人物都加以拓展和巩固,处处做实。耐人寻味的是,电影改编面临的问题通常是删减小说中的场景、人物和对话,但这一次,滨口的力气全花在了解读和扩写上。而在村上小说电影化的历史上,这部电影被公认为迄今为止最成功的一次改编。

更令人深思的是,这部电影中最有意犹未尽之感的片段、台词都是照搬自小说的,包括贯穿电影始终的意象:万尼亚舅舅。滨口说过:“对我来说,重要的是抓住书中的核心情感,并加以扩展,同时保持原著的精神。”村上春树的小说精悍又暧昧,留白颇多,有耐得住深挖的空间,也就是吸引滨口进行大规模扩容的二次创作的原因。这种空间正是小说家的灵气所在,源于作家对人性、生命和情感的咀嚼和想象。

留白与扩容,两难境地。村上像画写意那样写短篇,点了两个点,滨口的任务却是要把这两点变成眼睛,再依此画出一张脸,最好把全身都画出来,但这又可能损减电影的意蕴。综观滨口的作品谱系就不难看出,一旦走到最实处,他的电影就有煽情之嫌,暴露出小而美的格局缺陷,所以,很多观众会不满意雪地拥抱时家福说的大俗话,“一切都会好起来的”。

幸好滨口慧眼相中了这篇小说,让情感的爆发浓缩在一辆车里,它不大不小,四处移动,自成舞台,能让人打开车窗,路过吃东西的人,再往前走。