转换大陆边缘盆地深水浊积砂岩油气成藏差异性研究

——以西非北段科特迪瓦盆地为例

2022-03-01孔令武赵红岩梁建设程涛王嘉赵佳奇喻英梅

孔令武,赵红岩,梁建设,程涛,王嘉,赵佳奇,喻英梅

中海油国际有限公司,北京 100028

0 引言

随着陆地和浅水区勘探程度越来越高,深水油气勘探成为了当今世界油气勘探的热点[1-2]。2007年,美国的Kosmos 和英国的Tullow 公司在西非几内亚湾的科特迪瓦盆地深水区发现Jubilee 油田,其储层为典型的深水浊积砂岩,可采储量约为10 亿桶原油,该大型油田的发现掀起了西非深水浊积砂岩油气勘探的热潮[3-4]。截止目前,前人对深水浊积砂岩油气藏的研究主要集中在勘探程度较高的西非南段加蓬、下刚果等含盐盆地,重点分析了油气成藏条件、运移路径、成藏模式等[5-9]。而对于盆地勘探程度较低的西非北段无盐转换大陆边缘盆地的深水浊积砂岩油气藏的研究较为薄弱,前人主要对该类盆地的构造、沉积演化等基础地质条件进行了研究[10-15],对深水浊积砂岩油气藏的油气来源、油气运移及成藏模式的认识尚不清晰,这严重制约了西非北段无盐转换大陆边缘盆地深水浊积砂岩油气藏的勘探。

本次研究以西非北段科特迪瓦盆地为例,从盆地的构造和沉积演化特征分析入手,分析了盆地烃源岩发育特征,明确了深水浊积砂岩的油气分布规律,对比分析了不同类型的浊积砂岩油气藏,弄清了其油气成藏的差异性,结合失利井分析,探讨了深水浊积砂岩油气成藏的主控因素。

1 盆地概况

科特迪瓦盆地位于赤道几内亚湾北部,东西跨科特迪瓦、加纳两个国家,盆地主体部分位于科特迪瓦海域,东部延伸至加纳海域,西南小部分延至利比里亚深海区(图1),面积为18.6×104km2。盆地总体呈近东西向展布、拉长的菱形,处于非洲板块和南美洲板块分离时的转换位置,起源于板块分离形成的区域伸展背景下派生的局部剪切作用。转换断层对盆地的形成与演化具有强烈的控制作用,早期的转换断层具有走滑性质,晚期演化为大洋转换断层。盆地类型为在转换断层之间所形成的早期具有拉分盆地性质、后期叠加被动陆缘盆地性质的转换型被动大陆边缘盆地[13,16],本文简称转换大陆边缘盆地。

图1 科特迪瓦盆地位置及油气田分布图Fig.1 Location map of Côte d’Ivoire Basin and fields

科特迪瓦盆地勘探程度较低,其油气勘探始于上世纪50 年代,经历了早期浅水勘探阶段(1950 年—2000 年)和深水勘探阶段(2001—现今)两个勘探阶段。早期浅水勘探阶段主要集中在陆架浅水区,以下白垩统构造圈闭勘探为主,共获得约30 个油气发现,但油气田规模较小,仅Espoir 和Foxtrot 储量规模较大,分别为161 MMboe、128 MMboe,其余均小于100 MMbboe。自2001 年起,盆地油气勘探开始向深水区转移,进入了深水勘探阶段(水深大于500 m),该阶段主要以上白垩统深水浊积砂岩形成的岩性圈闭勘探为主,发现的油气田储量规模都比较大,如著名的Jubilee油田可采储量高达10亿桶。

据IHS 数据库[17],截至目前,盆地共发现原油可采储量为24 亿桶,凝析油为1.63 亿桶,天然气为7.5 Tcf。目前已发现的储量主要集中在上白垩统浊积砂岩,共发现37个油气田,其储量占盆地总发现的75%。因此,上白垩统深水浊积砂岩油气藏展现出广阔的勘探前景,也是盆地勘探的重点领域。

2 盆地构造演化特征

科特迪瓦盆地的形成与赤道大西洋的演化密切相关,受非洲板块和南美洲板块分离作用的控制[16,18],科特迪瓦盆地经历了裂陷期和漂移期二期构造演化阶段,各期构造层序间均发育区域不整合界面,不同的构造演化阶段具有不同的沉积充填特征(图2)。

图2 科特迪瓦盆地综合柱状图Fig.2 Stratigraphic chart of Côte d’Ivoire Basin

(1)裂陷期(早白垩世阿普特—阿尔布期):侏罗纪末期,冈瓦纳大陆由南向北开始裂解,使得西非海岸盆地群的演化时序呈现“南早北晚”的特征。受东西向拉张作用控制,西非海岸南部形成了一系列的近南北向展布的裂谷盆地群[18-20],包括宽扎、下刚果盆地等。科特迪瓦盆地位于西非海岸北部的赤道大西洋段,处于非洲板块与南美洲板块分离时的转换位置,裂开时间较晚,主要为早白垩世阿普特—阿尔布期,其应力场为非洲板块和南美洲板块分离形成的区域伸展背景下派生的局部剪切作用。受剪切作用控制,在赤道段形成了一系列近东西向展布的裂谷群,盆地之间以Romanche、Chain、St Paul等多条大型走滑断裂为界,科特迪瓦盆地夹持在Romanche 和St Paul断裂之间。该时期科特迪瓦盆地发生强烈裂陷作用,裂谷发育,但裂谷规模远小于南部拉张作用形成的裂谷,这一时期盆地主要以陆相的河流、三角洲、湖泊相沉积为主,裂陷作用末期不发育盐岩,裂陷期沉积地层厚度为1 000~4 400 m。

(2)漂移期(晚白垩世塞诺曼期—至今):该时期非洲板块与南美洲板块已经完全分离,洋壳产生,南北大西洋贯通,构造活动变弱,科特迪瓦盆地进入热沉降阶段,广泛发育海相沉积,主要以陆架边缘的三角洲沉积与深水浊积砂岩沉积为主,漂移期沉积地层厚度为1 000~5 000 m。由于缺乏盐岩和大套泥岩等塑性地层,整个漂移期地层构造不发育,漂移期地层整体上呈向海倾斜的单斜,仅在转换断层附近,由于后期压扭作用发育挤压背斜构造带[21]。

3 烃源岩条件

烃源岩是油气生成的物质基础,控制着油气藏的形成。受构造演化与沉积充填的控制,科特迪瓦盆地发育两套主力烃源岩,分别为漂移期塞诺曼—土伦阶海相烃源岩和裂陷期阿普特—阿尔布阶湖相烃源岩。对比两套烃源岩的地化指标,漂移期塞诺曼—土伦阶海相烃源岩优于裂陷期阿普特—阿尔布阶湖相烃源岩。

3.1 漂移期塞诺曼—土伦阶海相烃源岩

漂移期上白垩统塞诺曼—土伦阶烃源岩是科特迪瓦盆地广泛分布的一套烃源岩,为海相泥岩沉积,该套烃源岩在西非海岸其它盆地均已得到证实[22]。盆地内多口井钻遇了该套烃源岩,烃源岩有机质丰度和类型由浅水区(水深小于500 m)向深水区(水深大于500 m)逐渐变好,浅水区烃源岩有机质丰度为0.8%~2.8%,烃源岩有机质类型主要为III型,而深水区烃源岩有机质丰度为1%~15.27%,烃源岩类型主要为II1型。盆地东部深水区的A-1井揭示了塞诺曼—土伦阶优质海相烃源岩,TOC 为2%~4.5%,HI 为400~650 mg HC/g TOC。

3.2 裂陷期阿普特—阿尔布阶湖相烃源岩

基于构造演化分析,科特迪瓦盆地在早白垩世阿普特—阿尔布期发生强烈裂陷作用,发育深湖、半深湖相沉积,为湖相烃源岩的形成提供了有利的沉积环境。下白垩统阿普特—阿尔布阶地层埋藏较深,仅有少量钻井揭示该套烃源岩,其TOC 为0.8%~3.47%,大部分大于1%,S1+S2为0.48~9.04 mg/g,HI为41~268 mg HC/g TOC,烃源岩类型主要为III型,部分为II2型。研究表明,这些钻井主要位于构造高部位,并非深湖、半深湖相发育的有利构造位置,不利于优质烃源岩的形成。基于湖相烃源岩的分布规律,推测盆地在裂陷期深洼处发育的深湖和半深湖相细粒沉积,是寻找优质湖相烃源岩的有利区。

4 浊积砂岩油气藏分布规律

受漂移期塞诺曼—土伦阶海相烃源岩和裂陷期阿普特—阿尔布阶湖相烃源岩控制,盆地形成了裂陷期和漂移期的两大勘探层系,其中,漂移期层系为科特迪瓦盆地的主力勘探层系。截至目前,漂移期层系共发现37 个油气田,储层为深水沉积环境下水道、朵叶形成的浊积砂岩,本文统称为深水浊积砂岩,圈闭类型为岩性或构造—岩性圈闭,储量约占盆地油气发现的75%。目前已发现的浊积砂岩油气藏分布在塞诺曼—土伦阶和圣通—马斯特里赫特阶,根据含油气层位的不同,将浊积砂岩油气藏划分为两种类型,一种为塞诺曼—土伦阶浊积砂岩油气藏,另一种为圣通—马斯特里赫特阶浊积砂岩油气藏。

两类油气藏的流体类型和分布规律呈现明显的差异。塞诺曼—土伦阶浊积砂岩油气藏主要分布在深水区(现今水深大于500 m),以油为主,单个油田的储量规模为0.1~845 MMboe,平均为122.7 MMboe;而圣通—马斯特里赫特阶浊积砂岩油气藏仅分布在陆架及坡折区,流体类型以凝析油和气为主,单个油田的储量规模为1.2~187.7 MMBoe,平均为57.2 MMBoe(图3)。统计分析表明,已发现的储量主要集中在塞诺曼—土伦阶,占比约为75%,而圣通—马斯特里赫特阶的储量占比约为25%。

5 浊积砂岩油气成藏差异性分析

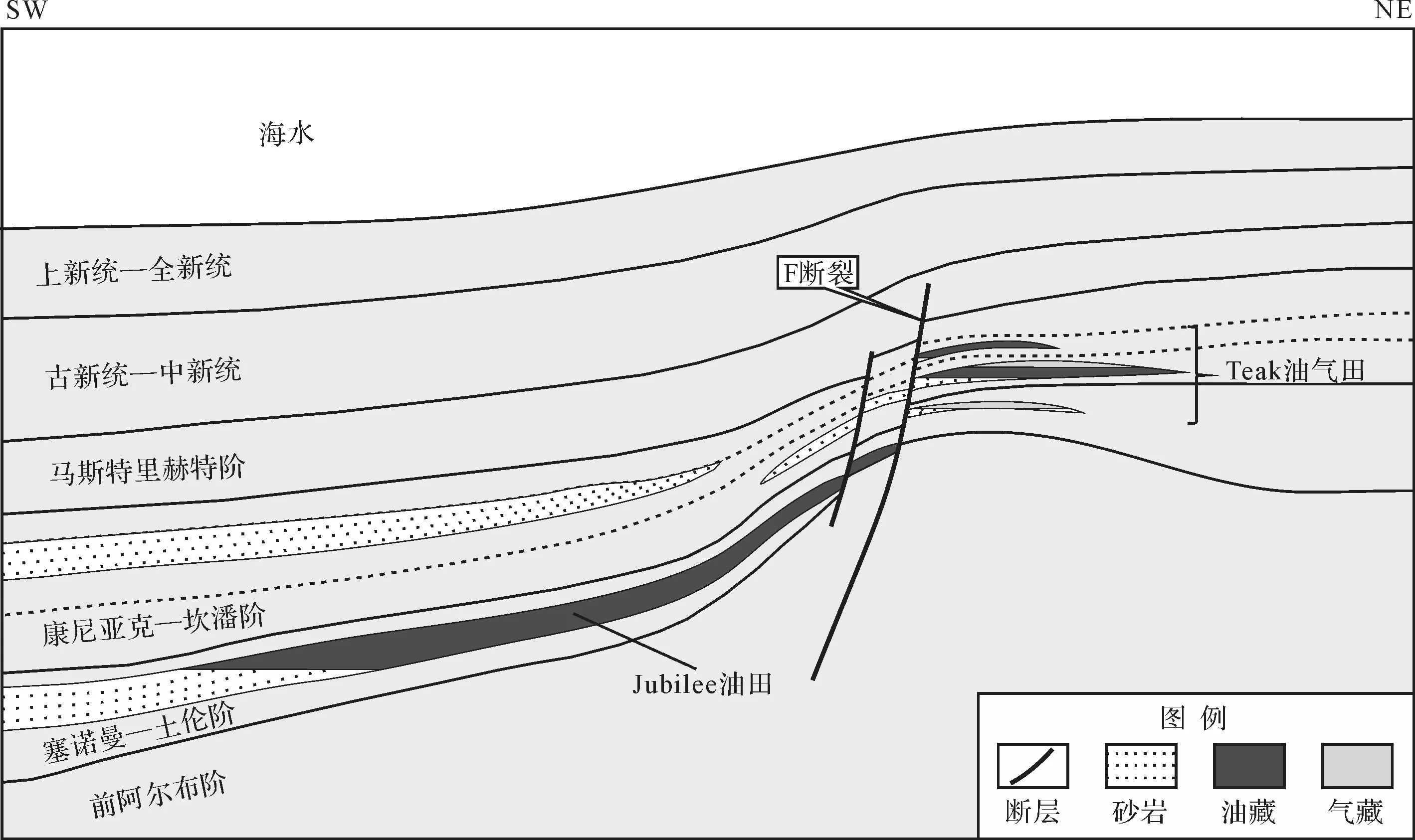

油气来源、油气运移、成藏模式等方面的差异是造成上述两类油气藏差异分布的主要原因(图4)。本次研究选取两类油气藏中具有代表性的典型油气藏来分析两者成藏的差异性,塞诺曼—土伦阶浊积砂岩油气藏的典型代表为Jubilee 油藏,圣通—马斯特里赫特阶浊积砂岩油气藏的典型代表为Teak油气藏,两个油气藏相邻,Teak 位于Jubilee 的北部(图3,5)。

图3 科特迪瓦盆地浊积砂岩油气藏分布图Fig.3 Distribution of turbidite sand fields in Côte d’Ivoire Basin

图4 科特迪瓦盆地浊积砂岩油气藏成藏特征对比图Fig.4 Features of turbidite sand oil and gas accumulation in Côte d’Ivoire Basin

Jubilee油藏位于科特迪瓦盆地东部加纳海上,发现时间为2007年,水深为1 530 m。Jubilee油藏为上倾方向受F断裂遮挡的构造—岩性圈闭,储层为上白垩统土伦阶深水浊积砂岩,含油面积高达105 km2,油层厚度约为98 m,原油可采储量约为10亿桶。

Teak 油气藏位于Jubilee 油田的上倾方向,发现时间为2011 年,水深为868 m。Teak 油气田为在古凸起背景上形成的岩性圈闭,发育多套储层,主力储层为坎潘阶储层,其次为土伦阶储层,坎潘阶油气层厚度累计56 m,土伦阶油气层累计厚度为19 m,流体类型为气和凝析油,原油可采储量为95 MMbbl,天然气可采储量为520 Bcf。

5.1 油气来源不同

综合油气地球化学、烃源岩、构造特征分析,塞诺曼—土伦阶浊积砂岩油气藏和圣通—马斯特里赫特阶浊积砂岩油气藏具有两种不同油气来源。

塞诺曼—土伦阶油气藏的油气主要来源于塞诺曼—土伦阶海相烃源岩。构造演化分析表明,塞诺曼—土伦期,非洲板块与南美板块完全分离,南北大西洋贯通,下刚果、加蓬、科特迪瓦等西非海岸盆地进入漂移期,具有相似的古地理环境,该时期沉积的海相烃源岩特征类似。Coleet al.[23]对下刚果盆地裂陷期湖相烃源岩和漂移期塞诺曼—土伦阶海相烃源岩作了对比分析,发现两者饱和烃和芳烃的δ13C 具有明显的差异。对Jubilee 油田土伦阶4 个原油样品作了饱和烃及芳烃的碳同位素分析,其中饱和烃δ13C 碳同位素范围为-28.6‰~-27.9‰,芳烃δ13C 碳同位素范围为-26.9‰~-26.4‰,均与下刚果盆地上白垩统塞诺曼—土伦阶烃源岩类似,落在了Sofer 判别图版[24]的海相区(图6),这表明Jubilee 油田的原油主要来源于塞诺曼—土伦阶海相烃源岩。

图5 科特迪瓦盆地东部Jubilee 和Teak 油田典型剖面图Fig.5 Section across Jubilee and Teak fields in eastern Côte d’Ivoire Basin

圣通—马斯特里赫特阶浊积砂岩油气藏的油气主要来源于深部裂陷期的高成熟湖相烃源岩。对比分析Teak 油气田和Jubilee 油田的流体性质,二者具有明显的差异,Teak 油气田主要为气和凝析油,凝析油的API 为40°,而Jubilee 油藏的原油为正常原油,原油API 为36°,推测两者的油气来源可能不同。基于对漂移期塞诺曼—土伦阶海相烃源岩和裂陷期阿普特—阿尔布阶湖相烃源岩热演化分析,塞诺曼—土伦阶海相烃源岩现今处于生油阶段,未到生气或凝析油阶段,而阿普特—阿尔布阶裂陷期湖相烃源岩埋藏较深,已经进入生气阶段。因此,综合流体类型与烃源岩成熟度的匹配关系,不难发现Teak 油气田的油气来源于深部热演化程度较高的裂陷期湖相烃源岩。

5.2 油气运移及成藏期次不同

基于油气来源分析,结合烃源岩排烃史、断层活动史的分析,两类浊积砂岩油气藏具有呈现出不同的油气运移方式和成藏期次。

塞诺曼—土伦阶浊积砂岩油气藏的油气运移路径为层内大型砂体,其成藏时期主要为始新世末(约34 Ma)。塞诺曼—土伦阶浊积砂岩位于塞诺曼—土伦阶烃源岩层内,具有“近水楼台先得月”的成藏优势,呈现典型的“源内成藏”特征。塞诺曼—土伦阶浊积砂岩与烃源岩直接接触,油气以横向近距离运移为主,其运移路径主要为大型浊积砂岩。目前已发现的塞诺曼—土伦阶浊积砂岩油气藏均分布在深水区塞诺曼—土伦阶烃源岩灶范围内,成熟烃源岩生成的油气就近直接运移至层内大型浊积砂体(图7)。塞诺曼—土伦阶烃源岩的排烃期决定了该类油气藏的成藏时期,下覆塞诺曼—土伦阶烃源岩在始新世末(约34 Ma)开始大量排烃,Jubilee油田上倾方向的F 断裂活动停止,断层两侧为砂—泥对接,上倾方向形成良好的封堵作用,塞诺曼—土伦阶烃源岩生成的油气运移就近至土伦阶圈闭中聚集成藏(图7,8)。

图7 始新世末期(34 Ma)Jubilee 油田生烃剖面Fig.7 Hydrocarbongeneration section of Jubilee in Eocene (34 Ma)

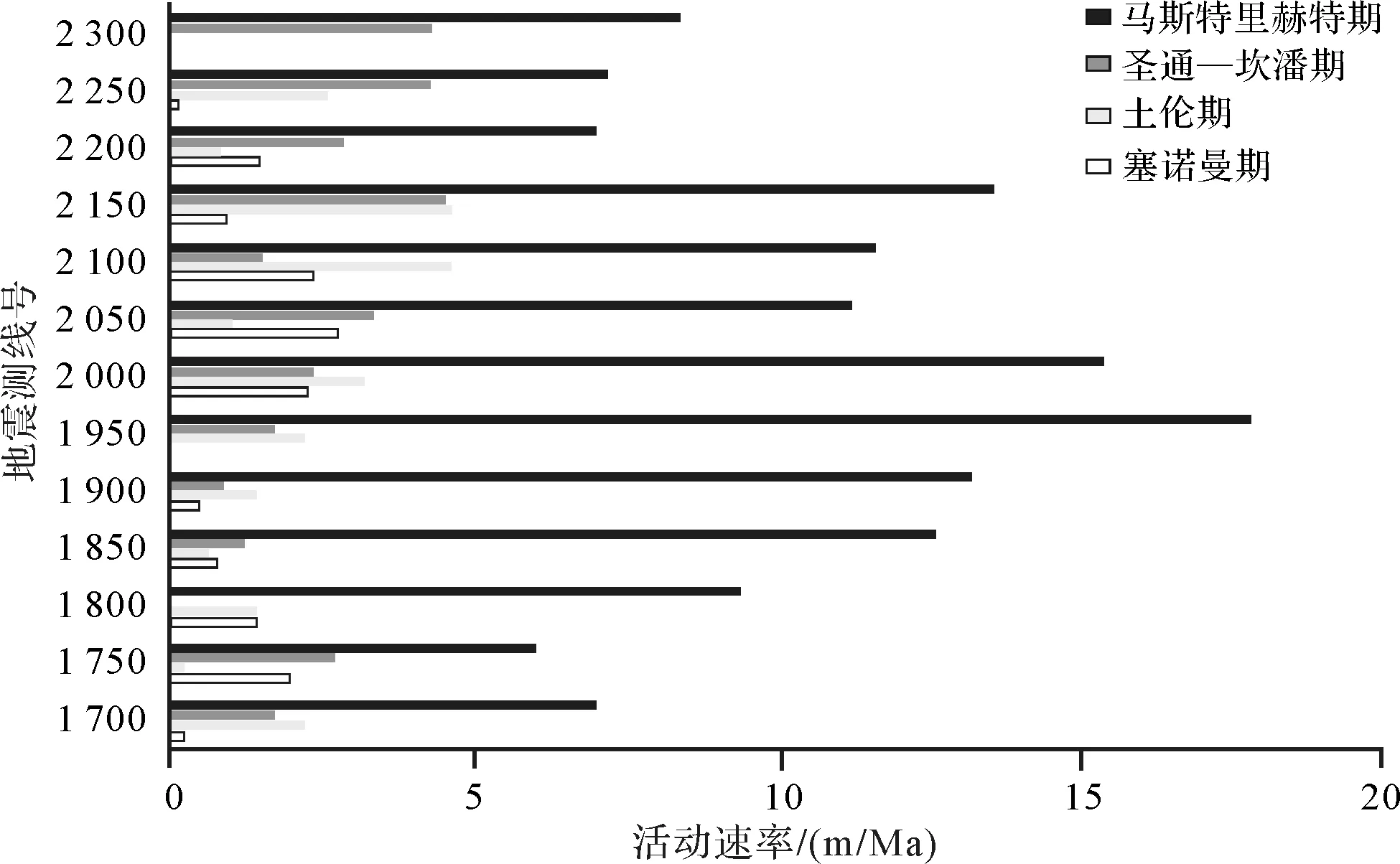

圣通—马斯特里赫特阶浊积砂岩油气藏的油气运移路径为层间断裂,其成藏时期主要为马斯特里赫特期。圣通—马斯特里赫特阶浊积砂岩与裂陷期烃源岩之间隔着厚层泥岩,断裂是该类油气藏油气运移的主要方式。晚白垩世以后,盆地进入漂移期,整体上构造活动较弱,仅陆架浅水区及坡折带处的构造活动相对较强,断裂较为发育,这些断裂可断至深部裂陷期烃源岩,起到沟通深部裂陷期油源的作用,是油气运移的重要通道。断裂活动时期控制了该类油气藏的成藏期次,分析Teak 油气田南部F 断裂活动性发现,马斯特里赫特期,F 断裂活动速率最大(图9),是油气运聚成藏的重要时期。该时期塞诺曼—土伦阶烃源岩未熟,深部裂陷期阿普特—阿尔布阶湖相烃源岩已进入大量生气阶段,并伴有一定量的原油生成(图10),油气沿F 断裂向上运移至土伦阶和坎潘阶砂体中聚集成藏。

图9 Teak 油气田F 断裂活动图Fig.9 Fault activity of Teak field

图10 裂陷期阿普特—阿尔布阶烃源排烃史图Fig.10 Hydrocarbonexpulsion of syn-rift Lower Cretaceous Aptian-Albian source rock

图8 科特迪瓦盆地塞诺曼—土伦阶烃源岩排烃史图Fig.8 Hydrocarbon expulsion of Upper Cretaceous Cenomanian-Turonian source rock in Côte d’Ivoire Basin

5.3 油气成藏模式不同

油气来源、油气运移和油气成藏期次的不同,使得两种油气藏的成藏模式呈现明显的差异。Jubilee和Teak 两个油气藏相邻,其构造演化特征具有明显相关性,基于油气成藏的关键时期分析,本次研究建立了两类油气藏的成藏模式。

圣通—马斯特里赫特阶浊积砂岩的油气成藏模式为“断裂运移、下生上储、源外成藏”。白垩纪马斯特里赫特期,F 断裂活动性最强,漂移期塞诺曼—土伦阶烃源岩未熟,深部裂陷期阿普特—阿尔布阶烃源岩已经进入生气阶段,其生成的油气沿F断裂向上运移至上部土伦阶、坎潘阶圈闭聚集成藏(图11)。

图11 马斯特里赫特末期Teak 油气田成藏模式图Fig.11 Accumulation model of Teak in Upper Cretaceous Maastrichtian

塞诺曼—土伦阶浊积砂岩的油气成藏模式为“近源运移、自生自储、源内成藏”。始新世末期,F断裂活动停止,具良好的封堵作用,漂移期塞诺曼—土伦阶烃源岩进入大量排烃阶段,其生成的油气就近直接运移至层内大型浊积砂体聚集成藏(图12)。

图12 始新世末期Jubilee 油田成藏模式图Fig.12 Accumulation model of Jubilee in the Eocene

5.4 油气成藏主控因素不同

基于上述论述并结合失利井的分析,两种油气藏的成藏主控因素存在明显的差异。

塞诺曼—土伦阶浊积砂岩油气藏为典型的“砂体运移、自生自储、源内成藏”的油气成藏模式,该类油气藏主要位于深水区塞诺曼—土伦阶有效烃源岩范围内。而在有效烃源岩范围之外的钻探的4 口井虽然都揭示了优质浊积砂岩储层,但却均告失利,这表明了该类油气藏成藏的主控因素为是否发育有效烃源岩。

圣通—马斯特里赫特阶浊积砂岩油气藏为典型的“断裂运移、下生上储、源外成藏”的油气成藏模式,油气依靠断裂垂向运移至上部的浊积砂岩聚集成藏,该类油气藏主要分布在断裂比较发育的陆架及陆架坡折带,而在断裂不发育的深水区钻探的2口井均告失利,这表明该类油气藏成藏的主控因素为是否发育油源断裂。

6 结论

(1)科特迪瓦盆地经历了早白垩世裂陷期和晚白垩世—现今的漂移期,发育漂移期塞诺曼—土伦阶优质海相烃源岩和裂陷期阿普特—阿尔布阶湖相烃源岩。

(2)漂移期层系为盆地的主力勘探层系,储层类型主要为深水浊积砂岩,发育塞诺曼—土伦阶和圣通—马斯特里赫特阶两种类型的浊积砂岩油气藏,两种油气藏表现出明显的成藏差异性。

(3)塞诺曼—土伦阶浊积砂岩油气藏为典型的“砂体运移、自生自储、源内成藏”的油气成藏模式。其油气主要来源于塞诺曼—土伦阶烃源岩,油气运移路径主要为广泛分布的浊积砂岩,烃源岩的生、排烃期决定了油气的成藏时期,是否发育成熟烃源岩是该类油气藏成藏的主控因素。

(4)圣通—马斯特里赫特阶浊积砂岩油气藏为典型的“断裂运移、下生上储、源外成藏”的油气成藏模式。其油气主要来源于深部裂陷期湖相烃源岩,断裂是油气运移的主要路径,断裂的活动时期控制了油气的运移和成藏时期,是否发育油源断裂是该类油气藏成藏的主控因素。