B超引导下臂丛神经阻滞在上肢骨折患者手术中的应用研究

2022-03-01刘苑昉

刘苑昉

(河源市源城区人民医院麻醉科,广东 河源 517000)

上肢骨折为骨科常见疾病,患者多采用内固定手术进行治疗,但手术过程中的麻醉和侵入性操作可对患者术中血流动力学造成一定影响,进而影响手术的顺利进行。因此,在麻醉方面不仅需要手术操作过程中保持完善的镇痛效果,更需要进行精密操作时保持手术部位的绝对静止。针对上肢手术临床常用臂丛神经阻滞麻醉的麻醉方式,其通过将局部药物注入臂丛神经干周边,让其所支配的区域产生神经传导阻滞的麻醉方法。传统的臂丛神经阻滞为一种盲探式操作,通过寻找“异感”和依靠神经刺激仪触发肌肉收缩来寻找目标神经,会给患者带来恐惧感和不适感,并可能在反复穿刺过程中损伤神经或其他组织[1]。B超引导下臂丛神经阻滞能够对目标神经及其周围组织的解剖结构进行清晰地分辨,实时监测和调控穿刺针的方向和深度,并动态观察局麻药的扩散方向,从而可明显缩短寻找目标神经和完成操作的时间,减少麻醉相关并发症的发生等[2]。本研究旨在探讨B超引导下臂丛神经阻滞与盲探法臂丛神经阻滞用于上肢骨折患者术中的穿刺效果及对其血流动力学的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2020年3月至2021年3月于河源市源城区人民医院进行手术的78例上肢骨折患者,按照随机数字表法分为两组。对照组(39例)中男、女患者分别为20、19例;年龄18~65岁,平均(48.76±15.55)岁;骨折类型:尺桡骨骨折29例,肱骨骨折10例。研究组(39例)中男、女患者分别为21、18例;年龄19~66岁,平均(48.81±15.56)岁;骨折类型:尺桡骨骨折28例,肱骨骨折11例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P> 0.05),组间具有可比性。纳入标准:上肢骨折患者符合《实用骨科学》[3]中的相关诊断标准;通过X线检查确诊为上肢骨折者;患肢出现肿胀、疼痛及行动障碍等症状表现者;单侧上肢骨折者;无臂丛神经损害者等。排除标准:阻滞部位有局部感染或局部麻醉药过敏史者;存在感觉障碍者;患有传染性疾病者等。本研究经院内医学伦理委员会批准,患者及家属均签署知情同意书。

1.2 麻醉方法 对照组患者给予盲探法臂丛神经阻滞,包括:调整患者为仰卧位姿势,告知患者身体放松,对肌间沟实施标记,消毒,开通静脉通路后,连接无创多功能监护仪(GE Healthcare Finland Oy,型号:B450),电压:100~240 V,输入频率:50/60 Hz,最大功率:200 W,对穿刺部位消毒,应用静脉套管针45°角入针,当感受到刺破鞘膜突破感可停止,将针芯取出,针套与延长管连接,注射10 mL盐酸罗哌卡因注射液(山西普德药业有限公司,国药准字H20193218,规格:10 mL∶75 mg)与10 mL盐酸利多卡因注射液(山东益健药业有限公司,国药准字H20023261,规格:5 mL∶50 mg)。研究组患者给予B超引导下臂丛神经阻滞,包括:先调整仪器相关参数,设置便携彩色超声系统(香港索诺声有限公司上海代表处,型号:MicroMaxx)频率为8 MHz,告知患者取仰卧位,通过B超对颈动脉、喉面、颈内静脉扫描,并对臂丛神经的多个分支进行观察,通过B超引导确定臂丛神经分布情况,获取臂丛神经横纵切面图,在最佳位置实施穿刺,然后注射利多卡因与罗哌卡因各10 mL,通过B超观察,确保麻醉药物浸润手术涉及神经分支。术中对患者机体疼痛程度进行评估,若有需要可应用咪达唑仑与芬太尼进行麻醉;若疼痛强烈,无法保证手术顺利进行可实施补救性臂丛神经阻滞麻醉或全麻。

1.3 观察指标 ①比较两组患者穿刺情况(穿刺次数、腋路追加局麻药、误入血管及穿刺时间)。②比较两组患者尺神经、桡神经、肌皮神经以及正中神经的感觉阻滞完善情况。麻醉后,应用针刺法对患者实施检测,患者处于安静、无痛或轻度疼痛说明麻醉阻滞完善。③比较两组患者麻醉前(T0)、麻醉后 5 min(T1)、麻醉后 30 min(T2)、术毕时(T3)的平均动脉压(MAP)与心率(HR)水平变化。④比较两组患者术后不良反应(HR下降、恶心呕吐、麻醉局部中毒、血肿)发生情况。

1.4 统计学方法 应用SPSS 25.0统计软件分析数据,穿刺次数、腋路追加麻药占比、误入血管占比、臂丛神经感觉阻滞完善率、不良反应等计数资料以[ 例(%)]表示,行χ2检验;穿刺时间、血流动力学指标水平等计量资料以(±s)表示,两组间比较行t检验,多时间点间比较采用重复测量方差分析。以P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 穿刺情况 研究组患者1次穿刺成功率显著高于对照组,2次穿刺成功率、腋路追加麻药的占比均显著低于对照组,穿刺时间显著短于对照组,差异均有统计学意义(均P< 0.05),而两组患者≥ 3次穿刺成功率、误入血管占比比较,差异均无统计学意义(均P> 0.05),见表1。

2.2 臂丛神经感觉阻滞完善率 研究组患者正中神经、肌皮神经、尺神经、桡神经的感觉阻滞完善率均显著高于对照组,差异均有统计学意义(均P< 0.05),见表2

表2 两组患者臂丛神经感觉阻滞完善率比较[ 例(%)]

2.3 血流动力学指标 与T0时比,T1~T3时两组患者MAP、HR水平均呈先升高后降低的趋势,且T1~T3时研究组显著低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 3。

表3 两组患者血流动力学指标比较( ±s)

表3 两组患者血流动力学指标比较( ±s)

注:与 T0时比,*P < 0.05;与 T1时比,#P < 0.05;与 T2时比,△P < 0.05。MAP:平均动脉压;HR:心率。1 mmHg = 0.133 kPa。

HR( 次/min)T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3对照组 39 82.75±5.55 97.55±6.15* 105.65±9.21*#101.21±9.00*#△ 76.55±4.59 86.54±6.00* 89.09±5.04*# 85.06±5.11*△研究组 39 82.71±5.51 88.51±5.89* 95.11±7.00*# 87.00±5.95*△ 76.56±4.60 80.55±5.01* 82.31±5.98* 79.11±5.01*△t值 0.032 6.630 5.690 8.225 0.010 4.786 5.414 5.192 P值 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05组别 例数 MAP(mmHg)

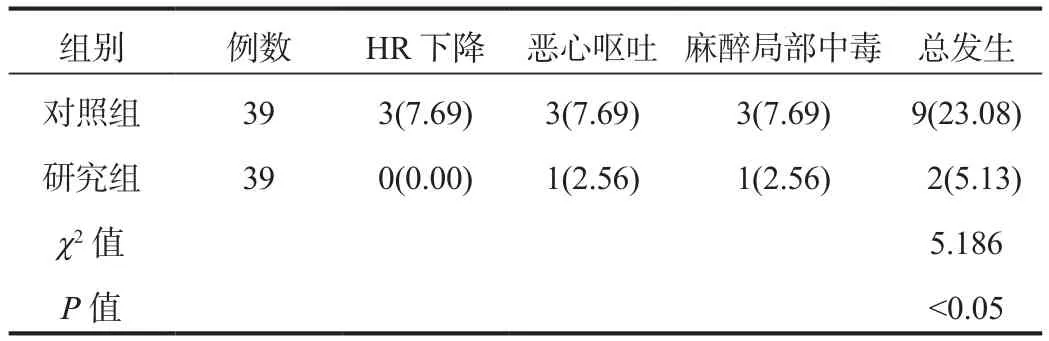

2.4 不良反应 研究组患者不良反应总发生率为5.13%,显著低于对照组的23.08%,差异有统计学意义(P< 0.05),见表 4。

表4 两组患者不良反应发生情况比较[ 例(%)]

3 讨论

上肢骨折属于骨科中的常见疾病,包含锁骨骨折、桡骨骨折、掌指骨骨折等,其中跌倒、撞击、交通意外等暴力因素均是导致骨折的常见原因,而且骨折部位可出现局部肿胀、疼痛及行动障碍等症状。临床中,针对上肢骨折多选择手术方案治疗,但合理、高效的麻醉对手术操作的顺利性与安全性有着积极的影响。肩部和手臂区域的手术麻醉常用臂丛神经阻滞麻醉的方式,与全身麻醉相比,其具有对硬件设备要求低、对患者全身生理功能干扰小、术后可保持一定时间的镇痛效果等特点,同时还可改善血流速度,促进血管重建,但仍有神经损伤、误入血管造成局麻药中毒的可能[4]。盲探法臂丛神经阻滞麻醉根据多数人群的生理解剖标志进行穿刺点的定位,虽然麻醉技术容易掌握、操作方法简便,但穿刺过程中针尖轻触神经时能够引发患者产生异物感,且易受到患者解剖结构变异、操作者临床经验和患者的配合程度等因素影响,麻醉成功率相对较低,此外,周围神经多与血管伴行,造成副神经损伤导致严重并发症的风险性提高[5-6]。

B超引导下臂丛神经阻滞能够通过B超图像清晰地分辨神经、血管及周围毗邻结构,对麻醉操作全过程进行实时地观察,有助于随时调整针尖方向,使局麻药在靶神经周围均匀扩散,从而达到减少并发症,提高麻醉成功率的效果,减少腋路追加局麻药[7]。本研究中,研究组患者1次穿刺成功率、正中神经、肌皮神经、尺神经、桡神经的感觉阻滞完善率均显著高于对照组,2次穿刺成功率、腋路追加麻药的占比及不良反应总发生率均显著低于对照组,穿刺时间短于对照组,提示在上肢骨折患者手术中,B超引导下臂丛神经阻滞可提高麻醉效果与安全性,还可保证臂丛神经感觉阻滞完善率,减少麻醉药物的应用,促进药物尽快发挥作用,缩短神经阻滞起效时间。B超引导下臂丛神经阻滞可对穿刺部位进行确认,从而实施精确穿刺,可减少反复穿刺,保证一次性穿刺成功率,降低误入血管发生率[8]。

相关研究显示,在临床麻醉中,神经阻滞具有其独特的优势,与全身麻醉相比较,其优势在于对生理功能干扰小,患者的血流动力学系统相对稳定,避免了机械通气引起的呼吸功能损害及术后苏醒延迟、认知功能障碍等麻醉相关并发症,尤其对于存在误吸风险的患者,优势更加明显[9-10]。本研究中,与T0时比,T1~T3时两组患者MAP、HR水平均呈先升高后降低趋势,且T1~T3时研究组患者MAP、HR水平均显著低于对照组,提示在上肢骨折患者手术中,B超引导下臂丛神经阻滞可合理加深麻醉深度,同时有效稳定血流动力学水平。分析其原因可能为,B超引导下臂丛神经阻滞可清晰看到腋动脉及其周围组织图像动态,使腋路臂丛阻滞麻醉不再是盲穿,有影像学支持的穿刺更加灵活,同时减少了特殊体位可能给患者带来的痛苦[11-12];另外,通过B超能够对神经周围的其他结构进行评估并正确地识别臂丛神经,避免穿刺针对血管和胸膜的损伤,并能实时监测穿刺针及局麻药在神经周围的扩散,从而减少对血流动力学指标的影响[13]。

综上,在上肢骨折患者手术中,B超引导下臂丛神经阻滞可保证臂丛神经感觉阻滞的完善率,减少麻醉药物的应用,促进药物尽快发挥作用,缩短神经阻滞起效时间,同时有效稳定血流动力学指标水平,提高麻醉效果与安全性,值得临床推广应用。