课程思政视域下“档案文献遗产保护”课程改革探索

2022-02-28欧秀花张睿祥

欧秀花,张睿祥

(天水师范学院化学工程与技术学院,甘肃天水 741000)

课程思政是我国高校人才培养的新理念、新举措,是全面提高人才培养质量的重要途径,也是培养新时代档案文献保护人才的重要环节[1]。近年来,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》《教育部高等教育司2021年工作要点》等文件指出,专业课程是课程思政建设的重要载体,要全面加强高校专业课程思政建设,构建立德树人的长效机制,实现全员全程全方位育人大格局[2-4]。

因此,开展“档案文献遗产保护”课程思政教学改革探索,对塑造学生正确的世界观、人生观、价值观,提高教师的课程思政意识,进一步落实提升档案文献保护人才的培养质量,构建全员、全程、全方位育人大格局具有重要意义。

一、教学改革探索的路径

(一)转变教学理念、明晰教学目标、优化教学内容,加大思政元素的挖掘、融入和渗透力度

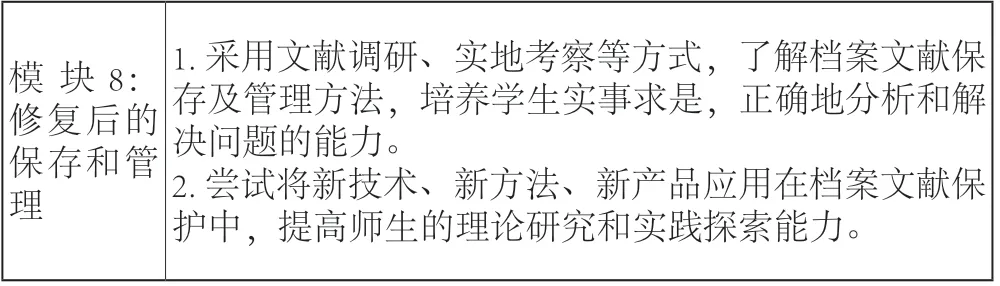

依据国家人才培养需求、学校办学定位和专业特色,将课程思政内容纳入课程标准,明确“档案文献遗产保护”课程教学目标,重组课程知识结构,加大课程思政元素的挖掘、融入和渗透力度,精心设计教学内容。将课程内容分为若干知识模块,按照“导论—保护理念与原则—载体材料和记录材料—病害类型—保存环境—科学分析—保护修复—修复后的保存和管理”的思路展开课程的教学。《档案文献遗产保护》课程的教学内容与思政映射融入点[5,6],见表1。

表1 “档案文献遗产保护”课程教学内容与思政元素映射融入点

续表

(二)创新教学方法和教学手段,引领学生行动自觉

利用雨课堂、优课等现代教育技术,MOOC等优质在线课程平台,《探索发现》《国家宝藏》《国宝档案》等纪录片和文博综艺节目,微信、QQ、钉钉等学习交流平台,采用线上和线下、理论和实践、课内学习和课外实践、校内外实践相结合的教学方式,加大课程思政元素的挖掘、融入和渗透力度,积极探索案例研讨式、任务驱动式等教学方法的运用,发挥教师的引领作用,调动学生学习的积极性与主动性,加强思政教学的针对性与实效性。

“档案文献遗产保护”作为一门实践性很强的课程,在教学过程中,灵活采用多种教学方法。例如:采用“项目引领、任务驱动式”教学方法,将课程内容分解成制成材料的分析、病害调查、修复方案的制定等多个小项目,学生在规定时间内自行组织和安排自己的学习行为,参与或独立设计项目,运用所学知识和技能自行解决项目中出现的问题,教师作为指导者,协助学生完成项目。项目完成后,师生共同评价项目实施的效果。

(三)不断拓展第二课堂的育人途径,突出第三课堂的人文素质教育,构建协同育人新机制

在“大思政”育人理念背景下,充分发挥第二课堂和第三课堂的补给作用,探索课内思政与课外思政、校内思政与校外思政的有机结合,把教学实践打造成德育融合的重要基地。

鼓励学生借助“大学生创新创业训练计划”“挑战杯”“互联网+”等平台,深入开展多种形式的调研、保护修复实践活动、志愿服务,引导学生从实际问题出发自主探究并积极参加科学化、系统化和规范化的理论和实践学习,不断提高自身的专业知识素养,让学生真正体会到“学有所用”“学以致用”。例如:模块7保护修复部分,鼓励学生申报大学生创新创业训练项目或参与社会实践活动,学生通过参与活动,将课程所学理论知识与破损档案文献的修复需求相结合,同时将传统技艺与SEM、IR等现代科技手段有机融合,运用到档案文献修复学习中,有助于实现知识传授、能力培养、价值引领多重功能的育人目标(见图1、图2)。

图1 与博物馆共同开展文献修复体验活动

图2 双创项目:“清代地契的科学保护修复”

此外,积极探索“课程-思政”一体化管理路径,将专业教师与周边的档案馆、博物馆、图书馆等社会资源打造成“育人共同体”,充分发挥专业任课教师、行业教师的思政引领作用,实现专业任课教师、行业教师职能互补、优势叠加,构建协同育人新机制。

(四)建立多维度、多元化的课程思政考核评价体系

“档案文献遗产保护”课程是一门综合性和实践性较强的专业基础课,是落实立德树人根本任务的关键课程之一。本课程引入“课程思政”后,传统的课程评价体系已无法满足新形势下档案文献保护人才培养的需求。因而,新时代背景下应重新建立课程考核体系,使课程思政教学成效得到真实反馈与评价。

首先,将课程思政模块纳入课程考核方案中,重点考核学生是否树立档案文献保护的意识,是否树立正确的职业观和价值观。其次,课程考核由传统的“考核知识为主”转变为“知识、能力、价值观并重”,加大过程性评价成绩的比重,更侧重知识的综合应用与创新和价值观的塑造。考核作为一项动态过程贯穿于教学环节的始终,实现课程“考核过程全程化”。再次,课程评价的内容包括教学评价目的、评价对象、评价手段、评价标准、教学效果等多个方面,即“评价内容多维度”。学生成绩的评定采用涵盖问卷、PPT 展示、课程论文等多种形式的自我评价、学生互评、师生互评的方式,即“评价方式多元化”。此外,课程思政教学效果的评价体系采用诊断性、过程性和终结性评价综合体系,即“一体化评价体系”,采用由学生、教师、校内外专家等参与的多元主体评价形式完成,即“评价主体多元化”。课程思政效果的评价不仅关注学生价值塑造,还应包括专业教师的思政引领作用。教师通过自身不断地“学习—研究—评价—反思—改进”,形成以教师“价值引领”和学生“价值塑造”成效为目标的思政教学改革体系。

二、改革效果

在“立德树人”这一教育理念大背景下,笔者对天水师范学院文物保护技术专业“档案文献遗产保护”课程进行了两年的教学改革探索,目前已经取得了一定的成效。

(1)改变了以往学生枯燥沉闷的学习氛围和教师思政意识不够、思政能力不足的现状,有效推动课堂内容的延伸拓展,提高了学生学习的积极性、主动性。学生普遍反映良好,实现学生德行教育与身体教育的有机统一以及教师思政引领效果的提升,并获学校师生、天水市图书馆等合作单位一致好评。

(2)在保证调查问卷、学习任务和考试试卷相同的情况下,从课程的满意度、课堂活跃度、课后作业自主完成率、期末考试成绩四个方面,对2020—2021学年与2017—2018学年的“档案文献遗产保护”课程教学效果作对比。结果显示,课程的满意度提高了9.2%,课堂活跃度提高了15.3%,作业完成率提高了11.1%,期末考试成绩提高了9.2%。

图3 教学改革前后的学情对比表

课程改革过程中,收集整理具有课程思政育人特色的教学过程资料,如“档案文献保护思政教学案例”“档案文献保护思政内容资料集”等,提炼出可借鉴、可推广的课程思政典型经验和做法,并在学校内部进行宣传。课程改革思路可以辐射带动我校文物保护技术专业多门课程实施课程思政建设,形成具有专业特色的思政课程群。在得到学院领导、师生肯定的情况下,本学期《书画修裱技术》《有机化学实验》也纳入了课程思政改革中,将课程思政教育融入专业教育、在无形中对学生世界观和价值观的正确形成起到潜移默化的作用。

三、结束语

(1)在“全员、全程、全方位育人”的大思政背景下,“档案文献遗产保护”课程立足“立德树人”的根本任务,以“价值塑造、知识传授、能力培养”三位一体为人才培养目标。积极转变教学理念,重组课程知识结构,优化教学内容,创新教学手段和方法,加大课程思政元素的挖掘、融入和渗透力度,建立多维度、多元化的课程思政考核评价体系,构建协同育人新机制,不断深化“档案文献遗产保护”课程的教学改革。

(2)课程改革取得了良好的教学效果。学生在学到专业知识和实践技能的同时,也受到了潜移默化的思政引导,教师的思政建设意识、思政能力和思政引领效果也得到明显提升。

(3)将思政内容纳入课程标准,重组课程知识结构,发掘课程的“隐性”思政教育资源,建立思政内容资料库,构建了课程协同育人新机制,形成多维度、多元化的课程思政考核评价机制,弥补了本课程在这方面的空白。