呋喃丹的环境毒理学研究

2022-02-28刘鹏李文兵惠治兵

刘鹏 李文兵 惠治兵

摘要:农药可以有效防治病虫害的发生,但在提高作物产量和质量的同时也给环境带来了极大的伤害。呋喃丹是氨基甲酸酯类农药中毒性最强的一种,能溶于水和有机溶剂,溶解度比较大,对生态环境和生物多样性发展也是一个巨大的挑战,所以对呋喃丹的控制势在必行。

关键词:呋喃丹;氨基甲酸酯类农药;环境毒理学

随着我国经济的发展,人们的生活质量也在不断提高,对健康的生活也有了更高的要求。但是农药残留问题也越来越多。呋喃丹是常用在粮食作物上的强效杀虫剂,虽然能对病虫害进行有效防止,但也给食品安全留下了巨大的隐患。

1.1 理化性质

呋喃丹又被称为克百威或卡巴呋喃等,是一种使用较为广泛的氨基甲酸酯类农药,是一种高效、广谱、残效期长、毒性剧烈的杀虫、杀螨剂,主要用来防治水稻、小麦、花生、油菜、大豆等作物的病虫害。

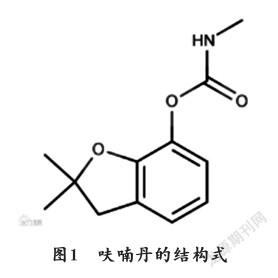

呋喃丹在化学品中被称为2,3-二氢-2,2-二甲基-7-苯并呋喃基-N-甲基氨基甲酸酯,分子式C12H15NO3,相对分子质量为221.3,化学结构式如图1所示。呋喃丹的纯净物是白色晶体,具有淡淡的芳香味,25℃时在水中的溶解度为700毫克/升,可溶于二甲苯、石油醚、煤油等多种有机物。呋喃丹在旱地土壤半衰期在30~60天,在弱酸性的条件下,能与亚硝酸盐反应生成亚硝胺,具有“致癌、致畸、致突”作用;在强酸或强碱条件下,氨基甲酸酯键断裂,生成呋喃酚(图1)。

1.2 使用現状

20世纪70年代,有机氯农药和有机磷农药被发现存在各种各样的问题,因此被各个国家和地方相继禁用或者限用。氨基甲酸酯类农药因其具有高效、低毒、低残留的特点而引起了人们的关注,之后便被广泛应用于防治粮食、蔬菜等各种作物病虫害方面。呋喃丹如今已成为使用量最大、毒性最强的的氨基甲酸酯类农药之一。

1967年美国首次将呋喃丹应用玉米病虫害治理上,之后又推广到了粮食作物、经济作物和林木的防治等方面。1974年,美国呋喃丹使用量超过了3000吨,我国在20世纪90年代使用量超过了10000吨。由于呋喃丹毒性较强,20世纪90年代初美国就在限制呋喃丹颗粒制剂的使用,我国在2002年也发布了对部分作物禁止使用呋喃丹的公告,同时禁止注册含有呋喃丹农药的商标,但在2010年呋喃丹的产量仍然超过了6000吨。

农药在喷洒后,只有1%真正发挥了作用,其余都以各种形式残留在自然环境中。呋喃丹可通过喷洒或者是药瓶等废弃物残留的方式进入土壤。进入土壤后,一部分会顺着土壤孔隙进入到空气中,对大气环境造成一定的污染,一部分通过地表径流进入江河湖海,或通过淋溶作用进入地下水污染水体,还有一部分可以在土壤中被微生物降解、光照降解或被植物吸收,会改变土壤的理化性质,造成土壤污染。呋喃丹不仅会污染土壤及水体,对生物多样性也是一个巨大的威胁。

截至2016年12月,呋喃丹的代谢途径和迁移转化规律还未被明确阐述。只是在呋喃丹长时间的使用中,相关专家在动植物身上发现了中毒现象,部分专家和学者在研究环境要素时发现呋喃丹在粘性土壤中由于土壤的吸附作用而变得不易扩散,在疏松的土壤中扩散的速度较快,较强淋溶特性对地下水具有较大的威胁。

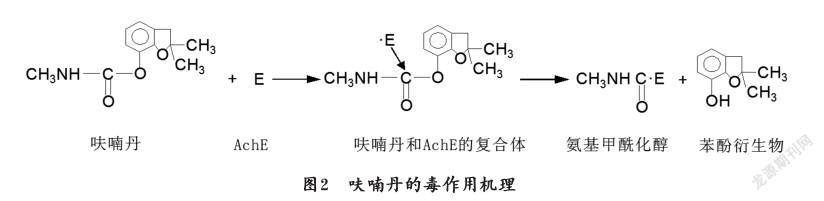

根据相关毒理学的研究可以发现,呋喃丹的结构与人体内乙酰胆碱非常相似。呋喃丹进入人体后,不需要活化就能与乙酰胆碱酯酶(AchE)活性中心的丝氨酸的羟基结合形成氨基甲酰化胆碱酯酶,会使乙酰胆碱酯酶失去活性,导致乙酰胆碱会大量积累,神经传导系统受到很大的影响,神经纤维也会长期处在一个兴奋状态,使人出现病态。呋喃丹的毒作用机理如图2所示。

按照世界卫生组织对农药毒性的分级,呋喃丹作用于人类属于剧毒类的农药。按我国对农药毒性的分级,从口腔进入人体是属于剧毒农药,通过皮肤吸收进入人体是属于中等毒性农药,所以对人畜而言,呋喃丹都是属于高毒物质。呋喃丹在人体内的ADI值为0.001毫克/公斤(体重),雌、雄性大鼠急性经口腔进入体内LD50均为8毫克/公斤。轻度中毒者会表现出头痛、腹泻、头晕、多汗等症状,中度中毒者会有轻度中毒表现伴随口吐白沫、呼吸困难、心率减慢、四肢僵硬等症状,部分中毒者还会出现大小便失禁、肺水肿、心率失调等现象。

随着科学技术的不断发展,用于环境监测所的仪器也随着科技的进步在不断地更新,检测呋喃丹主要有气相色谱—质谱仪连用(GC-MS)、液相色谱法、固相萃取法和柱后衍生物法等。

氨基甲酸酯类农药大多数都有低毒、高效的特点,但是呋喃丹是个例外,它是氨基甲酸酯类农药中毒性最强,影响最大的一种。虽然相关部门已经禁止生产和使用含呋喃丹的农药,但在一些地区仍在使用,希望有关单位能够严格执法,切实保障食品的安全问题。