新时期房地产市场平稳发展的政策及建议

2022-02-28杜威王桤伦朱毅

杜威 王桤伦 朱毅

2021年三季度以来,房地产市场遇冷,土地市场、房地产投资和房地产销售均出现下滑。本文从房地产政策角度,分析“集中供地”“二手房参考价”“限跌令”等政策的影响及房地产调控政策的逻辑,建议从健全房地产长效机制以及发挥商业银行的作用两个方面,不断完善政策体系,促进房地产市场平稳发展。

2021年主要房地产政策及影响

2021年是房地产政策出台较为密集、监管力度较大的一年。2021年8月住建部提到要建立“人、房、地、钱”四位一体的联动新机制,以此为框架,可以更好地认识当前的房地产政策。

集中供地政策的目的主要在于稳地价。房地产开发成本中,土地成本占比40%左右,土地的稀缺性导致房地产供给缺乏弹性,供给紧张推动地价上涨,进而传导至房价。2021年前两轮集中供地的成交结果形成鲜明对比:在第一轮中,房企竞拍热度不减,溢价率较高,部分热点城市热度仍居高不下;而在第二轮中,房企拿地热度转冷,流拍撤牌率明显上升,溢价率明显下降。其中土地出让规则和竞拍规则等政策调整起了关键作用,如限制溢价率、加强购地资金审查、竞品质方案、禁“马甲”等。在第一轮“竞配建”“竞自持”的出让规则下,房企通过高额的配建或自持面积转嫁购地成本,从而变相抬升土地价格;第二轮变为“竞品质”方案,实际上减少了房企转移购地成本的机会,房企利润将受到进一步挤压,从而倒逼房企优化经营管理。因此,房企分化是必然结果,资金实力雄厚,成本控制好的房企将更具竞争优势。2020年年末,我国房地产开发企业数量达10万多家,数量众多,通过收并购方式提高房企集中度是必然趋势。

房地产金融审慎管理制度的目的主要在于防风险。对于房地产企业,一是从资金供给端限制资金流向房地产企业,如房地产信托贷款等非标融资不断下降,房地产贷款集中度管理制约下房企贷款下降;二是从资金需求端把房企划分为红、橙、黄、绿四档,直接控制房地产企业的加杠杆的幅度。而对于居民,主要涉及银行的抵押贷款额度、首付比例和贷款利率等政策,对居民购房有直接影响。政策的主要诉求是减弱房地产部分风险向金融体系的传染性,守住不发生系统性金融风险的底线。

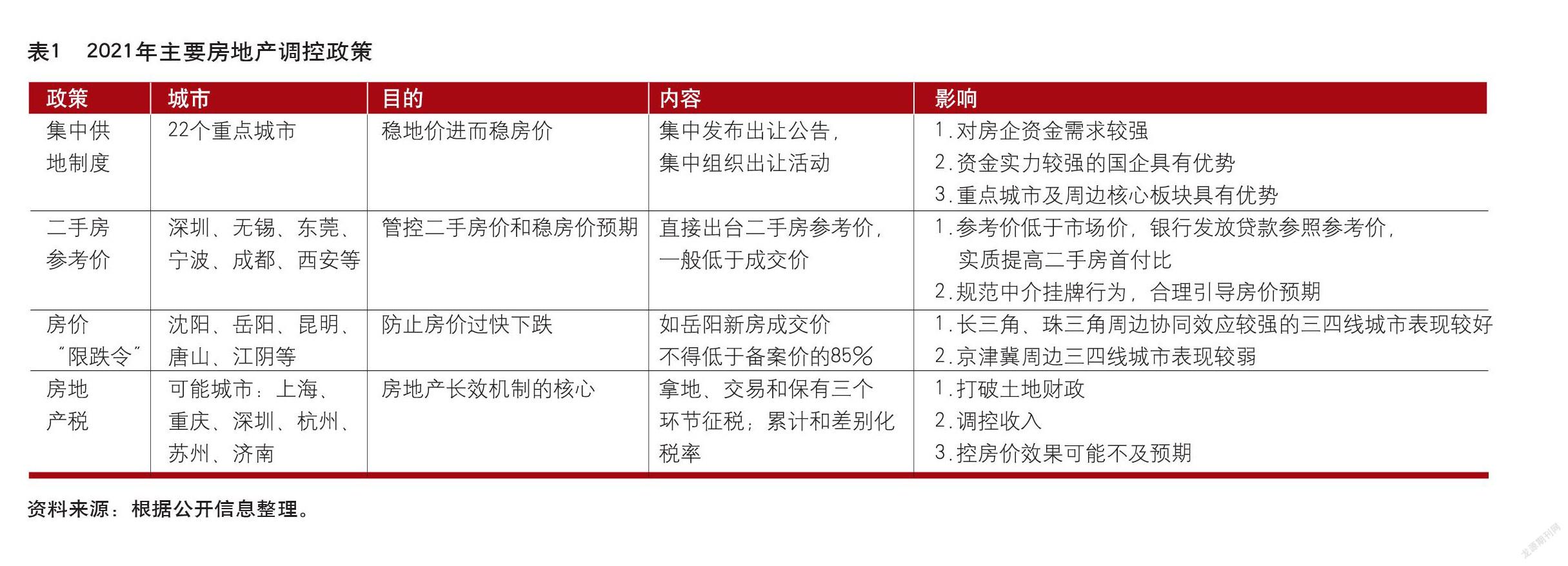

需求端政策主要是限制房地产投资需求、管控价格和稳定预期。直接调控房地产需求端是用得较多的常规政策,2021年比较有代表性的是“二手住房成交参考价”和房价“限跌令”這两项政策,它们都是直接控制价格,进而稳定房价预期。一方面,商业银行发放二手住房贷款会以官方参考价作为重要参考,虽然成交价可以高于参考价,但实际上提高了购买二手房的首付比例;另一方面,通过规范中介机构的挂牌行为,能够合理引导房价预期,促进市场理性交易。对于主要集中在三四线城市的房价“限跌令”政策,本质还是直接限制价格,只不过由以前的限涨变成了限跌,最终目的还是维护房地产市场的平稳发展。房价下跌的预期甚至比房价上涨的预期危害更大,可能会导致资产负债表衰退,“限跌令”能够防止出现房价过快下降的预期,防止引发连锁反应和恐慌性抛售(见表1)。

供给端政策主要是通过构建多层次住房体系增加房地产供给。除优化市场化住房供给体系,增加商品房供给外,建立以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系成为政策重点。2021年政府工作报告明确要求重点城市在土地供应计划中单列租赁用地,明确供给比例下限;2021年6月,国务院印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》,首次明确住房保障体系顶层设计,从土地、审批、费用、金融等方面支持保障性租赁住房发展;2021年9月,发改委强调要确保专项债券用途合规,不得安排用于租赁住房建设以外的项目,保证租赁住房建设资金。同时,政策也不断强调缓解大中城市新市民、青年人等的住房困难,预计将会出台进一步支持长租房和保障性住房发展的土地、财税和金融支持政策。

把握房地产调控政策的逻辑

房住不炒的基调始终未变。在我国进入新发展阶段后,高质量发展需要改变依赖房地产的发展方式。自2016年年底中央经济工作会议提出,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段的政策基调始终未变。其中关键是执行好房地产金融审慎管理制度,落实好房地产长效机制,加快完善住房租赁金融政策体系,以实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标。但也应该看到,无论是房企还是地方政府,都具有“走老路”的路径依赖。而且未来房地产企业和房地产市场区域分化更加明显,在房住不炒的基调下,未来房地产政策将更加强调“因城施策”。

防范房地产风险向金融体系传染是底线。自2017年以来,国务院金融稳定发展委员会不断推进化解重大金融风险攻坚战。2019年中小银行风险、2020年国企信用风险都得到平稳释放。当前房地产仍是金融风险方面最大灰犀牛,防范房地产风险向金融体系传染是政策底线。而在防范上,不仅需要降低房地产企业的风险,更重要的是降低房地产和金融体系的深度关联。因此,进入2020年以来,约束房地产企业加杠杆行为,合理规范金融体系资金流向房地产业一直是房地产监管最主要的工作。三道红线从房企自身角度,直接限制其加杠杆的能力。而贷款集中度管理,不仅限制了企业的融资渠道和规模,更重要的是减弱了银行体系对房地产部分的依赖,以防范房地产风险向金融体系传染。

稳发展和防风险需要动态平衡。在房地产风险释放的过程中,政策由“三稳”转向“两维护”是底线思维的体现。2021年央行三季度货币政策例会及房地产金融工作座谈会都强调“维护房地产市场平稳发展,维护住房消费者权益”。在市场化、法制化的原则下,高杠杆经营导致的房地产风险市场化出清是必然结果。此外,当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,房地产政策融资情况的边际改善不仅有利于平稳释放房地产企业风险,也是稳发展和防风险动态平衡的结果。

房地产市场平稳发展的政策建议

稳步推进房地产长效机制是根本

维护房地产市场平稳发展,从根本上讲需要建立“人、房、地、钱”为核心的房地产长效机制。“人”的方面,户籍制度改革、调节收入分配政策、城镇化进程、人口和生育政策等都是影响房地产需求的长期因素,需要从完善机制和制度的角度去考虑。“房”的方面,主要是通过财税、金融、土地等政策,大力发展长租房和保障性住房,丰富和完善多层次住房供给体系。“地”的方面,进一步推动农地入市等制度改革,完善土地指标的跨区域调剂等制度性措施。“钱”的方面,房地产贷款集中度已经实施,后续房地产贷款风险权重、居民债务收入比等或也将迎来新的规定,不断完善房地产金融审慎管理制度。

房地产长效机制中房地产税又是重中之重。房地产税之所以被寄以厚望,是由以下几点原因决定的:一是通过征收房地产税,可以扩展地方政府的财政收入来源,减少对土地出让金的依赖,进而降低土地价格;二是通过累计税率和差别化税率,起到抑制投资性需求,防止房价过快增长的目的,同时也是调节收入分配的重要手段。房地产税征收涉及到拿地、交易和保有三个环节,是一个系统性工程,具体税收设计仍需在试点的基础上不断调整。短期看,房地产税改革试点将进一步强化“房住不炒”的调控预期,长期将带来“人、房、地、钱”四位一体联动新机制的深刻调整。

商业银行应主动作为,促进房地产市场平稳发展

主动担当责任,深刻理解房地产政策的内涵。2021年10月,三季度金融統计数据新闻发布会就指出,部分金融机构对房地产企业“三线四档”融资管理规则存在一些误解,“误解为银行不得新发放开发贷款”。因此,商业银行应深刻理解房地产政策内涵,一方面,应准确把握和执行房地产金融审慎管理制度,保持房地产信贷平稳有序投放,满足房地产市场合理融资需求;另一方面,稳妥有序开展房地产并购贷款业务,重点支持优质房企并购困难的大型房企的优质项目,以市场化方式支持房地产风险化解和行业出清。

提升经营能力,做好风险和效益的统一。从商业银行资产配置角度看,房地产贷款抵押品充足,仍是银行较为优质的资产。一方面,商业银行要关注房地产风险,强化房地产业的信用资质审查;另一方面,商业银行要关注房地产风险可能引发的次生风险,针对优质核心房企的上游建筑和基建类企业进行贷款结构优化,加大对新兴产业的支持力度,动态调整资产摆布。

把握高质量发展,顺应房地产市场的发展趋势。在“因城施策”“一城一策”的指引下,房地产区域分化和房企分化是必然结果,商业银行应提前布局,主动作为,满足区域住房需求和优质房地产企业平稳发展。同时,长期租赁住房政策不断出台,政策主要通过融资支持、增加租赁住房的供给、租赁税收的优惠等方面强化对住房租赁的支持,把握长租房和城市更新带来的长租房开发贷和更新贷机会。助力房地产企业转型升级,关注“地产+养老医疗”“地产+物业管理”、绿色和标准化、长租公寓等转型方向。

满足刚性住房信贷需求,维护住房消费者权益。银保监会指出,目前银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款,要在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。一方面,商业银行应积极配合各地做好房地产调控、保障刚需群体信贷需求;另一方面,在推进房地产转型发展中,商业银行也应主动加强资金的监控,防止预售款等资金被挪用,维护住房消费者权益。

(作者单位:中信银行博士后科研工作站,

中信银行资产负债部)

责任编辑:孙 爽

976639255@qq.com