144名护士职业倦怠及影响因素研究

2022-02-27何开连罗婷玉勾若宇麦庭瑜谭德婵

何开连 肖 嵩 罗婷玉 勾若宇 麦庭瑜 谭德婵 曹 亮 李 友

144名护士职业倦怠及影响因素研究

何开连1肖 嵩1罗婷玉1勾若宇1麦庭瑜1谭德婵1曹 亮2李 友1

(1.桂林医学院公共卫生学院,广西 桂林 541199;2.桂林医学院公共卫生学院预防医学实验中心,广西 桂林 541199)

目的:调查护士职业倦怠及影响因素,为减少护士职业倦怠发生提供参考依据。方法:使用护士职业倦怠量表(NBS)和社会支持量表(SSRS)对144名护士发送网络问卷,调查护士职业倦怠和社会支持情况。结果:护士职业倦怠发生率为47.92%,性别、年龄、护龄、职称和受教育程度等对职业倦怠的影响,差异无统计学意义(>0.05);不同医院性质、工作近5年有无患病及社会支持的单因素分析对护士职业倦怠影响,差异具有统计学意义(<0.05);多因素Logistic回归分析显示工作近5年患病、社会支持越少的护士更容易出现职业倦怠。结论:护士职业倦怠的发生率较高,不同医院性质、工作近5年是否患病和社会支持都能影响职业倦怠的发生,医院及管理者应多关注护士的身心健康,给予更多的支持以降低职业倦怠的发生,提高护士的工作积极性和护理质量。

护士;职业倦怠;影响因素

引言

职业倦怠(burnout)是泛指个体在巨大的经济工作生活压力下自然产生的一种消极反应,是在长期压力下所产生的一种情感、态度和行为的耗尽状态[1]。随着我国医疗卫生事业的不断发展,医务人员队伍也在不断壮大,国内有研究报道称,医务人员发生职业倦怠和心身健康问题较为明显,工作满意度和生活质量较低,而护士的职业倦怠更为明显[2]。护士作为医疗服务的主要提供者,在高强度的脑力工作和体力工作之余,还要负责带教、科研等其他事务,容易产生职业倦怠及其他心理问题。职业倦怠不仅影响护士身心健康,同时也将对工作效率造成影响,增加护士的离职率[3],阻碍护理工作的有效进行,甚至发生医疗事故。护士产生职业倦怠受到多方面因素影响,职称、文化程度、轮班情况、绩效收入、婚姻状况、工作年限与护士职业倦怠发生均具有相关性[4]。社会支持是指个体通过社会相关关系获得的各种支持的总称,能减轻心理应激反应,社会支持近年来被认为是个体心理弹性的重要保护性因素,在有效缓解负性情绪、促进个体身心健康等方面发挥着重要的积极作用[5]。给予护士足够的社会支持,有助于减轻工作、生活中的心理应激反应,缓解护士压力[6,7]。本研究旨在了解护士职业倦怠的影响因素,为减少护士职业倦怠的发生,以及为患者提供更好的优质服务提供一定的理论参考依据。

1 资料和方法

1.1 研究对象

研究对象采用方便抽样法,选取各级医疗机构144名在岗护士作为调查对象。纳入标准:(1)取得护士执业资格注册者;(2)在目前岗位的正式工作者;(3)自愿参与本研究。排除标准:(1)有精神病史;(2)调查前2周已服用精神类药物者;(3)因病假、产假等不在岗护士。

1.2 研究方法

护士职业倦怠量表(Nursing Burnout Scale,NBS)采用由西班牙Moreno Jimenez教授首次编制,由我国著名学者宋双[8]按本土化原则研制的量表进行。该量表有两个部分,第一部分是被调查对象一般资料;第二部分共57个条目,采用Likert1~4级评分法(“1”完全不同意;“2”基本不同意;“3”基本同意;“4”完全同意)。其中第25~27项,第31~32项,第35~37项,第39~43项为反向计分题。得分越高,表示职业倦怠越严重,倦怠的分值标准分别为:分数<140.5分,无或极轻微倦怠;140.6~160.4分,轻度倦怠;分数>160.5分,中重度倦怠。

社会支持量表(Social Support Rating Scale,SSRS)采用肖水源1986年编制的《社会支持量化表(SSRS)》[9]进行测评。该量表一共包括10道题目,分别表示3个维度,即客观支持、主观支持和支持利用度。量表第1~4和8~10个条目为单项选择题,选项1、2、3、4分别计1分、2分、3分、4分;第5个条目分为A、B、C、D4项计录总分,每项从“无”到“全力支持”分别计1~4分;第6个、第7个条目如回答“无任何来源”则计0分,回答“下列来源”者,有几个来源就计几分;各维度得分为条目得分之和[10]。该量表总分在11~62分,得分越高表示社会支持度越高,总分<33分属于低社会支持度,33~45分属于一般社会支持度,总分>45分属于高社会支持度[11]。

1.3 调查方法

调查方法通过网络问卷星卷(主要通过QQ、微信发送调查问卷的网络链接)发放问卷,调查前已告知调查对象本次研究的目的,取得知情同意后,使用统一的指导语向研究对象讲解调查目的、内容及填写方法,要求所有调查对象真实填写,在20 min~30 min内完成问卷,进行匿名作答后提交,研究者对回收的问卷进行审核,按照纳入标准和排除标准,剔除不符合问卷的数据,最后回收问卷144份,回收率100%。

1.4 统计学方法

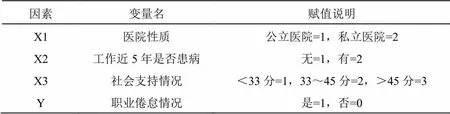

统计学处理用SPSS23.0对整理分析后的调查问卷数据进行统计分析,包括描述性统计,对符合正态分布的计数资料用c2检验,用均数±标准(`c±s)差表示,Logistic回归进行多因素分析,≤0.05有统计学意义。单因素分析赋值见表1。

表1 单因素分析赋值表

2 结果

2.1 基本情况

144名研究对象中,男性11人(7.64%),女性133人(92.36%)年龄在18~52岁,平均(26.28±5.17)岁;学历包括中专15人(10.42%),大专85人(59.03%),本科及以上44人(30.55%);护龄1~5年93人(64.58%),6~10年38人(26.39%),大于10年13人(9.03%),平均(5.71±5.26)年;初级职称137人(95.14%),中级职称及以上7人(4.86%);未婚及其他75人(52.08%),已婚69人(47.92%);无子女91人(63.20%),一孩34人(23.61%),二孩及以上19人(13.19%);每月夜班≤4个51人(35.42%),5~9个68人(47.22%),夜班≥10个25人(17.36%);编制内11人(11.11%),编制外128人(88.89%);内科15人(10.42%),外科25人(17.36%),妇产科29人(20.14%),儿科5人(3.47%),急诊5人(3.47%),其他65人(45.14%);公立医院122人(84.72%),私立医院22人(15.28%);三级医院72人(50.00%),二级医院58人(40.28%),一级医院14人(9.72%);工作后近5年未患疾病119人(82.64%),工作后近5年患有疾病25人(17.36%)。见表2。

表2 调查对象基本资料(n=144)

续表2

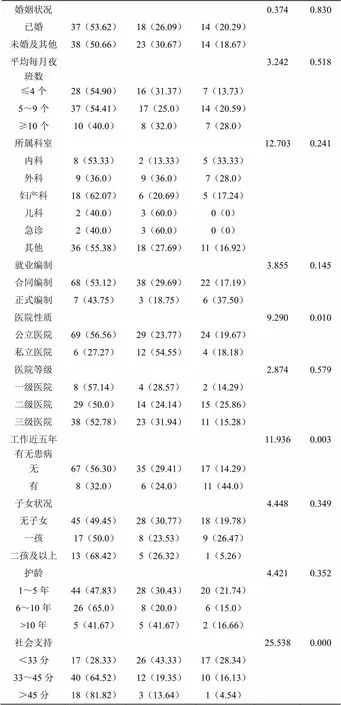

2.2 护士职业倦怠的单因素分析

结果表明,职业倦怠基本情况护士无倦怠75人(52.08%),轻度倦怠41人(28.47%),中重度倦怠28人(19.44%)。除医院性质、工作近5年身体状况、社会支持对职业倦怠发生率有影响外,其他都没有统计学意义。公立医院职业倦怠发生率为43.44%,私立医院发生率为72.73%,私立医院高于公立医院,差异有统计学意义(c2=9.290,=0.010);工作近5年患病的职业倦怠发生率为68.0%,工作近5年未患病的职业倦怠发生率为43.70%,差异有统计学意义(c2=11.936,=0.003);低社会支持度的职业倦怠发生率为71.67%,一般社会支持度的职业倦怠发生率为35.48%,高社会支持的职业倦怠发生率为18.18%,差异具有统计学意义(c2=25.538,=0.000)。见表3。

表3 影响职业倦怠单因素分析[n(%)]

续表3

婚姻状况 0.3740.830 已婚37(53.62)18(26.09)14(20.29) 未婚及其他38(50.66)23(30.67)14(18.67) 平均每月夜班数 3.2420.518 ≤4个28(54.90)16(31.37)7(13.73) 5~9个37(54.41)17(25.0)14(20.59) ≥10个10(40.0)8(32.0)7(28.0) 所属科室 12.7030.241 内科8(53.33)2(13.33)5(33.33) 外科9(36.0)9(36.0)7(28.0) 妇产科18(62.07)6(20.69)5(17.24) 儿科2(40.0)3(60.0)0(0) 急诊2(40.0)3(60.0)0(0) 其他36(55.38)18(27.69)11(16.92) 就业编制 3.8550.145 合同编制68(53.12)38(29.69)22(17.19) 正式编制7(43.75)3(18.75)6(37.50) 医院性质 9.2900.010 公立医院69(56.56)29(23.77)24(19.67) 私立医院6(27.27)12(54.55)4(18.18) 医院等级 2.8740.579 一级医院8(57.14)4(28.57)2(14.29) 二级医院29(50.0)14(24.14)15(25.86) 三级医院38(52.78)23(31.94)11(15.28) 工作近五年有无患病 11.9360.003 无67(56.30)35(29.41)17(14.29) 有8(32.0)6(24.0)11(44.0) 子女状况 4.4480.349 无子女45(49.45)28(30.77)18(19.78) 一孩17(50.0)8(23.53)9(26.47) 二孩及以上13(68.42)5(26.32)1(5.26) 护龄 4.4210.352 1~5年44(47.83)28(30.43)20(21.74) 6~10年26(65.0)8(20.0)6(15.0) >10年5(41.67)5(41.67)2(16.66) 社会支持 25.5380.000 <33分17(28.33)26(43.33)17(28.34) 33~45分40(64.52)12(19.35)10(16.13) >45分18(81.82)3(13.64)1(4.54)

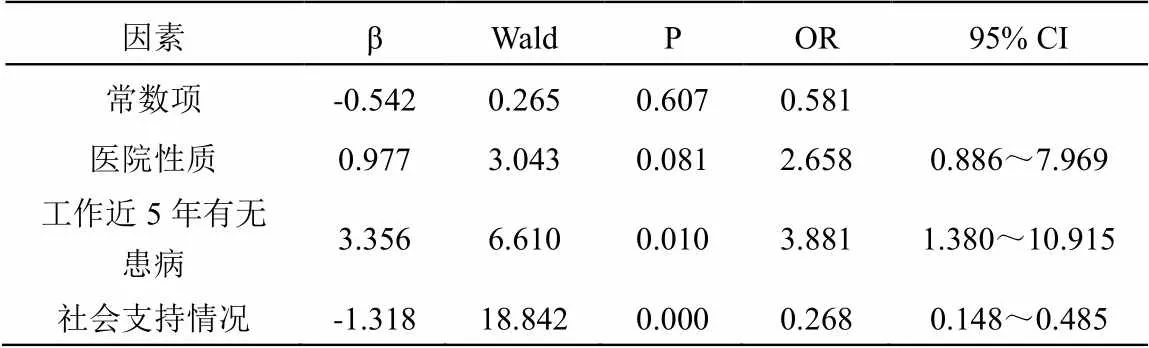

2.3 影响护士职业倦怠的多因素Logistic回归分析

多因素Logistic回归分析表明,工作近5年患病护士的职业倦怠发生率是未患病护士的3.881倍;护士获得的社会支持越少,职业倦怠的发生率就越高。见表4。

表4 职业倦怠 Logistic 回归分析

3 讨论

3.1 护士职业倦怠影响现状况

结果表明:护士的职业倦怠发生率为47.92%,低于文献报道的职业倦怠发生率56%~84.57%[12-14],可能与使用的倦怠调查量表不同有关。本研究使用的量表是在唐颖版护士职业倦怠量表基础上删减修改过更适于中国护士使用的量表[15],导致结果存在一定差异;同时研究对象国家、地区、科室来源不同也可能是存在差异的原因。约有50%的护士产生职业倦怠,可能存在以下原因:护士作为医疗服务的主力军,随着时代发展,人民对健康的需求、对护理服务质量的要求越来越高,同时医院管理的不断发展与完善,护士除完成本职工作之外还要不断迎接各项考核,工作中的不确定性因素和暴力伤医事件不断发生,身心上都承受着巨大压力,使护士容易发生职业倦怠。

本研究显示:年龄、性别、护龄、学历等对职作倦怠影响差异无统计学意义(>0.05),这与其他研究报道不一致[16],与本次研究中的护士都较年轻,工作时间也相对较短,学历普遍集中在大专有关,这与冯瑞等[17]报道的中专、大专护士职业倦怠程度低于越高层次学历者的研究结果一致,可能是因为越年轻的护士,参加工作年限越短,对护理工作保持着较高的热情,业务学习和适应能力较强,除自己工作之外,没有其他事情分散精力,能将大多数精力用在工作中。

3.2 护士工作5年内患病对职业倦怠影响的分析

职业倦怠常常作为研究职业心理健康方面的一个重要内容,本研究显示护士工作5年内患病对职业倦怠的影响差异有统计学意义(<0.05)。这可能与护士工作方式有关,大多数医院护士长期进行高负荷工作,包括三班制的工作方式,特别是夜班需要精力高度集中,才能完成分配的工作任务[18]。另外护士在工作中需要长时间站立行走,进行各项操作时也需要弯腰进行。除此之外,在完成病人护理工作之外,护士还需要不断进行本科室内业务学习,包括理论知识和技术操作的练习,以及完成医院和科室每月、每季度的理论和操作考核,而这些都需要在8小时工作之外的时间进行。长此以往,身体的不断透支给护士造成一定职业损伤,而身体的损伤进一步影响到护士的精神心理状态,由此容易产生职业倦怠,这提示要减轻护士工作压力,改进工作模式,定期进行体检,关注护士的身体健康状况,以减少职业倦怠的发生,更好地为患者服务。

3.3 社会支持对护士职业倦怠的影响

本研究结果显示,护士获得社会支持率58.33%(低社会支持率为41.67%,高社会支持率为15.28%)高于李珍[19]报道的的肿瘤科护士获得社会支持总率44.28%(低社会支持率为55.8%,高社会支持率为26.7%),其原因可能是随着护理管理模式的改进,社会各界对护士的重视程度有所提高。护士获得的社会支持越少更易发生职业倦怠,这与陈珊等[20]发现社会支持与职业倦怠呈负相关的研究结果相同。社会支持直接影响护士职业倦怠的产生,护士工作的内在动力是获得的社会支持,直接影响护士的从业幸福感[21]。社会支持较高者能较好地释放自己工作方面的压力,护士所感知的组织支持感越高,其工作干劲越足[22]。然而,在传统观念的影响下,医院对护士的重视程度较低,护士得到的社会支持度也比较低,容易出现职业倦怠[23]。医院可以根据自身实际情况,改善护士工作条件,优化护士办公场所,在护理管理中,管理人员和相关决策者应该改善工作氛围。例如,为员工提供短暂的娱乐和休息场所,加大对护士的社会支持力度,科室内的员工相互支持和尊重,为员工提供一个舒适自在的氛围,对护士在工作中所付出的劳动给予肯定,充分尊重和实现护士的个人价值,提升护士的工作成就感[24,25]。社会支持是应对压力的有效方法,来源于家庭和社会多方面物质或心理上的增援[26],社会支持可以提高自身面对不良事件发生时的应对能力,发挥有利于身心健康的积极作用[27],家庭、朋友及领导支持能为护士提供积极的心理支援,能够促使护士更好地应对各方面问题,在工作上投入更多热情,减少职业倦怠的发生[28],提高护理质量。

4 结论

综上所述,护理是一种压力很高的职业,护士容易产生职业倦怠,这个时候需要医院管理者和决策者应关注护士身体状况,定期进行体检,建立健康档案等,根据实际情况适时调整岗位。例如,压力较高的重症监护室护士可以和普通病房护士轮换;了解护士工作生活中所面临的压力,给予护士足够的支持;另外,一定程度上增加护士绩效,可以让护士以更加积极的态度投入工作;社会各界也要对护士给予充分的尊重和肯定,提高护士在医疗行业中的地位,并且在超负荷工作的时候,护理管理者应对他们所做的工作量给予认可和表扬,在他们面对困难时,及时沟通并主动提供帮助,减轻护士职业倦怠的发生,增强护士的幸福感和归属感。本研究存在样本量上的限制,在今后的研究中可以扩大范围,增加样本例数,进一步探讨影响护士职业倦怠的相关因素。

[1]刘亚欣,陈志宏,罗意荀,等. 医护人员职业倦怠的研究进展[J]. 职业与健康,2021(8): 1134-1136,1140.

[2]段敏,成灿,吕孝臣. 护士职业倦怠与自我效能感相关性的meta分析[J]. 九江学院学报(自然科学版),2022,37(1): 109-114.

[3]马荣花. 职业倦怠对护士共情能力的影响及应对方式探讨[J]. 河南医学研究,2019,28(19): 3599-3600.

[4]程爽,熊振芳,蔡艺,等. 中国护士职业倦怠影响因素的meta分析[J]. 职业与健康,2020,36(15): 2112-2116.

[5]徐文翠,刘明曦,任霄凌,等. 三甲医院ICU护士工作压力与社会支持的相关性研究[J]. 中国医院管理,2018,38(8): 70-71,80.

[6]林海燕,于轶群,黄晓丽,等. 两孩政策下女性医务人员职业压力社会支持状况调查与应对措施研究[J]. 中国妇幼保健,2020,35(20): 3722-3725.

[7]余兴梅,姜桂春. 肿瘤科护士职业倦怠现状及干预的研究进展[J]. 齐鲁护理杂志,2021,27(3): 145-147.

[8]宋双,张立力. 中文版护士职业倦怠量表的信度和效度[J]. 广东医学,2010,31(4): 501-502.

[9]赵明月,陈静,刘东英. 抗击新冠肺炎一线护士心理资本与社会支持的相关性分析[J]. 齐鲁护理杂志,2020,26(21): 57-60.

[10] 梁婕,田凌云,杨秋红,等. 应对方式在重症医学科护士社会支持和职业倦怠间的中介作用[J]. 中国护理管理,2022,22(1): 106-110.

[11] 李友. 河池市长寿分布特征和老年人健康状况研究[D]. 南宁: 广西医科大学,2017.

[12] 何志荣,姚卓娅,耿军辉,等. 消毒灭菌护士职业倦怠现状及其与职业压力、心理韧性的相关性分析[J]. 临床护理杂志,2021,20(1): 56-58.

[13] 张倩,张秀军,胡成洋,等. 护士职业倦怠现状及其影响因素分析[J]. 蚌埠医学院学报,2021,46(2): 232-236.

[14] LIU L, TIAN H E, WANG Y, et al. The current situation of occupational burnout and its influencing factors among orphan child care workers in Nanjing[J]. Chinese Journal of Industrial Hygiene and Occupational Diseases, 2020, 38(4): 268-270.

[15] 杨陈,张学兵. 儿科护士职业倦怠研究进展[J]. 职业与健康,2021,37(10): 1427-1431.

[16] 王净非,冯瑞,薛花,等. 陕西省公立医院护士职业倦怠现状及其影响因素调查分析[J]. 临床医学研究与实践,2021,6(4): 25-27.

[17] 冯瑞,薛花,王平侠,等. 陕西省公立医院执业护士职业倦怠现况调查[J]. 临床医学研究与实践,2020,5(24): 159-160.

[18] 赵浴光,李晓璇,崔莹,等. 社会支持对医护人员职业倦怠的影响——基于自我效能的中介作用研究[J]. 中国医院管理,2019,39(11): 48-50.

[19] 李珍. 肿瘤科护士工作倦怠现状及其主要影响因素[J]. 当代护士(中旬刊),2017(2): 125-127.

[20] 陈珊,陈当春,庞燕. 新建肿瘤病房护士工作压力与职业倦怠及社会支持的关系研究[J]. 当代护士(中旬刊),2020,27(6): 123-125.

[21] 张靓,李凡,明亚燃,等. 北京市急诊科护士幸福感与职业倦怠、正念思想的相关性分析[J]. 中国实用护理杂志,2020,36(1): 52-57.

[22] 孙璇,李静,王迎,等. 男护士心理健康现状及其影响因素[J]. 职业与健康,2019,35(10): 1348-1352.

[23] 管亮,单晓娜,孙宏亮. 患者对护士刻板印象的干预策略研究[J]. 中国实用护理杂志,2021,37(1): 68-72.

[24] GALAIYA R, KNROSS J, ARULAMPALAM T. Factors associated with burnout syndrome in surgeons: A systematic review[J]. Annals of the Royal College of Surgeons of England, 2020, 102(6): 401-407.

[25] HORAN K M, DIMINOL K. Supporting novice nurses during the COVID-19 pandemic[J]. American Journal of Nursing, 2020, 120(12): 11.

[26] 肖一峰,张蕾. 急诊科护士心理压力调查及其与社会支持的关系研究[J]. 山西医药杂志,2021,50(24): 3361-3363.

[27] 宋艳丽,姜新,王金瑞,等. 护士健康行为对心理压力及应对方式的影响[J]. 吉林医药学院学报,2018,39(4): 269-270.

[28] 刘芳,宋召风,王伟. 手术室护士工作敬业度现状调查及其与共情疲劳、领悟社会支持的相关性分析[J]. 检验医学与临床,2021,18(6): 826-828.

Study on Job Burnout and Its Influencing Factors of 144 Nurses

Objective: To investigate nurses' job burnout and its influencing factors, so as to provide reference for reducing the occurrence of nurses' job burnout. Methods: A network questionnaire was sent to 144 nurses using the Nurse Burnout Scale (NBS) and the Social Support Scale (SSRS) to investigate nurses' burnout and social support. Results: The incidence of job burnout of nurses was 47.92%, and there was no statistical significance in the effects of gender, age, nursing age, professional title and education level on job burnout (>0.05); the univariate analysis of different hospital nature, whether there is illness in the past 5 years and whether there is social support had a statistically significant effect on nurses' job burnout (<0.05); Multivariate Logistic regression analysis showed that nurses who were sick in the last 5 years and had less social support were more likely to suffer job burnout. Conclusion: The incidence of job burnout of nurses is high, different hospital nature, illness in the past 5 years and social support can affect the occurrence of job burnout, hospitals and managers should pay more attention to the physical and mental health of nurses, give more support to reduce the occurrence of job burnout, improve nurses' work enthusiasm and nursing quality.

nurses; job burnout; influencing factors

R192

A

1008-1151(2022)12-0146-04

2022-08-29

桂林医学院博士启动基金;广西壮族自治区2021年广西学位与研究生教育改革课题(JGY2021128)。

何开连(1992-),女,桂林医学院公共卫生学院在读硕士研究生,研究方向为劳动卫生与环境卫生。

李友(1977-),女,桂林医学院公共卫生学院副教授,博士,研究方向为环境流行病学。