艾滋病院前急救和转运流程的建立与循证医学的应用

2022-02-27邓上勤蒙江明

李 湘 邓上勤 吕 冰 蒙江明

艾滋病院前急救和转运流程的建立与循证医学的应用

李 湘 邓上勤 吕 冰 蒙江明

(南宁市第四人民医院/广西艾滋病临床治疗中心(南宁),广西 南宁 530012)

目的:探讨循证医学在艾滋病院前急救和转运流程建立的应用。方法:通过调查采集有关艾滋病院前急救和转运的相关资料,确定存在的问题,建立艾滋病院前急救和转运的基本流程,依据循证医学的方法,对流程进行综合评估、优化流程及流程再造。临床资料分为观察组与对照组,两组进行比较。结果:采用循证方法流程管理前后,危重患者抢救成功率、职业暴露发生及暴露后处理合格率、医护人员防护依从执行率、细菌学检测合格率等各项监测指标相比较,差异有统计学意义。结论:应用循证医学方法,建立健全艾滋病院前急救和转运流程,使传染病院前急救和转运工作更加科学、规范、安全。

艾滋病;院前急救;转运流程;循证医学

引言

艾滋病院前急救和转运工作具有积极救治患者生命的重要作用,与此同时,医护人员也面临极大的职业暴露及医院感染的风险。目前,国内外传染病院前急救和转运的研究报道甚微,系统的工作流程尚未建立。本课题应用循证医学方法制定和管理艾滋病院前急救和转运的工作流程,并对其进行综合评估,效果较为满意。现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取南宁市第四人民医院急诊科2013年院前急救和转运艾滋病患者286例作为对照组,2014年应用循证医学方法实施流程管理的院前急救和转运的艾滋病患者310例作为观察组。对照组:医师7人,护士16人;观察组:医师9人,护士18人。同时对职业暴露发生情况、医护人员防护依从性、细菌学监测及污染物品处理情况进行对比。

1.2 诊断依据

依据2011年卫生部颁发的《艾滋病诊疗指南》[1]的诊断标准进行确诊。院前评估可疑艾滋病患者均纳入流程管理,入院后经检测不符合诊断标准的病例在统计中剔除。

1.3 方法

对对照组患者行常规院前救治,未实施流程管理。

对观察组患者应用询证医学方法实施系统的流程管理。采取的实践步骤如下。

(1)规范流程:①界定“基本流程”:首先调查艾滋病院前急救和转运的现状,找出急需解决的问题;然后应用期刊检索系统和网络检索系统(中文生物医学文献数据库、中国期刊全文数据库、美国国立图书馆的公众医学文献数据库及相关的询证医学网站等),根据问题检索相关文献;严格评价文献,整合证据。依据《中华人民共和国传染病防治法》《医院隔离技术规范》《医疗机构消毒技术规范》等建立各项流程标准,包括院前急救流程、各项技能操作规范、职业暴露处理流程等。由医院质量管理委员会和急诊科全体医护人员共同界定适合本科的“艾滋病患者院前急救和转运的基本程序”,该程序制定符合简洁、有效、易实施的原则。具体为:接到急救电话—登记并通知出诊人员—出诊,接触患者前需戴医用防护口罩、帽子、胶手套、护目镜(或面屏),穿隔离衣、鞋套,平车铺防渗透一次性床罩—快速现场评估,紧急现场急救。所有需执行的技术操作均需在现场完成(包括静脉穿刺置管、气管插管、加压包扎止血和固定等)—救护车转运,转运过程中严密观察患者病情。若需吸痰、重新静脉置管等操作,需停车后进行。依据患者病情与院内相关科室建立联系—完成转运—所有使用过被污染的物品按医疗机构消毒技术规范管理—救护车空气、物品按消毒技术规范消毒与管理并记录—及时、规范完成医疗文件书写,并附救护车空气、物品消毒记录。②评价流程:根据国内外相关文献参考资料、结合实践工作中艾滋病院前急救和转运的危险因素和风险、以及南宁市传染病院前急救和转运隔离技术的应用,分析评价。③流程实施:流程团队为急诊科全体医护人员;流程管理由急诊科专人负责监督执行,严格规范抢救程序,建立训练有素的传染病急救队伍,组织急诊科全员定期培训与演练,由专人负责考核培训效果,要求全部合格。

(2)优化流程和流程再造:由流程负责人持续监督流程的运行,定期及不定期抽查各项技能操作、医护人员手卫生及防护依从情况、污染物品的处理,以及环境卫生监督。发现问题及时纠正,保证流程正常进行。定期对流程进行系统评估,有缺陷者对现有流程进行改进,效果好则规范现有流程,保障流程持续优化进行。

1.4 统计学处理

采用SPSS18.0软件进行统计分析,数据资料采用c2检验,<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

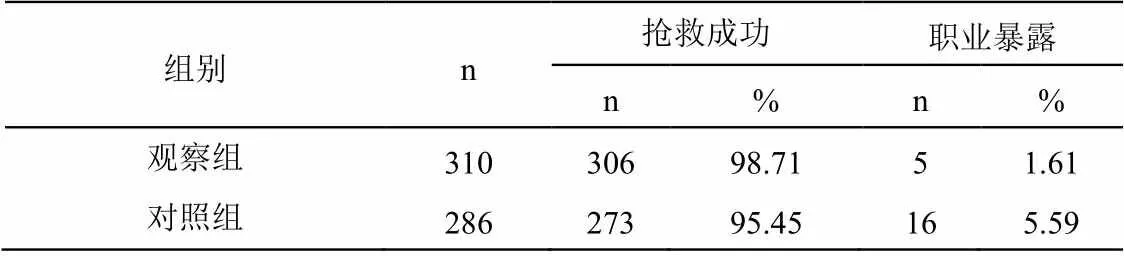

2.1 实施流程管理前后危重患者抢救成功率、职业暴露发生率、暴露后处理合格率比较

采用循证医学方法实施流程管理后,提高了危重患者的抢救成功率、减少职业暴露,差异有统计学意义,见表1。经流程管理后,观察组职业暴露后处理合格率为5/5(100.00%)(5例职业暴露,经评估,处理合格5例),对照组5/16(31.25%)(16例职业暴露,经评估,处理合格5例),两组比较差异有统计学意义(<0.05)。

表1 两组危重患者抢救成功率、职业暴露发生率比较

注:与实施流程管理前比较,均<0.05。

2.2 实施流程管理前后医护人员防护依从性比较

流程管理后,医护人员的防护依从性提高,差异有统计学意义,见表2。

表2 两组医护人员防护依从执行率比较

注:与实施流程管理前比较,均<0.05。

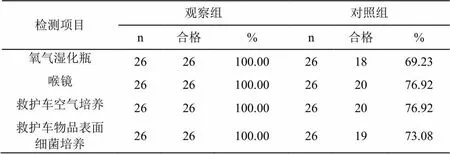

2.3 实施流程管理前后细菌学监测及污染物品处理合格率比较

实施流程管理后,氧气湿化瓶、喉镜、救护车空气和物品表面细菌培养均全部合格,见表3。经管理后,污染物品处理全部合格,观察组合格率63/63(100.00%)(抽查63例合格63例),对照组47/56(83.93%)(抽查56例合格47例),两组差异有统计学意义(<0.05)。

表3 两组细菌学检测合格率比较

注:与实施流程管理前比较,均<0.05。

3 讨论

艾滋病患者大多合并各种机会性感染,常见的有结核病、非结核分枝杆菌感染、卡氏肺孢子肺炎、真菌感染等,及并发感染梅毒、丙型病毒性肝炎等,不少艾滋病患者因全身衰竭、呼吸衰竭、昏迷、休克、外伤、假性动脉瘤破裂等急性病症呼叫院前急救,也有患者因当地缺少专科医疗,而要求救护车转运。一些医护人员在院前急诊救治和转运艾滋病患者时,因时间紧迫、急救环境差等因素,易忽视隔离技术规范,或未能严格地执行。存在有血液/体液传播、呼吸道传播、飞沫传播的职业感染风险。应用循证医学的研究方法,建立艾滋病院前急救及转运流程管理模式,可以最大程度提高危重患者抢救成功率,防止院内感染,减少职业暴露的发生。

3.1 应用询证医学的方法对艾滋病患者院前急救和转运实施流程管理的意义

循证医学是在临床科研方法学的基础上发展而来,为临床工作提供了新的模式。它强调将最佳的临床证据应用到患者的诊疗活动中,即应用当前所能获得的最好的研究依据,结合医生的个人专业技能和临床经验,考虑患者的需求,同时纳入法律及医学伦理等,将多因素结合起来制定出患者的诊疗措施[2,3]。近年来,随着循证医学的发展,其实践应用更是随着国际Cochrane协作网的建设和微机网络技术的迅猛发展而不断地完善,现代医学已基本完成从经验医学向循证医学的转变[4]。临床科研中,应用循证医学方法,建立现代医学科研新模式,明显提高了临床科研水平[5]。而“流程管理”最早于20世纪90年代由企业界提出,这种新的管理思想和管理模式在国际企业界广为认可,流程管理包括规范流程、优化流程和再造流程三个方面内容。医院流程管理在西方国家,特别是在美国医院中得到推广,我国大多医院目前也逐渐地试行实施。医院流程管理要求制定出最合适的诊疗路径,使医疗工作的诊疗标准、医疗技术、医疗行为更加规范,不仅提高医疗质量,还降低了医院感染。在传染病院前急救和转运中,因工作环境及服务对象的复杂性和特殊性,急救医护人员承受了极大的职业风险,如何提高传染病院前急救和转运管理水平,成为一个重要的课题,依据传染病、急救、隔离技术建立的传染病院前急救和转运流程管理是重要的内容。而循证医学的方法为传染病院前急救和转运流程管理提供了一种新的模式,把临床经验与外部最佳证据结合起来,经过严格评估并对效果进行科学、系统地论证,为临床传染病院前急救管理工作的决策和科研提供真实有效的证据。

3.2 为艾滋病院前急救和转运提供科学系统的工作方法

现代医学模式强调循证医学,这就要求临床医师进行全面的相关文献检索,最有效地应用证据解决临床问题,制定有效的解决办法,并在实践中不断发展和完善。临床工作中,随着各种有创操作不断增加,医务人员面临职业风险也随之增加,越来越多文献报道医院感染无不与消毒不严格、操作不当等医疗行为有关。而院前急救因各种不可预见的因素、急救条件有限,工作中存在很大的医疗风险[6]。医护人员通过对有关艾滋病院前急救和转运的相关资料调查采集,对其进行综合评估,与具体情况结合,建立急救工作流程。应用循证医学的研究方法,在流程设计的过程中,将循证医学思想与现代流程管理理论相结合,解决实际问题并提高医疗工作质量。流程设计以患者为中心,以预防和控制医院感染、提高医疗安全为原则,注重实施过程,通过应用对效果进行系统评估并持续改进,这对规范医务人员防护、预防职业感染、保障医务人员安全、提高医疗质量起到了重要作用。不少研究应用循证医学的方法,建立院前、院内流程管理,均取得了较好的成果[7,8]。为保证流程实施过程中规范操作,实施前组织医护人员进行培训和演练[9,10],建立一支高素质、高质量的传染病院前急救队伍,保证流程顺利实施。

3.3 提高医疗质量,降低职业风险

将流程管理应用到传染病院前急救和转运中,通过应用对效果进行评估、优化及再造,经过流程管理,明显提高了医疗质量,避免操作疏漏及无序状态,降低了职业风险。

在医疗工作中,卫生服务性感染是全世界普遍存在的问题,给患者和卫生服务体系造成巨大的疾病和经济负担[11]。医疗工作中职业暴露不容忽视[12,13],暴露后果严重,院前急救和转运传染病患者时,更易忽视消毒隔离技术,急救医护人员承担了更多的风险[14,15]。本资料显示,系统的管理可明显减少职业暴露的发生,且暴露后的处理更加规范。

医务人员标准预防防护依从性低,是导致医院感染重要原因之一。其中,规范医护人员手卫生是预防医院感染发生的一个重要环节,手污染与医院感染有着密切的关系。2009年卫生部颁发了《医院隔离技术规范》,提出了标准预防理念,明确了不同传播途径疾病的隔离措施与方法,传染病防控以及医院感染防控工作要求医务人员严格执行隔离技术。有资料显示了医护人员防护依从性不足,手卫生依从性低[16]。设计易于接受和掌握的工作流程,通过干预管理,可明显提高医务人员防护依从性[17,18]。提高各项措施有效执行,对预防医务人员自身感染及患者外源性感染起重要作用。本研究显示,经流程管理后医护人员的防护依从性明显提高,规范的操作和系统的管理是职业安全的重要保障。

医疗中产生的医用废物含有大量的致病微生物,若处理不当,不仅造成医务人员感染,还可能污染环境导致疾病传播流行。《医疗机构消毒技术规范》对医疗废弃物品的处理、环境和物品表面的消毒技术均有明确规定,同时也对特殊传染病的污染物消毒、传染病终末消毒也有明确的规定。有研究发现医疗废物的处理尚有待进一步优化[19],规范医疗废物管理可减少医疗感染风险。繁忙工作中,一些救护车消毒管理常未能引起重视,消毒前车内空气和物品表面的细菌污染严重[20],在细菌超标的环境下极易造成医院感染[21],严重威胁着医务人员和患者的身体健康,加强救护车规范管理,可提高检测合格率[20]。本课题研究也显示,系统管理后医疗废弃物品处理更加规范,医疗环境更加安全。

综上,医务人员院前急诊救治和转运传染病患者时,应针对其危险因素和风险,严格遵守消毒隔离技术规范,制定出一套完善的救治方案,在防护的基础上进行最有效的救治。本研究应用循证医学方法对艾滋病患者院前急救和转运流程管理实施前后结果对比表明:危重患者抢救成功率、职业暴露发生及暴露后处理合格率、医护人员防护依从性、细菌学检测合格率及污染物品处理合格率对照组与观察组对比差异均有统计学意义,充分证实了艾滋病院前急救和转运管理流程建立和应用的重要性及必要性,同时医护人员更易于掌握工作中的操作方法,自觉遵守操作流程,从而达到提高医疗质量和降低职业感染风险的目的。

4 结束语

循证医学的发展为临床工作提供了机遇和挑战,在传染病院前急救和转运的管理工作中,建立急救和转运流程,提高医疗质量、防止院内感染、减少职业暴露,形成规范管理模式。使传染病院前急救和转运工作更加科学、规范,在类似工作中值得借鉴。

[1]中华医学会感染病学分会艾滋病学组. 艾滋病诊疗指南(2011版)[J]. 中华传染病杂志,2011,29(10): 629-640.

[2] SCHWAB A P. Epistemic trust, epistemic responsibility, and medical practice[J]. Journal of Medicine and Philosophy, 2008, 33(4): 302-320.

[3] SMITH D G. Viewpoint: envisioning the successful integration of EBM and humanism in the clinical encounter: Fantasy or fallacy[J]. Academic Medicine, 2008, 83(3): 268-273.

[4] CONCATO J. Is it time for medicine-based evidence[J]. JAMA, 2012, 307(15): 1641-1643.

[5] 张伟英,应争先,王茂峰,等. 基层医院循证医学教育与临床科研[J]. 中华医学科研管理杂志,2014,27(6): 712-715.

[6] 鲁艳,王琼涛. 院前急救患者医院感染的相关危险因素研究[J]. 中国急救医学,2012,32(1): 88-90.

[7] 刘林修. 院前急救感染控制流程建立与循证医学的应用研究[J]. 中华医院感染学杂志,2009,19(21): 2922-2924.

[8] 孙伯英,崔嫣. 病房感染控制流程的建立与循证医学的应用研究[J]. 国际护理学杂志,2009,28(6): 739-741.

[9] 张素华,粱燕芬,谢海瑞. 实施急救模拟演练,提高医院整体急救水平[J]. 岭南急诊医学杂志,2009,14(6): 465-466.

[10] 秦寒枝,牛娟. 团队式急救模式培训在急诊护士急救技能训练中的应用[J]. 安徽医学,2012,33(6): 753-754.

[11] ALLEGRANZI B, BAGHERI N S, COMBESCURE C, et al. Burden of endemic health-care-associated infection in developing countries: Systematic review and meta-analysis[J]. Lancet, 2011, 377(9761): 228-241.

[12] 王珂. 162例医务人员职业暴露的监测分析与对策[J]. 中国实用医药,2012,7(36): 263-264.

[13] SHEVKANI M, KAVINA B, KUMAR P, et al. An overview of post exposure prophylaxis for HIV in health care personals: Gujarat scenario[J]. Indian Journal of Sexually Transmitted Diseases, 2011, 32(1): 9-13.

[14] NUKUI Y, HATAKEYAMA S, KITAZAWA T, et al. Pandemic 2OO9 influenza A(H1N1)virus among Japanese healthcare workers: Seroprevalence and risk factors[J]. Infection Control and Hospital Epidemiology, 2012, 33(1): 58-62.

[15] ZhOU Y, NG D M, SETO W H, et al. Seroprevalence of antibody to pandemic influenza A(H1N1)2009 among healthcare workers after the first wave in Hong Kong[J]. Journal of Hospital Infection, 2011, 78(4): 308-311.

[16] 杨珊,王丽媛,刘茜,等. “120”救护车手卫生相关状况的观察研究[J]. 中国实用护理杂志,2014,30(14): 66-68.

[17] ALP E,OZTURK A,GUVEN M,et al. Importance of structured training programs and good role models in hand hygiene in developing countries[J]. Journal of Infection and Public Health, 2011, 4(2): 80-90.

[18] 陈佩,王红萍. PDCA循环在标准预防中的应用[J]. 中华医院感染学杂志,2012,22(19): 4314-4316.

[19] 陈月琴. 24所医疗机构医疗废物管理调查分析[J]. 护理研究,2013,27(10): 3285-3287.

[20] 舒艳,杨建国,李素英,等. 4种消毒方法在急救车物体表面消毒的应用效果[J]. 中华医院感染学杂志,2011,21(6): 1164-1165.

[21] ALY N Y, Al-MOUSA H H, AL ASARE S M. Nosocomial infections in a medical-surgical intensive care unit[J]. Medical Principles and Practice, 2008, 17(5): 373-377.

Establishment of Pre-Hospital First Aid and Transfer Procedures for AIDS and Application of Evidence-Based Medicine

Objective: To explore the application of evidence-based medicine in the establishment of pre-hospital first aid and transfer procedures for AIDS. Methods: Through the investigation and collection of relevant information about pre-hospital emergency treatment and transfer of AIDS, the existing problems were identified, and the basic process of pre-hospital emergency treatment and transfer of AIDS was established. According to the method of evidence-based medicine, the process was comprehensively evaluated, optimized and reengineered. The clinical data were divided into observation group and control group, and the two groups were compared. Results: Before and after the adoption of evidence-based process management, there were statistically significant differences in the rescue success rate of critical patients, occupational exposure occurrence and post exposure treatment qualification rate, medical staff protection compliance implementation rate, bacteriological detection qualification rate and other monitoring indicators. Conclusion: Using evidence-based medicine to establish and improve the pre-hospital first aid and transfer procedures for AIDS, so as to make the pre-hospital first aid and transfer of infectious diseases more scientific, standardized and safe..

AIDS; pre-hospital first aid; transfer procedures; evidence-based medicine

R197

A

1008-1151(2022)12-0080-04

2022-10-11

广西壮族自治区卫生厅自筹经费科研课题(Z2013684)。

李湘(1990-),女,南宁市第四人民医院/广西艾滋病临床治疗中心(南宁)副主任医师,研究方向为传染病急救。