城市轨道交通相交线路竖向位置关系研究

2022-02-25王海鑫桑晓光黄定贵

王海鑫,罗 旭,桑晓光,黄定贵

(1. 广州地铁设计研究院股份有限公司,广东广州 510010;2. 中铁第六勘察设计院集团有限公司,天津 300308)

随着轨道交通在各大城市迅速发展,中心城区线网越来越密集。线网总里程不断攀升,城市轨道交通的覆盖从单一站点逐渐向多点多线演变。随之而来的是线路之间的平面交叉点大幅增加,如何处理好相交线路之间的竖向关系,成为线路设计过程中无法回避的重要课题。

1 竖向关系确定原则

1.1 城市规划

各层次的城市规划特别是控制性详细规划、修建性详细规划中均对片区和地块的空间布局形态有一定要求,地下空间是空间结构形态的一部分,应结合规划要求,充分考虑其他重要基础设施及公共服务设施布局,合理选择城市轨道交通的纵向位置。

1.2 建设时序

由于不同线路在线网中承担的功能存在差异,一般在充分考虑必要性和迫切性后对线路进行分阶段实施。因此,当相交线路的建设存在先后顺序时,宜优先满足先期建设线路的功能,同时预留后期建设线路的通过条件,特别是相交并换乘的线路,应在先期线路的车站实施时预留换乘节点,保证换乘功能,降低后续实施难度。

1.3 车站规模

对于相交并换乘的线路,在换乘站的设计时应考虑土建规模及工程投资,地下换乘站原则上将规模大的车站放在上层,规模小的车站放在下层。特别是带配线的车站,应优先设计在上层。

1.4 前后区段实施条件

2 竖向关系分类

城市轨道交通线路相交可按照相交位置的不同分为区间相交和车站相交,但不应忽视一种特殊的相交关系,即双岛四线平行换乘车站(在车站站台处两线标高相同,在车站前后区间进行竖向分离)。

2.1 区间相交

两线在区间处相交,由于区间基本以盾构施工为主,需满足隧道之间的结构净距,一般按1倍洞径控制,地质条件较差的区域应增大隧道净距或进行加固处理。

2.2 车站相交

两线在车站处相交,设置换乘车站。根据相交处两线站台位置关系可分为十字换乘、T型换乘和L型换乘。

十字换乘指2条线路呈“十”字或字母“Ⅹ”形布局,可利用站台中部节点楼扶梯进行换乘,换乘距离短,通过站台两端进出站,进出站客流与换乘客流流线明确。T型换乘指2条线路呈字母“T”形布局,其中一条线路的车站有效站台端部与另一条线路的车站有效站台中部相交,换乘较便捷,但换乘节点易成为瓶颈。L型换乘指2条线路呈字母“L”形布局,两线线路在有效站台端部相交,换乘流线较明确,但其中一部分乘客换乘路线较长,换乘节点也容易成为瓶颈。

对于在车站处相交的线路,先期实施的车站前期建设投资较大,预留换乘节点对后期实施线路的车站位置有一定制约。

2.3 平行换乘车站

平行换乘车站指双岛四线同台换乘,换乘客流在同一个站台即可完成不同线路之间的换乘。平行换乘车站对线路局部走向要求较高,需要有足够的重合段,才能在车站前后区间处立交。因此要求两条线路建设时期相同或相近,同步建设车站,前后区间也应同步设计,充分预留立交条件。

相交线路中平行换乘车站的设计较为复杂,不再是以“点”相交,而是以“线”的形式相交。因此,要处理好两线竖向位置关系,除了保证两线本身能在共线段从同一标高达到竖向分离之外,还受制于线路走廊的控制条件,以及由此带来的相关工程变化。下文以广州地铁13号线为例,重点对平行换乘车站及相关区间两线竖向位置关系进行研究。

式(6)中,x3为系统的总和扰动.为提高摆杆的稳定控制精度,需要设计扩张状态观测器对系统的总和扰动进行估计.扩张状态观测器设计为

3 工程概况

广州地铁13号线首期工程已于2017年底开通运营,二期工程线路长33.6 km,共设置23座车站,主要沿槎神大道、增槎路、东风路、黄埔大道、中山大道等东西向交通动脉布设,沿线交通流量大、控制因素多。彩虹桥—纪念堂段位于13号线二期线路中部,沿东风路东西向敷设,长约1.7 km。线路在彩虹桥站与8号线、11号线换乘,其中与11号线为双岛四线平行换乘、与8号线为T型换乘,在纪念堂站与2号线L型换乘。根据行车组织要求,彩虹桥站东侧设置交叉渡线,如图 1所示。

该段线路位于城市建成区,沿线控制点较多,主要有11号线区间、绿化大厦、园林公司大楼、流花湖隧道、人民路高架、盘福立交、9号地下工程等,如图2所示。

4 彩虹桥—纪念堂段设计方案

4.1 方案 1

4.1.1 线路平面

彩虹桥站设置于东风路北侧、流花湖范围内,为双岛四线车站,外侧为11号线,内侧为13号线,站台东侧13号线左右线之间设置交叉渡线。出站后采用1 200 m半径左转曲线下穿绿化大厦、流花湖隧道及园林公司大楼,之后与11号线左线交叉,上穿11号线左线隧道后,采用1 000 m半径左转曲线进入东风路道路,平面避让人民路高架桥桩。线路继续向东,由于盘福立交在东风路东西向道路上均设置匝道桥,道路空间紧张,13号线左线从南北两侧引桥之间穿过,平面避让桥桩,右线位于南侧引桥以南,从南侧引桥与南侧建筑之间穿过,局部下穿立交桥桩。线路在此处采用2 500 m半径右转曲线接入纪念堂站,右线曲线端部距离有效站台22.5 m。线路平面方案如图3所示。

4.1.2 线路纵断面

彩虹桥—纪念堂段主要穿越黏土层及全、强风化泥质粉砂岩。线路在彩虹桥站采用2‰的下坡,由于在东侧与11号线左线隧道交叉,出彩虹桥站后11号线采用28‰的下坡,13号线维持2‰的坡度不变,下穿绿化大厦,同时与流花湖隧道十字交叉,之后下穿园林公司大楼,在绿化大厦东侧95 m处与11号线平面相交,竖向避让,11号线左线在下,13号线隧道在上,最小净距1.48 m。之后13号采用300 m长16.447‰和340 m长5‰的下坡到达区间最低点。由于纪念堂站西侧区间需同时避让9号地下工程与盘福立交桩基,线路从最低点附近的变坡点采用210 m长22‰的上坡和220 m长6‰的下坡接入纪念堂站,在6‰的下坡段下穿盘福立交,同时竖向避让9号地下工程,从9号地下工程上方穿过,净距约1.17 m。线路接入纪念堂站采用2‰的下坡。纵断面方案如图4所示。

4.1.3 主要实施难点

13号线下穿绿化大厦及流花湖隧道,流花湖隧道托换桩、绿化大厦原桩基均侵入到隧道洞身,侵入长度约3.1 m,13号线隧道施工时需对绿化大厦原桩基及托换桩基进行托换,托换桩基数量22根。11号线区间左右线隧道分布在绿化大厦两侧,平面避让绿化大厦,下穿流花湖隧道。11号线左线下穿流花湖隧道暗挖段,地铁隧道与流花湖隧道净距约为7.98 m,右线下穿流花湖隧道明挖段,地铁隧道与流花湖隧道围护结构净距约为1.48 m,与流花湖隧道主体结构净距约6.08 m。位置关系如图5所示。

13号线区间下穿绿化大厦与流花湖隧道后,下穿紧邻的园林公司大楼,桩基础长约10~22 m。该栋建筑物桩基共26根侵入到13号线地铁隧道,与园林公司大楼位置关系如图6所示。

4.2 方案 2

由于13号线在下穿绿化大厦及园林公司大楼时,埋深相对较浅,需托换大量建筑物桩基,且需要对因建设流花湖隧道而托换过的绿化大厦桩基础进行二次托换,实施难度大。而11号线位于外侧,与绿化大厦及园林公司大楼均平面避让。因此,考虑研究在彩虹桥站东侧出站后13号线与11号线纵向位置互换的方案。

4.2.1 线路平面

若在相交处调整两线纵向位置,11号线在上方,13号线在下方,则需要13号线出彩虹桥站后立即采用大坡度向下,才能保证相交处两线隧道的纵向安全距离。而彩虹桥站东侧存在交叉渡线,根据《地铁设计规范》,道岔宜设在不大于5‰的坡道上,由于渡线紧邻有效站台,只能采用与车站相同的2‰坡度,过交叉渡线之后再采用大坡度向下,在两线相交处无法拉开纵向间距。为确保该方案可行,需要取消彩虹桥站东侧的交叉渡线,使得13号线出站后能立即下坡,满足与11号线左线隧道的纵向间距。

《地铁设计规范》规定,正线应每隔5~6座车站或8~10 km设置停车线,其间每相隔2~3座车站或3~5 km应加设渡线。彩虹桥站距离小里程方向最近的带停车线的车站松溪站约3.6 km,间隔2座车站,距离大里程方向最近的带停车线的车站农林下路站约5.1 km,间隔3座车站。结合《地铁设计规范》要求,考虑前后配线间距,宜将彩虹桥站渡线东移至纪念堂站,配线东移后,距离小里程方向停车线约5.3 km,间隔3座车站,距离大里程方向停车线约3.4 km,间隔2座车站。由于线路在纪念堂站东侧下穿既有地铁2号线,为减小施工风险,新增渡线设置于纪念堂站西侧。移动后彩虹桥—纪念堂段配线如图7所示。

13号线线路自彩虹桥出站后下穿绿化大厦、流花湖隧道及园林公司大楼,之后与11号线左线交叉,下穿11号线左线隧道后,采用700 m半径左转曲线进入东风路道路,平面避让人民路高架桥桩。线路继续向东,由于方案1纪念堂西侧2 500 m半径曲线距离有效站台较近,无法设置渡线,需将曲线西移,增加直线段长度。方案2将该曲线调整为2 000 m半径右转曲线,设置于盘福立交处,调整后右线曲线端部距离有效站台148.5 m,在该直线段增加单渡线,线路平面方案如图8所示。

4.2.2 线路纵断面

11号线与13号线在彩虹桥站东侧纵向位置关系互换,出彩虹桥站后11号线区间采用3‰的下坡,13号线则采用27.515‰的大坡向下,纵向避让绿化大厦与流花湖隧道,下穿园林公司大楼后与11号线左线交叉,11号线在上,13号线隧道在下,最小净距0.82 m。之后采用350 m长6‰的下坡到达区间最低点,再采用340 m长5‰和250 m长21.28‰的上坡,下穿盘福立交,在单渡线前设置变坡点,采用2‰的下坡接入纪念堂站。线路竖向避让9号地下工程,净距约0.35 m。纵断面方案如图9所示。

该方案13号线出站后埋深较大,能纵向避让绿化大厦桩基群,区间隧道距离流花湖隧道托换桩及绿化大厦围护桩约2.17 m,距离流花湖隧道结构底板净距约6.86 m。同时,园林公司大楼大部分桩基也可避开,仅需托换1根桩基。但11号线埋深减小后,右线4次下穿流花湖隧道围护桩,流花湖隧道围护桩侵入11号线隧道长度约3 m,需进行截桩处理,截桩数量24根。地铁区间与绿化大厦及流花湖隧道关系如图10所示。

5 方案综合比选

将上述2个线路设计方案从行车功能、运营能耗、对彩虹桥站影响、区间实施难度、纪念堂站实施难度、投资估算等6个方面进行比选研究。

5.1 行车功能

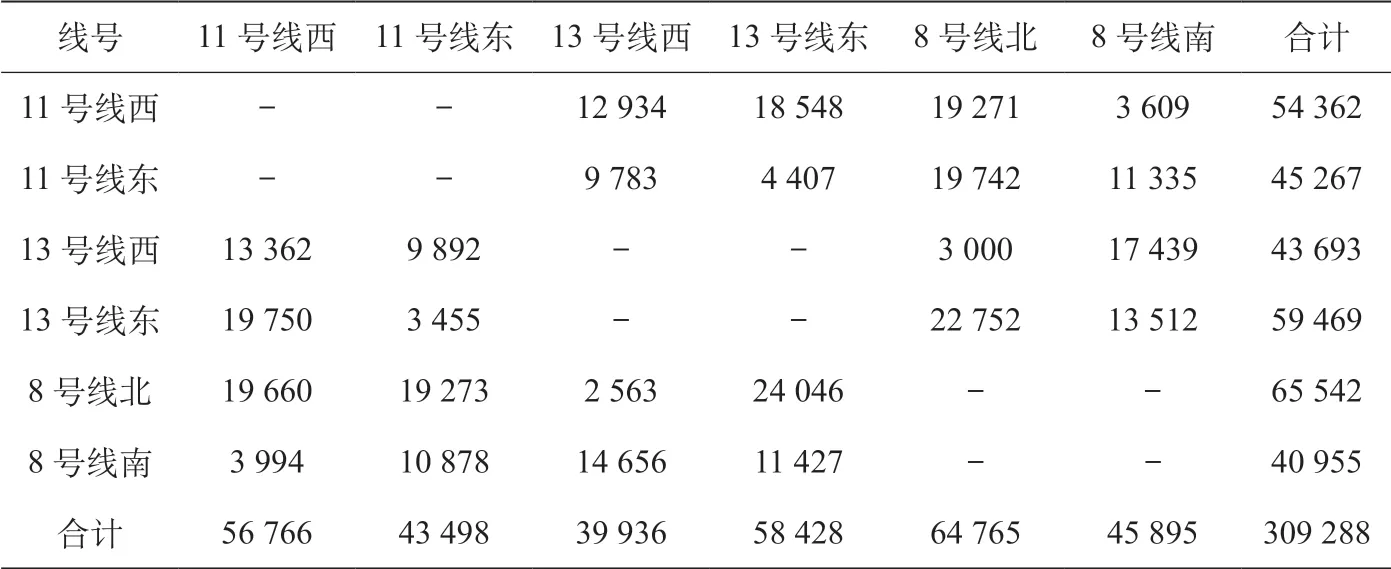

预测彩虹桥站远期全日换乘量约30万人次,其中与13号线相关的换乘量约20.2万人次(与8号线相关的换乘量为10.9万人次,与11号线相关的换乘量为9.3 万人次)。远期全日换乘客流量如表1所示。

表1 远期彩虹桥站全日换乘客流方向分布 人次

渡线的作用为临时折返,运营时段主要考虑在故障情况下或突发大客流时加开交路,继续维持或加强客运功能,减少对其他交通方式的冲击。

方案1在彩虹桥站设置交叉渡线,故障情况下临时交路起点可以设置于彩虹桥站,最高开行对数为30对/h,单向断面运输能力为6.43万人次/h,可承载远期高峰小时最大断面客流5.89万人次/h。同时,临时交路可以覆盖11号、8号线的换乘车站,若13号线彩虹桥站以东线路出现故障,则西侧临时交路终点设置于彩虹桥站,可以疏解彩虹桥站来自11号、8号线换乘向西的客流5.8万人次/天;若彩虹桥站以西线路出现故障,则东侧临时交路起点设置于彩虹桥站,可以疏解彩虹桥站来自11号、8号线换乘向东的客流4.0万人次/天,对乘客出行影响较小。

方案2在纪念堂站设置渡线,故障情况下临时交路起点可以设置于纪念堂站,最高开行对数为20对/h,单向断面运输能力为4.29万人次/h,只能承载初期高峰小时最大断面客流3.99万人次/h,无法满足近远期客流需求。同时,临时交路无法覆盖11号、8号线的换乘车站,若13号线纪念堂站以东线路出现故障,则西侧临时交路终点设置于纪念堂站,可以疏解彩虹桥站来自11 号、8号线换乘向西的客流5.8万人次/天;若纪念堂站以西线路出现故障,则东侧临时交路起点设置于纪念堂站,但无法疏解彩虹桥站来自11号、8号线的换乘客流,需通过线网绕行实现,对乘客出行有一定影响。

5.2 运营能耗

通过对彩虹桥—纪念堂段进行模拟行车牵引计算,对比2个方案的运营能耗如表2所示。

表2 区间能耗对比表 度/对

相较于方案1,方案2中13号线运营能耗降低约 14.1度/对,降幅较大;11号线运营能耗增加约2.22度/对,与方案1相差不大。总体而言,方案2在节能方面更具优势。

5.3 对彩虹桥站影响

彩虹桥站是8号、11号及13号线的三线换乘车站,由于8号线和11号线均为上一轮规划线路,8号线车站已基本实施完成,11号线和13号线同台换乘车站已部分实施。方案2站台东侧11号线和13号线线路标高发生变化,需调整车站基底标高,站端11号线线路上抬约1.842 m,13号线下压约2.179 m。站端玻璃纤维筋位置连续墙已施工,车站围护结构嵌固深度尚能满足要求,但后期盾构始发需要破除部分钢筋地连墙。部分抗拔桩已施工完成,受影响的钻孔桩约24根。

5.4 区间实施难度

区间实施难度主要考虑与绿化大厦、流花湖隧道、园林公司大楼、盘福立交及9号地下工程的关系。

在线路下穿绿化大厦、流花湖隧道及园林公司大楼处,方案1中13号线隧道施工时需对绿化大厦原桩基及因实施流花湖隧道而托换过的桩基进行托换,托换桩基数量22根;下穿园林公司大楼时需托换桩基数量26 根;11号线隧道与以上控制点均平面或纵向避让。方案2中13号线隧道纵向避让绿化大厦及流花湖隧道,园林公司大楼大部分桩基也可避开,仅需托换桩基1 根;11号线右线4次下穿流花湖隧道围护桩,截桩数量24根。总体而言,方案2在该处需处理的桩基数量减少,同时避免了对部分桩基的二次托换。

在下穿盘福立交处,方案1需托换桩基1根,方案2由于线路调整,需托换桩基数量变为3根,托换数量增多。在上穿9号地下工程处,方案1隧道间净距为1.17 m,方案2隧道间净距为0.35 m,净距减少较多,风险增大。

5.5 纪念堂站实施难度

纪念堂站为全暗挖双连拱岛式车站,方案1车站总长309 m,车站小里程端部至有效站台边缘距离为97.8 m,车站柱网规整,利于暗挖。方案1小里程端站台层平面如图11所示。

方案2在车站小里程端增加单渡线,需加长44 m,车站总长353 m,车站端至有效站台边缘距离为141.8 m,车站配线部分柱网不规整,暗挖难度较大。方案2小里程端站台层平面如图12所示。车站加长后,车站端头距离盘福立交桩基约0.7 m。

5.6 投资估算

2种方案投资差异主要涉及绿化大厦、园林公司大楼、盘福立交桩基托换,彩虹桥及纪念堂站调整,流花湖隧道截桩等,投资变化对比如表3所示。

表3 投资变化对比表 万元

方案2相对方案1在绿化大厦及园林公司大楼桩基托换方面节省投资较多,但纪念堂站增设单渡线后规模增大,导致总投资增加约1 981.22万元。

5.7 比选结论

经上述对比分析,方案1主要实施难点位于绿化大厦、流花湖隧道及园林公司大楼处。通过对13号、11号线纵向位置进行互换,方案2能够很大程度降低该处实施难度,且更加节能,但同样也存在其他不利影响,尤其是配线调整至纪念堂站后对行车功能影响较大,增大了纪念堂站的规模,同时增加了在其他地方如盘福立交、9号地下工程处的实施难度和风险。综合考虑,将方案1作为推荐方案。

6 结语

随着城市轨道交通线网密度不断增大,相交线路的竖向位置关系已成为设计重点。由于平行换乘车站的特殊关系,前后区间从相交到分离的重合段较长,必须慎重确定两线的竖向位置关系,从而确保方案的经济合理。13号线彩虹桥—纪念堂段位于城市建成区,控制因素较多,区间与11号线的竖向关系对实施方案影响较大,但竖向关系的确定并不是单一因素决定的,以两线竖向位置变化对相交处实施方案的难易程度着手,从行车功能、运营能耗、前后车站及区间的实施难度、工程投资等多方面进行比选研究,为其他相交线路的竖向位置关系确定提供参考。