飞天之旅

2022-02-25田亮冯群星

田亮 冯群星

雷剑宇:

怎么辛苦都很值得

“大地山河明色界,九天宫阙耀琼楼。”从“嫦娥以不死药奔月”的上古传说到“孙悟空大闹天宫”的文学演绎,从古籍记载中“风辄引去,终莫能至”的海市蜃楼到耸立于山川云雾间、得以留存至今的庙堂建筑,在中国人的世界中,“天宫”一直是寄托着美好愿望的浪漫存在。

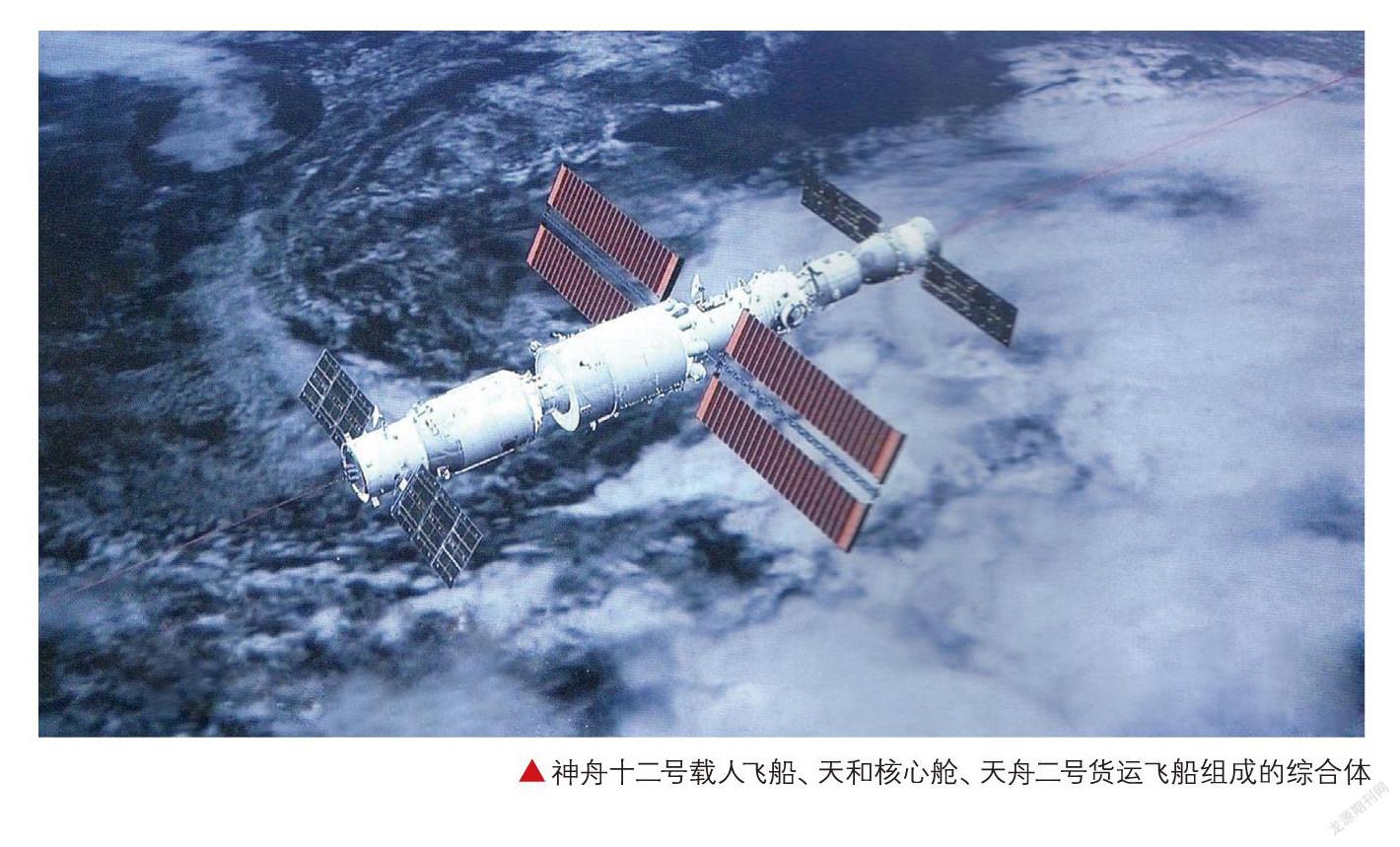

2013年,中国载人航天工程标识和相关命名正式公布。空间站叫“天宫”,核心舱叫“天和”,两个实验舱叫“问天”“巡天”,货运飞船叫“天舟”。

“天宫”,这个极具中国韵味的名字,不仅蕴含了希望航天员在太空工作生活得更为舒适的愿望,更寄寓着中国人遨游太空的浪漫情怀和不懈探索的精神。而作为货物运输系统的天舟飞船,就好比在天地间往返的一叶扁舟,格外有诗情画意。

天宫空间站的筑造故事,要从天舟飞船讲起。2021年5月19日21时许,天舟二号货运飞船发射在即。它是天舟系列中第一艘正式用于天宫补给的无人货运飞船,肩负着首次对接天和核心舱的任务。

距离预定发射时间不到4小时之际,海南文昌发射指控大厅中的数据信息突然显示,火箭的一个压力值参数异常。20日凌晨1时许,推迟发射的消息公开。技术人员争分夺秒排除故障,准备迎接21日凌晨的发射。

异常再次出现,发射再度推迟。中国载人航天工程货运飞船系统总体副主任设计师雷剑宇的心里悬起了一块大石。“在中国航天史上,推迟发射是有的,但两次推迟发射极为罕见。各个系统都承担着巨大的压力。”他告诉《环球人物》记者,“当时火箭、飞船都已完成燃料加注,说白了,它们的组合体就是一个大导弹。”

中国航天人对自己手上的活都有“三零”要求:零故障、零缺陷、零疑点。“每一件事不能有疑点,不能说某一天晚上睡觉时,忽然想起来这个事好像还没搞定。每颗螺钉是不是达到了力矩要求,电路板上最小的电容正负极性有没有装反,每个管脚是不是有序号……每个元器件都要拍照,把照片跟设计图对比,看是否一致。我们的风险控制都是从最底层、最微观处做起,进行系统化的分解。我们的手段和方法也在不断细化和优化。”雷剑宇说,“应该说飞船的设计完成之后,就没有什么大事了,主要精力都放在了这些小事上。”

比如,天舟货运飞船上有近200个保护帽,其作用好比照相机镜头的盖子,不用的时候要盖好,避免镜头落灰、被划伤。在发射之前,要把这些保护帽取下来并拍照。如果不取下来,它保护的敏感器就是“瞎子”。就因为这样一件小事,雷剑宇和团队制作了一个复杂的表格,标注名称、代号、位置等信息,逐个检查是否达到设计要求。

天舟二号推迟发射后,已在飞船上装好的一些高价值样本,如航天员医学实验相关样本,必须尽快取出来,否则就有变质、失效的危险,而这些样品在发射前几小时刚刚装上去。两次推迟发射,货运飞船团队也两次爬上“大导弹”的发射架将样本取出。

经过10个昼夜的奋战,火箭故障排除。5月29日20时55分,长征七号遥三火箭点亮海南文昌航天发射场的夜空。这次发射取得圆满成功。雷剑宇目送火箭和飞船升入太空,火箭的尾焰透过眼镜片,把雷剑宇的双眼照得闪闪发亮。雷剑宇生于1982年,从2011年起便加入货运飞船团队,至今已整整10年。2021年是中国空间站建造元年,天舟飞船上装满了航天员物资、维修设备、实验设备等。万一天舟上不了天,将影响整个空间站的建造和神舟十二号乘组在6月启程奔赴太空的计划。天舟二号成功發射,他心里的石头也终于落了地。

“天舟就像我的孩子一样,我花在它上面的时间比花在自家孩子身上的要多得多。我的孩子上几年级,我是清楚的,但孩子学了什么、成绩怎么样、处于哪个阶段,我都不知道。而对于天舟,它上面的每台设备、每条电缆,我都非常清楚,要比对自己孩子尽心得多。”雷剑宇说。

天舟二号升空之后,雷剑宇也时刻关注着它的运行。有一段时间,各系统领导同志、设计师和普通工作人员,一天24小时吃、住、工作全在北京飞行控制中心,“吃”靠集中配送,“住”靠行军床。雷剑宇的工作单位是中国航天科技集团五院,与北京飞行控制中心一样,地处北京航天城。他家也在北京航天城附近,即便如此,他也不能回家。雷剑宇说,这么做就是为了在重大实验活动之前避免受到疫情等状况的影响,确保万无一失。

天舟三号于2021年9月按计划成功发射。目前,天舟二号、天舟三号同时在轨,状态良好。“从天舟一号到天舟三号,没有发生一个故障。我们觉得很欣慰,怎么辛苦都不为过,都很值得。”雷剑宇说。

除了“送货”,天舟二号还有另一项重要的实验任务——机械臂辅助舱段转位。完整的中国空间站包括一个核心舱和两个实验舱,共3个舱段,而两个实验舱2022年才能升空。实验舱先在核心舱前面进行交会对接,但实验舱的长驻位置在核心舱的两侧,怎么办?一种设计方案是用机械臂抓住实验舱,使其先与核心舱分离,再在核心舱侧面进行对接。“实验舱与核心舱一样,都是20来吨的大家伙,在地面无法模拟转位实验,只能由货运飞船在空中实验。天舟二号也是个大家伙,光运送的货物就有6吨多重,它将在明年春节前进行在轨验证,扫清技术障碍,降低实施风险。这非常重要,我们称之为关键技术突破。”雷剑宇说。

天舟二号和天舟三号的在轨能力都是一年。2022年,天舟二号将离开空间站,为天舟四号腾位置。届时,它将带上航天员在空间站内产生的生活垃圾等废弃物,在坠入大气层的过程中一同烧毁。

2022年是中国载人航天工程立项30周年,中国空间站也将建成。从这一点来看,天舟二号燃烧了自己,照亮了中国载人航天事业的未来。

李海涛:

我们是放“风筝”的人

“九天之际,安放安属?隅隈多有,谁知其数?天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?”两千多年前,屈原写下荡气回肠的《天问》。他用170多个问题追索天地万物、宇宙洪荒的秘密,给后世留下深远影响。

2020年4月,我国行星探测任务被命名为“天问”。这一取自《天问》的名字,寓意探求科学真理征途漫漫,追求科技创新永无止境。屈原的千年之问,终于将得到进一步解答。

在理解世间万物运行规律的过程中,我们的先民产生了朴素的神祇信仰,将天地、日月、水火等事物具象化为对应的神。西周时期便有文字描述的火神祝融,是其中之一。他传火人间,使得华夏大地从一片混沌走向光明。

我国首次火星探测任务名为“天问一号”,火星车则被命名为“祝融”。人们希望它们点燃我国星际探测的火种,指引人类对浩瀚星空、未知宇宙的接续探索和自我超越。

中国空间站距离地面大约400公里,月球与地球的距离是38万公里,而地球与火星的最远距离约为4亿公里。中国科学院院士、嫦娥一号卫星总设计师兼总指挥叶培建说,如果把从地球到月球比作从天安门广场到王府井,那从地球到火星就相当于从天安门广场到上海外滩。这么远的距离,即使信号以光速飞驰,也需要22分钟。有时候,等待信号的过程也是一种煎熬。

2020年7月23日,天问一号探测器发射升空。在探测器与运载火箭分离后大约4分钟,天问一号向地球发送的下行信号到达地球。而这并没有让文昌指控大厅里的人们兴奋起来,他们还在静静地等待太阳能帆板已经展开的信息。

“如果太阳能帆板不能正常展开,天问一号很快就会没电。在我们位于阿根廷的深空测控站跟踪之后,我们很快就收到天问一号发来的信息,并据此判断太阳能帆板已经正常展开。这样才有了文昌指控大厅里由指挥长来宣布天问一号发射取得圆满成功。”中国首次火星探测任务测控系统总设计师李海涛说。

什么是测控?顾名思义,就是测量和控制,李海涛解释道。“测量”包括两个方面,一是测航天器的位置,要知道它到哪了,往哪个方向飞,是不是按照计划在飞;二是遥测,即通过航天器上的传感器探测到航天器上面的一些状态参数,比如电流、电压。“控制”,就是对航天器进行控制,使它按照预先设计的要求来飞行。

李海涛告诉《环球人物》记者,对他而言,最激动人心的时刻发生在2021年2月10日。按照计划,天问一号飞行了219天之后,在这一天到达火星轨道并实施近火制动。

“如果没绕上火星,天问一号就会变成绕着太阳公转的航天器,我们的火星探测计划也就以失败告终,没有后边的火星车什么事了。其他国家有过这样的先例。”李海涛说。

天问一号到达火星轨道后,测控系统及时向天问一号发出了制动指令,以使它被火星捕獲。而它是否成功,地球上的人们在20多分钟之后才能知晓。“在这20多分钟的时间里,我们什么也干不了,只能焦急地等待。20多分钟后,当佳木斯深空测控站报告发现目标,我们通过佳木斯深空测控站的测量数据判断,天问一号已经成功进入环绕火星的预定轨道。”李海涛说。

2021年5月15日,在经历了296天的太空之旅后,天问一号成功降落在火星北半球的乌托邦平原南部。此后,“祝融号”火星车开始巡视火星。从1960年的火星1A号到2018年的“洞察号”,人类共进行了40多次火星探测任务,包括了环绕、着陆、巡视任务,其中成功的任务仅占到一半左右。而我国首次火星探测一步就实现了“绕、落、巡”三大目标。如今,“祝融号”早已完成它90天的设计寿命,在超期服役。

“如果把探测器比作太空中的一个风筝,测控系统就是风筝线,我们航天测控人就是放风筝的人。我们需要时刻关注航天器的状态。”出生于1973年的李海涛是嫦娥四号测控系统总设计师,所在的单位是北京跟踪与通信技术研究所。

在探月工程实施过程中,我国首先在国土东西两端的黑龙江佳木斯、新疆喀什地区建立了两座深空测控站。然而,就好比人们每天只有一半的时间能看到太阳,两个深空测控站只能覆盖一天中约60%的时间段。要扩展测控范围,就需要在距离我国最远的南美洲再建一个深空站,李海涛是当时的技术负责人。他从2010年开始赴阿根廷和智利选址,一选就是两年半,走访了几十个站址点位。备选地点往往人烟稀少,没有平整的路。有一次选址,李海涛的鞋底被磨破,鞋也报废了。

“海外选址,最难的不是技术,而是与当地人的沟通,特别是与当地土地所有者的沟通。”李海涛说,阿根廷有的土地归私人所有,他曾相中了一块像碗一样的场地,“简直完美”,场地四周是山,能屏蔽外界的大部分无线电信号的干扰。“可是这块地由一个家族的四兄弟所有,他们没有完全拒绝,但意见不统一。主动权在他们手上,我们最后只好放弃了。”

2012年1月,李海涛第五次去阿根廷选址,历时40天,最后选定了现址。就是在这一次选址时,他的妻子刚好要做手术,他没能赶回来签字,只能找家人代签。2017年,位于阿根廷内乌肯省拉斯拉哈斯市以北的我国首个海外深空测控站正式投入使用。这样,我国就建成了由三个深空站组成的完整深空测控网,测控覆盖率从60%扩展到90%以上。

2020年11月,我国首个深空测控天线阵系统已在喀什深空测控站正式建成。它在原有的一座35米直径天线的基础上,又新建了3座同直径天线。“这样,它既可以等效一个70米直径的天线对一个目标进行测控,还可以变成4个天线同时对多个目标实施测控,比如当时正在运行的嫦娥五号和天问一号,大大提升了测控能力。”李海涛说。

天问一号之后,还会有天问二号、天问三号……我国也将展开对小行星、木星等天体的深空探测,甚至计划进行行星际穿越探测。“所谓行星际穿越,就是我们的探测器将一直往外飞行,不再环绕某个星球飞行,在到达某个星球时对其进行短暂探测就继续往前飞,也有可能飞出太阳系。”李海涛说。

方成:

给太阳大气做CT扫描

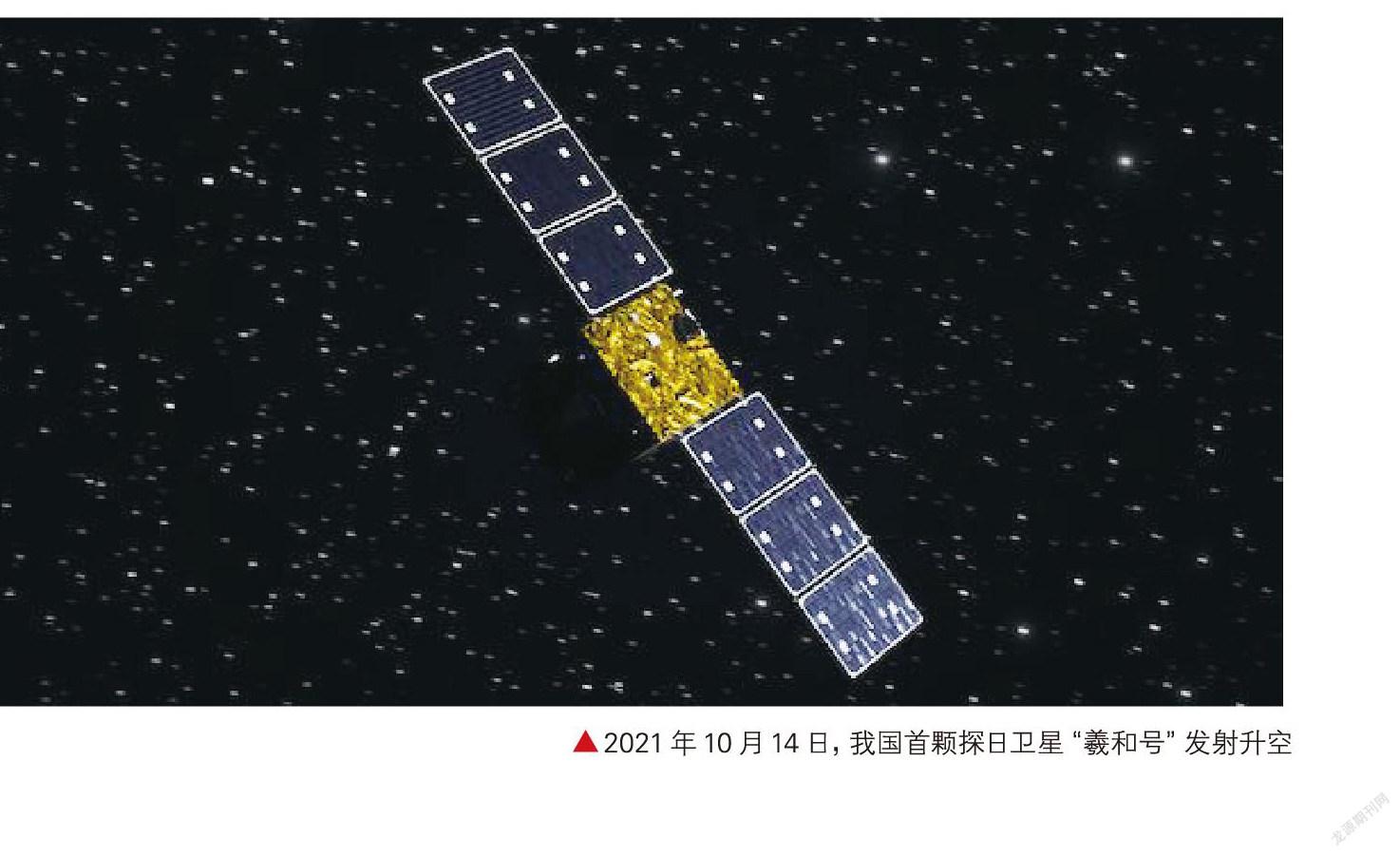

“效法羲和驭天马,志在长空牧群星。”在中国的上古神话中,有一位孕育太阳、制定时历的女神,她的名字叫作羲和。

根据古人的浪漫想象,羲和每天不慌不忙地赶着龙车驱使太阳前进,掌握着时间的节奏。她和太阳一次次出发又归来,便形成了日出日落、岁月轮转的循环往复。

如今,我们已经知道,除了人类自身居住的地球,太阳是和人类关系最为密切的天体之一。我国首颗太阳探测科学技术试验卫星的名字“羲和号”,正是来源于传说千年的羲和女神,象征着中国太阳探测的缘起与拓展。

2021年9月下旬开始,地球、火星运行到太阳两侧。由于受到太阳的阻挡和电磁辐射干扰,地火通信的中断持续了一个多月,直到日凌结束,火星探测器才恢复正常的“打卡上班”。可见,太阳也是非常值得探测的对象。

83岁的中国科学院院士、南京大学天文与空间科学学院教授方成告诉《环球人物》记者:“一个中等强度的太阳耀斑发出的辐射,总能量相当于10亿~100亿个原子弹爆炸。人们的远距离通信,即短波通信会受到影响,导航和卫星也会受到干扰。”20世纪80年代,一次太阳爆发曾导致美国一颗卫星轨道高度急剧下降,提前陨落。目前约40%的空间故障跟太阳爆发有关,发射一颗专门的探测太阳活动的卫星,对我们国家来说十分必要。

在方成看来,发射“羲和号”的里程碑时刻是2019年国家航天局批复立项。“不是每个项目都能立项、国家都给钱,各个项目要进行PK(比较),几十个项目中只有一个能立项。”

2020年至2021年是太阳活动低谷期,也是太阳探测卫星发射窗口期。也就是说,“羲和号”从立项到发射只有两年时间,各项任务时间安排非常紧凑。“我们先是到中国科学院长春光学精密机械与物理研究所测试仪器,后来又到南京大学做太阳观测实地测试。地面测试以后我们就比较有把握了,但紧接着又得把仪器运到上海,到中国航天科技集团八院卫星总装车间去做进一步的检测、联调。”方成说。

时间再紧张,探日团队也努力做到有100%的把握再发射——哪怕是很小的硬件出现问题,整个发射计划可能就要泡汤。在长春测试期间,方成等人发现卫星载荷中缺少一个滤光片,进入仪器的光量很高。他们重新找生产厂家生产滤光片,及时解决了问题。

“我们国家的精密制造水平比前些年有了较大提升,但一些关键技术仍面临卡脖子问题。比如红外探测器、科研用的红外相机,人家不卖给我们。”方成说,“‘羲和号’探测的是太阳的可见光部分,不需要红外设备,所有设备我们都自主可控。但在太阳探测领域,我国整体上还处于追赶态势。”

目前,国际上已有70多颗太阳探测卫星。2018年8月,美国成功发射了“帕克号”太阳探测器,目标是到达太阳的日冕附近。它将是距离太阳最近的探测器,也是人类探测器首次抵达太阳的大气层。而“羲和号”的运行軌道是地球的太阳同步轨道,能实现对太阳的24小时不间断观测,但仍然是围绕地球转动的,距离地球表面517公里。

在方成看来,我国起步晚,但“不能重复人家的工作,有创新,工作才有意义”。“‘羲和号’卫星的主要科学设备为Hα成像光谱仪,将实现全球首次对太阳低层大气的Hα波段光谱成像,相当于给太阳大气做CT扫描。由此获得的数据,有助于研究太阳爆发的动力学过程和物理机制,将显著提高我国在太阳物理领域的国际影响力。”

“10月14日,‘羲和号’在太原成功发射后,我们都高兴得跳了起来。”方成说。“羲和号”发射之后需要进行3个月的调整,目前各项指标达到预期,并计划在2022年1月正式投入探测。

“羲和号”探测到的只是太阳在天空背景上的投影。科学界目前认为,我国的太阳探测接下来应尽快实施“三步走”的立体探测计划,抢占太阳空间探测的先机。第一步,发射卫星到地球围绕太阳运转的黄道面上,对太阳进行不同角度的观测;第二步,发射卫星到探测难度更大的太阳极区进行探测;第三步,发射探测器到太阳附近区进行观测。从易到难,大约每5年发射一颗卫星,不断提高对太阳的探测水平,从而帮助我们进一步了解太阳的构造,确定太阳活动的三维结构,掌握其机理和活动规律,为造福人类、趋利避害提供更为充分、可靠的保障。

黄春平:

我们愿意当好

“芭蕾舞男演员”

传说,中国明朝有一个叫万户的人,在一把椅子上装了47支火箭。他坐在椅子上,两手各拿一只大风筝,设想通过火箭上天,再利用风筝平稳着陆,结果没有成功。

关于万户飞天的记载主要见于国外著作,所以一些中国学者认为,这未必是一段真实的历史。尽管如此,为了纪念万户,国际天文联合会将月球上的一座环形山命名为“万户山”。

中国早在宋朝就有了用竹筒和火药制成的火箭,是最早发明古代火箭的国家。不过,我们的现代火箭事业在新中国成立后才起步,基于导弹技术发展而来。

长征,中国运载火箭的这一名字背后,是先辈们的殷切希望与务实判断:红军在长征中跋涉二万五千里,历经苦难取得胜利。新中国成立后,国内一穷二白、百废待兴,国外则面临西方封锁、苏联撤走专家,所以研制火箭也要像长征一样不畏艰险、长期作战。

1955年,“中国航天之父”钱学森从美国回到祖国,之后就全面投入到我国火箭和导弹的研制工作中。1956年2月,他向中央提交了《建立我国国防航空工业意见书》,为我国火箭和导弹的研制提供了极为重要的实施方案,也成为新中国航天史的开端。

由钱学森担任院长的国防部第五研究院,正是中国航天事业起步的地方。航天系统工程管理和弹头技术专家、长征二号F运载火箭原总指挥黄春平回忆,那时候的研究条件还比较简陋,科研人员用的都是手摇计算机。把纸带插入计算机后,按照数字拨动齿轮,每摇一次可完成一次加法,摇动多次才能完成乘法。每个弹头设计要经历18道程序,从飞行轨道、载荷到结构设计,完成一轮计算要花半年多时间。

就是在这样艰苦的条件下,中国逐步展开近程、中近程和中程弹道导弹研制,并研制出长征一号、长征二号等运载火箭。1992年,中国载人航天工程正式立项,以发射载人飞船为目标的长征二号F(以下简称长二F)运载火箭进入设计研制阶段。被任命为总指挥的黄春平一方面很高兴,一方面又感到压力很大:“在此之前,长征火箭在设计上不含任何载人飞行的理念,我们连基本的国家标准都没有。”

长二F与以往长征火箭的最大不同,是增加了故障检测处理系统和逃逸系统。那时候的科研人员还只是在国外的画报上看到过这种火箭,一切都要摸索着来。黄春平至今对一个细节印象深刻:“后来我们在俄罗斯做逃逸系统试验,做完后想找俄罗斯的专家帮我们评估一下试验结果。光是这个评估就要价1000万元人民币!我们一听就不干了,回来自己研究。”

从研究所到生产厂,从试验室到发射场,“一切为了祖国,一切为了成功”“一丝不苟铸神箭,分秒不差送神舟”的标语随处可见。1999年11月,神舟一号试验飞船、长二F火箭先后抵达酒泉发射场。这是中国载人航天工程的首次发射,背后汇聚着全国110多个科研院所、3000多个协作单位、数十万人员7年来的心血。

“如果发射成功,我们将在历史上留下一个小红点;发射不成功,我们就是全国人民的罪人!”发射前夕,一夜没睡的黄春平悄悄在衣服口袋里准备了速效救心丸。11月20日清晨6点多,看到火箭冲天而起、飞船准确入轨之后,61岁的黄春平终于忍不住放声大哭。甚至在坐上汽车前去向中央领导汇报的途中,他还在流泪——研制载人火箭多年累积的酸甜苦辣、千头万绪,在那一刻尽数释放。

2003年10月15日,航天员杨利伟搭乘的神舟五号飞船,再次由长二F发射升空,在轨飞行14圈后安全返回,标志着我国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家。中华民族的千年飞天梦想,终于实现。

在黄春平看来,火箭和飞船就像一对芭蕾舞演员搭档,有了“男演员”火箭的有力托举,才能保障“女演员”飞船在舞台中央大放光彩。“火箭‘打’出去就没有了,但我们愿意当好‘芭蕾舞男演员’。”

从1970年长征一号运载火箭“第一飞”至今,长征火箭在51年间实施了我国92.1%的航天发射任务,先后将700余个航天器送入太空,发射成功率为96.25%。2021年12月10日,我国长征系列运载火箭迎来第四百次发射。在最近的100次发射中,我国首个空间站核心舱、天问一号火星探测器、神舟载人飞船、天舟货运飞船等国之重器,均由长征火箭送入太空。

从嫦娥奔月、万户飞天到祝融探火、筑梦天宫,中国人探索宇宙奥秘的精神代代流传。如今,中国航天事业已经走过了65年的风雨历程,无数航天人在一次次失败的考验中,不断登上新的高峰。

20世纪50年代到70年代,在满目疮痍的落后基础上,大批科学家奔赴戈壁大漠顽强攻关。“两弹一星”元勋中,钱学森曾被困美国5年,回国后他牵头筹建了我国的航天事业;与钱学森同一天走进国防部五院上班的梁思礼,先后投入东风导弹和长征系列火箭的研制工作;任新民作为运载火箭的技术负责人,领导了中国第一颗人造卫星东方红一号的发射;黄纬禄探索出中国固体火箭的研制规律,填补了中国导弹与航天技术的空白;屠守锷是中国首枚远程导弹的总设计师,后来积极推动我国火箭打入国际市场;孙家栋主持研制了45颗卫星,领导实现北斗卫星导航系统的组网和应用……

20世纪80年代至90年代,伴随着拨乱反正和改革开放,航天事业迎来快速发展,老中青相结合的人才队伍基本形成。“在牛背上长大”的龙乐豪,作为总设计师,研制了“金牌火箭”中国长征三号甲系列,让中国人告别了只能租用外国卫星看电视、听广播的历史;曾担任三种火箭总设计师、从20世纪70年代起就关注载人航天的王永志,参與制定了中国载人航天的发展蓝图;主持研制了东方红一号的戚发轫,在载人航天工程立项后又担任神舟飞船总设计师……

20世纪90年代后期至今,中国航天增加了将高新技术转化为民用的使命,载人航天不断取得历史性的突破,深空探测也实现从地月系到行星际的跨越。提出月球探测建议并在2004年获得批复的“嫦娥之父”欧阳自远,指导了中国月球探测近期目标与长远规划的制定;从孙家栋院士手里接过北斗卫星导航系统工程总设计师担子的杨长风,带领实现北斗三号系统全球组网,中国人的时空信息不仅不再受制于人,还面向全球提供服务;天问一号总设计师张荣桥,让中国人首次在火星留下印迹,拿到了属于自己的第一手科学探测数据……

历数这一个个名字,真是星河灿烂、熠熠生辉啊!今天,中国人愈发理解航天对一个国家的价值以及梦想对一个民族的意义。我们深信,中华民族的梦想跋涉将继续向前,灿若繁星的中国航天人将更加闪耀。