基于生物学标志物的经颅磁刺激治疗脑卒中作用机制的研究进展

2022-02-24徐硕综述贾杰审校

徐硕(综述) 贾杰(审校)

(复旦大学附属华山医院康复医学科 上海 200040)

脑卒中后“中枢-外周-中枢”闭环康复理论包括 外周干预和中枢干预两大治疗手段。外周干预是间接作用于中枢神经系的外周康复技术[1]。随着康复治疗技术的不断发展,对于脑卒中后康复治疗,除了传统外周干预外,中枢治疗技术中的经颅直流电 刺 激(transcranial direct current stimulation,tDCS)和经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation,TMS)也逐渐应用于脑卒中后的康复治疗中[2]。神经电生理指标(neuroelectrophysiology)、功能性核磁共振(functional magnetic resonance imaging,fMRI)、功能性近红外光谱(functional near infrared spectroscopy,fNIRS)以及组织细胞因子指标是评价脑卒中患者功能预后的常用生物学标志物[3-5],可分别通过相应的检测获取。综合脑卒中患者的临床症状和功能评估量表,并与生物学标志物联合可以较为准确地评估脑卒中患者的功能预后。通过对比TMS治疗前后神经电生理、fMRI、fNIRS和组织细胞因子指标中的一项或几项变化,可为探索TMS的疗效机制提供依据。

脑卒中后TMS应用的理论基础

半球间竞争模型半球间竞争模型认为脑卒中后神经功能障碍与大脑两侧半球皮层兴奋性失调有关[6]。通常脑卒中后患者健侧半球皮层兴奋性增强,而患侧大脑半球兴奋性下降,从而健侧半球对于患侧半球的功能抑制增强。基于这个模型,TMS治疗脑卒中的策略是通过低频刺激降低健侧半球的皮层兴奋性,并通过高频刺激提高患侧半球的皮层兴奋性,从而达到新的平衡[6-7]。然而,随着神经成像技术的进步,这种理论受到一定质疑。许多研究证明,对于不同程度的脑卒中,其治疗方法也应该区别看待:对于严重的患者,应以健侧代偿为主;而对于脑损伤较轻的患者,应当刺激患侧,促进患侧皮层功能恢复,这对TMS治疗方案的制定提出新的要求[8]。

TMS的常用参数目前常用的TMS分为单脉冲TMS(single-pulse TMS,spTMS)、成 对 脉 冲TMS(paired-pulse TMS,ppTMS),重复经颅磁刺激(repetitive TMS,rTMS)和θ短阵脉冲刺激(theta burst stimulation,TBS)[4-5,9]。单 脉 冲TMS主 要 用于检测大脑皮质功能,包括静息运动阈值(rest motor threshold,RMT)、运 动 诱 发 电 位(motor evoked potential,MEP)、中 枢 传 导 时 间(central motor conduction,CMCT)和皮质静息期(cortical silent period,CSP),这些参数可以反映皮层兴奋性以及运动传导通路完整性,同样可以作为TMS治疗的疗效指标。rTMS提供连续、高强度的磁刺激脉冲波,弥补了单脉冲TMS在治疗上的缺点,可以产生长时程增强(long-term potential,LTP)或长时程抑制(long-term depression,LTD)[10]。一般认为低频rTMS是频率<1 Hz的刺激,而高频rTMS频率>5 Hz,低频rTMS降低大脑皮层兴奋性,高频rTMS上调皮层兴奋性。TBS是一种模式化rTMS,具有耗时短、强度低及效应强等优点,根据其产生的兴奋性或抑制性作用分为间歇性TBS(intermittent TBS,iTBS)和连续性TBS(continuous TBS,cTBS)[11]。

TMS与神经电生理指标

TMS治疗后MEP变化MEP源于锥体神经元相对同步发放的下行冲动,其波幅和潜伏期不仅可以反映大脑运动皮层兴奋性,还可以表现中枢传导通路的变化情况,对脑卒中患者运动功能评估具有重要的意义[12]。当以适当强度磁刺激作用于运动皮层时,可以在对侧肢体肌肉记录到MEP[13]。如果周围神经完整,MEP的波幅则可以反映皮质脊髓束的完整性以及运动皮质和脊髓前角α运动神经元兴奋性。如果以上结构存在异常,MEP波幅就会降低或消失[14]。MEP潜伏期是从刺激开始到出现运动反应所需的时间,包括大脑皮质兴奋、皮质脊髓束传导、脊髓前角兴奋及传导所需时间。脑卒中后,TMS诱发的神经电生理参数发生动态变化[15]。在Bembenek等[16-17]的系统回顾中,15项临床试验中有14项的数据表明运动皮层TMS诱发的MEP是预测中风后运动恢复和功能结果的可靠工具。MEP波幅在卒中后30天内增加是良好的预后因素。有研究对比成对关联刺激(paired associated stimulation,PAS)和低频rTMS对大脑皮质兴奋性的调节作用,发现PAS干预后与干预前比较,MEP波幅降低、MEP潜伏期延长、RMT增加。低频rTMS与PAS有类似的效应,但PAS的抑制作用更强,将有望协助解除健侧大脑半球对患侧半球的抑制,促进脑卒中后运动功能的恢复[18]。

TMS治 疗 后RMT变 化Mimura等[19]认 为RMT主要用来评价皮质脊髓束的兴奋性,脑卒中后皮质脊髓束损伤的患者中,RMT明显升高。在进行大脑皮质TMS刺激时,患者拇短展肌处于静息状态,TMS刺激量从最大输出强度100%开始并逐渐降低,以10次刺激中有5次可使静息状态下APB产生波幅超过50 μV MEP的最小刺激强度为该侧大脑运动皮质RMT[15]。有研究对脑卒中早期患者患侧半球进行为期8周的低频rTMS治疗,在治疗过程中,患者RMT呈渐进式下降,MEP呈渐进式升高趋势,且CL与CMCT均逐渐缩短[15]。脑卒中患者健侧大脑皮层RMT渐进性下降趋势与患者运动功能评分呈高度呈正相关,这表明健侧大脑皮层兴奋性随着病程进展而持续上调,有利于患者功能恢复[20]。

TMS治疗后脑电图变化脑电活动主要源自大脑皮层第3~5层的大锥体细胞,其对缺血缺氧状态极其敏感,因此脑电图可以准确地反映脑缺血后脑 功 能 的 状 态[21]。定 量 脑 电 图(quantitative electroencephalograph,QEEG)可以通过频域分析来反映脑部生物电活动的变化,在其他检查尚未发现的情况下发现神经功能恢复,能在一定程度上提示大脑皮层葡萄糖代谢或血流量变化[22]。李昭辉等[22]采 用QEEG比 较rTMS治 疗 脑 卒 中 失 语 症 的脑电变化情况,通过傅立叶转换,计算出各个频段的(δ+θ)/(α+β)相对功率比。经过3周rTMS刺激后,F3区域即左额叶区的(δ+θ)/(α+β)值相对于假刺激组明显下降,且下降幅度越大,患者语言功能评估得分越高。(δ+θ)/(α+β)相对功率比可以评价脑损伤严重程度及功能预后,其值越大,表示慢波带增多或快波带减少,提示大脑皮质功能减退,神经元代谢降低,反之其值减小。该研究一定程度上从神经电生理角度揭示了TMS治疗脑卒中后失语的作用机制[23]。

TMS与功能性核磁共振

TMS治疗后BOLD信号及fALFF变化为减少磁场干扰,利用fMRI对TMS进行机制探索一般是在TMS刺激前后进行fMRI扫描,比较TMS对于大脑皮层兴奋性及脑网络功能连接状态的影响[3,21]。阈值以上rTMS作用于初级运动皮层(M1)增强了大脑运动网络刺激部位和偏远区域的BOLD信号,包括辅助运动区、运动前皮质、扣带回、壳核和丘脑。Hirose等[24]利用fMRI研究四脉冲磁刺激(quadripulse stimulation,QPS)的双向效应,兴奋性QPS降低了双侧M1区之间的功能连通性,而抑制性QPS则增加了这种连通性。QPS对额叶和顶叶连接区域的刺激也有类似的双向效应,fMRI充分证明了QPS对大脑运动网络功能连通性有强大双向效应。Tang等[25]发现iTBS刺激卒中患者患侧前额叶背外侧皮质15 min后,fMRI显示其双侧额上回、额中回、扣带回、额下回的平均低频振幅率较刺激前明显提升,并随着时间的推移,从刺激部位的局部神经激活到其连接的额-边缘网络中的偏远区域。

BOLD-fMRI显示右侧大脑Broca区经过低频rTMS治疗后激活区域较治疗前明显缩小,提示右半球兴奋性得到抑制,而低频rTMS对右侧大脑M1区具有更明显的抑制作用。脑卒中患者出现失语症时,语言优势半球——左侧半球语言区活动减弱,而右侧半球相对的镜像区域活动增加。当患者经过rTMS治疗后,优势半球语言区活动增加,右半球活动明显减弱。BOLD-fMRI扫描结果与失语症评估量表的得分一致[26-27]。

TMS治疗后FC及脑网络变化基于fMRI的脑网络研究,研究者提出脑卒中患者早期患侧半球M1区的兴奋性降低及皮层运动网络有效连接的异常可能是患者运动功能障碍的潜在神经机制[10]。调节患侧M1区兴奋性以促进双侧半球相互竞争的平衡,可以作为促进患者运动功能恢复的作用靶点。杜鹃等[28]利用运动任务fMRI联合TMS评估,为rTMS促进脑卒中运动功能恢复的作用机制提供了客观的脑重塑机制。患者在rTMS治疗前后进行行为学功能评分、TMS-MEP及静息态fMRI检查。采用ROI区的功能连接(functional connectivity,FC)分析方法,相较于对照组,rTMS组经过3个月治疗,其高频亚组与低频亚组的患者运动功能均显著提高。FC分析结果显示,与对照组相比,rTMS治疗后,高频亚组FC显著增加的有患侧M1-健侧M1区,患侧PMv-健侧M1区,患侧SMA-患侧PMv区,其增加值与患者运动功能增加值呈正相关[28]。同时,低频亚组的健侧M1-患侧SMA区FC显著增加,且与患者运动功能增加呈正比。此外,3个月后随访发现低频组FC显著降低,这说明低频rTMS治疗对运动皮层FC可能具有长时效作用。

TMS与组织细胞因子

TMS治疗后脑源性神经营养因子变化近十年的研究表明,脑源性神经营养因子(brain-derived neurotrophic factor,BDNF)在中枢神经系统缺血后的脑可塑性中起重要作用[29]。BDNF是神经营养因子家族的成员,在神经元的增殖、存活和分化中起重要作用,一般通过血清酶联免疫吸附法获得。大脑皮层BDNF浓度升高可能完成突触发生,促进树突棘的形成和分支,从而促进脑卒中患者皮质功能重塑[30]。有研究表明,rTMS后皮质可塑性增强,这与不同功能脑区的抑制性皮质回路和BDNF上调有关[31]。

TMS产生的磁电反应可能会影响血清和脑脊液中BDNF的含量,但TMS治疗后对血清BDNF水平评估所获得的数据存在争议。虽然许多研究发现rTMS会增加血清中BDNF的水平,但也有研究未发现效果[27]。据报道,高频TMS刺激增加了血清BDNF水平和BDNF与TrkB受体的亲和力,而低频TMS则降低BDNF水平。此外,动物实验证明长期暴露于rTMS(5天/周,11周)的小鼠,海马、顶叶和梨状皮质区域的BDNF mRNA水平显著上 升[32]。rTMS对BDNF的 诱 导 作 用 可 以 解 释rTMS的神经保护及神经功能重塑。研究还表明,TMS治疗脑卒中后抑郁的作用机制也可以归因于rTMS对BDNF生成的影响[33]。赵秀秀等[34]发现高频rTMS上调清醒小鼠的BDNF表达,下调麻醉小鼠的BDNF表达。虽然该研究没有关注BDNF变化与小鼠运动功能的相关性,但这些结果支持了rTMS的频率依赖效应,说明自发神经活动可能与rTMS相互作用,调节BDNF和神经重塑。通过对动物清醒状态的控制,探索TMS诱导的BDNF增加的下游靶点及其对大脑功能的具体影响,增加了BDNF在TMS研究中作为生物学标志物的灵敏性[34]。

TMS治疗后神经递质及其他细胞因子变化高频rTMS可以影响局部神经递质生成及传递、增强皮质脊髓束兴奋性,提高大脑局部代谢水平以及调整刺激区域及相互作用脑区的脑血流量和葡萄糖代谢。此外,rTMS还能通过减轻急性脑梗死后IL-6和TNF-α介导的炎症反应,进而促进神经功能改善,降低患者脑卒中后疲劳程度[35]。动物实验表明,海马CA3区锥体细胞层Kca1.1阳极神经元密度在rTMS干预后6周明显增加,CA3区锥体细胞层Nav1.6阳极神经元密度在rTMS后6 h即出现下降[3-4]。马玉娟等[36]通过不同强度20 Hz的rTMS刺激脑梗死大鼠,观测缺血半暗带胶质纤维酸性蛋白(GFAP)表达,干预后15天发现实验组大鼠的运动功能各项评分相较于基线水平和对照组都有明显提高,其中100%MEP强度刺激组的改善更为明显。免疫组化分析显示rTMS组缺血半暗带GFAP表达减少,为rTMS在脑卒中后急性期使用提供了证据[37]。

TMS与功能性近红外光谱fNIRS测量组织对近红外光的吸收波长和强度,可以通过检测与神经活动相关的血液血红蛋白(HbO)浓度的变化来探测大脑功能[38-40],fNIRS是一种观察脑功能变化的非侵入性方法。由于fNIRS是基于所研究介质的光学特性,不易受TMS线圈操作产生的电磁干扰影响,另外也不对线圈的刺激施加任何限制[41]。

利用fNIRS检测脑血氧饱和度和脑血流动力学可以监测大脑皮层活动兴奋性,Tang等[42]认为脑卒中后患者运动功能恢复与SMC激活不对称的改进及受累半球PMC激活增强相关。15名脑卒中患者经低频rTMS治疗后,健侧半球SMC区激活程度降低,且治疗组患者的上肢运动功能优于对照组。这说明健侧半球SMC区激活的降低与上肢运动功能恢复成正比,该ROI区皮质激活的动态变化在上肢运动功能恢复过程中起重要作用[43]。Noguchi等[44]研 究spTMS对 于 左 侧M1区 的 影 响,观 测 到64%和79%RMT均可引起HbO的增加,单脉冲刺激相关的HbO增加验证了spTMS可以改变运动皮层的兴奋状态。然而,利用fNIRS监测低频TMS产生的抑制作用仍有争议。Mesquita等[45]采用95%的1 Hz刺激左侧M1区域20 min,观察到该区域HbO以及脑代谢氧耗值增加,刺激结束后又回归基线水平,这与低频抑制大脑皮层兴奋性的观点矛盾。而Park等[46]利用90%RMT刺激左侧M1区域,却发现右侧M1区域HbO上升。这两个研究说明TMS的潜在变异性,接下来可以进行整个大脑皮层兴奋性的监测,以揭示某个脑区进行TMS刺激时,大脑皮层兴奋性的变化[14,38,45]。

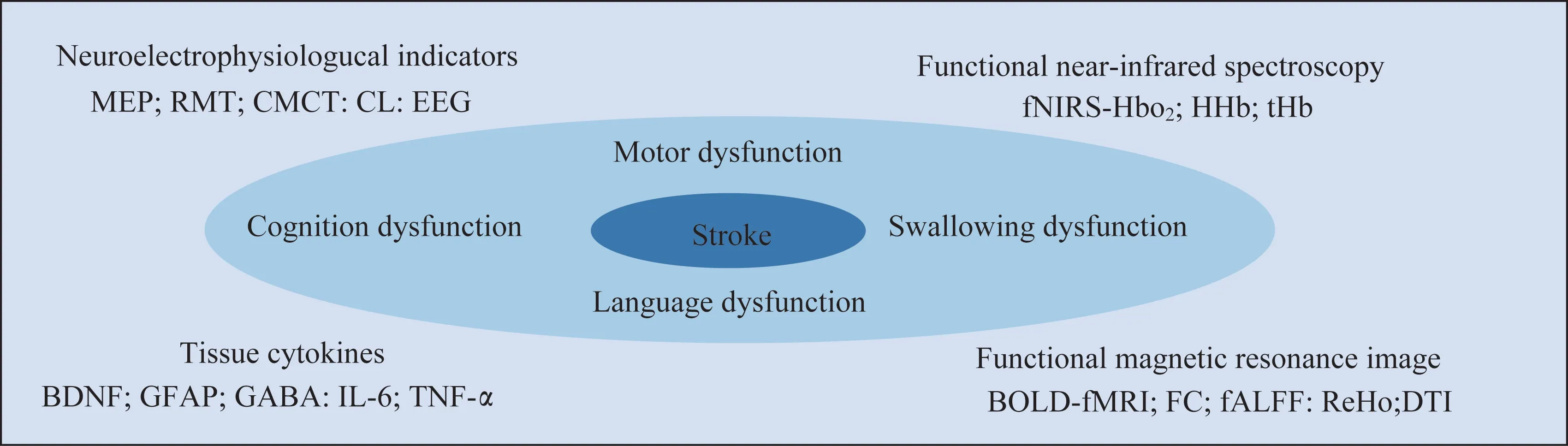

结语TMS治疗可以精准刺激受损皮层,促进受损的神经功能重塑,是目前康复医学科最常用的中枢干预模式(图1)。其疗效机制可能是许多因素综合产生的中枢效应,不能仅由单一因素解释。以上4类生物学标志物从不同角度验证了TMS治疗卒中后功能障碍的疗效,组织细胞因子可以从细胞和分子水平验证TMS的治疗作用,但其易受到患者身体状态及外在因素干扰。神经电生理指标具有高度的时间分辨率,常用于观察TMS引起的即刻效应,fMRI更具空间分辨率,易于观察到TMS引发的大脑空间结构变化及功能网络重塑。fNIRS则同时具有二者特点,即保留时间分辨率又具有一定的空间分辨率,但只能观察到皮层表面,不能观察TMS的深部刺激效应,临床研究中可根据这些特点针对性选择生物学标志物。

图1 脑卒中后功能障碍TMS治疗及其生物学标志物示意图Fig 1 TMS treatment of post-stroke dysfunction and its biological markers

综上,从生物学标志物的角度可以更客观地观测到TMS治疗效果的机制,从而对TMS治疗方案进行改良,以期达到更佳的治疗效果。未来的研究应更加关注TMS治疗后生物学标志物的变化与患者功能状态的相关性,寻找更佳的TMS生物学标志物,进而深入探索TMS疗效机制,为TMS在脑卒中后临床康复应用提供更强的循证依据。

作者贡献声明徐硕论文构思、撰写和修订,制图。贾杰论文审校和修订。

利益冲突声明所以作者均声明不存在利益冲突。