司马光《传家集》“乐中公案”书信再考*

2022-02-23胡劲茵

胡劲茵

由司马光亲自编定的《传家集》①据考,宋人晁公武的《郡斋读书志》记载《司马文正公传家集》是司马光自己编次,并由刘峤刻印的,但现存刘峤本却名为“温国文正司马公文集”,与现存《传家集》处于不同的版本系统,因此何本为原有的“传家集”仍有讨论空间。见李文泽、霞绍辉校点整理:《司马光集·前言》,成都:四川大学出版社,2010年,第37—44页。本文所用摛藻堂四库全书荟要版本,书名即为《传家集》。,收录了他与范镇围绕乐律问题进行讨论的书信22篇。该集在“书启”一类中收录的他人信件,只有这部分范镇的回信,以及另外两封讨论相同问题的韩维的回信,可见文集的编者相当重视这批信件及其探讨的问题。清人顾栋高编《司马温公年谱》,则称其为“乐中公案”,同《与介甫三书》及《与范梦得书》的重要性相类,在谱中“撮其尤切要者”、“多采录焉”②顾栋高编,刘承干、尹波校点:《司马温公年谱》,吴洪泽、尹波主编:《宋人年谱丛刊》第3册,成都:四川大学出版社,2003年,第1694页。。因此,已有关于宋代音乐学、司马光思想与文学等研究,亦较多地利用到这批信件。然而,已有成果在信件的写作时间上存在不小的分歧。一般认为,信中马、范之议论分别发生在皇祐(1049—1053)、元丰(1078—1085)两个时期③李昌宪:《司马光评传》,南京:南京大学出版社,1998年;李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》,成都:巴蜀书社,2009年;向有强:《司马光事迹诗文系年》,广西师范大学中国古典文献学2010年硕士学位论文;杨成秀:《思想史视域下的北宋雅乐乐论研究》,上海音乐学院音乐学2014年博士学位论文。。但又有研究认为,其全都发生在元丰年间④[日]中尾健一郎:《论司马光的音乐观与其“中和”思想》,《浙江艺术职业学院院报》2013年第4期,第14—19页。。另外,每封书信具体写于何年、部分信件的先后顺序如何等问题,亦未有定论。笔者以为,既然书信内容对于研究对象的分析具有关键意义,那么,厘清其写作时间与相互关系的工作也就不可或缺。所以,本文尝试重新整理“乐中公案”的这批书信,并对其写作背景进行深入考证。

为何提出“重新”整理?因为以往成果基本取信现存《传家集》对信件的编排与命名,并据此解读书信内容,考证写作时间。但若进一步考察书信内容及其所涉背景,我们会发现现存《传家集》的命名与编排明显存在问题。所以,本文将根据内容的关联性对书信进行分组并考证其写作时间,然后据此重新编定信件的顺序、命名,从而展现其逻辑关系。

一、“乐中公案”书信的重新整理

司马光、范镇讨论乐律问题的书信,最先有4篇独立位于《传家集》的第61卷,包括司马光《与景仁论乐书》《再与景仁书》以及范镇的两封回信《景仁复书》和《景仁再答书》,后有18篇列于《传家集》的第62卷①司马光:《传家集》卷61《书启四》,《摛藻堂钦定四库全书荟要》第375册,长春:吉林出版集团有限责任公司,2005年,第581—586页;卷62《书启五》,第588—602页。。第61卷的4篇书信之间,时间、内容连贯又与前后其他篇章没有关联,可定为一组。第62卷的18篇书信,包括:《答范景仁书》《景仁又答书》;《与范景仁第四书》《景仁答第四书》;《与景仁第五书》《景仁复第五书》;《与范景仁论中和书》《景仁答中和书》;《与景仁再论中和书》《景仁再答中和书》;《与范景仁第八书》《景仁复第八书》;《与范景仁第九书》《景仁复第九书》《景仁又复书》;《与景仁论积黍书》《景仁答积黍书》《又小简》,其情况就比较复杂。篇章的命名与排序,似乎展现了它们的内容与关系:上述分号内的每对书信,是马、范的一问一答,而“第四书”“第八书”等题目,则表示书信间是连续的时间关系。然而,细读每封书信,我们却会发现其间的关系与篇目所展现的略有不同。

首先,连续编目的《与范景仁第八书》《景仁复第八书》《与范景仁第九书》之间,关系及篇名均值得商榷。就书信内容所见,《与范景仁第八书》和《景仁复第八书》之间没有任何呼应,与此前多对往复书信的情况不同。《第八书》有言“来论云以中和作乐及养生之议未可置,必是非有定乃止”②司马光:《与范景仁第八书》,《传家集》卷62,第597,597页。,明确是引述上一篇《景仁再答中和书》“二说皆未可置,必是非定乃已”③范镇:《景仁再答中和书》,《传家集》卷62,第596页。一言。但《第八书》提到“作《绝四》及《致知在格物》二论”、“更告景仁攻难”④司马光:《与范景仁第八书》,《传家集》卷62,第597,597页。,《复第八书》既无一字回应,且通篇在总结皇祐至今与光之论乐,并指出其不应赞同现行的“刘几乐”云云,与“复书”的题目完全不相称。同样,下一篇《第九书》与《复第八书》也没有关联,通篇皆是司马光劝说范镇不要“奏所为乐”⑤司马光:《与范景仁第九书》,《传家集》卷62,第597页。。而在内容上逐一回应《复第八书》的却是之后的《与景仁论积黍书》。《论积黍书》所言“来示云‘光与胡阮前非李照,今又复主之’”、“来示云‘经有注释之未安,史有记录之害义理者,不可不正’”⑥司马光:《与景仁论积黍书》,《传家集》卷62,第598页。均是直接引述《复第八书》所言,但该篇在命名上却并未体现彼此的关系。

其次,《与范景仁论中和书》和《景仁答中和书》二篇的命名与关系也不完全准确。《论中和书》是司马光对上一篇《景仁复第五书》的回应,其直接引用范镇来信的内容,如“来示云‘致中和,天地位焉,万物育焉。言帝王中和之化行,则阴阳和,动植之类蕃,非为一身除病也’”⑦司马光:《与范景仁论中和书》,《传家集》卷62,第595页。之句。相对地,范镇的《答中和书》对司马光前面长篇累牍的《论中和书》没有回应,反而通篇在与这轮议论的第一封书信(即司马光《答范景仁书》)提出的“在易为太极,在书为皇极,在礼为中庸”、“人之所为苟不失其中,则天之所施虽过,亦弗能伤矣”、“天不能病”⑧司马光:《答范景仁书》,《传家集》卷62,第588—589页。等观点辩论,并且申明自己关于“致中和”需“有位”⑨范镇:《景仁答中和书》,《传家集》卷62,第595—596页。的不同见解。两书看似构成了前后问答的关系,但实际谈论的方向却差异不小。

再次,《传家集》卷62最后一篇名为“景仁答中和论”的书信,通常被认为是范镇继《又小简》之下的一封回信,但它的编排和命名却都是错误的。对照与该篇同卷的《韩秉国书》《秉国论中和书》、下卷的《答韩秉国书》《答秉国第二书》4封书信之间彼此引述的内容,可见《景仁答中和论》一篇明显是韩维对司马光《答韩秉国书》的回复,而5篇正确的顺序应为:韩维《韩秉国书》《秉国论中和书》、司马光《答韩秉国书》、韩维《景仁答中和论》、司马光《答秉国第二书》。而李之亮《司马温公编年笺注》将该篇收入“佚文”时指出其亦收在韩维的《南阳集》中①李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》第6册附录卷3《佚文二》,第159页。,《全宋文》也将其同时收在“范镇”、“韩维”名下②曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第40册,安徽:上海辞书出版社、安徽教育出版社,2006年,第267—268页;《全宋文》第49册,第211—213页。,皆未辨明所属。这个例子,一方面证实了现存《传家集》在这批论乐书信的编排与命名上存在错误,另一方面也证明了以内容的关联性为依据重新整理该批书信的意义与可行性。

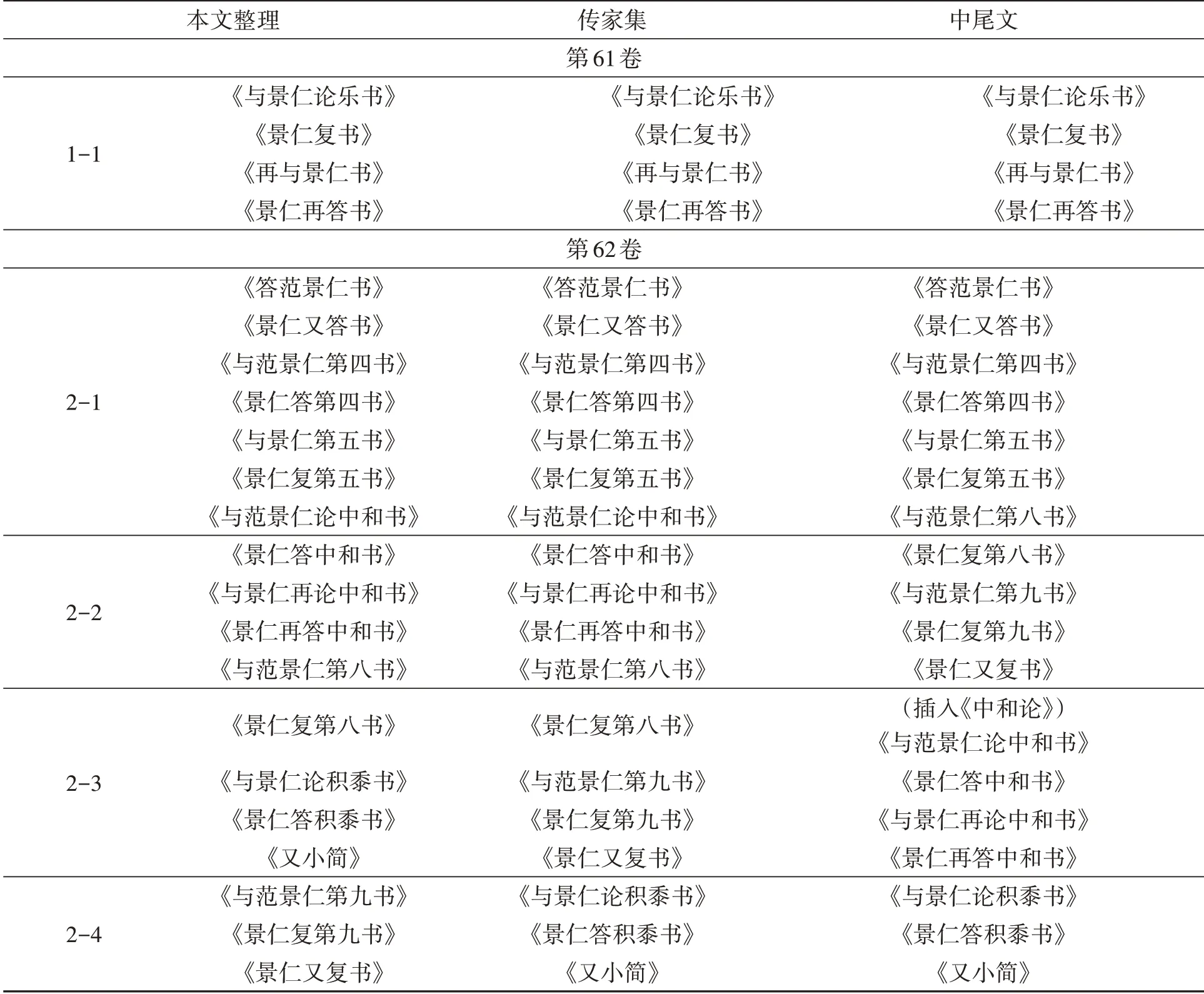

既然命名与排序存在可议之处,那么,据其考证的写作时间乃至内容的理解也会出现分歧。例如日本学者中尾健一郎的研究。他使用的是日本内阁文库的《增广司马温公全集》本,其论乐书信部分与《传家集》名异实同,顺序也一致。中尾却将《与范景仁论中和书》《景仁答中和书》《与景仁再论中和书》《景仁再答中和书》等文,系在司马光《中和论》之后;又将《与范景仁第八书》《第九书》及其“复书”,集中到其他论乐的信件之下(参见文末表1)。其重排的依据,就是信件内容的关联性。而他的研究通过重新编排书信之间的顺序,突出了范、马“论中和”内容的连贯性与重要性。中尾文的思路与本文有共通之处,但其重排的正确性仍需商榷:完全由讨论主题出发,将“论乐”与“论中和”两个部分截然分开的做法过于主观,不符合书信内容所反映的实际关系。例如《景仁复第五书》和《与范景仁论中和书》之间内容连贯,《景仁复第八书》和《与景仁论积黍书》也是明显的问答关系,将它们截然分作时间隔绝的前后两段并不合适。

要而言之,本文对马、范的这批论乐书信进行重排的依据,是信件内容之间能否交叉构成问答关系。而与以往诸种成果更加不同,本文将通过分组的方法,按照明确连续与模糊断裂两种关系划分信件。除了第61卷的4封书信独立成组外,剩余第62卷的18篇一共分为四组(请见文末表1)。这样的分组一方面强调组内信件内容的连续性,另一方面则突出了组间信件在时序上非连续的可能性,其目的在于跳出编目的连续顺序等于时间顺序的固定思维模式。换而言之,第1、2组构成了连贯的话题,但不一定是在连续的时间内进行;第3组虽然名为“复第八书”,却不一定晚于第2组;第4组书信或许是司马光未待回复《景仁复第八书》,而先用《与范景仁第九书》谈论了别件事情等等,这些情况都是可能的事实。而这些可能性如何决断,关键仍在于对书信内容与其背景的深入解读。因此,下文将以各组信件为单元,具体考证其写作时间。

二、证61卷的四篇写于皇祐三年

最先分出的4篇书信明确载有月日,而且是连续的时间点,为九月二十一日至二十四日。至于年份,已有研究则有三种观点:1.皇祐三年(1051)③向有强:《司马光事迹诗文系年》,第52页;杨成秀:《思想史视域下的北宋雅乐乐论研究》,上海音乐学院音乐学2014年博士学位论文,第52页。;2.皇祐四年(1052)④李昌宪《司马光评传》第一章《生平篇》及附录《司马光年谱》,第65、424页。;3.元丰五年(1082)⑤[日]中尾健一郎:《论司马光的音乐观与其“中和”思想》,《浙江艺术职业学院院报》2013年第4期,第15页。。

首先,“元丰五年”说显然有误。理由有二:第一,该说的关键依据是顾栋高《司马温公年谱》(以下简称“顾谱”)的系年,中尾文中提到顾谱“依据《复与景仁书》(《增广司马温公全集》卷90)与苏轼《范景仁墓志铭》,推测围绕着乐律的书信争论始于元丰五年”①[日]中尾健一郎:《论司马光的音乐观与其“中和”思想》,《浙江艺术职业学院院报》2013年第4期,第15页。。然而,顾谱在皇祐二年下已收录此4篇论乐书信的内容,并且在元丰五年下明言是“再与范景仁论乐”②顾栋高编,刘承干、尹波校点:《司马温公年谱》,吴洪泽、尹波主编:《宋人年谱丛刊》第3册,第1841页。,所以,元丰五年才是顾栋高认为的后18篇论乐书信的开端。不过,顾谱这一判断也是有误的,本文将在下节再行论证。第二,《景仁复书》中有道:“君实欲成其名而知所附矣,惟其是而附之则可,其不是而附之,安可哉?”③范镇:《景仁复书》,《传家集》卷61,第584页。这里范镇指责司马光只是附会朝廷上反对房庶乐的议论而发声。司马光则申辩说:“光始闻景仁论房生尺,则未敢谓之然,当是时,岂前知诸公绌房生之议乎?”④司马光:《再与景仁书》,《传家集》卷61,第585页。想要“成名”所以附会朝廷诸公的说法,即便是误解,放在元丰五年仍因反对新法宅居洛阳的司马光身上,显然是不符合历史事实的。

其次,“皇祐四年”说也有可商榷之处。李昌宪《司马光评传》和《司马光年谱》认为范、马之议乐由皇祐二年直至四年,并将4封书信系于皇祐四年,然未曾详述理据。李焘《续资治通鉴长编》(以下简称《长编》)载皇祐四年六月范镇上书言胡瑗新乐“十非”,之后辄引《两朝律历志》道:“镇说自谓得古法,然集贤校理司马光数与之论难,以为弗合。世鲜钟律之学,卒莫辨其是非焉。”⑤李焘:《续资治通鉴长编》卷172,皇祐四年六月乙酉条,北京:中华书局,2004年,第4152页。以下简称《长编》。《长编》又载司马光改集贤校理在皇祐三年十月⑥李焘:《长编》卷171,皇祐三年十月条,第4117页,李焘按语。,则“论难”不能发生在皇祐三年九月。这或许是“四年”说的依据。然而,这条材料又可视作反证:因其附于皇祐四年六月范镇的上书,则“论难”理应发生在前,即书信只能写在皇祐三年的九月,而非皇祐四年。并且,司马光在皇祐四年职任集贤校理,那么以此尊称此前之身份似亦合乎情理。

笔者认为“皇祐三年”说是可以成立的。不过,向有强《司马光事迹诗文系年》是根据《续通鉴》关于房庶乐的简单记载得出判断的。而杨成秀《思想史视域下的北宋雅乐乐论研究》则以范镇皇祐四年六月上书之时房庶已经离开朝廷为证,认为范、马之议只能发生在皇祐三年九月。两者的论据和论证仍有需要夯实之处。司马光在信中所言“岂前知诸公绌房生之议”,可引申出“皇祐三年”说的一项判断依据。范镇认为司马光附会,光要辩明自己并非如此,从语义上理解,4封书信中二人的争论应当发生在“诸公绌房生之议”以后。然则,“绌议”是什么情况?又发生在何时?

皇祐二年(1050)九月,宋仁宗对亲祀明堂大礼使用的雅乐不甚满意,于是接续景祐时代再次开展了乐制的改革。闰十一月,仁宗亲自下达手诏⑦胡瑗:《皇祐新乐图记》卷上《律度量衡四图·总叙诏旨篇第一》,《景印文渊阁四库全书》第211册,台北:台湾商务印书馆股份有限公司,1986年,第4页;《宋大诏令集》卷149《政事二·礼乐下·议乐诏》,北京:中华书局,1962年,第550页;李焘:《长编》卷169,皇祐二年闰十一月丁巳条,第4065—4066页;徐松辑,刘琳、刁忠民、舒大刚、尹波等校点:《宋会要辑稿》乐4之22,上海:上海古籍出版社,2014年,第405页。其中,《皇祐新乐图记》记该诏于五日,《宋大诏令集》、《长编》系于四日,《宋会要辑稿》系于十二日或有误。,郑重其事。同月十四日,诏中书门下集两制、太常官,置局于秘阁,详定大乐⑧徐松辑,刘琳、刁忠民、舒大刚、尹波等校点:《宋会要辑稿》乐4之22,第405页。。而益州进士房庶也被召赴阙议乐。皇祐三年五月,胡瑗、阮逸及详议、修制官二十余人议定太常寺现有镈钟、特磬“不合古制”之处,上呈仁宗后,获准铸造新钟磬⑨胡瑗:《皇祐新乐图记》卷上《律度量衡四图·总叙诏旨篇第一》,《景印文渊阁四库全书》第211册,第4页。。但房庶对“阮胡乐”却颇有异议。他的观点得到了直秘阁范镇的支持,于是,仁宗又命王洙、范镇等人于修制所,按照房氏所论,制造律、尺、龠三物进呈。十二月,仁宗召辅臣同观房庶乐,认为并未达到其所预设的“下太常五律”、合于古乐的效果,又因胡瑗、阮逸乐已有“定议”,所以授房庶试校书郎,“推恩而遣之”⑩李焘:《长编》卷170,皇祐三年十二月条,第4121—4124页。。由此推断,所谓“诸公”“绌议”的具体情形是:由中书门下奉旨召集两制官、太常官等,在秘阁置详定大乐所,讨论乐制,结果,“房庶乐”为众多详议官所“绌”,而独得范镇所“是”。《景仁复书》曾言:“昨日辱书,以为镇不当为议状是房庶尺律法。始得书,戄然而惧曰:‘镇违群公之议,而下与匹士合,有不适中,宜获戾于朋友也。’”①范镇:《景仁复书》,《传家集》卷61,第582,583页。此称“镇违群公之议”,即范镇与详定所中其他人,包括同知太常礼院的司马光,意见都不相同,光更就其议状写信质疑,双方于是展开了辩论。而由于范镇对房庶乐的支持,仁宗下令试制律、尺、龠三物。《景仁复书》中范镇说道:“庶之法与镇之议,于今之世用与不用未可知也。”②范镇:《景仁复书》,《传家集》卷61,第582,583页。司马光《再与景仁书》又言:“房生老儒远来,景仁方欲就其名,而我难问不置,得无罪于景仁乎?”③司马光:《再与景仁书》,《传家集》卷61,第584页。可见,当时或许仍处在房庶乐成或不成的估量阶段。因此,本组4封书信写作时间范围最大应在房庶入朝至遣归之间。据《长编》记载,房庶是因宋祁、田况之荐入朝的④李焘:《长编》卷171,皇祐三年十二月末,第4121页,有云“田况自蜀还,亦言其知音”。,而知益州田况在皇祐二年十一月方被召回京,替补郭劝,任权御史中丞⑤李焘:《长编》卷169,皇祐二年十一月戊戌条,第4064页。。田况还京后才推荐的房庶,因此,房庶入朝最早当在皇祐二年末。房庶遣归一事,《长编》记载却不甚清晰,既记房庶上《律吕旋相图》,诏送详定所,后云“是时胡瑗等制乐已有定议,特推恩而遣之”,则上图先于遣归。然而,李焘又补注道:“房庶上《律吕旋相图》在四年二月庚寅,今从《律历志》并书之。”是否房庶在四年二月仍未遣归?王应麟《玉海·律历》记云:“皇祐四年二月庚寅(一作己丑),试校书郎房庶上《律吕旋相图》……先是,三年十二月二十七日命庶为试校书郎,上以胡瑗、阮逸制乐已有定议,止推恩而遣之。”⑥王应麟:《玉海》卷7《律历》,扬州:广陵书社,2003年,第144—145页。由此可知,房庶确在皇祐三年十二月被推恩遣归,四年二月又以试校书郎的身份上图。《长编》统合了两种矛盾的记载,反而使遣归的时间变得模糊。

根据信件内容所涉历史背景的详考,我们基本可以落实本组信件写作于皇祐三年一说。

三、再考62卷四组书信的写作时间

关于《传家集》第62卷的18篇书信,已有研究在写作时间上大致也有三说:1.元丰五年、六年(1083)⑦李之亮:《司马温公集编年笺注》第5册,第58—73、82—86页。;2.元丰六年、七年(1084)⑧向有强:《司马光事迹诗文系年》,第110、112页;杨成秀:《思想史视域下的北宋雅乐乐论研究》,第52—54页;中尾健一郎《论司马光的音乐观与其“中和”思想》,第15页。;3.元丰七年⑨李昌宪:《司马光评传》附录《司马光年谱》,第437页。。诸说歧异甚多,待下文逐篇考证时再进行详细的比较、分辨。为了理清这批书信的编年问题,本文采取的方法是:首先将书信根据内容的关联划分为4组;然后在各组内部,通过书信内容的交叉,证明彼此的往复问答关系,再根据信中的时间线索,推证各篇书信的写作时间;最后通过各组的写作时间以及组间内容的关联,进一步推定各组之间的顺序。

第1组的书信,在以往研究中,李之亮《司马温公集编年笺注》只收录了《答范景仁论养生及乐书》(即《答范景仁书》)《与景仁第五书》《与范景仁论中和书》,3篇皆系于元丰五年,未说明依据。向有强《司马光事迹诗文系年》将《答范景仁书》系于元丰五年秋冬,其余系于元丰六年;杨成秀《思想史视域下的北宋雅乐乐论研究》将全部书信系于元丰六年;中尾健一郎《论司马光的音乐观与其“中和”思想》把《答范景仁书》系在元丰六年,其余系于元丰七年。他们的编年比较粗略,仍需逐篇详加考证,但可以看出都是以第一篇作为起点进行推定的。第一篇《答范景仁书》有一条比较明确的时间线索。信中有云“常记昔者与景仁同在贡院充点检官主文”,“于今三十五年矣”⑩司马光:《答范景仁书》,《传家集》卷62,第588页。。已有研究即根据司马光与范镇在皇祐元年八月同为贡院点校试卷官的确切记录,判断三十五年后的这封信件,应写于元丰六年①中尾健一郎:《论司马光的音乐观与其“中和”思想》,第15页;杨成秀:《思想史视域下的北宋雅乐乐论研究》,第52页。或七年②李昌宪:《司马光评传》附录《司马光年谱》,第437页。。另外,还有元丰五年一说③李之亮:《司马温公集编年笺注》第5册,第61页;向有强:《司马光事迹诗文系年》,第110页。。

“元丰五年”说破绽明显,是受到顾栋高《司马温公年谱》误导的结果。顾谱根据苏轼《范景仁墓志铭》“元丰三年,神宗诏公与刘几定乐……及提举崇福宫,欲造乐献之,自以为嫌,乃先请致仕。既得谢,请太府铜为之,逾年乃成”④苏轼撰,孔凡礼点校:《苏轼文集》卷14《范景仁墓志铭》,北京:中华书局,1986年,第441页。一句,认为《答范景仁书》中提到的“云铸周鬴汉斛已成,欲令光至颍昌就观之”⑤司马光:《答范景仁书》,《传家集》卷62,第588页。,“当在是年也”⑥顾栋高编,刘承干、尹波校点:《司马温公年谱》,第1841页。。向有强文据此推断:范镇是在元丰三年(1080)乐议不被采用以后,“自以意更造,请太府铜为周鬴汉斛,愈年乃成”,于是在“五年秋冬,致书邀司马光至颍昌就观之”⑦向有强:《司马光事迹诗文系年》,第110页。。然而,范镇《墓志铭》所记元丰三年议乐与请铜铸器并非连续之事。综合《长编》的记载考证:范镇在熙宁三年(1070)初次致仕;元丰三年六月至九月,被召入朝议乐,其议不用;元祐元年(1086)二月十日,因韩维上书,改端明殿学士致仕,十月十六落致仕,十月二十二日提举中太一宫兼侍读,十一月二十四日改提举嵩山崇福宫;二年七月二十八日,再次致仕⑧《长编》卷216,熙宁三年十月己卯条,第5263页;卷305,元丰三年六月庚子条,第7418页;卷308,元丰三年九月乙酉条,第7487页;卷365,元祐元年二月己巳条,第8767页;卷390,元祐元年十月庚子条,第9476页;卷390,元祐元年十月乙巳条,第9488页;卷392,元祐元年十一月戊寅条,第9530页;卷403,元祐二年七月丁丑条,第9823页。。《墓志铭》所言“及提举崇福宫,欲造乐献之,自以为嫌,乃先请致仕”,当是指元祐元年至二年范镇落致仕、又再致仕的事情。并且,在“逾年乃成”之下续云:“比李照乐下一律有奇,二圣御延和殿,召执政同观,赐诏嘉奖,以乐下太常,诏三省、侍从、台阁之臣皆往观焉。时公已属疾,乐奏三日而薨。实元祐三年闰十二月癸卯朔,享年八十一。”⑨苏轼撰,孔凡礼点校:《苏轼文集》卷14《范景仁墓志铭》,第441页。可见,《墓志铭》所记范镇请铜铸器,与司马光《答范景仁书》中提及其居家铸造周鬴、汉斛,实为二事。再者,联系《答范景仁书》中“至今三十五年”的时间线索,若以皇祐元年为第一年,则元丰六年为第三十五年;但若以皇祐二年为第一年,则元丰七年为第三十五年。因此,这篇书信写于元丰五年的可能性极低。那么,元丰六年与七年何者更准确?

第1组的七封书信(请见表格),内容环环相扣,是时间连续的往来信件,其中也有若干明确时点的记载,包括:《与范景仁第四书》云“近领正月十二日书”、《景仁答第四书》云“得二月十六日手书”、《与景仁第五书》云“领二月二十三日及晦日两书”、《与范景仁论中和书》云“自四月来,连于梦得处领三书”⑩司马光:《传家集》卷62,第591、592、593、594页。。首先,根据内容,《第四书》与上一封的《景仁又答书》相应,则《又答书》最可能是“正月十二日书”;《答第四书》又与《第四书》相应,则《第四书》是“二月十六日手书”;《第五书》与《答第四书》相应,则《答第四书》为“二月二十三日”书或“晦日”书;《与范景仁论中和书》与《景仁复第五书》相应,则《复第五书》即“自四月来”领到的“三书”之一。其中,《第五书》中言及“范朝散来,领二月二十三日及晦日两书”,其后注曰“所云‘递中书未尝得’,盖二十三日书即是也”⑪司马光:《与景仁第五书》,《传家集》卷62,第593页。,由于《第五书》通篇皆以“来示云”引述上封范镇《答第四书》提出的问题并逐条回应,而《答第四书》中未有“递中书未尝得”之语,所以判定其为“晦日”书。此外,司马光《与范景仁论中和书》同样是逐条回应了范镇的《复第五书》,证明《复第五书》为“自四月来,连于梦得处领三书”之一,但不能明确时日,而司马光的回信更应于四月之后。

由此可见,第1组诸篇的时间顺序和发生的情形大致如下:第一篇由司马光发出的《答范景仁书》中提到,范镇之前曾来信两封,邀请他到颖昌观乐,但适逢光的兄长司马旦“约非久入洛”①司马光:《答范景仁书》,《传家集》卷62,第588页。,未能离开洛阳前往,而范镇在正月十二日回信(即《又答书》)有言:“候(兄)归陕,岁首垂访,春中却同入洛,幸也”②司马光:《景仁又答书》,《传家集》卷62,第591页。。二月十六日,司马光再去信(即《第四书》)说道:“数日来顿暄,洛城花卉如锦,家兄已到,光未可离此,景仁既许来,千万勿食言也。”③司马光:《与范景仁第四书》,《传家集》卷62,第592页。范镇又再于二月三十日回信(即《答第四书》),催光来观乐。司马光随后回复(即《第五书》),谓范镇既不来洛,自己也未能前往颖昌,感到遗憾,时间不太明确,约在三、四月间。四月之后,司马光再一连从范祖禹处收到范镇的三封回信,其中包含了《复第五书》。然后,司马光回复了《与范景仁论中和书》一信。

那么,这组书信的时间范围如何呢?自《又答书》到《与范景仁论中和书》时间相对明确,是在正月十二日至四月后某天。问题在于这是哪一年里的时间。在《第五书》中,司马光提到了“景仁去冬为酒所困,发于耳,发于牙”④司马光:《与景仁第五书》,《传家集》卷62,第593页。,其另有诗名题曰《景仁书云去冬因酒病耳病牙,遂不入洛,以诗寄呈》,诗中句有“醉里都将春作达,老来不向酒藏情”⑤李文泽、霞绍辉校点:《司马光集》,第454页。。联系起来的情形应该是:范镇来信说因为冬天醉酒生病,来春不能到洛阳去了,但希望邀请司马光来颖昌观乐论乐。根据内容的关联,这里的“景仁书”应该就是本组第一篇《答范景仁书》所回复的信件,而司马光在正月十二日前回信婉拒,言因兄长即将到洛。据考,司马光在元丰六年春召集“真率会”,会中便有其兄长司马旦⑥李昌宪:《司马光评传》,第208页。。这一年应是元丰六年,而“去冬”则为元丰五年。因此,第1组书信的写作时间基本都在元丰六年。

第2组书信的编年问题比较简单。前述已有研究,除李之亮《司马温公集编年笺注》将《与景仁再论中和书》系于元丰五、六年间,中尾健一郎《论司马光的音乐观与其“中和”思想》将其系于元丰七年,其余诸文皆系在元丰六年。元丰六年理据充分。首先,在第1组末篇的《与范景仁论中和书》中,司马光表示不欲与范镇继续争论乐制,请求“且置是论”⑦司马光:《与范景仁论中和书》,《传家集》卷62,第594,596,596页。;第2组第二篇司马光《与景仁再论中和书》中则表示范镇既不接受其乐议,也不接受其中和说,于是“请亦置是论”⑧司马光:《与范景仁论中和书》,《传家集》卷62,第594,596,596页。。可见,第2组书信写作时间在第1组以后。其次,由于书信内容仍然构成连续的问答关系,根据其中“五日所赐书”、“处暑以来,天气顿凉”⑨司马光:《与范景仁论中和书》,《传家集》卷62,第594,596,596页。、“昨在乡里,作《绝四》、《致知在格物》二论”⑩司马光:《与范景仁第八书》,《传家集》卷62,第597页。等时间线索推断:处暑节气约在七月间,而“二论”题记作于元丰六年⑪,则本组写作亦当系于此时。

第3组书信也有比较具体的时间线索。不过以往研究在此处差异更大。李之亮《司马温公集编年笺注》将《与景仁论积黍书》系于元丰五、六年间;向有强《司马光事迹诗文编年》只将《与景仁论积黍书》系于元丰七年;中尾健一郎《论司马光的音乐观与其“中和”思想》则全系于元丰七年;杨成秀《思想史视域下的北宋雅乐乐论研究》其余皆系在元丰六年,但缺少《与景仁论积黍书》,作者在按语中提及该文,称其系年未定,或在六年、七年。诸说纷纭,但可见关键点集中在《与景仁论积黍书》一篇上。《与景仁论积黍书》有云:“六月中,于梦得处连辱两书。自尔以通鉴欲进御,结绝文字,日不暇给,以是阙然,久不修报。”⑫司马光:《与景仁论积黍书》,《传家集》卷62,第598页。已有研究根据《资治通鉴》的进御时间,遂将其系于元丰六年⑬杨成秀:《思想史视域下的北宋雅乐乐论研究》,第54页。或七年⑭李昌宪:《司马光评传》附录《司马光年谱》,第437页;[日]中尾健一郎:《论司马光的音乐观与其“中和”思想》,第15页;向有强:《司马光事迹诗文系年》,第112页。,元丰五年说大致是可以排除的。不过,虽然《资治通鉴》在元丰七年十一月进呈,但也不能说明忙于“结绝文字”之时必定在七年,因此六年说仍有可能。以往研究还有一个问题是将《与景仁论积黍书》独立看待。其实,根据书信内容之间的关联,《与景仁论积黍书》明确是针对《景仁复第八书》的回信,《景仁答积黍书》《又小简》明显又是对《与景仁论积黍书》的答复,则4封书信时间连贯,《与景仁论积黍书》当可作为一个整组来推断写作时间。而细读书信内容可以发现,本组第三篇《景仁答积黍书》的内容,是第2组第三篇《景仁再答中和书》中范镇所言“邕又谓铜律为铜龠,君实以邕及魏晋以来诸儒之误见贶,某报以黄帝之法”①范镇:《景仁再答中和书》,《传家集》卷62,第596页。的具体表述,因此,我们或可推测:第3组书信往来发生在第2组的写作时间以内,亦在元丰六年。

至于第4组的三篇,时间点则比较模糊。已有研究将之系于元丰六年、七年均有可能。不过,值得注意的是,信中司马光对范镇“欲奏所为乐”态度审慎,称“此大不可,恐为累非细”②司马光:《与范景仁第九书》,《传家集》卷62,第597页。。当中意涵显然并不仅在乐律之正确与否。范镇在第3组《又小简》信中曾着重提出:改乐是朝廷大事,现行“刘几乐”即“李照乐”宫商易位,“但看今之君、臣、民、事、物可知之”③范镇:《又小简》,《传家集》卷62,第600页。。可见,范镇之乐论已明显涉及对时政的批判,而司马光的审慎态度显然与此有关。《全宋文》还收录了范镇另外两篇与司马光讨论“奏乐”的书信,信中明确地提到了“大行”葬仪的问题,又言“足下方居位天地、育万物之职”、“将来大行发引,奏严、卤簿鼓吹皆用此声,不可不虑”④范镇:《与司马温公论乐书(一三)》、《与司马温公论乐书(一四)》,《全宋文》第40册,第266—267,266—267页。。两封书信的时间应在元丰八年(1085)五月司马光任门下侍郎之后⑤李焘:《长编》卷356,元丰八年五月戊午条,第8521页。、十月神宗葬事之前⑥脱脱等:《宋史》卷120《凶礼一》,北京:中华书局,1985年,第2854—2855页。。第4组书信与元丰八年的两封信对现行乐制的观点及措辞完全相同。而且,在元丰八年的信中,范镇提及“奉书并《乐论》”于司马光,并言道:“先帝时,镇尝屡言,至今累年,未见施行……不同向时手书往来,以代戏笑。”⑦范镇:《与司马温公论乐书(一三)》、《与司马温公论乐书(一四)》,《全宋文》第40册,第266—267,266—267页。由此推测,第4组书信仍属“向时手书往来”,但写作时间较接近元丰八年,此后范镇更将改革乐制作为一项政策提案向已身为执政的司马光提出。

小 结

本文重新整理了司马光《传家集》第61、62卷中被称为司马光与范镇“乐中公案”的一批书信。整理的结果与已有研究之间的对比,见表1。

专门研究这批书信是因为其特殊性。且不说连续22封的较长篇幅、在个人文集里保存他人回信的特殊做法,以及司马光将之编入文集的重视等等,具体如司马光的生平与人际交往、中和思想及其音乐理论等涉及政治史、思想史和音乐学三个方向的研究,就都曾关注、利用这批书信。不过,已有研究多是摘引其中章句,或是根据研究主题的需要进行简单的编年考证,并未独立将这批书信作为研究对象。而事实上,范马二人既然通过来往信件讨论当时的学术、思想乃至政治问题,那么,信中所有内容及其相互构成的逻辑关系,皆是深入相关问题研究的核心材料。本文根据书信内容构成的问答关系,重新归类、排列了这批信件,尽管在材料的局限下仍未完全厘清各封信件的写作时间,但在理顺前人研究的歧异上亦稍有推进。

通过本文的整理与考证可以知道:“乐中公案”的这批书信分别记录了司马光与范镇在宋仁宗皇祐、宋神宗元丰两个时期围绕乐律问题展开的讨论,其写作时间主要在皇祐三年和元丰六年。而理清写作时间则令我们更进一步理解:“乐中公案”之所以受到重视,因其所承载的范马乐律之争,是以宋代朝廷开展的两次乐制改革为背景的。皇祐年间,宋仁宗兴起了继景祐时期之后第二轮规模宏大的雅乐改作。在景祐时未成气候的“胡瑗乐”此时在集议中获得了多数的认同,而蜀地进士房庶对它的质疑之声,获得了同为蜀人的范镇的支持。作为支持集议结论的司马光,因此与范镇展开了围绕“房庶乐”的争论,产生了第61卷的4篇书信。宋神宗元丰三年,朝廷再次开展乐制改革,已经致仕的范镇被召入朝参与议定,然而,结果却是以景祐“李照乐”为基础稍加调整而成的“刘几乐”大行于朝廷、社稷、宗庙。范镇对此元丰新乐不以为然,于是再次激起了作乐的热情。他一面积极地在家研究、铸造古乐的标准器——周鬴、汉斛,一面屡次上书朝廷对现行乐制提出非议,更重新与司马光延续了皇祐以来的乐律之辩,即第62卷的18篇往复问答的信件的内容。直至元丰八年司马光再度执政、元祐二年二圣临朝之时,范镇始终以改革乐制为改革政治的重要措施进言。相反,司马光自元丰六年开始,已试图将“乐律”问题的争辩转化为对“中和”境界的阐述。当信件内容被明确地置入历史背景及其发展脉络之中,我们便意识到:范马“乐中公案”之难断与重要,更根源于他们围绕乐律的争论,实质是与北宋政治改革的实践和思想紧密联系在一起的。此间涉及宋代思想史的具体问题,以及宋代思想转型与政治革新关系的重要议题,由于篇幅所限,笔者已另再撰文讨论①拙稿《司马光“中和”学说的理论困境再析——以范镇、司马光乐中公案为线索》,日本《大阪市立大学东洋史论丛》第18号,2017年12月,第21—38页。。

表1 书信编目整理对较表