幻想的云霞和信息的颗粒

2022-02-23马海轶

“拍摄就是占有被拍摄的东西。……摄影影像似乎并不是用于表现世界的作品,而是世界本身的片断,它们是现实的缩影,任何人都可以制造或获取。”这是苏珊·桑塔格的话,无论原意还是我的引用,意在说明最近看过的所有摄影家,都是这“任何人”当中的一员,与所有在旅游途中举起手机或相机的人一样,在镜头后面,都是平等的,只是一个角色——掌镜人或摄影者。只有在他们的作品中,我们才能辨识出被遮挡在器材和设备后面的“那个人”——他的趣味和品位——而不是他所从事的职业和社会角色。

作为摄影者,首先应当是一个记录者和叙述者。反复观看鲍永清的作品发现,他记录和叙述的现实比我们想象的要更加广大,更加深刻。他作品的容量肯定大不过地理发现和科学认知双重意义上的自然。所谓广大和深刻,主要是从绝大多数人的经历和视野层面强调这一点。因为人们即使知道有那么一片土地,只能靠猜测和想象。只有极少一部分人才能深入到它的一个局部,了解它的一个片段。只能在偶尔路过祁连山时,远远望见匆匆过路或迷路的一些动物。如果你沿着独一无二的大地形貌和河流走向,数十次或长期深入这片高地的腹部,目睹种种纤细的生命在短暂的繁荣和长久的荒凉之间孕育、生长、开放、摇曳,然后寂灭(《争奇斗艳》),目睹种种巨大的生灵在狂野的风力中奔跑、飞翔、集结、失散、寻觅,然后不知所终(《雪山上的舞者》)。如果你一次次接近自然的原版,你的记录和叙述一定比我们的想象要真切和传神。

作为摄影者,理所当然承担着发现和创造两方面的责任。通过镜头,鲍永清发现了祁连山的单纯之美、静寂之美、冷酷之美,发现了祁连山处子般的惊诧和警觉(《好奇》),发现了自然创世初的随意和洒脱(《练习》),发现了新鲜的生灵与古老的山川相遇时一个又一个令人震惊的瞬间(《狭路相逢》),发现了云杉蛮石与生灵世界两重境界相互映衬的勃勃生机(《雪山之王》)。他通过直觉与训练有素的技艺,重新组装了祁连山。他获取了分散在缓慢的自然链条上的生命信息并以艺术逻辑进行裁剪,来自地老天荒之间的一缕缕生命亮色,随着数码递增,不断聚合,不断积累,最后形成一个层次丰富、结构紧凑的世界,并被整体定格。“生命不是关于一些意味深长的细节,被一道闪光照亮,永远地凝固。照片却是。”能够印证一种观念的艺术实践一定具有创造性。

“如今,摄影师正在追逐真野兽,它们到处被围困,已稀少得没的杀了。枪支在这场认真的喜剧也即生态游猎中,已蜕变成相机,因为大自然已不再是往昔的大自然——人类不再需要防御它。”激愤的作家再次强调,“相机的每次使用,都包含一种侵略性。……从一开始,摄影就意味着捕捉数目尽可能多的拍摄对象”。一位意大利人说:“整天拿超长镜头拍摄动物的摄影师,当然要有杀手风范。”摄影界还有一句著名的话:“摄影就是狩猎,快门就是扳机。”意思都差不多,无非是想说清摄影与狩猎之间的相似性。如果我们将这些描述用在鮑永清身上时,不再贴切。在这样的语境中,忽略了一个射击手与鲍永清在精神层面的区别,漠视了作为一个真正的摄影者,鲍永清对自然的敬畏和对生灵的眷恋。手持猎枪的人只为嗜血和利益所驱动,手持摄影机的人应当为造物主的杰作和大自然的细节所感动(《玩耍的藏狐兄弟》)。“如今,大自然——驯服、濒危、垂死——需要人类来保护。当我们害怕,我们射杀。当我们怀旧,我们拍照。”所有作品证实,鲍永清业是一个怀旧的人,鲍永清的方式也是怀旧的方式。

“照片把过去变成可消费的物件,因而是一条捷径。”在承认照片的确是这样一条捷径的同时,我要说的是,摄影决不是一百个方向一千种选择一万条道路中的捷径。当时间成为回忆,摄影者所有喜悦和欢乐的“料子”中,混合着的一定是“守望”(是“狩猎”的替代词)历程上的狂风和暴雪。摄影者理所当然,应该是一个绝妙的当代人,透过他的眼睛,不仅将现在变成过去,也将现在变成一种观念——温和的、正派的、众生平等的、万物和谐的观念。而这种观念的背后,是一条美的道路,也是一条崎岖和呼吸困难的道路。曾经,鲍永清在祁连山为守望对象的命运而担忧,为瞬间呈现的意外之美而窒息(《对峙》),现在,我们因为他“幻想的云霞和信息的颗粒”而窒息。当然,我承认,他的作品也是可消费的物件,人们在消费他的“口味和良心”之后,通过“捷径”回家时,是否应该为自己生活状态的平坦、平顺、平庸而略感遗憾?

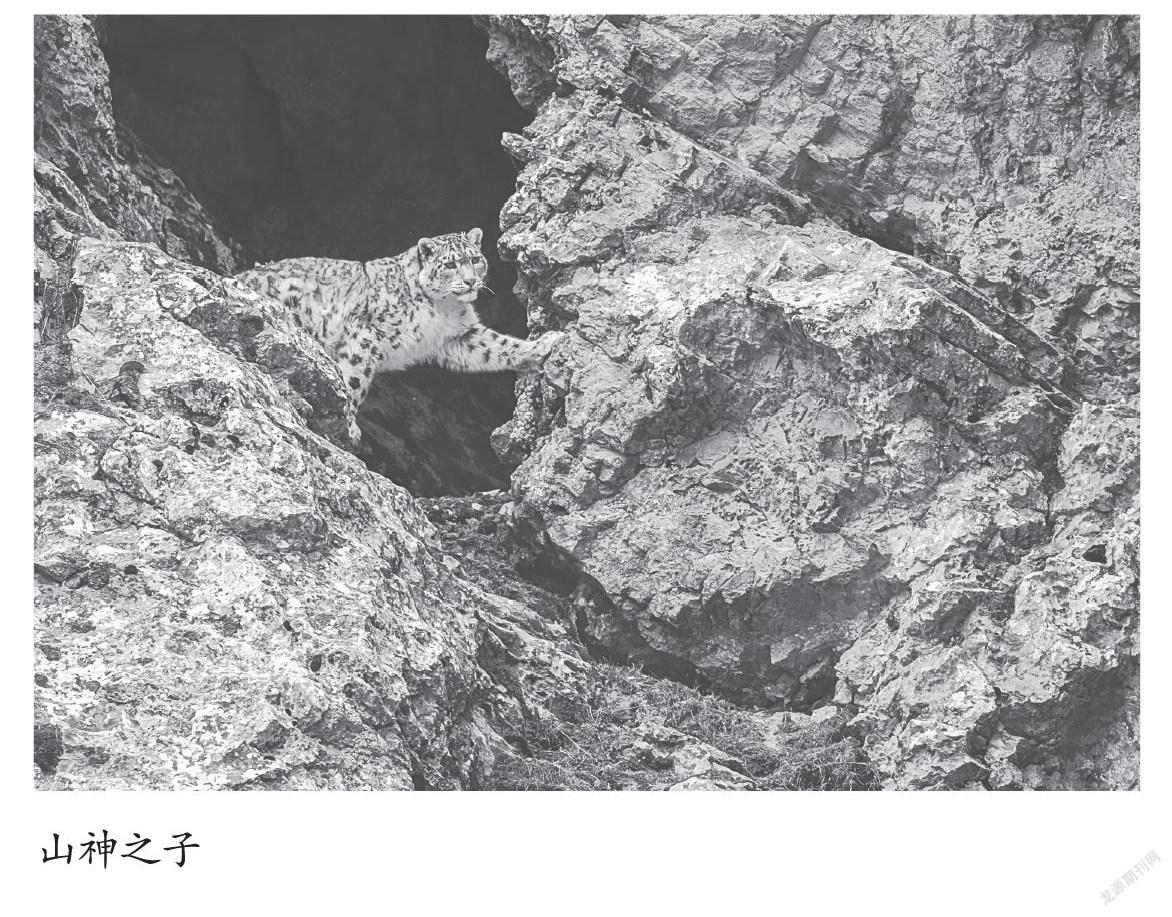

我们的目光曾掠过美的事物,我们的心灵曾被美的事物打动,我们没有把它拍摄下来,我们有这样那样的理由和局限。和鲍永清的一位朋友有过短暂的交谈,他数次感叹,当与那些精灵般的生物在深奥的峡谷里劈面相逢时(《山神之子》),当那些梦境般的身影在险峻奇崛的高地上绝尘而去时(《巡视家园》),当飞翔的心灵展开轻盈的扇面掠过水草消失在永远的天际时(《大鵟捕食》),当所有的人在这突如其来的美袭击之下处于惊诧和晕厥的时候,鲍永清已完成了他的“猎美”,并在这种情境之中不可自拔。决定摄影者水准的诸因素中,知觉、智慧和情感是首要因素,也就是敏锐的观察力,就是摄影者整个身心与拍摄对象之间瞬间形成的交流融合。有人不断提示那些常年奔波在路途中被器材控制着的猎奇者们,如果没有敏锐的观察力,就无法获得题材的真谛,并通过照片加以表现,单靠拍摄地点的奇特是无济于事的。当我们强调了观察力对于摄影者的意义后,想知道鲍永清的观察力从何而来呢?想知道他的简捷、他的洞见、他的预感的源头在哪里?我们必须要回到他的过去,回到他在天峻故乡度过的那些时光中,回到他的经历和在经历中培育的观念中来。这种推测和讨论早已过时,但永久有效。

摄影者只有走得最远,才能到达动物王国的腹地,“不仅证明了存在的事物,而且证明了他眼中所见到的事物,不仅仅是对世界的记录,而且对世界进行了评价”,我们借助摄影者的眼睛,才能看见那些动物的回眸一瞥(《暖冬》)。它们眼中瞬间的流露难道不是对我们人类最直接的证实和评判吗(《艾虎》)?摄影者只有走得最高,才能到达雪线,寻找到适合拍摄的对象,并将心灵的经验转化为一个影像和一种纪念。在他们那里,旅行一定不再是“累积照片的一种战略”,而是核实一种经验、拒绝另一种经验的仪式;摄影师只有走得最深,才能与被摄对象处于同一景深,聚焦时,调实的首先应当是自己的情感。

摄影者需要的是自信、果断、沉着、耐心——几乎是一个男人最重要的禀赋。他们从不在两支镜头之间犹豫,“同时利用艺术的威望和现实的魔术”,将时间和空间“切得整整齐齐”,形成另一种秩序,在艺术的河床和现实的坡度上自由流淌。他们的方式不是将“世界变成一系列不相干、独立的粒子”,而是将那片土地上的生灵集合在一起,通过镜像(“无穷地诱人、强烈地简化的对待世界的方式”),赋予那些奔跑着、飞翔着的时刻某种神秘的特质(《生死对决》)。鲍永清照片中的时刻早已消逝,照片中的生灵早已转移、解散、改变方向,“继续他们各自独立的命运的历程”,可我们至今还在缅怀、“推论、猜测和幻想”。

鲍永清的方式中,交通工具和摄影器材的优势显而易见,但摄影作品的价值和美主要是“由技巧和品位带来的”,在一个成熟的摄影家那里,几乎没有器材和工具什么事。我们在鲍永清的作品中,首先看到的是他的胆识和心性,和由这种胆识与心性带来的优雅与单纯。他的作品当然还不完美,因为它尚未打破“大自然与美的静态平衡”。 但我们通过他的方式,获得了一种现实,一种几乎不可能拥有的时间和空间,以及他们中间曾经活着的美。

马海轶 系中国作协会员,青海省作家协会副主席,青海省文艺评论家协会副主席。出版有诗歌、散文、评论专著《秘密的季节》《夏天反对斑鸠鸟》《公交站遇见豹子》《西北偏北的海拔》《旁观》等。曾先后获青海省中青年“德艺双馨”文艺工作者、全省精神文明建设先进工作者称号。