近海地铁突水突泥分析及处置技术研究*

2022-02-21肖先

肖 先

(中铁二十局集团第四工程有限公司,山东 青岛 266061)

0 引言

山岭隧道埋深大、长度长,地质构造复杂,隧道在施工中穿过溶腔、暗河,造成溶腔、暗河内大量积水和泥打破原有高压平衡,大量水及泥瞬间涌入隧道,形成突水突泥。隧道突水突泥在喀斯特山岭隧道施工中容易出现,目前对山岭隧道突水突泥现象研究较多,各种致灾原因分析较为透彻。城市地铁由于埋深较浅,勘测较细,地质分析及风险等级划分更接近实际,在施工中又利用监控量测数据及超前地质预报,大量施工风险被提前发现并得到有效处置。近几年地铁施工出现地表塌陷较多,特别是富水砂层引起的坍塌占主要部分。城市地铁在暗挖过程中出现大量突水突泥现象十分罕见,并没有引起设计、施工重视,对在城市浅埋地段的隧道开挖突水突泥致灾研究较少。

本文以地铁突水突泥为背景,从隧道地质结构构成、岩性、周边环境、地下水、海水、爆破方面全面分析造成浅埋地铁隧道突水突泥的原因,并针对突水突泥提出安全有效的技术方案,为同类工程提供指导。

1 工程概况

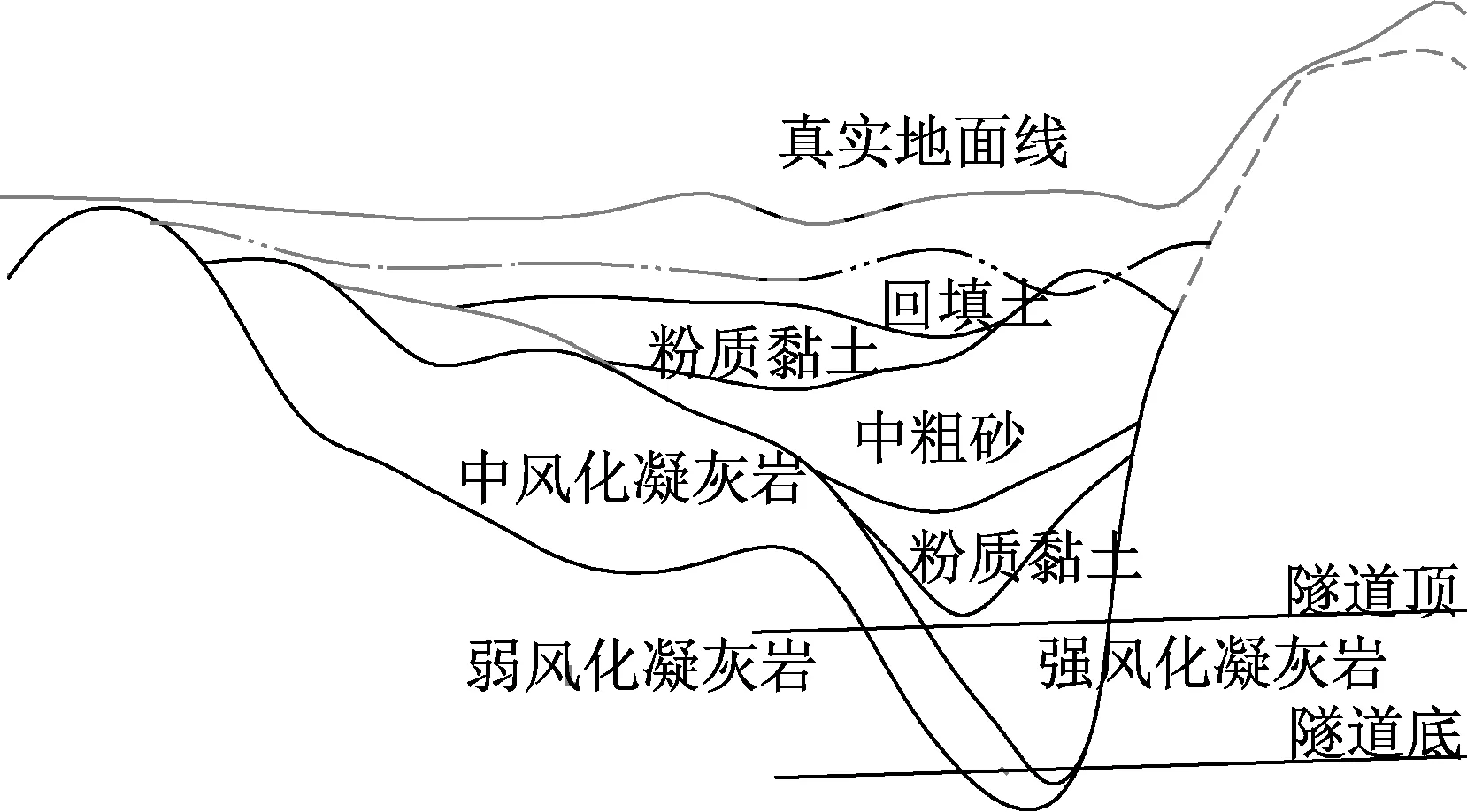

隧道开挖面三面环山,濒临黄海,属于坡前沟断裂带,隧道围岩位于火山喷出岩区,软硬岩体交界面十分不规则。该区域地表位于车行和绿化带交接处,地表有树木、路灯杆、管线等附着物。管线有通信管线,污水DN300 HDPE管,雨水DN1 000混凝土管,管线埋深约0.5~2m。开挖掌子面地层为强风化凝灰岩,拱顶埋深19.8m,自上而下分别为:6.4m厚素填土,0.8m厚粉质黏土,7.1m厚中粗砂层,4.9m厚粉质黏土,0.6m厚强风化凝灰岩。突水突泥段地质构造如图1所示。地下水类型主要为第四系潜水和基岩裂隙水,其中第四系潜水向下补给基岩裂隙水。整个地质构造呈V形分布,围岩设计等级为V级。该段采用钻爆法施工,采用上下台阶法开挖,初期支护在拱部120°范围内设19根3.5m单排超前小导管,间距0.4m,搭接1.5m,倾角15°,边墙设长度为3.0m中空注浆系统锚杆,1.0m×1.0m梅花形布置;格栅钢架间距0.5m,C25喷射混凝土厚300mm,挂200mm×200mm双层钢筋网片。

图1 突水突泥地段地质构造示意

2 突水突泥现状

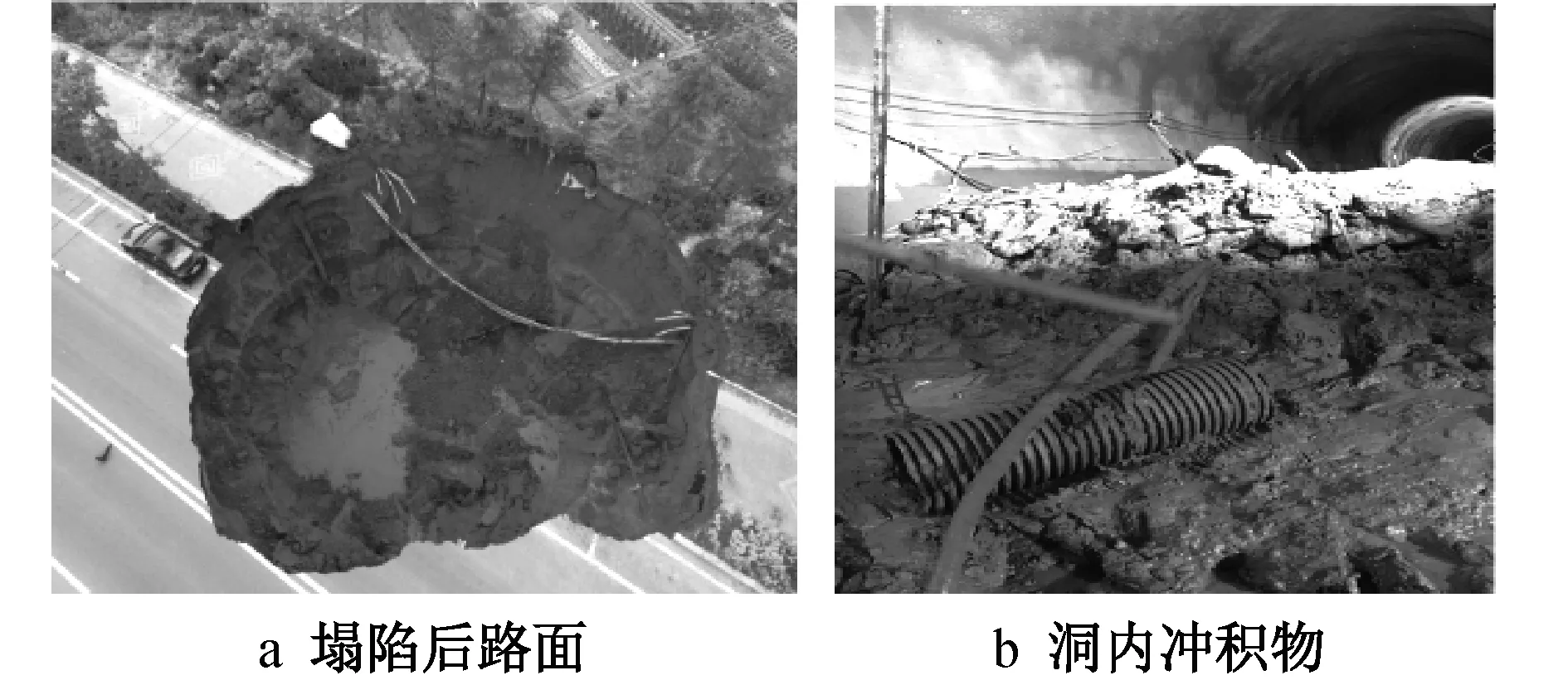

在开挖至强风化凝灰岩最下端位置,掌子面局部有渗水,安装好拱架并喷射混凝土完成后,发现掌子面局部出水、掉块,现场立即组织支护加固和掌子面挂网喷射混凝土封闭。加固完成10min后,掌子面突然出现大面积突水突泥,瞬间冲垮刚封闭的掌子面,地表电杆、雨水管、树木等地面地下附着物涌入洞室,塌陷后地表及洞内现状如图2所示。随后塌坑周围饱和水夹带杂填土、中粗砂、粉质黏土将孔瞬间扩大,突出大量泥砂冲入洞内,将前方进入洞内的泥砂、水管、电杆、树木及洞内机械设备等冲入横通道交叉口附近,至停止扩散,现场实测塌陷区域长 30.6m,宽 25.5m,突水突泥量达7 000m3。

图2 隧道塌陷后现状

3 突水突泥致灾原因分析

3.1 施工监控量测及地质预报分析

3.1.1地表沉降分析

根据地表沉降速率预警值不超过±3mm/d,累积预警值(-30~10mm)要求,对突水突泥前7d掌子面前方地表沉降监控量测数据进行统计分析,地表沉降如图3所示。从图3可见,5,6号点在第4天地表沉降速率>3mm/d,其他监控量测数据显示每天沉降量、累积沉降量均在正常变化范围内,监控过程中出现地表沉降速率超标现象,证明地下水的流失对地表沉降有一定的影响,随着地下水流失被注浆封堵以及地下水补充平衡后,地表沉降趋于稳定。稳定后隧道爆破开挖对地表沉降影响较小。

图3 掌子面前方地表累积沉降监测结果

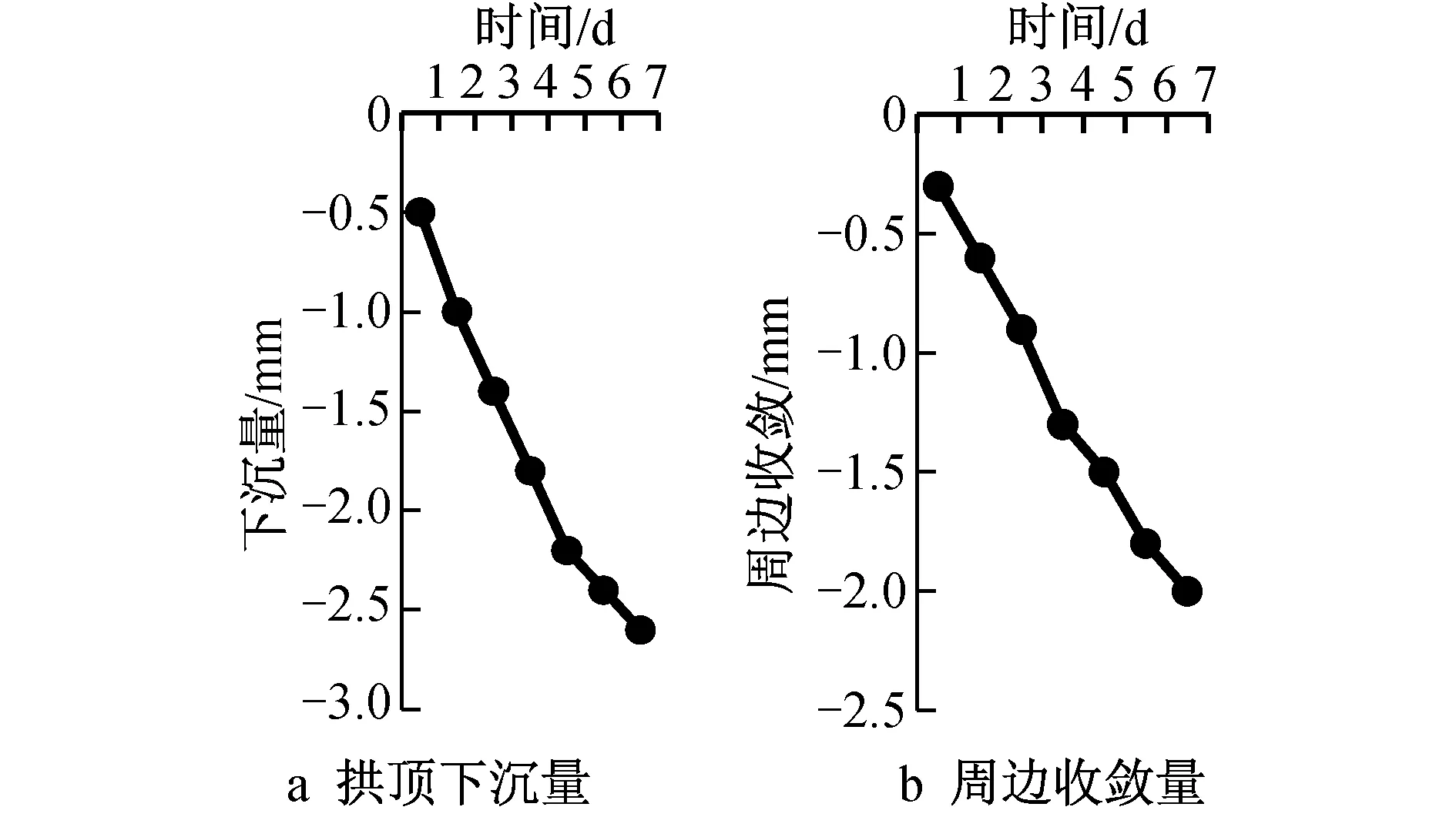

3.1.2拱顶下沉及周边收敛分析

掌子面后方拱顶沉降和周边收敛监测结果如图4所示。由图4可见,单日最大拱顶沉降值0.5mm,累计26mm;单日隧道周边收敛最大值0.3mm,累计最大2mm。经过数据分析,周边收敛速度<0.15mm/d,拱顶沉降<0.1mm/d,说明周边收敛和拱顶下沉已趋于平稳,分析表明已开挖段的支护效果明显,围岩自稳能力较强,开挖后的隧道处于安全状态。

图4 拱顶沉降及隧道周边收敛监测结果

3.1.3超前地质预报分析

超前地质预报采用地质雷达法结合加长炮眼进行,加长炮眼长度5m,分别布置在拱顶及两侧拱腰位置,均向隧道轮廓线外侧施工;地质雷达沿隧道掌子面布置一条测线,探测纵向距离为30m,横向距离5m。加长炮孔在施工过程中未发现异常,地质雷达预报结论为掌子面前方0~30m范围内雷达呈低能反射,无明显的反射界面。推测该段围岩岩体特征无大的变化,基本维持与掌子面类似的特征,预报地质与设计地质基本吻合。

3.2 地质构造影响分析

隧道穿过地层为上软下硬交界处,强风化凝灰岩在此形成“漏斗”,“漏斗”底层为强风化凝灰岩,两侧应力向中间集中,尤其在“漏斗”底部更加明显。而漏斗内部则以粉质黏土、中粗砂填充,填充物分层明显。从开挖掌子面分析,掌子面处存在3组节理或构造的不合理组合:一组斜倾向掌子面后方,倾角30°,延伸较短的节理;一组与洞轴线大角度相交,延伸较长;一条与洞轴线斜交的陡倾断层破碎带。节理之间互相切割导致岩石非常破碎,所以在上层巨大的围岩压力下,不断产生蠕滑损伤,最终导致掌子面突然失稳、上层漏斗内饱和泥水突进隧道,形成突水突泥。

3.3 爆破影响

隧道上导洞掌子面左侧围岩为强风化~中风化凝灰岩,右侧大部分为全风化凝灰岩,左侧需要采用钻爆法开挖,而爆破振动和应力波不可避免要向右侧存在的软弱结构面的软弱围岩进行传播,导致既有微裂缝加大和围岩更加松散,使软弱结构面更加有利于形成地下水突涌的通道。

根据GB 6722—2014《爆破安全规程》萨道夫斯基公式计算爆破振动速度:

(1)

式中:v为安全允许的质点爆破振动速度(m/s);K为场地系数;α为振动衰减系数;Q为单段最大装药量(kg);R为测点与爆破位置距离(m)。

可以计算凝灰岩地质在爆破情况下的损伤范围[7-9]。

根据静沙区间地质勘察报告,Ⅴ级凝灰岩密度ρr=2 600kg/m3,纵波速度Cp=3 210m/s,根据监测数据回归分析得出爆破振动衰减指数α=β=1.9。炮孔直径为0.042m,长度为2.1m;药卷直径0.032m,周边孔眼装药长度0.2~0.3m。2号岩石乳化炸药密度ρ0=1 000kg/m3,爆轰速度D=3 200m/s。

炸药的爆轰压:

(2)

式中:ρ0为炸药密度(kg/m3);D为炸药爆轰速度(m/s)。

以周边孔眼为例进行计算得:

可进一步计算周边眼孔壁平均压力:

P0=103.5MPa

周边孔眼壁上质点峰值振速:

式中:ρr为岩体密度(kg/m3);Cp为岩体纵波速度(m/s)。

根据爆破损伤质点峰值振动速度经验值,完整岩石不会致裂,从而取临界振速v=25cm/s,计算周边孔眼爆破损伤范围:

理论计算得出的周边孔眼爆破损伤范围偏于安全。

3.4 水的影响分析

3.4.1海水潮汐影响分析

事故掌子面高程-15.000m,位于海平面以下,隧道附近有一条流向大海的河流,涨潮时河水上涨,阻止地下水向河流排放,抬升的河水对周边地层进一步浸湿。事后对突水突泥段地下水进行了化验,其氯含量高出其他地方地下水15倍,证明了海水对围岩及地下水的影响。潮汐使岩体随时间不断劣化损伤和流变,无形中增加了灾害发生的概率,但不是主要因素。

3.4.2地下水诱发因素分析

地下水的存在及其活动状态会对地下洞室围岩中的应力状态和岩体的强度产生影响。在干燥条件下,即使隧道工程通过含软弱或破碎带的岩层,围岩也仍然能保持较好的稳定性,地下水对围岩稳定性的危害微弱。然而,当围岩含水量较多或者透水性较好时,隧道围岩表现为渗水或者潮湿现象,此时地下水对围岩稳定性的影响就比较显著,这种作用主要表现为静水压力作用、动水压力作用、软化作用和溶解作用、溶蚀作用及润滑作用等。同时,由于静水压力作用会使岩体的结构面张开,减少了岩块之间的摩擦力,大大增加了围岩塌落的几率。而在动水压力的作用下,岩块会发生沿着水流方向的位移,并且存在于裂隙中的矿物颗粒也会因流水的冲刷而流失,很大程度上降低了围岩的强度。

在地下水的溶解和软化作用下,岩体的强度也会降低。由于事故发生位置从地质构造而言为“漏斗状”形态,地下水位0.5~3m,漏斗周边为中风化和弱风化凝灰岩形成封闭状态。雨水和村民灌溉用水均进入“漏斗”内,同时隧道平面位置为三面环山,地层裂隙水也汇积进入,中粗砂层渗透性极好,可以推测突水突泥前中粗砂处于饱水状态。中粗砂下层的粉质黏土长期被水浸泡,已处于软化状态,强度较低,自承能力很差。凝灰岩在无水状态下,强度较高,自承能力较强,但凝灰岩的主要成分为高岭土,高岭土为亲水矿物,遇水饱和后强度极低。由于隧道顶部强风化凝灰岩厚度为0.6m,在爆破振动作用下,形成细小裂隙,强度进一步降低,当隧道掌子面不能承受上部“漏斗”内饱水围岩自重后,造成掌子面开裂、掉块,最终形成突水突泥。

4 处置技术

隧道突水突泥造成地面塌陷,在施工处理时采取治塌先治水的原则,首先对塌陷坑进行回填,防止渗水造成塌陷范围继续扩大,再对塌陷周围采取堵水加固,防止周边地下水向隧道渗流,最后对洞内围岩进行加固处理,确保不发生次生事故,不留隐患[10-12]。

4.1 地表处置综合技术

洞内突水突泥后,地表塌腔不断扩大,周围砂层含水,雨水、污水管积水不断向洞内补充,为了防止灾害进一步扩大,在切断雨水管、污水管水流补充的同时,对塌腔和地表进行技术处理。

4.1.1塌腔回填处置

采用3台混凝土输送泵车向洞内浇筑混凝土,为加快浇筑速度,同时降低混凝土水化热,减轻塌腔内加固物体的质量,在浇筑混凝土的同时向腔内抛填建筑砂砖及少量钢架。混凝土浇筑至距地面1.5m的雨、污水管底部时停止浇筑。在混凝土终凝后安装雨、污水管,回填中粗砂,恢复路面。

4.1.2地表钢花管+袖阀管+水泥搅拌桩加固

地表加固范围及深度由设计根据地质勘察资料确定。

1)采用2排直径30cm、间距1.5m钢花管对已开挖隧道掌子面前方及左右两侧注浆防护,阻止地下水进入洞内,防止洞内发生次生灾害,钢花管钻孔深度为超过隧道底部1m,由于该范围内无管线及其他建筑物,注浆压力保持2MPa,通过充分注浆,对隧道周边形成保护层,防止地下水进入。

2)采用φ50mm袖阀管注浆,间距1.5m,注浆范围为钢花管外围区域。在初期支护已形成段,注浆压力控制在2MPa;对未开挖段,由于地下管线较多,注浆压力控制在0.5MPa以内,注浆采用水泥-水玻璃浆液。

由于地下管线较多,为减小地表隆起破坏管线,注浆压力设置较小,浆液在地下水流影响下不能有效对孔间距进行填充,对已注浆地段进行钻芯取样,发现袖阀管注浆效果不明显。为了确保加固效果,经过方案对比,确定采用水泥搅拌桩进行加固处理,采用φ600mm@1 000mm水泥搅拌桩。

4.2 洞内处置技术

4.2.1洞内淤泥固结

突入洞内的水和泥通过横通道内泥浆泵进行抽排,剩余淤积土逐渐沉淀于洞内。由于淤积土具有很强的流塑性,施工安全风险较高,为防止开挖过程中前方淤积土涌入后方,施工时采用分段固结、分段开挖的方式进行,每30m高压注入水泥浆固结一段,固结长度为5m。由于淤积土含水量大,承载力较小,不能确保人员及设备在上方施工,为确保施工人员通行安全,采用3个废旧轮胎,其上铺设竹胶板联结成整体,逐步向前铺设。注浆完成一段,开挖一段。

4.2.2管棚支护

在地表注浆、洞内清理完成后,采用φ108mm管棚进行超前支护,管棚长42m,间距35cm,每环布置29根,按2环布置,搭接长度5m,外插角3°。在原有隧道内增加管棚施工,需对原初期支护结构进行拆除并扩建管棚工作室,初期支护扩除范围为距掌子面8m范围以内,加宽宽度为1m。初期支护拆除的方向为掌子面远端向掌子面方向,每次拆除1榀,拆除后采取浅孔爆破加宽围岩,初喷混凝土,施工3m长径向锚杆对围岩进行加固,安装I25型钢拱架,依次换拱至掌子面。采用管棚钻机钻孔,按设计要求安装φ108mm管棚并注浆。

5 结语

此次突水突泥的发生是由于漏斗形地质条件下雨水汇积形成外压水,不良地质的富水深厚中粗砂层、3组以上节理或构造的不利组合,凝灰岩和爆破振动等多重不利因素叠加导致的。突水突泥的地质构造及水文地质条件复杂,突水突泥规模大、突发性强,具有不可预见性。后期经过地表注浆,洞内注浆加固,采用管棚伸入前方弱风化凝灰岩,确保了隧道施工安全通过突水突泥段。