茅洲河全流域水环境综合治理方案及创新

2022-02-21路文典

路文典 刘 鹄

(中电建生态环境集团有限公司,广东 深圳 518101)

1 茅洲河概述

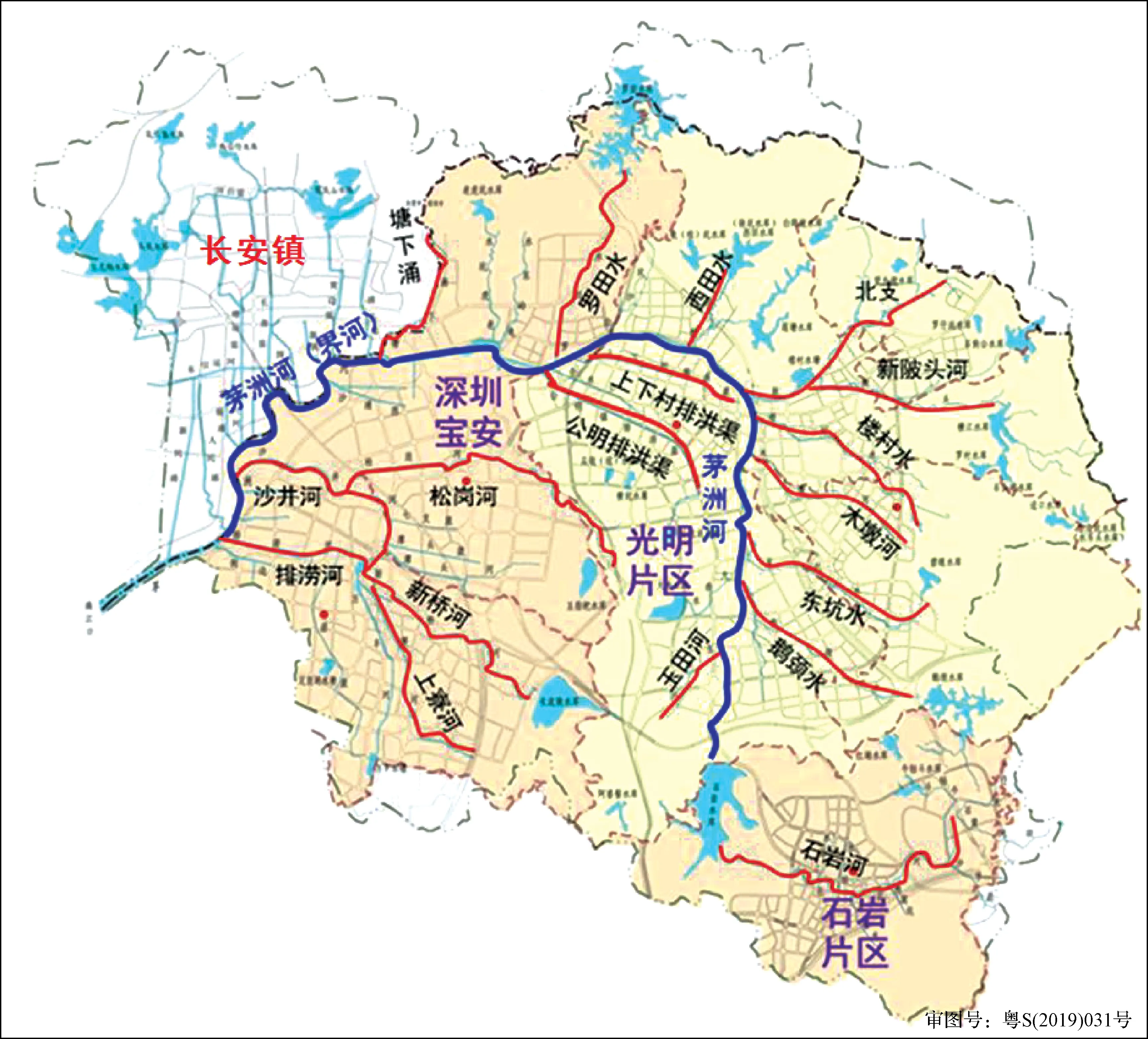

茅洲河是深圳市第一大河,干流全长31.29km,流经深圳光明、宝安,东莞长安三地,宝安区内干流河长16.49km,共有支流19条,流域面积157km2;光明区内干流河长14.8km,共有支流13条,流域面积154km2;长安镇内干流是东莞与深圳的界河,长11.68km,共有支流9条,流域面积77km2。茅洲河为雨源性河流,干流平均年径流量33632.4万m3。茅洲河流域水系见图1。

图1 茅洲河流域水系

历史上的茅洲河是深圳的“母亲河”,是沿岸居民的饮用水源。20世纪90年代开始,茅洲河流域内工业化、城镇化进程加快,工业、生活、第三产业污染急剧增加,而流域内污水处理及配套排水设施建设严重滞后,大量生活、工业污水及面源污染物直排进入茅洲河干支流,国考断面氨氮、总磷浓度分别高于地表水Ⅴ类水标准值14倍、11倍,茅洲河全线成了 “墨汁河”“臭河”,成为珠三角污染最严重的河流,茅洲河治理迫在眉睫。2016年初,茅洲河中、上、下游段开展水环境综合整治,通过全流域系统治理及技术创新,茅洲河国考断面水质按期实现了考核目标。本文以技术视角,对茅洲河综合治理方案及技术创新进行阐述,以期为类似河湖治理提供借鉴。

2 茅洲河污染成因分析

经对茅洲河全流域调查、分析,主要污染成因包含五个方面:

a.流域人口、企业密度大,污染负荷高。根据2015年底统计数据,仅茅洲河中游段流域内总人口就达417万;仅深圳侧就有污染源企业约3.87万家,且以五金、印刷包装制品、塑料、电镀、线路板等高污染中小企业居多。

b.排水设施不健全,污水直排量大。由于截污管网建设严重不足,深圳、东莞侧分别约有31.4万m3/d、15万m3/d污水直排进入茅洲河[1]。

c.河流的水动力不足,自净能力弱。茅洲河为雨源性河流,枯水期上游无足够水源补充,水动力不足。

d.底泥量大、污染严重。

e.流域感潮河段长,交叉污染重。作为珠江口河流,下游段13km为感潮河段,流至下游的污水常被潮水顶托回河道,反复交叉污染。

3 治理技术路线分析

茅洲河治理目标:2020年,国控断面水质达到地表水Ⅴ类水标准,远期为Ⅳ类。按照“流域统筹,系统治理”原则和“五位一体”治理理念,结合茅洲河治理目标及其污染成因,对茅洲河水环境综合治理技术路线进行分析,见图2。

图2 茅洲河治理技术路线分析

4 治理方案及工程措施

依据治理技术路线分析,拟定了“外源截污、内源清淤、水质净化、补水活水、生态恢复”及“水资源、水环境、水安全、水生态、水管理”五位一体统筹兼顾的总体治理方案。项目采用河道整治工程、雨污管网工程、内涝整治工程、活水补水工程、生态修复工程、景观提升工程六大类工程措施,共包含74个子项工程,其中宝安片区46个、光明片区24个、东莞长安片区4个。

4.1 河道整治工程

河道整治工程包括防洪工程、沿河截污工程、河道清理及底泥处置工程。河道现状普遍存在硬质岸坡或直立挡墙、建筑物侵占河道、防洪道路不通畅等问题,60%的河道达不到防洪标准。按照干流防洪标准100年一遇,支流20~50年一遇,对不达标河段进行岸线整治,整治总长度81.95km。采用钻桩挂板护岸、生态砌块挡墙、石笼缓坡式护坡、直斜复合式堤防、重力式挡墙等形式堤岸,结合生态景观河岸建设,将河道建成集“安全、生态、景观”于一体的城市型河道。

沿河在堤岸内铺设截污干管,拦截沿河排污口污水,消除污水直排入河。

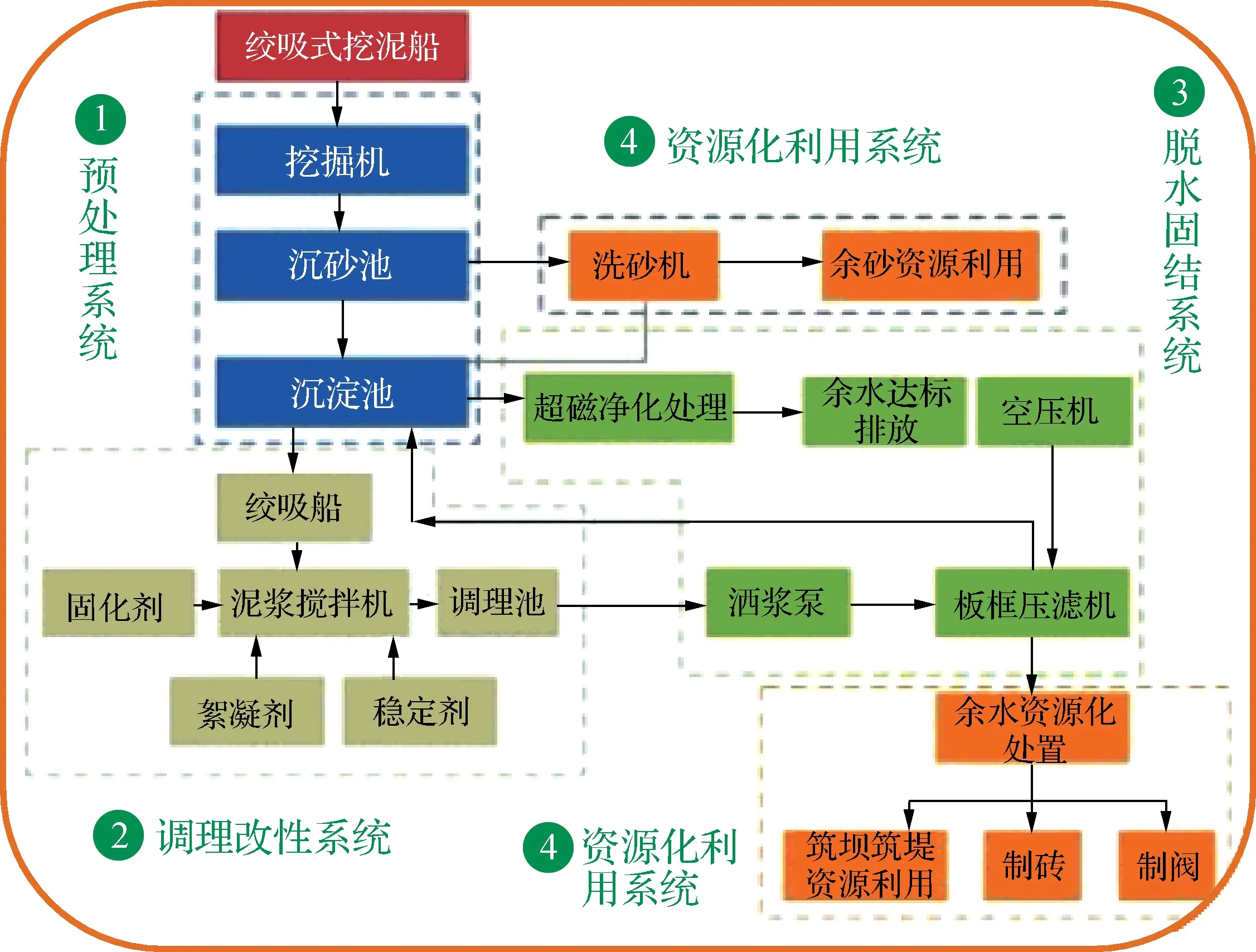

茅洲河全流域底泥总量约448.9万m3,占据过流断面,降低了防洪标准;有机质、氨氮营养盐含量高,底泥重金属污染严重。有机质高达39526.65mg/kg;氮营养盐平均值为3424.50mg/kg;磷营养盐最高达9203.73mg/kg;底泥含有多种重金属,其中Cu含量最大值达7352mg/kg,Zn含量最大值达2558mg/kg。底泥污染物不断释放进入上覆水体中,担当了污染“源”的角色,对水质污染指标贡献率大,生态风险高。为此对底泥采用绞吸式挖泥船进行环保清淤,并建设四个底泥厂对底泥进行减量化、稳定化、无害化、资源化处理,其中宝安片区两个(1号、3号),长安(2号)、光明片区(4号)各一个,1号、3号底泥厂合并建设,处理量为212.4万m3;2号底泥厂处理量为186.1万m3;4号底泥厂处理量为50.4万m3。底泥处理工艺均为泥沙分离系统+固液分离系统+板框压滤机脱水。

4.2 雨污管网工程

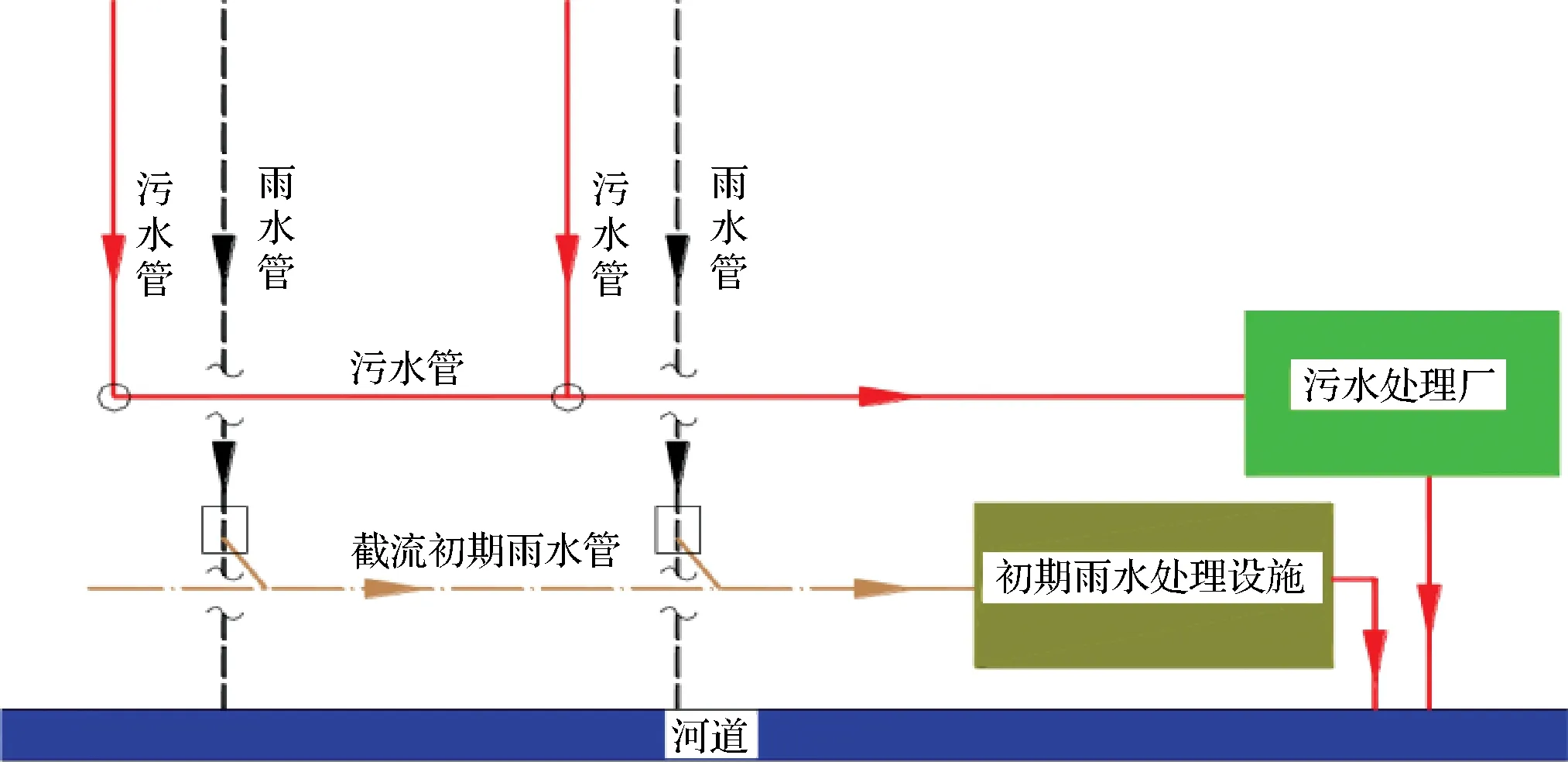

茅洲河流域排水体制大部分为合流制,主要存在的问题是:现状污水管道接入雨污合流管段、雨水暗渠;现状污水管道断头,未接入污水管道;现状污水管道倒坡;现状管渠渗漏、破损等。在本次治理中,一是将合流制改成分流制,二是对现状管网进行接驳完善,建成“用户—支管—次干管—主干管—污水厂”完整的污水收集体系,通过雨污分流实现旱季污水收集率达到90%以上。其中,22个片区(老旧片区,还未完成雨污分流)雨污分流管网工程是治污的根本性措施,工程内容包括污水支管网建设、雨水系统改造、分流制区域建筑立管改造。铺设干支管网1249.27km(不含立管)。雨污管网工程主要是实现污水、雨水、初雨水“三水”分离,见图3。

图3 雨污管网“三水”分离示意图

4.3 内涝整治工程

现有排涝系统排水管网能力不足,排涝泵站规模不够,局部涝片不封闭。内涝整治按照新的排涝标准,即20年一遇24h降雨所产生的洪水24h排干不成灾进行设计。涝片采取“高水高排、低水抽排”的原则,即具备自排条件的区域通过自排方式排水,不具备自排条件的区域通过抽排方式排水。通过新建排水管涵、渠道雨水收集系统的方式,通过闸、涵封闭涝片,将抽排区域与自排区域分离,并新建相应规模的泵站实现涝水抽排。新建排涝泵站12座,排涝总规模206.85m3/s。

4.4 活水补水工程

茅洲河流域干支流为雨源性河流,枯水期上游无足够水源补充,水动力缺乏、自净能力不足。根据水动力模拟,需在不同支流设置17个补水点,水源为污水处理厂再生水,水质标准为地表水Ⅴ类水。新建补水泵站6座,补水总规模为122万m3/d,同时新建补水干支管98.2km。

4.5 生态修复工程

生态修复主要利用动植物的自我净化能力,分解河道的工业污染物,为生物营造一个良性的栖息地,创造一个自然、具有自我净化能力的生态河道。生态修复工程包括生态绿化、防护林、挺水植物群落、浮叶植物群落、沉水植物群落、底栖动物群落、鱼类群落的构建。

新建燕罗、鹅颈水等湿地公园6座,以生态净化为首要任务,融合景观休闲设施,打造生态场所,展示通过人工修复重建生态结构的能力。其中,燕罗湿地用于茅洲河截污箱涵内污水的应急处理,采用“预处理(生态氧化池+高效沉淀池)+垂直流潜流湿地+表流湿地”工艺,是兼具水质净化提升、生态修复保护、景观休闲游憩、生态科普宣教等综合功能的人工湿地,占地面积 5.50hm2,污水处理最大设计规模1.80万m3/d,进水水质为一级B,出水水质达到地表水Ⅳ类标准,污染物去除率高、占地少,并且表流湿地为生态景观打造了充足的空间,成为市民休闲娱乐的场所。

4.6 景观提升工程

根据河道的各自情况设置绿道,形成串联水系、城市、文化景点、河道风貌的休闲游憩的慢行系统网, 重塑茅洲河沿线景观风貌形象。包括岸线景观设计、绿化设计、交通游览设计、节点设计等内容,沿河两岸设置生态植被缓冲带、雨水花园、下凹式绿地等LID生态设施,响应海绵城市建设,并放置景石、雕塑小品和文化地雕提升河堤整体景观意向,构成收集沿线雨水的绿色海绵网络,减轻河道初期雨水污染,助力水质提升。

5 茅洲河治理成效

河道整治工程共完成41条干支流河道整治84.3km、暗涵34km,消除截污总口57个,整治入河排口2219个;雨污管网工程共完成22个片区雨污分流管网1338km,改造老旧管网30.28km,完成小区正本清源改造1952个,整治排口5512个,新增污水收集能力55万m3/d;内涝整治工程新建排涝泵站12座,规模合计206.85m3/s。新建补水泵站6座,补水规模122m3/d,铺设补水管道109.4km;清除污染底泥452.8万m3;建设湿地公园6座;消除黑臭水体45个。

2019年11月5日,茅洲河共和村断面水质监测结果:氨氮平均值1.76mg/L、总磷平均值0.26mg/L、溶解氧平均值538mg/L,水质提前1年2个月达到省、市下达的地表水Ⅴ类标准的目标。与治理前相比,氨氮下降了91.94%、总磷下降了91.22%、综合污染指数下降了82.83%,是1992年以来的最好水平。2020年1—10月,茅洲河国省考断面水质持续改善,氨氮及总磷平均指标均已达到地表水Ⅳ类水标准,其中:国考共和村断面1—10月的氨氮、总磷平均浓度分别为1.26mg/L、0.25mg/L,两项的平均指标已达到地表水Ⅳ类水标准[2]。

6 茅洲河治理技术创新

茅洲河全流域综合整治工程总投资164.45亿元,具有线路长、区域广、规模大、涉及群体多、管线迁改难、征地拆迁难、协同共治难、综合技术复杂等特点。工程治理中通过技术创新,按期完成了工程建设任务,并提前实现了水质考核目标。

6.1 治理技术路线创新

茅洲河治理技术路线确定的原则:ⓐ流域统筹、系统治理,厂、网、源、河一体化;ⓑ分阶段分步走、精准施策;ⓒ因地制宜、近远结合,治理生态化、资源化,运维智慧化。

根据上述原则,确定了“双核驱动、多联协同”的技术路线,以“底泥、管网”治理为内源、外源核心驱动,以“三全”“八策”为具体技术措施。茅洲河治理技术路线见图4。

图4 茅洲河治理技术路线

事实证明,对于重污染河流而言,上述技术路线是成功的。雨污分流,提高污水收集率和处理率是治污的关键,其次是内源污染的消除,活水补水是河流增强自净能力的根本措施。

6.2 水环境治理云平台智能管控技术

茅洲河水环境综合整治施工高峰期工作面达1200多个,投入2万余人,投入各类机械设备近7000台套,质量、安全、进度管控难度大、要求高。针对茅洲河项目群施工特点,专门研发了水环境治理管控云平台,该平台运用云与物联网、BIM+GIS等互联网技术,可以对全流域工程进展实施全天候的多维管理,辅以河务通APP、水质在线检测技术、管材二维码追溯技术等,对工程质量、安全、进度、成本、信息等进行全方位实时管控,提高管理效率。

该技术已经取得河湖泊涌水环境治理水信息智慧监测系统、水环境治理管理信息云平台系统等13项软件著作权。

6.3 底泥处理处置技术

茅洲河底泥量巨大、污染严重,清出的淤泥含水量高,堆存二次污染风险高。为了达到减量化、稳定化、无害化、资源化的目的,一是对底泥处理工艺进行了创新,具体工艺流程见图5[3];二是在底泥处理过程中使用了多种新型固化剂,包括重金属螯合剂、SDC淤泥调理脱水机、HPS淤泥调质固化剂、分散剂、絮凝剂。

图5 底泥处理工艺流程

采用上述工艺,底泥干化后的泥饼含水率小于40%,余水排放达到地表水一级A标准。低含水率的泥饼为资源化利用提供了条件,利用底泥烧制陶粒,而后压制碧道彩色透水砖、多型彩色广场地砖并应用于工程中,实现了变废为宝,同时也避免了底泥堆放带来的二次污染风险。

6.4 新装备、仪器研发应用

为应对工程位于城市高密度建成区、狭窄空间作业多、工程质量要求高、工期紧等特点,引进了静音作业的静压植桩机、CCTV管道检测车、管道非开挖修复一体化装备、河道巡视无人机、无人水质检测船等仪器装备,并专门研发了暗涵清淤机器人用于暗涵的清淤。新装备、仪器的应用为保证工程建设进度、质量起到了重要作用。

7 结 语

茅洲河水环境综合整治工程建设规模大、治理难度高,需攻克污染成因成分复杂、污染程度罕见、区域人员企业密度大、跨界治理等一系列难题。以水质目标为导向,以“内源外源双核驱动,多联协同”为治理技术路线,采取雨污管网等六类工程,茅洲河国考断面提前实现了水质考核目标,取得了良好的经济效益和生态效益,同时也为国内类似城市高密度建成区水环境治理提供了借鉴。