温哥华唐人街公所建筑文化研究

——以全加陈颍川总堂为例

2022-02-21谭金花罗耀华姚惠怡

谭金花,罗耀华,姚惠怡

(五邑大学 土木建筑学院,广东 江门 529020)

一、研究背景:以建筑人类学的研究视角为切入点

19世纪末20世纪初,华人在北美建立了很多唐人街,更在唐人街建造了华人会馆、公所等公共建筑。北美唐人街独特的建筑风格与早期华人的生活习惯和信仰有着莫大的关系。在风格上类似于中国华南和东南亚地区的骑楼[1],功能上则是家乡祠堂功能的延伸[2],而事实上,这些公所建筑更多是排华状态下,没有家庭的华侨们互相抱团取暖、谋求自保的家——一个有着深刻的家乡文化烙印的唐人街社区空间。温哥华唐人街的会馆、公所建筑便是这种历史背景下形成的建筑,从选址、建筑风格到内部装饰,都可以看到华侨家乡文化的影子。

学界对于海外唐人街建筑的研究并不多。英属哥伦比亚大学斯蒂芬·弗兰斯·布鲁沃斯的硕士论文《中国建筑实践与温哥华唐人街的空间话语》[3]、香港学者梁以华的《私礼传加——19世纪到 20 世纪初加拿大华埠民间建筑》[4]、南京工业大学教授汪永平的《从洛杉矶中国城的变迁探讨我国传统建筑文化在海外的影响》[5],五邑大学刘昭君的硕士论文《温哥华唐人街会馆公所建筑保护研究》[6]等,对温哥华唐人街的会馆公所建筑均有所涉猎,但都比较关注建筑性及其物理空间,未能对会馆公所建筑空间的形成原因和文化背景进行分析,更未能与修建这些建筑的老华侨的家乡建筑文化进行对比,从文化和人类学角度去分析唐人街的会馆、公所建筑的人文背景。

建筑是人类文化的重要形式。建筑文化可以从三个层面即“形”(语言、形式)、“意”(意境、意义)、“理”(哲理、“境界”)去理解[7],多指人们从事建筑活动的物质基础和反映出的哲学、艺术、伦理等方面[8]。本研究从建筑文化的视角,以建筑人类学的研究方法对温哥华唐人街的陈颍川总堂的建筑空间、建筑装饰及其文化联系进行分析,再和华侨出洋前后的家乡祠堂风格和空间变迁进行对比,以说明建筑文化的变迁与人类空间迁移的密切关系,侧重对建筑外在的形态以及内在文化之间的联系进行研究。

二、温哥华唐人街全加陈颍川总堂的建筑文化分析

(一)唐人街公所建筑的形成

五邑地区早期华侨大量移居温哥华始于19世纪80年代,当时华侨从维多利亚搬迁到新发展起来的“咸水埠”——温哥华,逐渐形成以片打街(Pender Street)为中心的温哥华唐人街。当时排华严重,华侨多为来自中国南部四邑①、三邑②、中山县等广府地区的单身汉,来自同一姓氏、有着相同乡音的他们组成为一个小团体,租用小房间共同居住,互相扶持、抱团取暖——称为“房口”[9]。后来这些房口逐渐以相同地缘、血缘、亲情、语言为纽带而发展形成“会馆”、“公所”、“堂”③等形式的宗亲网络,为早期华工提供了必要的援助和社会保障服务,如敦睦乡谊、解决区内争端、反击排华等。筹建大楼时,多以中国传统“百子会”的思维融合西方股份制的方式进行筹款,聘请海外的建筑师按照公所的功能需求进行设计。如:在样式上参考广东骑楼的外观,在内部空间上参考家乡祠堂的功能等,当时唐人街缺乏有资质的注册华人建筑师,华商只能聘用当地建筑师。温哥华唐人街早期建筑均由外国人建筑师,按照当地的法规、生活习惯和气候特点等要求来进行设计。但在建造过程中,作为业主的华人有较大的话语权,他们把家乡的传统文化带到加拿大,影响了唐人街建筑的建设。因此,唐人街的建筑表现为既有中国传统建筑的影子,又与海外建筑文明兼容共生。

(二)全加陈颍川总堂大楼的建造

温哥华唐人街片打东街是20世纪初至30年代,华人社会经济、文化和政治活动的主要街道,该地区的建筑见证了在加拿大的华人人口的增长及其商业活动的变化,以及加籍华人地方政治的转变。本文的研究对象全加陈颍川总堂位于片打东街,是陈氏家族的公所建筑,是唐人街成熟期的建筑代表。“陈颍川”是陈姓的堂号,源于陈姓发源地河南颖川郡。

全加陈颍川总堂成立于1918年,其大楼于1925年开始动工。聘请欧裔建筑师麦肯锡(RA McKenzie)进行设计[10],陈氏族人负责建设。全加陈颍川总堂大楼(图1)有与广府地区建筑相似的骑楼式样,既有中式的装饰又有西式建筑风格特征。它楼高四层(建筑边长约36.6m、宽约7.2m、高约20m),带有夹层和地下室。建筑的功能分别为:负一层和一层用以出租,二层为耆英部活动中心,三层为妇女部、文娱部、青年部、童军部(第六十八童军旅)活动中心,四层为家族祭祀坛、会议室及展览室。全加陈颍川总堂大楼的入伙在当时曾盛极一时,对于陈氏公所的建造原因和当时的盛况,族人有深刻的回忆:“当时佥以本姓族大,旅加人众,势不能长久租赁堂址,当即集议筹款建堂事宜,深得各埠昆仲响应,纷纷捐款及购买建堂公债,至1925年的款有着,即向稳宗公购得片打街160号地段,鸠工建筑,承建人为陈益公,翌年(1926)堂皇华厦,全部完成,乃于同年3月15日举行隆重开幕典礼,曾蒙各姓界及地方性侨团堂所,宠赐贺礼,如字画镜屏甚伙,参加嘉宾各埠代表观礼员甚众,所有本华埠酒家,预定一空,始敷开筵设席之用,可知当年盛况一斑。”[11]

图1 陈颍川总堂立面图

(三)全加陈颍川总堂大楼的建筑文化特征

从设计上看,全加陈颍川总堂沿用了岭南广府的外廊式骑楼建筑风格,属店屋建筑(shop-house),一楼用于经商或出租,二楼以上当储物或者居住之用。岭南骑楼的设计是为了应对岭南炎热多雨的气候,具有防雨防晒的功能,便于在炎热的夏天行走,店家还可以摆卖商品。[12]全加陈颍川总堂沿用楼下店铺楼上居住的建筑格局,这种建筑形式与我国岭南地区的骑楼建筑台山陈明荣堂(图2)格局有异曲同工之妙。

图2 陈明荣堂立面图

全加陈颍川总堂的建筑立面呈横向式,二到四层的凹阳台设计体现了家乡骑楼的风格。同时,在采光、通风、遮阳与隔热等方面的设计也与家乡的骑楼建筑类似。例如,在通风方面,为了有利于穿堂风的通行,两者的平面设计都有前后贯通的廊道;全加陈颍川总堂的凹阳台设计有利于遮阳与隔热;在采光方面,由于全加陈颍川总堂的楼梯较长,且无窗户,因此在楼梯的顶端设计了一个带透气孔的天井,会议厅中也有一个透光的穹顶。可以说天井的存在完善了建筑中的通风、采光功能,并且在建筑中显天露地,起到天地合一的作用,使天、地、人在空间中融为一体,也体现了中国传统文化中天人合一的哲学思想。[13]

从装饰上看,全加陈颍川总堂的欧式风格体现在:顶部由两个短柱支撑的西方新古典主义风格的三角形山花、顶层阳台的罗马塔司干柱式 、建筑两旁对称的两对文艺复兴建筑风格的方形壁柱等;中式建筑元素体现在正立面的建筑匾额名字、窗户样式、三段凹入式阳台的设计、带侧楼梯的不对称店面布置等。温哥华市历史学家阿特金(John Atkin)曾表示它是“一幢融合欧式风格与中国南方文化的典型建筑。这幢有凹入阳台(recessed balcony)的大楼,设计深受广东文化影响,因为当地潮湿闷热,楼宇中设计了可供乘凉的露台和雕刻精致的栏杆,人们足不出户即可欣赏街景。”[1]

较为出色的还有其顶层会议室上一个中西结合的玻璃穹顶和无极五行八卦图,意谓吸收天地灵气聚能量,其装饰元素包含八卦、太极两仪形状的日月图形和地球,这些图案是建造者华人身份的体现,也是华人传统文化意识及传统观念的反映,当然,也可以看到建造者或主观或客观地接受了西方宗教建筑艺术。玻璃穹顶的周边饰以南瓜图案,表达了作为宗族祠堂的愿望:瓜瓞绵绵,子孙昌盛。

从空间文化上看,与唐人街的其他公所建筑一样,全加陈颍川总堂把家乡祠堂横向空间的使用功能垂直化,以祭祀、教育、议事等功能为主。根据家乡祖祠的祭拜功能,全加陈颍川总堂在大楼的顶层设有拜祭陈氏始祖(陈实)夫妇的祭坛,每年春秋二祭和过年过节都组织成员聚餐和拜祭祖先。在华侨的家乡中国南方广府地区,家族祠堂常常带有教化的功能,俗称为“书馆”,大一点的称为“书院”。“书院是一种集书院与祠堂,教化与祭祖这两种使用功能于一身的独特的机组”。[14]有鉴于此,全加陈颍川总堂在建设的时候效法家乡的祠堂,在大楼内开办颖川学校,以传授中华文化为主,吸引了本族和唐人街子弟前来就读。家乡祠堂议事和处理族内大事的功能也被华侨搬到了公所,在顶楼设置会议厅,每年隆重召开年度会员大会,商量族内的活动或其他重大事务。

此外,家乡祠堂有属于全族的“公偿田”,稳定的族田收入是祠堂修建、族谱修撰、祭祠扫墓、分猪肉、迎神赛会等宣传封建宗法思想和伦理道德、巩固宗法制度活动的物质基础。[14]全加陈颍川总堂的一楼及地下室用于出租,租金收入用于全加陈颍川总堂的各种税费和活动所需。

三、 温哥华唐人街公所建筑对五邑侨乡祠堂建筑的影响

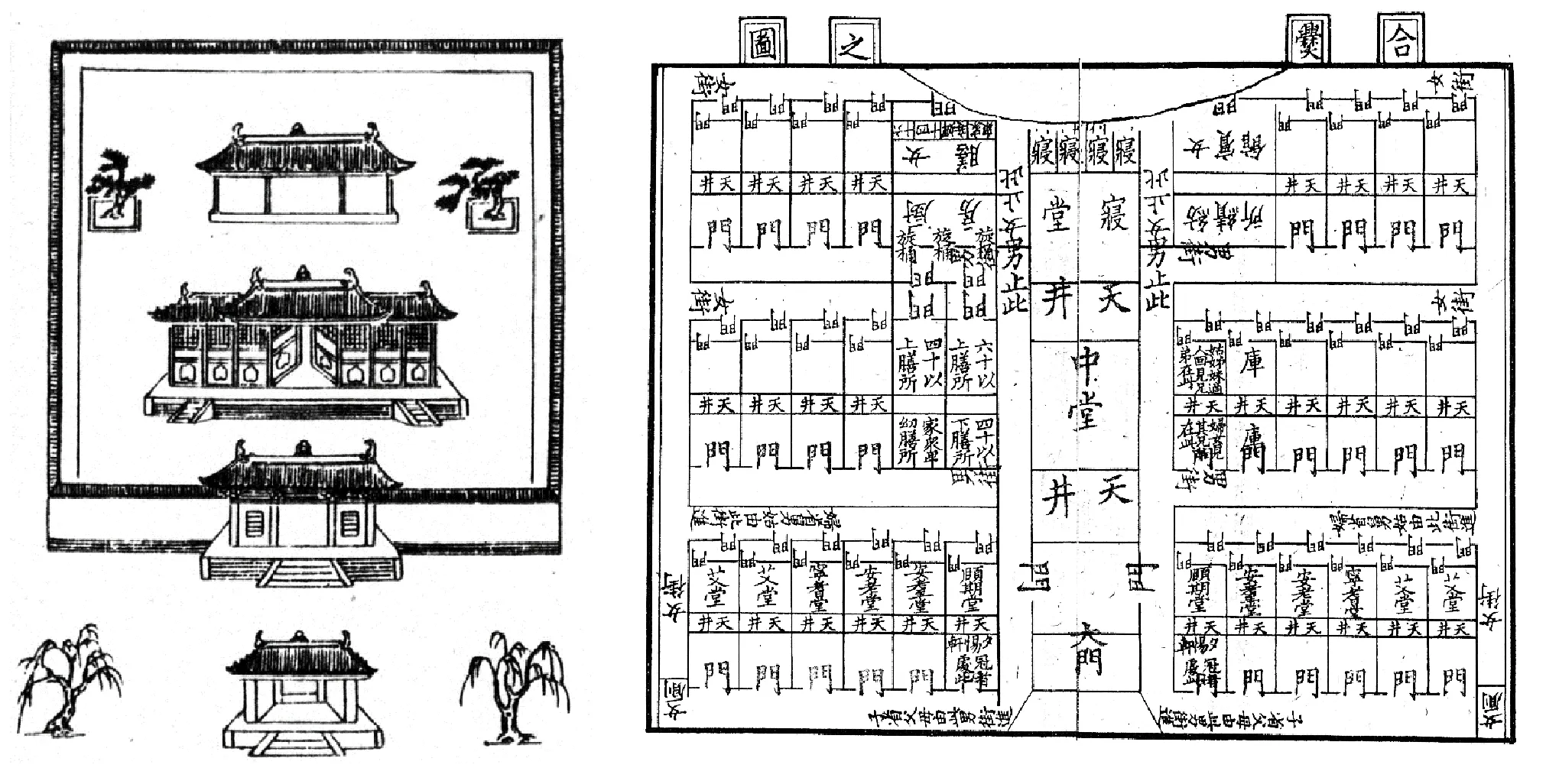

中国民间建祠堂敬奉祖先始自明朝嘉靖三十三年(1554),其祠堂的建筑形制也于明朝逐渐形成。[15]从《明集礼》的家庙图(图3)和广东霍韬家谱的《合爨男女异路图说》(图4)可以看出祠堂“大门-天井-中堂-天井-寝堂”的平面格局自明代已经形成,并沿用至今。19世纪中后期,海外华侨回乡建造祠堂光宗耀祖,所遵循的同样是明代以来的立面和平面形制,但从20世纪初开始,五邑华侨回乡捐建的祠堂开始普遍形成“学校祠堂”的形制,在原来祠堂祭祀功能的基础上,增加了学校教育和开会议事的功能,更加彰显物尽其用的公共社区功能。

图3 《明集礼》的家庙图[15] 图4 霍韬家谱的《合爨男女异路图说》[15]

海外家族除了筹钱回乡建筑学校祠堂作为敬奉祖先和培育后代之外,还仿效他们在唐人街的物业投资的方法——以百子会与股份制的思维,在家族内发起投资招股,到城镇里建设骑楼物业,作为“公偿”物业,其建筑的功能,与唐人街的会馆公所相似,一、二楼用于出租,顶层多作为祠堂祭拜大厅、学校或者乡下族人在城镇的落脚之所。一、二楼的租金收入用于三楼的开支。

温哥华唐人街公所建筑与五邑侨乡的骑楼及祠堂建筑有着千丝万缕的关系。通过对陈氏家族在海外公所及家乡城镇的骑楼式祠堂建筑对比分析,得出两座建筑在功能和装饰上有着极大的相似性。相同点是:它们的立面轮廓均为竖直式且设计有凹陷阳台和楼顶山花;因为首层均用来出租做商铺,所以首层层高均高于二、三层,其立面也因此面向街道,楼梯设置在一楼的左侧。不同点是:温哥华唐人街的建筑公所首层并不像骑楼般“骑”在外廊上,形成挡风遮雨的廊道式步道空间,原因可能如下:第一,当华侨建造其建筑时,施工现场两侧已建有建筑,从整体来看,不能形成整条街道的统一廊道空间;第二,天气原因,温哥华全年气候温和,属温带海洋性气候,并非如广东地区那样炎热多雨,遮风挡雨不是刚需。

通过对唐人街公所与传统广府祠堂在功能空间上的对比分析得出表1:

表1 唐人街公所与传统广府祠堂在功能空间上的对比分析

四、 结 语

建筑是文化变迁的最好见证。从华人的迁徙路线及其建筑形态的改变,可以看到人类居住空间的迁移导致文化的变迁,文化与习俗信仰的地域化过程在建筑形态中得到很好的体现,人类迁移之前的建筑文化印痕很大程度地影响了后者。全加陈颍川总堂的建筑文化研究,在某种程度上验证了建筑文化的地域化与人类活动空间变迁的密切关系,居住者可以根据当地的气候、文化、政治等情况,而设计出反映他们思想的、适应当地生活的建筑形态,这样的建筑实际上未能在短期内形成某种风格,但显然已经形成了一种富有地域特征的建筑文化现象。这些早期在海外谋生的华侨,辗转于家乡和海外不同的地域,其思想和文化信仰产生变化,他们在唐人街建造的公馆会所建筑,深深地烙上家乡骑楼、祠堂等建筑的印记;他们回家乡的建筑活动,又给家乡的骑楼、祠堂等的设计与建造带来新的思路,同时烙上海外建筑文化的印记。华侨文化的影响是双向的,一方面他们把中华传统文化带到了海外,另一方面又把海外的文化带回家乡,海外唐人街的会馆公所建筑与华侨家乡的西式学校祠堂建筑和骑楼祠堂物业建筑是这种双向文化影响下形成的不同的建筑形态(图5)。

图5 建筑文化传递链图

因此,对于早期海外唐人街与五邑侨乡建筑的研究不能仅仅局限于当地建筑与文化,需要结合两地的文化背景,同时也需要从跨学科视角,以建筑人类学的思维去研究侨乡建筑,惟其如此,才能更好地了解太平洋沿岸的华人建筑背后更深层次的内涵。华侨在其家乡及海外所建造的建筑是他们在海内外生活、迁徙、定居过程中形成的具有中外文化特点的建筑文化现象,对其建筑及其空间的研究有利于揭示人居环境发展变迁的规律,从而更好地理解建筑与文化的关系。

注释:

① 四邑:指台山、新会、开平和恩平四个县。

② 三邑:指番禺、南海和顺德三个县。

③ 公所(clan associations)是基于同一姓氏的血缘关系的协会,例如龙冈亲义公所、温哥华林西河总堂九牧公所;会馆(locality associations)是基于来自同一地区的地缘关系的协会,例如开平总会馆、恩平总会馆;政治社团(兄弟会)(fraternal associations)是带有政治目的的社团,例如致公堂、国民党。社区协会(community associations)是对付种族歧视和维护华人共同利益的社团,例如中华会馆;其他协会是一些影响力较小的社团,例如一些音乐社团、青年会。