“城市双修”理念下城市水体修复策略探索

2022-02-21曹磊

曹磊

摘要:为研究快速城镇化过程中城市水體面临的环境污染、生态破坏等问题,以武汉北湖产业生态新城水系综合治理为例,在水体现状分析评估基础上,结合“城市双修”工作的指导意见,注重水体与周边环境的良性互动,提出了改善水环境、强化水安全、提升水生态、塑造水活力的水体修复策略。研究成果可为其他地区水体修复提供参考。

关键词:城市水体; 修复策略; “城市双修”; 现状评估; 北湖; 武汉市

中图法分类号:TU984 文献标志码:A DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2022.02.016

文章编号:1006 - 0081(2022)02 - 0088 - 05

0 引 言

近40 a随着城镇化快速发展,中国城乡面貌发生了翻天覆地的变化,但同时也面临环境污染和生态破坏,大大地影响了城乡可持续发展。2017年3月,住房和城乡建设部发布了《关于加强生态修复、城市修补工作的指导意见》,进一步明确修复城市生态、改善生态功能、修补城市功能和提升环境品质是“生态修复、城市修补”的主要方向[1]。

在“城市双修”中,水体治理修复是生态修复的重要组成部分,主要包括河流生态修复、湖泊生态修复、湿地生态修复和地下水生态修复等内容,并以“保障水安全、修复水生态、改善水环境”为目标[2]。城市中的水体与周边土地功能、交通组织、景观塑造存在密切联系,水体修复是一项系统性工程,需要与周边用地改造、道路系统组织、基础设施完善、公共空间打造等功能修补进行综合考虑。本文以北湖产业生态新城水系综合治理为例,在对水体现状分析评估基础上,结合“城市双修”工作的指导意见,提出了城市水体修复策略。

1 “城市双修”视角下水体修复体系

1.1 水环境改善

(1) 城市修补层面。完善市政排水设施,及时控制污染源,精细雨洪管控[3]。

(2) 生态修复层面。对雨水排口进行生态改造,消减初期雨水径流对湖泊的污染。

1.2 水安全保护

(1) 城市修补层面。完善城市排水防涝基础设施,填补基础设施欠账,重点疏通河渠、湖泊,增大水体调蓄能力,扩建排水泵站,提高排涝标准。

(2) 生态修复层面。利用城市湿地公园、退塘还湖,作为临时雨水调蓄空间。

1.3 水生态修复

(1) 城市修补层面。在保障水生态安全的同时,恢复和保持河湖水系的自然连通和流动性。

(2) 生态修复层面。因地制宜地改造滨水岸线,重塑自然岸线和滩涂,恢复滨水植被群落,增加水生动植物、底栖生物等,增强水体自净能力。

1.4 水活力提升

(1) 城市修补层面。在滨水周边增加公园绿地、城市广场等公共空间,建设滨水道路和绿道系统,改善滨水区域出行条件,强化滨水周边区域土地混合利用,完善滨水周边功能。

(2) 生态修复层面。改善滨水生态环境,营造生态公园景观环境。

2 北湖产业生态新城水生态系统现状评估

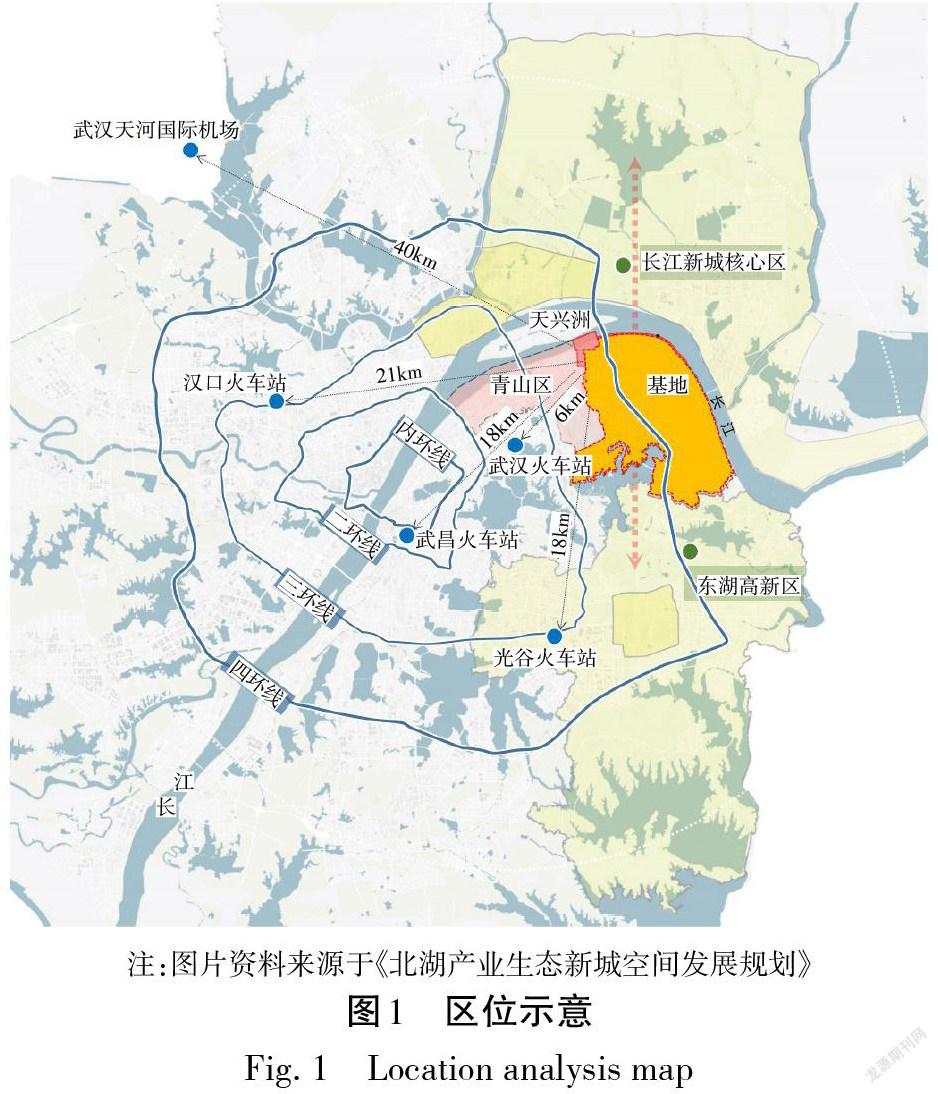

北湖产业生态新城位于武汉市青山区,北邻长江,南临严西湖。作为武汉市加快推动长江经济带绿色发展示范区之一,规划定位为创新之城、生态之城、宜居之城,承载着改善片区生态环境、打造长江大保护“武汉样板”的使命。北湖产业生态新城区位示意如图1所示。

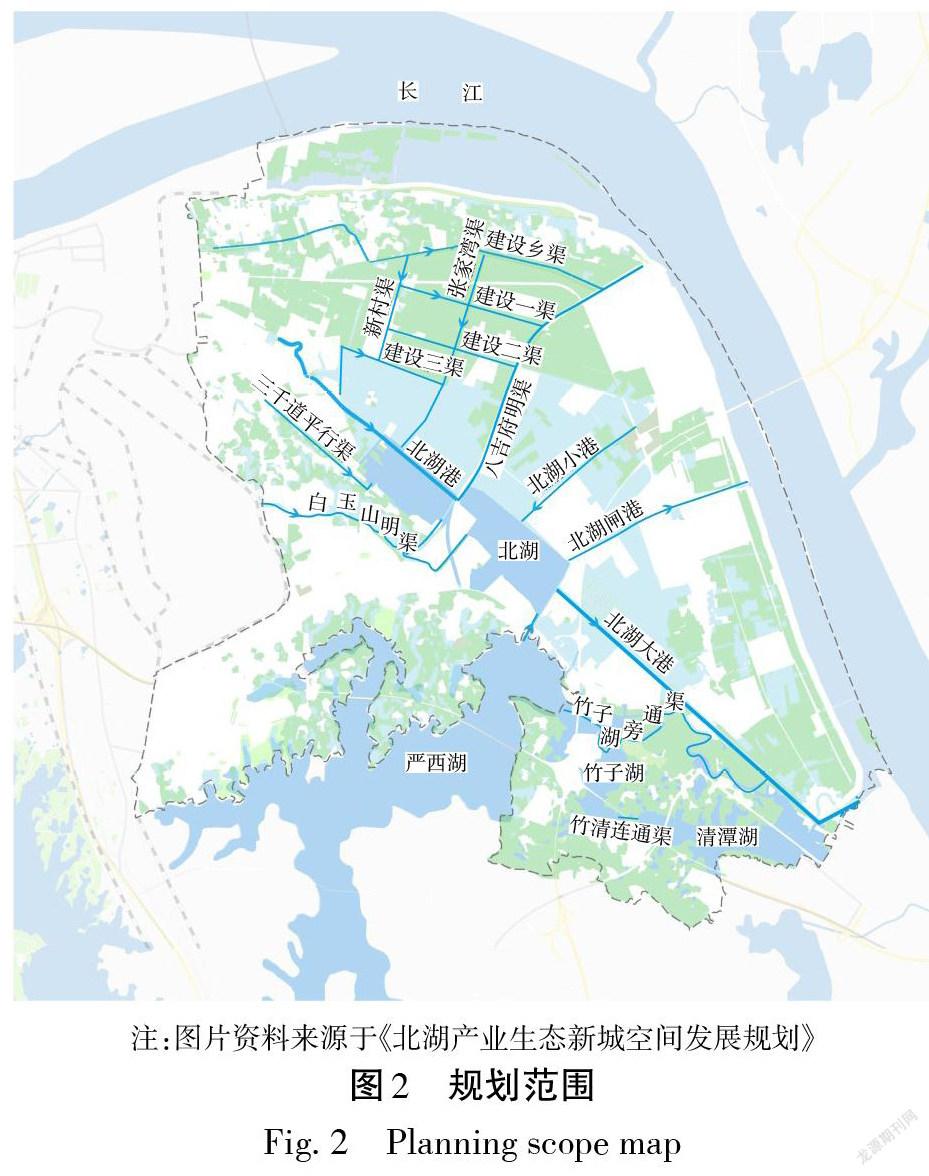

规划区内主要涉及北湖、八吉府渠等,规划范围如图2所示。随着区域内工业企业的发展,湖泊水域面积不断萎缩,水环境质量呈现下降趋势,部分入湖港渠为轻度黑臭,另外还存在水生态系统衰退、城市内涝频发、水活力丧失等问题,规划区内水系综合治理工作迫在眉睫。

2.1 水环境恶化

(1) 水环境质量较差,劣Ⅴ类水体较多。规划区小散工业企业偷排工业废水,农村生活污水直接排放入渠,以及污水处理设施建设落后,规划区水质受到严重影响,造成水质恶化。根据2020年武汉市生态环境局公布信息,河渠、湖泊以劣Ⅴ类水体较多,水体富营养化。超标污染物主要包括总磷、氨氮、化学需氧量以及氟化物,其中总氮浓度2.66 mg/L,总磷超出水环境容量3倍。

(2) 市政基础设施薄弱,雨污混流现象严重。规划区污水管网收集系统不完善,收集和处理系统建设比较滞后,雨污管道混接、错接,雨污混流现象普遍。每逢大雨,污水管网水量过大造成溢流,大量的污染物排入港渠、湖泊,严重影响城市水体水环境质量。

(3) 湖泊、港渠周边排口众多。规划区港渠、湖泊周边排口众多。北湖岸线直排口63处,其中雨水排口47处、污水排口13处,混流排口3处。北湖汇水区排水港渠众多,港渠沿线排口总计650个,其中雨水排口163个,污水排口473个,混流排口14个。

2.2 水安全隐患

(1) 水系萎缩。规划区内渠系纵横,但港渠多为土渠,由于年久失修及规划区内一些工程的施工,导致渠道淤积,水面面积萎缩。由于周边企业近年来的发展,北湖水域被侵占,湖泊面积不断减小,另外入湖口淤积较为严重,底泥淤积厚度达1 m以上,泄洪排涝能力大幅降低,安全隐患增加。

(2) 排涝标准低。规划区雨水属于北湖汇水范围,现状排水主要通过港渠或散排形式排往北湖。汛期经北湖大港由北湖泵站(现状排水规模64 m3/s)抽排出江,北湖泵站现状设计排涝标准为20 a一遇,一日暴雨220mm 3 d排完。现状系统排涝标准偏低,整体排水能力不足,内涝风险较高。

2.3 水生态退化

(1) 水生动植物资源濒临枯竭。规划区水禽和天然鱼类稀少,种群趋向单一化,湖泊、港渠沿岸水生植物分布较少。其中北湖沿岸多为硬质垂直陡岸,近岸植物栖息地被破坏,湿生和挺水植物整体盖度极低,水生态系统失衡。

(2) 护坡岸线生态景观差。规划区内的港渠多为土渠,部分港渠沿线绿化宽度不足1 m,植物种类单一,杂草丛生。岸线周边未能形成立体感、层次感的绿化景观体系,绿化宽度不足以维持滨水区域生物多样性。

除西岸为自然堤岸之外,其余北湖四周堤岸均为硬质垂直陡岸,缺乏缓坡绿带区域。周边工业厂房较多,局部区域围湖而建,导致湖泊水域岸线被侵占,呈现杂乱无序的状态。

(3) 水系连通不足。规划区现状水渠交错形成水网,通过主干港渠连通到北湖,但北湖与周边东湖、严西湖、竹子湖、清潭湖等湖泊尚未形成水网连通格局,众多湖泊被分割成相对独立的水系。

2.4 水活力不足

(1) 滨水慢行系统缺乏。规划区北湖、港渠周边滨河道路交通系统不完善、缺乏慢行系统,现状的工业项目、沿港渠兴建的住宅等导致滨水道路等级低、断头路多,道路宽度约4 m,给居民亲水空间带来了阻碍。

(2) 滨水用地与水体缺乏互动。规划区北湖周边岸线三面被工业用地、物流仓储用地占据,导致滨水空间被割裂;城区段港渠大量居住用地沿河而建,但缺少绿地、公共服务设施用地,导致滨水空间的公共性降低。

3 北湖产业生态新城水体修复策略

在对水体分析评估的基础上,从双修理念下的水体修复特点出发,针对性提出水体修复的规划策略,重点改善水环境、强化水安全、提升水生态、塑造水活力,注重水体与周边环境的良性互动。

3.1 水环境

水环境提升是一个系统过程,包括源头减量、过程控制和末端治理等多个方面。通过完善市政管网,建立雨污分流体制、初期雨水治理,以及污泥清理,实现水环境综合治理。

(1) 控源截污,完善市政管网建设。近期完善北湖污水处理厂和污水管网系统建设,加强对点源污染的防控,封堵直排口,设置截流干管截流污水,减少工业废水、生活污水的无序和不达标排放。考虑到规模适度超前的规划原则,远期实现污水100%收集处理,并对市政管道混错接改造,建立完善雨污分流排水体制,补齐雨水、污水管网的空白区。

(2) 雨水净化,减少初期污染负荷。对雨水排口进行生态改造,消减初期雨水径流对湖泊的污染,对即将入湖雨水采用自然生态方式进行缓冲、截污及渗透等,并设置截污框,便于清理。

(3) 湖渠清淤,加强内源污染治理。由于高负荷外源污染的持续输入,导致北湖形成高内源污染负荷区域,因此对全湖开展底泥清淤,对重金属潜在生态风险指数不小于300的底泥全部清除,清淤工程量约190万m3。同时,加投底泥降解复合微生物菌群,配合微孔曝气设备,对湖区底泥进行底泥改良。规划区内港渠清淤拟采用围堰排水干滩法清淤,每段渠道的两端用袋装土封堵后,抽水干滩,将淤泥晾晒一段时间后进行清淤。

3.2 水安全

城市水体是城市排涝系统中重要的蓄排空间,通过构建合理的水系格局,利用湖泊、港渠和城市湿地公园的蓄排能力,实现水体的雨洪安全保障功能。

(1) 构建完善网状排涝渠系,提升排涝标准。根据排涝规划新建排水支渠,构建规划区内网状排水渠系,完善区内排水系统。对规划区内现有港渠系统进行整治改造,按照排涝标准确定港渠断面形式,并对河道进行疏挖、清淤,增大港渠系统的排水能力。对汇水区内的排水泵站进行改扩建,北湖系统总抽排能力达到240 m3/s,提高区内的排涝标准达到50 a一遇。

(2) 通过湖泊清淤和湿地公园加强水体调蓄。规划对北湖进行清淤疏浚,增大北湖的调蓄能力,湖泊蓄水量由现状的146万m3增至153万m3,使北湖调蓄作用得到充分发挥。利用城市湿地公园、下凹式绿地和下凹式广场等,退塘还湖,作为临时雨水调蓄空间,也可设置雨水调蓄专用设施。

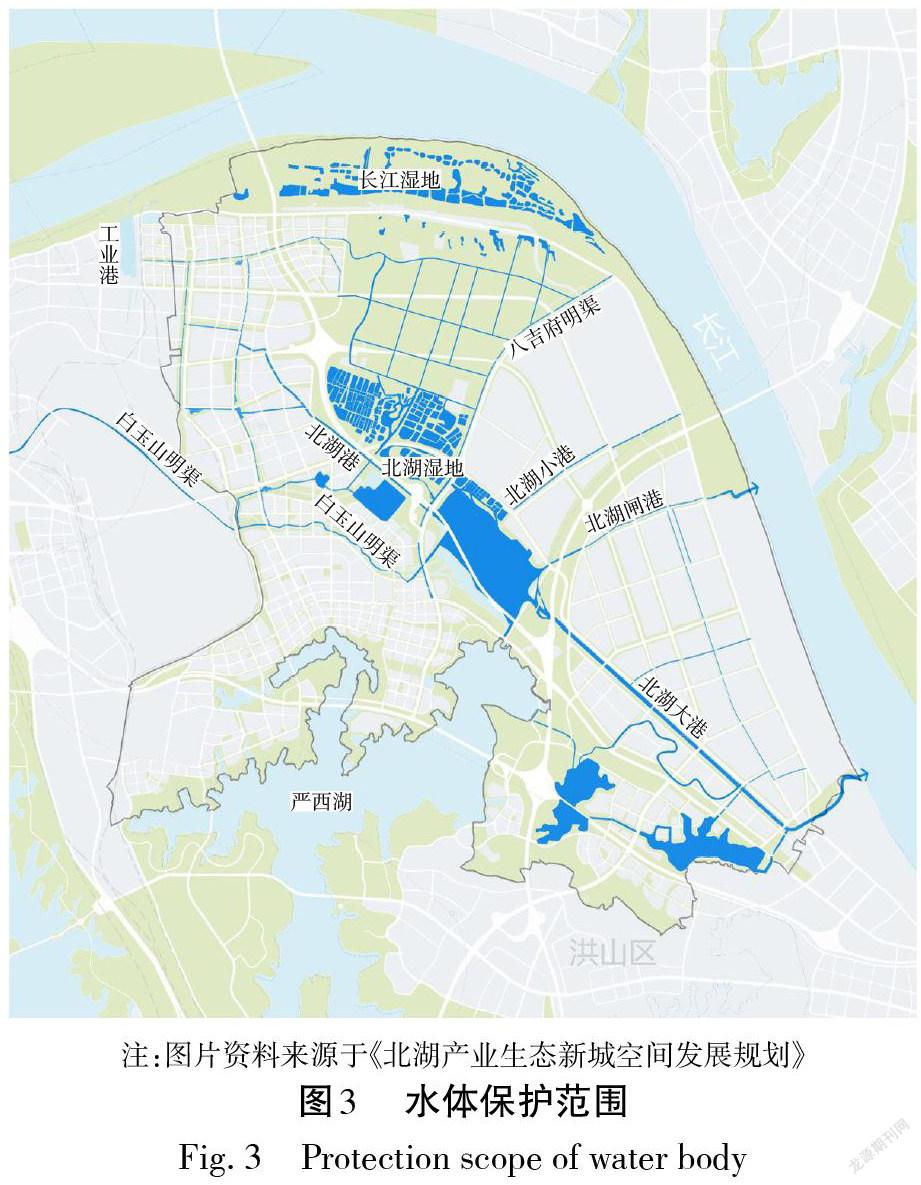

(3) 加强水体保护空间管控,保障防涝排水安全。在规划区现状水系格局基础上,根据水系的类型和相关技术标准,结合北湖汇水面积,划定北湖水体蓝线面积1.92 m2,在有条件的区域考虑扩大水体蓝线面积[4]。

按照《湖北省湖泊保护条例》《武汉市城市明渠保護办法》等相关条例的规定,依据规划区湖泊“三线一路”规划,完成湖泊保护区和控制区的划分,北湖湖泊设计洪水位以外不少于50 m区域为湖泊保护区,水体保护范围如图3所示。严格湖泊、港渠保护范围的管控要求,在湖泊、港渠保护范围内,拆除与防汛抢险、防涝排水、行洪畅通、水环境保护及河道景观等无关的建筑物、构筑物。

3.3 水生态

水生态系统的构建以自然生态恢复为主,人工强化为辅,全面促进水生态与景观修复,有效改善水体的生态环境,增强水体生物多样性和完整性,构建稳定、人水和谐、景观与自然交融的水生态系统。

3.3.1 区域水系连通活水

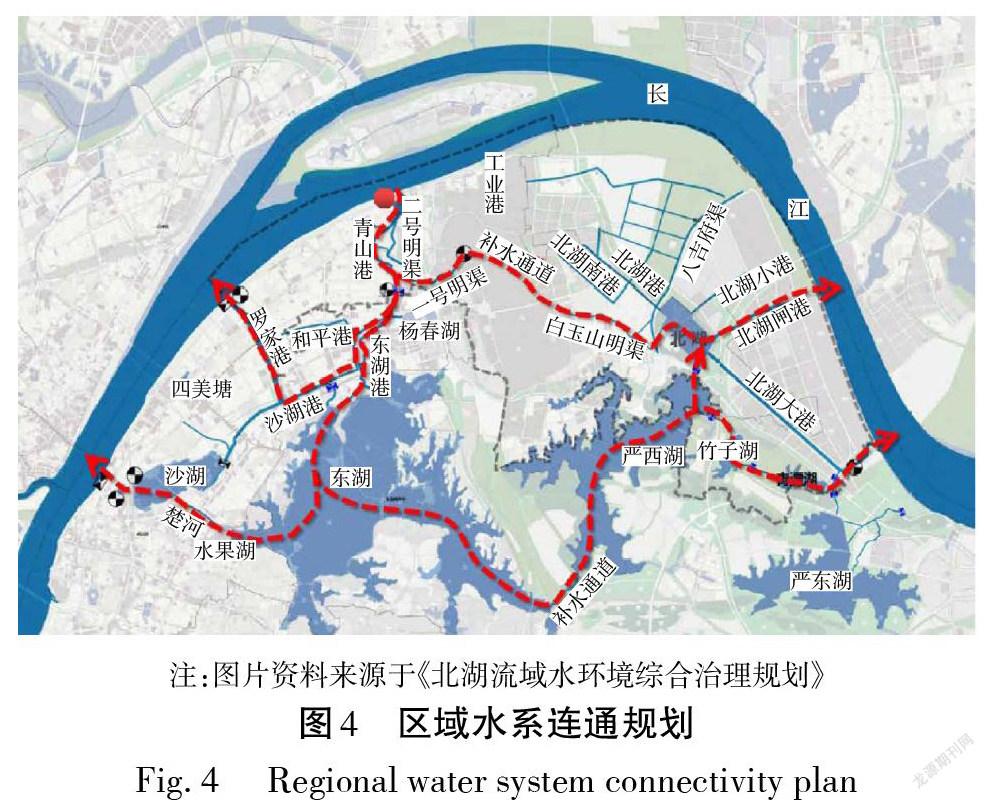

历史上东沙湖水系和北湖水系是相互连通的,两大水系与长江也是连通的,东沙湖水系、北湖水系与长江曾经是完整的江湖复合水生态系统[5]。规划区所在北湖水系在多年的城市发展过程中,众多湖泊被分割成相对独立的水系及孤立的湖泊,造成其水生生态系统单一而脆弱,难以降解不断输入的污染物,从而造成水体水质日益下降。

针对北湖流域水体水动力条件弱、水环境容量低和水生态系统功能退化等问题,拟规划恢复历史水系格局,建立北湖水系与大东湖水系连通的“大东湖水网”。通过大水系连通提高规划区内水环境容量,改善北湖水质,调蓄雨洪资源,形成生态通廊,实现水生态修复,区域水系连通规划如图4所示。

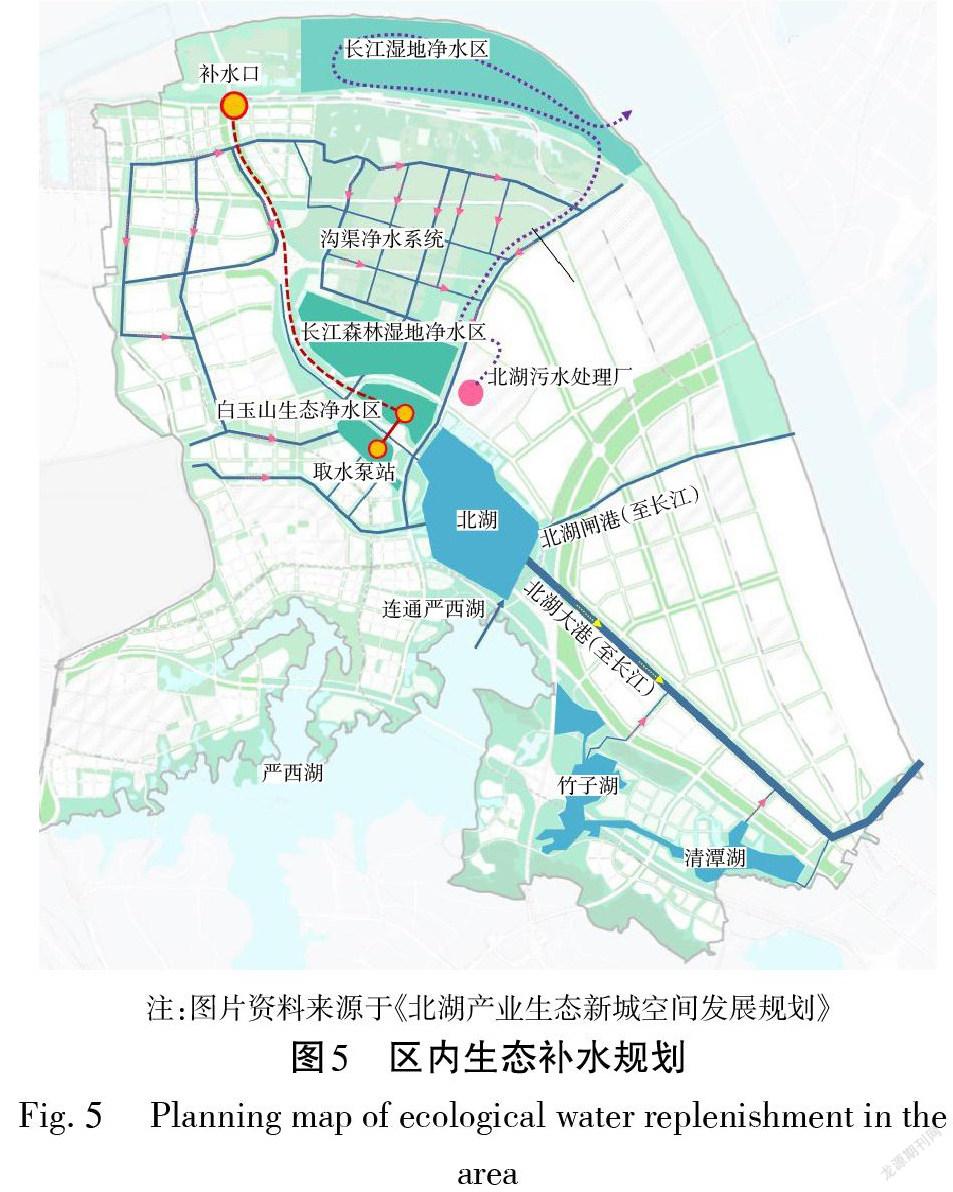

3.3.2 区内生态补水循环净化

针对规划区内当前地表水水质为劣V类,呈富营养化状态,规划提出了生态补水循环净化方案,区内生态补水规划如图5所示。将北湖污水处理厂的尾水补充至北湖湿地,通过在北湖湿地构建景观型多阶污水处理净化系统,通过预处理+太阳能曝气氧化塘+多级天然富氧人工湿地,使北湖污水处理尾水补充进来的水质达到Ⅳ类。通过泵站将经过净化后的水体抽至港渠进行补水,实现港渠内的水体流动。补充至港渠的水体经过流动后汇入北湖湿地净化系统,经过净化后达到Ⅲ类水体,并保障北湖不低于17 m生态景观水位。

3.3.3 水体生态修复

规划对北湖、港渠水体,采用水生动植物群落构建、微生物强化、生物膜投放等措施恢复水体生态系统。按照水体面积30%~40%的比例恢复水生植物,构建鱼类群落,形成一个完整的活性食物链,使水中的有机物和氮磷等营养盐得到彻底的处理,达到Ⅲ类水体的净化效果。

另外,根据北湖周边多塘的条件现状对原有岸线进行梳理,挖岛引水,设计“滩、塘、湾、岛”等多种岸线形式,形成多形态的滨水湿地,净化雨水、地表水,同时充分发挥湿地的景观、物种保护等功能以恢复北湖生态环境。

3.3.4 滨水岸线整治与景观提升

针对规划区港渠大小及功能,结合港渠生态修复方案,确定规划区港渠驳岸型式。驳岸以自然驳岸为主,并与人工驳岸相结合,其中自然驳岸比例不低于80%驳岸采取植草沟、生态护岸、人工湿地、水生植物种植等形式,对原有湖岸、港渠进行改造,恢复岸线和水体的自然净化功能,强化水体的污染治理效果,塑造地域特色滨水景观环境。

3.4 水活力

水体、岸线和周边滨水空间是复合功能的空间载体,水体修复应与城市修补相结合,填补滨水绿地、完善服务设施、优化区域功能,增强水体与周边用地的互动,提高城市空间环境质量与城市活力。

3.4.1 优化滨水周边用地功能

结合滨水地区的棕地修复、棚户区改造、环境整治等工程,将水体、岸线、滨水周边空间作为一个整体统筹布局。通过滨水资源条件与周边区域发展分析,确定滨水空间不同区段的主题功能,优化周边用地功能,形成与周边用地的良性互动。

对北湖周边的工业用地、村庄居住用地等进行更新改造,结合北湖水体治理,打造环北湖湿地公园,提高滨水开放性和景观性,保障北湖沿岸不少于50%的开敞空间。增补生态科普馆、生态治理研发中心、环湖绿道、配套服务设施等功能,提升滨水空间活力。对北湖湿地公园周边用地功能进行优化,完善居住、旅游服务和生态研发等功能,形成“大湖+”用地功能布局。

3.4.2 构建滨水慢行系统

在城市水体的修复中,与慢行系统规划对接,打造环湖绿道和沿主要港渠滨河绿道,融入区域绿道网络,打造系统的慢行道路系统,提升水体的可达性、可参与性,增强水活力。其中环湖绿道、滨河绿道既要加强与城市公交系统的接驳,又要注重慢行系统沿线服务设施的配套。

北湖环湖绿道主线与城市绿道系统对接,结合周边公园绿地的定位,环湖绿道打造集休闲林荫道、缤纷湖光道、生态体验道、人文特色道4段不同特色的绿道,串联环湖周边公园景观节点。

4 结 语

在城市水体修复中,北湖产业生态新城通过水利工程、水环境综合整治、景观工程等,解决好城市“水环境、水安全、水生态、水活力”的问题,以及协调好相互的关联性,最终整体提升水体的生态与活力,使北湖水质到达Ⅲ类水体,水位不低于17 m生态景观水位,湖泊沿岸不少于50%的开敞空间,自然驳岸比例不低于80%,以及控制不少于50 m湖泊保護区,从而达到生态改善、环境品质提升的“城市双修”目标。

城市水体修复是一项长期的工程,要协调把握好人工修复和自然修复的关系,人工修复是引子,自然修复是主体。在城市水体修复的过程中,首先应采取必要的修复措施,使受到严重破坏的水生态恢复到一定程度,然后再发挥水体的自我修复能力,逐步恢复水体健康。城市水体修复是“城市双修”的重要内容和组成部分,也是“城市双修”的重要抓手。在“城市双修”视角下,城市水体修复不仅依靠生态修复技术,处理好水体自身的问题,更要与城市设施修补相结合,促进城市功能的优化。

参考文献:

[1] 闵忠荣, 张类昉, 张文娟, 等. 城市水生态修复方法探索——以南昌水系连通为例[J], 规划师,2018(5):71-75.

[2] 马东,朱昕虹,高飞.“城市双修”理念下的滨州市水体修复策略研究[C]// 活力城乡美好人居——2019中国城市规划年会论文集(08城市生态规划). 北京:中国建筑工业出版社,2019.

[3] 吴庆洲, 李炎, 吴运江, 等. 城水相依显特色, 排蓄并举防雨潦——古城水系防洪排涝历史经验的借鉴与当代城市防涝的对策[J]. 城市规划,2014,38(8):71-77.

[4] 长江勘测规划设计研究有限责任公司.北湖产业生态新城空间发展规划[Z]. 2020.

[5] 长江勘测规划设计研究有限责任公司.北湖流域水环境综合治理规划[Z]. 2019.

(编辑:李 晗)