身体的重塑

2022-02-21刘元博

刘元博

“‘好可怜啊’‘虽然身有残疾,却一直在努力,真了不起’,这是我最常听到的话。人们在我身上贴上了‘残疾人’的身份标签,他们早已经习惯从负面出发来界定我的身体。”

片山真理自出生起,因缺少主要的腿骨,被诊断为“胫骨半肢畸形”,并且左手只有两根手指。九歲之前的片山一直佩戴着腿部矫正器,在无奈进行了双腿不同程度地截肢之后,义肢开始介入到片山的生活中。尽管她努力模仿其他人走路的方式,想借此使自己变成“普通人”,但是依旧无法阻挡那些怪异的眼光。

由于戴义肢的关系,尺寸吻合的衣服会在她膝盖处堆积,短裙、风格显著的服装、高跟的鞋子更是她无法触碰的选项。她只能自己修改衣服的尺寸,并随手在义肢上绘制一些图案,这是她能够表达的唯一渠道。随着与义肢的逐渐“和解”,过往的身体感受似乎也注入到了义肢之中——虽然义肢是没有神经的,却依然有痛感、痒感,甚至是脚与地面的触感。在医学领域,这种因身体部位被人工截断后产生的感觉病痛,被称为“幻肢症”。但幻肢症发生的诱因目前尚无定论,这种奇妙的感觉让片山不禁开始重视并思考这副全新的身体——

“作为无机物的义肢是身体吗7如果是的话,那身体的边界又在哪里?”抱着这样的疑惑,片山真理开始了对身体的探索。

读硕士期间,片山在爵士酒吧做歌手,曾有一个醉鬼嘲笑她说“不穿高跟鞋的女人不能被称为女人”。这让片山非常愤懑,几乎是)中到义肢制作工厂,开始研究制作能够穿上高跟鞋的义肢。

“在残障人士的社会支持体系中,‘装束’的重要性还未被充分认知,人们总是负面地认为残疾的身体不应当穿着显眼、时尚。‘立场’、‘身份’成为一种无形的社会压力,不断地叠加在这一群体身上,原本自由的表达变得困难重重。健全的身体,可以依靠心仪的服装获得自信,那为何更需要自信以回归社会的残缺的身体却从中被自动剔除了呢?”

片山真理对这样的问题无法视而不见,自2011年起,她结合当时的社会现状以及自身的想法,开始了“高跟鞋项目”。这是一个无关残疾与否,仅关乎“想做/不想做”和“选择自由”的项目,涉及歌唱表演、演讲、写作、摄影。这些活动完全将艺术、残障群体与大众娱乐之间的壁垒打破了。而穿上高跟鞋之后身高可达193cm的片山真理的所有行为,被统称为“高跟鞋项目”。

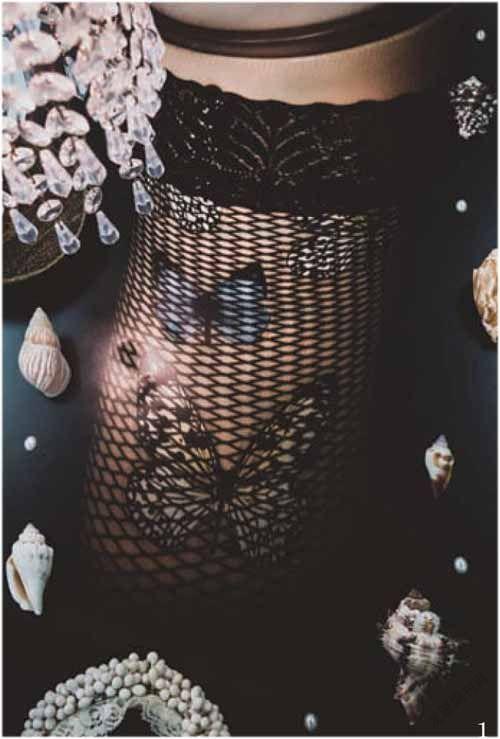

不仅如此,她还以各种方式在身体之外重新塑造着身体:缝制手脚模型、在义肢上作画,她将自己的生活与观察融入创作,并通过亲自拍摄个人肖像的方式呈现。照片中,那些巨大的躯体的缝合物,正为身体的存在进行着辩护,证明着它们在空间和时间中无可辩驳的地位。由此,缺失的身体在图像中复活了,甚至在某种程度上,它们以更大的体量侵入原本的身体。片山真理通过她的艺术创作,将身体这一玄奥的谜题平铺在所有人面前,以唤起人们对自身以及他人身体的关注与理解。

片山的创作屡屡斩获重量级奖项,国内外展览更是邀约不断。2020年,她以摄影书《GIFT》以及第58届威尼斯双年展参展项目“Mray You Live in lnteresting Times”,获得了第45届木村伊兵卫摄影奖,有了这一有着“摄影界芥川奖”之称的重要奖项的加持,无疑让片山站在了日本摄影界的中心点。同时,她还积极参与其他领域的活动:2013年,在法国进行表演并参加了时装秀:2014年,出演了电视节目。然而,持续地创作也让片山产生了不同身份之间的割裂感。“作品非我,也就是说作品是作品,我是我。但作品是从我的生活中诞生的,吃饭、睡觉、相爱……也会受伤、愤怒,等等。日常总是存在着创作的契机,所有好的坏的,都是作品的养料。”这让片山得以从更多的分支去思考、理解自身,以独特的想象力,继续去塑造更多形态的作品。

至2021年,高跟鞋项目已经走过了十年。曾经的片山不断调整义肢只为穿上高跟鞋,而现在,随着获取信息渠道的增多、多元化审美被倡导,公众的认知也在发生着改变,这让更多的选择成为可能。“十年的时间,让我看到这个世界正一点一点地向着好的方向前进,曾经的问题不再被搁置,而是一定在某处存在着答案所带来的希望。”这些真切的变化鼓舞着片山,让她享受时尚所带来的乐趣,勇于面对更多的挑战,也获取了独有的判断何为“正确的身体”的立场与准则。

而女儿的到来,更为片山开启了全新的身体奇遇。从最初对于这个身体中的“异物”感到恐惧,到因这个时刻洋溢着爱的精灵而变得更加柔软,身体像是一根极细的线,总是牵引着她,为她提供了更多了解自我的途径。“我开始从女儿的视角去看待自己的身体,在女儿的眼中,这个身体不再代表‘残障人士’的身份,只是‘妈妈’这一单一的角色。原来作为母亲的身体,竟如此与众不同。”她也更多地去思考身体的历史性,随着血脉的延续,个体成为一种生命的流动,使人类身体的期限得以延长,与自身相连接的过去与未来似乎也变得触手可及。

2016年,片山重返故乡群马县。相较于东京大都会的喧嚣,她觉得群马县可以让女儿更亲近自然,恣意生长。当开始重新观察这片既熟悉又陌生的土地时,她发现“自然”总是等同于“美好”,就像是固有的审美标准所追求的“正确的身体”。然而,在她看来,“所谓的自然也不过是人类植树造林介入之后的结果。我们周遭的一切都仰仗于人类的生产,道路、防护栏、食物、服装、作品,等等。现代文明的一切无不在炫耀着人类的‘无所不能’:同时,人类的‘无所不能’也将‘破坏’、‘伤害’纳入其范围之中。”片山从“自然”中再一次找到了“身体”的共性,她依然提醒人们去审视“美好”与“正确性”是否具有绝对值?是否应该具有绝对值?身份、身体、地域,所有的变化,都激发着片山以全新的方式去研究它们。

在片山的个人主页上罗列着长长的作品名单,这些名字连成了她的时间,也连载着她的故事。这些作品正是她与自身的对话,它们时而是确定的,时而会带来新的疑问。“作品对我来说是‘qift’般的存在,但‘qift’这一单词在德语语境中却意味着‘毒药’。虽然是同一个我,但现在的和过去的这两个形象,已经无可挽回地分离了。曾经馈赠给我的‘礼物’也许现在变成了困扰我的‘毒药’。但每每回看我的作品,有两点是极为显著的,一种是‘待续’,另一种是‘极限’,前者会鼓舞我继续前进,后者则激励我超越自身。”也就是说,她绝不会停留于某处,困顿于某处。目前,片山基于对历史性身体的思考,正在持续制作作品“AshioCopper Mine”。这个身体绝不是被遗弃的,而是被选择的,超越了语言、性别、国籍与文化的差别,通过作品与人们建立了连接。片山真理像是一只无脚的极乐乌,不断地在创作,在借由身体的冒险,自由地、完全地飞驰过生之终末论的时间,飞上天空。

如果出门时打扮得时尚些,人们会用带有负面的观念,如“明明是残障人,却打扮得过于时尚、过于显眼”来评判我。因为这些经历,我开始意识到原来“残疾人”才是我的社会身份。而在创作中,我不是残障者,是创作者,需要有绝对的作为艺术创作者的自信。我想我的身体与作品之间的分离,就是从这时开始产生的。

从女儿出生起,我便无法再忽视一直以来社会对于残障人士的消极看法,开始认真面对这些问题。我试图去思考产生消极言论的根本原因,再以对方容易理解的方式,郑重地做出回应。

在生活中.您的身体在生育之后是发生了一些变化?您对此有怎样的思考?

我开始更多地思考身体的历史性。也许有一天女儿会建立自己的家庭,而通过她的家庭还会延展出更多家庭的分支,这让人类寿命的时间轴得以更久远地延续下去,过去与未来的两三百年似乎也变得有迹可循。

基于这样的思考,以当地的矿毒事件为题,我创作了作品“Ashio Copper Mine”,目前仍在研究与制作中。

我们应该有勇气去坚信自己觉得好的事物,自然而然地去称赞认为美的事物。虽然直率地表达有一定的困难,但我认为能够将所想真实地表达出来是非常重要的也是我们的自由。我和女儿无所不谈,我最近意识到,“喜欢”、“好”、“美”,所有这些词的诞生也许都源自于“爱”。

疫情更加深了我对身体的感知,因为有身体的存在才会感染病毒。可是,所谓的身体究竟是什么呢?既然生活的一切都是作品的养料,那么只要活着,我就会持续创作下去。

最近我常有这样的想法:原来我的身体是这样的啊,好有趣l(笑)但与其说这个想法源自于身体,不如说是来源于内心。即便不是现在这样的身体,我想我依然会是一个有些乖僻且麻烦的人。

我们认知中的“自然”,毫无疑问地伴随着“美”、“正确性”这些概念。而这些是我创作中非常重要的母题。因此,它会持续引发我关于自然、美、正确性究竟为何的思考。