黄炎培职教思想指导下高职教育驱动中国精造的理论研究

2022-02-20钱懿安袁宏伟

钱懿安 袁宏伟

摘 要:2018年10月24日,李克强总理在中国工会第十七次全国代表大会上提出,“中国制造”要尽早变为“中国精造”。著名教育家黄炎培先生的“大职业教育主义”思想中也有“须下决心脚踏实地、用极辟实的功夫去做”的论断。职业教育不仅要为企业输送“会干活”的员工,更要为国家输送“能干好活”的人才。文章通过文献研究、案例研究、对比研究等方法,主要研究了在黄炎培职教思想的指导下,如何更好地融入工匠精神,为社会输送更优秀的职业技术人才这一重要问题。在“3+X+2”这一新型职业教育模式下,黄炎培职教思想对高职教育的课程思政、构建教学目标和安排教学内容、建设大师工作室、构建独立的评估机制等方面,都起到了重要作用。

关键词:中国精造;高职教育;黄炎培职教思想;“3+X+2”培养模式

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2022)01-0098-04

一、黄炎培职教思想概述

黄炎培先生从事职业教育几十载,他的“大职业教育主义”思想的形成是通过不断调查调研和深入思考,并结合国外的职教理念,在教学实践中逐步形成的一种与时俱进的职教思想。他提出了职业教育的培养目标、体系结构、实施原则与办法。他的职教思想主要内容包括:使无业者有业、有业者乐业的终极教育目的;理论联系实际、知识与技能并重、手脑并用、做学合一的教学原则;社会化、科学化和平民化的办学方针;科学性、适应性的专业与课程设置;爱国爱民、敬业乐群、劳工神圣的职业道德教育;人性化的教育制度;关注社会需要和人类个性发展为宗旨的职业指导体系[1]。

二、我国高职教育现状

我国的高职教育从改革开放开始,就逐渐成为社会经济发展的有力支撑,经过长期的持续改革和探索,已经形成了具有中国特色的职业教育模式。高职教育所形成的教学成果也为社会的生产建设和管理服务的基层岗位培养了一大批具有高素质、高技术能力的可塑之才,这些人才不仅在学校里学到了切实有用的职业技能,还掌握了学习新知识的有效方法,为他们之后在工作岗位上不断学习、进步打下了良好基础。但是,当面对驱动“中国制造”迈向“中国精造”这一更高要求时,一些突出问题便开始逐渐显现出来[2],需予以重视:

一是制度标准不够健全,部分高职院校在教学目标的构建上、教学内容安排上缺乏对工匠精神和中国精造的解读和重视。当前,教材、课程的设计只关注学生学习的“广度”,而没有与现实需求接轨,缺乏学习的“深度”和“精度”[3]。

二是高职教师队伍自身的工匠精神培养机制不够完善。专业教师在高职院校中承担着主要的教学工作,虽然会接受技能型培训,但是与企业真实环境下的工作有区别,教师的职业精神和企业的工匠精神培养机制衔接存在一定问题。

三是部分机构对高职教育的教学成果缺乏认可,一些主力科技行业将高职院校的学生拒之门外,市场和企业对高职学生信任感不足。职业教育生均经费拨付落实情况各地不一,企业的用工标准还存在重学历、轻技能的现象,因职业院校学生生源和学习能力、适应能力等因素的影响,职业教育培养学生的社会认可度还有待提升。

四是崇尚“精益求精”职业精神和精造精神的良好校园氛围还未形成。部分高职院校的学生只求文凭,并不想真正获得知识和养分,也不懂得如何正确地规划人生[4]。

三、“3+X+2” 培养模式

(一) “3+X+2” 培养模式概述

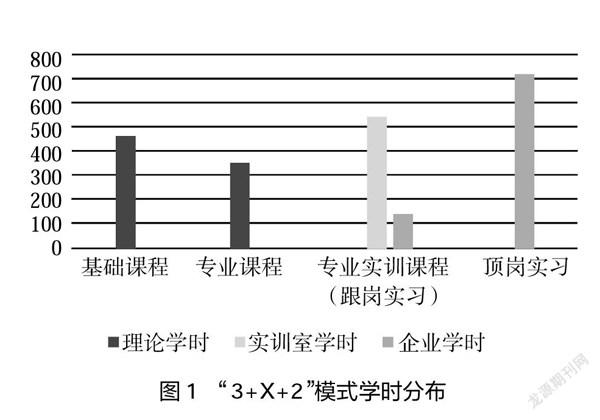

在“3+X+2”培养模式中,“3”即三年制中职学生在中职阶段掌握学科基础知识及操作技能,成为一个初级技能人才。“X”则表示企业实践。在产教深度融合背景下,中职毕业学生可到企业参与岗位学习,企业为学习者提供适合的学习时间、学习内容和学习方式,并鼓励其获取相应岗位资格证书[5]。“2”是指高职阶段,即中职学生到相应学科的高职,学习更深层次的学科知识和操作技能。在此期间学生不仅能学习行业高级知识,也能在学习中更客观了解自身特点和偏好。因为压缩了学习时间,教师可在线上教学平台“学习通”、云班课等平台上传教学资源和课后练习,学生自主在线上进行学习和测验,再到线下听教师讲授和答疑。线上线下双管齐下,激发学生的学习积极性,也大大提高了其学习效率。从高职阶段的第三学期开始,教师应引导学生根据市场需求情况和自身意愿确定主攻就业方向,并只学习该就业方向的相关课程,这样既能使学生有明确的学习目标,发挥特长,减轻学生学习负担,又能达到“攻”“尖”“精”的培养效果。到第四学期,则开始让学生加入大师工作室或进企业进一步学习,向大师学习、向行业领军人物学习。

这种培养模式具有突出的优越性,一是有利于对快速变化的人才市场精准预测,使学校预测市场需求周期进一步缩短,更加紧扣市场脉搏;二是毕业生不仅具有本行业的基本知识和能力,还能在其中某一就业方向有突出才能。学生不仅能掌握一项突出擅长的技能,还在深度学习的过程中,潜移默化地养成钻研、敬业、严谨的匠人精神,在今后的擇业中,这种崇高的职业精神显得尤为重要,也可让学生在今后的工作中学会转化和变通,具有较强的适应性,为其将来转岗提供了可能。这种方式有效地克服了什么都会、但什么都不精的人才培养弊端,受到用人单位的普遍欢迎和认可[6]。

(二) “3+X+2”培养模式存在的问题

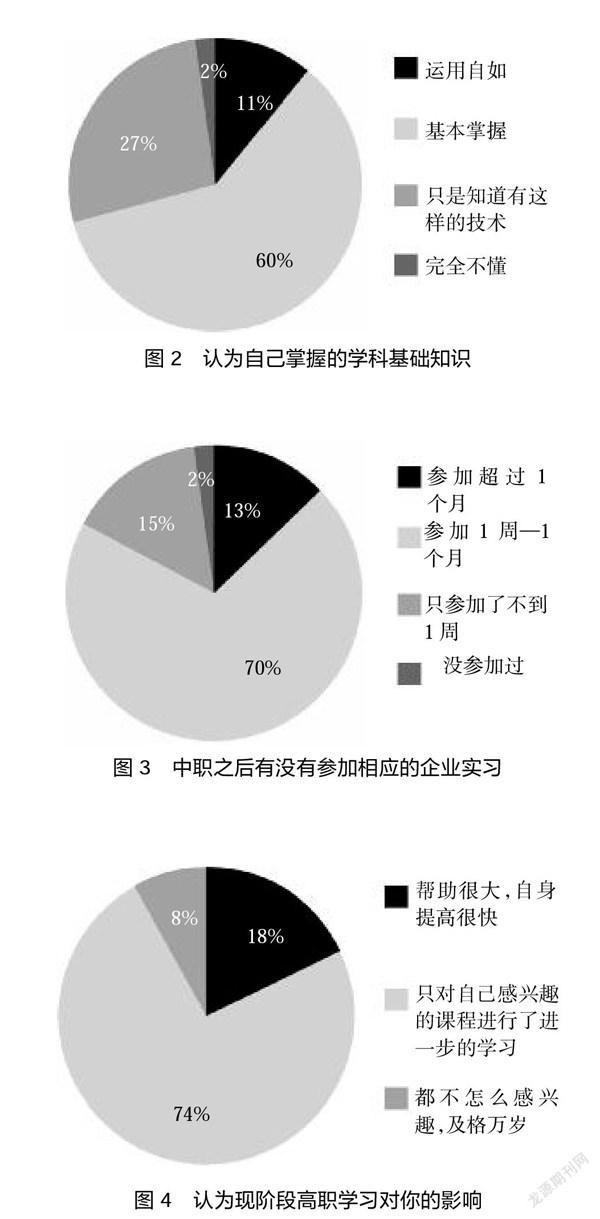

对嘉兴南洋职业技术学院“3+X+2”培养模式学生的问卷调查结果显示(见下图2—图4),现阶段的培养结果离达到培养目标还有一段距离,但学生发展基本符合培养要求。

1. 课程体系衔接不够。就嘉兴南洋职业技术学院而言,“3+X+2”培养模式的学生来自不同的中职学校,每个学校都有自己的特色和偏重点,课程设置不同。但来到嘉兴南洋职业技术学院以后,教师只是整体设置了一套人才培养方案,并没有细分,所以出现了课程重复的情况。如AI、三维设计基础、影视剪辑等课程,不仅课程名称重复,部分教学内容也存在重复,使得中职学生升入高职以后,部分专业课学习与中职阶段重复,造成资源浪费,另一方面,在一定程度上影响学生学习积极性,使其产生抵触心理。为了使教学更有针对性,针对同一门课,授课老师要准备两套教案,对授课老师来说也增加了他们的工作量[7]。

2. 缺少相应的职业资格证书标准体系。自从“1+X”证书试点工作开展以来,虽然中高职学生可以考取各类职业技能等级证书,而且“1+X”证书的类别也非常丰富,几乎涵盖了大部分的职业技能。但“1+X”证书普及率不高,而且根据“1+X”证书的定位要求,大部分高职院校的人才培养方案和课程设置,也并不适合“1+X”中级证书的要求。为了让学生有更高的职业技能等级证书通过率,有些教学内容只能在中职、高职间重复设置。

3. 地方经济校企融合不足。嘉兴市近五年来经济和城市建设都得到了飞速发展,一些与视传专业相关的广告、视觉、文创设计等企业也逐渐增多。视传专业建设在产教融合方面取得较大进展,建立了一批校企合作单位,但企业参与人才培养模式改革力度不大,部分地方企业只想留住人才,却不想培养人才,所以在实习教学中,企业兼职教师发挥作用不足。这样一方面缺乏对产教融合型企业的有效引导,导致校企融合能力不足,另一方面,缺乏相应的激励政策为企业留住人才[8]。

4. 虽然目前“3+X+2”培养模式有些许不足之处,很多学生存在偏科的情况,但这也为培养学生“工匠精神”“精造精神”提供了契机,高职院校应在现有的“3+X+2”培养模式之上,将学生培养成在某一领域的专精尖人才。

四、黄炎培职教思想在 “3+X+2” 培养模式中的运用

(一)将黄炎培职教思想引入课程思政

黄炎培职教思想要求学生学会理论联系实际、知识与技能并重、手脑并用、做学合一的方法。教师在课堂教学中,要摒弃传统“填鸭式”教学方法,充分调动学生的学习积极性和主动性,鼓励学生自发学习,运用多媒体、网络等现代化手段,加强学生与老师的课堂互动,让学生在学习和实操中不仅掌握各项技能的运用方法,更在学习中润物细无声地培养起钻研精神和工匠精神,更加关注社会需要[9]。

(二)将将黄炎培职教思想融入课程设置

黄炎培职教思想要求专业与课程设置要注重科学性和适应性,科学设置教学目标和课程安排,精简重复及其他不相关的课程,不仅要让学生具备应有的职业技能与职业技巧,还应该让他们逐渐成长成为具有严谨、实事求是、不断求实创新思维的新时代职业人。教师在制定教学内容的过程中用精益求精的工匠精神作为基本指引,要求学生在不断的重复练习和一点一点的深入挖掘中,最终达到工匠精神的基本标准。

高职院校可对部分班级或学生进行项目试点,按照“3+X+2”培养模式开展,针对该培养模式,修改课程设置及教学方案。在“3+X”的学习中,校企共建、产学研共同体“企业学院”,实现学校元和企业元的“双元”培养,人才培养方案的规划要根据我国的市场发展企业需求,培养企业真正需要的现代学徒、企业精造所需的人才。

(三)将黄炎培职教思想融入大师工作室

黄炎培职教思想要求遵循社会化、科学化和平民化办学方针。为了实现让所有的学生都能参与到社会实践中去,不仅要让学生“走出去”,到企业去实习,更让专家“走进来”,在学校建设大师工作室,邀请优秀匠人和行业专家来校指导,鼓励学生选择至少一门学科进行重点学习。此模式下,学生在校不仅能跟老师学,还能跟该领域的“行家”进行深度学习,在大师的教导和影响下,通过对大师的学习和观察,潜移默化地养成良好的职业习惯,掌握精湛的行业技能,通过全新的学徒制制度,使职业教育更加科学化、平民化,带领学生在技术上實现攻坚克难,在思想上实现升华发展[10]。

(四)将黄炎培职教思想融入职教评估系统

借鉴澳大利亚TAFE学院的成功经验,学校的培养成果不仅要接受政府的监督,还应该设置专门的评估机构,量身定制量化教学实施评价标准,收集更多元化评价资料,监督教育能更顺利地实施和完成。高职院校应将试点班级和学生的学习成效进行跟踪对比,并与其他以传统模式学习的学生进行对比,观察改革成效[11];整理数据报告,及时总结经验教训,找出实际操作中存在的问题,向成功走在前列的优秀案例学习,真正解决自身的现实问题,让职教评估系统更加科学有效[12]。

(五)构建积极向上的“工匠精神”校园文化氛围

在校园文化建设上,学校应该宣传更具专业性和前沿性的展示作品和展示形式,良好的氛围能够形成正确的文化价值导向,让学生在校园漫步中就能时刻感受到工匠精神和精造精神所带来的发展和变化[13]。

五、结语

“中国制造”该如何走向“中国精造”,成为关乎社会的重要问题。全面深化改革的共识凝聚起全体中国人不懈奋斗的磅礴力量,推动“中国制造”迈向“中国精造”的机遇可谓天时、地利、人和。当下,应发扬工匠精神,弘扬民族品牌,驱动创新发展,让中国制造迈向中国精造,让中国品牌成为国际品牌,书写中国工业文明新篇章。

参考文献:

[1] 陈述. “工匠精神”视角下高职教育改革分析[J]. 福建茶叶,2019(41):146-147.

[2] 曹顺妮. 工匠精神:开启中国精造时代[M]. 北京:机械工业出版社,2016.

[3] 顾卉. 高职院校“工匠精神”培育的困境与路径[J]. 教育与职业,2019(17):36-40.

[4] 胡建雄. 试论当代中国“工匠精神”及其培育路径[N]. 辽宁省交通高等专科学校学报,2016(18):45-48 .

[5] 李国和,闫辉. 澳大利亚TAFE模式研究[J]. 中国职业技术教育,2017(09):78-81.

[6] 李德富,廖益. 中德日之“工匠精神”的演进与启示[J]. 中国高校科技,2016(07):46-48.

[7] 路美英,盛贤,韩国文. 澳大利亚TAFE学院的特色及对高职教育的启示[N]. 河北大学成人教育学院学报,2019(04):78-83.

[8] 马爽. 如何开启中国精造的时代?——读曹顺妮的 《工匠精神:开启中国精造时代》[J]. 中国图书评论,2017(07):9-12.

[9] 杨力,陈焕章. 我国工匠精神研究述评[J]. 成人教育,2018(04):57-61.

[10] 张祺午,岳金凤. 黄炎培职业教育思想研究述评——基于1980—2015年的数据[J]. 职业技术教育,2016(33):11-14.

[11] 张茜. 黄炎培“大职业教育主义”理论探析[J]. 教育科学,2017(11):353-354.

[12] 周丽华,李守福. 企业自主与国家调控——德国“双元制”职业教育的社会文化及制度基础解析[J]. 比较教育研究,2004(10):54-58.

[13] Deutscher Industrie-und Handelskammer(DIHK). The Dual System[R]. German Dual Vocational Education and Training,2014:12-16.

(荐稿人:吉袁媛,嘉兴南洋职业技术学院副教授)

(责任编辑:胡甜甜)

基金项目:2020年浙江省中华职业教育科研项目“黄炎培职教思想指导下高职教育驱动中国精造的理论研究”(项目编号:ZJCVA26)(主持人:钱懿安)。

作者简介:钱懿安(1985—),女,硕士,嘉兴南洋职业技术学院讲师,研究方向:视觉传达设计、高校思政;袁宏伟(1979 —),男,硕士,嘉兴南洋职业技术学院基础教学部副主任,马克思主义学院副院长,党总支副书记,讲师,研究方向:高职教育、高校思政。