珍爱湿地 促进人与自然和谐共生

2022-02-20卢燕

卢燕

2022年,对我国湿地保护工作来说,是具有里程碑意义的一年:中国加入《湿地公约》30周年;我国首部专门针对湿地保护的法律——《中华人民共和国湿地保护法》将于今年6月1日起施行,标志着中国湿地保护进入法治化发展新阶段;11月21日—29日,《湿地公约》第十四届缔约方大会将在湖北武汉举行,这是我国首次承办该国际会议,此次国际盛会在传播生态文明理念、增强全社会湿地保护意识的同时,也将向世界展示中国湿地保护成效,展示负责任大国形象。所有这些表明,近年来我国高度重视湿地保护工作,不断加强湿地保护制度建设,湿地生态系统持续向好,取得了较为显著的成效,并得到国际社会认可,中国湿地保护经验对世界湿地保护也有着重要的借鉴意义。

加入湿地公约30年中国湿地保护实现“三级跳”

湿地与森林、海洋并称为地球三大生态系统,三大生态系统也分别被称为“地球之肾”“地球之肺”和“地球之心”。多年来,我国在湿地保护方面做了大量工作,也取得了积极的成绩。

国家湿地科学技术委员会委员、中国湿地保护协会常务理事、重庆大学建筑城规学院袁兴中教授表示,自从1992年加入《湿地公约》以來,我国全面强化湿地保护管理,不断拓展国际交流与合作,提高全社会湿地保护意识;通过推进湿地立法,实施湿地保护修复制度方案;指定国际重要湿地,发布国家重要湿地名录以及开展湿地调查监测和保护修复工程等措施,全面强化了湿地保护管理,获得国际社会的普遍认可和广泛赞誉。

以全球4%的湿地满足世界1/5人口对湿地的需求

1月19日,国家林业和草原局与湖南省人民政府主办第26个世界湿地日中国主场宣传活动,活动主题为“珍爱湿地人与自然和谐共生”。国家林草局在活动现场发布了《中国国际重要湿地生态状况白皮书》(简称《白皮书》),启动了《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》(简称《湿地公约》)第十四届缔约方大会预热宣传及LOGO征集活动,青少年代表发出湿地保护倡议。

《白皮书》指出,我国现有国际重要湿地64处,其中内地63处、香港1处。《白皮书》汇总了63处内地国际重要湿地2020年生态状况的监测和评估结果。结果显示,我国国际重要湿地生态状况总体保持稳定,总体水质呈向好趋势,生物多样性丰富度进一步提高,分布有湿地植物2258种、湿地鸟类260种。内地63处国际重要湿地面积372.75万公顷,同口径相比2019年有所增长。湿地总体水质进一步改善,53处获取地表水水质数据的湿地中,Ⅱ类水比重最大,占30.19%;7处获取海水水质数据的湿地中,一类3处,二类4处。同时,针对9处湿地自然补水不足等问题,采取了人工补水措施,其中内蒙古达赉湖湿地补水达18.39亿立方米,引水保证率提高到70%。

此外,我国大力推进湿地保护修复,不断增强湿地功能,湿地生态状况持续改善,建立了602处湿地自然保护区、1600余处湿地公园和为数众多的湿地保护小区,湿地保护率达52.65%。强化湿地保护法治化建设,颁布了《湿地保护法》,28个省区市先后出台湿地保护法规,国家和省级层面制定了《湿地保护修复制度方案》和《实施方案》,确立了湿地保护管理顶层设计的“四梁八柱”;深化履约合作,深度参与公约事务和规则制定,广泛开展国际合作和交流,为全球生态治理贡献中国智慧和中国方案。

在1月10日国家林草局召开的新闻发布会上,国家林草局湿地司相关负责人这样总结中国的湿地保护工作:“中国以全球4%的湿地,满足了世界1/5人口对湿地生产、生活、生态和文化等多种需求,为全球湿地保护和合理利用作出了重要贡献。”

湿地保护历经三阶段“十四五”开启新篇章

草木植成,国之富也。中国为保护和修复湿地作出了巨大努力,使湿地成为自然和谐的绿色空间。

中国湿地分布广,类型丰富,面积大。袁兴中指出,中国的生物多样性在北半球位居首位,是世界上生物多样性最为丰富的国家之一,这也源于我国湿地资源在全世界湿地资源中的重要位置。

“我们有世界上海拔最高的高原湿地,高寒沼泽湿地,青藏高原,另外我们也有世界上独一无二的大河河口湿地,像黄河三角洲的湿地以及长江口的湿地,所以我们国家的湿地资源,无论是讲湿地资源的丰富度,还是讲湿地资源的独特性,在全世界都居于非常重要的位置。”袁兴中说。

然而,自20世纪50年代以来,受气候变化和人类活动的双重胁迫,我国湿地面积大幅减少,空间分布范围也明显萎缩。到了上世纪90年代中期,大约有50%的滨海滩涂湿地不复存在,近1000个天然湖泊消亡,生态环境急剧恶化。

中国政府于1992年加入《湿地公约》,成为公约第67个缔约方。自此,中国把保护湿地作为对维护地球生态安全、应对全球气候变化、参与世界可持续发展进程的一项庄严承诺,从此掀开了中国湿地保护和合理利用事业的新篇章。加入公约以来,中国湿地保护经历了摸清家底和夯实基础(1992-2003)、抢救性保护(2004-2015)、全面保护(2016-2021)三个阶段。通过大力推进湿地保护修复,我国湿地生态状况持续改善。

袁兴中介绍,“中国的湿地保护成就在全世界有目共睹,长江湿地保护网络、黄河湿地保护网络、滨海湿地保护网络、黑龙江流域湿地保护网络,几大湿地保护网络基本上实现了对我国国土空间的全覆盖,成为全世界湿地保护的样板和标杆。”

“十三五”期间,中央安排投资98.7亿元用于湿地保护,其中中央预算内投资15亿元,实施湿地保护与恢复项目53个;中央财政湿地补助83.7亿元,实施湿地生态效益补偿补助、退耕还湿、湿地保护与恢复补助项目2000余个,新增湿地面积20.26万公顷,湿地保护率达到50%以上。印发《国家重要湿地认定和名录发布规定》,发布《2020年国家重要湿地名录》29处;指导各省发布省级重要湿地142处,目前全国共有23个省(区、市)发布省级重要湿地811处,25个省(区、市)出台省级重要湿地认定标准(指标)。编制实施了《红树林保护修复专项行动计划(2020—2025年)》,新增国家湿地公园201处。

“十四五”期间,我国将实施一批湿地保护修复国家重点工程项目, 包括长江经济带、京津冀等国家重大战略的湿地保护修复工程,补齐湿地生态保护短板。

国家湿地公园成为主力军

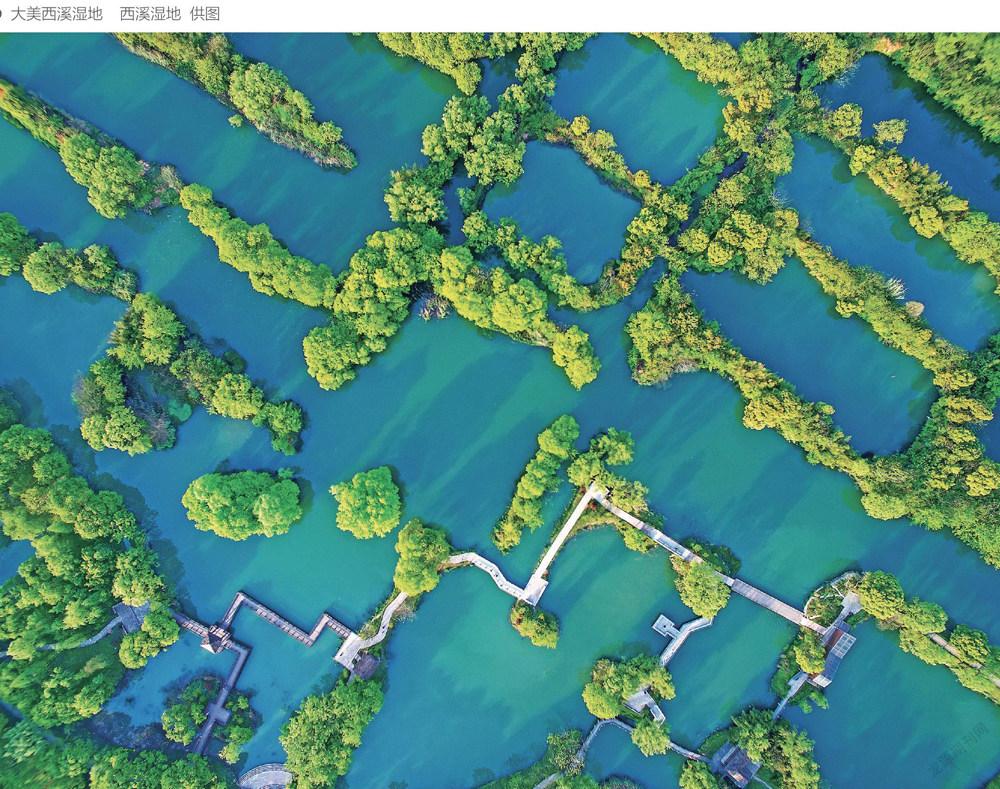

每天早晨,蒋晨杰会从家里沿着西溪湿地步行到湿地公园游客中心,开始他一天的工作。蒋晨杰是西溪湿地一名观光车驾驶员,他的老家就在老樟树下的深潭口村,从小在这儿长大的他目睹了西溪湿地由美变丑、又由丑变得更美的全过程。“小时候,这里水还是很清,我们就在西溪的河道游泳,抓鱼捕虾。到了上世纪90年代,村里人开始养猪,养鱼虾,在河面支个台子就养起猪来,粪便直接排进河里,空气中弥漫着难闻的猪粪味。”蒋晨杰说。不过经过几年治理,西溪湿地又变回他小时候的样子了。

让他没想到的是2020年3月31日,总书记坐着他开的车来到湿地深潭口大樟树下。

蒋晨杰和他的伙伴们见证了西溪湿地作为中国湿地保护范本的前世今生,而西溪的保护和发展史亦是中国湿地保护的一个缩影。

西溪湿地中国湿地保护的缩影

20世纪五六十年代,西溪湿地占地60多平方公里,而到了2002年,西溪湿地只剩下11平方公里。在城市化的进程下,西溪湿地正以年均約1平方公里的速度在萎缩。“那时西溪号称是‘杭州的龙须沟’,污水横流、臭不可闻,还有很多散乱建筑和小化工厂、养殖厂等。”北京林业大学生态与自然保护学院教授张明祥说起2003年去西溪湿地调查时的情景,记忆犹新。

当时,在浙江省委、省政府的领导下,杭州市计划对西溪湿地进行综合保护和治理。可是,怎么保护、如何治理、治理好后怎样保持却成了难题。专家组通过借鉴国外湿地保护的成功模式,结合我国国情和社会发展的需要,创造性地提出了“湿地公园”的概念。这个建议很快被当地政府采纳。2003年9月,西溪湿地综合保护工程正式启动,西溪湿地迎来新变革。2005年2月,西溪湿地被原国家林业局命名为全国首个国家湿地公园。当年4月30日,西溪国家湿地公园开园时,收到了一封重要贺信——“实施西溪湿地综合保护工程,建设首个国家湿地公园,对于促进人与自然和谐相处,改善杭州城市生态环境质量,建设国际风景旅游城市,具有积极的作用”,信中写道。这是时任浙江省委书记、省人大常委会主任的习近平发去的贺信。

2020年3月,习近平总书记到杭州西溪国家湿地公园考察时指出,原生态是旅游的资本,发展旅游不能以牺牲环境为代价,要让湿地公园成为人民群众共享的绿色空间。15年来,杭州市实施了西溪湿地综合保护工程,出台了中国第一部单一湿地公园保护管理条例,水质从劣五类提升至总体三类、鸟类从79种增加至186种、入园游客从每年40万人次上升至500万人次,取得了良好的生态效益、社会效益和经济效益,成为践行习近平生态文明思想的样板和典范。

西溪湿地还有一个巨大的贡献,那就是把“湿地公园”的概念推向了全国,带动了全国湿地的保护。

国家湿地公园成为湿地保护主力军

暖暖冬日,微风吹拂,芦苇摇曳。12月初,成群越冬候鸟在山东东营黄河三角洲国家级自然保护区觅食嬉戏,处处洋溢着生机与活力。生态好不好,鸟儿说了算。东营从“城市湿地”到“湿地城市”的可喜转变,是我国湿地保护修复取得突出进展的一个缩影。

像西溪湿地和东营这样的国家湿地公园还有很多,已经成为我国湿地保护的主力军。目前,我国初步建立了以国家公园、湿地自然保护区、湿地公园为主体的湿地保护体系,湿地保护率达52%以上。在《湿地公约》第十三届缔约方大会上公布的全球首批18个国际湿地城市里,中国有6个城市名列其中。

云南抚仙湖国家湿地公园投入资金300亿元开展湿地生态保护修复,使公园水质常年保持在Ⅰ类,相当于为全国人民每人储备了15吨的优质淡水。

广州海珠国家湿地公园带动周边投资超725亿元,形成万亿级产业集群。广西龙胜龙脊梯田国家湿地公园通过政府主导、公司经营、村民参与的运行模式,以分红和补助的方式带动近万名当地村民实现脱贫。

2019年,全国国家湿地公园接待游客量达3.85亿人次,89.33%的国家湿地公园向公众免费开放,给人民群众提供了良好的生态产品,已成为人民群众共享的绿色空间。

深圳华侨城国家湿地公园通过线上和线下相结合的方式,2020年对近700万人进行了科普宣教。凭借科普宣教的优势,许多湿地公园建成了湿地学校或者高校实习基地。在2019年全国自然教育总校授牌的首批自然教育学校中,国家湿地公园数量超过了1/3。截至目前,全国国家湿地公园已累计为1.76亿人次开展了科普宣教。

国家湿地公园不但是践行“两山”理念的生动写照,也是人民群众的绿色空间,更成为传播生态文化和开展自然教育的主阵地。

中国智慧提升国际地位

目前,我国在《湿地公约》事务中担任公约常委会区域代表、公约常委会第十四届缔约方大会(COP14)工作组主席、国际湿地城市独立评审委员会评委、公约科技委员会主席。在国际平台上,我国代表大多数发展中国家利益,积极表达履约诉求和愿望。通过服务林草外交,贡献中国智慧。我国提交的“小微湿地保护”决议草案,在第十三届缔约方大会上获得通过,成为公约决议在全球范围内执行,并列入公约科学技术委员会2019-2021年工作优先领域。

在第十三届缔约方大会上公布的全球首批18个国际湿地城市名单中,我国6个城市摘得殊荣,成为公约在全球范围内推广其湿地保护目标、原则、方法和决议的楷模。

同时,我国积极参与全球环境治理。2016年在江苏常熟成功举办第十届国际湿地大会,这是40年来首次独立在亚洲国家举办的国际湿地大会。大会通过了《常熟宣言》,中华人民共和国国际湿地公约履约办公室被国际生态协会授予“大会组织特别贡献奖”。

另外,积极开拓国际合作渠道。对外讲好中国故事,承办对发展中国家湿地保护援外培训,为20多个国家的150多名湿地管理者传授我国湿地保护修复先进技术和成功模式。配合国家“一带一路”倡议,首次成功执行外交部“澜沧江-湄公河专项基金项目”中的湿地保护修复项目,6个国家60多名代表通过参加高级研讨会和培训班,分享流域各国湿地保护经验,探讨有效模式。积极推进实施全球环境基金(GEF)“中国湿地保护体系规划型”项目,“中国水鸟迁徙路线保护网络”项目获得GEF理事会批准,赠款金额1000万美元。

实现湿地资源的合理利用,以达到生态价值和经济价值平衡,是国际湿地公约的宗旨之一。中国正在向全世界展现湿地保护方面的“中国智慧”“中国方案”。

湿地保护的“武汉样本”

今年11月,武汉将代表中国首次承办《湿地公约》第十四届缔约方大会。这是首次在中国举办国际湿地大会,是我国履行国际公约,积极参与全球环境治理的重要举措,充分彰显了中国作为负责任大国的时代担当,是开展对外交流、系统展示我国生态文明建设成果的重要平台,也是展示武汉疫后重振城市新形象的重要窗口。

那么多城市,为什么选武汉?

1月17日,湖北省暨武汉市2022年世界湿地日主题宣传活动举行,武汉城市圈内英山张家咀国家湿地公园、云梦涢水国家湿地公园、天门张家湖国家湿地公园通过国家级试点验收,正式获得授牌。至此,武汉城市圈内的国家级湿地公园增至30家,全省总数达到66个,位列全国第三。

湖北省的省会武汉市是一个伴水而生的城市,有“江城”和“百湖之市”之称。165条河流纵横交错,166个湖泊星罗棋布,湿地面积16.2万公顷,占武汉国土面积的18.9%,湿地资源居全球内陆城市前三,武汉还是国内拥有国家级湿地公园最多的城市,人均占有地表水量居世界大城市之首,是名副其实的“湿地之城”。

武汉市园林和林业局局长余力军介绍,2007年,《武汉市湿地保护总体规划》通过,武汉市园林和林业部门組织专家,用时3年摸清武汉湿地家底。2010年3月,武汉在全国副省级城市中率先为湿地保护立法,出台了《武汉市湿地自然保护区条例》,划定了一批湿地公园和自然保护区,形成了湿地保护的样本。

此后,又相继出台《武汉市湖泊保护条例》《武汉市基本生态控制线管理条例》《武汉市湿地保护修复制度实施方案》,为城市湿地保护管理提供了制度性保障。

2013年10月,武汉在全国第一个推出湿地生态补偿机制——《武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法》。

通过实施两江四岸整治、六湖连通、四水共治、海绵城市建设等系列湿地保护与生态修复工程,组织动员全市30多个NGO组织、20余万志愿者参与,构建了湿地保护的强大合力,实现了人与自然和谐共生,形成了湿地保护的“武汉样本”。

2020年度《武汉市湿地生态系统服务评估报告》显示,通过生态学方法对湿地的隐形价值进行衡量,武汉市湿地生态系统服务价值达939.75亿元。以创建“国际湿地城市”和办好《湿地公约》第十四届缔约方大会为契机,武汉一直持续开展对沉湖、东湖等15处湿地自然保护区、湿地公园的保护与修复。

2021年,武汉还启动了智慧湿地建设,通过构建实时监测网络,打造以实时监测、快速诊断、自主分析、高效决策、精准管理为标志的林草生态智慧感知系统,实现由传统大尺度管理向现代精细化治理转型。预计2022年7月完工。建成后,可实现全市湿地类自然保护地的全覆盖在线监测,每日数据预计可达10万条以上,把湿地的管理工作建立在科学、准确、及时的信息资源基础上,进而全面推进武汉园林和林业的科学经营和决策。

未来5年,武汉还将打造“湿地花城”,根据湿地资源类型,划分“四级六类”湿地公园体系。

加入《湿地公约》30年来,中国在湿地保护方面的成绩得到了国际社会的认可和称赞。湿地大会在中国召开就是一个最好的肯定。联合国湿地公约组织秘书处秘书长玛莎·乌瑞格在1月19日国家林业和草原局与湖南省人民政府主办第26个世界湿地日中国主场宣传活动致辞时表示,自1992年加入《湿地公约》以来,中国政府积极履约,共指定了64处国际重要湿地。值得一提的是,中国还是国际湿地城市的领军者,有6个中国城市于2018年获得了“国际湿地城市”称号。对于在未来的“十四五”规划中,中国将致力于改善生态系统的状况,加强大江大河及其他湿地的环境保护,玛莎·乌瑞格认为,此举“值得点赞”。而随着《湿地法》出台,我国湿地保护进入新时代高质量发展阶段。中国为湿地保护的付出和努力提供了中国模式,做出了杰出的贡献。中国湿地保护,明天会更好。