思敬原始巧匠 鲁因实验考古记

2022-02-19赵里萌田玉峰

文 图/赵里萌 田玉峰

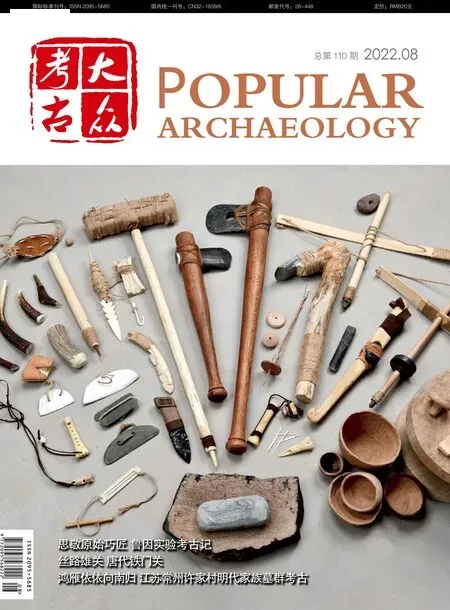

部分实验考古教具

吉林大学夏县田野考古实践教学基地位于山西夏县裴介镇鲁因村,这里东眺中条山,南临解盐池,是传说中的介子推故里。2020 年8—12 月,吉林大学考古学院4 名带队教师以及2018 级考古班的全体同学在夏县进行了为期111 天的田野考古实习,食宿起居、室内整理均在鲁因基地内,发掘地点则是基地附近的师村遗址。师村遗址是运城盆地内一处仰韶时代早期聚落,遗迹包括夯土围墙、夯土台基、木骨泥墙房址、土坑竖穴墓,遗物包括各类陶器、石器、骨器、蚌器等,还发现了目前已知年代最早的石雕蚕蛹。此外,遗址还包括东周时期和宋金时期的遗存。

每周日下午,我们陆续开展了共计10 次的实验考古课程,共包含16 个独立的实验,主要以史前技术为主,同时还结合师村遗址的特点,比如针对石雕蚕蛹设置了纺织实验,针对夯土城墙设置了夯土实验。每次实验均首先由教师进行背景知识讲解和示范操作,再由同学们使用教具进行体验和互动。相比枯燥的书本知识,这些实验更具趣味,达到了意想不到的课堂效果,也拉近了同学们与史前先民之间的距离。

石凿、石斧、石钺、石锛等教具

教具准备

实验所用的教具是在实习开始前的三个月内陆续制作的,共计30 余件(套),包括石磨盘、石磨棒、石犁、石铲、石杵、石刀、骨柄石刃刀、慢轮制陶工具(陶车、陶拍等)等。这些教具的原型均来自于出土文物,涵盖了史前社会生产、生活的各个方面。

制作教具主要使用了角磨机、电磨、电钻、台锯、磨抛机等电动工具,相比手工更为高效,实验效果也并无差别,只有在最后的抛光或刃部调整时进行了手工打磨,制作打制石器时则采用了原始方法。需要注意的是,无论是切、磨、钻,均需要做好安全防护工作,包括护目镜、防尘面罩、手套等,要了解各类工具的安全使用规范,作业之前需确认锯片、钻头的可靠性,用手电钻切割骨料、蚌壳时应使用金刚砂轮,绝不可使用角磨机安装锯片切割木料。

泵钻、石钻头教具

纺轮、骨锥、骨针、针筒等教具

图① 打制黑曜石刀教具 图② 骨柄石刃刀教具 图③ 石刀、蚌刀、蚌镰等教具 图④ 骨鱼镖教具

使用间接打击法修理毛坯

此外,为了更好展示实验效果,我们选择偏软质的材料作为加工对象,比如桐木、板岩,可以在短时间内钻孔、磨制。硬质的材料,如干榆木,则可以加速石器的损坏,展示石器的崩坏机理。

实验课程

石器打制技术课程主要利用石锤、鹿角锤、压剥棒等工具制作黑曜石镞。先用一大块黑曜石料作为石核,使用鹿角锤、石锤制作台面并打片,展示硬锤和软锤的不同效果。随后,选取适宜的石片做进一步加工,分别展示直接打击法和间接打击法的不同。石片经过两面修整后用鹿角尖、压剥棒进行压制,最终制成石镞。

石器磨制技术课程主要是用板岩、磨石等工具磨制一件石矛。选择一块大小适中、质地偏软的板岩,在质地细腻、坚硬的砂岩质磨石上研磨,这样能够加速实验进程,在较短的时间内达到预期效果。先使用石锤对板岩进行简单打制,获得石矛的毛坯,然后对边缘进行磨制修形,继而磨制刃部、身部,实验过程中需要不断加水冲洗石屑,最终制成石矛。

慢轮制陶技术课程是用泥条盘筑法制作陶钵,并进行纹饰绘制。选用成品陶泥,用麻绳割取适当大小的泥片,将陶泥反复摔打,排出气泡,在木板上用掌心搓制泥条备用。用泥饼做底,在慢轮上层层盘筑泥条,随着慢轮的转动最终做成陶钵毛坯。转动慢轮,使用陶拍及拍垫对坯体进行加固,并留下绳纹,最终成型。陶器阴干后,使用赤铁粉、锰粉、化妆土粉对其进行彩绘。

体验石铲、石犁的使用方法。在基地内选取一片平整的荒地,用石铲翻地,使土地变得松软。石铲安装了脚踏柄,可让同学们了解手持和脚踏铲土的不同。在另一块荒地上使用石犁进行开垦实验,石犁的器形参考了红山文化石犁,安装了十字柄,两侧连接绳索。一人手扶长柄,另两人拉拽两侧绳索。经过三人不断摸索,最后发现这种石犁无法像传统犁那样进行不间断的连续作业,更可能是断续式作业,每一段的行进长度约等于犁身长度,可分成蹚、翻两个动作。此外,犁地的角度在30°左右时作业最顺畅,三人保持同步的劳动节奏也非常重要。

使用陶拍、拍垫对坯体进行加固

我们还用不同类型的石刀、蚌刀等刀具进行狗尾草收割实验。选择一块长满成熟狗尾草的荒地,使用半月形石刀、亚腰形石刀、半月形蚌刀对狗尾草进行收割。刀具均安装了适宜长度的绳子,便于手持。收割动作的要领是一个“掐”字,即将草茎抵住刀刃,用大拇指轻轻发力,就可将谷穗与茎分离。在实验中让同学们体会不同材质、形制刀具的磨损情况和收割效率。

使用石犁进行犁地实验

使用石刀收割狗尾草

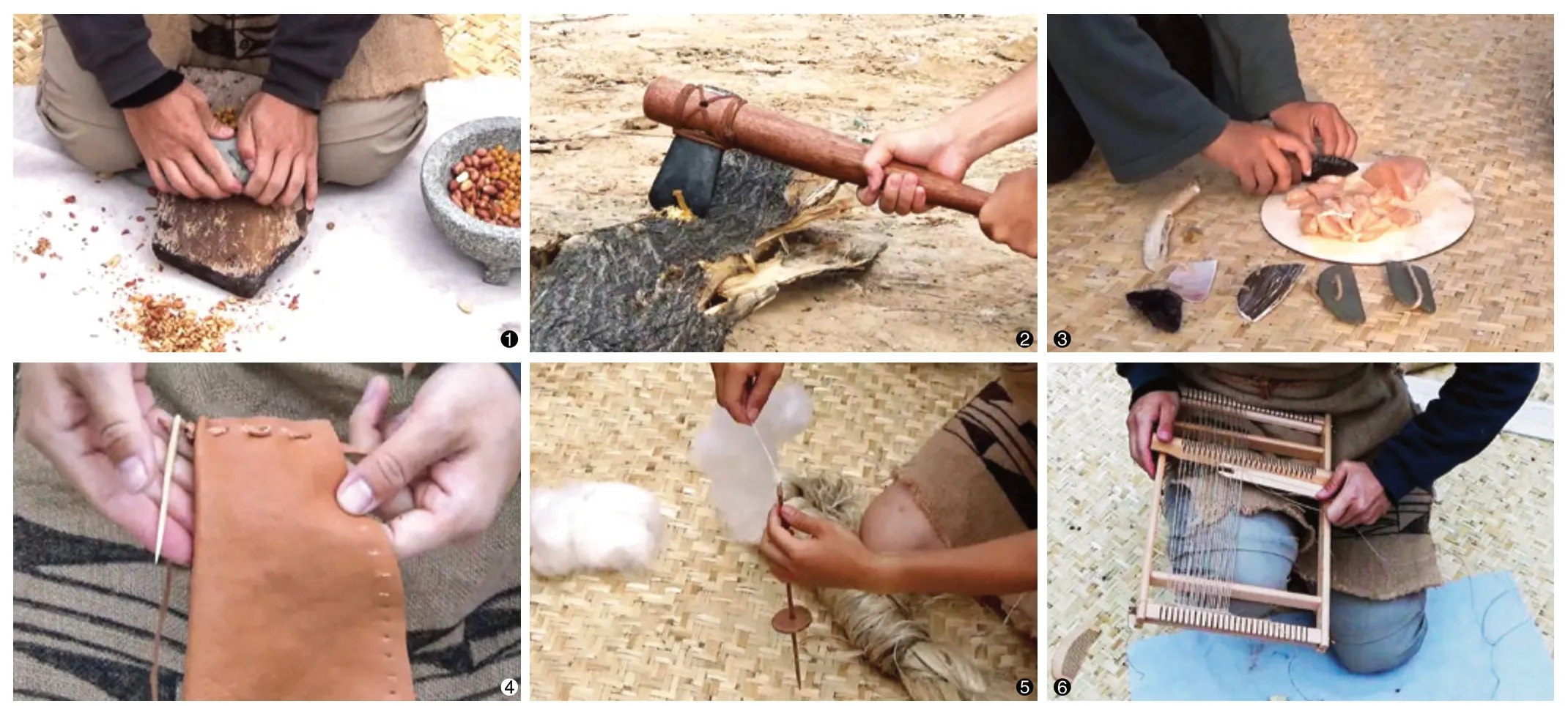

图① 使用磨盘、磨棒制作花生粉 图② 使用石斧劈砍木材 图③ 使用石刀切割鸡肉图④ 使用骨针缝制羊皮袋 图⑤ 使用纺轮制作棉线 图⑥ 使用腰机、梭子和麻线织布

用磨盘、磨棒对黄豆、花生进行磨粉实验。实验用的磨盘为板状,磨棒为扁柱状。实验之前先带领同学们观看现代非洲部落居民使用磨盘、磨棒加工木薯的影像资料。实验时,将花生放在磨棒的内侧(实验者身体一侧),先原地碾动,初步压碎花生,随后向前推动磨棒,并往返运动,将花生碎块做进一步研磨,最终磨制成粉末状。

体验石斧、锛、凿的使用方法,模拟石斧砍树、石锛脱树皮、石凿打孔。我们选择一段质地非常坚硬的干榆木,用石斧对树干的中心部位进行左右带有倾角的劈砍,在挥斧数十下后,树干表面形成“V”字形的砍切痕迹,深约2 厘米,但此时石斧的刃部出现1.5 厘米宽的崩疤,无法继续作业。随后,用石锛在砍切痕处沿树干轴向砍砸,反复工作,剥开一小块树皮,并用木槌、石凿在此处凿出一个小孔。

用黑曜石片、黑曜石刀、骨柄石刃刀、磨制石刀、蚌刀等不同刀具进行切肉、割皮实验。这里使用了新鲜的鸡胸肉和鞣制羊皮作为实验对象,先依次使用各类刀具在木板上切割鸡肉,再依次割划羊皮,以感受不同材质刀具的锋利程度。同学们普遍觉得打制石片、打制石刀和骨柄石刃刀更为锋利,而磨制石刀、蚌刀在切割过程中阻力明显较大。

用骨针、骨锥、羊皮、皮绳缝制一件口袋。同学们先用石刀在羊皮原料上裁取一块方形原料,用骨锥配合木板在皮料的边缘依次钻孔,用骨针牵线,将皮绳穿入孔内,最终制成一件羊皮口袋。这个实验可以让同学们直观感受到骨锥的穿透力。

利用纺轮、棉花纺制一段棉线。纺轮为陶质,中间穿木杆,木杆尾端用麻绳固定一个钩状骨片。将大棉花团弄蓬松,半抽出一小团(不可与主体分开),用手指搓出一个线头,将线头绕在钩上固定,一手搓动木杆使其转动,另一只手慢慢从大棉花团中继续抽料,抽出的棉花要少,量要均匀。随着纺轮的转动,骨钩与大棉花团之间逐渐拧成一段约10厘米的棉线,将拧好的棉线绕在木杆上,再重复之前的动作,最后制成一团棉线。

利用腰机纺织麻布。腰机选用了市面可见的一类儿童益智玩具,但构造和原理与原始腰机是一样的。用麻线先缠绕腰机两端,充当经线,使用分经棍将经线分开,逐一固定在凹槽内,留出穿插纬线的空隙。用梭子带动纬线穿入空隙,用梳子代替打纬刀固定纬线。转动分经棍,使经线错位,继续反向穿插纬线,重复上面的动作,最终织成一小块麻布。

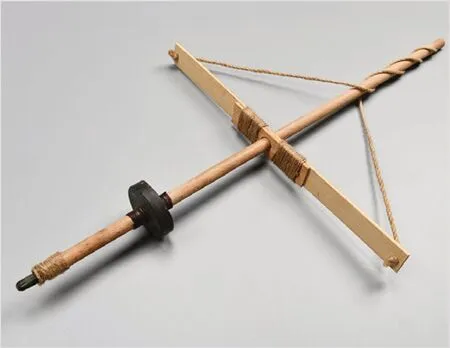

用手动钻、杆钻、弓钻、泵钻4 种钻具对木材、石料钻孔,体验史前钻孔技术。这里使用了质地较软的桐木和板岩,首先采用琢制的燧石钻,钻孔效率很低,开孔不规则。随后使用杆钻,即将燧石钻头固定在木杆上,杆钻的使用动作类似钻木取火,搓动木杆,由上至下给出一个压力,此法钻孔效率较高,开孔也较圆润。随后使用弓钻,由钻帽(半钻孔的卵石,内部加油脂润滑)、钻杆、弓、燧石钻头组成,这种钻具效率很高,力度也很大,尤其适合在石料上打孔,工作中可以观察到钻头不断迸溅出小火花。最后使用泵钻,由钻杆、飞轮、压杆、钻头组成,这种钻的工作效率最高,但力度不及弓钻。经过实验,同学们对不同钻具的工作原理和效率有了新的认识。

体验使用史前渔猎工具,主要演示网坠、弓箭、掷矛器、分体鱼镖、投石索的使用方法。首先演示网坠的系法以及撒网的基本动作。随后使用复合竹弓和安装磨制石镞的箭对牛皮进行射箭实验,感受原始弓箭的威力。接着演示掷矛器的结构和使用方法,通过慢动作来理解掷矛器的工作原理。进行分体鱼镖的使用演示时,我们用纸壳做了一个大鱼模型,安装牵引线,让一名同学牵引模型在地面模拟鱼的游动,随后实验者用鱼镖瞄准并刺中模型,让牵引者模拟大鱼挣脱动作,使鱼镖与手柄分离,模型带动鱼镖继续“游动”,此时演示者扔掉手柄,拽住鱼镖连接的绳索与“大鱼”相持,最终将其“捕获”。最后,演示了投石索、弹珠的工作原理。

图① 使用弓钻对板岩钻孔

图② 使用竹弓、磨制石镞射箭

图③ 使用石夯制作夯土柱础

图④ 使用刻刀在卜骨上刻辞

图⑤ 展示骨簧的握持方法

利用石铲、石夯,模拟复制出师村遗址东周时期遗迹中常见的夯土柱础。首先用石铲在平地挖掘一个小坑,用黄土层层填入,并用石夯反复夯打,直至小坑被夯土填平。最后用手铲二分法解剖小坑,发现剖面上露出清晰的夯窝和“千层饼”似的夯层。这个实验主要让同学们理解夯土的产生及其内部结构。

进行甲骨占卜的模拟实验时,主要是对龟腹甲、羊肩胛骨进行钻、灼、刻辞。先用泵钻和圆棒状钻头对龟甲、羊骨进行钻磨,只留下薄薄一层。然后陆续使用蚊香、艾香、燃烧的木条对薄层进行烧灼,发现必须通过不断吹气才能提高灼烧点的温度,这一过程会产生大量烟雾,不可避免会被占卜者吸入。烧灼兆纹是一个考验耐心的过程,经过近半小时的努力,才最终在两块卜骨上烧出细小的裂纹。最后,使用刻刀在卜骨上刻辞。

演示骨笛、骨哨、骨口簧等原始乐器的结构及演奏方法。骨笛用羊胫骨制作,吹嘴处塞入一个斜坡状的小木块,可以吹奏出三个音阶。骨哨用鹿角尖挖空制成,同样塞入木块,可发出尖锐的哨音。口簧用水牛骨制成,以石峁遗址出土品为原型,放大了一倍。骨簧一端栓绳子,作为固定绳,带孔的一端同样栓绳子,并固定一个短木棍作为拉杆。演奏时将簧片贴近口腔,用嘴唇包住,左手捏住骨簧端部及固定绳,贴在左颊处,保持固定姿势,用手拉动拉杆,施加一个快速的拉力,让簧片震动,调节喉部,发出音调高低不同的嗡嗡声。

结语

考古学研究的目的是“透物见人”,实验考古则是一个很好的方法和途径。此前已有不少高校设置了专门的实验考古讲座、课程或夏令营,但在田野实习基地开展系统的实验考古活动对我们来说还是首次尝试,取得了不少收获。

首先,本次课程表明,将实验考古教育搬入本科田野实习阶段是很适宜的。一方面,在田野实习中,同学们的动手能力有所提高,有助于实验的积极开展。另一方面,实习驻地相比校园更加贴近自然,可为实验提供开阔的场地和各类资源。最重要的是,在实习阶段,同学们将专业知识和田野训练相结合,这些实验有助于将书本知识与实践经验进一步融合在一起。比如,有同学以为遗址中东周墓葬出土的石圭是贵重的随葬品,但看了磨制石器实验后,才知道板岩加工简单,石圭的成本应较低廉。又如,遗址出土了大量酥脆的蚌刀,有同学质疑其是否实用,在看了蚌刀的加工过程和切割实验后才知道埋藏之前的蚌刀应是坚硬而锋利的。总之,这些实验带来的生动体验是传统课堂难以做到的。

其次,相比带有学术目标的专业实验考古,我们的实验内容和过程更像是科普教育,主要培养学生对手工业考古的兴趣,以及对史前技术的理解和体验。在实验课程后,不少同学在面对出土文物,第一时间想到的是“它是怎么做成的”;而在此之前,文物对于学生而言更多的是神圣感与距离感。当同学们亲手握住鹿角锤打下一个石片,或是抵住钻杆钻出一个圆孔,文物背后的古代工匠刹那间穿越到他们的思绪中,文物也变得鲜活起来。

由于准备时间仓促,本次课程还存在诸多不足。希望以后能与兄弟院校开展交流、合作,为更多考古专业学生以及社会各界爱好者提供能够亲身体验的文物科普教育,将高校实验考古活动办得更加有声有色。