基于双优化流线的城轨车站客流仿真系统设计与实现

2022-02-19唐水雄郭梦倩唐金金赵利强

唐水雄,郭梦倩,唐金金,张 涛,赵利强

(1.北京驿禄轨道交通工程有限公司,北京 101200;2.北京化工大学 信息科学与技术学院,北京 100029;3.北京交通大学 交通运输学院,北京 100044)

在城轨车站的运营管理中,高峰时段客流积压易造成站内拥堵,给工作人员带来巨大的客流管控压力[1]。如何准确掌握客流瓶颈分布,有效实施管控方案,是目前车站运营管理工作中的难点[2]。因此,亟须构建一套客流仿真系统,对客流的动态分布进行推演,分析客流拥堵点,协助站务人员提出管控措施。

1 研究背景

对于城轨车站客流演化规律的研究,相关学者利用社会力模型描述乘客的微观运动,推演客流变化规律,并不断改进和发展社会力模型。马洁等人[3]建立基于危险源的社会力模型,较好地再现了地铁站台层危险突发事件下乘客疏散过程。何民等人[4]引入实时感知与避让算法,对社会力模型进行改进,建立了同伴群步行结构模型,对分析乘客运动时的行为特征具有一定的借鉴意义。李俊[5]利用场景中的障碍物生成路径节点,通过最短疏散路径改进社会力模型,使人群疏散仿真更加真实。文献[6]针对行人运动时的结伴问题,结合颗粒流理论改进社会力模型,实现了考虑结伴行为的地铁通道行人仿真,为通道内行人组织提供指导。对于客流仿真系统的研究,文献[7-10]分别利用AnyLogic、VISSIM、Pathfinder、Viswalk 等软件搭建车站客流仿真系统。这些软件虽然易于实现客流推演,但其底层行人仿真模型的准确性不高,且不支持修改[11],使二次开发功能受限,因而不能很好地满足城轨车站客流仿真系统的业务需求。

基于上述分析,本文针对城轨车站场景复杂的特点,设计了基于双优化流线的城轨车站客流仿真系统(简称:车站客流仿真系统),并介绍了该系统在某地铁站的仿真效果。

2 系统架构

2.1 逻辑架构

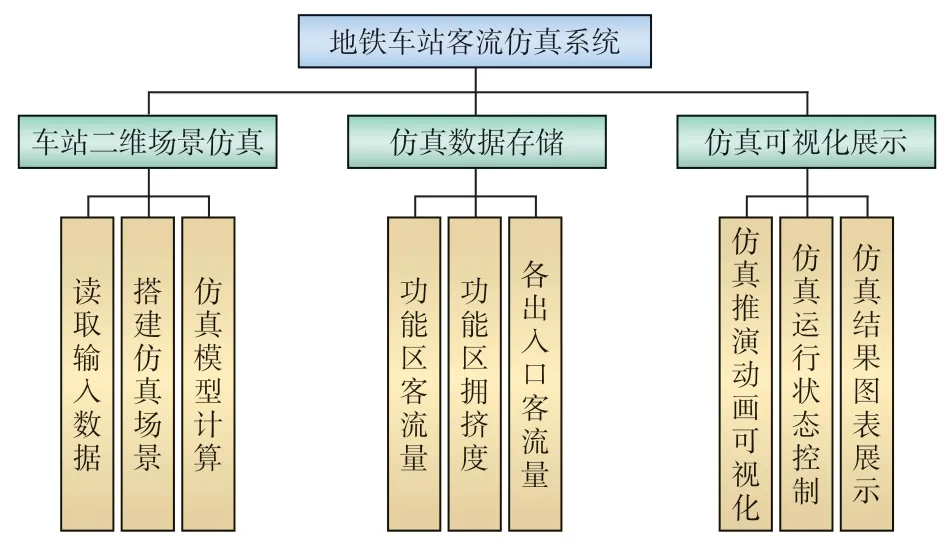

车站客流仿真系统的逻辑架构如图1 所示。

图1 车站客流仿真系统逻辑架构

(1)数据层:提供输入数据,包括仿真所需的客流数据和车站基础配置数据。

(2)应用层:加载系统所需的输入数据,基于乘客仿真模型完成系统仿真场景的搭建、仿真计算、仿真控制、参数配置、仿真数据等信息的存储。

(3)界面层:为操作人员提供人机交互界面,通过该界面实现仿真过程的可视化展示,以及仿真运行状态的控制。

2.2 功能架构

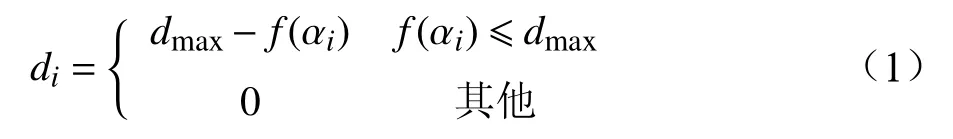

车站客流仿真系统的功能包括车站二维场景仿真、仿真数据存储和仿真可视化展示,具体架构如图2 所示。

图2 车站客流仿真系统功能架构

(1)车站二维场景仿真:车站客流仿真系统从数据库中读取客流、车站基础配置、仿真模型参数等数据,根据车站站厅层和站台层的计算机辅助设计(CAD,Computer Aided Design)图搭建车站仿真场景。

(2)仿真数据存储:车站客流仿真系统将仿真过程中车站内不同功能区在不同时间段的客流量、拥挤度、出入口客流量等数据存入数据库,实现数据存储与分析,为站务工作人员掌握客流分布、实施客流管控措施提供数据支持。

(3)仿真可视化展示:车站客流仿真系统通过人机交互界面展示仿真动画,直观地显示客流的动态分布。同时,车站客流仿真系统具有仿真运行状态控制功能,并以图表形式多维度展示仿真结果。

3 双优化流线设计

3.1 基于改进社会力模型的局部流线优化

作为微观交通行为仿真模型,社会力模型可以准确地反映乘客在车站内的走行轨迹。在社会力驱动下,乘客按照既定走行流线完成出行目的。但是,当乘客按照既定流线行走时,难免与其他行人发生碰撞,因而需在局部范围内调整实际走行流线。考虑这一情况,车站客流仿真系统对社会力模型进行改进,在微观层面上实现乘客对走行流线的动态调整,从而达到优化局部流线的目的。

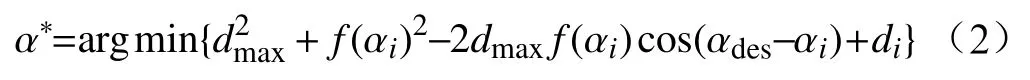

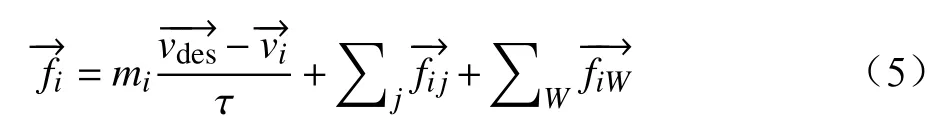

乘客的既定走行流线决定了社会力模型中自驱动力的期望方向初始值,而期望方向的变化主导乘客的实际走行流线。因此,车站客流仿真系统在社会力模型的基础上,利用启发式算法[12]获得期望方向初始值。考虑乘客与其他乘客的碰撞位置必定在乘客前进方向的视野范围内,因此,基于改进社会力模型的局部流线优化(简称:局部流线优化)通过增加乘客的碰撞约束距离di,对期望方向计算规则进行改进,使期望方向的选择更加符合乘客真实的前进方向。所增加的乘客碰撞约束距离di为

其中,αi为乘客i的走行方向,f(αi)为乘客i与其他乘客的首次碰撞距离;dmax为f(αi)的最大值,在数值上等于乘客i的视距。

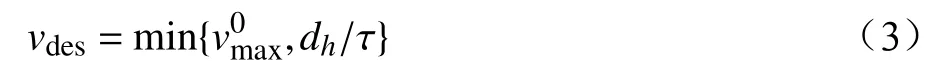

在碰撞约束距离di的限制下,局部流线优化计算乘客i在期望方向的唯一最优解,实现流线方向的动态调整。改进后期望方向的唯一最优解 α*为

其中,αdes为乘客i的局部流线方向。

乘客的碰撞行为对局部流线的影响不仅体现在改变乘客的期望方向,还体现在降低乘客的行走速度。为了降低碰撞产生的影响,车站客流仿真系统改进了乘客的期望速度,使其在发生碰撞前降低自身行走速度。改进后的期望速度唯一最优解vdes为

由此可得,改进后局部流线的乘客i的自驱动力为

车站客流仿真系统通过改进的社会力模型,对车站空间场景进行建模。在乘客碰撞行为的影响下,该模型能够计算出乘客的期望方向和期望速度的唯一最优解,从而得到乘客自驱动力的唯一最优解。同时,该模型还计算乘客与单一障碍物W之间的排斥力,并求解乘客视野范围内所有障碍物排斥力的总和;计算乘客与任一行人j之间的相互作用力,并求解乘客视野范围内所有行人相互作用力的总和。由此可得,反映乘客运动规律的社会力为

改进的社会力模型考虑了乘客的碰撞行为对局部流线的影响,能够对乘客在局部流线的行走方向进行动态调整,更能反映高密度客流下乘客真实的走行规律。

3.2 基于可扩展多层设计的全局流线优化

多线换乘车站内乘客走行流线的复杂性高,从全局层面来看,各类流线相互交织、相互影响,具体表现为:同一设施节点处涵盖进站、出站、换乘线路等多种走行流线,仅靠当前设施节点无法确定乘客的来源与去向,也无法准确判断乘客所属流线,导致乘客的走行轨迹与实际不符。

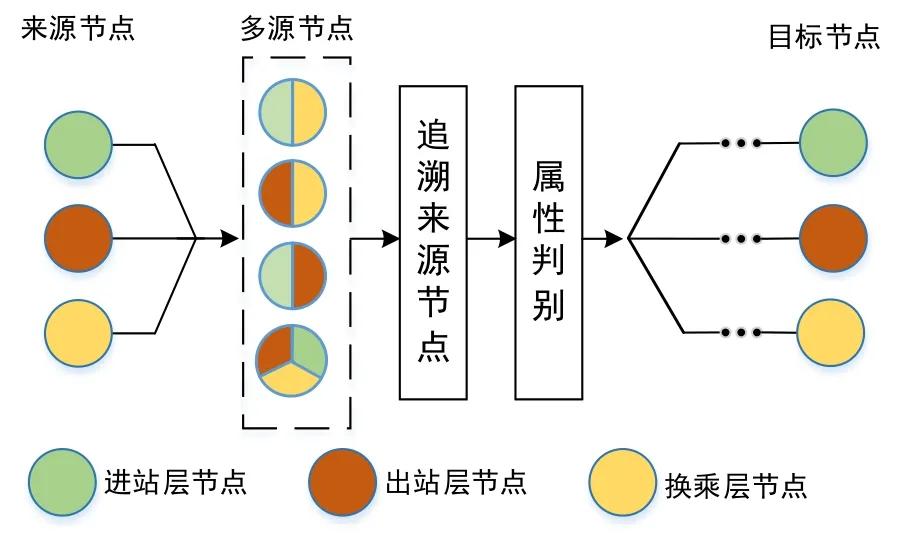

为了解决上述问题,车站客流仿真系统在单一交织流线的基础上,通过多源节点属性判别方法实现了流线在不同维度的分层处理,并支持层级扩展,通过可扩展多层流线设计实现全局流线优化。多源节点属性判别方法如图3 所示。

图3 多源节点属性判别

车站内全局流线分为进站层、出站层、换乘层,层级属性floor 分别对应不同层级,其中,floor 为自然数。由于同一种设施设备会承载多种层级的乘客,如进站、出站、换乘的乘客均需经过连接站厅与站台的自动扶梯,因此,系统将同时承载多种层级乘客的设施设备定义为多源节点,其来源节点属于集合{(x1,y1),(x2,y2),···,(xm,ym)},其中,(xm,ym)表示第m个层级的来源节点。目标节点属于集合{(p1,q1),(p2,q2),···,(pm,qm)},其中,(pm,qm)表示第m个层级的目标节点。根据流线方向追溯多源节点的来源节点(xi,yi),由于一个来源节点(xi,yi)与一个目标节点(pi,qi)可组成一对节点,从而确定唯一层级floor,可避免直接搜索目标节点无法确定层级的情况。多源节点属性判别方法可以确定设施设备多源节点处乘客的层级属性,使进站层、出站层、换乘层等乘客的运动轨迹互不干扰,避免不同层级间流线交叉点对乘客运动方向的干扰,降低流线设计的耦合度。

对于地铁换乘站而言,除了进站层与出站层流线外,根据换乘线路数量,可划分为若干个换乘层。考虑这一情况,车站客流仿真系统设计的多层流线具备可扩展特性,即若该车站为n线换乘车站,则换乘层可扩展至n层,全局流线可扩展至n+2 层。基于可扩展多层设计的全局流线优化如图4 所示。

图4 可扩展多层全局流线优化

与单一交织流线相比,基于可扩展多层设计的全局流线利用多源节点属性判别方法实现了乘客的层级属性判别,并支持自定义添加多层流线,实现了车站全局流线优化,满足不同车站仿真场景需求。

4 系统模块设计与功能实现

4.1 系统模块设计

4.1.1 乘客仿真模块

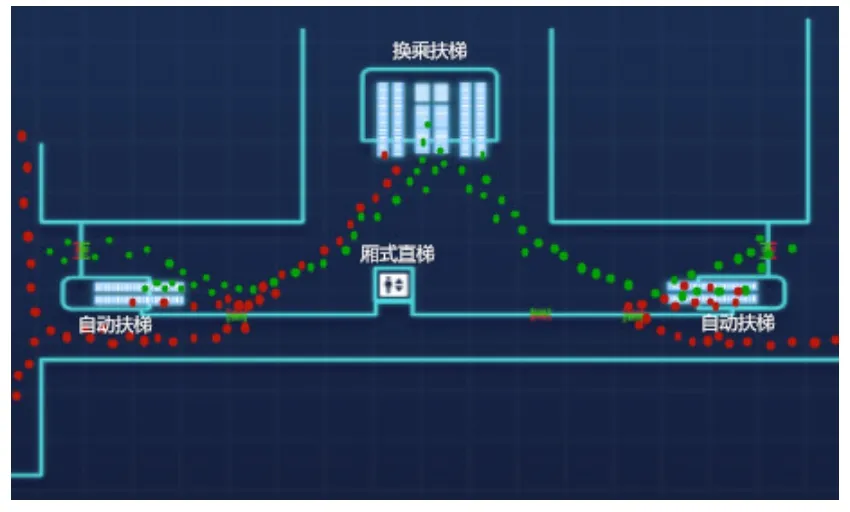

乘客仿真模块包括乘客生成、乘客属性配置、乘客仿真计算。乘客生成指调用软件Java 的Random类的方法nextInt()在出入口产生一定数量的乘客。在系统中将抽象的乘客转换为易于描述和操作的程序对象,因此在站厅层二维场景客流动态变化图中用不同颜色的圆点表示不同类型的乘客,如图5 所示,绿色表示进站上车的乘客,红色表示下车出站的乘客。换乘车站也可用其他颜色表示换入/出线路的乘客。

图5 站厅层二维场景客流动态变化

乘客属性配置指的是乘客初始化参数的配置,包括乘客质量、初始行走速度、前进方向视野范围等静态属性,以及当前位置、目的地位置、期望方向、期望速度等动态属性。乘客属性配置是乘客仿真模块的计算基础。乘客仿真模块基于改进的社会力模型,通过调用Java 类库中的方法进行修改和重写乘客的动态属性,实现乘客运动状态的更新。读取局部流线的起点和终点,计算乘客单步位移点,对单步位移点进行循环迭代,得到乘客在全局流线上的走行轨迹。

4.1.2 环境仿真模块

环境仿真模块主要用于车站仿真场景的绘制,以及各类设施设备的建模。环境仿真模块还能设置自动售票机、进出站闸机、自动扶梯、安检机等多种设施设备的使用规则,例如,自动售票机的单次服务时间、进出站闸机的开闭状态、自动扶梯的运行速度及最大承载人数、安检机的服务效率等。

4.1.3 仿真运行模块

仿真运行模块具有客流数据加载、客流轨迹计算、仿真速度控制等功能,通过读取数据库的客流数据来建立乘客进站时间与仿真动画帧数之间的对应关系。仿真运行模块还能够按照进站时间和进站位置生成带有属性配置的乘客,并在对应的动画帧处将乘客添加至车站客流仿真系统,以进行客流轨迹计算。

客流轨迹计算是对乘客仿真模块的单步位移按运行帧数进行迭代计算,通过连接乘客分段运动的终点来实现全局流线,完成站内走行过程。由于仿真时钟对应仿真运行帧数,仿真倍速的控制可以通过修改每秒的运行帧数来实现。

4.1.4 界面设计模块

车站客流仿真系统具有仿真过程可视化、仿真结果展示的功能,由界面设计模块来实现。界面设计模块由功能交互按钮和仿真画布两部分组成。功能交互按钮实现对仿真运行状态的控制,包括开始、暂停、结束、一键仿真、倍速仿真、逐帧仿真等。仿真画布以动画形式展示仿真过程,如车站二维场景和乘客走行过程。

4.2 系统功能

4.2.1 车站二维场景仿真动画

车站客流仿真系统通过接入乘客进出站客流数据、上下车客流数据、车站基础配置数据,按照真实比例绘制车站的二维平面图,确定仿真模型参数。在双优化流线设计下,车站客流仿真系统基于改进的社会力模型进行乘客走行轨迹计算,二维场景客流动态变化,如图5 所示。

4.2.2 仿真运行控制

为了对客流情况进行快速推演,车站客流仿真系统设置了一键仿真和倍速仿真功能,支持客流快速推演;设置了逐帧仿真功能,支持精细化分析乘客的走行轨迹。此外,车站客流仿真系统还支持车站场景的更换、障碍物类型选择、进站客流量和下车客流量的添加。

4.2.3 仿真数据存储

(1)功能区客流量

车站客流仿真系统在仿真推演的同时,可实时统计地铁站内各个功能区的客流变化情况。根据业务需求,车站客流仿真系统将地铁站内区域划分为付费区、非付费区、出入口通道、设施设备区域、站厅过道、站台候车区等多个功能区,按照一定时间间隔统计各功能区内人数,为地铁工作人员实施功能区客流管控提供数据支持。

(2)功能区拥挤度

车站客流仿真系统可根据功能区客流量与功能区面积的比值,计算该功能区拥挤度。当该区域过度拥挤时,车站客流仿真系统产生客流报警,提示工作人员及时进行客流管控疏导。

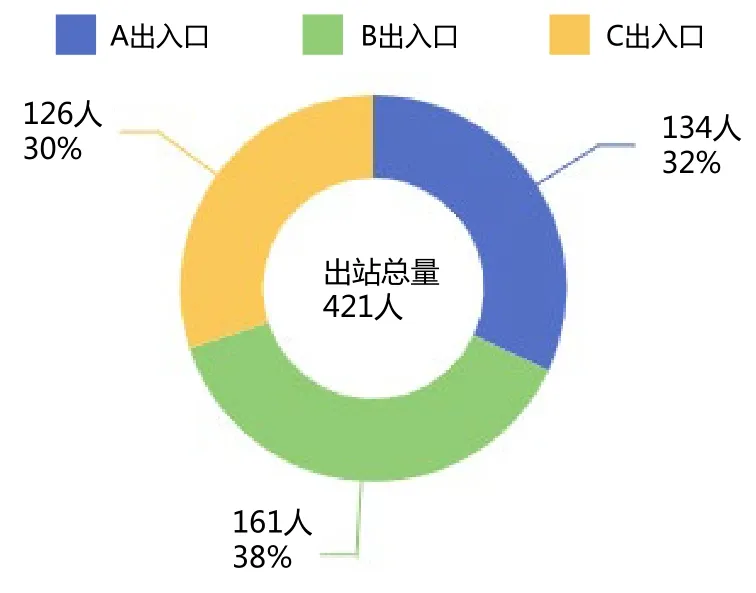

(3)出站客流量

车站客流仿真系统可统计运营当日一定时间段内出站客流量,展示各个出入口的客流承载压力,评估和优化重点出入口处的流线设计。

5 系统应用

本文将车站客流仿真系统应用于某地铁站,对其客流情况进行仿真推演。车站客流仿真系统根据该站某常态工作日运营当天的客流预测结果,自动分析当日客流分布情况,输出的某时段站厅站台客流分布热力图,如图6所示。

图6 某时段站厅站台客流分布热力图

图7 展示了各出入口实时拥挤度排名情况,其中,右侧的数据表示出入口实时拥挤度;箭头表示环比拥挤度趋势,向上表示当前时段的拥挤度增加,向下表示当前时段的拥挤度降低。

图7 各出入口实时拥挤度排名

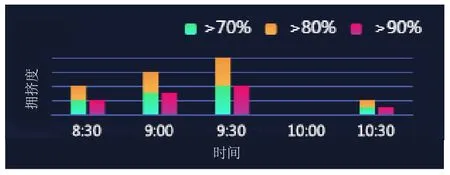

车站客流仿真系统将车站重点区域划分为多个功能性区域,不同功能区在未来2 h 内的拥挤度预警如图8 所示。当拥挤度超过70%时,车站客流仿真系统产生预警,并按拥挤度程度,对不同等级的预警采用不同的颜色。同时,车站客流仿真系统还统计车站内产生预警的功能区个数,以便及时提醒工作人员对相关功能区实施针对性管控措施。

图8 车站功能区拥挤度预警

以功能区1 号线换乘通道为例,其未来一段时间内的客流趋势如图9 所示,其中,蓝色表示进入功能区客流趋势,黄色表示离开功能区客流趋势,红色表示通过1 号线换乘通道进行换乘的客流趋势。车站客流仿真系统通过预测客流变化趋势,提前预测该区域是否会产生客流拥堵,以帮助站务人员制订客流管控预案。

图9 某功能区客流趋势

根据客流推演结果,车站客流仿真系统得到各出站口客流量的分布情况,如图10 所示。

图10 各出入口出站客流量分布

6 结束语

本文设计了基于双优化流线的城轨车站客流仿真系统,通过引入碰撞行为对社会力模型中乘客自驱动力的影响,实现了局部流线的优化,并通过可扩展多层设计实现了全局流线的优化。车站客流仿真系统以某地铁站为例进行常态运营日客流仿真推演,展示车站客流热力图,并统计了站内各功能性区域实时客流量、拥挤度、预测客流演化趋势、各出站客流量等指标,帮助站务人员更好地进行车站管理。未来,本文将针对大客流情况下的客流管控问题进行研究,实现客流的全方位感知与疏解。