农村居民家庭教育支付能力测度与分析

2022-02-19边静林荣日师玉生

边静 林荣日 师玉生

[摘 要]后扶贫时代将引发教育扶贫的行动逻辑要点转向重点低收入群体主体脱贫意识的提升。采用“家庭教育支出负担率法”和自设的五级划分标准,基于2018年对甘肃西部4县的调研数据,实证分析该地区农村家庭教育支付能力情况。研究发现:一是建档立卡家庭、成员残疾家庭、子女就读初中及以上学段的家庭总教育支付能力最弱,均处于“低支付能力”水平;二是家庭教育支出项目中学费支出费用最大,建档立卡贫困户家庭以及子女就读本科阶段的基本教育支出负担最重;三是家庭子女就读幼儿园和本科的人数会显著影响家庭总教育支付能力水平;四是父母的学历层次对家庭教育支付能力水平的影响存在差异,其中父亲的学历层次会影响家庭总教育支付能力水平,而母亲的学历对扩展性教育支付能力的高低影响较大。建议国家未来应更加重视西部农村居民家庭教育支付能力监测及特殊家庭的教育帮扶,提升家庭成员主体可持续脱贫的有效性。

[关键词]家庭教育支付能力;家庭教育支出;教育负担;父母学历层次;教育帮扶

[中图分类号]G465 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2022)01-0001-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2022.01.001

我国部分农村地区已从绝对贫困状态进入相对贫困的后扶贫时代。今后,抑制原贫困地区农村家庭脱贫后返贫现象将成为可持续性脱贫的核心课题。教育是提升个体生存能力、阻断家庭贫困代际传递以及实现收入增值的有效因素之一[1],而依靠教育扶贫更是后扶贫时代实现贫困户长效脱贫的有效手段,是提升西部地区尤为欠发达的农村家庭主动脱贫、遏制內生性贫困的有力举措。在后扶贫时代,教育扶贫的行动逻辑将转向利用大数据对重点贫困户的实时关注,实现对贫困户主体脱贫意识、综合素质提升的帮扶[2]。“三区三州”国家深度贫困地区集中在西部省份,测度西部农村居民家庭教育支付能力将为教育返贫预警对象的筛选及教育减贫治理提供可操作化的理论支撑。

目前,国外关于教育支付能力的研究主要集中在家庭教育投入、教育成本分担以及基于教育补偿机制的学生资助政策等,对居民家庭教育支付能力的考察和测算、家庭和个人教育支付能力的现状和问题等则涉及较少。国内学者实证分析家庭教育支付能力的文献较少,并且相关实证类研究的对象也仅限于城镇居民或者是少数民族地区,对于西部农村居民家庭的研究则较为缺乏。基于此,笔者梳理了家庭教育支付能力的测度方法及等级划分的研究现状,着重探讨影响甘肃西部4县农村家庭教育支付能力的教育支出、教育负担表现,以及家庭不同教育阶段子女人数、不同家庭类型、父母受教育水平在家庭教育支付能力不同水平上的差异表现。

一、农村居民家庭教育支付能力研究的核心概念与文献综述

(一)家庭教育支付能力

家庭教育支付能力是指一定时期内家庭为其所有成员支付教育活动费用的经济能力,或者说是家庭支付其成员受教育费用的一种经济承受能力。所谓“能力”是指人们完成一个目标或某项任务所体现出来的综合素质,而家庭教育支付能力是家庭完成或实现其成员的教育目标或任务的经济素质。它有高低之分,主要受到家庭收入水平、家庭教育支出水平和家庭教育意愿等因素的影响。但家庭教育支付能力与家庭收入水平、家庭教育支出水平的关系相当复杂,并不能简单地认为家庭收入水平与家庭教育支付能力呈正比关系,而与家庭教育支出水平呈反比。例如,有些家庭尽管收入水平低,其家庭教育支出水平也低,但家庭教育支付能力可能并不低;而有些家庭尽管收入水平很高,其家庭成员的教育支出额也很高,尽管如此,其家庭教育支付能力也未必就强。至于家庭教育意愿之所以会影响家庭教育支付能力,是因为家庭成员的教育意愿强弱会直接影响家庭支出的方向或家庭投资类型。一般说来,如果家庭教育意愿比较强烈,家庭成员在进行投资选择时,就会尽量把家庭收入优先用于教育方面,而在其他方面的开支则能省则省,因而其家庭教育支付能力就会相对增强。反之,如果家庭成员的教育意愿较弱,他们就可能把家庭收入花费在与教育无关的其他事务上(如娱乐、旅游、衣食等),如此,其家庭教育支付能力则势必减弱。从这一角度讲,家庭教育支付能力也与家庭成员对教育的心理认可度有关。笔者主要从经济学视角出发,采用家庭收入水平、家庭教育支出水平来测度农村居民家庭教育的支付能力。

(二)家庭教育支付能力的测度方法

有学者对家庭高等教育支付能力提出了不同的测算方法和指标。如袁连生认为,假定农村居民家庭年纯收入中除去家庭必要支出后的剩余部分可以全部用于高等教育,则农村家庭户均纯收入减去农村户均必要支出后的余值就是高等教育支付能力的具体数值[3]。汪艳认为,预期家庭教育支付能力=(家庭收入+家庭财产积蓄)-(人均生活开支×人口)[4]。黄剑认为,从家庭教育投资来看,如果一个家庭将教育当作主要的投资类别,那么其家庭可支配收入额减去必要的家庭支出后的余值就是该家庭可用于投资教育的费用总额,这也可以说是家庭教育支付能力[5]。

然而,国内学者大多使用家庭教育支出负担率来衡量家庭教育支付能力的强弱,这一方法可以被称为家庭教育支出负担率法——家庭年度教育支出总额除以家庭同年度收入总额的比值再乘以百分之百,用公式表示为:P=(O/I)×100%。这里的“P”表示家庭教育支出负担率,“O”表示家庭年度教育总支出额,“I”表示家庭年度总收入额。也有学者认为,“I”也可以用家庭年度总支出额表示,但采用这一方法者较为少见[6][7]。如果单纯从经济角度来看,家庭教育支出负担率越高,则其家庭教育支付能力就越弱,反之则反是[8]。

(三)家庭教育支付能力的等级划分

从家庭教育负担是否过重的划分界限来看,曾满超认为,家庭教育支出占家庭纯收入比值的20%是划分家庭教育支出轻重的分界线。这一比值越高,说明家庭承受的教育经济负担越重[9]。黄超英依据曾满超20%教育负担过重的划分标准,将农村家庭教育负担率分为6个等级(10%以下、10%~20%、20%~30%、40%~50%、50%以上),但尚未对教育负担率的各等级进行说明[10]。黄照旭认为,一位本科生大学4年的花费是否达到家庭存款的50%是家庭有无经济负担的分界线,他将家庭高等教育负担划分成4个档次:无负担(小于50%),中度负担(50%~100%),重度负担(100%~200%),不可负担(200%以上)[11] 。

另外,有学者按照城镇家庭收入的不同等级研究家庭教育负担、高等教育支付能力水平。如丁小浩、薛海平依据城镇家庭可支配性收入将义务阶段在校生家庭分为10组,研究每组家庭教育的负担情况[12]。袁连生认为“居民家庭对高等教育的支付能力主要取决于其收入水平”[13],并根据卡恩和李思勤对中国居民收入从最低到最高10等分制的划分方法[14],探讨了各组农村家庭的高等教育支付能力。刘奕、张帆使用袁连生的高等教育支付能力测算方法,按照《中国统计年鉴》城镇家庭收入的7级标准,即最低收入户(10%)、低收入户(10%)、中等偏下户(20%)、中等收入户(20%)、中等偏上户(20%)、高收入户(10%)、最高收入户(10%)研究了每级家庭的高等教育支付能力水平[15]。

综合来看,我国学界对家庭教育负担率的等级划分标准还未统一,学者多依据城镇家庭收入分组来探讨家庭的高等教育支付能力,而有关农村家庭教育支付能力水平高低的划分标准则仍不清晰。笔者基于已有文献,将20%(家庭教育支出占家庭纯收入比值)作为家庭教育支出负担中等水平的划分界线,根据“家庭教育支出负担率法”的测算数值将家庭教育支付能力划分为5个等级:低支付能力(P=40%以上)、中低支付能力(P=30%~40%)、中等支付能力(P=20%~30%)、中高支付能力(P=10%~20%)、高支付能力(P=10%以下),测量样本家庭教育支付能力的现状。

二、研究设计

(一)变量情况

调研中使用课题组自编问卷“农村居民家庭教育支付能力状况调查表”,内容包括“家庭基本信息”“教育支出”“家庭教育观念”“教育内容”4部分, 37个子题目。其中,家庭主要变量涵盖了“家庭子女数量”“父母年龄”“父母受教育程度”“子女教育水平”(分幼儿园、小学、初中、高中、大学、研究生及以上)、“单亲家庭”“成员残疾家庭”“建档立卡户(贫困户)家庭”等。国务院扶贫办2014年发布的《扶贫开发建档立卡工作方案》指出,建档立卡贫困户认定标准中的贫困户识别以农户收入为基本依据,因此笔者将建档立卡贫困家庭界定为经济收入较低的家庭,家庭类型变量细化为“建档立卡贫困家庭”“单亲家庭”(父母离异或一方去世)、“成员残疾家庭”“一般家庭”。

家庭教育支出从“基本教育支出”“扩展性教育支出”和“选择性教育支出”3个维度进行观测。“基本教育支出”指家庭为子女上学期间支付的基本费用,包括学费、书费、住宿费、伙食费、交通费、校服费等;“扩展性教育支出”是基本教育支出之外的家教费、辅导班费、培训班费及与学生学习有关的交际、增长知识的旅游、购买营养保健品、参观文化场所、购买通讯工具等;“选择性教育支出”指为了子女入学而额外付出的捐助费、购买学区房或租房费用、择校费、教育储蓄、教育保险项目等[16][17][18]。

家庭教育支出负担率用年度家庭教育总支出额与年度家庭总收入额的比值来测量。家庭教育支付能力变量划分为“家庭总教育支付能力”“基本教育支付能力”“扩展性教育支付能力”“选择性教育支付能力”等4类。家庭教育支付能力通过家庭教育支出负担率进行衡量。

(二)数据来源与基本特征

为了甄选出原深度贫困地区中家庭教育支付能力较弱的群体,提高后扶贫时代教育扶贫工作的针对性,研究数据使用了国家社科基金项目“我国农村贫困家庭教育支付能力及其影响因素研究”课题组对甘肃省的秦安、通渭、临洮等3个国家级贫困县及1个省级贫困县(民乐县)的调查数据(2018年)。调查以家庭为单位,采用整群抽样,使用网络问卷星和实地调查相结合的调研方法,共回收样本679份,有效样本总计547份,样本有效率为80.56%。

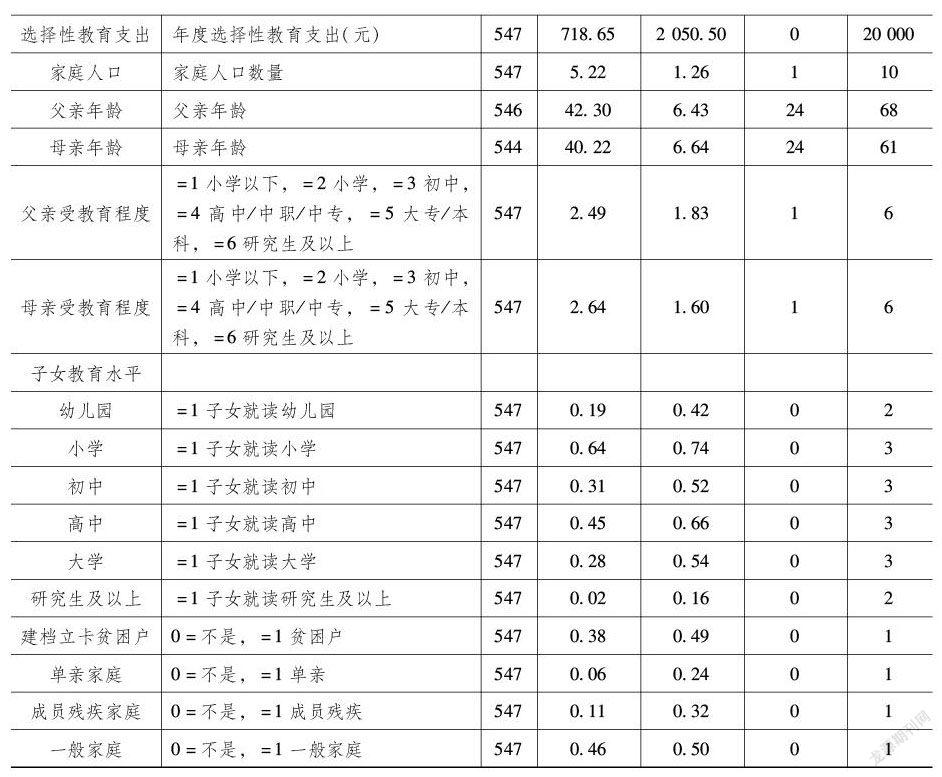

对调查数据分析可知,2018年,甘肃4县家庭总收入均值为41 593.42元,各家庭总收入在3 000元到205 000元之间;家庭教育总支出均值为17 443.58元,各家庭教育總支出在150元到123 800元之间。各项家庭教育支出中,2018年家庭基本教育支出均值为7 190.31元,家庭扩展性教育支出均值为2 281.38元,家庭选择性教育支出均值是718.65元;样本家庭人口数平均为5.22人,最多人口达10人;父亲和母亲平均年龄为40岁左右,且受教育程度均以初中学历居多;样本家庭中子女上小学的比例为64%;建档立卡贫困家庭占比达38%,单亲家庭占6%,成员残疾家庭占11%,一般家庭占46%(如表1所示)。

(三)研究思路

一是本研究采用了2018年西部深度贫困的甘肃省4个贫困县的家庭教育支付能力的调研数据。二是从家庭类型、子女不同教育水平两个方面分析样本的家庭教育支出、家庭教育负担率及家庭教育支付能力等级分布特征。三是探讨家庭类型、家庭不同教育阶段子女人数、父母受教育程度不同对各项家庭教育支付能力不同水平影响的差异性。四是基于研究结论,提出重点群体教育帮扶的建议,以期为后扶贫时期西部甘肃农村地区教育帮扶对象的筛选和教育减贫治理提供参考。

三、实证结果

(一)影响农村居民家庭教育支付能力的教育支出特征

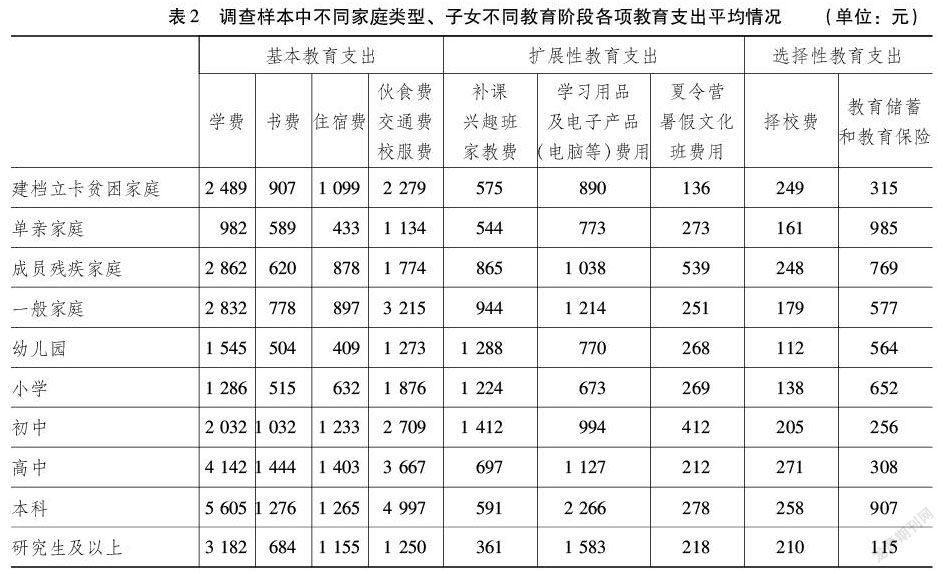

从不同类型家庭来看,成员残疾家庭和一般家庭的平均学费支出接近;建档立卡贫困户家庭的书费支出最多,平均达907元;在伙食费、交通费及校服费等项目上,一般家庭的支出最高,达3 215元;在补课、兴趣班、家教费以及学习用品费等项目上,一般家庭的平均教育支出远高于其他3类家庭;在住宿费支出上,建档立卡贫困家庭支出均值为1 099元,高于一般家庭及成员残疾家庭200元以上,是单亲家庭均值433元的2倍(其他如表2所示)。从子女就读的不同教育阶段来看,2018年,农村家庭子女不同教育阶段的学费支出均值由大到小依次为:本科>高中>研究生及以上>初中>幼儿园>小学。其中,本科阶段的学费最高,达5 605元。值得注意的是,幼儿园的学费支出均值1 545元,高于小学阶段。在补课、兴趣班和家教等费用方面,初中阶段的教育支出最高,平均达1 412元。学习用品及电子产品(电脑等)费用支出中本科阶段的支出最高,达2 266元,是小学阶段教育支出的3倍多。不同类型家庭、子女不同教育阶段在夏令营、暑假文化班及择校费的教育支出费用上相对数额较小。

(二)影响农村居民家庭教育支付能力的教育支出负担率分布

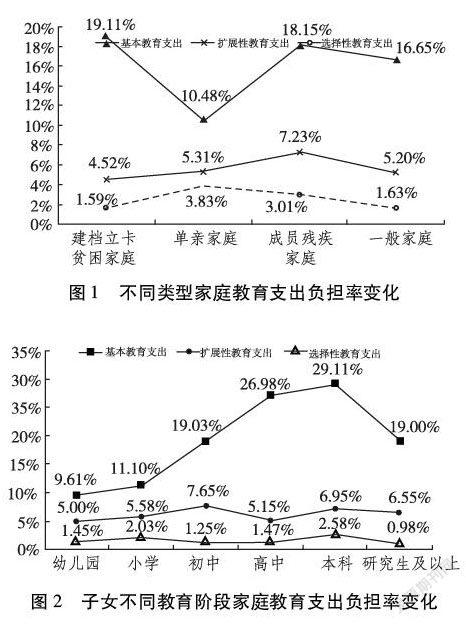

图1是不同类型家庭三大教育支出负担率变化情况。在4类家庭中,基本教育支出、扩展性教育支出和选择性教育支出负担率均有所变化。其中,在基本教育支出方面,建档立卡贫困户家庭的负担率最重,为19.11%,其次为成员残疾家庭,为18.15%,负担率最低的是单亲家庭,为10.48%,这与已有研究城镇居民家庭“低收入家庭的教育负担更重”的观点吻合[19],反映了收入低是建档立卡贫困户家庭典型的区别性特征;在扩展性教育支出方面,成员残疾家庭的负担率最高,为7.23%,最低为建档立卡贫困家庭,为4.52%;在选择性教育支出方面,单亲家庭的负担率最大,为3.83%。

图2是家庭子女不同教育阶段的三大教育支出负担率变化情况。总体来看,农村家庭子女在不同教育阶段,基本教育支出、扩展性教育支出和选择性教育支出等负担率也略有不同,除子女就读研究生及以上阶段外,家庭教育支出负担逐级增加,总体趋势越来越重。基本教育支出负担率的变化最大,最高为本科教育阶段,其负担率达到29.11%,其次为高中阶段,为26.98%,而幼儿园阶段的此项负担率最低,为9.61%。各教育阶段的基本教育支出负担率呈倒“U”字型;在扩展性教育支出方面,各教育阶段的负担率有所差异,其中,负担率最高的是初中教育阶段,为7.65%,最低是为幼儿园阶段,为5%;在选择性教育支出方面,各教育阶段负担率的变化差异很小,最高为本科教育阶段,其负担率为2.58%,最低为研究生及以上阶段,负担率为0.98%。

(三)农村居民家庭教育支付能力的等级分布特征

成员残疾家庭和建档立卡贫困家庭的总教育支付能力均处于“低支付能力”水平,而前者的总教育支付能力更弱;单亲家庭和一般家庭的总教育支付能力均处于“中低支付能力”水平,且前者弱于后者。在基本教育支付能力方面,4类家庭均处于“中高支付能力”水平,但建档立卡贫困家庭支付能力弱于成员残疾家庭、一般家庭和单亲家庭。另外,在扩展性教育支付能力和选择性教育支付能力方面,4类家庭均处于“高支付能力”水平。

对于农村居民家庭来说,子女就读初中及以上阶段家庭总的教育支付能力要弱于幼儿园、小学阶段。具体表现为,就读初中及以上教育阶段的家庭总教育支付能力均处于“低支付能力”水平,就读小学阶段的家庭总教育支付能力处于“中低支付能力”水平,而子女就读幼儿园的家庭总教育支付能力则处于“中等支付能力”水平。在基本教育支付方面,子女就读本科和高中阶段的家庭支付能力处于“中等支付能力”水平;子女就读小学、初中和研究生及以上的家庭支付能力均处于“中高支付能力”水平、子女就读幼儿园的家庭支付能力处于“高支付能力”水平。至于扩展性教育支付和选择性教育支付方面,各教育階段家庭的教育支付能力均处于“高支付能力”水平。

(四)家庭不同教育阶段子女人数、不同类型家庭、父母受教育水平在各项家庭教育支付能力不同等级上的差异性

研究使用了KruskalWallis非参数检验分析各家庭子女就读不同教育阶段的人数和各项家庭教育支付能力的差异性,应用卡方检验来探讨不同家庭类型、父母受教育程度不同在家庭各项教育支付能力(家庭总教育支付能力、基本教育支付能力、选择性教育支付能力、扩展性教育支付能力)不同等级方面的差异。

KruskalWallis检验结果显示:子女上幼儿园和本科阶段,家庭子女的数量在家庭总教育支付能力不同水平上差异显著(chisquared=5.576,p=0.0106;chisquared=10.831,

p=0.0285),而其他教育阶段家庭子女数量在家庭教育总支付能力、基本教育支付能力、扩展性教育支付能力和选择性教育支付能力不同等级上差异不显著。卡方检验结果表明:(1)建档立卡贫困家庭、成员残疾家庭和一般家庭在家庭总教育支付能力、基本支付能力、扩展性支付能力、选择性支付能力各等级上无统计学意义上的显著差异。但单亲家庭在选择性教育支付能力不同水平上差异非常显著(chi2(3)=16.27,p=0.001),表现为选择性教育支付能力低、支付维度多的是单亲家庭,而中高支付能力维度的大多是非单亲家庭。(2)家庭总教育支付能力和父亲受教育程度有关(chi2(20)=34.58,p=0.022),随着父亲学历从初中到研究生及以上学历的提高,家庭总教育支付能力低支付维度所占家庭比例从43.59%下降到13.46%;家庭扩展性教育支付能力和母亲学历有关(chi2(20)=42.31, p=0.003),低支付能力水平上母亲只有小学学历的家庭占比较多,为40%。

四、结论与建议

通过对甘肃深度贫困地区的实证分析,笔者主要得出如下结论。

一是农村居民家庭教育各类支出不均衡。家庭最大教育支出是基本教育支出中的学费支出,扩展性教育支出和选择性教育支出的各项费用相对较少。已有研究提出我国扶贫实践已实现了基础教育的基本供给[20], 本研究揭示了初中阶段补课、参加兴趣班及家教费等扩展性教育支出最高,这反映了甘肃地区初中阶段家庭对校外优质教育资源的需求仍较为迫切。此外,随着电子产品的普及,子女就读本科阶段家庭除了较高学费支出外,学习相关的电子产品支出也最高,不同家庭中单亲家庭的教育储蓄等支出相对最多。

二是研究印证了俞云峰提出的“农村居民家庭高负担率主要来自非义务教育阶段,尤其是大学阶段”的观点,揭示出家庭较高的教育负担多发生在基本教育支出项目上。另外,各类家庭和子女不同教育阶段的基本教育支出负担率均远高于扩展性教育支出和选择性教育支出。其中,建档立卡贫困家庭以及子女就读本科阶段家庭的基本教育支出负担最重(负担率为19.11%、29.11%),而扩展性教育支出和选择性教育支出负担率均未超过8%。

三是建档立卡贫困家庭、成员残疾家庭和子女就读初中以上各教育阶段的家庭总教育支付能力均处于“低支付能力”水平。随着子女受教育层次的提高,家庭总教育支付能力、基本教育支付能力越来越弱(家庭子女就读研究生阶段的基本教育支付能力除外)。

四是家庭子女就读幼儿园和本科的人数增加会影响家庭总教育支付能力水平。各类家庭中仅单亲家庭的选择性教育支付能力多处于低支付能力水平;父母的学历对家庭教育支付能力强弱有重要影响,父亲的学历在家庭总教育支付能力上的影响较突出,而母亲学历对扩展性教育支付能力的影响较明显。

随着2020年我国绝对贫困人口的消除,扶贫工作将转向关注农村重点群体的发展问题[21]。基于笔者的主要结论,建议对刚脱贫的农村家庭教育支付能力实施动态监测,筛选教育重点帮扶对象,建立个性化帮扶政策,最终促进家庭参与教育阻断贫困代际传递的能动性。首先,建议优先将西部原贫困县学前教育纳入义务教育范围,为来自原贫困县本科生群体尤其是家中有两个及以上就读本科的大学生减免学费、住宿费,提供无息助学贷款。在国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》的基础上,出台省域性高等教育农村多子女家庭大学生的资助政策。其次,关注单亲家庭子女选择性教育支出负担,防止这类家庭在经济收入较低情况下,随教育储蓄支出的加大而返贫的风险。再次,在原贫困县家庭教育支付能力总体较弱的情况下,为弥补本地区扩展性教育支出的不足,建议各级学校尤其是初中阶段,学校应更加重视学业困难学生的课业帮扶,培养学生主动学习的能力;引进高雅艺术,拓展学生视野及文化艺术鉴赏力;加强与东部发达地区初中教师的教学交流,构筑跨区域教育帮扶模式。最后,有研究表明,农村居民家庭收入增加时,家庭教育支出的增速快于收入增速[22]。针对案例地区农村原贫困县家庭尤其是建档立卡贫困户家庭、成员残疾家庭和子女就读初中及以上各阶段家庭教育支付能力的低水平现状,在家庭经济收入增收的基础上,需要重点提升这些家庭教育支出的意愿;同时,以上家庭也应认识到教育支出对子女成才及家庭可持续脱贫的重要性,增强父母尤其是父亲对子女的教育投资意愿,提升家庭对子女受教育的期望,提升父母参与教育阻断贫困的主动性。

参考文献:

[1]刘秀丽.城市低收入家庭儿童的家庭投入研究[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2012(05):183-187.

[2][20]李炜炜,李励恒,赵纪宁.后扶贫时代教育扶贫的角色转换与行动逻辑[J].中国高等教育,2020(23):46-48.

[3][13]袁连生.我国居民高等教育支付能力分析[J].清华大学教育研究,2001(03):162-169.

[4]汪艳.西部农村家庭及个人高等教育支付能力分析[D].中南民族大学,2008.

[5]黄剑,骆华松,徐燕苗,王爽.增强农村贫困家庭教育支付能力的对策分析[J].辽宁经济,2008(08):10-11.

[6][12]丁小浩,薛海平.我国城镇居民家庭义务教育支出差异性研究[J].教育与经济,2005(04).

[7][19]迟巍,钱晓烨,吴斌珍.我国城镇居民家庭教育负担研究[J].清华大学教育研究,2012(03):75-82.

[8][22]俞云峰.农村居民家庭收入与子女教育支出的相关性分析——基于浙江省500个样本的调查[J].科学决策,2009(08):67-75.

[9]曾满超.教育政策的经济分析[M].北京:人民教育出版社,2000.

[10]黄超英.河南某县农村家庭教育负担实证研究[J].上海教育科研,2007(06):24-27.

[11]黄照旭.我国不同收入家庭高等教育支付能力及经济负担分析[J].教育科学,2010 (06):24-29.

[14]卡尔·李思勤.中国居民收入分配再研究[M].北京:中国财政经济出版社,1999:92-101.

[15]劉奕,张帆.我国居民高等教育支付能力及学费政策的实证研究[J].中国软科学,2004(02):14-20.

[16]王远伟,朱苏飞.中国城镇居民家庭教育投入的状况和特征[J].教育与经济,2009(04):11-16.

[17]孙彩虹.重庆市中小学生家庭教育消费支出差异分析[J].重庆工商大学学报(西部经济论坛), 2003(02).

[18]王崇举,陈新力,刘幼昕.重庆市学生教育消费对经济增长的带动作用[J].数量经济技术经济研究,2003 (05):34-37.

[21]林万龙,陈蔡春子.从满足基本生活需求视角看新时期我国农村扶贫标准[J].西北师大学报(社会科学版),2020 (02):122-129.

(责任编辑:刘新才)