小母线配电模式在数据中心的应用研究

2022-02-18宋伟男朱述振李志鹏

宋伟男,邵 安,朱述振,李志鹏,刘 鹏

(1.中国邮政储蓄银行总行数据中心,安徽 合肥 230601;2.中国电子系统工程第二建设有限公司,江苏 无锡 214028;3.西门子(上海)电气传动设备有限公司,上海 200120)

随着信息技术的发展和社会信息化水平的提高,包括政府、经济及社会领域在内的各个行业愈加依赖于信息系统,这对信息系统安全、稳定性的运行有较高的要求。与此同时,各行业对计算及相关资源的需求依然保持持续增加的趋势,计算设备和资源数量仍需要保持快速的增长速度,以满足大数据、5G、人工智能和云计算等新兴技术发展需要。因此,在数据中心的建设过程中,限于有限的资源,提高单机柜装机的功率密度,使数据中心单位面积产生更大的价值是很有必要的。然而,单机柜功率的提高,势必会造成供电、空调等系统的压力,比如在传统配电模式供电系统中,配电线路的载流量需要大幅度提高才能满足高功率密度机柜的用电需求,这就使得配电支、干线的电力电缆线径增大,特别是对于A 级数据中心,由于2N 架构的需要[1],更是使得两倍载流量计算线径的电缆方能满足要求。再加上供电回路数量较多,这无疑增大了工程施工、运维检查、事故检修以及后期改造的难度。此外,较多的电缆堆积,会对机房气流造成一定影响,不利于IT 设备的散热。因此,打破传统配电模式,驱动新型数据中心配电方式的变革势在必行。

1 数据中心传统的IT 设备配电模式

1.1 传统配电模式简介

在数据中心中传统的配电模式中,IT 机房采用列头柜从总配受电,然后通过不同的开关回路,用电缆经地板下的电缆桥架分配给各个机柜,是典型的放射式供配电系统[2]。列头柜的配电模式特点是各负荷独立受电,当单台设备发生故障时,其影响范围只局限于本身,而不会影响到其他回路,能够满足国家现行设计规范[1]对重要用电负荷的相关技术要求。此外,在A 级数据中心,还采用2N架构,即两台引自不同电源的列头柜分别给同一列机柜供电,以达到一路电源故障时,另一路仍可支持所有设备正常运行的目的。

1.2 传统配电模式存在的问题

在早些时候,由于相关技术不够成熟,数据中心建设和规划过程中并未考虑到高功率密度的单机柜需求,传统的列头柜配电模式足以支撑1~3 kW 单机柜功率密度的需求。但随着信息科技的快速发展,业务量大幅度提升,支撑数据存储与计算的数据中心面临着巨大压力,提升单机柜密度是业内更倾向采取的措施,毕竟对于数据中心来说,可谓寸土寸金,提升利用效率需要的造价,远低于扩大建筑面积产生的成本。根据一项调查显示[3],在新建数据中心中,单机柜功率密度提升到了4~10 kW,甚至部分数据中心的最大支持功率达到了20~30 kW。在如此形势下,传统的列头柜配电模式在数据中心工程建设和运行维护中存在较多的问题,下面将对这些问题一一展开进行分析。

1.2.1 供电线缆、桥架金属消耗量大

在列头柜配电模式中,列头柜至机柜存在多条回路,以10 列*20 台机柜的机房为例,在A 级数据中心,两路电源共需要400 个配电回路,且每条回路电缆长度在2~20 m 之间。若以单机柜功率8 kW 计算,则意味着每一回路的铜芯电缆线径需在6 mm2以上。同时,按照三相平均分配,单台列头柜单相功率需保持在53 kW 左右,列头柜供电主电缆线径更是达到了4*120+1*70(铜芯)之巨。若要完成对以上电缆的敷设,所需要的配电桥架尺寸或数量也要相应的增大,这无疑使电缆和桥架等材料金属的消耗量会大大增加。

1.2.2 施工难度大

由于每条回路路径不尽相同,导致每一条回路都需要现场完成电缆敷设和电缆头制作安装,而电缆与电缆、电缆与开关以及电缆与母线等连接位置,是最容易出现质量和安全事故的地方,这就要求现场施工人员有较高的专业技术能力。同时,电缆回路较多,现场作业人员的工作量也较大。此外,由于单机柜功率密度的增加所带来的电缆线径、桥架尺寸变大,也增加了施工的难度。

1.2.3 占用机房空间

列头柜的存在,必然会占用机房空间,其配电桥架及配电电缆在地板下夹层或吊顶上夹层也会占据一定的空间,这使得在寸土寸金的数据中心机房内,空间上显得更加拥挤,同时也减少了机柜的可安装数量。

1.2.4 使用寿命短

使用年限方面,列头柜一般在10-15 年之间[3],低于建筑的使用寿命,这也就意味着当运行一定时间后,需将列头柜上所有设备下架或暂时下架,对机柜进行全面更换,这将不利于IT 系统的稳定运行。

1.2.5 系统灵活性差

列头柜通常在出厂前,便已根据设计图纸确定其内部配置,当投入运行后,若在后续有改造方面的需求时,则会呈现出明显的短板。例如,若需要对列头柜扩容或者变更,其难度是非常大的,必须要断电才能完成断路器或线路的改造工作,而且由于桥架内电缆数量较多,其拆除难度较大,使用过的电缆也无法重复利用,整个系统缺少灵活性。

1.2.6 维护检修难度大

一方面,列头柜分支开关和配电回路众多,在日常巡检时,会增加巡检耗时,不利于提高巡检效率;另一方面,列头柜的配电电缆敷设在地板下或吊顶上的桥架内,往往可操作空间较小,再加上电缆回路众多,当某一分支回路电缆发生故障时,很难及时将损坏的电缆抽出更换,这将增加故障的修复时间,使数据中心的可用性下降[4]。

1.2.7 影响气流组织

在采用地板下送风模式的机房内,由于电缆和桥架占据了地板下的空间,会导致送风阻力的变大,从而使得系统能耗增加。此外,由于空间的限制,静电地板高度的提升有限,特别是在扩容改造时,会导致送风量不够,无法满足机房制冷需求。

2 小母线配电模式及其优势

2.1 小母线配电模式简介

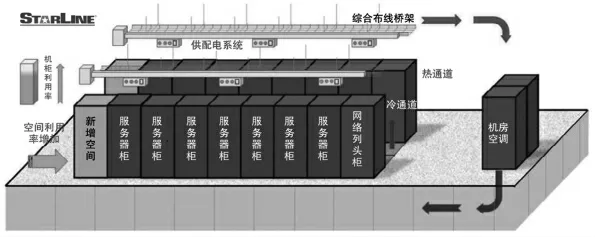

小母线配电模式,就是利用高载流量的母线槽取代传统的列头柜+线缆的配电模式,直接由母线本体的插接口接出供电回路至服务器机柜。以美国Starline 产品为例,如图1 所示,在IT 机房内,通过在机柜上方安装小母线,然后从母线的插接口引出分支回路连接至机柜的配电模块,无需占据地板下方空间。同时,该产品支持热插拔,即插即用的灵活供配电方式,可以实现在带电状况下、在任何地方快速安装使用,无论是安装或检修维护,均可极大地提升工作效率。

图1 StartLine 小母线供电模式

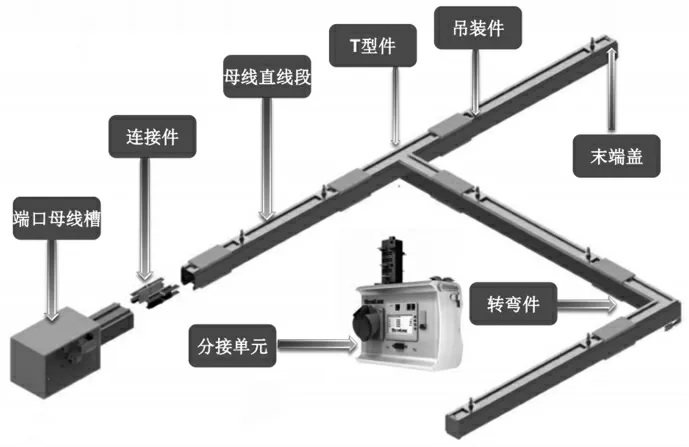

如图2 所示,小母线由端口母线槽、连接件、母线直线段、T 型件、吊装件、末端盖、转弯件和分接单元等部件组成,每个部件承担不同的功能。端口母线槽在整条母线的初始位置,用于和上端总配电柜引来的电缆或母线相连接;连接件负责直线段、端口母线槽、T 型件及转弯件等部件的相互连接作用;直线段又可以分为馈线段和插接段,馈线段用于传导电能,插接段用于连接分接单元;吊装件在与母线支吊架连接时起到作用,便于安装;末端盖保持母线末端的封闭性,防止进入灰尘、水分等;由于母线槽不便弯曲,需借助于转弯件和T 型件来达到转弯和分流的目的;分接单元又叫做母线插接箱,用于小母线和列头柜的连接。

图2 小母线的组成部分

2.2 小母线的优势

小母线的应用,从某些程度上避免了传统列头柜配电模式的弊端,在新的数据中心建设形势下,有着巨大的优势。

2.2.1 安装方便、可靠性高

与架空地板下走线方式需铺设电力桥架和成百上千条电缆线相对比,小母线的安装既不需要在空间狭小的地板下进行,又节约了大量的分支电缆敷设及电缆头的制作工作,预制化的产品到场直接对接安装,其安装方式简单又省时省力。此外,由于省去了电缆头的制作,还可以避免电缆接头氧化、接触不良等问题,提高了供电的可靠性和安全性。

2.2.2 节省机房空间

小母线体积紧凑,占用空间少,可在机柜上方通过支架或吊架连接安装,省去了列头柜和地板下电缆及电缆桥架所占用的空间,既为装设IT 设备的服务器机柜腾出了更多空间,还对降低地板高度创造了一定条件,节省机房的建设成本。若是对外租赁的机房,还可通过增加机柜数量,来创造额外收益。

2.2.3 使用寿命较长

使用年限方面,由于传统的配电模式中,列头柜寿命一般在10-15 年之间,不利于系统的稳定运行。而小母线的使用寿命一般可达40 年[3],可以更好地与建筑使用年限相匹配,而不用频繁更换设备、下架信息系统服务器,可彻底摆脱传统列头柜配电模式末端电力调整的不连续性、工程化和周期长等问题。

2.2.4 配电灵活、检修方便

相对于固定配电模式的列头柜,小母线可根据机柜实际负载大小进行灵活分配。在安装小母线时,可以预留一定的插接口,以便后续容量调整、容量增加。当需要扩容时,只需要增加或更换插接箱即可。再加上插接口可支持热插拔,当需要进行调相、维修等相关操作时,只需对小母线上的插接箱进行相关调整即可,无需在线路上进行任何操作。

2.2.5 安装方式灵活

在安装方式上,除了常见的在机柜上方吊装或支架固定,也可以根据实际需要选择地板下安装、吊顶上安装、嵌入天花板安装等方式。母线槽的形式和分支单元也可以根据客户的需求专门定制,如单独接地或专用接地,三相四线制或三相五线制等。

2.2.6 减少气流阻力,提高机房冷却效益

在机柜上方安装的小母线,可以为地板下方腾出较多的空间,对于下送风系统来说,大大减少了空气流通的阻力,降低了空调设备的功耗。同时,防止桥架、电缆等对气流组织的影响,提高了冷风气流的可用性,提高了机房的冷却效益。

2.2.7 后继成本低,可提升数据中心的可用性

后继成本低体现在节约建设工程造价和运维花费两个方面,一方面,小母线使用寿命长、扩容改造方便,降低了后期机房改造的工程建设成本;另一方面,日常运维时,检查及检修方便,节省人力并大大降低平均可修复时间,提升数据中心的可用性[4]。

3 结束语

在IT 设备运行场所的数据中心,供配电系统作为机房中一个重要的子系统,其稳定性和可用性,是保障IT设备正常运转的重要因素。通过采用小母线供电模式,不仅可以在工程建设时期加快工期、提高空间利用效率,在运维阶段,也可大大提高数据中心的可用性,维持配电系统的持续性和供电的稳定性。