沥青路面相变控温技术研究现状及展望

2022-02-18程恒通

耿 巍,程恒通

(南京交通职业技术学院,江苏 南京 211188)

沥青路面是国内道路工程的主要路面形式,具有施工工艺成熟、燃油经济性好、行车舒适度高、易于维修养护等显著特点[1]。由于沥青材料的路用性能受温度影响较大,低温环境下易造成沥青材料脆化、裂缝,导致路面材料损失和抗滑能力下降等突出问题,高温环境下易造成沥青材料抗剪性能下降,导致泛油、拥包、车辙等病害出现,严重制约了沥青路面的使用性能和道路服务水平,甚至影响到通行车辆的安全运行。同时,由于黑色路面的吸热性能,也进一步加剧了城市“热岛效应”的恶化[2]。近年来,相关研究人员展开了大量的试验研究工作,通过表面反射涂层反射热量、低热导系数材料阻隔热传导、相变材料储存热量等方式改善沥青路面的温度性能,其中沥青路面相变控温技术由于其良好的控温、调温效果,得到了广泛的关注和研究[3-4]。本文综述了近年来沥青路面相变控温技术的最新研究进展,分析比较了各类相变控温技术的优缺点,提出了下一步的研究方向。

1 相变材料

1.1 相变原理

相变材料(PCM,Phase Change Material)是指材料的相态随环境条件变化而发生转变的材料,目前研究应用主要集中于随环境温度变化而发生变化的材料,其转变方式包括固态-固态、固态-液态、固态-气态、液态-气态之间的相态转换,转换的条件是环境温度的升高或降低,同时伴随着能量的吸收与释放。发生相变现象的触发温度被称为相变温度,相变过程中的能量被称为相变潜热。

1.2 分类

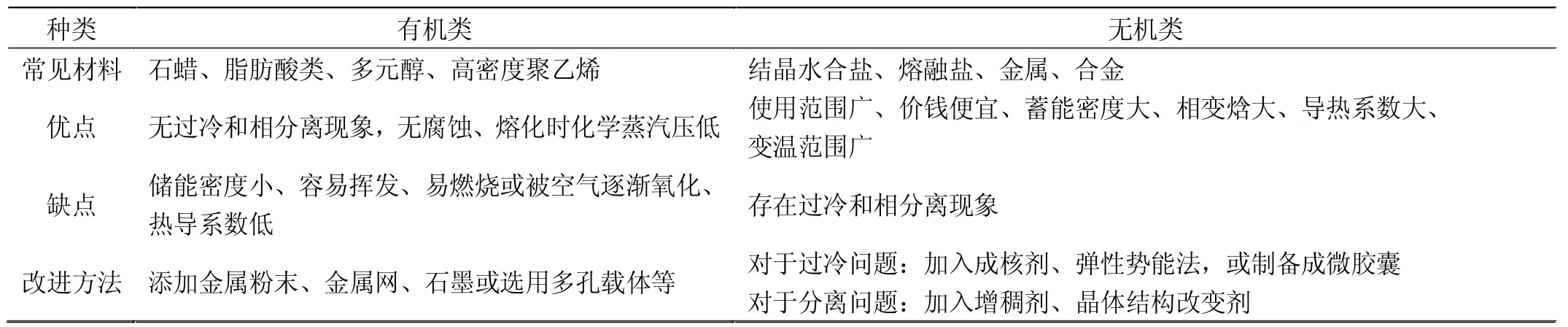

相变材料按照其化学组成主要可分为有机类、无机类、多元复合类三类[5],其中多元复合类是指由两种或多种有机、无机材料通过特殊工艺加工而成的具有复合化学性质的材料。有机和无机材料的常用类型和主要优缺点详见表1[6]。

表1 有机和无机类相变材料的优缺点

相变材料按照相变发生的温度高低,以100℃、250℃为界可以分为高温相变材料(相变温度>250℃)、中温相变材料(100℃<相变温度<250℃)和低温相变材料(相变温度<100℃)[7]。

2 相变控温技术研究现状

2.1 有机相变材料“直掺”技术

有机相变材料“直掺”技术是指在沥青或沥青混合料中通过强制搅拌分散的方式直接掺入有机相变材料,从而改良沥青感温性能或改善沥青混合料温度特性,从而达到调节沥青路面高、低温性能的控温技术。

胡曙光等研究了常用相变有机材料聚乙二醇在基质沥青中掺入5%~30%的不同量后沥青和沥青混合料的性能变化,发现直接掺入量的增加对沥青三大指标均有直接影响,特别是黏度增大和延度减小较为明显,最终形成的沥青混合料温度敏感性有所改善,但软化点温度时的抗车辙性能有所下降[8]。雷宝财等研究发现取代比例为5.1%的沥青混合料温度病害有所减少,但高温稳定性起伏较大,控温效果有待提升[9]。万路通过对两种类别(PCM-45、PCM-50)、相变材料三个掺入量(3%、5%、7%)的沥青胶浆开展温度敏感性和流变性能的实验研究,发现实验温度对沥青胶浆的流变性能影响较大,温度越低,模量越大[10]。朱玉风通过大量实验研究了掺量为5%、10%、15%、20%的聚乙二醇4000(PEG4000)直接掺入SBS沥青后的控温效果,当环境温度在40℃左右时,沥青路面降温幅度在2~3℃[11]。

直接在基沥青中掺入不同类别、不同比例的相变材料,操作工艺简单、技术标准易于控制,能在一定程度上降低沥青路面的自身温度,有一定的控温效果,但沥青混合料的技术性能均有不同程度的下降,这主要是由于相变材料吸收热量后变为游离液体,改变了原有的稳定力学结构,是制约直掺法控温技术转为实际路用的关键问题。

2.2 复合定形控温技术

复合定形控温技术主要是通过多孔吸附、溶胶凝胶、熔融共混等方法将大容量的固-液相变材料分散固定在一定的载体基质上,减少相变材料泄露概率,提高相变沥青混合料的高温稳定性[12]。

谭忆秋等研究了硅藻土粉末状复合相变材料、陶砂粒状复合相变材料的室内、室外模拟实验。实验结果显示,当复合相变材料掺入量为5%左右时,沥青路面升温延缓效果比较理想[13]。周琰等利用石墨和聚乙二醇不同比例加工形成的复合相变材料对SBS 沥青进行了改性实验,研究发现随着G/PEG 掺量的增大,有助于提升改性沥青的降温效果,但三大指标参数均有明显下降[14]。谭海勤对聚乙二醇和硅溶胶进行了复合定形的配比及沥青混合料掺入量的实验研究,得到了聚乙二醇与硅溶胶比例为5∶10、沥青混合料中掺量为3%的优选方案,该方案控温效果良好,主要路用性能能满足路用规范要求[15]。王瑞馨采用固液石蜡、聚乙二醇2000 与珍珠岩、陶粒进行复合加工形成了复合定形相变材料,通过对不同配比材料的性能实验确定了聚乙二醇2000 和固液石蜡1∶1 配比下的复合定形材料试验性能最佳[6]。许子龙通过实验分析了PEG/SiO2、PEG/EG/SiO2两类复合定形材料的储热性能、导热性能和感温性能,其实际降温幅度在2~3℃范围,表现出了良好的控温和路面高温病害抑制作用[12]。白钢以聚氨酯泡沫、环氧树脂、粉煤灰等不同的定形载体对不同熔点的石蜡进行了定形复合研究,初步解决了相变材料稳定性差的问题[16]。

复合定形控温技术既能储热降低路面温度,也可以放热防止路面结冰,实验效果较好,问题主要集中在高温稳定性不够理想,马歇尔试验数据下降明显,长期的路用实效有待验证。

2.3 微胶囊控温技术

微胶囊控温技术是一种特殊的复合定形控温技术,特殊在通过高分子聚合技术对相变材料进行微米级别的包裹封闭,形成一种含有相变材料的微小粒子,直径一般为1~1 000 μm[17-18]。可以有效防止相变材料吸热液化后聚集造成的沥青混合料路用性能下降,延长相变材料的功能发挥时间,从而减少相变控温沥青路面的高温病害发生[19-20]。

尚建丽等以石蜡为芯材,通过界面聚合法对单层胶囊壁和双层胶囊壁进行了研究,实验发现双层壁材的微胶囊的反应更为充分、稳定性高于单层胶囊[21]。任君平采用ANSYS 建立了沥青路面的有限元模型,对采用微胶囊和没有微胶囊的沥青路面内部温度场情况进行了比较分析,采用微胶囊控温的沥青路面内部主要温度点的温度变化规律与外界温度大体相同,但明显滞后于环境温度的变化,白天与夜间呈现相反的特征,室外与室内的情况有一定差异[22]。王小庆等对掺与未掺相变微胶囊的沥青混合料开展了室外温度响应情况研究,发现沥青混合料各位置的温度响应显著滞后于环境温度,且随混合料深度的增加而增加。外界环境温度处于4.54~26.64℃和-31.65~2.16℃两个温度区间时,温差滞后现象越明显,验证了微胶囊控温技术的有效性[23]。周泽洪等研究了微胶囊掺入量从2%~12%每增加2%的自愈性能和路用性能的变化规律,发现当掺入量超过8%后自愈性能明显下降。沥青混合料的动稳定度在0~4%时变化不明显,4%以上开始明显下降,6%以上开始急剧下降[24]。

微胶囊控温技术突破了直接掺入相变材料的材料性能制约,路用性能特别是高温稳定性有了大幅提升,制备工艺还不够成熟,路面施工造成的个别泄露问题仍未较好解决。

3 结论

(1)不同相变材料的不同掺入量对沥青各主要指标的性能影响差异较大,需要开展更全面的实验研究,总结出性能差异的深层次原因和变化规律,从而进一步优化相变材料的掺入量。

(2)相变材料在沥青混合料中的微观存在形式和性能特征还不明确,有待进一步研究探索。

(3)相变沥青混合料路面的性能与传统沥青路面材料有一定差异,如何开展有效的结构组合设计,在保证路面结构整体性能稳定的基础上进一步加大相变沥青混合料的实际应用范围。

(4)各类控温技术的制备加工工艺还有待完善,室内试验的可靠性还有待在试验路段进行全面检验。