理想情感及其影响的跨文化差异

2022-02-18周晓禹DanniiYeung王丹君彭凯平

周晓禹 Dannii Yeung 王丹君 郑 雯 彭凯平

理想情感及其影响的跨文化差异

周晓禹1Dannii Yeung2王丹君1郑 雯3彭凯平1

(1清华大学社会科学学院心理系, 北京 100084) (2香港城市大学社会及行为科学系, 香港 999077)(3首都医科大学医学人文学院医学心理学系, 北京 100069)

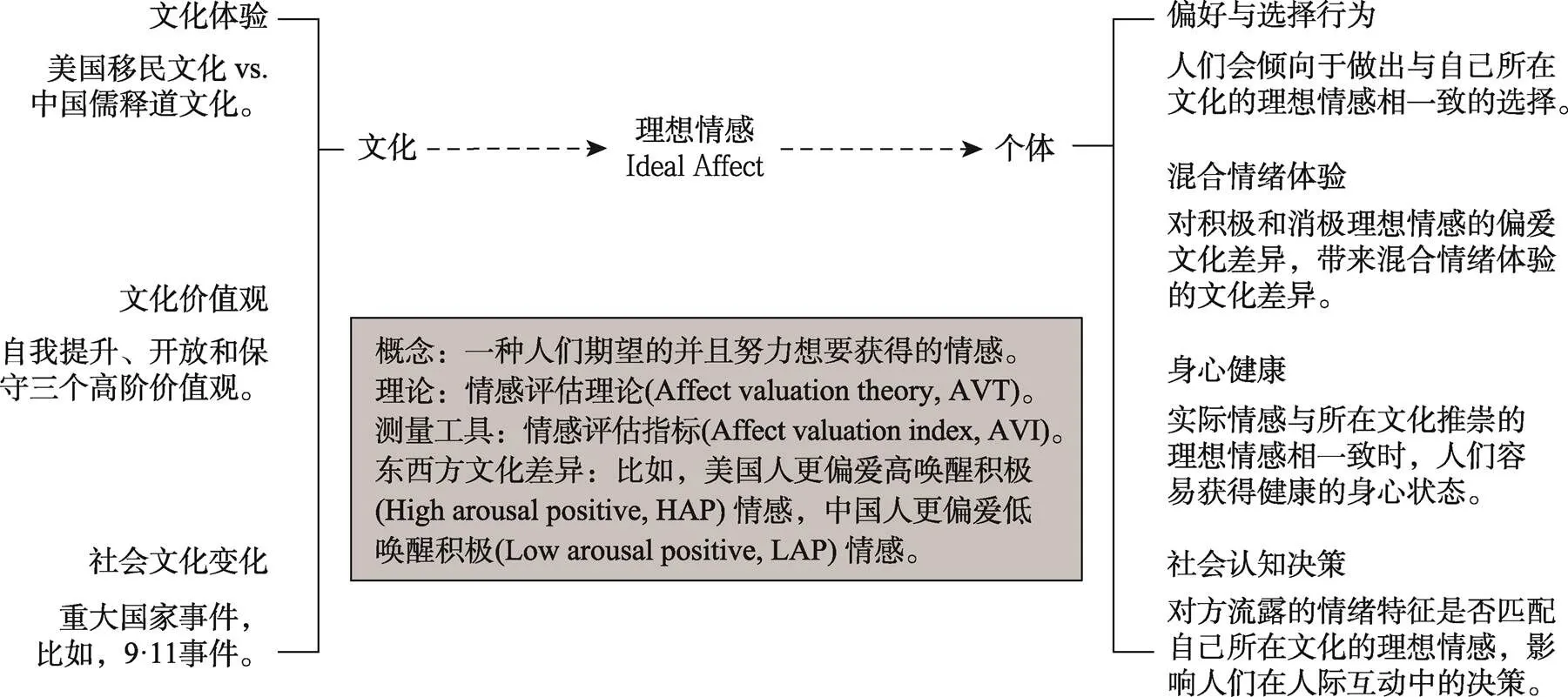

理想情感是人们期望获得的情感状态。情感评估理论认为文化对理想情感的塑造有着重要影响, 主要的影响途径有文化体验、文化价值观和社会文化变化。理想情感对个体会产生具有文化特异性的影响, 主要会影响个体的偏好及选择行为、混合情绪体验、身心健康和社会认知决策。理想情感研究未来发展可以着眼于4个方向:使用纵向视角研究理想情感, 进一步探索理想情感的前因变量, 打造适合中国文化的心理健康标准和通过认识理想情感来消除文化隔阂。

跨文化差异, 理想情感, 情感评估理论

大多数人希望追求一种良好的情感状态(Tsai, 2017), 但人们却采用完全不一样的方式来达成或保持自己喜爱的情感状态。比如, 一部分人喜欢听动感的音乐, 参加聚会, 甚至尝试一些刺激的活动, 如坐过山车、蹦极等让自己兴奋起来; 而另一部分人则宁愿坐在草地上晒晒太阳, 听柔和的音乐, 或者安静地读一本书。研究者们发现, 人们对于什么是理想的情感状态的理解截然不同。一个欧裔美国学生回答, “我就是想要开心, 一般情况下我会做一些让自己兴奋的事情, 我只是想要玩乐……我就是喜欢兴奋。”相反, 一个中国香港学生则说:“我的理想状态是安静、宁静、开心和积极” (Tsai et al., 2006)。

研究者们发现个体差异和文化差异共同塑造了人们的情感体验。关注个体差异的研究者往往更加重视情感的跨文化相似性(如, Oishi, 2002), 而关注文化因素的研究者则更重视情感的跨文化差异性(如, Potter, 1988), 这一取向的差异也使情感研究领域出现了一些看似矛盾的结果。Tsai (2007)对这一矛盾现象进行了总结并提出, 那些关注跨文化情感相似性的研究较多关注的是“实际情感(Actual affect), 即个体实际感受到的情感”, 而关注情感文化差异性的研究较多关注的是“理想情感(Ideal affect), 即一种个体期望获得的情感”。因而, 理想情感成为心理学家理解文化对个体情感影响的一个重要突破口(Tsai et al., 2006)。近年来越来越多的研究发现, 理想情感可以清楚地解释人们的情感体验、社会认知和行为偏好的东西方文化差异(Tsai, 2017)。相比较而言, 解释东西文化差异的传统变量(如, 价值观, Schwartz, 1992)已经获得跨文化研究者广泛的关注度, 并且建立起了较为成熟的研究体系。但是, 理想情感作为理解东西方文化差异的重要变量, 并未得到中文研究的足够关注(肖凌, 李焰, 2010)。并且, 有关理想情感的很多研究结果还未得到系统地梳理。理想情感作为近十几年来兴起的跨文化研究领域, 未来还有很多有待挖掘的研究方向。本研究系统性地梳理了近年来理想情感的跨文化研究成果, 从它的定义、理论基础出发, 分析文化塑造理想情感的具体途径, 梳理理想情感对个体情感体验、认知和行为的影响, 进而讨论理想情感未来的研究方向。

1 何为理想情感

Tsai等人于2006年第一次提出理想情感这一概念。有別于人们实实在在感受到的实际情感, 理想情感是人们期望获得的情感(Tsai, 2007)。例如, 有些人期盼感受宁静, 另一些人则希望感受热情。理想情感既包含认知成分, 又包含动机成分(Tsai, 2007)。认知层面上, 理想情感可以被理解为是对情绪的一种态度和评估(Tsai, 2007)。具体来说, 它表现出了对不同情感状态的评级、排序和偏好。动机层面上, 理想情感作为一种情感目标, 比态度更有驱动力, 驱使人们做出可以体验到该理想情感的行为。

理想情感也有别于社会文化对于情绪体验的社会规范(Social norms), 即人们认为他们应该(Ought to be)感受的情感以及情绪交流中的社会标准规范(Hochschild, 1983)。理想情感是一种人们理想中想要达到的情感体验, 往往以积极情绪体验为主要目标。而情绪体验的社会规范强调的是社会习俗或规定下人们应该具有的情绪体验, 如, 得知朋友遭遇不幸, 人们应该体验或表达悲伤、遗憾, 而不是快乐。Tsai等人2006的研究结果也证实了这一点, 他们发现个体的理想情感和他们觉得应该有的情感之间只有中等程度及以下的相关(Tsai et al., 2006)。

1.1 理想情感的理论基础——情感评估理论

在提出理想情感这个新概念的同时, Tsai等人(2006)也提出了其背后的情感评估理论(Affect valuation theory, AVT)。这一理论指出了理想情感的由来和结果, 主要包括三个观点:理想情感不同于实际情感; 塑造实际和理想情感的因素不同; 理想和实际情感的差距可以引发行为。

1.1.1 理想情感不同于实际情感

传统情感研究将情感看作是人们追求目标过程中的副产品。实际情感往往产生于人们追求目标的过程之中。比如, 离目标更近一点产生喜悦, 离目标更远一点产生沮丧。然而, AVT认为理想情感本身就可以是一种情感目标, 而且与有喜有忧的实际情感体验不同的是, 大多数人期望拥有的理想情感体验是积极的, 而非消极的(Tsai, 2017)。理想情感和实际情感是不一样的这一理论观点也得到了一些实证研究的支持。比如, Tsai等人(2006)先后在欧裔美国人, 亚裔美国人, 华裔美国人, 以及来自中国香港的中国人的样本中发现, 实际情感和理想情感之间只有中等程度及以下的相关(≤ 0.53)。他们还通过验证性因素分析发现, 两因子模型(即, 实际情感和理想情感两个因子)的拟合度要优于单因子模型。此外, Scheibe等人(2013)招募了18~93岁的136名美国被试, 先记录了他们的理想情感水平, 然后通过经验取样的方法记录了他们每天的实际情感体验。结果发现, 被试的实际情感体验发生率普遍少于他们想要的理想情感体验发生率。相似地, Mannell等人(2014)的研究调查了加拿大居民在休闲活动和工作中的理想情感以及实际情感体验。结果发现, 在休闲活动中, 被试高唤醒的积极的实际情感体验(如, 兴奋)达不到他们的理想水平, 但是低唤醒的积极情感体验(如, 平静)与他们的理想水平相当; 在工作中, 被试实际的高低唤醒的积极情感水平均低于相对应的理想情感水平。这些实证研究均表明理想情感是与实际情感是不同的构念。

1.1.2 塑造实际情感和理想情感的因素不同

AVT认为实际情感主要受个性因素影响, 而理想情感主要是由文化因素决定(Tsai et al., 2006)。实证研究也发现, 当控制了个性因素(如, 外向和神经质), 相比于实际情感, 文化因素(如, 价值观)解释了更多理想情感的差异。同样地, 当控制了文化因素后, 相比于理想情感, 个性因素解释了更多的实际情感的差异(Tsai et al., 2006; Tsai, Louie, et al., 2007)。

大量跨文化研究发现, 相对于喜爱高唤醒积极(High arousal positive, HAP)的情感状态(如, 热情、兴奋)的美国人, 中国人更喜爱低唤醒积极(Low arousal positive, LAP)的情感状态(如, 平静、平和) (Bencharit et al., 2019; Chim et al., 2018; Tsai et al., 2006; Tsai, Miao, et al., 2007; Tsai et al., 2016; Tsai et al., 2018)。理想情感的文化差异也随之带来了个体选择与行为的文化差异。比如推崇HAP的美国的领导者们较常在官方照片中展露兴奋的笑容, 而推崇LAP的中国的领导者们较常展露平静的笑容(Tsai et al., 2016)。另外, 当人们去游乐园游玩时, 偏爱LAP的中国人更容易选择平和的游戏, 但偏爱HAP美国人则会选择一些刺激兴奋的游戏(Chim et al., 2018)。不仅如此, 在招聘过程中, 美国的企业因为偏爱HAP而更愿意录用在求职过程中展现HAP状态的求职者, 而中国的雇主因为偏爱LAP而更愿意录用流露出LAP状态的求职者(Bencharit et al., 2019)。

理想情感的差异往往是受文化环境影响的, 比如美国人在生活中会更多地在杂志里看到有着热情笑容的模特, 在故事书里看到具有活力特质的动物。相对而言, 中国人会更多看到笑容平静的模特和平静顺从的动物(Tsai, Louie, et al., 2007)。美国的移民文化强调主动改变环境来满足自己的需求。这种主动接触和影响外界的行为往往需要高亢积极的生理状态提供动力(Schupp et al., 1997)。由此, 这样的文化环境造就了美国人对HAP的推崇。然而, 中国的儒释道文化讲究个体应该融入他们的社会角色, 尊重传统规范。这就需要人们低调行事, 察言观色, 即需要低唤醒的生理状态来减少外显动作, 扩大注意范围(Moskowitz, 1994)。这样的文化也塑造了中国人对LAP的喜爱。

1.1.3 理想情感和实际情感的差距可以引发情绪行为

理想情感是一种情感目标, 人们会根据这个目标做出一些调整情绪的行为来缩小实际情感和理想情感的差距(Tsai, 2017)。一些心境调节理论认为人们有意愿去缩小自己的理想情感和实际情感的差距(如, Erber & Erber, 2001; Larsen, 2000)。相似地, AVT认为如果人们无法立即达到他们的理想情感状态, 他们会先寻求一个比较接近理想情感的状态, 然后慢慢实现理想情感(Tsai, 2007)。虽然AVT明确提出并解释了理想和实际情感的差距会引发情绪调节行为这一观点, 但是目前相关的实证研究较少。在为数不多的实证研究中, Scheibe等人(2013)的经验取样研究发现, 当人们每天的实际情感体验与他们的理想情感体验差距越大时, 他们想要改变实际情感体验的欲望越强烈。

1.2 情感评估指数

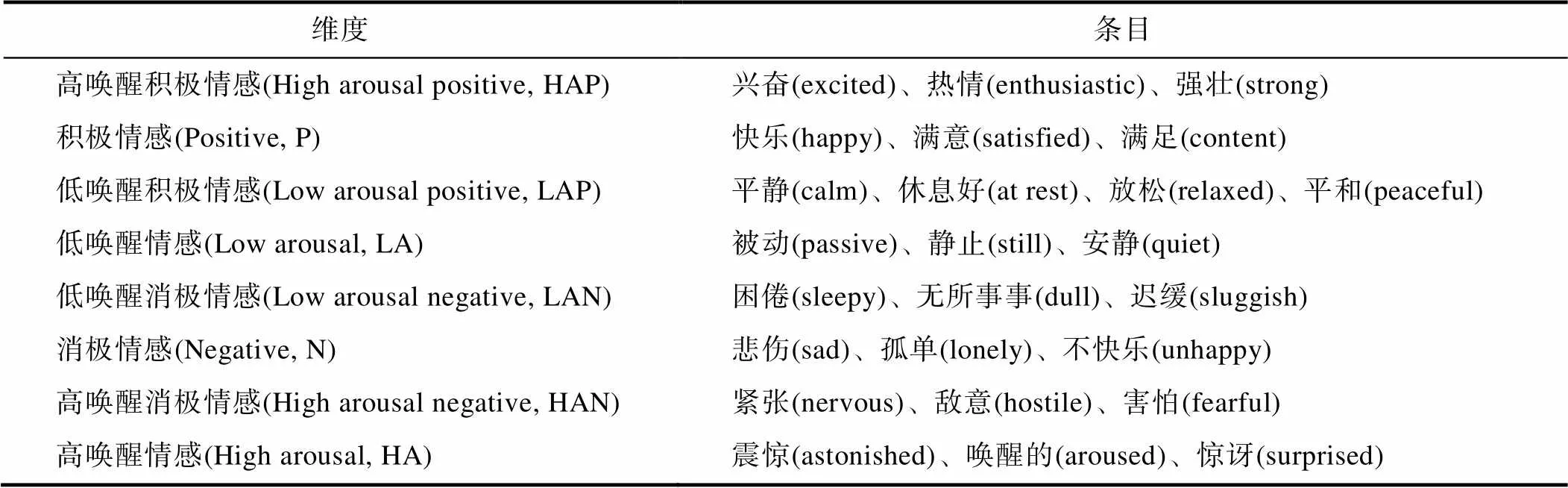

为了更好的测量理想情感, Tsai等人(2006)研发了情感评估指指标(Affect valuation index, AVI)。AVI包含实际情感和理想情感两个子量表, 每个子量表涵盖了积极、中性和消极情感中的高唤醒和低唤醒的情感状态, 分为8个维度, 共25个情感状态条目(示例见表1)。理想情感子量表的指导语是“下列有一连串形容情感的词语。请评估你在一个典型的星期里, 理想地想要感到这些情感的频率。”然后, 要求被试用1 (从不)到5 (一直)评估25个情感状态。实际情感子量表的唯一不同是把指导语中的“理想地想要感到(would ideally like to have that feeling)”改为“实在地感到(actually have that feeling)”。 AVI在多个研究中被反复使用, 在中美样本中都取得了令人满意的信效度(Sims et al., 2017; Tran et al., 2017; Zhou, 2019)。

综上所述, 理想情感作为研究领域的新晋方向, 近10年来发展迅速。它的提出, 让研究者们意识到文化对个体理想层面的情感体验有着重要的影响。接下来, 本文将从文化体验、文化价值观、以及社会文化变化这三个方面深入阐述文化因素对理想情感的影响(见图1)。

2 文化对理想情感的塑造

2.1 文化体验

根据Kroeber和Kluckhohn (1952)的观点, 在社会中传播推崇的思想形成了文化, 这些思想体现在文化生活的产品和实践中。Tsai, Louie等人(2007)的研究发现, 儿童可以从接触的书籍文化产品中学习社会推崇的理想情感。他们收集了中美两种文化中的4~8岁儿童的畅销书, 并请经过训练的编码者对书中人物的面部表情和参与的活动进行编码。结果发现, 美国儿童畅销书中的人物展现出了更多兴奋的表情并且参与了更多高唤醒的活动(如, 跑跳), 中国儿童书中的人物展现出更多平静的表情且参与了较少高唤醒活动。此外, 为了证实与这些书籍文化产品的接触可以塑造儿童的理想情感, Tsai, Louie等人(2007)又进行了一项实验, 他们把中美儿童随机分配到兴奋故事组和平静故事组去听故事。兴奋故事中的人物会展现较大幅度的笑容, 在活动中表现得很活跃(如, 快速游泳); 平静故事中的人物展现较小幅度的笑容, 在相同的活动中表现得比较平和(如, 慢速游泳)。故事讲完后, 研究者询问儿童喜欢参与哪些活动。结果显示, 无论是中国儿童还是美国儿童, 相比听了平静故事的儿童, 听了兴奋故事的儿童更喜欢选择让人兴奋的活动。这些研究结果一方面证实了文化所推崇的理想情感会在文化产品(如, 儿童书)中显现, 另一方面证实了接触体验这些文化产品也确实会影响个体的理想情感。

表1 情感评估指数(AVI)的维度及其对应的情感状态条目

图1 理想情感研究框架图

中美文化存在很多不同, 长期处于中国或者美国文化中的个体会形成不同的情感价值观(Tsai et al., 2006)。美国文化之所以推崇HAP情感, 源于根生蒂固的移民文化。Kitayama等人(2006)认为移民文化使得美国人相信积极主动地影响和改变环境是重要的。早期移民离开自己的家乡来到陌生的美洲大陆, 他们需要斗志昂扬地在这片充满着不确定性的土地上开创美好的生活。由此, 这种积极主动和倾向改变环境的价值观推使美国人追求HAP情感(Tsai et al., 2006)。相反, 中国文化之所以推崇LAP情感, 源于传承千年的儒释道文化(Tsai, 2013)。孙隆基(2015)认为中国人的情感含蓄不外露, 不喜欢爱憎分明的极端情感。中国文化讲究“中庸”, 在情感的维度上如果过于极端, 则会失去平衡, 导致“乐极生悲”。这些文化氛围使得中国人偏爱平静平和的情感, 这种情感可以帮助他们更好地融入主流社会, 也可以维持自身内在的平衡(Tsai, 2013)。

2.2 文化价值观

如果说文化体验描述的是比较宽泛的文化氛围, 文化价值观则是较为精炼、具体的文化要素。近年来的实证研究解构了与高低唤醒积极情感有关的价值观(Sims et al., 2017; Tsai et al., 2006; Tsai, Miao, et al., 2007)。然而, 因为现有研究使用的价值观分类和测量方法都不统一, 所以缺乏一个有关理想情感和价值观关系的清晰的、总结性的描述。为了弥补这一不足, 本文对理想情感和价值观的相关文献进行了梳理归纳并提出, 施瓦茨价值体系(Schwartz’s basic human values system; Schwartz, 1992)中的自我提升(Self-enhancement)、开放(Openness to change)和保守(Conservation)三个高阶价值观对理想情感的塑造有着重要影响。

Schwartz (1992)在20个国家的40个样本中发现了10个普适的子价值观, 他将这10个价值观划分到4个高阶因素里, 即开放、保守、自我提升和自我超越(Self-transcendence)。其中, 开放强调独立的想法和行为, 鼓励追求刺激和享乐, 包含自我导向、刺激和享乐主义三个子价值观; 保守强调社会和他人的期许, 鼓励追求安稳的生活和尊重传统规范, 包含安全、遵从和传统三个子价值观; 自我提升强调对权力, 成就以及社会地位的追求, 包含成就和权力两个子价值观; 自我超越强调理解、宽容和保护全人类以及大自然的动力, 并鼓励维护与自己有紧密联系的人的利益, 包含善意和大同主义两个子价值观。本文在总结了前人研究后发现, 自我提升和开放价值观与美国人对HAP情感的偏爱息息相关, 而保守价值观与中国人对LAP情感的偏爱息息相关。接下来的段落会依次梳理价值观和理想情感的相关以及因果研究来解析上述关系。

Tsai等人(2006)的研究最初证实了施瓦茨价值观体系在解释中美理想情感差异的中介作用。他们测量了Schwartz value survey (SVS; Schwartz, 1992)量表里的权力和成就价值观(从属自我提升价值观)以及自我导向和刺激价值观(从属开放价值观)以探究价值观和理想情感的关系。结果发现, 只有开放价值观可以解释理想情感的文化差异, 即美国人比中国人更看重开放价值观, 从而比中国人更加偏爱HAP。Sims等人(2017)同样使用了SVS探究价值观和理想情感的关系, 结果发现, 人们对HAP和LAP的偏爱差异可以由自己对开放和保守价值观的偏爱差异来解释。然而, Tamir等人(2015)在八个国家(美国、中国、巴西、德国、加纳、以色列、波兰和新加坡)的样本中使用了修订后的Portrait Values Questionnaire–Revised (PVQ-R; Schwartz et al., 2012)量表来测量施瓦茨价值观, 结果发现崇尚自我提升和开放价值观的个体更想要感受HAP (如, 骄傲, 兴奋), 崇尚保守价值观的个体更想要感受LAP (如, 平静)。虽然, 三个研究一致地发现HAP理想情感与开放价值观相关, LAP理想情感与保守价值观相关, 但是, Tamir等人(2015)的研究却发现自我提升价值观也与HAP理想情感有关。这个不一致的结果可能是由于价值观量表工具的不同导致的, Tsai等人(2006)的研究指出, 他们使用的SVS的文化样本兼容性较低, 在中国样本中就显示了较低的内部一致性。然而, Tamir等人(2015)研究中所使用的PVQ-R在不同的文化样本中(包括中国样本)展现出了很好的一致性(Schwartz et al., 2017)。所以, Tamir等人的研究所使用的PVQ-R量表可能更好地捕捉到了价值观和理想情感的关系。

Tsai, Miao等人(2007)使用新的测量工具——人际价值环状量表(Circumplex Scale of Interpersonal Values; Locke, 2000)测量了影响目标(Influence goal)以及适应目标(Adjustment goal)和理想情感的关系。具体来说, 影响目标主要体现为自我确认和影响他人, 适应目标主要体现为自我压抑和服从他人(Tsai, Miao, et al., 2007)。从定义来看, 影响目标的两个关键维度与自我提升下的成就子价值观(崇尚自我尊重)以及权力子价值观(崇尚影响他人)息息相关(Schwartz et al., 2012)。另外, 自我确认也与自我导向价值观(崇尚自我独立的想法和行为)有关, 而影响他人也与刺激价值观(崇尚无畏风险)有关。由此可见, 影响目标与自我提升和开放这两个高阶价值观密不可分。适应目标的两个维度是自我压抑和服从他人。传统文化中的谦卑, 即承认自己的不重要, 是传统子价值观的重要表现。而伤害和惹恼他人是遵从子价值观的重要表现(Schwartz et al., 2012)。这两个子价值观都从属于保守。由此可见, 适应目标与保守这个高阶价值因素息息相关。Tsai, Miao等人(2007)结果显示, 相比于来自中国香港的中国人, 欧裔和亚裔美国人都更崇尚影响目标, 从而显示出更多的对HAP情感的偏爱。然而, 相比欧裔美国人, 来自中国香港的中国人更崇尚适应目标, 从而显示出更多的对LAP情感的偏爱。更重要的是, Tsai, Miao等人(2007)用实验范式证明了影响和适应两个目标和理想情感之间的因果关系。研究者随机分配被试为游戏中的领导者或者服从者来操纵他们的目标。操纵检验显示因为领导者的角色需要在游戏中指导和影响服从者, 所以扮演领导者的被试都显示较高水平的影响目标。相反, 因为服从者需要听从领导者的安排, 所以他们都显示较高水平的适应目标。几轮游戏之后, 无论被试是美国或中国香港文化背景, 领导者组的被试都比服从者组的被试显著地偏爱HAP。相反, 服从者组的被试都比领导者组的被试显著地偏爱LAP。

综上所述, 美国人偏爱HAP可能是源于施瓦茨价值观体系的自我提升(即成就与权力)和开放(即自我导向和刺激)价值观。中国人偏爱LAP可能是源于保守(即传统和遵从)价值观。

2.3 社会文化变化

如果说上述文化因素强调的都是静态的文化影响, 社会文化中的一些变化则描述了动态的文化影响。Tsai (2013)的综述提出社会文化变化(Sociocultural change, 如, 重要的国家事件), 也有可能引起人们理想情感的变化。然而, 这方面的实证研究目前还比较少。

纵观Tsai团队从2006至今对理想情感的测量可以发现, 理想情感本身的绝对值水平和文化差异的模式都存在变化。具体来说, 在Tsai团队相对早期的研究中发现欧裔美国人偏爱HAP, 来自中国香港的中国人偏爱LAP (Tsai et al., 2006; Tsai, Miao, et al., 2007)。然而, 最近的一些研究发现, 这两个样本对HAP的偏爱差异有时并不明显, 欧裔美国人甚至反倒会比来自中国香港的中国人更加偏爱LAP (Tsai et al., 2018)。Tsai等人在(2018)的研究中提出这种文化模式的变化可能来源于重要的国家事件。比如, 9·11事件的发生增加了美国人民对国家或自身安全的渴望, 从而增加了他们对平静平和的偏爱(Tsai, 2013)。

综上所述, 文化是塑造理想感情的重要因素。值得一提的是, 本节结合前人研究结果, 梳理总结了开放、自我提升和保守三大价值观对理想情感的影响, 使得价值观和理想情感的关系更加清晰明了。另外, 相比较而言, 文化价值观研究由于测量工具成熟和研究方法简单等原因, 它的相关证据较为丰富。文化体验与社会文化变化的研究往往需要长期跟踪调查, 所以相关实证成果则较为缺乏。未来研究可以对此进行更多的探索。

3 理想情感对个体影响的跨文化差异

不同的文化塑造了不同的理想情感, 具有文化差异性的理想情感则对个体带来具有文化特异性的影响。众多实证研究发现, 不同文化下的个体会因为他们理想情感的不同而产生不同的行为。比如, 美国人会比东方人更多地参与引起 HAP 状态的活动, 而东方人则会更多地参与引起 LAP状态的活动(Tsai, 2007)。接下来我们将从跨文化的角度探讨理想情感对个体的情感、认知和行为的影响。具体地说, 本节会从个体的偏好及选择行为、混合情绪体验、身心健康和社会认知判断四个角度, 详细阐述理想情感对个体的影响。

3.1 偏好与选择行为

不同的理想情感会让不同文化中的个体展现不同的偏好和选择行为。人们会倾向于做出与自己所在文化的理想情感相一致的选择。跨文化研究发现, 美国人会更多选择参与激烈的体育活动(如, 冲浪、跑步), 更偏好令人兴奋的动感音乐。中国人则更多选择平静的体育活动(如, 观光、散步)和偏好令人平和放松的音乐(Gobster & Delgado, 1992; Tsai, 2007)。另外, 在选择医生的时候, 人们更可能选择与自己的文化所推崇的理想情感相似的医生。具体来说, 拥有LAP理想情感的中国人更倾向选择致力于为患者打造平静放松生活方式的医生; 而拥有HAP理想情感的美国人更倾向选择致力于打造充满活力的生活方式的医生(Sims et al., 2017)。Park等人(2020)的研究也发现, 相比于韩国人, 美国人会更偏爱HAP, 更容易认为展露兴奋笑容的人有可信, 诚实等积极特质, 从而更愿意给他们提供借款。由此可见, 具有文化特色的理想情感会给个体日常生活中的偏好和选择带来文化特异性的影响。

3.2 混合情绪体验

理想情感可以在一定程度上解释混合情绪体验的文化差异。混合情绪是一种同时体验到积极和消极情绪的状态(Larsen, 2017), 如悲喜交加、喜忧参半等。跨文化研究显示, 中国人和美国人在一些矛盾情境下(Ambivalent situation)都会体验到混合情绪, 如毕业典礼, 搬家等(Zhang et al, 2010), 且中美被试在同一矛盾情境下体验到的混合情绪强度并没有显著差异, 但是美国人报告的由矛盾带来的不适感却显著高于中国人(Zheng et al., 2021), 可以说美国人比中国人更难以忍受情绪上的矛盾冲突。与欧裔美国人相比, 日本人感知到更多的积极情绪的消极影响(Ma et al., 2018)。学者们发现理想情感可以解释这些差异(Sims et al., 2015), 美国人眼中的“理想情感”是最大化积极情绪, 最小化消极情绪, 而这一趋势在东方人中则更微弱(Koopmann-Holm & Tsai, 2014)。这是因为, 与西方人普遍持有的重视积极情绪的价值观相比, 东方人倾向于同时关注积极情绪的消极方面和消极情绪的积极方面, 这种理想情感的差异使得西方人比东方人有更少的混合情绪体验(Sims et al., 2015)。因此, 东西方文化在对积极理想情感的推崇与追求, 及对消极情感的容忍方面的分歧, 使东方人和西方人的混合情绪体验具有显著的差异。

3.3 身心健康

理想情感还会对个体的身心健康造成具有文化特异性的影响。首先, 实际情感和理想情感的差距越大时, 个体越容易有不健康的心理状态(Tsai et al., 2006)。Tran等人(2017)的研究发现相比非拉丁美洲裔美国人, 中国台湾人的心理压力和生活满意度更容易受到LAP理想情感与LAP实际情感的差距影响。这一发现也符合之前中国文化更崇尚LAP理想情感的论述。不仅如此, Clobert等人(2020)提出, 符合主流文化的情感体验可以预测个体的心理和生理健康水平。他们的研究发现, 相比于日本人, HAP实际情感体验和活动(如, 参加聚会)可以更好地预测美国人的身心健康水平。这是因为HAP更符合美国文化所推崇的理想情绪。可见, 实际情感与所在文化推崇的理想情感保持一致可以帮助人们获得健康的身心状态。

3.4 社会认知决策

对方流露的情绪特征是否可以匹配自己所在文化的理想情感是人们做出社会决策的直觉线索之一(Tsai, 2017)。研究者给欧裔美国人和来自中国香港的中国人看一些人的面孔。相比于崇尚LAP的中国人, 崇尚HAP的欧裔美国人更愿意再次见到那些流露兴奋表情的面孔(Park et al., 2016), 这说明当对方展露的HAP情绪与自己的理想情感相匹配时, 个体更愿意与对方亲近。Tsai等人(2018)发现这种决策还会延伸到求职场景中, 相比崇尚LAP的中国人, 崇尚HAP的欧裔美国人会认为流露兴奋表情的求职者更具外向性和宜人性, 他们也会因此更可能雇佣这类求职者。可见, 当对方表现出的情绪与我们所在文化的理想情感相匹配时, 会让我们自然而然地产生亲切感和好感, 从而愿意与对方进一步交往互动。

综上所述, 理想情感, 作为一个深受文化环境影响的变量, 在一定程度上解释了个体情感、认知和行为的文化差异。未来的跨文化研究在分析文化差异时可以考虑理想情感对偏好和选择行为、情绪、身心健康、认知决策等的影响。

4 未来发展方向

4.1 使用纵向视角研究理想情感

理想情感的研究要从横断研究向纵向研究过渡。在文化对理想情感的影响研究综述中, 可以看出价值观相关的横断研究比文化变迁相关的纵向研究多很多。另外, 价值观也会随着时间发生变化, 当下的观察不一定能代表同一个社会过去或者未来的价值观水平。理想情感的变化可能来源于文化体验时间、价值观以及社会重要事件的变化。为了更好地了解文化对理想情感的塑造过程, 使用纵向的研究方法, 记录文化变量的变化对理想情感的预测是十分必要的。文化对个体的影响是一个长期的、潜移默化的过程, 纵向的研究会更好地还原这一过程, 让我们更加细致地去了解文化是如何影响个体的理想情感的发生发展。比如蔡华俭等人(2020)指出中国人的价值观在半个多世纪的社会变迁中有所转变, 个体主义相关的价值观日益增长, 集体主义相关的价值观日益衰落。未来的研究可以探讨中国人价值观的变化对理想情感的影响。此类研究可以揭示理想情感的形成或转变机制, 为未来干预理想情感的研究做铺垫。另外, 此类研究也可以解析重要社会事件对个体理想情感的影响, 这有助于我们更好地预测社会危机后人们的情绪体验和行为模式。

4.2 进一步探索理想情感的前因变量

除了文化价值观对理想情感有塑造作用, 另一解析东西方文化差异的重要变量——整体−分析性认知风格(Holistic-analytic cognition; Nisbett et al., 2001)也可能对理想情感的文化差异产生影响。整体性认知风格根植于中国古代智慧, 如今更多体现在东亚文化中; 分析性认知风格根植于古希腊智慧, 如今更多体现在西方文化中(Nisbett et al., 2001)。相比于分析性认知风格的个体, 具有整体性认知风格的个体重视和谐(Nisbett et al., 2001), 有更为广泛的注意范围, 他们可以注意到更多的背景信息和事物之间的联系(Chua et al., 2005)。相比于整体性认知风格的个体, 具有分析性认知风格的个体崇尚辩论(Nisbett et al., 2001), 他们有更高的控制感, 认为自己更有能力去掌控外界(Zhou et al., 2012)。这些认知风格的差异可能会成为影响理想情感文化差异的另一源头。认知评估一直在情绪情感的产生中扮演着重要的角色(Gross, 2015)。本文推测, 整体性认知风格的个体因为重视和谐, 所以在面对争端时需要具备LAP的状态来和平解决争端。同时, 认识世界时, 这种低唤醒的状态也有利于获得广阔的注意范围(Moskowitz, 1994)。相反, 分析性认知风格的个体推崇辩论, 他们需要高亢的状态去面对争辩。此外, HAP的状态也可以帮助他们更好地对世界进行探索和掌控。有研究发现, 相比于高动机的积极情绪 (如渴望), 低动机的积极情绪(如宁静)会带来更广的注意范围, 并且调动了更多的注意资源帮助个体加工周边信息(刘芳等, 2016; 张光楠, 周仁来, 2013; Liu et al., 2014)。综上, 未来的研究可以去验证, 中国人偏爱 LAP是否与整体性认知风格有关, 而美国人偏爱HAP是否与分析性认知风格有关。

此外, 理想情感的前因变量还可以从宏观的文化因素过渡到微观的个体因素。目前对理想情感的影响因素的探讨大多集中在社会文化因素上(如, 文化体验), 对个体自身的因素探索较少(如, 性别角色, 社会阶层)。虽然, Tsai (2007)指出理想情感更多受文化环境影响, 但是像性别及社会阶层这样的个体因素也是个体与社会环境存在交互的产物。比如社会对不同的性别有着不同的期许。虽然东西方文化都期望男性的情绪要内敛, 女性的情绪可以外露(Gong et al., 2018), 但是, 中美男女对比研究发现, 当被试浏览同样的情绪图片时, 中国男性报告的感受到的情绪强度最低, 美国女性报告的情绪强度最高(Davis et al., 2012)。因此, 未来研究可以探讨这种情绪体验的性别差异是否是由于理想情感的差异导致的, 如中国男性是否比中国女性和美国男女更推崇LAP。另外, 社会阶层研究中的文化环境视角也是近年来新兴的一种视角。这种视角把社会阶层看作一种相对微观的文化环境, 它认为不同社会阶层因其环境的不同孕育出了不同的文化(Markus & Kitayama, 2010)。因此未来的研究可以更多地去探讨这些个体层面的, 相对微观的文化因素, 以此来解释理想情感的个体差异。

4.3 打造适合中国文化的心理健康标准

了解中国人的理想情感对国人的心理健康研究十分重要。目前很多心理健康研究依然使用主观幸福感量表来判断个体是否达到健康的心理状态(Bieda et al., 2017)。如果考虑到中国人的理想情感往往是平静平和就可以更好地捕捉到中国人对幸福感的理解, 并更好地了解幸福感和心理健康在中国文化中的关系。Tsai和Park (2014)发现, 当让美国人描述自己对幸福的理解时, 他们往往使用HAP词汇描述; 但是中国人描述的幸福往往涵盖更多LAP词汇。Tsai和Park (2014)的文章还指出, 未来研究对幸福感的理解需要更多引入非西方视角, 在测量幸福感的时候也要明确地使用LAP条目。生活满意度作为测量幸福感的又一常用指标, 也在近期的研究中被指出不能完全代表人们对幸福感的理解。Kjell等人(2016)的研究发现, 生活满意度代表的是与自我提升等价值观相关的幸福感, 而和谐(Harmony)可以代表与保守等价值观相关的幸福感。综上, 为了更精确地捕捉到中国人对幸福感的理解, 未来研究需要在传统幸福感测量中增添契合中国人理想情感的LAP条目。此外, 未来研究还可以进一步探讨相比于报告生活满意度高的个体, 报告体验了平静和谐状态的个体是否由于其更好地融入了中国主流文化, 因而会有更健康的心理状态。所以, 鉴于理想情感的文化差异, 我们应该打造出具有中国特色的心理健康测量标准, 以更精准地捕捉到中国个体的心理健康状态。

4.4 认识理想情感, 消除文化隔阂

知晓理想情感在社会判断中的作用有助于帮助个体更好融入社会以及消除文化隔阂和偏见。研究已经发现人们在人际互动中会使用“理想情感匹配”作为判断是否进一步互动和交往的重要依据。比如, Park等人(2020)就发现, 相比于韩国人和中国台湾人, 崇尚HAP的美国人和加拿大人更愿意借钱给有着兴奋表情头像照片的人。这就会使得理想情感不匹配的个体在社交、求职和资源配置等场景中处于劣势。此时, 如果人们可以了解所处文化环境所崇尚的理想情感, 然后在工作生活中做出调整, 就可能避免因文化的隔阂而被排挤或者遭受利益的损失。另外, 企业招聘人员、选民等如果意识到选拔过程会存在“理想情感匹配”的偏见, 可以及时做出纠正, 更理智地作出选择。相比于种族或性别歧视, 理想情感的匹配偏见往往比较微妙, 不易被人们察觉, 目前也没有得到研究者的足够关注(Park et al., 2020)。因此, 认识到理想情感会影响人们的社会认知判断过程, 会帮助人们避免作出带有偏见的选择, 也打破跨文化交流合作的隔阂。

理想情感开启了情绪情感研究的一个新的领域, 它一方面让人们意识到了理想情感是不同于实际情感体验的存在, 另一方面提供了研究文化差异的新视角。本文详实地梳理了理想情感的理论基础, 文化对理想情感的塑造, 以及理想情感对个体的影响。此外, 本文从跨文化研究的视角出发, 提出了理想情感未来研究的方向。

蔡华俭, 黄梓航, 林莉, 张明杨, 王潇欧, 朱慧珺, ... 敬一鸣. (2020). 半个多世纪来中国人的心理与行为变化——心理学视野下的研究.(10), 1599– 1618.

刘芳, 丁锦红, 张钦. (2016). 高、低趋近积极情绪对不同注意加工阶段的影响.(7), 794–803.

孙隆基. (2015).. 北京: 中信出版集团.

肖凌, 李焰. (2010). 理想情绪研究述评.(6), 758–761.

张光楠, 周仁来. (2013). 情绪对注意范围的影响: 动机程度的调节作用.(1), 30–36.

Bencharit, L. Z., Ho, Y. W., Fung, H. H., Yeung, D. Y., Stephens, N. M., Romero-Canyas, R., & Tsai, J. L. (2019). Should job applicants be excited or calm? The role of culture and ideal affect in employment settings.(3), 377–401.

Bieda, A., Hirschfeld, G., Schönfeld, P., Brailovskaia, J., Zhang, X. C., & Margraf, J. (2017). Universal happiness? Cross-cultural measurement invariance of scales assessing positive mental health.(4), 408–421.

Chim, L., Hogan, C. L., Fung, H. H., & Tsai, J. L. (2018). Valuing calm enhances enjoyment of calming (vs. exciting) amusement park rides and exercise.(6), 805–818.

Chua, H. F., Leu, J., & Nisbett, R. E. (2005). Culture and diverging views of social events.(7), 925–934.

Clobert, M., Sims, T. L., Yoo, J., Miyamoto, Y., Markus, H. R., Karasawa, M., & Levine, C. S. (2020). Feeling excited or taking a bath: Do distinct pathways underlie the positive affect-health link in the U.S. and Japan?(2), 164–178.

Davis, E., Greenberger, E., Charles, S., Chen, C. S., Zhao, L. B., & Dong, Q. (2012). Emotion experience and regulation in China and the United States: How do culture and gender shape emotion responding?(3), 230–239.

Erber, M. W., & Erber, R. (2001). The role of motivated social cognition in the regulation of affective states. In J. Forgas (Ed.),(pp. 275–289). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Gobster, P. H. & Delgado, A. (1993). Ethnicity and recreation use in Chicago's Lincoln Park: In-park user survey findings Managing Urban and High-Density Recreation Settings. In P. H. Gobster (Ed.),(pp. 74–81). Chicago, IL: USDA Forest Service, North Central Forest Experiment Station.

Gong, X. M., Wong, N., & Wang, D. H. (2018). Are gender differences in emotion culturally universal? Comparison of emotional intensity between Chinese and German samples.(6), 993–1005.

Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects.(1), 1–26.

Hochschild, A. R. (1983).Berkeley: University of California Press.

Kitayama, S., Ishii, K., Imada, T., Takemura, K., & Ramaswamy, J. (2006). Voluntary settlement and the spirit of independence: Evidence from Japan’s “northern frontier”.(3), 369–384.

Kjell, O. N. E., Daukantaitė, D., Hefferon, K., & Sikström, S. (2016). The harmony in life scale complements the satisfaction with life scale: Expanding the conceptualization of the cognitive component of subjective well-being.(2), 893–919.

Koopmann-Holm, B., & Tsai, J. L. (2014). Focusing on the negative: Cultural differences in expressions of sympathy.(6), 1092–1115.

Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952).Cambridge, MA: Peabody Museum of Archaeology & Ethnology.

Larsen, J. T. (2017). Holes in the case for mixed emotions.(2), 118–123.

Larsen, R. J. (2000). Toward a science of mood regulation.(3), 129–141.

Liu, L., Zhang, G. N., Zhou, R. L., & Wang, Z. W. (2014). Motivational intensity modulates attentional scope: Evidence from behavioral and ERP studies.(10), 3291–3300.

Locke, K. D. (2000). Circumplex scales of interpersonal values: Reliability, validity, and applicability to interpersonal problems and personality disorders.(2), 249–267.

Ma, X., Tamir, M., & Miyamoto, Y. (2018). A socio-cultural instrumental approach to emotion regulation: Culture and the regulation of positive emotions.(1), 138–152.

Mannell, B., Walker, G. J., & Ito, E. (2014). Ideal affect, actual affect, and affect discrepancy during leisure and paid work.(1), 13–37.

Markus, H. R., & Kitayama, S. (2010). Cultures and selves: A cycle of mutual constitution.(4), 420–430.

Moskowitz, D. S. (1994). Cross-situational generality and the interpersonal circumplex.(5), 921–933.

Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I., & Norenzayan, A. (2001). Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition.(2), 291–310.

Oishi, S. (2002). The experiencing and remembering of well-being: A cross-cultural analysis.(10), 1398–1406.

Park, B., Genevsky, A., Knutson, B., & Tsai, J. (2020). Culturally valued facial expressions enhance loan request success.(7), 1137–1153.

Park, B., Tsai, J. L., Chim, L., Blevins, E., & Knutson, B. (2016). Neural evidence for cultural differences in the valuation of positive facial expressions.(2), 243–252.

Potter, S. H. (1988). The cultural construction of emotion in rural Chinese social life.(2), 181–208.

Scheibe, S., English, T., Tsai, J. L., & Carstensen, L. L. (2013). Striving to feel good: Ideal affect, actual affect, and their correspondence across adulthood.(1), 160–171.

Schupp, H. T., Cuthbert, B. N., Bradley, M. M., Birbaumer, N., & Lang, P. J. (1997). Probe P3 and blinks: Two measures of affective startle modulation.(1), 1–6.

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries.(1), 1–65.

Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., … Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values.(4), 663–688.

Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Torres, C., Dirilen-Gumus, O., & Butenko, T. (2017). Value tradeoffs propel and inhibit behavior: Validating the 19 refined values in four countries.(3), 241–258.

Sims, T., Koopmann-Holm, B., Young, H. R., Jiang, D., Fung, H., & Tsai, J. L. (2017). Asian Americans respond less favorably to excitement (vs. calm)-focused physicians compared to European Americans.,(1), 1–14.

Sims, T., Tsai, J. L., Jiang, D., Wang, Y., Fung, H. H., & Zhang, X. (2015). Wanting to maximize the positive and minimize the negative: Implications for mixed affective experience in American and Chinese contexts.(2), 292–315.

Tamir, M., Bigman, Y. E., Rhodes, E., Salerno, J., & Schreier, J. (2015). An expectancy-value model of emotion regulation: Implications for motivation, emotional experience, and decision making.(1), 90–103.

Tran, A. G. T. T., Su, J. C., Chong, S. S., & Woei-Haur, L. (2017). When the grass could be greener: Psychological correlates of positive affect discrepancies in White American and Taiwanese samples.(6), 931–949.

Tsai, J. L. (2007). Ideal affect: Cultural causes and behavioral consequences.(3), 242–259.

Tsai, J. L. (2013). Dynamics of ideal affect. In D. Hermans, B. Rimé, & B. Mesquita (Eds.),(pp. 120–126). New York: Psychology Press.

Tsai, J. L. (2017). Ideal affect in daily life: Implications for affective experience, health, and social behavior., 118–128.

Tsai, J. L., Ang, J. Y. Z., Blevins, E., Goernandt, J., Fung, H. H., Jiang, D., … Haddouk, L. (2016). Leaders’ smiles reflect cultural differences in ideal affect.(2), 183–195.

Tsai, J. L., Blevins, E., Bencharit, L. Z., Chim, L., Fung, H. H., & Yeung, D. Y. (2018). Cultural variation in social judgments of smiles: The role of ideal affect..(6), 966–988.

Tsai, J. L., Knutson, B., & Fung, H. H. (2006). Cultural variation in affect valuation.(2), 288–307.

Tsai, J. L., Louie, J. Y., Chen, E. E., & Uchida, Y. (2007). Learning what feelings to desire: Socialization of ideal affect through children's storybooks.(1), 17–30.

Tsai, J. L., Miao, F. F., Seppala, E., Fung, H. H., & Yeung, D. Y. (2007). Influence and adjustment goals: Sources of cultural differences in ideal affect.(6), 1102–1117.

Tsai, J., & Park, B. (2014). The cultural shaping of happiness: The role of ideal affect.In J. Gruber & J. T. Moskowitz (Eds.),(pp. 345–362). New York, NY: Oxford University Press.

Zhang, X., Ersner-Hershfield, H., & Fung, H. H. (2010). Age differences in poignancy: Cognitive reappraisal as a moderator.(2), 310–320.

Zheng, W., Yu, A., Li, D., Fang, P., & Peng, K. (2021). Cultural differences in mixed emotions: The role of dialectical thinking.538793. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.538793.

Zhou, X. Y. (2019).(Unpublished doctoral dissertation). City University of Hong Kong.

Zhou, X. Y., He, L. G., Yang, Q., Lao, J. P., & Baumeister, R. F. (2012). Control deprivation and styles of thinking.(3), 460–478.

Cultural difference in ideal affect and its impact

ZHOU Xiaoyu1, Dannii YEUNG2, WANG Danjun1, ZHENG Wen3, PENG Kaiping1

(1Department of Psychology, School of Social Sciences, Tsinghua University, Beijing 100084, China)(2Department of Social and Behavioural Sciences, City University of Hong Kong, Hong Kong 999077, China)(3Department of Medical Psychology, School of Medical Humanities, Capital Medical University, Beijing 100069, China)

Ideal affect refers to the desired affective state people want to achieve. Affect valuation theory stresses that culture has an important impact on shaping ideal affect, which is mainly through cultural exposure, cultural values, and social cultural changes. Ideal affect also has culture-specific impacts on individuals’ preference and choice behaviors, mixed emotional experiences, physical and mental health, and social judgment. Future directions for this line of research should focus on investigating ideal affect from a longitudinal perspective, investigating other antecedents of ideal affect, developing the criteria for mental health assessment that is suitable for Chinese culture, and reducing cultural misunderstandings through understanding ideal affect.

culture differences, ideal affect, affect valuation theory

B849: C91

2021-01-21

郑雯, E-mail: wzheng@ccmu.edu.cn

彭凯平, E-mail: pengkp@mail.tsinghua.edu.cn